中国国家荣誉制度立法的历史考察(1881-1949)*

江国华

(武汉大学法学院,湖北武汉 430072)

中国国家荣誉制度立法的历史考察(1881-1949)*

江国华

(武汉大学法学院,湖北武汉 430072)

晚清政府在借鉴西方勋章制度的基础上,颁发了《奏定宝星章程》,开了近代中国国家荣誉立法之先河。其后的民国政府颁发了《勋章章程》、《颁给勋章条例》等系列规范,构建了以勋章制度为基本内核的国家荣誉制度。早期中共政权也制定了英模表彰等方面的条例和规范。中国近代以来诸如此类的国家荣誉立法例,为新中国的国家荣誉制度立法和建设提供了历史借鉴和启示。

国家荣誉 晚晴勋章立法 民国勋章立法 早期中共政权英模表彰条例

尽管有人主张,国家荣誉制度在中国古已有之,比如在唐朝,就存在着以赐姓、画像和旌表等为基本内核的国家荣典制度。[1]但就其性质而言,真正意义上的中国国家荣誉制度立法还是近代以后的事。据考证,最早涉及中国国家荣誉立法的规范性文件可以追溯到光绪七年(1881年)颁布的《奏定宝星章程》(又称《奖给洋员宝星章程》),后经两次修改,形成比较完整的“宝星制度”①——这是20世纪初,“西法东渐”的一个产物,是中国对西方荣誉制度的一次比较成功的借鉴。20年后的宣统元年(1911年),清廷颁布了《勋章章程》,对国家勋章制度作了比较完整的规定。中华民国成立之后,陆续颁布了《勋章章程》、《陆海军勋章令》、《颁给勋章条例》以及《陆海空军勋章条例》和《颁给勋章条例》等,这些法规对勋章的样式、等级、授予条件、授予程序和类型等作了比较详细的规定,[2]P43并就此奠定了民国时期荣誉制度的法律基础。

一、晚清政府勋章立法

伴随中外交往的渐趋频繁,中外礼宾习俗方面的差异也日渐凸显。“欧洲君王所以隆报勋旧、宏奖名人、酬酢友邦聘使者,咸用佩章。”欧美国家为了达到联络感情的目的,也经常向负责处理驻外事宜的官员和使节颁发勋章,而作为清政府回赠的花翎却与外国服饰难以协调搭配,为顺应外交形势的客观需要,清政府决定尝试本土化的勋章制式。《清史稿》当中曾描述到:“又自海通,国交最重。往来酬赠,仿制宝星。”[3]P81光绪七年(1881 年),由总理各国事务衙门制定了《宝星章程》,专向外国人颁发“宝星勋章”;后扩及外务部及驻外使领官员。但由于其颁发对象有限,不能满足政府各部门的普遍需要。宣统三年(1911年),训练禁卫军大臣载涛等奏请实行颁发勋章制度,经过外务部、陆军部、海军部、会议政务处反复斟酌修订,清廷正式颁布《勋章章程》。[4]

(一)《奏定宝星章程》

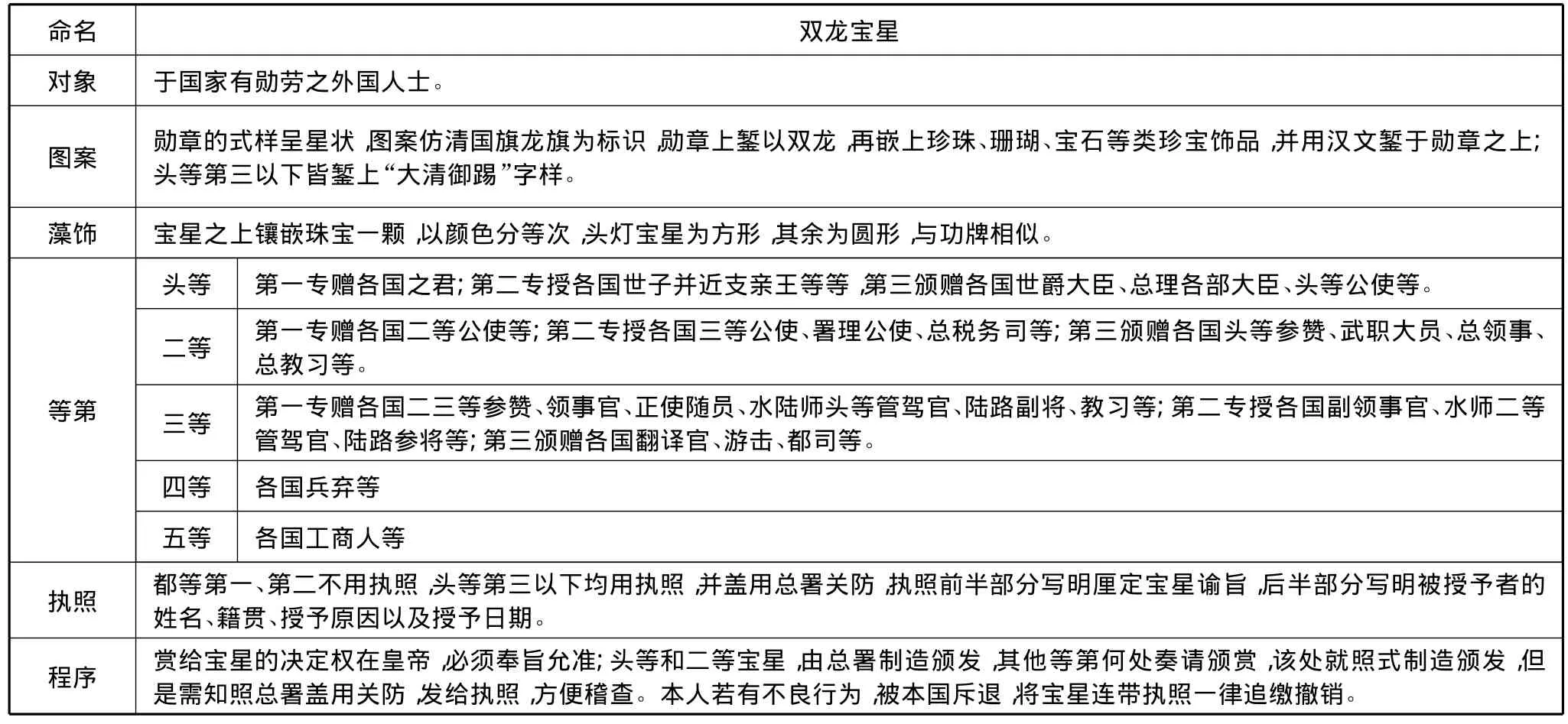

在传统上,清王朝对有“勋劳”于国家的臣民所给予的荣誉标识是赏赐马褂、花翎等物;但同时代的欧美诸国却是颁给勋章。基于国际交往礼仪等因素之考量,光绪七年十二月,经总理街门大臣奏请,清政府仿照西制,正式颁布了《宝星章程》,由总署照会各国使臣并知照南北洋大臣、各省督抚以及出使各国大臣“一体遵照办理”。该章程对宝星的名称、等第、对象、藻饰与式样、执照、制造颁赏程序以及撤销等作了详细规定(如表 1 所示)。[5][6]

表1 《宝星章程》(1881年)主要内容表

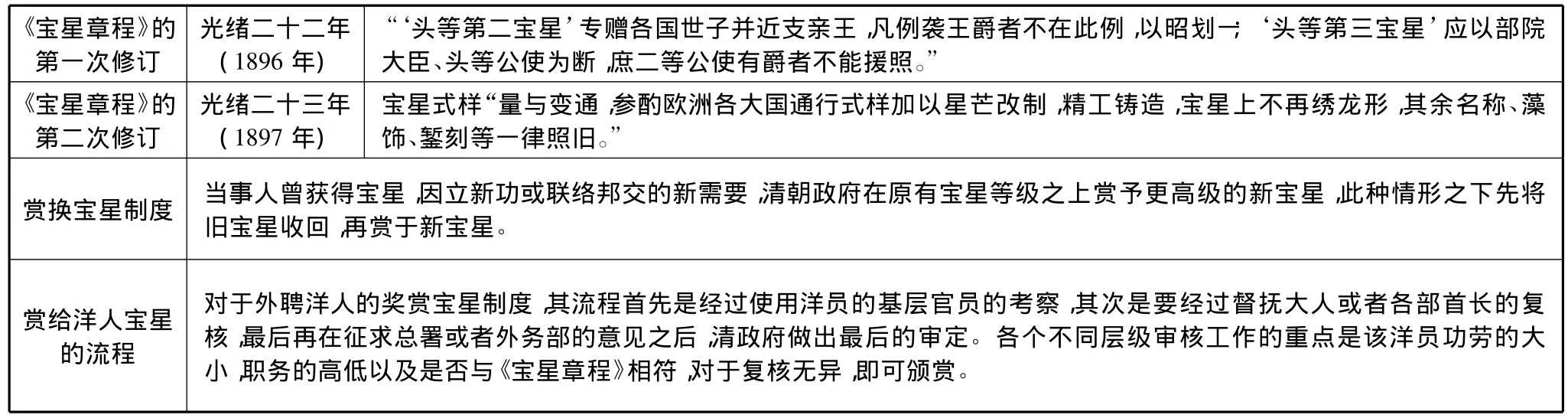

《宝星章程》颁布之后,在融合中外礼宾制度方面效果颇为明显,故而,“颁赐宝星之案比旧增多”。当然伴随中外交往的不断深化,也涌现出了一系列的问题。总理衙门为顺应“友邦比邻交往”之需,命出使大臣许景澄筹划修订之事,其在广泛考察西方爵位制度之后提出了修订建议。光绪二十二年(1896年),清朝政府批准了总理衙门所提出的以上修订建议。这是首次对宝星制度进行修订。光绪二十三年(1897年)十月,总理衙门依照清朝政府的命令对宝星式样进行了重大改造。通过前后两次对于《宝星章程》的修订(如表2所示),宝星奖赏制度逐步走向完善,已不再局限于传统功牌式样的影响,宝星勋章无论从形式还是从内容来讲都逐步与世界通行做法接轨,从某种意义而言,宝星勋章制度也是中国从闭关锁国到逐步融入世界的重要表征。此外,清朝除去赏给宝星制度之外,亦有赏换宝星制度。清末常赏给洋人以宝星,对于宝星得主而言,获得宝星既是对他过去工作成绩的肯定,同时又是一种鼓励。[3]P84-87

表2 《宝星章程》的两次修订主要内容简表

(二)《勋章章程》

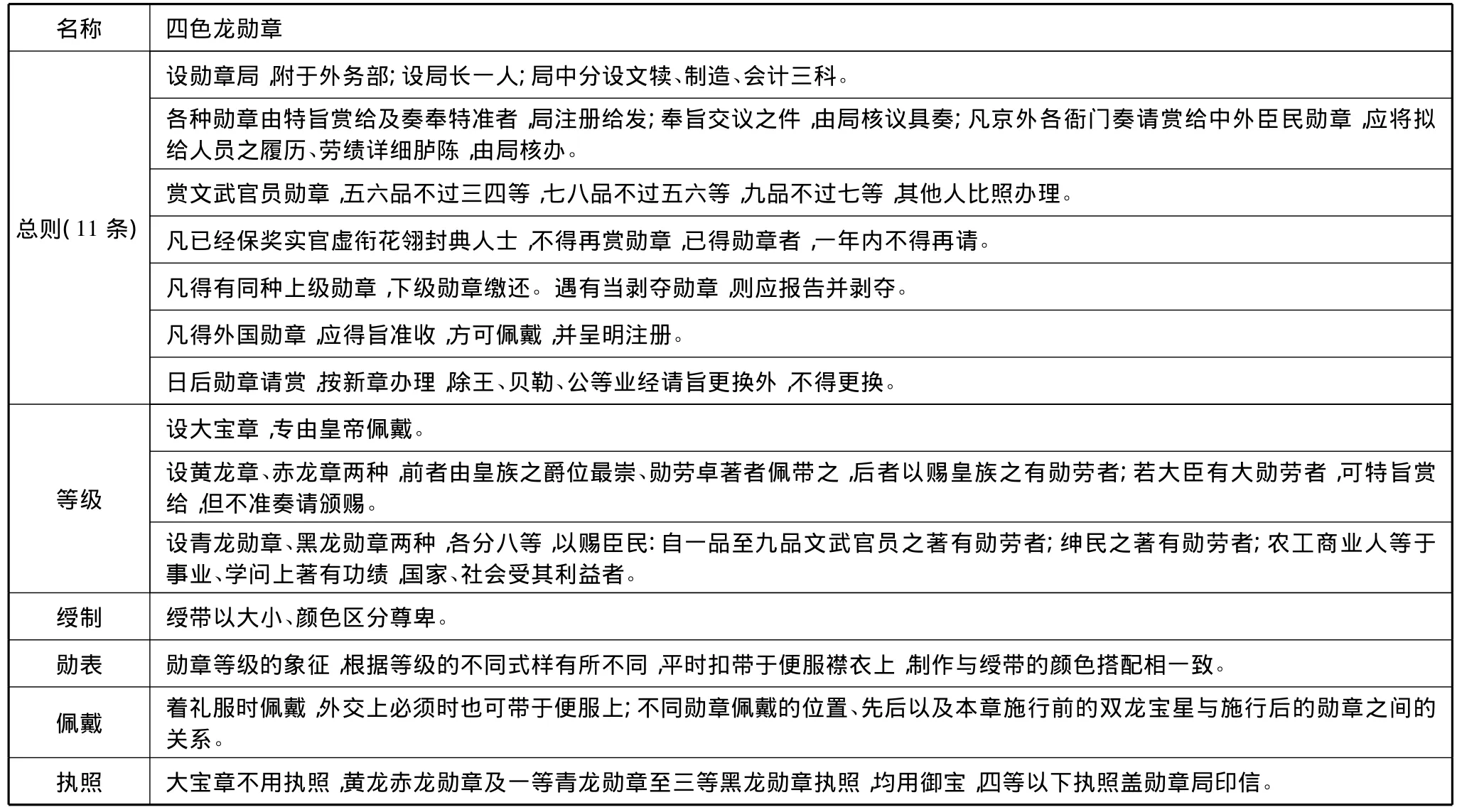

《宝星勋章》颁行后,取得了很好的效果。但也遇到了新的问题:一则宝星勋章仅授予洋人,造成清国官员在凡必须佩戴勋章的外交场合,如一些国家的庆典等,往往仅佩戴着外国所赠给的勋章,却没有本国勋章可供佩戴的尴尬局面,为此,光绪三十四年八月,经外务部奏准,双龙宝星的授予范围由“专门颁赠外宾”扩展到“清朝外务部堂官及出洋各使”;二则在宝星勋章颁授对象扩及本国外交官之后,造成在其他衙门任职官员的不平衡局面,为此,经大臣奏请及陆军部、外务部和会议政务处认真反复修订之后,清政府于宣统三年(1911年)颁布了《勋章章程》,将勋章授予对象延展至所有文武官员和奏赏臣民,并设勋章局,专司颁赠勋章事宜,这是中国宝星奖赏制度的重大调整。该章程共八章三十条,分别对勋章的等级、勋表、佩戴事宜等作了更为明确具体的规定(如表 3 所示)。[7]

表3 《勋章章程》(1911年)主要内容简表

《勋章章程》仿照《宝星章程》的体例,其对于将勋章的等级、绶制、勋表、佩戴、执照等诸多事宜都有较为详尽的规定,也摆脱了长期以来外交礼宾方面的困扰,清朝政府对此颇为满意,上奏当天便得以批准。应该说,《勋章章程》从实际意义上讲,更接近于国际礼仪,更符合国际惯例。至此,中国的勋章制度也初步完成了与世界的接轨。[3]P95

二、中华民国勋章立法

尽管晚清《勋章章程》未来得及全面实施,即随王朝覆灭而夭亡,但它终究为近代中国勋章制度奠定了基础,并为其后的民国所承继——民国元年,南京临时政府临时大总统孙中山即批准了陆军部制定的《勋章章程》;其后,北洋政府又陆续公布《颁给勋章条例》、《陆海军勋章令》等相关法令。定都南京之后,在废止前述勋章规范之同时,又陆续颁布《陆海空军勋章条例》(1929年)、《颁给勋章条例》(1933年)、《陆海空军勋赏条例》(1933年)以及《空军奖励条例》(1945年)等条例,并将适用于文职人员的《颁给勋章条例》改为《勋章条例》(1941年)。这些法令对国家勋章的样式、等级、授予条件、授予程序和类型等作了比较详细的规定。兹择其中有代表性作描述性解读:

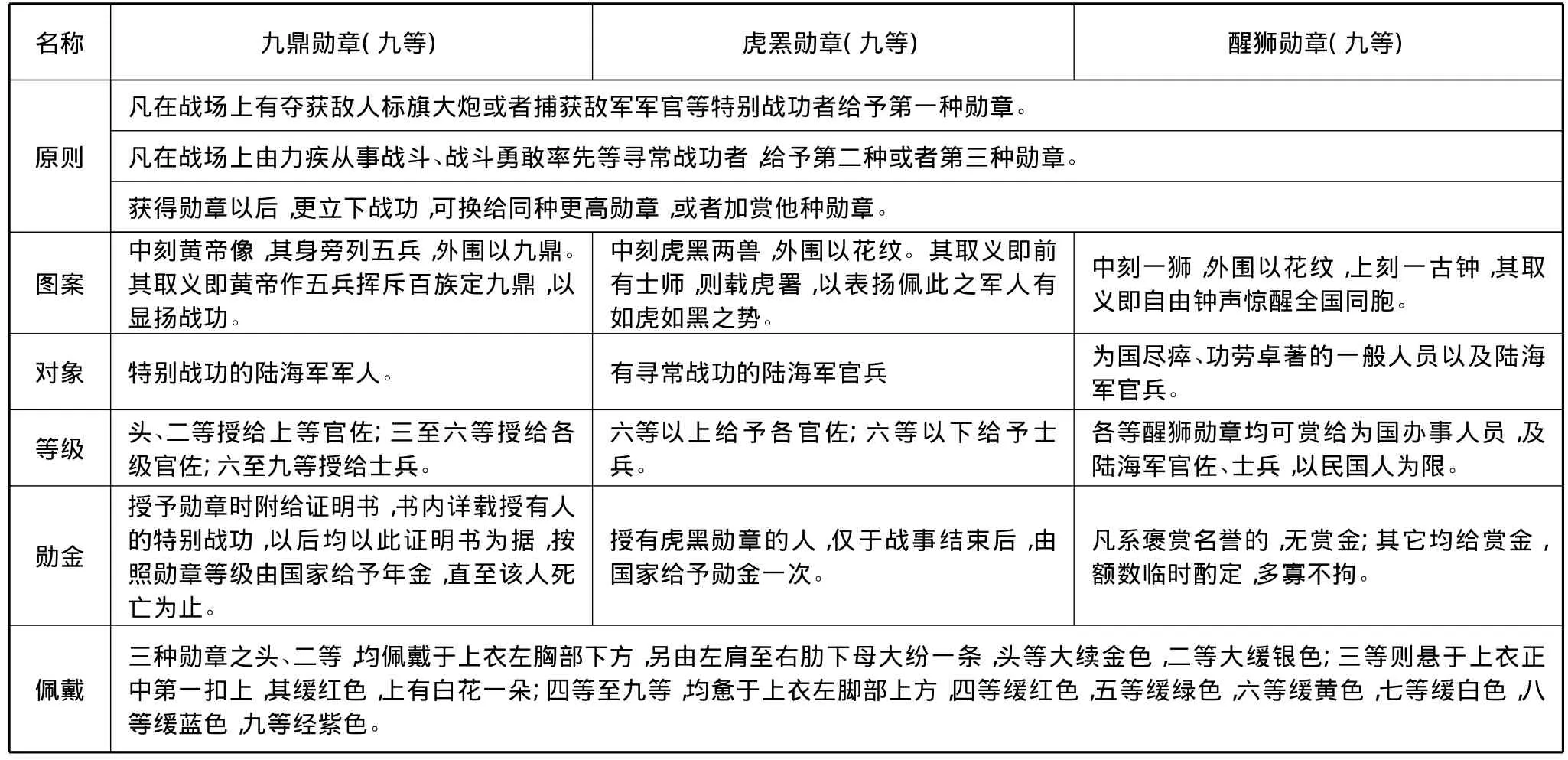

(一)《勋章章程》

民国早期作为荣誉标识的勋章、奖章发展较为迅速,影响较深。民国建国伊始,颁行勋章的规定便被正式列入《中华民国临时约法》。临时大总统孙中山倡议:“窃查论功行赏,各国定有专条。凡有功将士,酌量赏以各等勋章,所以示奖励也。兹共和告成,民国统一,确应仿照各国酬庸之例,厘定赏勋办法,特制各种勋章,以备给与有功民国各将士,藉资鼓励。谨将拟定赏勋章程,缮列清摺,并绘就勋章图样,一并呈请钧鉴,伏乞核准施行。”[8]P109-187随即,陆军部便着手草拟中华民国的《勋章章程》。1912年3月4日,民国临时大总统孙中山先生批准:“该部所拟《勋章章程》及形式,尚属妥善,应准颁行”。该《勋章章程》规定了九鼎、虎罴和醒狮三种勋章,每种勋章各分九等。各等勋章式样、图案、佩戴方式均有明确规定(如表 4 所示)。[9]P187-190[10]

表4 《勋章章程》(1912年)主要内容简表

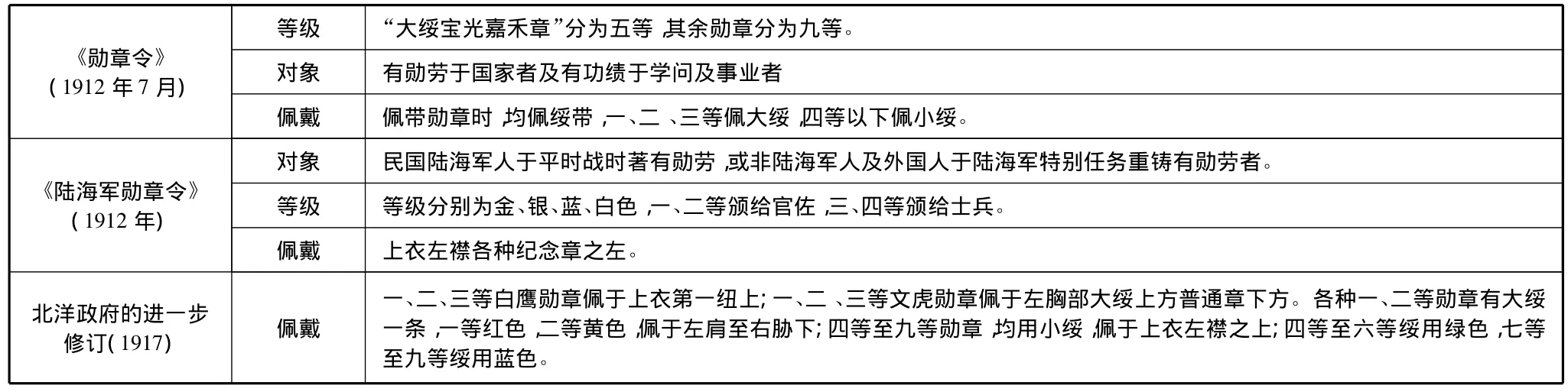

袁世凯上台之后,基本上延续了这种勋章制度,仅做了部分的修订。1912年7月袁世凯颁布的《勋章令》,新增了大勋章和嘉禾章。[11]P2111912年12月,又颁布了《陆海军奖章令》,规定四种等级的陆海军奖章颁给民国陆海军人于平时战时著有劳绩,或非陆海军人于陆海军特别任务重铸有勋劳者。1917年左右,北洋政府又对相关条令做了进一些的完善,不仅对颁发对象、等级有规定,还制定了严格的佩戴原则,甚至涉及到勋章佩戴的位置、勋章搭配缓带的颜色及勋章于不同服饰上的佩戴原则等细小环节。[12]P1089-1110

表5 《勋章令》(1912年)与《陆海军勋章令》(1912年)

(二)《陆海空军勋赏条例》

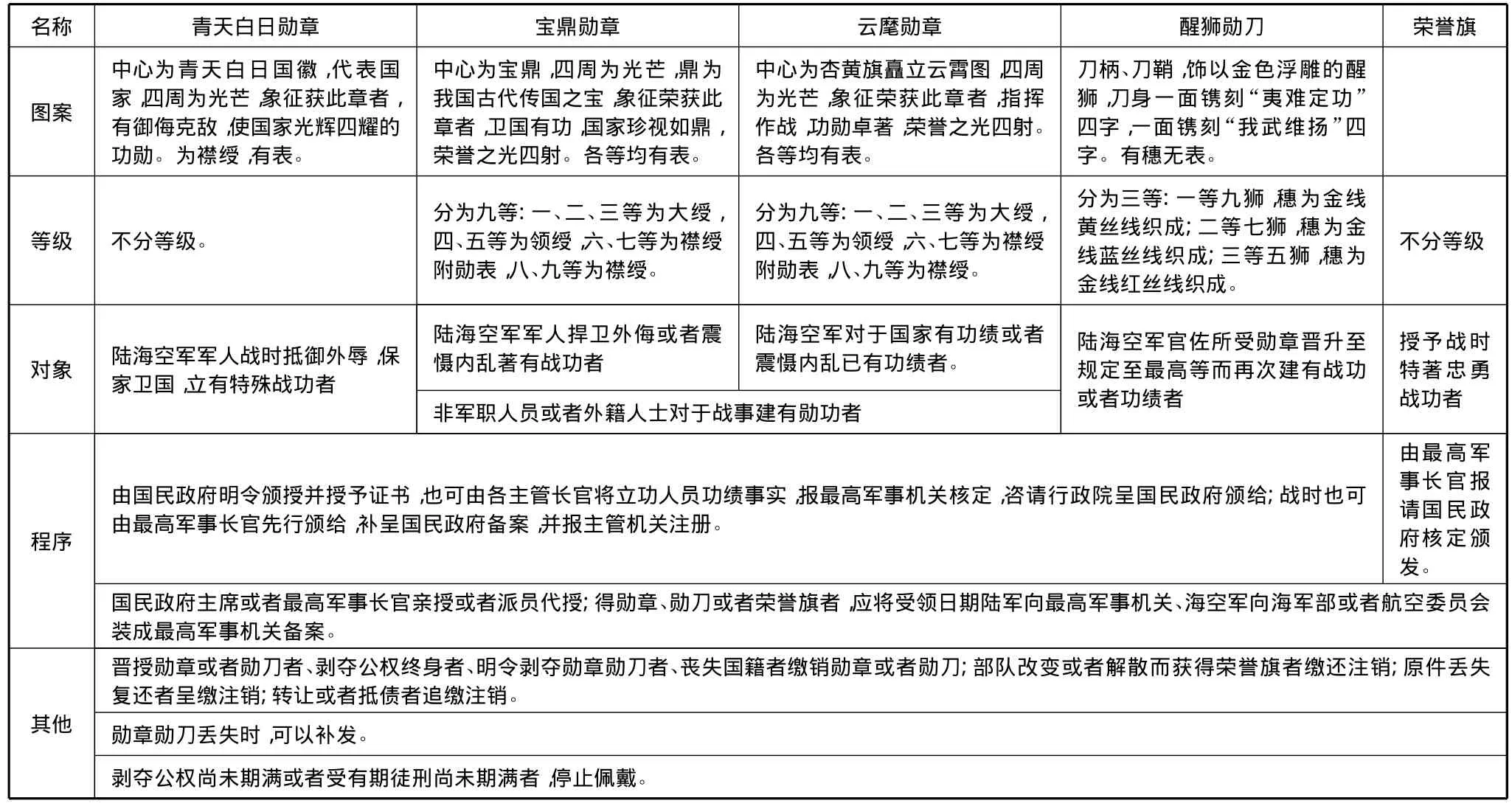

随后,国民政府立法院颁布了《陆海空军勋章条例》,同时废止了仅适用军职人员的《陆海空军勋章条例》(1929年)。该条例共23条,对适用范围、种类、等级、条件、程序、授予仪式、缴销停止补发与触犯,以及细则、制式、色别与授予仪式进行了规定(如表 6 所示)。[13]

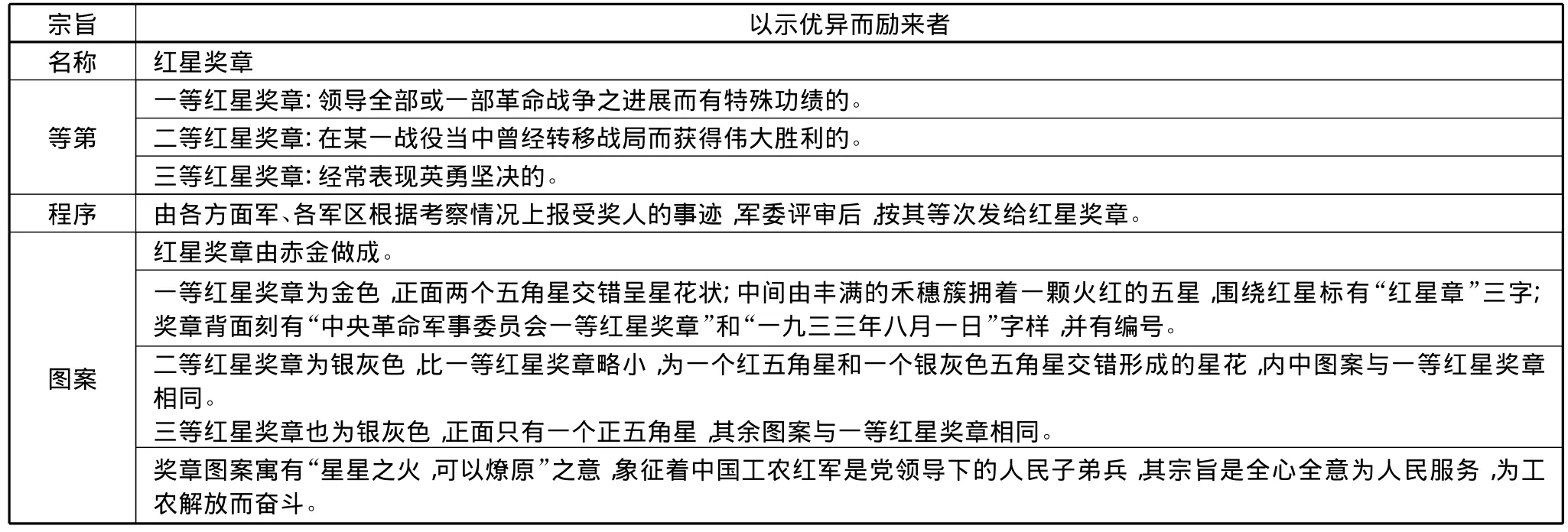

1933年,国民政府军政部“为促进官佐士兵精通射击技能并发扬国术锻炼体魄起见”颁布了《陆海空各种比赛奖章给与规则》。1935年国民政府颁行的《陆海空军奖励条例》中设立了“陆海空军奖章”、

“比赛奖章”,专门授予陆海空军军人于战时,平时著有劳绩或学术技能特有专长应予奖励者。[14]P138-161抗日战争爆发后,战局十分惨烈,为了鼓励广大战士奋勇杀敌,国民政府所颁行的奖章日益增多。这一时期新增的勋章仍以军职勋章为主,兼有少量的文职勋章。该勋章于1937年11月8日国民政府修正《陆海空军勋奖条例》时增加,在1938年初开始正式颁行实施。抗日战争时期,鉴于空军所扮演的重要角色,国民党陆续公布关于空军徽章的条例,如《特授空军将士复兴荣誉勋章条例》。随后,1945年6月,国民政府颁《空军勋奖条例》,公布专用于空军的六种奖章分别是“鹏举奖章”、“云龙奖章”、“飞虎奖章”、“翔豹奖章”、“雄鹜奖章”、“彤弓奖章”。[15]P39这系列空军专用奖章均为襟绶,没有等级之分。每一类奖章的颁行标准以飞行员作战飞行的时间限制、任务为标准。每一类奖章的装饰图形皆为猛禽,用以象征空中飞行员在空中作战的勇猛(如表7所示)。

表6 《陆海空军勋章条例》(1929年)主要内容简表

表7 《陆海空军奖励条例》、《陆海空军勋奖条例》、《空军勋奖条例》主要内容简表

(三)《勋章条例》

1941年,国民政府将适用于文职人员的《颁给勋章条例》修改为《勋章条例》,该条例共17条,对于国家勋章的适用范围、授予对象与条件、勋章等级、授予形式与日期、晋授与限制、专门管理机构、缴还与细则做了规定(如表8所示)。[16]

表8 《勋章条例》(1941年)主要内容简表

三、中共政权早期功勋和英模表彰条例

早在中华苏维埃共和国时期,中共政权就草创了军事功勋奖章制度和以革命动员及表彰活动为基本内容的英模表彰制度。

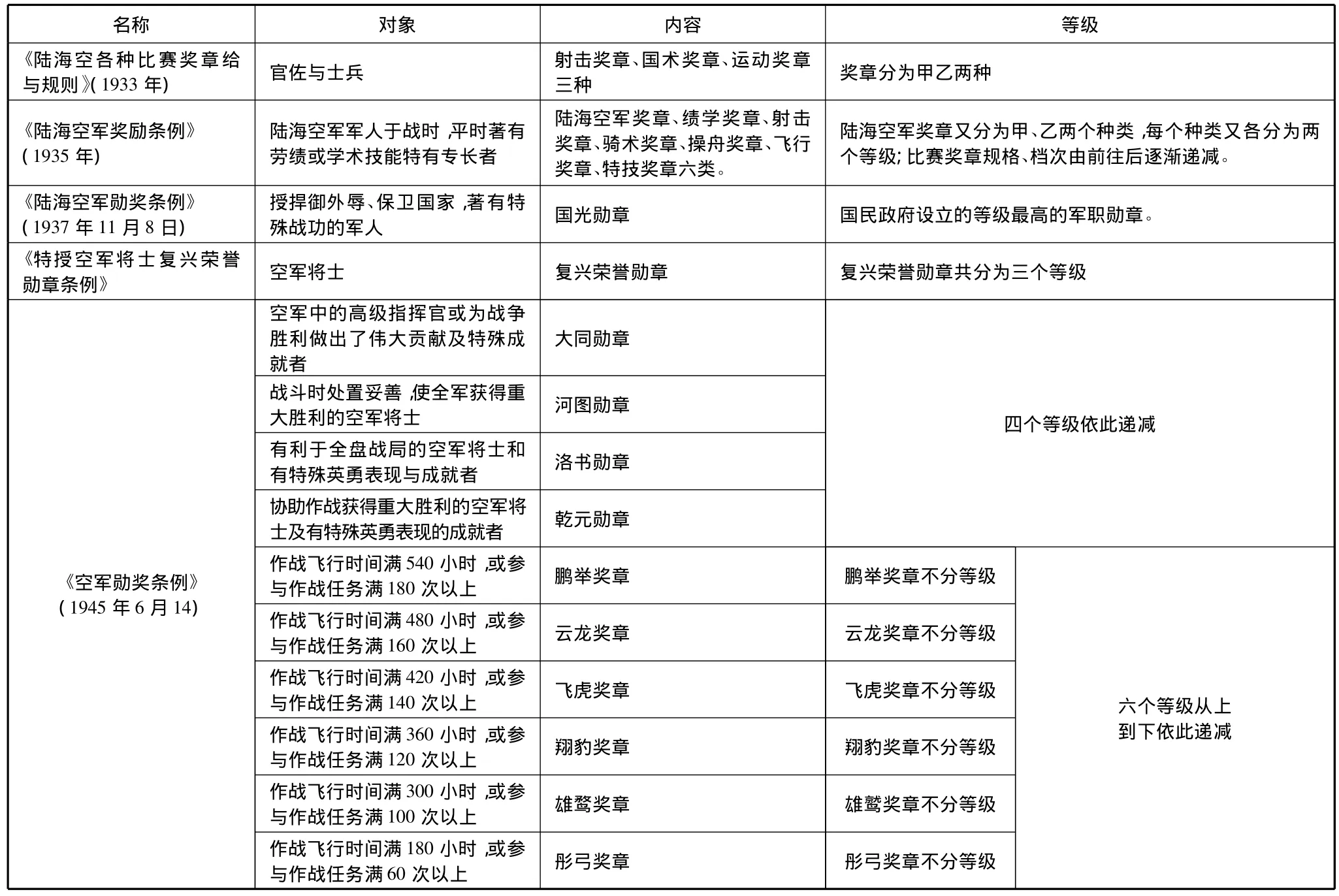

(一)功勋奖章制度

在土地革命时期,鉴于根据地范围有限且指战员数量较少,中共仅设置过红星奖章,并且由中央机关统一颁发。1933年7月9日,中华苏维埃共和国中央革命军事委员会发布《中革军委关于颁发红军奖章命令》(如表9所示),决定向特殊功勋的红军官兵颁发红星奖章;1934年8月1日,中央革命军事委员会颁发《关于红军中有特殊战绩者奖给红星奖章的规定》,决定向中央苏区红军兵团及军区部队,在与敌五次战役中,特别表现英勇坚决而有特殊战绩的指战员,按其功绩奖给红星奖章。

表9 《中革军委关于颁发红军奖章命令》(1933年)主要内容简表

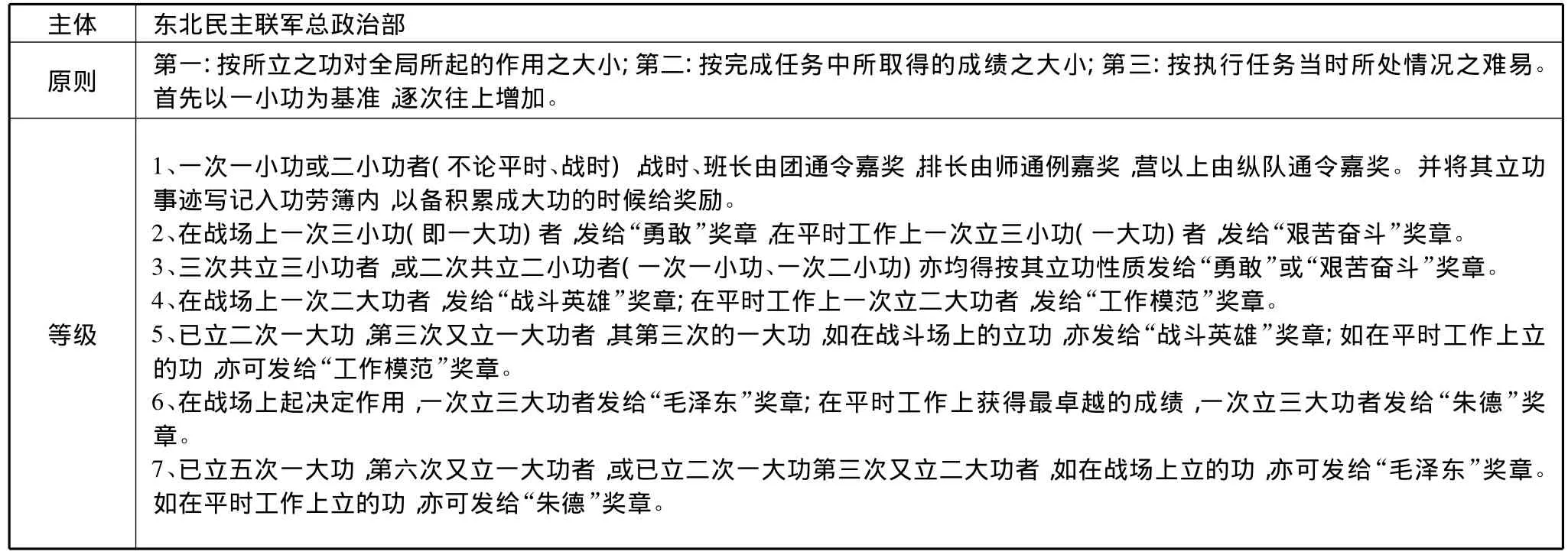

在抗日战争和解放战争时期,伴随着部队规模的不断扩张,为了充分激励广大将士的战斗热情,中央授意各大战略区部队分别颁发奖章。如:华东野战军的人民英雄奖章,西北军政委员会的人民功臣奖章,晋察冀军区的大功奖章、特功奖章,这其中,东北民主联军所颁发的战斗英雄奖章、工作模范奖章、毛泽东奖章、朱德奖章最具代表性,下文将以此为例予以说明(如表10所示)。虽然这些奖章在荣誉级别上不可与红星奖章比拟,但它们的存在却是意义重大。它们不仅反映了中共政权早期功勋徽章制度己经建立,同时也反映出中共早期政权对奖励荣誉制度的重视。

表10 《东北民主联军立功运动暂行条例》(1947年)主要内容简表

(二)英模表彰制度

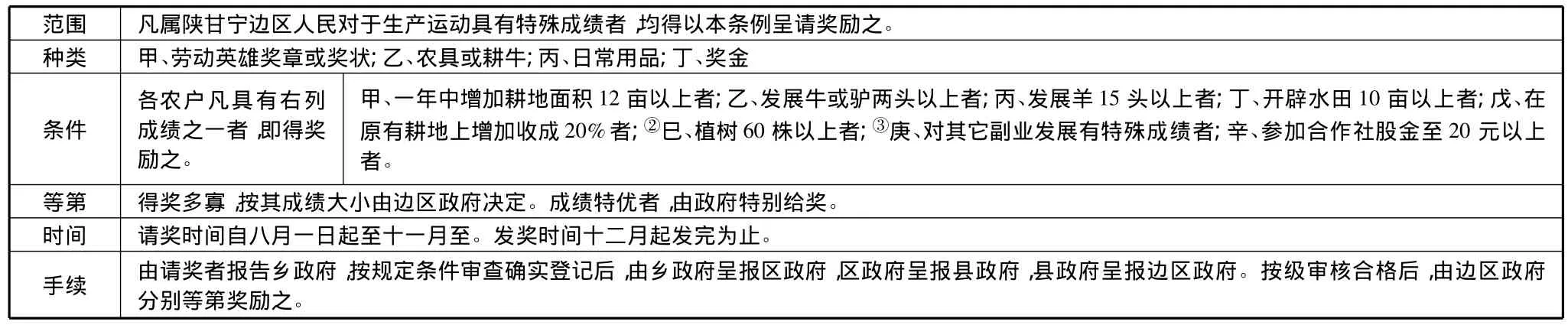

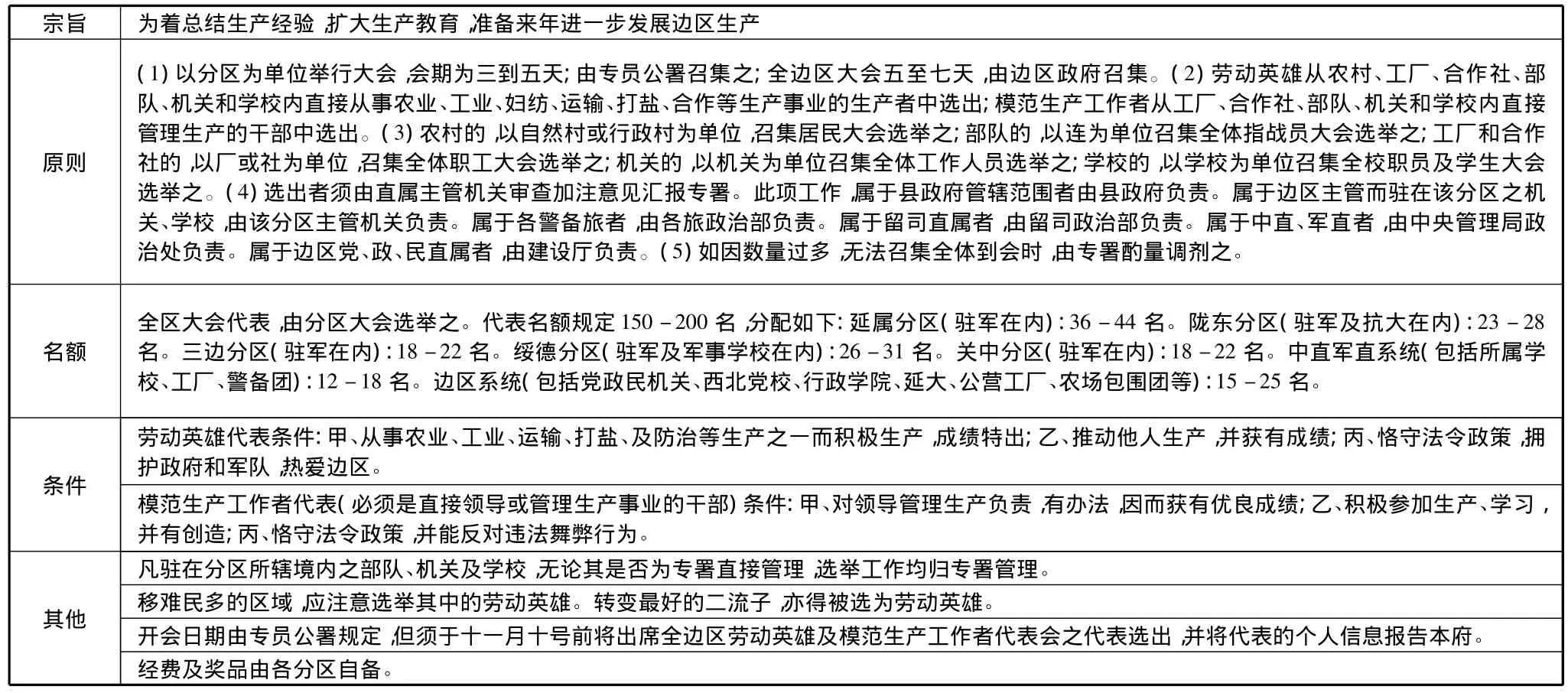

就英模表彰制度而言,当时的党和苏维埃政权号召向英模学习,悼念、追思英烈,并以烈士姓名命名牺牲地或出生地,建纪念亭、纪念碑、纪念塔以及纪念馆等。至延安时期,以“边区第一届劳动英雄及模范生产工作者代表大会正式召开”为标志,英模表彰走向制度化、规范化[17]——1939年颁布《陕甘宁边区人民生产奖励条例》(如表11所示)、《督导民众生产运动奖励条列》[18]P207-209和《机关、部队、学校人员生产运动奖励条例》,规定了奖励的条件、种类、等级、程序等;1943年颁发了《陕甘宁边区各级政府干部奖惩暂行条例》[19]P307-311和《陕甘宁边区劳动英雄与模范生产工作者大会及其代表的选举办法》——该办法不仅规定了劳模要由群众选举产生,还详细规定了选举的范围、条件、方式等(如表12所示)。[19]P374-376

表11 《陕甘宁边区人民生产奖励条例》(1939年)内容简表

(三)科技奖励制度

抗日战争时期,鉴于当时边区生产、生活的迫切需要,中国共产党对边区的科技人员和知识分子给予了特殊的优待奖励制度,以此来吸引各行各业的优秀人才。比如1942年5月26日,中共中央书记处制定的《文化技术干部待遇条例》明确规定:医药卫生方面的专家、护士、机械、化学、农业、土木、水利、无线电等方面的专家,文艺界有威望有成就的人,给以必要的工作条件(如图书、仪器、设备等),使之能发挥专长,大胆提拔其做负责人的工作。同时提出了根据他们的实际能力分为甲、乙、丙三类,每月给予15-30元的津贴,用餐方面吃小厨房等优惠条件。[20]P65解放战争时期,鉴于国内战势的需要,华北人民政府颁布了《华北区奖励科学发明及技术改进暂行条例》,其中对奖励的目的、对象、程序、条件以及奖励内容都作出了较为明确的规定(如表13所示);同时颁布了《华北区奖励科学发明及技术改进暂行条例执行办法》以便于推进该条例的具体落实。

表12 《陕甘宁边区劳动英雄与模范生产工作者大会及其代表的选举办法》(1943年)主要内容简表

表13 《华北区奖励科学发明及技术改进暂行条例》(1948年)主要内容简表

结语

“国家大事,唯赏与罚”,上文所提及的国家的荣誉制度就其实质而言即为“赏”的主要表征。但其又与普通意义上的表彰行为存在区别,其涵义更为深远,其内容更为广袤,其可能关涉到历史、现实等诸多方面。[2]序三从晚清政府到新中国成立前夕这期间国家荣誉制度立法的发展历程,恰恰是这个特殊历史时期的缩影。无论是晚清时期的效仿西方勋章礼宾制,还是民国时期的逐步本土化,以及中共早期政区的种种奖励制度探索,这些都真实地见证了中国由传统社会向近现代社会转型的历史进程,而国家荣誉制度在这当中发挥了重要的激励导向作用。此外,晚清以来的荣誉立法例也为新中国的国家荣誉制度立法和建制提供了历史性借鉴和经验。正是在这个基础之上,新中国成立之后,从宪法到政府组织法均设有专门的国家荣誉条款,并出台了《授勋条例》等系列规范,初步形成以勋章奖章、国家荣誉称号表彰和政府奖励表彰为基本内核的国家荣誉制度。[21]

注释:

① 宝星又名勋章,原是清政府对有功洋人的一种奖赏,后来发展成一个制度,并由洋人推及国人。参见向中银:《晚清宝星制度初探》,《重庆师专学报》1995年第4期;王道瑞:《清代的“双龙宝星”勋章》,《故宫博物院院刊》1988年第4期。

② 原文“戊、在原有耕地上增加收成至百分之二十者”。作者认为这个“至”字系笔误,故隐去。

③ 原文“巳”错打成为“己”。

[1] 张耐冬.中国古代是否存在“国家荣誉制度”——以唐代为例[J].人民论坛,2012,12,2.

[2] 张树华,潘晨光等.中外功勋荣誉制度[M].北京:中国社会科学出版社,2011.

[3] 王彦章.清代奖赏制度研究[M].合肥:安徽人民出版社,2007.

[4] 中国第一历史档案馆(哈恩忠选编).宣统年间清政府拟定颁发勋章章程[J].历史档案,1999,3.

[5] 向中银.晚清宝星制度初探[J].重庆师专学报,1995,4.

[6] 王道瑞.清代的“双龙宝星”勋章[J].故宫博物院院刊,1988,4.

[7] 哈恩忠.宣统年间清政府拟定颁发勋章章程[J].中国档案,1999,3.

[8] 中国第二历史档案馆编.中华民国史档案资料汇编第二辑[M].南昌:江西人民出版社,1979.

[9] 陆军部拟定勋章章程申及临时大总统批[A].中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编(第二辑)[C].南京:江苏人民出版社,1981.

[10] 王俊明.民国时期的勋章(一)[J].民国春秋,1996,5.

[11] 韩信夫,姜克人.中华民国大事记第一册[M].北京:中国文史出版社,1997.

[12] 中国第二历史档案馆编.中华民国史档案资料汇编第三辑军事[M].南昌:江西人民出版社,1979.

[13] 立法院公报[R].1936,6,71.

[14] 蔡鸿源.民国法规集成第1册[M].合肥:黄山书社出版社,1999.

[15] 蔡鸿源.民国法规集成第49册[M].合肥:黄山书社出版社,1999.

[16] 河南省政府公报[R].1942,2,2368.

[17] 孙云.中共英模表彰制度的肇始及演变[J].党的文献,2012,3.

[18] 陕西省档案馆、陕西省社会科学院编.陕甘宁边区政府文件选编(第一辑)[M].北京:档案出版社,1986.

[19] 甘肃省社会科学院历史研究室编.陕甘宁革命根据地史料选辑(第一辑)[M].兰州:甘肃人民出版社,1981.

[20] 武衡.抗日战争时期解放区科学技术发展史资料(第三辑)[M].北京:中国学术出版社,1983.

[21] 江国华.中国国家荣誉立法研究[J].中州学刊,2014,1.

(责任编辑:唐艳秋)

A Historical View of the Legislation of Chinese Honor System

Jiang Guo-hua

(Law school of Wuhan University,Wuhan Hubei 430072)

On the basis of Western medal system,the government of the late Qing Dynasty issued aquot;Presented Medal Regulationquot;,be forerunner of the legislation of right of honor in China.And the government of the Republic of China issued series regulations such asquot;Medal Regulationquot;andquot;Awarded medal regulationquot;,which has built the medal system as the basic core of national honor system.The early Chinese Communist regime has also made some regulations and rules about the heroic commended.Today's Chinese government can draw lessons from the examples of legislation of national honor in the time before the P.R.C.and these examples enlighten today's Chinese legislation and construction of national honor system.

national honor;legislation of medal of late Qing Dynasty;legislation of medal of the Republic of China;the Heroic Commended Regulation at the early Chinese Communist regime

DF09

A

本文系中国法学会2012年度部级课题“国家荣誉制度立法研究”(CLS(2012)C41)的阶段性成果。

江国华(1972-),男,湖南茶陵人,法学博士,武汉大学法学院教授、博士生导师,国家2011计划“司法文明协同创新中心”首席科学家,武汉大学珞珈特聘教授,研究方向为宪法与行政法学。

1002—6274(2014)02—022—09