不同群体大学生心理健康状况的比较研究*

罗 希

(中国矿业大学 计算机科学与技术学院,江苏 徐州 221116)

一、引言

当前,由于经济、学业及就业压力等因素的影响,在校大学生的心理健康问题日益凸显。相关的抽样调查结果表明,大约20%左右的大学生存在不同程度的心理问题[1]。大学生心理健康教育工作已逐渐引起各大高校的重视,此项工作不仅有利于帮助大学生顺利地完成大学学业,更有利于培养大学生健全的人格,使之成为合格的社会人,为其承担相应的社会责任打下良好的心理基础。

对大学生的心理健康状况进行摸底调查并对其分布特点进行比较分析,是开展心理健康教育工作的必要前提。近年来,有关大学生心理健康状况调查的文献不断增多,这些研究采用的调查工具主要为精神症状自评量表(SCL-90)、卡特尔十六种人格因素测验(16PF)以及中国大学生心理健康量表(CCSMHS)。在国家和地区层面,樊富珉、王建中运用SCL-90量表及16PF量表,秦红霞等运用CCSMHS量表分别对北京市和安徽省大学生的心理素质状况及特点进行了摸底调查,结果表明两地大学生心理健康状况总体上好于全国平均水平[2-3];黄艳苹、李玲采用Meta分析方法对20世纪90年代以来有关SCL-90的测试进行了实证研究,认为SCL-90的常模需要重新修订,且大学生心理健康状况较常模水平低的结论有待进一步考证[4];辛自强等人应用文献分析法分析了大学生心理健康状况的年代变化趋势,结果表明大学生的心理健康水平正逐步提高[5]。在高校层面,大学生心理健康状况调查研究也成为热点课题[6-9]。其中一些研究重点关注了大学生中特殊群体的心理素质,比如许新赞对孤残大学生的研究以及景马良对贫困生心理健康问题的专题研究[10-11]。

上述文献中,大多数均对不同群体大学生的心理健康状况进行了比较分析,比如男生与女生、独生子女与非独生子女、城市学生与农村学生之间的差别。此外,一些文献分析了同一年度内不同年级之间的心理健康状况差异[1-3,9];还有一些文献对不同年度的大一新生的心理素质进行了研究[8]。本研究根据某高校计算机科学与技术学院2012—2013学年度的本科生心理健康状况调查资料,着眼于分析不同群体大学生的心理健康状况在年级之间的分布差异,如男女生之间的心理健康差异在不同年级之间有何不同,非独生子女的心理症状在不同年级之间有何差异等。本文的研究结果将进一步充实有关心理健康研究的文献,同时可以为学院乃至学校制定科学的心理健康教育策略提供依据与支持。

二、研究对象与方法

(一) 研究对象

参与此次调查的对象为某高校2012—2013学年度计算机学院的全体本科生,调查时点为2012年10月。本次心理调查以年级为单位,在年级辅导员的统一解释、说明与指导下进行。此次调查中,有效学生参与人数为1 744人,各个群体的学生分布为:一年级434人,二年级438人,三年级440人,四年级432人;男生1 441人(82.6%),女生303人(17.4%);独生子女701人(40.2%),非独生子女1 043人(59.8%);农村学生1 234人(70.8%),城市学生510人(29.2%)。

(二) 测量工具

本文采用“中国大学生心理健康量表”(Chinese College Students Mental Health Scale,CCSMHS)对大学生的心理健康状况进行调查与评估。考虑到之前广泛使用的心理测评量表(如SCL-90量表)多为舶来品,且不是针对大学生这一特殊群体而编制,在实际使用中也存在评价标准不一的问题,因此,教育部《大学生心理健康测评系统》课题组于2005年研究编制了“中国大学生心理健康量表”[12]。中国大学生心理健康量表从躯体化、焦虑、抑郁、自卑、社交退缩、社交攻击、性心理障碍、偏执、强迫、依赖、冲动、精神病倾向12个维度测量大学生的心理健康状况,共104个条目。对每个条目所描述的心理症状,按出现的频率从1到5计分,分数越高说明心理症状越明显。

(三) 研究方法

在比较不同大学生群体之间的心理症状差异时,t检验得到了广泛的应用。通过t统计量,我们只能推断出两个群体之间是否有显著差异,并不能度量差异的大小。其次,t检验受样本容量大小的影响,随着样本容量的扩大,我们能够更容易得出样本之间有显著差异的结论。效应量(Effect Size)的提出则有效解决了传统零假设检验的不足,本文采用差异类效应量Cohen’sd值来比较不同大学生群体之间的心理健康差异。其计算公式为[13]

三、结果分析

(一) 不同年级之间的比较

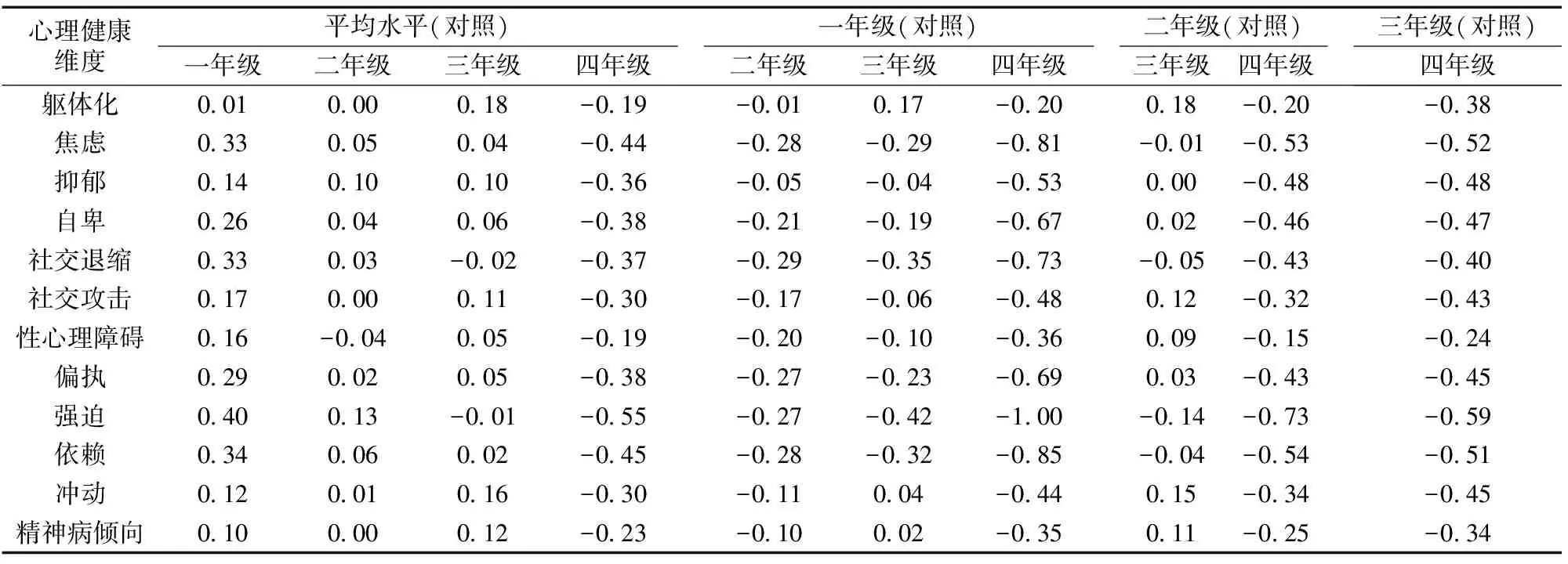

不同年级之间心理健康水平差异的d值比较结果见表1。

表1 不同年级之间心理健康水平差异的d值比较结果

通过表1的d值计算结果可以发现,不同年级大学生之间的心理健康水平存在显著差异。一年级学生在焦虑、社交退缩、强迫、依赖四个维度上的得分显著高于平均水平,差异效应规模为中效应;在自卑与偏执两个维度上的差异效应为小效应。二年级与三年级学生的心理健康水平与平均水平为显著差异,表现为效应值d均小于0.2。四年级学生的心理健康状况则要显著优于平均水平,除在躯体化、性心理障碍两个维度上与平均水平无显著差异外,在其余10个维度上的得分均小于平均得分,并且差异效应规模多为中效应。

比较其余三个年级与一年级学生的心理症状表现可以看出,相较于一年级学生,二年级学生在焦虑、自卑、社交退缩、性心理障碍、偏执、强迫、依赖七个维度上的心理表现较好,效应规模为小效应。三年级学生在社交退缩、强迫、焦虑、偏执、依赖五方面心理健康水平高于一年级,且前两者的效应规模为中效应。四年级学生在各个维度的心理表现均显著优于一年级,除躯体化外,其余因子的规模效应均为中效应或大效应,其中焦虑、强迫和依赖三个维度的效应规模为大效应。从结果中还可以看到,四年级学生的心理表现在各个维度上明显优于二年级和三年级学生(在性心理障碍方面与二年级学生无显著差异),二年级与三年级学生的心理健康状况则无显著差别。

综上,四个年级相比较而言,一年级学生的心理健康水平较差,四年级学生的心理健康状况最好,在每个维度上基本均优于平均水平,二年级和三年级学生的心理健康状况与平均水平无显著区别。

(二) 男女生之间的心理健康水平差异及在年级之间的分布

表2结果显示了不同组别内男女生之间的心理健康状况差别。从四个年级的总体状况来看,除女生在冲动维度的得分高于男生外(小效应规模),在其余维度上男女生的心理症状表现并无显著差别。在一年级组内,女生在焦虑、抑郁、依赖、冲动四个维度上的得分要显著高于男生,其中冲动因子为中效应,其余为小效应。女生的心理健康水平要显著弱于男生这一现象在三年级组内表现最明显,在焦虑、抑郁、社交退缩、强迫、依赖、冲动六个维度上的差异效应规模为中效应,在自卑、偏执两个维度上为小效应。与之相反,二年级组内女生的心理健康表现要好于男生,在社交退缩、社交攻击、偏执、强迫4个维度上的表现最为明显。在四年级组内,男女生的心理健康水平无显著差别。

表2 男女生之间心理健康水平差异的d值比较结果

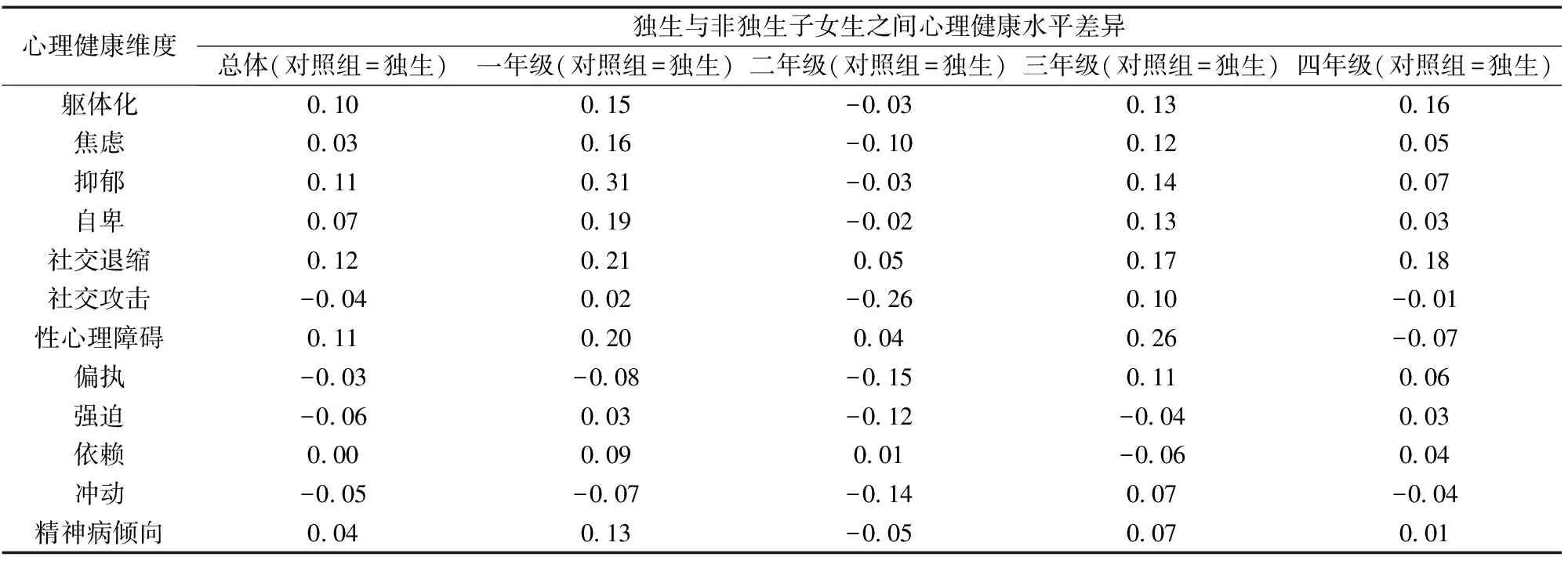

(三) 独生与非独生子女之间的心理健康水平差异及在年级之间的分布

独生子女与非独生子女心理健康水平差异的比较结果见表3。若考虑四个年级的总体表现,独生子女与非独生子女的心理健康水平并无显著的差别;在四年级组内也没有观察到这种差别。其余三个年级组内,一定程度上观察到了独生子女与非独生子女的心理症状差异,在一年级组内,非独生子女在抑郁、社交退缩、性心理障碍三个维度上的得分要高于独生子女,除抑郁的效应规模为中效应外,其余均为小效应;三年级组内的非独生子女在性心理障碍方面的心理问题较独生子女要严重(小效应)。二年级组内的非独生子女在社交攻击维度上得分要低于独生子女,效应规模为小效应。综合来看,独生子女与非独生子女的心理健康水平差异并不广泛。

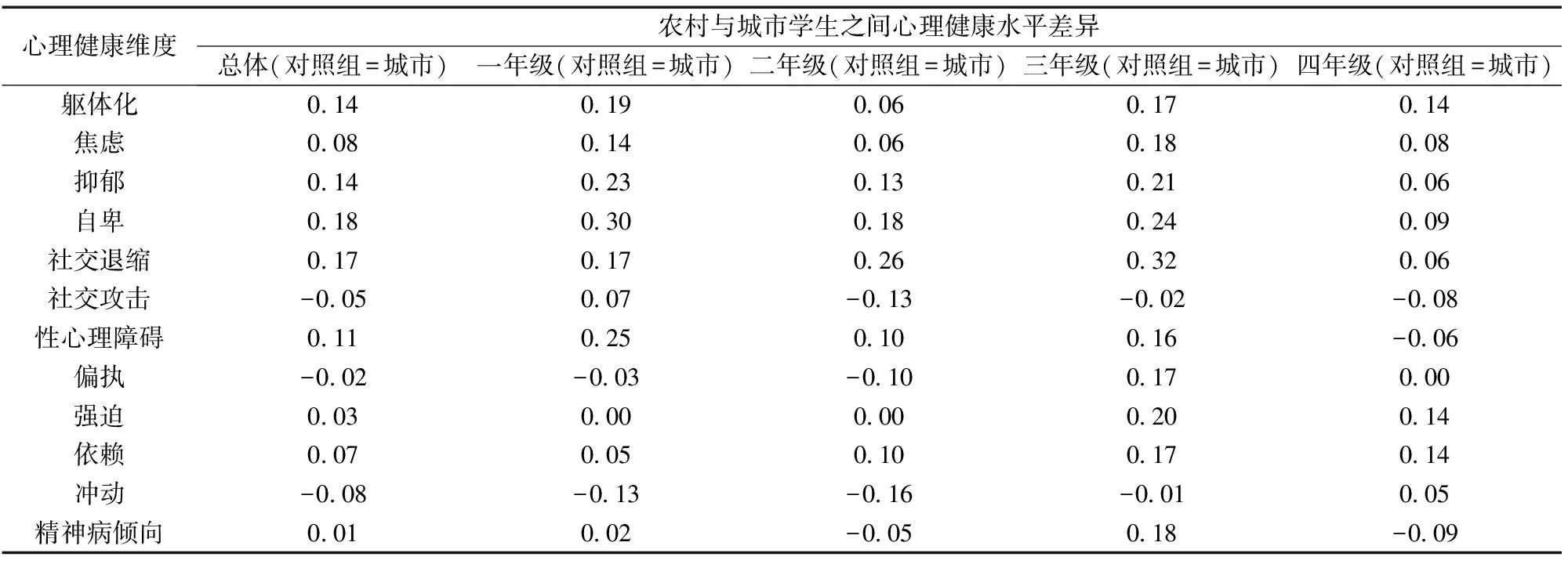

(四) 城市与农村学生之间的心理健康水平差异及在年级之间的分布

表4数据反映了城市与农村学生之间的心理健康水平差异情况。在总体与四年级组内,农村学生与城市学生的心理健康症状表现并无显著差别。一年级组内,农村学生在自卑、性心理障碍两个维度上的心理问题较城市学生要严重(小效应)。二年级组内,农村学生仅在社交退缩这一维度上表现不如城市学生(小效应)。农村学生与城市学生的心理健康水平差异在三年级组内表现较为明显,在抑郁、自卑、社交退缩、强迫四个维度上,农村学生的得分要显著的高于城市学生,其中,社交退缩因子的效应规模为中效应。

表3 独生与非独生子女学生之间心理健康水平差异的d值比较结果

表4 农村与城市学生之间心理健康水平差异的d值比较结果

四、结论与启示

通过对某高校计算机学院2012—2013学年度全体本科生的心理测评数据比较分析,较全面地掌握了不同群体大学生的心理健康状况及分布特点。

(1) 大学一年级新生的心理健康状况总体较差,在焦虑、社交退缩、强迫、依赖等心理健康维度上的表现显著的弱于平均水平。一年级新生在开始大学生活后,要面对学习方式转变、独立生活、处理复杂人际关系等方面的挑战,容易出现焦虑、依赖指引甚至自我封闭等心理问题。除此之外,大四学生在各个心理维度上的健康程度要好于其余三个年级,而二年级学生和三年级学生的心理健康水平并无显著差异。

(2) 一年级与三年级女生的心理健康状况要差于男生,尤其体现在焦虑、抑郁、冲动、依赖等维度上。与此相反,二年级女生在这四个维度上心理症状表现与男生并无显著差别,在社交退缩、社交攻击、偏执、强迫维度上的表现反而要好于男生。四年级那女生的心理健康状况差别不大。

(3) 独生子女与非独生子女,城市学生与农村学生之间的心理健康差异并不十分明显。独生子女与非独生子女心理健康状况的差异在一年级新生组内体现较明显,非独生子女在抑郁、社交退缩、性心理障碍方面的表现要弱于独生子女。城市学生与农村学生心理健康水平的差异主要体现在三年级组中,农村学生在抑郁、自卑、强迫、社交退缩等方面更容易出现问题。

通过分析,结合以往研究成果可以发现,不同群体、不同年级大学生心理健康水平的差异状况确实存在,但对差异的分布特点及规律的研究结论并不统一。这说明影响大学生心理健康水平的因素多种多样,这也要求我们在进行心理健康教育时要把握影响不同群体大学生心理健康状况的主要因子,因材施教,对症下药,切实提高大学生的心理健康水平。在实践中,首先要建立一支高素质的心理健康教育工作教师队伍,这样才能从海量的心理测评数据中准确的抓住不同群体大学生的主要心理症状,剖析深层原因,有针对性的开展心理健康教育工作。其次,要建立大学生心理健康档案,这不仅有利于全面掌握每个学生的心理健康状况,也有利于及时评估每个学生的心理健康动态,及时发现并预防潜在的心理问题。在理论研究层面,我们也要拓宽研究范围,不能局限于对性别、子女状况、生源地等方面的研究,还应注意家庭结构、收入状况、父母受教育水平等因素对大学生心理健康状况的影响。

参考文献:

[1] 刘克荣.某医学高校大学生心理健康状况测评[D].广州:南方医科大学,2009.

[2] 樊富珉,王建中.北京大学生心理素质及心理健康研究[J].清华大学教育研究,2001(4):26-32.

[3] 秦红霞,汪元宏,张芮,等.安徽省在校大学生心理健康状况的调查与思考[J].安徽科技学院学报,2010(4):106-111.

[4] 黄艳苹,李玲.用症状自评量表(SCL-90)评估中国大学生心理健康状况的Meta分析[J].中国心理卫生杂志,2009(5):366-371.

[5] 辛自强,张梅,何琳.大学生心理健康变迁的横断历史研究[J].心理学报,2012(5):664-679.

[6] 周科慧.大学生心理健康状况的调查(SCL-90量表)及对策分析[J].零陵学院学报,2005(1):180-182.

[7] 熊艳,彭萍,胡一秋.大学生新生心理健康状况调查与分析[J].中国健康心理学杂志,2006(6):612-615.

[8] 熊艳,邓云龙.湖南某高校2005—2008届新生心理健康状况[J].中国心理卫生杂志,2010(8):619-624.

[9] 张翔.不同年级大学生心理健康比较研究[D].郑州:郑州大学,2004.

[10] 许新赞.孤残大学生心理健康状况调查研究[J].中国健康心理学杂志,2012(5):773-775.

[11] 景马良.贫困大学生心理健康问题调查分析[D].西安:陕西科技大学,2012.

[12] 教育部《大学生心理健康测评系统》课题组.《中国大学生心理健康量表》的编制[J].心理与行为研究,2005(2):102-108.

[13] 郑昊敏,温忠麟,吴艳.心理学常用效应量的选用与分析[J].心理科学进展,2011(12):1868-1878.

[14] COHEN J.Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences[M].2ed Edition.Hillsdale,NJ:Erlbaum,1988.