家庭社会资本与大学生首次成功就业*

杜宇,丁建安

[劳动就业]

家庭社会资本与大学生首次成功就业*

杜宇,丁建安

(中国劳动关系学院,北京100048)

家庭社会资本在现代社会人际关系中发挥着重要作用,作为初入职场的大学毕业生,在择业和就业方面深受其影响。高校应当在推动招聘信息公开、学生求职就业指导、促进学生综合素质提高等方面做好工作,发挥家庭社会资本的良性影响因子,在提高毕业生就业质量的同时,实现教育公平。

社会资本;家庭背景;初次就业

一、大学生就业与社会资本

2014年,高校毕业生高达727万。事实上,除了727万这个规模之外,今年的毕业生面临的挑战还包括连续几年饱和的市场以及往届“剩”下的师兄师姐们,高校就业形势愈加复杂严峻。按照经济增长形势产生的新增岗位和就业人数倍比不足1.35:1,远低于4:1的就业充分倍比值,就业困难程度为历年最高。在这一形势下,如何更好地帮助大学生实现首次成功就业,不仅关系到高校及教育行政部门的责任,更是牵动每一个毕业生家庭的关心和希望。

从微观角度研究大学生就业的个体行为,是近年来经济学、社会学、教育学领域等各方面都较为惯常和热门的研究方法,也涌现出一批优秀的研究成果,形成了一些较为成熟的研究模型。边燕杰教授利用八个城市的求职网调查数据,考察强弱关系对资源性质的影响,认为人情资源与信息资源在求职过程中发挥着不同作用。[1]姜继红根据扬州大学50个专业的调查数据,提出就业行为受社会资本和人力资本双重作用,社会资本在就业中具有重要作用。[2]湖南大学2006级硕士研究生马霖的学位论文根据实际调查得出结果,认为社会资本对就业概率的影响突出,对初始工资影响较小。[3]中南大学2010级硕士研究生胡书伟的学位论文还进一步探讨了社会资本对大学生创业行为的影响。[4]其他优秀的研究成果不胜枚举。本文拟根据北京市四所非重点高校(教学型)中的2014届本科毕业生首次就业数据,结合前期实际调研了解到的学生家庭情况,建立学生家庭背景与就业情况的勾连数据模型,依据基本的统计学原理做出分析,以实证的方法检验和推导本届学生中家庭社会资本对首次成功就业的影响。

二、家庭社会资本

社会资本理论在社会学领域是一个较为成熟的概念,西方学者在这方面做出了开拓性的理论贡献。法国社会学家布迪厄第一次提出“社会资本”这个概念时,定义其为通过占有体制化资源获取实际利益的显在或潜在的集合体。美国社会学家科尔曼则指出,社会资本就是个人所占有、存在于人际关系结构中的资本财产,并能为个人的行动、选择提供便利。政治学家普特南则把社会资本的拥有者扩展到社会组织层面,从宏观研究领域考察社会资本的运作效率、网络和规范等等。中国学者很早就开始关注社会资本的存在、运作及影响。费孝通教授通过考察中国人际关系的社会存在网络,提出著名的“差序格局论”,成为观察中国社会的高妙绝论。中国社会中人际关系围绕个人的中心向外差序延展,人际关系构成最基本的社会资本要素。与西方社会对比而言,东方传统社会更注重家庭为基本组织单位的社会关系网络,甚至“关系”一词成为具有中国特色的词汇直接音译进入英文世界。

由于中国社会组织团体的发育较晚和成熟度不高,社会资本来源更多地依赖血缘、地缘关系,地缘、血缘等传统的人际关系网络化是家庭社会资本的基本特征,因此,构成家庭背景的诸因素成为辨识和衡量社会资本的重要观测点。尤其是高校毕业生作为初入社会的求职者,其社会关系较为单纯,尚未建立在从业基础上行业的业缘关系,对家庭背景的依赖比职场老手程度更高。社会网络语言里的“拼爹”游戏在毕业生就业这一人生关键一步,是否真正的存在,以及在多大程度上起作用,引起了社会和学界的关注。

社会资本与经济资本不同,其涵盖内容更加广泛,测度指标值更难限定。一般而言,社会资本既包括个体的社会属性特征,如性别、民族、各项社会交往和作用能力,也包括个体的群体效应特征,如居住环境、受教育资源获取渠道与程度、家庭原有社会关系积累等等。这些因素没有统一的换算单位,无法像经济资本那样有货币化的数值核算。但如果把社会资本,尤其是家庭社会资本作为动态的对比值来运用的话,优劣高低还是能够在假定的同一层面做出比较。根据本研究中研究对象的限定特征与数据收集情况,拟定在地区差异、城镇差异、工作差异、受教育差异四个方面,来对首次成功就业的毕业生社会资本做出比较,用逆向的反推方法检验家庭社会资本与首次成功就业的相关性。

三、大学生就业的家庭因素

家庭社会经济指标在一些学者的研究中被广泛运用,主要包括父母的受教育水平、职业、收入高低等几个指标。但在本研究中,为有针对性地探索生源地对就业的影响,特对测算指标做出调整,加入具有中国特色的户籍类别及区域特征,把学生父母的收入高低略去,增加受教育及职业因素比重来补充。

根据目前学界研究情况,就业质量的评价标准与体系尚未建立或统一。从总体上判断就业形势,数据收集往往只注重高校毕业生就业率统计;而就业质量对于个体而言,只能依赖通过社会调查获取毕业生期望底薪、就业去向城市等等,准确性或真实性都有待提高和改善。因此,近期国家教育管理部门提出,就业质量是考核高校就业工作的主要标准,就业率统计成为非主要指标。根据获取的有效数据及相关分析,本研究将就业质量的内容分为就业意愿、就业去向、就业形式、发展前景四个方面。

本文主要研究家庭背景对大学生首次就业的影响。样本数据来源于2014年3-6月对毕业生(2014届)展开的调查。调查范围是北京二本以教学型为主的高校,采用简单随机抽样,抽中中国劳动关系学院、中国青年政治学院、中华女子学院和北京物资学院,其中获得有效样本993份。

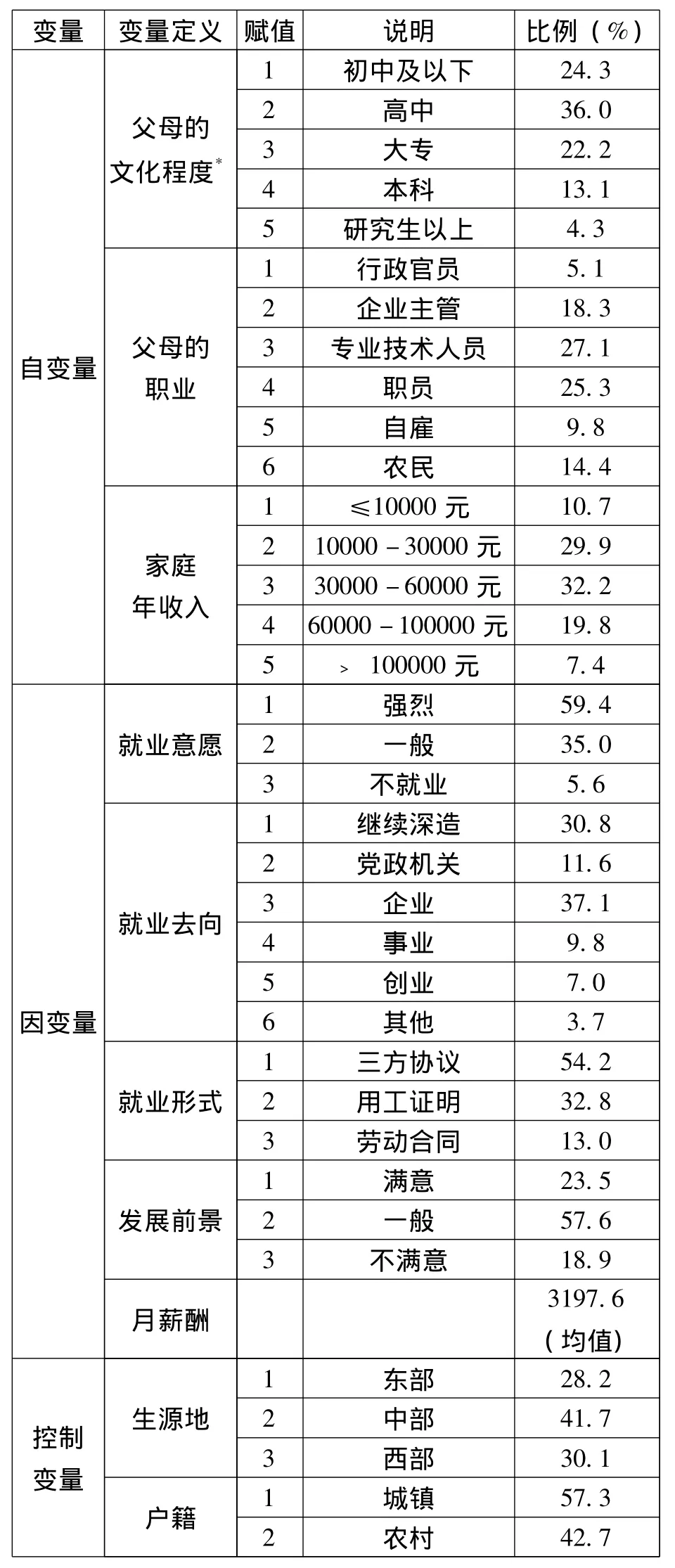

本文把收集的数据作为变量,分为三大类:描述毕业生家庭背景因素的自变量,包括父母的受教育程度、父母的职业、家庭收入;描述毕业生就业质量的因变量,包括就业意愿、就业去向、就业形式、发展前景和月薪酬;生源地和户籍的控制变量。

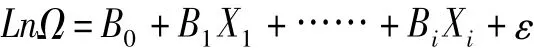

本文的数据分析主要包括两个部分,在“就业意愿、就业去向、就业形式、发展前景”部分,采用logisitc回归分析,其模型可表述为:

其中Ω代表因变量事件发生与不发生的概率之比,简称“发生比”,而Bi则分别代表每一个自变量的变化对因变量事件发生比的对数的影响。在具体解释回归系数的作用时,可以通过对每个自变量的发生比率的考察,来确定自变量每一单位的变化给原来发生比带来的变化。

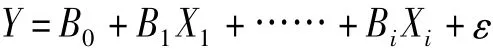

在“月薪酬”部分,采用多元线性回归分析方法,统计模型如下:

其中,Y代表“月薪酬”研究变量,Xi分别代表“父母的受教育程度、父母的职业、家庭收入”等研究自变量,Bi分别代表各研究自变量的偏回归系数,偏回归系数代表在控制了其他自变量的作用后某一个自变量的变动对因变量的“净影响”。

自变量中父母一方的文化程度为大专及大专以上占到了40%。2014届毕业生大部分为1990年生人,父母多为60-70年代生人,受教育水平有了很大的提高;家庭收入在10万元以上的占7.4%,这很有可能跟样本数据的东部生源地占到28.2%有关。中西部的工资相对于东部还是有明显差距的,尤其是几个农业大省都在中部。

因变量中近60%的学生有强烈的就业意愿,本科毕业后想直接就业;5.6%的学生不就业,因为有个别学生继续复习考研或为出国留学做准备;35%的学生找工作的意愿不是很强烈,其中原因估计是现在城里的孩子大部分为独生子女,父母不指望孩子养家,所以对其找工作不施以压力。就业去向中有将近1/3的人选择继续深造,提高将来踏入社会的工作门槛。在企业工作的还是占的比重较多,现在国家鼓励学生创业,所以创业的比例较往年有所提高,达到7%。

表1 研究变量的描述(N=993)

四、家庭社会资本对就业质量的影响

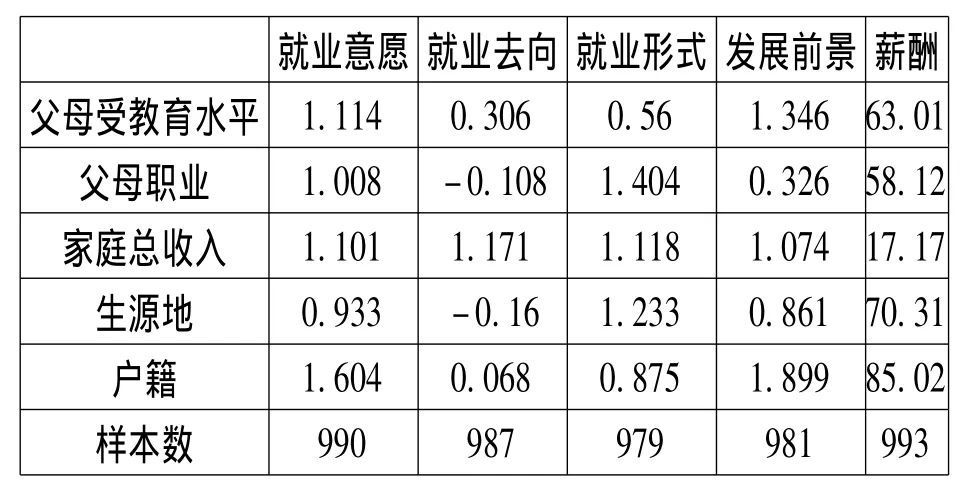

运用回归分析,用父母受教育程度、职业和家庭收入衡量家庭背景对大学生首次就业的影响,在表2中列出了回归的结果。

表2 家庭社会资本对大学生首次就业的影响

1.就业意愿

大学毕业生就业意愿是问卷调查中的重要结果。根据分析,中部、西部的学生就业意愿明显高于东部;农村户籍的学生就业意愿比城镇户籍的学生更强烈;父母生活水平偏低的学生在希望顺利就业方面的想法和态度远比家庭条件优越的学生更积极。这个统计结果也基本符合一般逻辑推演,即家庭经济条件是激发贫困学生就业意愿的原因之一。

2.就业去向

大学生就业去向可以分为深造(考研出国)、就业、创业三种。在这组数据里,农村学生、父母受教育程度低的学生在深造方面较为积极;父母工作单位在社会企业中的学生更被鼓励创业;东部的学生就业、创业比例远高于西部。实际上这个统计结果稍有意外,越是受教育水平低的家庭越希望孩子深造,反映了对知识渴望在代际间的传递,深深影响着毕业生就业形式的选择。

3.就业形式

考察就业质量的标准和依据很多。根据目前就业数据统计惯例,一般认为就业形式的排序通常为三方协议(含录用为公务员等)、劳动合同、用工证明。其中,出国、深造毕业生和外地生源取得北京户口指标这两类毕业生要相应给予不同权重系数处理。本数据就业形式中,出国、外地生源获得北京户口指标的,全部是父母受教育程度高、工作单位较好的家庭,签订三方协议的毕业生主要来自中等以上家庭,而用工证明和劳动合同的家庭背景往往较以上两种就业形式的家庭要差一些。

4.发展前景

发展前景的指标测算由主观和客观两部分组成,一是个人对就业单位的满意度,二是毕业生就业后的月薪收入情况。根据问卷调查结果核算显示,家庭经济情况很好和较差的毕业生对就业单位的满意度较高,而家庭经济条件一般的毕业生对初次就业的单位和月薪往往都有更高期待。

五、家庭社会资本对成功就业的影响手段

从数据分析结果来看,在大学生首次成功就业的过程中,家庭社会资本起着重要作用,毕竟一名大学生就业不仅仅牵涉了个人的努力求职,也吸引了家庭的各方资源支持。就业不仅仅是毕业生一个人的事情,更是一个家庭的决策、前景,社会关系网络在关键时刻发挥作用一方面是无可厚非,另一方面会不会造成对弱势家庭的不正当竞争,这就需要进一步考察家庭社会对成功就业的影响方式和手段。

1.就业信息来源。尽管现在已经进入到21世纪的信息社会,各种信息爆炸增长,每个人在互联网时代都能够平等地获取社会信息。但是在就业信息的获取渠道上,家庭经济较好的毕业生能够获得更多就业信息,这是在问卷调查中能够直接统计得到的结论。其原因主要是经济条件好的家庭对社会信息的接受、传播手段更为娴熟,更能利用好多方资源收集和筛选招聘信息,从而能更及时更准确地让毕业生得到相关机会。

2.就业后援支持。对于高校毕业生来说,求职过程依然是需要付出成本的,尤其是参与到如此激烈的竞争中时,良好的就业后援支持往往是非常必要的。经济成本、时间成本、机会成本等等,对于同一起跑线,但不同装备的选手来说,能够获得较为充实的后援支持不仅仅是带来求职信心的增强,更多的是带来求职过程和结果的实惠好处。而对于在校经济困难的毕业生来说,就业后援支持的缺乏往往是他们求职、择业过程中的短板,是他们顺利与社会接轨的拦路虎。

家庭社会资本对高校毕业生就业能力的影响在本次调研中得到实证。毕业生就业的去向地域一般是面向城市,很多城镇户口的学生在求职时身份转换只需要在行业领域即可(由学校变为职场),而对农村的学生来讲,还要跨越城乡差别的鸿沟。另外,一些一线城市的户口限制在高校毕业生就业时也是难于超越的障碍。

根据以上分析,结合近年来的毕业生求职、就业情况,提出以下思考和建议:

一是家庭社会资本在高校毕业生就业过程中发挥着重要作用。在指导毕业生求职时,要善于推动毕业生利用好家庭社会资本,促进就业。要正确认识家庭社会资本在一定范围内发挥的良性作用,扬长避短,为推动毕业生首次成功就业而形成合力。

二是家庭社会资本的影响存在,在一定程度上割裂了大学生就业的层次,但是家庭社会资本并不是就业的唯一决定性因素,对于很多大学生而言,更多地应该是加强自身素质提高和能力提升,这才是大学教育的根本任务。

三是高校就业指导部门及老师要做好毕业生的分类指导,教育学生的就业选择更趋于理性,而非完全一味地听从家长意见,及时纠正“有业不就”或“升学最佳”的错误理念,督导毕业生顺利就业。

四是高校是推动教育公平的主力,为推动学生就业机会均等,应更大范围、更高程度地做好就业信息公开,做好家庭经济困难学生的就业援助,成为所有毕业生的“大家长”。

[1]边燕杰,张文宏,程诚.求职过程的社会网络模型:检验关系效应假设[J].社会,2012,(3).

[2]姜继红,汪庆尧.社会资本与就业行为的实证研究[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2007,(6).

[3]马霖.社会资本对就业影响的理论与实证分析[D].湖南大学,2006.

[4]胡书伟.社会资本与大学生就业关系的实证研究[D].中南大学,2010.

College Gradustes’Family Social Capital and Their First Employment

Du Yu,Ding Jianan

(China Institute of Industrial Relations,Beijing 100048,China)

Family social capital plays an important role in the interpersonal relationship of modern society.As college graduates,they will be influenced by family social capital when they choosing jobs.Universities and colleges should enhance recruitment information disclosure,employment guidance for graduates and improvement comprehensive quality of graduates,exert good influence of social capital on their choosing job process,so as to improve employment quality and to realize educational fairness.

social capital;family background;the first employment

F241.4

A

1673-2375(2014)05-0052-04

[责任编辑:鲁微]

2014-07-10

杜宇(1983—),女,内蒙古呼伦贝尔人,北京林业大学经济管理系在读博士,中国劳动关系学院经济管理系教师;丁建安(1984—),男,河南周口人,硕士,中国劳动关系学院学生处教师。

本文为中国劳动关系学院院级青年课题“家庭背景与大学生初次成功就业关系研究”(项目编号:13YQ021)和中国劳动关系学院教改专项课题“高校就业指导课程体系初探”(项目编号:Jgzx1010)研究成果。