我国城镇化现状及未来发展趋势

霍广钊,董军

(1.华电福新能源股份有限公司,北京 100031; 2.华北电力大学,北京 02206)

0 引言

城镇化与现代化密切相关,在时空范围上表现为经济、政治、社会的集聚与发展,其核心是人及其衍生的多功能整合。

1 新型城镇化的内涵

21世纪,城镇化进入了一个全新的发展阶段。我国城镇化率在2012年达到52.57%,同年,中央经济会议确定的2013年中央经济工作六大任务之一就是“积极稳妥推动城镇化,着力提高城镇化质量”,标志着城镇化成为我国经济社会发展的重要内容。

与此同时,我国城镇化也面临若干问题,如人口与资源、环境的矛盾加剧,产业结构升级与就业压力巨大,以及城乡差距扩大等。结合新阶段的发展要求,我国政策决策者与业界人士对城镇化发展的历史与现实进行了思考,同时基于国外城镇化发展的经验和教训,在我国树立了新型城镇化的理念,这一理念包含了经济、社会、环境的协调发展,是具有中国特色的新型城镇化。

新型城镇化对应的是传统城镇化,目前尚未对此进行标准定义,其主要内涵如下。

1.1 强调与工业化、农业现代化协调发展

城镇化托起了工业化,支撑着农业现代化。新型城镇化的推进要以农业现代化为基础,并应充分发挥工业化的引领作用,实现城镇化、工业化与农业化“三化”有机融合。另外,鉴于城乡发展不协调的现实,新型城镇化应以工业反哺农业、城市支持农村为要点,积极推进农村地区公共服务设施建设,在农村地区广为传播城市文明,最终形成城乡互补、共同发展的良好发展格局。

1.2 强调人口、经济、资源和环境相协调

新型城镇化遵循“资源节约、环境友好”的原则,以城镇原有资源水平和环境承载能力为基础,充分整合城镇产业和人口,发展低耗经济、低碳经济和循环经济,以满足节能减排的发展需求。基于这一发展理念,新型城镇化的推广主要可以通过以下几个方面实现:首先,参考城市污染防控与治理标准,对垃圾污染、污水以及噪音等污染物的达标情况进行监测与控制,并及时开展污染处理工作;其次,在城镇开拓绿地面积,增加植被,建设生态城市;最后,在城镇化快速推进的过程中,也要注重保障城镇化的质量、效益与福利,可持续地开展城镇化工作。

1.3 强调大、中、小城市与小城镇协调发展

以适应资源环境承载能力和完善公共服务功能配套设施为原则,对大城市的过度扩张进行合理控制,同时加快健全中小城市的硬件设施和软件服务。具体措施包括以下几点:注重城市与城镇的产业布局与配套产业集群的发展;以现代服务业为重点,做大做强新型产业;创新升级生产方式和工艺流程,以数字域、信息域、智能域、知识域为城镇化产业发展方向,积极引导城镇产业和人口集聚化发展,形成大、中、小城市合理有序发展的格局,推动城镇地理空间优化、实现中心城市与卫星城镇的共同繁荣。

1.4 强调人口积聚、“市民化”和公共服务协调发展

城镇化并不仅仅是指居民由农村户口转变为非农户口、由农村地区迁移入城镇,还包括人口积聚、产业结构优化等一系列进程。而在人口集聚和产业结构优化的过程中,若没有良好的生活质量和人民居住环境,则不能保证全体城镇居民享有平等的公共服务,也就称不上高质量的城镇化。因此,实现新型城镇化,就要求我国通过改革城镇人口管理制度,构建城乡统一的居住地登记体制,在医疗、教育、养老、失业救济等方面满足所有居民的生活需求,使外来常住人口与城市居民享受平等权利,使外来人口充分享有完全的“市民权”。

综上所述,新型城镇化以科学发展观为发展标准,以新型工业化为发展动力,以统筹兼顾为发展原则,坚持以人为本,从现代化、集群化、生态化和农村城镇化四个方面推动城镇发展,全面提升城镇质量和水平,积极倡导“集约、智能、绿色、低碳”的新型发展方式,努力寻求一条城镇化建设新路——集约高效、科学发展、功能完善、环境友好、社会和谐、城乡一体、大中小城市和小城镇协调发展。

2 我国城镇化发展的趋势和特点

2012年,我国正式提出积极稳妥推进城镇化的发展要求,将工作重点放在提高城镇化质量上,构建科学合理的城市格局,有序推进农村转移人口市民化,将生态文明理念和原则融入城镇化的全过程,使城镇化沿着集约、智能、绿色、低碳的新道路发展。随着新型城镇化进程的逐步推进,城镇已经成为我国国民经济的核心载体。因此,分析我国的实际情况和城镇化发展条件,以此为基础对我国城镇化的发展趋势与特点进行分析预测,把握城镇化前进方向,显得尤为重要。

2.1 我国城镇化发展的趋势

结合我国城镇化发展战略和城镇资源环境条件,预计在未来20年内,我国仍将处于城镇化快速发展时期,城市的数量、城镇人口以及城镇建设规模仍将实现重大发展;同时,城镇化的高速发展也将对居民用电、用水、用热等方面产生一定影响。因此,基于对我国城镇化水平及发展规模的预测,对用电、用水等方面的发展趋势也进行分析与预测。

2.1.1 城镇化水平及规模预测

(1)城镇化水平预测。相关资料显示,近几十年来我国的年均城镇化率增速稳定,其中“九五”、“十五”以及“十一五”期间年增速分别为1.44%,1.35%和1.39%。2012年,我国的城镇化发展已达到世界平均水平,预计接下来的城镇化速度将逐步放缓。结合我国城镇化发展现状以及未来的发展趋势,对我国的城镇化进程进行分阶段预测:2011—2020年为全面城镇化阶段,城镇化率将以0.90%的速度实现全面增长,2020年年底城镇化率将达到56.43%左右;2021—2030年为更加宽裕社会实现阶段,预计年均城镇化率增速为0.70%,2030年城镇化率将达到63.52%左右;2031—2050年为城镇化进一步完善和提高阶段,预计2050年年底我国城镇化率将达到75.00%左右,具体见表1[1]。

(2)城镇化规模预测。与发达国家相比,我国城市规模居中的城市数量和城市人口相对较少,不足以展现完善的城市功能,严重阻碍了整个城镇体系的正常运转。因此,我国未来的城镇化发展与城镇建设工作应着重于100万~200万人的中等规模城市,此类城市的具体预测结果见表2。

表1 我国总人口、城镇人口和城镇化水平预测

表2 2020年我国城镇规模结构预测

2.1.2 城镇化背景下我国发电规模及结构变化趋势

2012年,我国人均用电3 662 (kW·h)/年,人均国内生产总值(GDP)约6 078 美元,正式进入工业化高级阶段。伴随着工业化和城镇化进程的推进,我国发电规模及结构也会产生相应变动。

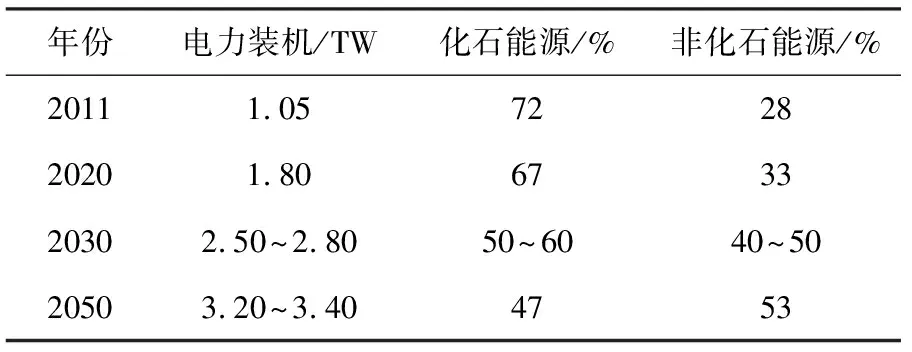

基于我国当前工业化、城镇化发展进程及发电情况,预计到2020年,我国电力装机容量将达到1.8 TW,其中:化石能源装机容量(煤电、气电等)约占2/3,非化石能源装机容量(水电、核电、风电等)约占1/3;到2030年,电力装机容量将达到2.5~2.8 TW,其中50%~60%为化石能源装机容量,40%~50%为非化石能源装机容量。

进一步预测可知,到2050年,我国发电量的饱和规模预计将达到13.1~14.3 PW·h,其中化石能源装机容量约占57%,与2011年同比下降25%。与此同时,人均发电量将达到9 034~9 862 kW·h,达到日本、韩国及我国台湾地区同期水平,约为美国同期水平的70%,高于英、法、德等欧洲国家。具体预测数据见表3。

城镇化进程的不断推进,也将带来供热需求的快速增长。热电联产机组由于其能耗较低、占地面积小、利于环境保护等优点,越来越多地受到国家的重视和支持,因此,热电联产机组将面临良好的发展前景。

表3 我国电力装机、化石能源占比及非化石能源占比预测

统计资料显示,到2012年年底,我国6 MW及以上热电联产机组的装机容量已达到220.75 GW,约占火电总装机容量的27.49%,约占全国发电总装机容量的19.25%。2005—2012年,我国热电联产机组年新增装机容量为13~37 GW,增长速度位居世界首位。

另外,发改委发布的《2010年热电联产发展规划及2020年远景发展目标》进行的测算数据显示,到2020年,预计我国热电联产机组总装机容量将达200 GW,其中约有一半用于满足工业生产供热;为达到这一需求,我国热电联产相关工程项目的投资总额将达700亿元,平均每年需新增容量高于9 GW的热电联产机组。

目前,在我国城市集中供热总量中,热电厂采暖供热占到30%。根据目前我国热电厂发展情况及城市建筑采暖需求,预测“十二五”期间我国北方大型城市建筑物采暖的集中供热普及率平均将达到65%,其中,热电联产机组所占的比重将达到50%[1]。

然而,我国热电联产也面临一些问题。2000年至今,虽然我国热电联产的总供热量在逐步上升,但热电联产在城市集中供热的总供热量中所占比重却在逐年下降,而且已从20世纪末的63%降至2011年的33%左右。其原因主要在于,与传统供热锅炉相比,热电厂建设项目的审批过程较为繁琐,层层审批造成严重拖延,同时受政策制约,小容量热电机组获得审批的几率与大机组相比要低很多。因此,要达到以热电联产健康快速发展为我国城镇化建设保驾护航的目标,相关政府部门需尽快改善管理机制与项目审批制度,并出台相应的税收、环保等方面的鼓励政策,扶持热电联产产业的发展。

2.1.3 城镇化背景下我国电力消费发展趋势

(1)电力需求增速及增量。根据预测,2020年以前,我国将继续开展由高级工业化阶段向初级发达经济阶段转型的工作,而在此阶段中,随着工业化和城镇化的快速发展,将带动电力需求持续以年均6%的高增速保持快速增长。预计到2020年,全国电力需求量将达到7~8 PW·h;2021—2030年,我国将逐渐从初始发达经济阶段向高级发达经济阶段过渡,电力需求年均增速将逐渐放缓至3.5%左右,到2030年,我国电力需求量将达到10~11 PW·h;2031—2050年,我国将达到高级发达经济阶段,与中等发达国家处于同等水平,电力需求年均增速将进一步降至1.0%左右,到2050年,全国需电量将达到12~15 PW·h。

(2)我国电力需求拐点。总结分析发达国家发展经验,电力需求拐点通常出现在电力需求增速低于3%时。结合上述预测,2030年前后,我国将出现电力需求拐点,届时全国需电量将达11~12 PW·h,其中东部地区已基本实现城镇化,电力需求年均增速逐步降至2%以下;中西部地区虽起步较晚,但也已快速发展20余年,人均用电量水平与东部地区水平基本接近。此时,我国人均用电量为7 000~8 000 (kW·h)/年,与世界发达国家相比,大致与德国、法国、日本21世纪初的水平相近,与美国20世纪七八十年代的水平相当。上述发达国家已基本于20世纪70~90年代完成城镇化与工业化,进入后工业化时期,这一点也基本符合我国2030年的预测情景。

(3)我国未来饱和负荷水平。参照发达国家发展经验,电力需求的饱和点通常出现在电力需求增速低于1%时。结合上述预测,2040—2050年,我国电力需求将趋于饱和,此时用电需求增长速度将放缓至1%左右,全国总电力需求量为13~15 PW·h。

(4)城镇化背景下我国用水量发展趋势。2012年,国务院颁布的《关于实行最严格水资源管理制度的意见》中明确规定了水资源开发利用控制红线,即2030年之前力图将全国总用水量控制在7 000亿m3以内。为实现该目标,需在2015年前将全国总用水量保持在6 350亿m3以内。

根据国家城镇化发展规划,2020年我国城镇化率要达到60%;而根据相关专家预测,2020年我国人口可能会达到15亿。如此一来,在接下来的十几年中,将有1亿左右的农民进入城市,成为城市居民。而新进城的这1亿人口,以人均年用水量为100 m3计算,将为城市用水总量带来100亿m3的增加值。

同时,在城镇化进程中,由于农民原有用水无法同农民一起进入城市,因此新进城居民用水将完全依赖于城镇供水,这将进一步加大区域之间以及城乡之间水资源的分布差距。如此一来,水资源将成为制约我国城镇化发展的关键因素。因此,在新型城镇化建设过程中,必须对城镇地区的水资源供应状况予以考虑,做到以供定需。

2.2 我国城镇化发展的特点

基于我国城镇化建设“集约、智能、绿色、低碳”的发展要求,在城镇进程中要合理控制能源资源的消耗量,力图降低能耗、物耗,减少碳排放量,以满足我国建设集约型、环境友好型社会以及实现生态文明建设的要求。总的来说,我国城镇化的发展具有以下几个特点。

(1)集约化发展。随着我国城镇化进程的不断推进,城市数量不断增加,城市规模也逐渐扩大。城镇化的发展将为城市带来大批的农村人口,然而我国的耕地已非常紧缺,人均仅有0.097 hm2,若仍按照传统粗放型的土地利用方式,则随着耕地被不断占用,粮食安全将受到威胁。因此,为满足居民用地需求,需转变发展模式,由原有的人为城镇化模式向集约式城镇化转变,促进我国城镇化健康持续发展,努力构建社会主义新农村。

总体来说,未来我国将会坚持节约资源的原则,大力推进土地、能源、水资源等能源资源的集约化利用,促进人口与产业的协同集聚,推进资源节约型、低碳型和紧凑型城镇建设,提高城镇资源的综合利用效率。

(2)绿色化发展。我国人均资源相对短缺,城镇化的快速发展极有可能威胁到耕地的合理利用,带来资源缺乏、环境污染等问题。因此,在我国城镇化建设中,应着力解决城镇化与资源、环境之间的矛盾,积极探索低碳城市建设。

为应对城镇化发展带来的各种问题,我国能源供应将从“传统的以煤炭为主”的供应模式向“清洁能源为主,煤炭为辅”的供应模式进行转变,政府将大力扶持分布式发电及城市环保发电项目等适应新形势下新型国情的工程项目。“十二五”能源规划对能源供给模式提出了新的要求,将降低煤炭供给、稳定石油供给、加大天然气(尤其是页岩气)、水电、风电、太阳能发电等在能源供应中所占的比重。然而,当前能源供应仍主要来自于传统能源,因此,如何提高能源利用效率也成为我国推进新型城镇化建设、解决能源与环境问题的重要课题。

(3)智能化发展。我国的城镇化建设主要体现在2个区域,一是大都市的城郊及其卫星城市,二是具备城镇化建设条件的广大中小城镇。不论何种发展模式,在城镇化建设中,发展质量均比规模的扩展更为重要,而提高城镇化发展质量则必须走智能化发展道路,加强智慧城市建设。

同时,城镇化加速发展必然带动城市的信息化建设,促进城市发展向高效率、低能耗发展模式转变,引起节能建筑、智能交通、电子商务、医疗信息化等的快速发展。

(4)低碳化发展。我国传统的城镇化发展模式具有高消耗、高排放、高扩张的特点,属于典型的粗放外延,带来较大的资源环境代价,不利于资源环境的可持续发展。例如,在当前我国的一些大中城市中,已逐渐出现了“城市病”,表现在交通拥堵与整治效率低下、垃圾积聚以及持续雾霾现象等。因此,在未来我国城镇化发展进程中,不仅应关注城镇规模的扩张,更应注重城镇化“质”的提升,考虑耕地、水、煤炭、石油、天然气等资源的约束,走低碳城镇化道路。城镇化的低碳发展模式,将作为我国新型城镇化建设的重点,通过低碳发展逐渐实现城镇化质量的提高,合理控制温室气体排放,改善城镇环境。

3 结束语

未来,我国将会在继续推行现有节能政策、可再生能源政策和核电政策的同时,着力推广低碳发展理念,倡导低碳交通等低碳生活方式;同时,也将通过技术、碳金融、碳市场等国际合作,获取更多的外部支持。

参考文献:

[1]刘勇.中国城镇化发展的历程、问题和趋势[J].经济与管理研究,2011(3):20-26.

[2]程莉,周宗社.人口城镇化与经济城镇化的协调与互动关系研究[J].理论月刊,2014(1):119-122.

[3]吴波.结构布局下新型城镇化发展的逻辑路径[J].山东工商学院学报,2014(1):10-13,38.

[4]殷江滨,李郇.中国人口流动与城镇化进程的回顾与展望[J].城市问题,2012(12):23-29.

[5]贾云赟.城镇化、工业化、农业现代化与经济增长关系研究[J].城市发展研究,2012(12):27-32,71.

[6]孟春,高伟.世界城镇化的发展趋势与我国城镇化的健康推进[J].区域经济评论,2013(4):94-98.

[7]高春亮,魏后凯.中国城镇化趋势预测研究[J].当代经济科学,2013(4):85-90,127.