《水浒传》田虎王庆故事与《平妖传》关系考论

· ·

《水浒传》田虎王庆故事与《平妖传》关系考论

·林嵩·

“插增本”王庆故事中存在的人物性格不鲜明甚至前后不一、情节始末交代不完整等问题,实际上是早期白话小说的通病;由此可以反映出“插增本”王庆故事之古拙。与后出的“袁杨本”相比,“插增本”与其谓之“简”,不若谓之“拙”。梳理田、王故事从“拙本”到“通行本”的演变过程,有助于我们深入了解早期长篇白话小说的成书经历与共性特征。

《水浒传》 《平妖传》 简本 插增本 袁杨本

一

《水浒传》中的征田虎、王庆故事,目前主要有两大系统,即属于“简本”序列的“插增本”系统①(余象斗双峰堂的“评林本”亦可归入此系统)与属于“繁本”序列的“袁杨本”系统;二者中以“插增本”时代为早,“袁杨本”的田、王故事则是在“插增本”基础上大幅改写后的产物,这已是学界的共识。

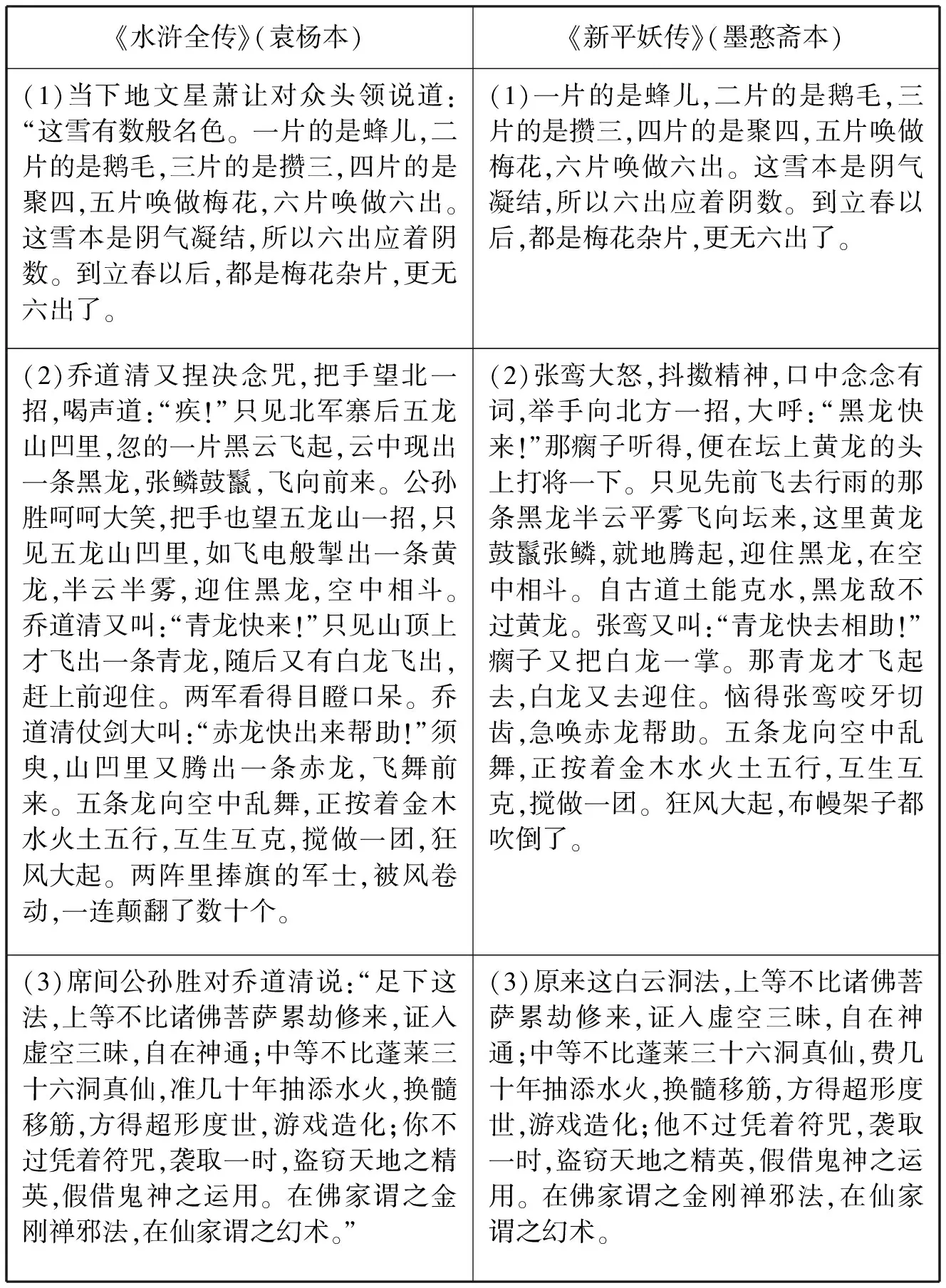

由于《水浒传》与《平妖传》的题材与时代大体相近,胡适、罗尔纲、吕乃岩、侯会等学者先后就此二书做过一些比较性的研究②;在研究方法的层面上,为我们提供了很好的思路。我们认为,“插增本”的田、王故事与“袁杨本”田、王故事之间的关系,大体上可与《三遂平妖传》与《新平妖传》之间的关系相当。在进行比较研究的过程中,我们又特别注意到,由冯梦龙增补的《新平妖传》中的部分情节与文字,和“袁杨本”《水浒传》中的田虎、王庆故事存在着不少相似或雷同的地方。这里先就我们目前所见的比较典型的几处,表列于下:

《水浒全传》(袁杨本)《新平妖传》(墨憨斋本)(1)当下地文星萧让对众头领说道:“这雪有数般名色。一片的是蜂儿,二片的是鹅毛,三片的是攒三,四片的是聚四,五片唤做梅花,六片唤做六出。这雪本是阴气凝结,所以六出应着阴数。到立春以后,都是梅花杂片,更无六出了。(1)一片的是蜂儿,二片的是鹅毛,三片的是攒三,四片的是聚四,五片唤做梅花,六片唤做六出。这雪本是阴气凝结,所以六出应着阴数。到立春以后,都是梅花杂片,更无六出了。(2)乔道清又捏决念咒,把手望北一招,喝声道:“疾!”只见北军寨后五龙山凹里,忽的一片黑云飞起,云中现出一条黑龙,张鳞鼓鬣,飞向前来。公孙胜呵呵大笑,把手也望五龙山一招,只见五龙山凹里,如飞电般掣出一条黄龙,半云半雾,迎住黑龙,空中相斗。乔道清又叫:“青龙快来!”只见山顶上才飞出一条青龙,随后又有白龙飞出,赶上前迎住。两军看得目瞪口呆。乔道清仗剑大叫:“赤龙快出来帮助!”须臾,山凹里又腾出一条赤龙,飞舞前来。五条龙向空中乱舞,正按着金木水火土五行,互生互克,搅做一团,狂风大起。两阵里捧旗的军士,被风卷动,一连颠翻了数十个。(2)张鸾大怒,抖擞精神,口中念念有词,举手向北方一招,大呼:“黑龙快来!”那瘸子听得,便在坛上黄龙的头上打将一下。只见先前飞去行雨的那条黑龙半云平雾飞向坛来,这里黄龙鼓鬣张鳞,就地腾起,迎住黑龙,在空中相斗。自古道土能克水,黑龙敌不过黄龙。张鸾又叫:“青龙快去相助!”瘸子又把白龙一掌。那青龙才飞起去,白龙又去迎住。恼得张鸾咬牙切齿,急唤赤龙帮助。五条龙向空中乱舞,正按着金木水火土五行,互生互克,搅做一团。狂风大起,布幔架子都吹倒了。(3)席间公孙胜对乔道清说:“足下这法,上等不比诸佛菩萨累劫修来,证入虚空三昧,自在神通;中等不比蓬莱三十六洞真仙,准几十年抽添水火,换髓移筋,方得超形度世,游戏造化;你不过凭着符咒,袭取一时,盗窃天地之精英,假借鬼神之运用。在佛家谓之金刚禅邪法,在仙家谓之幻术。”(3)原来这白云洞法,上等不比诸佛菩萨累劫修来,证入虚空三昧,自在神通;中等不比蓬莱三十六洞真仙,费几十年抽添水火,换髓移筋,方得超形度世,游戏造化;他不过凭着符咒,袭取一时,盗窃天地之精英,假借鬼神之运用。在佛家谓之金刚禅邪法,在仙家谓之幻术。

需要说明的是,《水浒传》与《平妖传》中还有许多重出的诗赞;考虑到说书人所用的诗赞往往有固定的“套路”,相互间因袭借鉴十分常见,因此我们没有把诗赞作为重点考察的对象。这里举的四个例子,都不是特别常见的“套路”,但它们在具体的文字铺叙方面有明显的雷同。

造成雷同的原因,无非有两种可能,其一是二者之间有直接的因袭关系,其二是二者同继承自更早的文字材料。第二种可能性并非完全不存在,如墨憨主人所评的《石点头》卷十三《唐玄宗恩赐纩衣缘》中亦有“一片蜂儿,二片蛾儿,三是攒三,四是聚四,五是梅花,六是六出”的说法③。但从总体上看,两书有多处文字雷同,而这些雷同又都源自更早的文字材料——要注意,这些“更早的文字材料”并不出自同一种书,而是分散在多种书中——从概率上说,第二种可能性要远远小于第一种可能性。《樗斋漫录》曾云:

吴士人袁无涯、冯犹龙等酷嗜李氏(引者按:指李卓吾)之学,奉为蓍蔡,见而爱之,相与校对再三,删削讹缪,附以余所示《杂志》、《遗事》(引者按:指《癸辛杂志》、《宣和遗事》),精书妙刻,费凡不赀,开卷琅然,心目沁爽,即此刻也。④

傅承洲从这则材料出发,详细考察了冯梦龙与袁无涯、杨定见等人的交游情况及其文学思想上的相通之处,认为造成这些雷同现象的原因是冯梦龙参与了“袁杨本”的整理与改编⑤。

当然,仅凭一则笔记的记载与文学思想的近似,以及几处文字上的雷同,就断定“袁杨本”《水浒》中有冯梦龙的手笔,显得证据单薄了一些。目前我们已知的《新平妖传》的最早刊本是明泰昌元年(1620)的“天许斋本”(今藏日本内阁文库),从时间上看,《新平妖传》应较《水浒》晚出。冯梦龙增补《新平妖传》的特色之一是从历代的笔记、方志、类书及同类作品中汲取了大量的素材,许多看似平常的文字,实则均有材料上的依傍⑥。因此倒很有可能是冯梦龙在增补《新平妖传》的过程中,借鉴了“袁杨本”田、王部分的某些文字。

二

无论如何,从上表所示的情况看来,特别是再结合冯梦龙与袁无涯等人的交游来考虑,《新平妖传》与“袁杨本”田、王故事中的部分文字存在着一定的因袭关系,这是可以确定的。而从深层次上说,冯梦龙增补《新平妖传》的手法与“袁杨本”改造旧有“插增本”系统田、王故事的方法,也有很多共通之处。

首先是二者都在改编过程中明确了作品的主题与立场。早期白话小说中的“英雄好汉”,多是一些智谋出众、手段高强的人物,至于其行为是否合乎社会道德、有无合法性,则不为叙事者所关注。《喻世明言·宋四公大闹禁魂张》里的赵正搅闹了东京城的治安,可叙述者却津津乐道于他杀人越货的本事。《水浒传》里的时迁也是一个神偷,但其偷盗的对象并不仅限于恶霸土豪,很难说他的一切行为都能符合“替天行道”的梁山准则。《西游记》里的孙悟空官封“弼马温”,不仅屈才而且带有一定的侮辱性,他第一次反出天宫是有道理的。可是他被尊为“齐天大圣”之后,已经受到了礼遇,仅仅因为没有受邀参加蟠桃会而再次造反,其理由并不冠冕堂皇;特别是在这过程中他还欺骗了老实的赤脚大仙,又盗取了太上老君的仙丹,这两位仙家完全是被无辜殃及的。正如林庚所说,孙悟空闹天宫、赵正闹东京,都没有什么“政治上的目的和结果”,而叙述者却以艳羡甚至是赞赏的眼光来描述他们“神偷的伎俩和灵巧善变的手段”⑦。可见,缺乏“思想性”或者说“政治性”不强、立场不明确,可以说是早期白话小说的特征之一。

这一现象同样也表现在“插增本”田、王故事与二十回本的《三遂平妖传》中。最主要的问题是,作为被镇压的一方,“插增本”系统中的田、王和《三遂平妖传》中的王则,都显得不够“坏”。田虎阵营中的主将们与梁山好汉经历相似,这自不必言。王庆的军师李杰甚至还曾传下这样的军令:“第一不许杀人放火,第二不许小喽啰夺人妻女。第三不许胡乱打劫客商。违者依军法治。”⑧这简直是又一伙梁山好汉。《三遂平妖传》中的王则、胡永儿等也都有他们正义的一面,圣姑姑更是没有什么特别昭彰的恶行。到了“袁杨本”与《新平妖传》中,这些内容有的被删去,有的尽管还保存下来,但做了淡化的处理;同时为了突出官军镇压起义的正义性,新的本子增加了对田虎、王庆、王则等人称王之后荒淫无耻生活的描写,特别是逼死烈女、戕害百姓等罪状被强调了出来。

其次是随着主题与立场的明确,“袁杨本”与《新平妖传》在人物塑造方面,开始注意到了性格与形象的一致性问题。马幼垣指出“插增本”系统的王庆故事存在“重要人物欠照料”、“新王庆忘恩的性格”、“人物性格和形象不符”、“情节时间观念大乱”等四大破绽,认为这是因为“插增本”的作者没有认真阅读讲述王庆反叛前经历的几回书,“以致弄出好一堆明显错误和不衔接的地方来”,并由此认定“插增本”的王庆是个“假王庆”⑨。这四大破绽的核心实即“插增本”中存在着人物形象与性格前后不一致的问题;但此类问题其实是早期白话小说的通病,而非“插增本”王庆故事所独有。例如《三遂平妖传》中的胡永儿,原本是一个善良贤慧的女子。她在私走郑州的途中偶遇客商卜吉。卜吉好心用车载她,可她却故意抵赖川资,并用法术诱使卜吉下井,平白使一个诚实的商贩吃上官司,乃至被逼上绝路。这一情节可以说完全不符合胡永儿形象与性格发展的逻辑。这类情节到了袁无涯与冯梦龙等人的手里,尽管囿于旧有的故事格局,无法放开手脚做彻底修改;但袁无涯等人无疑已注意到这方面的问题。因此“袁杨本”中的王庆成了好酒贪花之徒,《新平妖传》中的胡永儿则成了狐妖转世。

其三是在整理、增补旧本的过程中,“袁杨本”与《新平妖传》采取了一些很近似的手法。如通过梦兆和谶语来勾连重要的关目。又如在人物设置方面注意删繁就简,例如《三遂平妖传》中的包拯在为如何捉拿弹僧而无计可施时,有一个道人前来献计。这个道人无名无姓,又来得不明不白;《新平妖传》中便把这个道人去掉,把献计的人改为冉贵。“插增本”里毒死乌利的也是一个无名无姓的“医士”,这么重要的事情交由一个来历不明的医士来完成,确实不合情理;因此“袁杨本”便把无名医士改为梁山神医安道全。《三遂平妖传》中有一位左丞相吕顺在皇帝面前保举了文彦博,吕顺这个人物和包拯有一些类似,并且只在书里出现一次;于是在《新平妖传》中吕顺的事迹就合并到包拯的身上。“插增本”中王庆有两个对头,一个叫庞元,一个叫黄达,这两个人也有许多重合的地方,不论是性格还是事迹都很相似;于是“袁杨本”也把黄达的事迹合并到了庞元的身上。

最后是“袁杨本”与《新平妖传》对于旧作均从主题、文字、人物、情节等各方面做了全面的润色与提升。在所有这些整理工作中,比较明显的是对诗词赞语的增润;而改动幅度最大的则要属对军事活动与战争场面的叙写。“插增本”中的田、王部分,最大的弱项就是征王庆部分的作者几乎不会写战争与打斗的场面。《三遂平妖传》也存在类似的问题。《三遂平妖传》的长处在于对人情世态的细致描摹,而真正涉及“平妖”的内容,也就是镇压贝州起义的部分,只有短短的五回。而其中第十六回《王则领众贝州造反,永儿率兵掳掠州县》的篇幅更比其它各回出奇地少,只有千字左右。回目上的“永儿率兵掳掠郡邑”落实到文中只有“胡永儿领妖兵掳掠郡邑乡村;招降人马,多得钱粮,变得势力大了”⑩这寥寥的几笔,和其他各回中铺叙有致的文字相比,有明显的差距。我个人认为,造成此种差异的一大原因在于大型的军事斗争比较难写,它要求作者通军事、知兵法、晓计谋,而一般的书会先生不一定有这方面的知识储备。袁无涯和冯梦龙是一流的通俗文学家,正是由于他们的加入,才有了“计鸩鄢梨”、“水灌太原城”以及“三败刘彦威”等精彩的斗智与争战情节。

三

这里我想顺带谈一谈研究田、王故事的学者们普遍关注的一个问题,即“简本”、“繁本”究竟孰先孰后的问题。以聂绀弩为代表的一些前辈学者认为“繁本”是由“简本”加工来的,其理论依据是早期白话长篇小说的完成过程“是一个文字技术逐渐精细,故事情节逐渐合理,思想性和艺术性逐渐提高的过程”。从文学创作的一般规律来讲,当然应该是“后出者转精”,《水浒》故事的发展也不能例外,类似《宣和遗事》这样的作品,便可以看成是一种草创时期的文字。但今天我们所能看到的“简本”,经过文字与版本上分析,多数学者更倾向认为它们是晚出的删削本。马幼垣指出:这些“充塞不合逻辑、违背文理、漠视文法句子的本子是写不出来的,而只可能是胡删一顿的产品”,“原存的繁本以容与堂本最为纯正完整,以之和插增本相较,就不难发现,两种插增本据以各自发展的原始简本即使不正是从容与堂本删出来的,那删削所依的本子也必定和容与堂本十分接近”。

针对这两种完全对立的观点,欧阳健还曾提出一种折中的看法,即“简本”与“繁本”之间存在着“相互递嬗”的发展过程。欧阳健把这种递嬗过程概括为:从“有田、王而无辽国”之简本发展为“去田、王而加辽国”之繁本——由“有辽国而无田、王”之繁本删节为“有辽国而无田、王”之简本——出现“插增旧本田、王部分”之简本这三大阶段。不难看出,田、王故事的有无,构成了这一系列递嬗过程的关键节点。不过,应该指出的是,“有田、王而无辽国之简本”与“有辽国而无田、王之简本”,这二者只是欧阳健根据一些序跋的记载所“构拟”出的环节。这两种类型的本子,事实上目前我们都还没有看到过(除“金圣叹本”外,各本《水浒》均有“征辽”情节;而现存“简本”又均为“文简事繁”本,即带有征田、王的情节)。

田、王故事对于探讨“繁简先后”而言,无疑是一个关键而又特殊的问题,应该作为独立的单元来加以考察——因为“繁本”《水浒》中并没这一部分的情节,田、王故事只存在于“简本”的系统中(“袁杨本”是在“繁本”的基础上,缀上了重新改写的田虎、王庆情节,是一种“繁简综合本”)。“插增本”中的田、王故事是否也曾有过“繁本”的基础?或者简单地说,田、王故事到底是“删出来”的,还是“写出来”的呢?

我们平时常说的“简本”,是一个容易造成误解的名词。“简”的成因可以有两种:其一是因为尚处草创,文字未经润色,这种“简”的实质是“拙”;其二是为了缩减篇幅而做过删削,这种“简”的实质是“节”。我个人倾向认为,现存的“简本”《水浒传》,就其主体部分而言,是一种“节缩本”,是从“繁本”删削而来的;但其“插增”的田、王部分,与其谓之曰“简”,则毋宁谓之为“拙”。诚然,“插增本”的田、王故事中诗赞比较少,铺叙描写的文字也不甚出彩;但结合《三遂平妖传》来分析(特别是前文提到的其第十六回),这种“疏能走马”的叙事以及简略拙劣的文字表达,未必就是“删出来”的,也可能是“写出来”的,只是由于原作者不太会写,所以没有写好罢了。

因此,为区别于后来的“袁杨本”,并较明确标示“插增本”田、王故事的历史地位,我们不妨把“插增本”系统的田、王故事称为“拙本”的田、王。“拙本”之于“袁杨本”,大体上相当于《三遂平妖传》之于《新平妖传》。这种“拙本”是作品在成书过程中未获充分发展的较原始形态。“拙本”故事中普遍存在着主题与立场不明晰、人物性格不鲜明甚至前后不一、情节始末交代不完整、细节自相矛盾等问题;这些问题实际上也构成了早期白话小说的共性问题。

应该承认,后出的“袁杨本”在文学性方面较“拙本”有质的提高。比起“插增本”中的田、王情节来,“袁杨本”中的田虎、王庆故事至少可与征辽、征方腊等情节比肩连贯,而不至令人有难以卒读之感。虽然其艺术水平难望前七十回之项背,但毕竟读者认可了田、王故事是《水浒》情节的一部分。“袁杨本”能够有此成绩,主要还是因为有了像袁无涯、冯梦龙这样一批熟悉通俗文学,并有高度文化修养的人参与了整理与再创作的活动。这也标志着在晚明时期,伴随着“奇书文体”的产生,中国古代长篇白话小说的创作已臻于成熟,并形成了一整套的著述规范与艺术手法。而梳理从“插增本”到“袁杨本”的田、王故事,对我们深入了解早期长篇白话小说流传、演变、定型的成书过程也有一定的“标本”意义。

注:

① 对田虎、王庆故事的研究,近二三十年来,以马幼垣氏用力最多。马氏用二十多年的时间,分别在法国国家图书馆(巴黎)、牛津大学图书馆、丹麦皇家图书馆(哥本哈根)、梵蒂冈教廷图书馆、德国斯图加特邦立瓦敦堡图书馆、德国德莱斯顿邦立萨克森图书馆等处,发现了数种以往鲜为人知的简本《水浒传》的残卷(或残叶),马氏将这些“简本”《水浒传》定名为“插增本”。本文所指的“插增本”即沿用了马幼垣的命名。详马幼垣《现存最早的简本〈水浒传〉——插增本的发现及其概况》(《水浒论衡》,生活·读书·新知三联书店2007年版,第51—89页)。

② 详胡适《百二十回本〈忠义水浒传序〉》(《中国章回小说考证》,安徽教育出版社1999年版,第73—107页);罗尔纲《从罗贯中〈三遂平妖传〉看〈水浒传〉著者和原本问题》、《关于用罗贯中〈三遂平妖传〉对勘〈水浒传〉著者和原本的问题》(《〈水浒传〉原本与著者研究》,江苏古籍出版社1992年版,第58—110页);吕乃岩《试说罗贯中续〈水浒〉》(《北京大学学报(哲学社会科学版)》2008年第3期,第66—74页);侯会《〈水浒〉源流新证》(华文出版社2004年版,第210页)。

③ [明]天然痴叟著、墨憨主人评《石点头》,明金阊叶敬池刊本。

④ [明]许自昌《樗斋漫録》卷六,《北京图书馆古籍珍本丛刊》65子部杂家类(影明万历刻本),书目文献出版社1996年版,第304页。

⑤ 傅承洲《冯梦龙与〈忠义水浒全传〉》,《明清小说研究》1992年第1期,第75—88页。按:本文表格中所列的第四个例子,即由傅文首先举出。

⑥ 胡万川《〈平妖传〉研究》一书(华正书局1984年版)的第二篇《〈平妖传〉本事源流考》对《新平妖传》的材料来源有详细的考论,可参看。

⑦ 林庚《西游记漫话》,人民文学出版社1990年版,第15—16页。

⑧ 《水浒志传评林》,《古本小说丛刊》第十二辑,中华书局1991年版(影明万历二十二年双峰堂余象斗刊本),第3册第1047页。

⑨ 马幼垣《真假王庆——兼论〈水浒传〉田虎王庆故事的来历》,《水浒二论》,生活·读书·新知三联书店2007年版,第361—363页。

⑩ 罗贯中著、张荣起整理《三遂平妖传》,北京大学出版社1983年版,第114页。

责任编辑:王思豪

北京大学中国语言文学系、中国古文献研究中心