中国绘画中的超越

许美平 哲学硕士,杭州师范大学美术学院讲师,理论教研室主任。研究方向为中国哲学、中国画论。

《圣经·旧约·创世纪》第十一章中说,大洪水后,诺亚的子孙向东方迁移时,在一片平原上,齐心协力建造通天塔,以“传扬我们的名,免得我们分散在全地上”。这引起了耶和华的不满,说:“他们成为一样的人民,都是一样的言语,如今既作起这事来,以后他们所要作的事,就没有不成就的了。”

为了使自己的无上权威不致受到挑战,耶和华淆乱了当时人们的口音、语言,使彼此语言不通,于是“众人分散在全地上”1。

这一故事揭示了人类普遍具有的一种冲动,即摆脱分散个体以群体的力量来“传扬我们的名”。由此,每一个体形成了对自我的超越。这一超越在此故事中具象化为引起上帝不满的通天塔。这是否也意味着人类的真正超越就是对上帝权威的挑战呢?这里我们可以看出,超越首先是对我们自我当下的摆脱,当时的人们需要从个体单薄力量中摆脱出来,以群体的力量超越出地界的平原。而上帝将人的超越性重新打回原形,也是以淆乱人类语言的方式使其处于分散状态。人类的超越在于其克服了个体的离散独立状态而进入到群体中,人类超越的丧失也在于其不能克服个体的当下性。《圣经》以此探讨了人的矛盾两面:一方面我们都具有摆脱当下以追求“通天”的冲动,另一方面我们又深深地陷入各自语言的陷阱而无法自拔 2。

当然,《圣经》中使人类不能追求通天超越的局限是上帝施加的,最终也注定只有上帝才能解除,故而人类对超越的追求也只能落实在对上帝及上帝之子耶稣的“信”中,指望上帝或耶稣来解除人类超越的禁锢,而人自我是没法通过自己来得救的。这也构成西方希伯来—基督教文明对于人的超越性理解的基本特点。而在中国文明中呈现了与此不同的另一面,无论是儒家还是道家,都强调人是可以通过对自己的克制,从而以修养、修行的方式使每个人在自己身上实现超越的价值。也就是说,西方文明中,人内在的对超越的追求只能通过上帝在“彼岸”实现;而中国文明则认为,超越的“彼岸”就在“此岸”个体的“克己”修炼中。我们下面就以中国绘画来说明中国文明的这样一种超越性。

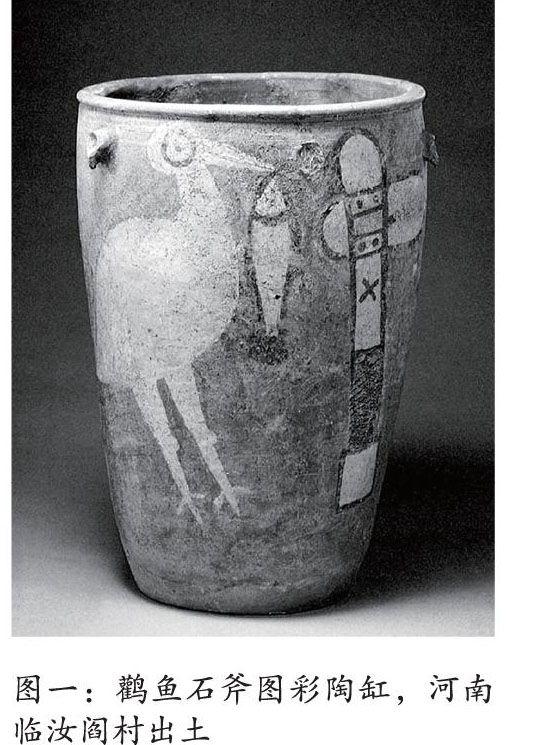

人类最初的超越性大概是体现在巫术活动中,这一点可能东西方都是相同的。人们希望通过一定的仪式或咒语来控制普遍存在的神灵,使之按自己的意志行事,从而实现人自己所不能实现或不能必然实现的愿望。这一点在中国早期绘画中也有体现,我们就以河南临汝阎村出土的《鹳鱼石斧图彩陶缸》(图一)为例来加以说明。陶缸上的《鹳鱼石斧图》作为仰韶文化时期遗物上的彩陶饰图,反映了新石器时代前期先民的观念。图中画面很简单,只有一鹳一鱼一石斧,今人对它的解读虽然会有不同,但无疑大家都认同其中蕴含着古人的巫术心理。鹳和鱼作为人们愿望的承载者,以模拟巫术的作用方式,体现了作为自身代表的鹳对于代表自己对手或猎物的鱼的征服或捕获这样一种当时人们的祈望。因此,人们超越自身能力的愿望借助于巫术的神力而得到满足,巫术也体现了人追求自身之外力量的努力。

对于人而言,面对的最大的局限可能就是人得死亡了,而死后未知世界所引起的恐慌折磨着每一个活着的人。因此巫术一个非常重要的用途就是给人死后作一光明的指引,这一点我们可以清楚地从战国墓葬出土的帛画中了解到。湖南长沙子弹库一号墓出土的陪葬帛画《人物御龙图》(图二)中,腰佩宝剑、手揽缰绳的男子,正在身后仙鹤的伴随下,御龙飞升。本来人死后被埋入幽冥潮湿的地下,但人们怀着对地下幽冥潮湿的恐惧而不甘心如此,《人物御龙图》一类的作品就很好地给人以希望,使人相信在这类作品的伴随下,能够死后飞升。而图中飞升的刻画是符合战国时期人们对于神人的想象的,《庄子·逍遥游》中就有这样的描写:“藐姑射之山,有神人居焉。肌肤若冰雪,淖约若处子,不食五谷,吸风饮露,乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。”出土于湖南长沙陈家大山楚墓的战国帛画《人物龙凤图》具有着同样的意义。人们将超越死亡恐惧的希望就寄托在这样的巫术活动中,巫术活动体现了人类摆脱生死必然性的努力和挣扎。

但是这样对于超越的追求并没有能够体现出中国式超越的特性,真正展现中国式超越的是儒道题材的绘画。

中国人在先秦时期就已经开始对生死采取了达观的态度,转而强调“立德”、“立功”、“立言”的“三不朽”3。对于有这样认识的人而言,人生超越性的追求不在于生命的不朽,而在于如何在有限的人生中实现永恒不朽的价值。因此,永恒不是依赖于外在的长生不老药,而是完全建立在每个人自己生命的努力中的。“三不朽”中至少“立德”是完全可以操之在我而不依恃于外在条件的。儒家特别强调,我们应该建立这种“为己之学”。对于生死,道家的庄子也强调应该“安时而处顺”而不应“悦生而恶死”,人正是在坦然面对生死中而超越自己作为人的局限,从而实现“道通为一”。

儒家在汉代思想中处于主导地位,因此也自然地引导了人们追求不朽的方向。人们普遍把立德、立功作为人生追求的目标。东汉王延寿在《鲁灵光殿赋》中记载:“图画天地,品类群生……上及三后,淫妃乱主。忠臣孝子,烈士贞女。贤愚成败,靡不载叙。恶以诫世,善以示后。”4鲁灵光殿中的画作体现了儒家的价值观,要求个体在克制自我过度欲望中培养符合社会整体秩序的德行,以成就自我的价值。在儒家思想中,每一个个体价值的不朽都体现在历史的永恒评价中,因此每一个修德者内心都存想着“恶以诫世,善以示后”这一诫告。

东汉王充在《论衡·须颂篇》中有这样一条记载:“宣帝之时,图画汉烈士,或不在画上者,子孙耻之。何则?父祖不贤,故不画图也。”我们传统中国人会习惯以家族的绵延、子孙的传承来实现我们存在价值的不朽。但是,根据王充所载,在西汉宣帝之后,如果不能建立起符合社会标准的德、功、言方面的价值来,作为体现自己血缘意义上不朽承续的子孙,也会质疑起我们存在的意义,并会以我们为耻。这形成了巨大的社会约束力,同时也强化了社会整体对不朽价值的追求。

绘画在这一过程中发挥了重要的作用,除了上述的文献记载外,我们也可从传承至今的实物中看到。如山东嘉祥武氏祠中的画像石,大量出现的是历代帝王圣贤、忠勇义士、节妇烈女、孝子善人的故事,当中最为人们所熟悉的就是《荆轲刺秦王》(图三)了。为世人所熟知的顾恺之的《列女仁智图》(图四)取材于西汉刘向的《列女传》第三卷《仁智传》,刘向编撰《列女传》的目的是为了劝诫汉成帝清正宫闱,其中大多故事都是对女德的表彰。据现代学者考证,在远早于顾恺之的东汉,《列女传》就已经被图绘流传了。5而《女史箴图》是属于同样性质的作品。在这些绘画作品中,女子不仅是婚姻意义上的男子的配偶,她们更重要的是作为一个要在家庭、社会角色中确立自我、实现自身价值,使自我得以永恒的顶天立地式的存在。

当然,儒家这种对于立德、立功的强调也会带来异化,从而使人们只追求善的虚名。君不见汉末桓灵时的童谣:“举秀才,不知书。举孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡”?正是这种对虚名以及虚名所伴随的功利的汲汲追求侵蚀了儒家价值超越性的基础,也使得此后的魏晋时期兴起了一股新的超越思潮,即玄学思潮。

由于当时普遍把儒家价值庸俗化、功利化,儒家的礼乐名教成了庸常的礼俗,玄学在老庄思想的影响下,主张在儒家名教之外确立更为根本的价值,即自然。自然无为,故超越了名教的繁琐、庸俗、有为。自然无为也是更合乎人的本性的,而名教如不能从庸常的礼俗中超离出来,不能植根于自然无为的本性,则毫无价值,故玄学中极端者如嵇康会强调“越名教而任自然”。在对名教超脱中玄学家们尽情摇荡其自然性情,彻底地在天地大通中体验无为、逍遥的人生自由。这种生命理想集中体现在这一时期的名士身上,他们或纵情于酒或药,或寄兴于玄谈,或放浪形骸,或忘言于老庄或佛理。正是在这样的生命理想的浇灌下,中国绘画在这一时期取得了突破,从对道德教化的依附中独立出来。当然更不要说,书法在这一时期获得了空前绝后的发展。名士群体中最典型的便是竹林七贤,他们或无视礼教而恣意张扬情性(嵇康、阮籍、阮咸),或纵情于酒而与世相浮沉(阮籍、刘伶),或无视物议而雕琢才性(山涛、王戎),或肆意于《庄子》而与物冥(向秀)。竹林名士开启的超越流俗的风气弥漫于整个六朝时期,构成了那个时期的主流意识形态。因此我们看到在南朝墓葬中多次出土竹林七贤题材的画像砖(图五)。而这一时期强调超越有为政治及世俗功名的思潮还体现在以秦汉之际隐士商山四皓为题材的画像砖中(图六)。传世作品中的顾恺之的《洛神赋图》(图七)也可被理解为这一时期玄学所强调的“情之所钟”6意味的诠释。

虽然儒家在人伦日用的秩序中通过德性修为追求超越性的理想在名教庸俗化和玄学自然无为思潮的双重冲击下风雨飘摇,但魏晋南北朝时期名士所赖以存在的门阀士族根本上还是要依靠儒家的孝悌诗礼来维系。因此,作为名门望族子弟的名士们在强调无为、逍遥的人生自由理想外,还不忘宣扬儒家忠君孝亲等名教价值。顾恺之在画裴楷、谢鲲这样的名士外,还要画《列女仁智图》、《女史箴图》,也正因为此。

如果说在晋室南渡前名士的特性主要体现在放诞的行为和微妙虚无的清谈上,那么南渡后的名士们新拓展了一项寄托玄心的形式,即纵情于山水。而且山水的价值在东晋一开始就来势汹汹,迅速占据当时名士评价体系中的首要位置。如后来名相谢安的伯父谢鲲在西晋时还泯然于一众名士中,且时常被当时权贵所折辱;但一进入东晋他就能以其对山水的热爱为标志而与当时的名士、将军、权臣、外戚庾亮分庭抗礼。《晋书》本传有载:“明帝在东宫见之,甚相亲重。问曰:‘论者以君方庾亮,自谓何如?答曰:‘端委庙堂,使百僚准则,鲲不如亮。一丘一壑,自谓过之。”其中所暗含的自得,正在于其寄兴于山水的自然无为,相对于庾亮在朝堂之上为百官准则这样的有为政治的超越。后来的顾恺之也正以此而将他画在岩石里。

体现山水对于名士重要性的例子还可见于《世说新语·赏誉篇》的一则记载:“孙公兴为庾公参军,共游白石山。卫君长在坐。孙曰:‘此子神情都不关山水而能作文?”当时善于为文的玄言诗大家孙绰居然以卫君长未留心于山水而质疑其写文章的能力,可见当时山水对于这些名士的意义。这是因为对山水的纵情意味着一个人高远、超脱的情怀,而当时为文、作诗都只是这样超迈高远情怀的外化。人们在诗文中是在领会一个超脱的生命,而不是在面对辞藻。

正因为对山水有这样的热爱、品赏,并借山水来陶泳生命,才催生了山水画。我们认为,严格意义上的山水画应该产生于南朝刘宋时期的宗炳,他在其所作《画山水序》中交代了其创作山水画的由来。眷恋山水、盘桓于其间三十余年的宗炳,由于“老、疾俱至”而无法再继续缱绻于山水间,心中不无遗憾。于是转而采取将所游历的山水笔之于画,使自己能在家中就可卧游之。其实此前顾恺之《画云台山记》中已经有对于如何创作山水的刻画,只不过该画的主旨还是在于交代张天师如何度化弟子,属于仙佛画的范畴。不过我们还是能够从中了解到当时山水创作的基本情形。而能够帮我们感受山水创作实际状况的,还有顾恺之《洛神赋图》后世摹本中的山水树石的描绘(图七)。

宗炳在《画山水序》中探讨了当时名士、特别是隐士纵情于山水的根本原因。中国传统士人都追求成圣成贤,圣贤是能够体察、并融入到道中的人。在宗炳看来,道就是天地宇宙的大化流行,要体察到道,就得找到既能体现道的神妙不测变化又可被我们直接所感知的中介,即他所说的“象”。而山水就是最好的中介,因为山水既是有形质的,故而可被我们所感知;又是变化万千的,体现了道的大化流行。而我们游历山川,创作、品赏山水画,就是要用山川万千变化背后的大化流行来洗涤、畅快我们的心灵,丰富、张大我们的生命,使我们的生命超离当下时空的局限,从而“圣贤映于绝代,万趣融其神思”,这就是宗炳所说的“畅神”。

当山水情怀进入到名士的心灵中时,名士的生命特质就发生了变化。在魏晋之际,竹林名士们纵乐于酒药、摇荡其情性,其名士的主要特性还是体现在超离名教的束缚,而生命本身的开发意味却蔽而不彰,故而伴随的只能是放浪形骸,甚至是在以药与酒折腾生命。可以说,这一时期的名士只是在“越名教”,而不知如何“任自然”。晋室南渡后,山水开发了名士生命的性灵,给予其生命以滋养,这才是真正的“任自然”。事实上,只有这样才能真正符合名士们所依归的庄子的思路。庄子在《大宗师》中,强调要从儒家的仁义、礼乐中超离出来,看上去是支持了名士的“越名教”行为。但是庄子进一步还要从人的耳目感官及肢体中超离出来,因此庄子是不会主张耽于感官、放浪形骸的。事实上,庄子无论是从仁义礼乐,还是从耳目肢体中超离,其目的都是为了真正使生命“同于大通”,这才是真正的“任自然”。7而庄子在《养生主》中更为明确的强调,从世俗的善恶评价中超离出来,目的就是为了养生。8因此可以说,只有到了山水境界中,名士的理想才算完成,才算走过从破到立的完整过程,因为山水养生了,使名士们真正超离耳目肢体的放纵了(图八)。

通过上面的叙述,我们可以看出,中国式的超越,无论是儒家还是道家,都是要在此岸的生命中建立起超越当下、超越流俗、超越人类普遍的沉沦的价值来。希望不在彼岸天国,就在我们每个人的当下努力中。

注解:

1、《圣经·旧约·创世纪》11:1-9

2、有意思的是,庄子在《齐物论》中也是以每个个体陷在各自言辩的“是”、“可”、“然”中而不能自拔来说明我们为何不能“道通为一”。

3、《左传·襄公二十四年》:“豹闻之,‘太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓三不朽。”

4、现收于《昭明文选》,本段也节录于俞建华编《中国古代画论类编》(上)第10页。

5、杨新,对《列女仁智图》的新认识,《故宫博物院院刊》2003年02期。

6、《晋书·王衍传》:王衍少子夭亡,十分悲伤。山简劝慰说,孩子不过是“抱中物”,不值如此悲伤。王衍答曰:“圣人忘情,最下不及于情,然则情之所钟,正在我辈。”

7、《庄子·大宗师》:颜回曰:“回益矣。”仲尼曰:“何谓也?”曰:“回忘仁义矣。”曰:“可矣,犹未也。”他日,复见,曰:“回益矣。”曰:“何谓也?”曰:“回忘礼乐矣。”曰:“可矣,犹未也。”他日,复见,曰:“回益矣。”曰:“何谓也?”曰:“回坐忘矣。”仲尼蹴然曰:“何谓坐忘?”颜回曰:“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘。”仲尼曰:“同则旡好也,化则旡常也。而果其贤乎!丘也请从而后也。”

8、《庄子·养生主》:为善无近名,为恶无近刑。缘督以为经,可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年。