农村“代际剥削”的路径与机制

陈 锋

(首都社会建设与社会管理协同创新中心,北京 100124;北京工业大学 人文社会科学学院,北京 100124)

农村“代际剥削”的路径与机制

陈 锋

(首都社会建设与社会管理协同创新中心,北京 100124;北京工业大学 人文社会科学学院,北京 100124)

在城镇化的背景下,第二代农民工通过婚姻市场要价这一“倒逼”的基本路径,从父辈手中索取资源进行结婚、买房,实现小家庭在城镇的立足,并依托父辈的隔代抚养和其他后续资助完成人口和生产的再生产。对于第二代农民工的父辈来说,“续后”的家庭信仰使得他们仍然恪守责任伦理,村庄经济分化所衍生的社会性面子竞争则形塑了村民“虚胖”的生活逻辑,以保证其家庭和子代的延续与生活的体面和尊严,避免沦为社会的底层。

代际剥削;第二代农民工;城镇化;婚姻市场要价

一、问题的提出

家庭代际关系是家庭关系的重要组成部分,代际关系的良性平衡,可以促进家庭资源在家庭不同生命周期的最佳整合,从而建造一个和睦的家庭。同时,代际关系的平衡作为家庭养老的基础,有助于应对我国当前“未富先老”的挑战,进而保证社会的基本稳定。然而,近年来我国一些地区农村代际关系出现较为严重的失衡现象,父辈对子代倾尽全力的付出而养老却成了问题,子代向父辈不断索取,回报却极其有限,这些现象构成了鲜明的反差。因此,当下农村代际关系的变迁及其内在的发生机制引发了学者的关注。

学界自80年代以来就开始对代际关系进行研究,产生了一定的学术积累。在代表性的研究中,最有影响力的当属费孝通在1983年提出的“反馈模式”,进而与西方家庭代际关系的“接力模式”作了区分。费孝通认为:在西方,甲代抚育乙代,乙代抚育丙代,是一代一代接力的模式,简称“接力式”;在中国,是甲代抚育乙代,乙代赡养甲代,乙代抚育丙代,丙代又赡养乙代……即下一代对上一代都要给以反馈的模式,简称“反馈模式”,这种反馈模式体现了代际之间的一种平衡[1]。然而,在经历了改革开放等巨大的社会经济变革之后,中国家庭结构和家庭关系发生了巨大的变迁,中国家庭已经呈现出家庭规模小型化、家庭结构核心化的特征,家庭关系中父子轴的代际关系的重要性开始降低,而夫妻轴的横向关系日益成为家庭的重心,代际关系出现下位运行[2]。

对于这种社会变迁对代际关系的影响,学者的观点并不相同。一种观点认为,伴随工业化、城市化和现代化的进程,中国家庭代际关系并未出现根本性变化,而仅仅是代际成员居住形式等细节方面有缓慢改变。家庭仍然承担着赡养老人、抚养孩子的重任,仍然在社会福利和社会保障领域扮演着重要角色[3]。对于家庭在养老中承担的角色、功能和必要性的期许,多数学者没有太大异议,但更多学者通过实地调查发现当前农村代际关系在实然层面发生了巨大的变化。郭于华通过对河北养老事件的分析表明反馈模式中最为重要的代际之间的公平逻辑和均衡关系已经被打破,传统代际关系的交换包括经济上的和物质上的交换、仪式性的交换、情感性的交换、象征性的交换,发展到当代,交换方式愈来愈趋于狭窄,更多的是一种物质和经济上的交换,而且公平原则也不被人们所遵守[4]。他认为这种规范和关系的变迁主要是作为外部力量的国家权力和国家意识形态对农村社会的全面进入和渗透导致的。阎云翔通过对下岬村的研究表明代际冲突和孝道衰弱成为农村社会中较为普遍的一个现象,其原因在于当前法律无效、舆论沉默、信仰倒塌、经济剥夺和市场无情,原先支撑孝道观念的机制受到了根本性的冲击,孝道观念失去了文化与社会基础[5]。贺雪峰从时间和空间两个维度进行考察,指出农村代际失衡的区域差异,并从代际关系的经济基础角度对这种变迁做了讨论[6-7]。还有学者从微观视角切入,关注到了家庭结构、代际关系与养老困境的关系[8],代际关系的变动与老年人自杀的紧密关系[9],以及地方性规范如何形塑农村青年“啃老”的逻辑[10]。还有学者将当下的代际关系概括为交换性关系[11-12]。

以上关于代际关系的研究对于理解中国农村的代际关系的变动颇有启示。一类学者具有宏观和历史的视野,看到了国家与社会转型对农村代际关系的影响。然而对这种社会转型如何作用于代际关系的机制却缺乏深入的探讨。另一类微观视角切入的研究则过于陷入“地方性的知识”,对宏观的社会背景关注不够。正如王跃生的提醒,当代农村代际关系研究应做到三个结合:将制度变迁、社会转型与家庭代际关系结合起来,将代际关系与家庭功能变动结合起来,将家庭代际关系与家庭结构和分家行为结合起来[13]。此外,既有的研究主要侧重的是年龄在40~50岁与70~80岁之间的代际关系的考察,对于每一个社会阶段和不同年龄段之间的代际关系缺乏分类,其互动机制的也并未获得差异性的揭示。正如有学者发现,不同生命周期和年龄段的婆媳关系存在着明显的差异[14],不同年代之间的婆媳关系也不相同[15]。因此,通过更加精细化的、不同年龄段之间代际关系的研究,有利于将农村代际关系研究推向纵深。

近年来,笔者在福建、安徽、山东、江苏、湖北、辽宁、浙江、广东、河南、江西等十余地的农村进行调查,以及在北京、福州等城市访问了一些农民工,通过半结构式的访谈与参与式观察获得了大量的资料,这些资料构成了本文灵感的来源及分析的基础。调研发现,2000年以后,大量二代农民工进城打工并希望在城镇买房安居,农村的父母也在倾尽全力的为子女在城市里或城镇上买房,且在后续的生活中不断的为子女输送各种资源。然而,子辈并未因此增加对父辈的感激与孝顺,反而将其视为父辈理所当然的责任,并且在父辈没有能力满足其要求的时候,大加责备。这一城镇化背景下的代际剥削与代际失衡的现象与其发生机制尚未引起足够的讨论与关注。本文试图将宏观社会背景与微观社会基础结合起来揭示第二代农民工“代际剥削”*本文用“代际剥削”一词主要是从客观上指称父辈与子代之间在物质上和精神上所呈现出来的失衡现象,父辈对子代倾尽全力的付出,但子代并没有尽相应的义务,从而可以在某种程度上将其定义为子代对父辈的剥削。当然从父辈的主观认知上说,父辈未必会将其视为一种剥削,正是如此,用双引号也是一语双关。的外在因素与内在机制。

二、第二代农民工的“城市梦”

2000年以后,伴随着工业化和现代化的进程,中国农村大量的农民开始进城务工,尤其是第二代农民工开始纷纷进城,这些农民工年龄大致在18~30岁,以“80后”为主。而在1990年左右进程的农民工则称为一代农民工。两代农民工在务工目的、人生价值追求等方面存在着诸多的差异。

第一代农民工在务工之前,一般已经结婚成家,并对农村的生产生活足够的熟悉和了解,有一定的农村生产生活经验,对于乡土生活仍然充满着眷恋。他们外出务工的目标很明确,即是为了赚钱提高家庭收入,最终回到村庄中去,让家庭生活更加富裕。然而,第二代农民工一般都在初中或者高中毕业以后直接外出务工,他们几乎没有农村的生产生活经验。相反,学校的教育、电视媒体的传播让他们充满了对城市的美好想象,他们迫切渴望能够在城市不断开拓生存与发展的空间,实现自己的城市人梦想。第二代农民工进城以后,他们也更加积极的去适应城市的生活,融入现代的城市生活节奏,其务工的目标是希望能够在城市安居乐业。对于他们而言,农村不构成他们的意义世界,他们笼罩在一种强烈的“城市信仰”[16]之中,“回家没意思”是他们普遍的心理状态。

“我想在城市生活,回家就觉得不习惯,城市建设的多漂亮,生活多方便,城市里想玩什么就能玩什么,可以上网,可以溜冰,可以K歌……,在家里无聊得要死,我一年就回家一两次,基本上就是过年回家吧!回来也没事干!”(CL,男,25岁,建筑工人,来自闽东下村,在北京务工)

“城市发展机会多,在农村除了种田还能做什么?而且我们也不会种田啊,我是一定要争取在市里生活,不做农民。我可以自己加把劲,让父母帮点忙,在城市里定居下来,至少要在县城里定居下来。”(ZCL,男,23岁,跟随父亲做油漆生意,来自皖南新村,在合肥务工)

“在家几天就觉得难受,没人陪着玩,要是在城市里至少可以逛街,在家里就是打麻将,很无聊。我自己也会努力赚点钱,但是房价太贵了,我自己估计还是没能力在城里买房,但我希望我的男朋友能有这个能力。”(CZY,女,21岁,服装厂员工,来自苏北王村,在浙江杭州务工)

“我喜欢在城里逛街购物、K歌、上网、去游乐场,这些在农村都没有,当然是城市里的生活好。当然,就是留在城市生活比较难,我的一个月工资2000元,差不多就够自己花。要想留下来,还是得靠我未来的对象吧!(KM,女,24岁,超市收银员,来自鄂东北杨村,在浙江温州务工)

在调研中,第二代农民工明确表达了对城市生活的向往与憧憬,以及未来在城市定居、发展的想法。正如有学者已经指出,第二代农民工与第一代农民工在参照群体、社会认同、进城目的、生活态度、角色形象、命运价值观等方面都有显著的差异,其心态从生存理性向发展理性更替[17]。不过,第二代农民工实现在城市里定居的方式与手段,存在一定的性别差异。对于男性来说,他们期待家庭帮助和个人努力共同完成这一夙愿。而对于女性来说,尽管她们也会闪过通过个人努力来实现梦想的念头,但多数女孩仍然主要将希望寄托在未来的结婚对象之上,期待通过婚姻流动来实现自己的城市化移民。

然而,从当前第二代农民工务工的职业和务工收入来看,能够通过自己努力来实现在城市安居乐业的可能性很小,所占比例极低。目前,第二代农民工在城市务工主要分布在三个领域,一是在建筑行业,二是在工厂,三是在服务业。建筑行业的工资收入相对较高,月收入大约在2000元至5000元之间,其工资水平普遍比工厂和服务业要高,但由于建筑行业工作的脏、累、苦,一些高空作业甚至存在一定的危险,愿意从事这一行业的年轻人已经越来越少。而一般在工厂和服务行业的月工资就是在1500元到2500元之间。无论如何,这样的收入想要在城市里成家、买房、生活显然不可能,只有极少数通过个人努力获得晋升者可能实现这一梦想。现实的残酷使得第二代农民工在“扎根”与“归根”之间挣扎[18],但并没有让他们放弃城市而最终选择回到农村生活。如此,这一负担最终便落在了父辈身上。但是,如果仅仅是第二代农民工的城市梦,对于一个农村家庭来说,必须立足于自身的现实,不可能无条件的去追逐超越自身能力的梦想。因此,城市梦只是第二代农民工可能形成“代际剥削”的外在动因,如何将这一动因变成现实则是需要一套相应的转换机制。

三、婚姻市场要价——农村家庭财富代际转移的基本路径

子辈们要想实现在城市的安居乐业,只能依靠父辈们倾尽全力的进行财富的代际转移。在调查中发现,这种代际财富转移所形成的代际剥削主要是在婚姻要价基础上所形成的刚性购房要求、隔代抚养及其他资助,以便完成第二代农民工人口与生产的再生产。

(一)婚姻要价——子辈对父辈的刚性要求

结婚对于每个人来说都是极其重要的生命历程,子辈结婚对于父辈来说则是重大的人生任务。然而,中国许多农村近年来日益呈现娶妻难的问题,农村光棍日益增多[19]。农村娶妻难与光棍形成的直接原因较为复杂多样,但是,最为重要的原因则是城乡人口流动导致婚姻资源的不对称性流动以及出生人口性别比长时期严重失调所形成双重挤压效应[20],这在客观上使得农村女性具有较强的“婚姻市场要价”[21]能力。正是在娶媳妇难和光棍日益增多的背景之下,尽管全国各地农村的婚姻规则及其变迁程度不尽相同,婚姻市场要价日益提高却是一个普遍的趋势。在婚姻市场要价中,彩礼钱是基本的构成部分,可以从以下几个调研地的彩礼变迁来看婚姻市场要价的变化。

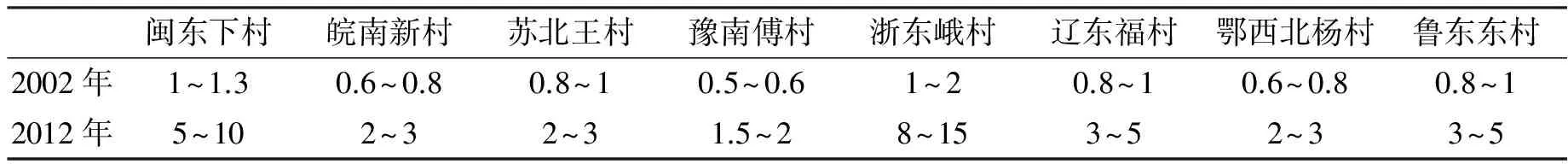

表1 各地农村彩礼钱变迁情况表*传统上,一个地区的彩礼是相对固定的,其变化幅度很小,然而近年来农村地区的彩礼受女方在婚姻市场中的要价能力影响较大,故而在一个大致的区间中出现较大幅度的差距。 单位:万元

从表1中可以看到,各个地区农村的彩礼在这十年左右,在数额扩大了大约4-8倍。然而,彩礼钱仅是婚姻市场要价中的一部分,与之对应的还有金银首饰(钱)、私房钱。从调查情况来看,对于一般家庭来说,金银首饰大致也要在2万左右,而私房钱在许多地区则是要求与彩礼钱一比一匹配,这些东西累计下来动辄上十万,成为农村家庭的沉重负担。

当然,在婚姻交换中,彩礼并非被女方家庭所占有,而是以嫁妆的形式进行回赠,按道理说,基本处于平衡的状态,一些地区还出现了嫁妆超过彩礼的现象。然而,这并不意味着父辈所承担的婚姻成本会减弱,因为嫁妆是妇女的独立财产,至多在结婚后扩展为年轻夫妻的共有财产,并不成为大家庭的共有财产,这就导致父辈们支付的彩礼转移成为了下一代年轻夫妇的财富。调查普遍发现,父母在子女结婚中的支付几乎是一种单向度的支出,甚至因为子女结婚借贷形成的债务都需要其承担,年轻夫妇即使手头较为宽裕也不愿意偿还*笔者在豫南、鄂西北、皖南、苏北等地的调查中,都发现这样的情况。豫南傅村的LS无奈的告诉我们,“为儿子结婚和买房,借了十几万,现在债务全是我们背着,一年还一些,他们自己的工资自己花,一点都不管。”。闫云翔在下岬村的调查也显示,当下年轻夫妇甚至出现共谋抬高彩礼要价,为建立独立小家庭积累资本,彩礼不再是两个家庭之间礼节性的礼物交换或者支付手段,而是成为了财富代际转移的新途径[5]。因此,婚姻要价成为了当下农村家庭财富代际转移的基本手段。

(二)城镇购房——婚姻市场要价的隐性条件

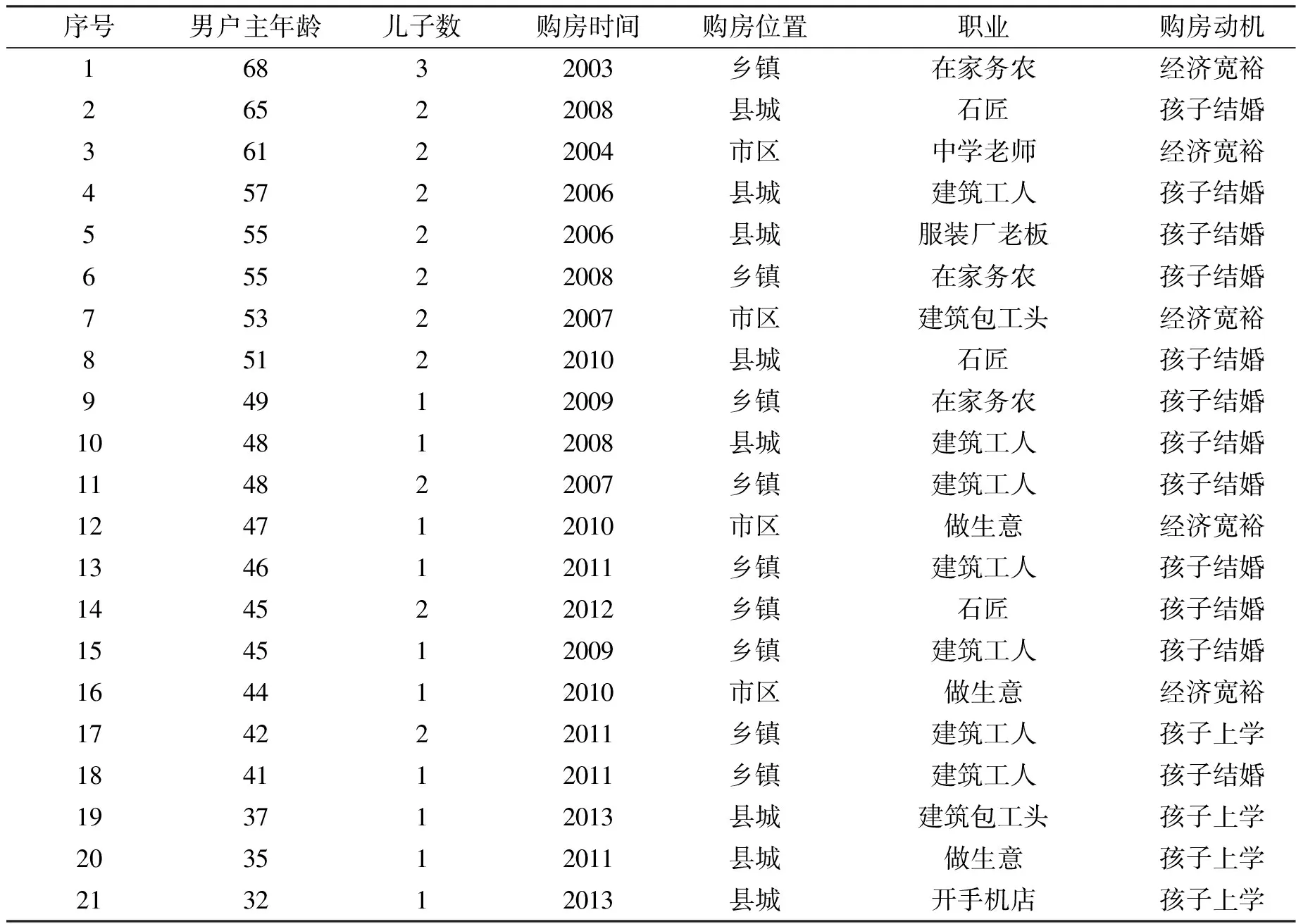

在城镇购房,对于富裕家庭来说是改善生活条件的正常需求。但是,对于当下普通农村的大多数家庭来说,在城镇购房通常已经超过了他们的经济承受能力。然而,在城镇购房,已经成为当下农村的一种普遍趋势。笔者在闽东下村、皖南新村,鲁东东村、浙东峨村调查发现,父母为子女在城镇买房已经是一个普遍的现象,而豫南、苏北、辽东、鄂西北等地的农村也正朝这个趋势发展。以闽东下村的一个村民组为例,下村1组共28户村民,目前在城镇上购房的户数已达21户,占到75%(见表2)。

表2 闽东下村1组村民在城镇购房基本情况表

从表2可以看出,闽东下村1组21户家庭中选在市区买房的有4户,主要是条件比较宽裕的家庭,基于改善生活的需求。而其他大多数农村家庭选择的是在县城(8户)和乡镇买房(9户)。这些农户购房的主要动机就是为了子女结婚所用,占据购房总户数的61.9%。只有4个家庭,由于其小孩尚处于中小学的年龄,其购房目的是改善孩子的教育。

父辈们之所以为子女结婚而购房,也是婚姻市场要价推动的一个结果。在婚姻市场要价中,除了彩礼钱、首饰钱和私房钱等出现急速增长以外,在城镇里买房成为了女方要价的另一隐性条件,甚至成为婚姻选择的前提性条件。因此,在城里买房成了第二代农民工不得不做的一个选择,否则就可能遭遇婚姻选择的困境。也就是说,第二代农民工要在城里买房,既是自身追逐“城市梦”的主观目标,也是婚姻市场倒逼的一个客观结果。

“没有房子,谁愿意跟你,除非你能说会道能把一些外地的女孩骗到手,不然,你看,哪家人在家娶媳妇的不要求在城里有房?而且你看那几对通过谈恋爱被骗回来的夫妻,现在都离婚了几对了?”(CM,男,23岁,建筑工人,来自闽东下村,在福建福州务工)

“城镇里没有房子,一般情况下不考虑吧,我能同意,我爸妈也不会同意。我们姐妹几个基本上都是这么看的,不然以后谁还愿意在农村一直呆着?(CZY,女,21岁,服装厂员工,来自苏北王村,在浙江杭州务工)

“我们这里孩子结婚基本上要在县城以上买房,最次也要在镇上买房,农村有房是肯定不行的,你看我们家房子这么新,但是人家姑娘还是不愿意的,一定要在县城买个房子,不然就得直接把房子首付作为押金。大家都在比,我们也得想尽办法给他们在城里买个房,哪怕付个首付,不然就把孩子的婚事给耽误了。”(WXM,女,47岁,在家务农,皖南新村)

正如访谈对象CM所言,闽东下村未能结婚的年轻人,因为家庭贫困而无法在城镇买房,使其在本地婚姻中无法找到配偶,从而选择成本较低的“跨省婚姻”[22]。但是,截止2013年,这5对跨省婚姻中已经有3对离婚,离婚原因皆是因为女方最终还是无法接受男方家庭的经济贫困,她们不愿意在农村生活。当下农村,女性或者女方父母将在城镇购房作为谈婚论嫁的基本要件,已经成为普遍的社会现象。对于父母来说,负责房子的首付也成为了子女及其对象的基本期待。没有现房的家庭,则是必须把房子首付以现金的形式支付给女方作为押金。因此,在城镇购房——作为当下婚姻市场要价的一个隐性条件,大大加剧了第二代农民工对父母的代际剥削。

以婚姻市场要价为基础的彩礼、购房并没有终结父辈对子辈的责任。在调研中发现,虽然许多地方农村出现结婚即分家的情况,在城镇购房之后父母就与儿子儿媳妇分开居住。但是,由于二代农民工购买的房子主要在县城范围内,县城的就业容量十分有限,这就导致县城内买房的年轻夫妇,仍然面临跨出县城外出打工的局面。事实上,仅仅依靠年轻夫妇在县城就业,举家生活也会十分艰难。他们的生活基本需求如粮食、蔬菜等等,多数情况下仍然由在农村的父母不定期的提供,才保障了他们在城市里相对体面的生活。对于继续跨出县城外出打工的年轻夫妇来说,引申出来的另一个问题就是:其年幼的子女一般仍然需要老人进行抚养。虽然老人口中也常念叨一代只管一代,但在行动中却是仍然自觉的担当起了隔代抚养的任务。然而,子辈并没有因为老人在家看护孩子,而对父母更加的孝顺。年轻的夫妇一般情况下会给足孩子的学费开支,但是对于孩子的日常生活费用,往往很少支付。最让父辈揪心的是,对于隔代孙辈,在照顾上往往要更加细心,一旦出现任何问题,便会招致儿子媳妇的责备*在豫南调研时,许多婆婆都道出这样的苦衷。。与之相对的是,第二代农民工的父辈们尽管付出了很多,却没有抱着太强的“养儿防老”的期望,而是仍在不断努力,争取为自己留下一点养老钱,不给子女增添额外的麻烦。有学者将这种亲代尽一切努力辅助子代向城市移民的模式称为“辅助模式”:在农村隔代抚养完成人口再生产,在城市劳动积累财富,两者结合共同完成城市化的目标[23]。

四、农村“代际剥削”的内在发生机制

从客观上说,第二代农民工与其父辈之间的代际关系,无论是物质交换上,还是精神交换上都存在着严重的失衡状态,因此被称为“代际剥削”。但从主观上来说,对于代际关系发生的变迁,尤其对于父辈在家庭中的权力与地位的衰弱,父辈们虽然感觉不太适应,但是仍然没有因此而减少或停止对子代的付出。他们中的大多数人仍然任劳任怨,不求回报,也很少人会意识到这是一种代际间的“剥削”。那么,什么样的力量让父辈们如此坚忍呢?换句话说,什么样的内在机制促使父辈们自觉自愿承受“代际剥削”呢?

(一)“续后”的家庭信仰与责任伦理本位

农村中的父辈之所以倾尽全力的辅助子女实现他们的城市梦,尤其是尽可能的满足婚姻市场中女方合理或不合理的“要价”,来完成儿子的婚姻大事,并且对隔代孙辈疼爱有加,这与中国农民价值意义中的家庭“续后”信仰有着密切的关系。正如韦伯所言:“一个具体行动的正确因果诠释意味着行动的外在过程及动机可以被如实地把握,并同时达到对其关联的有意义的理解……缺乏意义的妥当性,它就仍然是个不可理解的统计几率而己”,“只有当我们以观察者的身份理解行动者的动机,我们所研究的现象才是具有意义的社会学事实”[24]。

一般人认为中国农民多是秉承着实用主义、功能主义的生活法则,他们缺少信仰。这一观点事实上带有强烈的理性主义的色彩,也无法解释农民身上所出现的种种所谓非理性的行为,包括代际之间这种不平衡的付出。事实上,中国农民不是没有信仰,只是少有西方意义上的宗教信仰,但却具有超越个体的价值信仰——家庭的“续后”。许烺光先生曾经描绘了一幅中国农民活在“祖荫下”的生活图景,农民对“祖先”的敬畏以及强烈的“续香火”的观念[25]。正所谓“不孝有三,无后为大”。求偶、结婚、抚育这一套活动体系所构成的“生育制度”的基础正是超越个人的种族与家族的绵续[26]。也就是说,传宗接代构成了中国农民的宗教信仰。传宗接代意味着在祖先、我与子孙之间形成一个绵延的连续体,对于农民来说是一种有限生命于无限意义的本体性价值,构成中国农民安身立命的基础。中国农民正是围绕着传宗接代这一“续后”的信仰,安排着他们家庭的生产生活。“一旦传宗接代不存在问题,农民就会有更大的追求和更大的事业心,比如追求财富、荣誉等。而一旦断子绝孙,人生就不再有希望,也不再值得期待,今朝有酒今朝醉,现世的享乐就变得重要。”[27]

当然,随着中国社会的变迁,现代性的因素不断冲击,农民的思想观念也发生了一些变迁,比如,调查发现,除了在华南宗族性地区,农民对于祖先仍然敬畏有加,生育男孩的冲动依然强烈。其他大多数地区的祖先崇拜现象已经淡化,生育男孩的偏好也存在着一定的区域差异[28]。但是,子女成家并且完成生育仍然构成中国农民最为重要的人生任务。换句话说,或许“传宗”的观念在一些地区逐步弱化,但是“接代”的观念在绝大多数地区并没有改变。他们的人生意义仍然主要寄托在子代身上*在访谈农民时,他们普遍认为,孩子幸福就是他们的幸福,只要孩子幸福,他们累点苦点都无所谓。。

在调查中普遍发现,第二代农民工的结婚、买房以及抚育孙辈带给父辈们的沉重经济负担,也让他们感受到身心上的疲惫。但是,如若他们的孩子因为经济贫困而不能顺利结婚生子,将会带给他们更为沉重的精神负担。后者不仅让这些父辈们在村落社区中觉得面子无光,更是近乎终结了他们的生命意义。这样的例子,在调查中发现很多,例如,鲁东东村的WXY就是因为家庭条件不好,其儿子已经32岁仍然未能结婚,使其平日里很少参与村落社区内的人际交往,更多时候一个人闷在家里,其丈夫也一个人在家喝闷酒*在访谈WXY时,她告诉我们“干活不累,我连下雨天都很少出去,你天天到处串门,人家会觉得你偷懒,家里穷,儿子都这么大了还没结婚生子,我们再不努力干活赚钱,以后的日子咋过下去。” WXY在说这些话的时候,深深的叹了一口气。。我们深刻感受到在他们身上所背负的精神负担、对儿子的愧疚以及对未来生活的迷茫。

正是如此,基于“续后”的家庭信仰,第二代农民工的父辈们仍然恪守着“伦理本位”[29]。这种伦理本位是一种责任伦理的本位,主要基于义务的观念,而不是基于权利的观念。责任伦理本位的代际关系,使得父辈并非主要基于一种“付出-回报”相对均衡的工具理性主义,而是基于情谊的义务关系。在这种义务付出的过程中虽然艰辛,但他们获得了自己的人生意义和价值追求。这也就可以解释农民何以花费毕生精力为儿子买房、结婚、抚育孙辈,也能理解他们何以不将这种不平衡的代际关系视为“剥削”。

(二)经济分化与社会性的“面子”竞争

在上文中,从行动的价值意义上对中国农村的“代际剥削”的内在发生机制进行了解释,阐释了“续后”的家庭信仰所形成的责任伦理成为“代际剥削”的支撑动力。然而,行动的发生既来自于意义的引导,也受制于结构的形塑。事实上,在论文的二、三节中,已经呈现出了城镇化进程中第二代农民工实现城市梦的艰难,以及由于婚姻市场结构的失衡导致女性婚姻要价能力的提高,这些外在结构性的力量使得第二代农民工“倒逼”父母辅助其在城里建立家庭并实现他们的人生梦想。除此之外,村庄的内在结构性力量则是更为直接的作用于农民的行为选择,尤其是当下农村发生的经济社会分化对于父辈与子代的行为选择产生了重要的影响。

随着经济社会的发展,尤其市场经济的深入,当下的乡村社会正在发生急剧的转型和分化。早在90年代,陆学艺就曾指出,“目前中国的农民实际上已经分化成若干利益不同、愿望不同的阶层,而且正在进一步分化之中”[30]。这个判断依然适用于当下的农村,需要变更的就是,当前的农民分化正日益加剧。这种日益加剧的经济分化衍生出了激烈的“面子竞争”*值得注意的是,面子竞争与村庄经济分化的结构有关,也与村庄社会关联的程度有关,本文主要阐述经济分化这一对于所有地区有普遍性影响的因素。。

当下的中国农村依据经济收入状况,正在分化为若干阶层,比如,在浙东峨村的调研,可以将村庄分为精英阶层、中间阶层、普通阶层和贫困阶层。在阶层分化中,精英阶层或者中间阶层的一些消费理念和消费具有“风向标”的作用,并逐渐抬高了普通阶层和贫困阶层在诸如彩礼、购房、人情消费等诸多方面的门槛,激发了村民之间相互攀比的心理,从而引发了一场基于物质基础的“夸富”竞争。在一个相对熟悉的乡村社会中,村民无不期待从日常的面子竞争中获取声誉,并在这种不断找寻近期目标的过程中继续着生活。毕竟,农民在追求具有“续后”的本体性价值之外,也追求“面子竞争”的社会性价值。况且,在经济分化的社会中,本体性的价值往往也要依托社会性价值的实现才能更好的实现。正是如此,大家才要争相的在城镇买房,既是基于为儿子更好的娶到“媳妇”并满足女方婚姻市场要价的考虑,也是父辈自身社会价值的重要体现。然而这种弥漫于村庄内部的社会性竞争,也使得个体及家庭深怕落后于村庄的平均水平而被甩出结构之外[31]。

相比于父辈为家庭而进行社会性面子竞争而言,经济分化对于子代的影响主要体现在更加注重个体消费上的竞争,他们更加非理性的追求自身的“面子”与“尊严”。他们在吃穿住行方面特别讲究,通常“打肿脸充胖子”。而当收入较低的年轻夫妇有着相对较高的消费欲望,这就导致他们有限的收入不仅难以储蓄,而且遭遇“入不敷出”的困境。他们的生活逻辑被物质主义的文化所裹挟。这样一来,他们结婚、购房、抚育下一代的负担也就进一步转嫁给了父辈,对于父辈只能是更多的索取,以保证他们得以立足并继续进行面子竞争的可能。如此以来,代际之间的平衡也就被子代无休止的“索取”中打破,父辈则只能单向度的“输送”来辅助子代,而无法获得相应的回馈。

换言之,经济分化所衍生的社会性面子竞争,使得第二代农民工与他们的父辈均无法置身事外,这一结构性的力量导致农民的各项生活成本大大提高,且超越了他们自身的经济承受能力,并最终将这一负担转嫁给了正处于中年的父辈。不仅如此,经济分化所形成的社会性“面子竞争”,使得这些处于中年期的父辈为了下一代,甚至舍弃了对于他们上一代的反哺与义务,从而进一步引发了他们对其亲代的“代际剥削”。由此,阶层分化成为当下中国农村七八十岁的农村老人陷入生活困境重要原因,甚至引发农村老年人自杀的严重后果[32]。

五、结论与讨论

对于农村的代际关系研究,许多学者缺乏分类的视野,一般主要关注年龄在40~50岁子代与70~80岁父辈之间的关系,而对于城镇化进程中的第二代农民工(20~30岁)与其父辈(40~50岁)之间的关系还少有研究。本文结合宏观社会背景与微观社会基础,考察与分析了后一类型代际关系中所形成的“代际剥削”的基本路径及其发生机制。

第二代农民工有着强烈追寻“城市梦”的冲动,然而,依靠他们自身的能力却又难以实现在城镇的安居乐业。因此,年轻夫妇主要通过婚姻市场要价这一“倒逼”的基本路径,从父辈手中索取资源来买房、结婚以实现小家庭在城镇的立足,并依托父辈的隔代抚养及其他各种资源的辅助来完成人口和生产的再生产。对于父辈来说,之所以能够接受子代不断的“代际剥削”主要在于两方面的原因:一方面,“续后”的家庭信仰使得他们仍然恪守着强大的责任伦理,甘愿为子代付出,保证其完成结婚、生育的任务;另一方面,村庄经济分化衍生出激烈的社会性面子竞争形塑着村民“虚胖”的生活逻辑,父辈们必须倾力保证其家庭和子代避免沦为社会的底层而失去在婚姻市场中的竞争资格。因此,当下的父辈虽然感觉辛苦和劳累,但是依然充满奔头,子孙后代更好的生活仍然构成他们人生价值的强大依托。一旦父辈们放弃了为子代付出,恰恰可能说明他们已被甩出社会结构之外,人生信仰已经崩塌,从而失去了向上流动的动力与能力。

事实上,在城镇化这样的结构性背景下,第二代农民工实现“城市梦”的进程所带来的经济负担与精神阵痛,只要没有其他的制度性保障作为支撑,其最终结果必然是转嫁给他们的父辈,从而导致处于“上有老,下有小”的中年父辈们面临沉重的生活压力。那么,在家庭资源有限的情况下,中年父辈们又将一部分经济负担和怨气转移到了他们的亲代,由此形成并强化代际之间的逆向“剥削”。受此影响,处于最为弱势的老年人也就遭遇物质提供与精神照料双重不足的困境。因此,对于第二代农民工与其父辈之间的代际关系的考察,成为理解当下中年人与老年人之间代际关系失衡的一个重要视角。同时,这也提醒我们,脱离对城乡一体化过程中的结构性障碍的理解,脱离国家对于农民更加完善的社会保障制度的支撑,仅仅通过呼吁“孝文化”的重建,很难实现农村代际“剥削”关系的有效改善。

[1]费孝通.家庭结构变动中的老年赡养问题[J].北京大学学报(社科版),1983,(3):8-15.

[2]范成杰.代际关系的下位运行及其对农村家庭养老影响[J].华中农业大学学报(社会科学版),2013,(1):90-95.

[3]边馥琴,约翰·罗根.中美家庭代际关系比较研究[J].社会学研究,2001,(2):85-95.

[4]郭于华.代际关系中的公平逻辑及其变迁——对河北农村养老事件的分析[J].中国学术,2001,(4):221-254.

[5]阎云翔.私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系[M].上海:上海书店出版社,2009:181-207,174-175.

[6]贺雪峰.农村代际关系的变动及其影响[J].江海学刊,2008,(4):108-113.

[7]贺雪峰.农村代际关系论:兼论代际关系的价值基础[J].社会科学研究,2009,(5):84-92.

[8]孙新华.交换型代际关系:农村家际代际关系的新动向[J].民俗研究,2013,(1):134-142.

[9]王海娟.论交换型养老的特征、逻辑及其影响[J].南方人口,2013,(5):53-60.

[10]朱静辉.家庭结构、代际关系与老年人赡养——以安徽薛村为个案的考察[J].西北人口,2010,(3):51-57.

[11]陈柏峰.代际关系变动与老年人自杀——对湖北京山农村的实证研究[J].社会学研究,2009,(4):157-176.

[12]耿 羽.农村“啃老”现象及其内在逻辑——基于河南Y村的考察[J].中国青年研究,2010(12):81-85.

[13]王跃生.农村家庭代际关系理论和经验分析———以北方农村为基础[J].社会科学研究,2010,(4):116-123.

[14]王德福.角色预期、人生任务与生命周期:理解农村婆媳关系的框架[J].中华女子学院学报,2011,(1):68-73.

[15]陈 讯.候权与赠权:妇女在家庭中的地位是如何转变的——基于鄂中T镇婆媳关系演变历程的分析[J].妇女研究论丛,2012,(3):22-27.

[16]张玉林.当今中国的城市信仰与乡村治理[J].社会科学,2013,(10):71-75.

[17]刘成斌.生存理性及其更替——两代农民工进程心态的转变[J].福建论坛(人文社会科学版),2007,(7):132-135.

[18]何绍辉.在“扎根”与“归根”之间:新生代农民工社会适应问题研究[J].青年研究,2008,(11):9-14.

[19]邢成举.男性光棍构成差异的地域性解释——基于凤城和新县两个村庄的比较分析[J].青年研究,2011,(1):72-77.

[20]刘燕舞.农村光棍的类型研究——一种人口社会学的分析[J].中国农业大学学报(人文社会科学版),2011,(3):160-169.

[21]桂 华,余 练.婚姻市场要价:理解农村婚姻交换现象的一个框架[J].青年研究,2010,(3):24-36.

[22]陈 锋.“闪婚”与“跨省婚姻”:打工青年婚恋选择的比较研究[J].西北人口,2012,(4):52-57.

[23]汪永涛.城市化进程中农村代际关系的变迁[J].南方人口,2013,(1):73-80.

[24]马克斯·韦伯.社会学的基本概念[M].康 乐,简惠美,译.桂林:广西师大出版社,2005:15-16.

[25]许烺光.祖荫下:中国乡村的亲属,人格与社会流动[M].台北:台北南天书局,2001:65.

[26]费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2007:422.

[27]贺雪峰.乡村社会的关键词[M].济南:山东人民出版社,2007:117.

[28]龚为纲.男孩偏好的区域差异与中国农村生育转变[J].中国人口科学,2013,(1):66-76.

[29]梁漱溟.中国文化要义[M].上海:上海人民出版社,2005:70-84.

[30]陆学艺.当代中国农村和当代中国农民[M].北京:知识出版社,1991:41.

[31]袁 松.消费文化,面子竞争与农村的孝道衰落—以打工经济中的顾村为例[J].西北人口,2009,(4):38-42.

[32]杨 华,范芳旭.自杀秩序与湖北农村老年人自杀[J].开放时代,2009,(5):104-125.

TheRouteandMechanismofRural“Inter-generationalExploitation”

CHEN Feng

CollaborativeInnovationCenterofBeijingSociety-Building&SocialGovernance,Beijing100124;CollegeofHumanitiesandSocialSciences,BeijingUniversityofTechnology,Beijing100124,China)

In the background of urbanization,the second generation of migrant workers primarily through charging on marriage market and by the basic route of “pressing”,demand resources from their fathers to get marry,to buy house,to get a foothold in the city,and relying on their parents to raise children.For the parents of second-generation migrant workers,they still abide by ethics responsibility because of the “continuing the family line” beliefs.Also,village economic differentiation derived from social face competition shaped the villagers’ “puffiness” logic of life.The parents try to ensure the decent and dignified continuation of their families and offspring,and avoid becoming the bottom of society.

inter-generational exploitation;the second generation of migrant workers;urbanization;charging on marriage market

2013-12-24

北京工业大学人文社会科学基金重点项目(X5014021201301)

陈 锋(1985—),男,福建永泰人,首都社会建设与社会管理协同创新中心研究人员,北京工业大学人文社会科学学院讲师,主要研究方向为农村社会学与政治社会学。E-mail:chenfeng-0110@163.com

D422.7

A

1672-0202(2014)02-0049-10