基于内容分析法的肠易激综合征针灸取穴特点研究

李世安 阳期望 张新斐 欧阳群

(广东三九脑科医院康复训练中心,广东 广州 510510)

基于内容分析法的肠易激综合征针灸取穴特点研究

李世安 阳期望 张新斐 欧阳群

(广东三九脑科医院康复训练中心,广东 广州 510510)

结肠疾病,功能性;选穴;针灸疗法

肠易激综合征(irritablebowelsyndrome,IBS)是一组以腹痛或腹部不适伴排便习惯改变为特征的临床综合征,缺乏可解释症状的形态学改变和生化异常,目前认为属于胃肠功能紊乱性疾病[1]。无论是在西方国家或是中国,IBS发病率都相当高,根据流行病学调查,西方国家IBS患病率为5%~24%,大洋洲国家约11%~17%,非洲国家10%左右,亚洲国家5%~10%[2-6]。目前报道显示针灸治疗IBS在临床方面积累了比较丰富的经验,取得了较满意的疗效,且毒副作用少,复发率低,患者易于接受。因此,针灸治疗IBS具有一定的优势和发展潜力。我们对1995—2012年在期刊发表的针灸治疗IBS的临床报道进行统计,分析其取穴特点,旨在总结针灸治疗IBS的理论及临床实践经验。

1 资料与方法

1.1 文献纳入标准 ①国内期刊中发表“针灸治疗IBS”的临床报道;②文章中明确标明为“IBS”;③明确记载治疗例数、治疗手法、穴位处方、疗效结果。

1.2 文献排除标准 ①非针灸疗法的文献;②无对照试验;③动物实验性、经验总结性和综述性文章;④重复发表文献;⑤非中英文文献。

1.3 文献获取方法 计算机检索:中国生物医学文献数据库(CBM,1978—2012),中国知网(CNKI,1979—2012),维普(VIP,1989—2012),万方数据库(1998—2012)。检索词为“肠易激综合征”及“针灸、针刺、针刺疗法、电针”。手工检索:所有中文针灸期刊、中医药核心期刊及已纳入文献的参考文献。检索日期均截至2012-03-01。

1.4 统计学方法 应用SPSS 11.0统计软件建立数据库,对内容分析工具所得内容进行统计,完成数据的核对、完善。数据分析的目标为频度、结构比例、相关性等,主要采用描述性分析,必要时选用相关分析的单变量与双变量分析方法。

2 结 果

2.1 文献检索基本情况 检索文献发表的时间为1995—2012年,共检索出针灸治疗IBS的临床对照文献202篇,通过筛选,排除不符合纳入标准的147篇文献,包括重复检出的文献:60篇;综述、评论、探讨类文献:29篇;动物实验类文献:13篇;重复发表的文献:9篇;无对照试验文献:36篇。纳入文献55篇。结果显示,发表文献的数量呈逐年增加的趋势。

2.2 治疗特点分析

2.2.1 针灸治疗IBS的临床试验干预模式情况 见表1。

表1 针灸治疗IBS的临床试验干预模式情况

由表1可见,针灸与针灸比较有6篇,针灸与非针灸比较有24篇,针灸+非针灸与针灸比较有2篇;针灸+非针灸与非针灸比较有16篇;针灸+非针灸与针灸(或非针灸)比较有7篇。

2.2.2 治疗方法 治疗组治疗方法大致可分为综合疗法和单一疗法,综合疗法多是2种或2种以上单一疗法的配合使用。将主要治疗方法的分类进行细化,分为温针灸、单纯针刺、灸疗、穴位注射、电针、耳压、眼针、埋线等;统计出单种疗法使用所占百分比。结果显示,比较常用的治疗方法是温针灸(37.02%)、单纯针刺(36.36%)、灸疗(9.45%),3种单种疗法占82.83%。

2.3 主要穴位选取特点 数据统计得到用穴总频次为278次。其中,临床中使用最广的是四肢部穴位,如足三里、上巨虚、三阴交、太冲、内关等穴,共选用141频次,占总穴位频次的50.72%。多取募穴,如天枢、中脘、关元等穴,共选用83频次,占用穴总频次的29.86%。多选背俞穴,如大肠俞、脾俞、肝俞等穴,共选用23频次,占用穴总频次的8.27%。

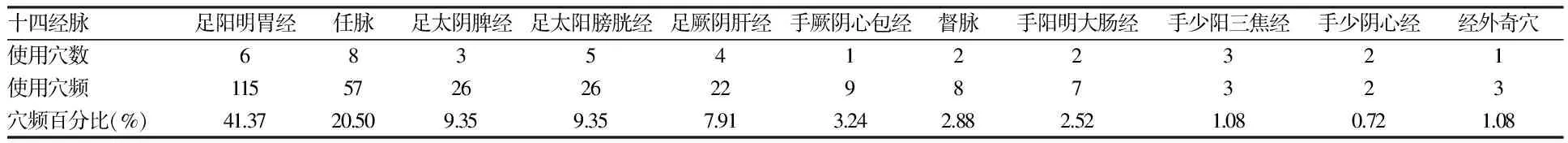

2.4 穴位经脉归属特点 见表2。

表2 穴位经脉归属特点

由表2可见,十四经脉中临床应用最多的是胃经、任脉、脾经、膀胱经、肝经等,其中以胃经穴位的使用频次最高,共115频次,占总穴位使用频次的41.37%。

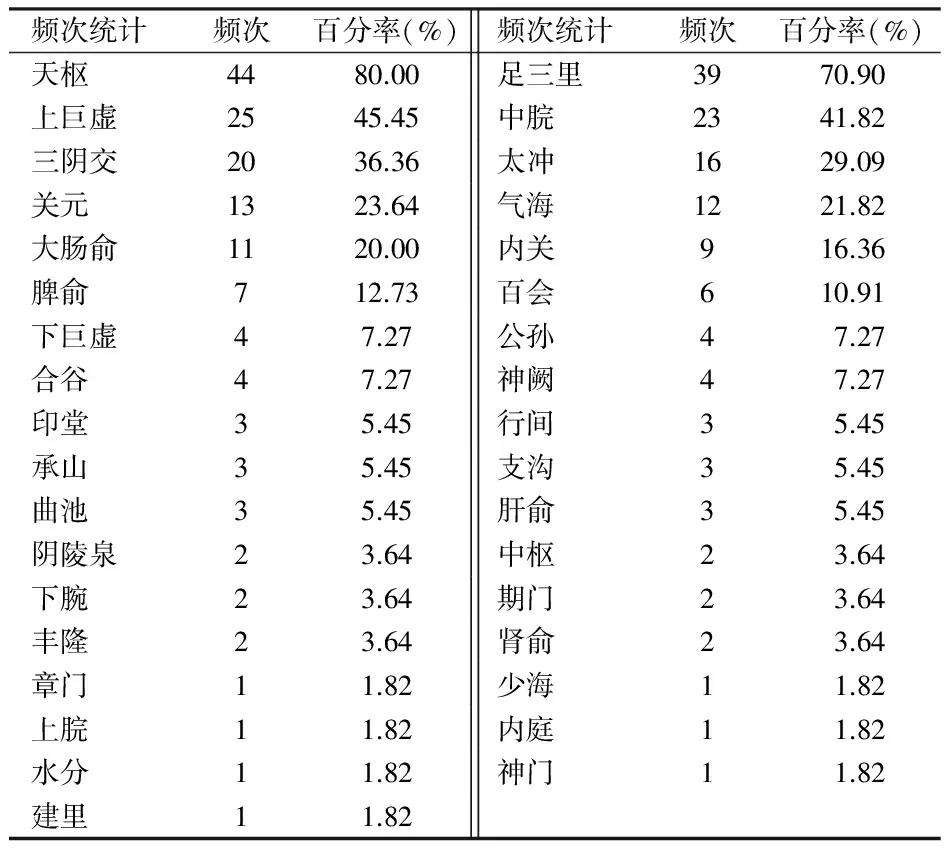

2.5 主要穴位使用频次 见表3。

表3 主要穴位使用频次

由表3可见,在55篇报道中用于治疗IBS的主穴有35个,其中天枢出现44频次,占80.00%,足三里出现39频次,占70.90%,上巨虚出现25频次,占45.45%,中脘出现23频次,占41.82%,三阴交出现20频次,占36.36%。2.6 主穴分布特点 把穴位按照头部、胸腹部、背腰部、上肢部、下肢部进行划分。穴位的部位分布频次由高到低依次为下肢部(43.17%)、胸腹部(37.05%)、背腰部(8.99%)、上肢部(7.55%)、头部(3.24%)。总体上看,四肢部的穴位分布最多,总数约占穴位总频次的50.72%,其中以下肢穴位居多。四肢部以胃经、脾经、肝经等经脉循行上的穴位为主;而在胸腹部以胃经、任脉循行路线上的穴位为主;背腰部则以膀胱经循行路线上的穴位为主。

3 讨 论

中医学中无IBS这一专有名词,根据其主要的临床表现,可归属于中医学泄泻、腹痛等范畴。IBS多由情志抑郁、肝郁乘脾导致胃肠功能失常而发病。且易反复发作,是临床上常见的顽固性疾病之一。中医针灸着重于整体观治疗,避免了服用药物所导致的副作用,操作简单,费用低廉,越来越被广大患者所接受。基于此优势,我们对针灸治疗IBS的选穴和疗法进行文献内容分析,总结出以下处方特点。

3.1 常取胃经穴位 ①天枢:胃经穴位,又为大肠募穴,具有疏调肠腑、止泻止痛、理气通便之功效。《针灸甲乙经》记载“大肠胀者,天枢主之”,说明天枢是临床治疗胃肠道疾病的必选穴位。有研究表明,天枢具有双向调节作用,既可增强肠道蠕动,亦能起到抑制作用。②足三里:足阳明胃经合穴,为胃下合穴,具有调理气血、调节胃肠道功能的功效。《灵枢·邪气脏腑病形》记载“合治内腑”,《灵枢·本输》记载“大肠小肠皆属于胃”。针刺此穴不仅可以调节胃肠功能,还能调理脏腑经络气血,木抑疏土,脾胃正,则肝气舒,情志得以调畅,故足三里为治疗IBS之要穴。③上巨虚:为大肠下合穴,有通降腑气之功效。有实验研究表明,电针慢性应激刺激所致内脏高敏性大鼠的上巨虚穴可降低其结肠内P物质含量,显著增加血管活性肽含量,提示电针上巨虚穴可能通过降低胃肠道局部的P物质来抑制胃肠壁内神经元的兴奋性,并加强血管活性肠肽对胃肠道的抑制作用,减轻肠道高敏状态和动力功能紊乱,达到缓解慢性内脏痛敏作用[7]。

3.2 多用背俞穴 背俞穴是脏腑经气输注于背腰部的特定腧穴,它们与所属脏腑联系十分密切。《类经》记载“十二俞皆通于脏气”。有研究发现,背俞穴是各内脏在背部体表的相关点,最能反映脏腑的虚实盛衰,不同的背俞穴对各自所属脏腑的功能可产生十分明显的影响,二者在生理上有着一定的内在联系。应用背俞穴在正常状态下可以促进和调节脏腑的生理功能,在病理状态下则可以不同程度地促使脏腑功能恢复至生理平衡[8]。

3.3 多用腹募穴 腹募穴是脏腑之气汇聚于胸腹部的特定穴,其位置与脏腑所在部位接近,所以脏腑有邪,多反应于募穴。《难经》记载“阴病行阳,阳病行阴。故令募在阴,俞在阳”,《素问·阴阳应象大论》记载“阳病治阴”,说明腹募穴可治疗六腑病证。滑寿在《难经本义》中记载“阴阳经络,气相交贯,脏腑腹背,气相通应”,说明脏腑病变多采用俞募配穴进行治疗。

4 结 语

内容分析法是一种对于传播内容进行客观、系统和定量的描述的研究方法。基于此法对近年来针灸治疗IBS的文献统计分析,将针灸处方特点加以总结,归纳出了主要穴位和主要疗法的临床选取规律,这将有利于指导针灸临床治疗IBS。另一方面,IBS的类型较多,今后仍需对针灸治疗不同类型的IBS的治疗特点进行分类统计分析。同时,针灸治疗IBS的文献以病后治疗为主,涉及预防的基本没有,所以还应加强针灸在IBS发生发展预防中的临床应用和研究,发挥中医针灸“治未病”的优势特色。

[1] 郭光丽,王延峰,张亚滨,等.针灸辨证治疗腹泻型肠易激综合征48例[J].河北中医,2010,32(5):724-725.

[2] Celebi S,Acik Y,Deveci SE,et al.Epidemiological features of irritable bowel syndrome in a Turkish urban society[J].J Gastroenterol Hepatol,2004,19(7):738-743.

[3] Chang FY,Lu CL.Irritable bowel syndrome in the 21st century:perspectives from Asia or South-east Asia[J].J Gastroenterol Hepatol,2007,22(1):4-12.

[4] Saito YA,Schoenfeld P,Locke GR 3rd.The epidemiology of irritable bowel syndrome in North America:a systematic review[J].Am J Gastroenterol,2002,97(8):1910-1915.

[5] Schmulson M,Ortíz O,Santiago-Lomeli M,et al.Frequency of functional bowel disorders among healthy volunteers in Mexico City[J].Dig Dis,2006,24(3-4):342-347.

[6] Vandvik PO,Lydersen S,Farup PG.Prevalence,comorbidity and impact of irritable bowel syndrome in Norway[J].Scand J Gastroenterol,2006,41(6):650-656.

[7] 王威,张燕,吕恩基.针刺上巨虚穴对慢性内脏痛敏肠易激综合征模型大鼠血清胃肠激素的影响[J].甘肃中医学院学报,2011,28(2):5-7.

[8] 苑家敏,钟兰.背俞穴概述[J].实用中医药杂志,2012,28(3):236-237.

(本文编辑:习 沙)

李世安(1986—),男,医师。从事针灸推拿临床工作。研究方向:针灸治疗脑血管疾病。

R574.62;R246

A

1002-2619(2014)03-0437-03

2013-03-26)

——用艾灸防治便秘(上)