在边疆书写历史:杨慎两部滇史中的云南神话叙事

安 琪

一、逐臣、边疆与野史:滇史文本的三重边缘性

杨慎(1488-1568?)少有文名,二十四岁为廷试第一,授翰林修撰,嘉靖三年(1524)因“大议礼”之事上疏抗言,受廷杖之辱,谪戍云南永昌卫,四十年间数次求返不得,郁郁终老此地。*后人对杨慎生平的了解多依据《赠光禄卿前翰林修撰升庵杨慎年谱》,此年谱为追随杨慎多年的简绍芳编著,对杨慎生平事迹有较为详细确切的记载。杨慎在生前身后享有“博雅”的声名,其著述之富,流传之广,为有明一代之冠。除经学音韵考释和通俗文学之外,杨氏著作有大量涉及西南边疆史地者,如《云南山川志》《滇南月节词》《滇中集》《滇候记》《雅州志》《云南通志》等,其中两部地方史《滇载记》和《南诏野史》尤为引人瞩目。

明中叶以降,私人修撰野史的风气大为盛行,时人所谓“明人野史,汗牛充栋”[1];“野史之繁,未有多于今日者矣”[2](P4)。可以说,“好作私史”是明代史学之区别于前朝后世的重要特征。在数量庞大的明人野史著述中,杨慎《滇载记》和《南诏野史》有着特殊的意义。这两部地方史是杨慎以“名士窜滇”的罪臣身份在西南边疆戍所完成的,它们揭示的是一个“异例”——贬谪文人在帝国边疆的地域空间中,凭借“野史”这一边缘的书写文类,对中央/地方、正统/僭伪、华夏/夷狄的关系进行表述与想象,体现出地域空间、创作主体和叙事体例上的三重边缘性。

在这里首先要对本文所涉“边缘性”的三个面向稍作说明。首先是地域空间上的边疆,从帝国中心的角度来看,云南远在西南一角,明代此地行屯垦之策,为谪戍之所,它与东北边陲的宁古塔构成遥相呼应之势。滇中汉人移民的组成,包括“奸儒猾吏,累犯不悛之徒”和江南一带流放至此的巨室、“不恭者”和罪臣[3](P135),《滇略》载“高皇帝既定滇中,尽迁江左良家闾右以实之,及有罪窜戍者,咸尽室以行”[4](P699)。

其次是创作主体上的边缘性。明清时期滇中文人或为遣戍至此的逐臣,或是宦游到此的官吏,他们在地理空间和文化身份上经历了从帝国中心向华夏边缘的移动。从籍贯上来看,流配滇省者多出自江南,带来了吴地的昌盛文风,《云南通志》卷197记载明初云南“流配独多吴人,语言风俗宛似南都”。许多投身荒徼的士大夫都积极参与到地方史志的编纂事业中,如洪武年间谪戍临安府的韩宜可著有《云南稿》、王景均著有《南诏稿》,并编成明代云南第一部通志《云南志书》;万历年间任云南右参政的谢肇淛著《滇略》十卷,自此滇乘始有全书。

最后,就文本体例而言,滇中地方史代表的是文类上的边缘。如同“州-郡-县”在政治架构上对应着“帝国”,“地方史”也在文类上对应着“王朝史”[5]。滇中野史是基于民间神话传说和集体记忆而形成的一类地方叙事,因其行文支离、多收录刍荛鄙说、委巷琐言与神谲诡怪之事,被历代史家贴上“妄诞”或“不经之谈”的标签。

有关杨慎的研究,自明清以来大抵围绕着校订年谱、考正生平、编纂文集等工作展开;今人论述则更在他的诗词文章、经学训诂、文字音韵学著作上用力甚勤[6]~[9],却鲜见提及杨氏以史家和逐臣的双重身份进行滇中历史编撰的事业*就笔者所见,仅有谢国桢《评介杨慎著<滇程记>和<滇载记>》(《思想战线》1978年第4期);杨国才、顾士敏《杨慎与<滇载记>》(《大理学院学报》,1987年第1期)、侯冲、郭劲《杨慎编辑<南诏野史>新证》(《民族艺术研究》,1999年第6期)论及这一问题。。就宏观的文学史而言,杨慎在云南戍所的诗文著述延续了自《离骚》以来的“贬谪文学”传统,是明代边疆“流人文化”的缩影;他搜罗地方神话历史传说、芟荑荟萃著成滇史,更是身世际遇与王朝国家观念的投射。其治史路径、书写历史所秉承的范式与体例,又与明代学风好尚的整体变迁有着若干丝缕相连之处,可以说,杨慎的滇史著述为后人提供了一个从边缘审视中央、从地方反观帝国的独特视角。

本文以上述两部滇史为分析的入口,围绕以下问题展开论述:杨慎的遣戍经验、情感与心态,如何投射到他所编著的滇史文本之中?面对“化外蛮邦”与“夷夏杂处”的地方社会,来自帝国核心文化区的知识精英如何运用“野史”文类,在汉文文献和地域性的僰文史料之间进行取舍、采借、删正,来为滇中历史树正统、斥僭伪?这样的书写策略又在何种程度上塑造了云南神话历史的样态?

二、地方历史叙事的虚构与真实

神话作为地域文化的一种叙事类型,是社会结构、集体记忆和民众心态的象征化表达。云南自古地僻史略,志记荒落,古事渺不可考,其历史叙事体现出传说、轶闻与史实的杂糅特征,虚构与真实在同一文本中难分彼此,正如《滇载记》序言所云:“古今纂言者,惟史为难纪要荒事尤难,惧其远而诞于闻也。”[10](P51)与滇中“信史阙如”相对的,是地域性神话、轶闻、琐言、杂谈的极大丰富,例如哀牢夷始祖“九隆”的感生神话、南诏大理国开国神话、阿嵯耶观音(ācāryaavalokitesvara)变现神话等等,它们长期流传于民间,构成了分歧迭出的传说体系。

历代所传滇史大致可分为两个体系,其一以汉籍史料记载为主,包括《史记·西南夷列传》《后汉书·南蛮西南夷列传》《旧唐书·南蛮西南蛮传》《新唐书·南蛮传》,以及樊绰《蛮书》、袁滋《云南记》、韦齐休《云南行记》、徐云虔《南诏录》等等;另一类是以本地僰文(亦作“白文”)写成的“南中旧志”,如佚名《白古通记》、元人张道宗《纪古滇说集》和明人蒋彬《南诏源流纪要》等。两相对比,可以发现这两类文本对于滇史的叙述存在诸多歧异,前者代表着官方的、正统的、外来者的视角,多言纪年要略、历代用兵征伐之事,而后者则建立在民间口述传说与地域神话轶闻的基础上,因“事怪词鄙,奇谲荒诞处处有之”而为正统史家所弃用:“夫三代以上,儒者阙疑,况此蛮荒远事,鄙俚不经,必欲从而定其是非,何翅说梦哉。”[11](P7)

《滇载记》和《南诏野史》在材料来源上显然更多倚重于后一类“白文史乘”。《滇载记》一书收录于《天一阁书目》《千顷堂书目》《明史·艺文志》《续文献通考·经藉考》诸书,在万历《云南通志》天启《滇志》《滇略》和清代诸本云南地方志中也有采录。对于《滇载记》的成书动机与经过,杨慎有跋文铺叙:“余婴罪投裔,求蒙段之故于《图经》而不得也。问其籍于旧家,有《白古通》《玄峰年运志》,其书用僰文,义兼众教,稍为删正,令其可读。其可载者,盖尽此矣。”[7](P52)又据清人陈鼎《滇游记》载:“升庵往来大理永昌间近四十年。访于旧家,得《白古通记》《元峰年运志》,其书用僰文,升庵熟谙其语,译为《滇载记》,南诏始末,方得详备。”[6](P246)由此可知《滇载记》建立在“编纂”与“翻译”的基础上,部分内容根据僰文原本译成,另一部分则是辑录汉文旧史。材料来源之一的《白古通记》为云南地方史书,又称《白古记》、《白古通》(“白”字亦作“僰”,同音异字也),“皆以臆创之文字,傅其蛮鸠之方音,学士大夫鲜能通之,询之闾里耆民,千百不一二谙也”[4](P661)。材料来源之二的《玄峰年运志》又作《绎年运志》(或疑“玄峰”二字为“绎”字破蚀之误)[12](P70)~[13](P743),该书为明初人编录,记段氏大理国始末,卷帙作者均不可考,仅因顾祖禹《读史方禹纪要》卷113“云南总叙”注引,得以保存片段,《滇载记》和《南诏野史》所载段氏事迹也多据此书。

《南诏野史》是杨慎根据黔国公所藏《古滇集》和滇人倪辂《南诏野史》汇纂而成的*对于《南诏野史》的作者,学界的另一种看法是认为杨慎与此书无关,《野史》署名杨慎,纯属后人依托附会。方国瑜《<南诏野史>考证》认为“倪辂集《南诏野史》,成于万历年,杨慎不及见,而伪造作是书序(按指《南诏野史原序》),说杨慎编辑专梓者,妄也”;杨延福《谈<南诏野史>几种本子与著者问题》(《南诏史论丛》卷1)亦持此论;《四库总目提要》“载记类存目”判定该书为崇祯年间阮元声所著,“倪辂杨慎,皆依托也”。不过,今人侯冲、郭劲《杨慎编辑<南诏野史>新证》一文在考察诸本《南诏野史》的基础上,证实了杨慎《原序》中提到的参照多种云南文献而“荟萃成编”一事。本文以侯冲与郭劲的说法为是。,亦或有认为此书系杨倪二人合力编订,《新纂云南通志》云:“(倪辂)闭门著书,博通典故,同杨慎编辑《南诏野史》。”[14](P308)根据杨慎书前的《南诏野史原序》所言,编撰该书所依据的史料来源至少有二:一是传为元人张道宗所著的《纪古滇说》,《南诏野史》在其基础上更增补人物古迹,增益历代旧闻;二是八百余卷的《西南列国志》,此书在清代已佚,仅为杨慎《野史》翻译并收录。

就体例而言,“载记”与“野史”都是史学书写中的边缘文类。载记之名始称于东汉班固,阮孝绪《七略》所云“伪史”和《隋书·经籍志》云“假名窃号者”之“霸史”,指的都是这一史书体裁。《晋书》列“载记”三十卷,专记匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等胡族十六国史事;《滇载记》与之相类,由于滇中张、蒙、郑、赵、杨、段、高七氏均是自立名号的僭伪人物(“夷裔盗名号,互起灭,若蜂蚁然”[15](P52)),杨慎援往书之例,以“载记”命名,旨在昭示华夏与夷狄之名分有别。

至于野史,它在分类学上不属于“史部”十三种文类,其体例与“国史”和“正史”相对应,专指四部分类法中归为“霸史”、“伪史”、“杂史”、“杂传”等类别的史学著作,也包括归入子部杂家类的“杂考”之流,其文类归属相对模糊。就功能而言,“野史”多用于补史籍之遗亡、备史官之采择以及发“正史”之所讳;另一方面,它采录民间传闻,故而迂怪妄诞、真虚莫测,多有失实偏信之处。不过,真实性并非是划分“国史”和“野史”的唯一标准,因为“国史”亦受秉笔者的好恶褒贬的左右而致使其在“可信度”上出现偏差,正如明人王世贞所云“国史人恣而善蔽真,野史人臆而善失真”[16](P361)。明代野史发达盛行,几乎与官修正史构成了分庭抗礼之势,甚至有时人认为野史在“可信度”上胜过了官史:“朝廷议论是非,纷纭颠倒,无从取信,野史尤存直道焉。”[17](P8-9)

对于滇史起点的问题,《滇载记》以本地文献为据,出现了颇多与汉典相违之处。在《史记·西南夷列传》《后汉书·南蛮西南夷列传》《华阳国志》《文献通考》等典籍中,滇中历史的发端,始自该地与汉地文明发生接触的那一刻,换言之,“始通华夏”是滇史的正式起点。具体时间则又分为两种说法:其一是“庄蹻王滇”之说:“楚威王遣庄蹻略地巴、黔,伐夜郎,抵牂牁,西至滇池,会秦夺楚黔中地,不得归,遂留王滇池,云南通中国自此始”[18](P348),“滇国之称,自楚庄蹻始”[11](P657);其二是将“始通华夏”的起点延迟至“汉时通西南夷”之后。这种说法或以汉武帝设益州郡为始[18](P348),或以汉明帝设哀牢、博南二县,哀牢夷“内附”为始[11](P657),自此之后,滇中各地才正式被纳入帝国版图之中。这两类对“滇史开端”的体例化表述是汉籍史乘方志中最为常见的叙事模式。

杨慎在《大理府志序》中提出了“滇史源头”的不同说法。在他看来,滇中历史的起点并非始自秦代开道置吏的“常頞”和西汉出使夜郎国的“唐蒙”,而是应远溯到颛顼、汤亳和周武王“牧野之战”的时代:

大理,滇西繁雄郡也。尝稽之往籍,《纬书》云:神农地过日月之表,则日表骨利,月表青丘;滇池比之,犹为迩封。陆终为黄帝所娶,若水为颛顼之所生,产里为汤亳之贡国,濮人为武牧之征队。载籍昭然,可以复视。奚待常頞为通道始,唐蒙为开郡先乎?*(明)杨慎《大理府志序》,载“升庵文集”卷3,《杨升庵丛书》,天地出版社,2002年,第115页。下划线为引者加,下同。

杨慎还以地方性的神话传说为凭据,开辟出滇史的另一条源流。例如《滇载记》言及“南诏世系”,就完全不提汉文文献中屡屡出现的“庄蹻王滇”和“汉武帝设郡”之事,而是在一开篇就叙述永昌郡哀牢山一带“九隆族”之兴起、六诏次第建立以及张氏白子国逊位于蒙氏南诏国的传说,由此将滇地历史的起点牢牢扎根在本地长期流传的“九隆开国神话”之中。对张氏白子国(又作白氏国、白国、僰国)和“禅让蒙氏”的确凿记载,是《滇载记》和其它“南中诸志”区别于汉文史籍文献的最大不同之处[21](P193),这部分在汉籍中失载的内容又可与《南诏中兴二年画传》所绘“巍山起因”、“祭铁柱”和“张氏禅让”的图幅构成图文上的相互映照。又如《滇载记》对“金马碧鸡”传说的采录,也体现出杨慎对地域材料的倚重。金马碧鸡山神的故事最早见载于《汉书·王褒传》,因“青蛉县禺同山,有碧鸡金马,光景时时出现”,汉宣帝特遣王褒往祀,以示“汉德无疆”。这个“光彩倏忽”的山神为何被命名为“金马碧鸡”?历代汉文文献对此多以“象形”释之,即颜师古所谓“金形似马,碧形似鸡”,《水经·淹水注》《后汉书·西南夷传》《续汉书·郡国志》《华阳国志·南中志》《蛮书·山川江源》诸书也皆从是说。而在本地僰文写成的《纪古滇说集》中,“金马碧鸡”之得名,并不是由于“象形”,而是来自一个本地流传甚久的传说:天竺阿育王(Aoka)的三太子“至德”追赶父亲的神骥,到达“滇之东山”,滞留不归,化身为山神,此地遂名为“金马山”[22](P306-307)。杨慎在《纪古滇说原集序》中特别提出僰文文献之“阿育王子故事”与汉文文献之“象形说”的差异,对于二者孰为信实,他判断当以前者为是:“文儒信史者多疑之,余谓是书(按指《纪古滇说》)本偏方所录,自言风土,当得其实。”*(明)杨慎《纪古滇说原集序》,载“升庵诗文补遗”卷3,《杨升庵丛书》册4,前引书,第117页。除了取乡土旧闻为史料,采“滇中故老所云”,杨慎还与永昌府友人张含共访哀牢故迹,亲涉其地加以考察,留存“南中信史”而不轻易以“国史”为据擅加改动。

体例上的边缘性直接决定了《滇载记》和《南诏野史》在内容取舍与谋篇布局上的特征。《南诏野史》仿通史之例,按两条脉络分头叙事,其一是以编年纪事文体写蒙段政权相承事迹,首尾贯串,叙次简明,“所纪类多志乘所阙疑,而蒙段九姓,窃土僭号,其始末尤详”[23](P230);其二是“分星分野—正名(南诏、六诏)—名宦乡贤—古迹历科—进士”的脉络,遵循传统的地方志纲目。通观其谋篇布局,可以看到《南诏野史》有意透过章节的安排来模仿“堪比信史”的方志,在真实性上向“国史”靠拢。另一方面,《南诏野史》在世系纪年部分虽用编年体例,其中却穿插了诸多“乘之稗”的内容,如“高僧神术”、“滇池蛟怪”、“平章别妻”、“段女报仇”等等;对“南诏古迹”和地名源由的记述,也杂有大量民俗传说。这类流传于民间的异闻杂谈尽管飘忽无征,却是当地民众有关祖源、身份和地域认知的记忆表征,其叙事接近“小说家言”,不可避免带有历史与神话的双重属性,《南诏野史》因收载这类内容而在文体和内容上成为介乎于史学和文学之间的边缘文类。

三、“删正”与“荟萃”:地域神话的叙事策略

对于杨慎滇史著作的可信度问题,清代学人大抵以汉籍史乘为准绳,认定杨氏“好作伪”。如果我们立足于云南本土文献,则会发现这一结论颇有值得商榷之处。白文史乘与汉文典籍确有诸多乖违,尤其是在南诏世系和纪年问题上更是存在不少细节的出入*例如《滇载记》载异牟寻于贞元三年归唐,《唐书》等国史均作“九年”;《滇载记》云劝龙晟、劝利乘兄弟各立于永贞元年、元和元年,而国史载劝龙晟在元和十四年即遇弑。亦见王文才《<滇载记>书后》,《中华文化论坛》,1994年第1期。。不过,判断两类彼此不符的材料孰为“信史”,这还需要对多重文献版本进行比对校勘之后,才能有较为准确的定论。

对比《滇载记》和《南诏野史》这两个滇史文本,可以发现,杨慎根据不同文类对材料的要求,在二书中分别运用了“删正”与“荟萃”的书写手法。《滇载记》是杨慎效仿孔子删《诗》、修正《春秋》的成果,他采削群史,芟薙芜陋,“括以文章家法,以成一方之志,词旨简奥,足补史氏之阙”[23](P230),因此,《滇载记》给人的印象与杨慎其他著作中常见的“博雅”风格相去甚远,相反,在这部史书中,滇中之治乱兴替、沿革旧迹被简化为纲目式的条陈,情节与主题的衍生被缩减到最低程度。

这固然是由“载记”的特殊体裁所致,但也与“名士窜滇”的个人经历有关。杨慎因“大议礼”之事贬戍云南之前,曾任翰林院修撰,掌史职,参与修订《文献通考》并纂修《武宗实录》;“窜滇”之后,编纂地方史志自然成为投荒之臣在话语层面重新通往帝国核心的津渡。杨慎介入一地的史乘志书的编纂工作中,凭借“笔削”之术来为西南边疆树立正统,体现出文化使命的自觉意识,从《滇载记》跋文可以清楚地看到作者的叙事姿态。不论是在立意,还是在谋篇布局与行文手法上,杨慎效法圣人,攀附经典,在作为“逐臣”的自己与古代王朝史家之间建立起象征性的联系:

余慕宋司马氏作《通鉴》,采获小说,若《河洛行年纪》、《广陵妖乱志》者,百二十家,法孔子著《春秋》,取群书于百二十国也。因是有感,遂纂蒙、段事以为《滇载记》,其诸君子祖《春秋》而述,二司马氏者,亦将有取于斯焉[24](P765)。

与《滇载记》对滇中神话历史的“笔削”不同,《南诏野史》采用了“荟萃”的手法,在有限的文本内最大限度地容纳了地方历史叙事的种种歧异性。明廷攻克滇地之后,“在官之典籍”与“在野之简编”均被付之一炬,致使滇中文籍不存。杨慎以张道宗所著《古滇集》与倪辂辑录的《南诏野史》为底本,增补考订并重新编为《南诏野史》一卷,用意正是在于“辨方、讯俗、好古、传后”*(明)杨慎《新刊南诏野史引》,《升庵著述序跋》,前引书,第229页。关于《南诏野史》的版本,今所见《南诏野史》祖本为明万历十三年(1585年)昆明人倪辂所编,又称《南诏蒙段野史》,它在后世出现的诸多派衍本可分为两个体系:其一是杨慎在倪辂本的基础上编纂的《南诏野史》,到清乾隆四十年有武陵胡蔚增订《南诏野史》两卷、嘉庆年间丁毓仁增述《南诏备考》四卷;其二是上海图书馆所藏明代淡生堂钞本、环碧山房本,以及崇祯年间阮元声本(此即王崧《云南备征志》所收录的版本)。本文所据的是明代淡生堂钞本,收入方国瑜主编《云南史料丛刊》卷4中。:

滇虽边徼,亦有野录,但所纪多释老不经,兼漫漶无序,六诏事竟罔闻知。予戌滇久,欲一考求弗得。适黔国沐公云楼出古滇集示庠士,始得披阅焉。中丞箬溪顾公《南诏事略》则加详矣,无何。复得前知蜀威远县事滇人倪辂所集野史一册,而六诏始末具备,诚郡乘之稗史也。不寿诸梓、不犹秘论衡者乎。因荟萃成编,名曰南诏野史。

我们可以说,不同的文本形式为《滇载记》和《南诏野史》的内容划定了各自的边界。“载记”的文本特征强调客观性,书写者的褒贬臧否寓于严谨的分类系统和行文的春秋笔法之中;相较之下,“野史”则是广采“志乘所遗”,以史笔写异闻,使之成为“正史之羽翼”。下文以“南诏世系神话”与“九隆感生神话”两例,来说明“删正”与“荟萃”的书写手法在两部滇史中的运用。

1.南诏世系神话

在几乎所有滇史著述中,南诏大理国的世系更迭都是重点,对比《滇载记》、《南诏野史》和元明时期其他滇史志乘对蒙段王权神话的记载,不难发现同一事件、同一人物在不同文本中呈现出明显的差异。

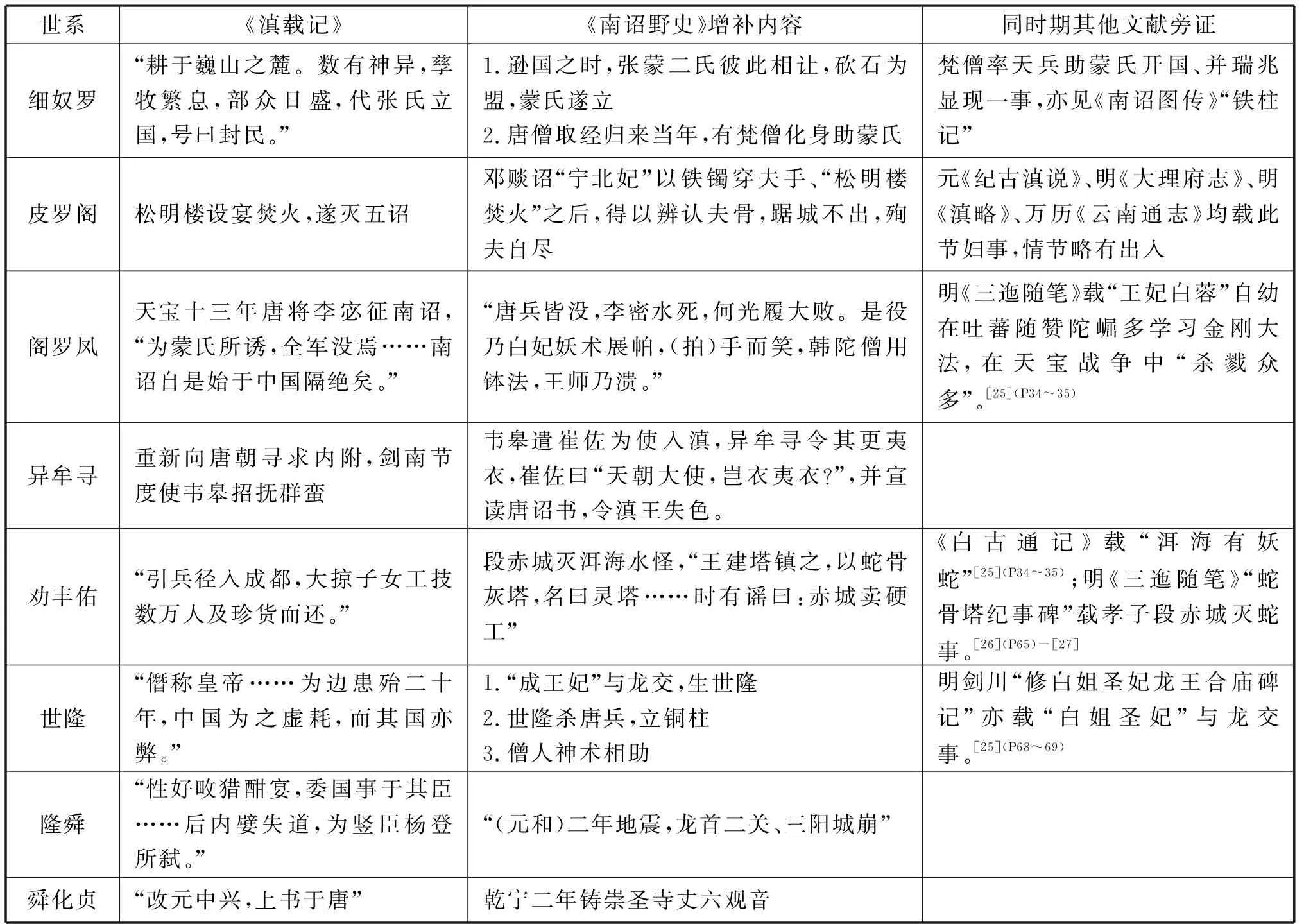

世系《滇载记》《南诏野史》增补内容同时期其他文献旁证细奴罗“耕于巍山之麓。数有神异,孳牧繁息,部众日盛,代张氏立国,号曰封民。”1.逊国之时,张蒙二氏彼此相让,砍石为盟,蒙氏遂立2.唐僧取经归来当年,有梵僧化身助蒙氏梵僧率天兵助蒙氏开国、并瑞兆显现一事,亦见《南诏图传》“铁柱记”皮罗阁松明楼设宴焚火,遂灭五诏邓赕诏“宁北妃”以铁镯穿夫手、“松明楼焚火”之后,得以辨认夫骨,踞城不出,殉夫自尽元《纪古滇说》、明《大理府志》、明《滇略》、万历《云南通志》均载此节妇事,情节略有出入阁罗凤天宝十三年唐将李宓征南诏,“为蒙氏所诱,全军没焉南诏自是始于中国隔绝矣。”“唐兵皆没,李密水死,何光履大败。是役乃白妃妖术展帕,(拍)手而笑,韩陀僧用钵法,王师乃溃。”明《三迤随笔》载“王妃白蓉”自幼在吐蕃随赞陀崛多学习金刚大法,在天宝战争中“杀戮众多”。[25](P34~35)异牟寻重新向唐朝寻求内附,剑南节度使韦皋招抚群蛮韦皋遣崔佐为使入滇,异牟寻令其更夷衣,崔佐曰“天朝大使,岂衣夷衣?”,并宣读唐诏书,令滇王失色。劝丰佑“引兵径入成都,大掠子女工技数万人及珍货而还。”段赤城灭洱海水怪,“王建塔镇之,以蛇骨灰塔,名曰灵塔时有谣曰:赤城卖硬工”《白古通记》载“洱海有妖蛇”[25](P34~35);明《三迤随笔》“蛇骨塔纪事碑”载孝子段赤城灭蛇事。[26](P65)-[27]世隆“僭称皇帝为边患殆二十年,中国为之虚耗,而其国亦弊。”1.“成王妃”与龙交,生世隆2.世隆杀唐兵,立铜柱3.僧人神术相助明剑川“修白姐圣妃龙王合庙碑记”亦载“白姐圣妃”与龙交事。[25](P68~69)隆舜“性好畋猎酣宴,委国事于其臣后内嬖失道,为竖臣杨登所弑。”“(元和)二年地震,龙首二关、三阳城崩”舜化贞“改元中兴,上书于唐”乾宁二年铸崇圣寺丈六观音

从上表可见,《滇载记》中的南诏国史基本上是“关系史”,以其与唐王朝的征战与朝贡为主线来进行编年纪要,内容的叙事性臣服于文本的结构性。《南诏野史》在此基础上增添了人物逸闻、古迹传说与神僧妖术灵迹,这些故事性较强的内容多是从《白古通记》和《纪古滇说》中摘抄转录而来,而在后两部书中,神话与历史的交映共生体现得更为明显。

《南诏野史》对六诏历史的铺陈与荟萃,最为典型的例子当属“火烧松明楼故事”。南诏王皮罗阁“举火焚楼”并不见于汉文正史,樊绰《蛮书》、新旧《唐书》和元人李京《云南志略》都无载。松明楼故事的前身是元代以前就在此地口口相传的节妇故事,讲述邓赕诏王妃“慈善夫人”为夫守节之事。在云南古代地方史志中,“火烧松明楼”的内容最早出现在明初成书的《白古通记》中[28],《南诏野史》在此基础上,添加了松明楼祭祖、宁北妃以铁钏穿夫臂、辨夫尸骨、自杀殉夫等跌宕起伏的情节:

(南诏王皮罗阁)使人谕五诏:“六月二十四日祭祖,不到者罪。”建松明大楼,敬祖于上。至期,五诏至,唯宁北妃止夫行,夫不听,妃以铁镯约夫手而别。二十五日,五诏登楼祭祖毕,享胙食生,至晚酒醉,皮罗阁独下楼,焚钱放火,兵围火发,五诏死,差人报焚钱失火烧死,请各妃收骨。各妃至,难辨夫骨,宁北妃因铁镯得夫骨,至今滇人以为火把节。王灭五诏,取各诏宫人,闻宁北妃美,遣兵取之,妃曰:“誓不二夫”,即自尽。[29](P478)

宁北妃在其他文献中也被称作“白姐”或“柏洁”,大理民间将其视为密宗弥勒佛化身而成的佛母,广为祀奉,有一整套与“白姐圣妃”相关的崇拜祭仪[30](P54-57),至今仍然举行的火把节就是其中之一。从文本形成的角度来看,六诏神话如同一枚内核,逐渐被后起的地域性传说、神话和民俗仪式所层层包裹,《南诏野史》收录各类文本中的节妇故事,并对其关键情节加以衍生铺陈,这正是“荟萃”手法的体现。

2.九隆开国神话

总的来看,滇中的神话历史架构包含着三类迥异的文化要素:其一是官方文献中的历史人物故事(庄蹻、诸葛亮);其二是佛教传说(阿育王、观音、梵僧);其三是本地的山川城邑之神和女性始祖神话(金马碧鸡、白妃、沙壹)[27](P15)。这三类内容在九隆神话中出现了汇聚。考察该神话的成型、流变,以及在不同时期文献史料中出现的文本歧异性,有助于我们辨明《南诏野史》与《滇载记》对此所分别采用的“荟萃”与“删正”之法。

如前文所述,“金马碧鸡”原本是云南会理、大姚一带的山神故事,最初见载于汉代汉文史籍。逮至元人张道宗《纪古滇说》,“金马碧鸡”开始与另一个原本毫不关联的传说联为一体,即“阿育王三子追白马”的故事:

(周)宣王时,西天竺亦有国曰摩耶提。乃王也,是净梵王摩耶之后裔也。摩耶提名阿育,生三子,长曰福邦其名也,次曰弘德,季曰至德。三子俱健勇,因父阿育王有神骥一匹,身高八尺,红鬃赤尾,毛有金色,三子共争之。王莫能决乃命左右曰:将我神骥纵驰而去,有能追获者主之。乃一纵直奔东向而去,三子各领部众相与追逐。其季子至德先至滇之东山,而获其神骥,名其东山以为金马山。长子福邦续至滇池之西山,闻季子已获其马,停憩于西山之麓,忽有碧凤呈祥,后误目山曰碧鸡。[22](P306)

《纪古滇说》解释了“金马山”和“碧鸡山”的命名缘由——这是历史人物(阿育王三太子)与“圣地”(本地神山)彼此黏附所致。据《水经注》“河水”条和唐人法显《佛国记》载,阿育王所治之城在摩竭提国巴连弗邑,“三子追白马”之事在《后汉书》《华阳国志·南中志》等汉文史籍中均无可考,《纪古滇说》应是最早在“金马碧鸡”与“天竺阿育王”故事之间建立联系的一部文献。

更进一步,“金马碧鸡-阿育王传说”的线索在明代《白古通记》一书中出现了叙事重点的转移,追赶白马的情节被本地“九隆感生”神话所取代,即阿育王第三子到达永昌之后,娶土著女子“沙壹”为妻,产下十子,最小者“九隆”为南诏始祖:

天竺阿育王第三子骠苴低,子曰低牟苴,一作蒙迦独,分土于永昌之墟。其妻摩梨,羌名沙壹,世居哀牢山下。蒙迦独尝为渔,死池水中,不获其尸。沙壹往哭之,见一木浮触而来,妇坐其上,觉安。明日视之,触身如故。遂时浣絮其上,感而孕,产十子。他日,浣池边,见浮木化为龙,人语曰:“为我生子安在?”众子惊走,最小者不能走,陪龙坐,龙因舐其背而沉焉。沙壹谓背为“九”,谓名九隆厥后种类蔓延,分据溪谷,是为六诏之始。[26](P57~58)

在这里,汉代的“金马碧鸡”传说开始与“六诏兴替”史事产生了联系。哀牢王“九隆”诞生的感生神话原本是滇西地区的始祖故事,具体起源时间已难考其详,最早见载于东汉永昌郡上计史杨终所著《哀牢传》,该书后佚,仅存“哀牢世系”和“东汉通博南、兰仓”两条,收录于佚名《永昌郡传》之中,范晔《后汉书·南蛮西南夷列传》因抄录《永昌郡传》而保留了对“九隆神话”的完整记录,又被《白古通记》所转录。

到了《南诏野史》中,“九隆神话”呈现出更为复杂的样态,《野史》将原本黏合在一起的“金马碧鸡”与“阿育王传说”剖开,分别放置在“南诏古迹”和“南诏历代源流”的条目之下,通过引用《后汉书》“哀牢”条提及的“九隆世系”,《野史》参证诸说,将文献中的“阿育王传说”延伸嫁接到以“沙壹”为母型的地方性传说架构之上,即“阿育王第三子骠苴底”娶“戾蒙亏”为妻:

三皇之后,西天摩羯国阿育王第三子骠苴底娶戾蒙亏,其妻生低蒙苴,苴生九子,名九龙氏按《哀牢夷传》,古有妇名沙壹,因捕鱼触一沉木,感而生十子,后木化为龙,九子惊走,一子背坐,名曰九隆九隆死,子孙繁衍,各居一方,而南诏出焉。[29](P774)

反过来,地域性感生故事也借由对“天竺阿育王”的攀附而获得祖源上的神圣特征,逐步从地域性传说上升为与哀牢、南诏大理国的王权正统紧密相关的“开国神话”,由此形成了“阿育王-沉木化龙-触木受孕-沙壹产子-龙舐子背-九隆得名-六诏分立”的故事链。《南诏野史》连缀起一个“层累叠加”的滇史叙事链条,形成“古滇源始”的完整脉络,一方面借引《汉书·哀牢夷传》而获得了与“正史”相关联的正统性,另一方面将滇中祖先的源头远溯至异域(周宣王时期的天竺国),由此超越“庄蹻”、“武侯”所代表的“汉家源头”。滇西洱海地区的明代碑铭中常见有大姓世家宣称自己是“天竺国婆罗门之种族”或“西天梵僧”的后代《大阿拶哩杨嵩墓志铭》(1420)[31](P317),这也说明,《南诏野史》对于“古滇源始”的表述是以民众有关祖源的地方性叙事和集体心态为基础的。

相较于《南诏野史》周详的情节建构,《滇载记》中的“九隆神话”则显得相当简略。它不仅未提及九隆感生的“前史”(即“金马碧鸡”和“阿育王三子来滇”故事),还删去了沉木故事中最为关键的君权神授环节(“龙舔子背”)。究其原因,大约是因为“感生神话”在正统史家眼中多有荒诞不经之处,而“荒诞”与否正是修史者常常用以区分正史与野史的一把标尺。清人冯甦在《滇考》之“哀牢国内附”条中,批评九隆诞生纯属“诞妄之事其说近怪”,因“南诏僭窃已久,后务为神异之说,美其祖宗沙壹事,彷佛吞鸟卵、履大人迹。阿育王事,彷佛五帝,皆祖轩辕”[11](P475)。在冯甦看来,“九隆神话”在南诏源头与阿育王之间拉上关系,有明显的附会穿凿痕迹,而范晔将这类不经之谈采入正史,不啻为僭伪张本。

传说、轶闻和神话构成的地方性叙事纷纭错杂,正所谓“楚、蜀、滇、黔,于古为西南外徼,荒诞之事尤多”[32](P475)。《南诏野史》荟萃诸说,杂采传闻入书,将文化持有者对地方历史事件的集体记忆和多重叙事样态收纳于其中,呈现出历史文本的文学维度。相较之下,《滇载记》却因知识形式的特殊要求,对滇中历史的地方叙事进行大力笔削,令其多元性“屈服”于王朝正统叙事的一元性,从而导致了某些内容的消失、遮蔽与边缘化。

四、余论:从明清思想史看杨慎的滇史书写与批评

仅就与“贬谪文学”相关的话题而言,杨慎身为明中叶知识精英阶层的翘楚,又是滇中“逐臣”的典型,其人其书无疑为后人留下了广阔的探索空间。从“边缘性”这个角度入手来探究杨慎的滇史著作,亦有助于我们深入体察帝国晚期遣戍文人的心理构图,以及逐臣眼中的荒徼之地,并洞悉书写者如何在“汉夷杂处”的异文化氛围中思考帝国的秩序观、正统观与“华夷之辨”的古老话题。

回归到明代思想史的总图景之中,可以看到《滇载记》与《南诏野史》的格式、体例与风格均受到儒学学术话语转型的影响,正所谓“事不孤起,必有其邻”,杨慎搜求本土历史、整理编纂“南中故实”的志业与特定时代的学风好尚之间有着密不可分的关联。

在“尚博好奇”的学风驱使之下,明代知识精英热衷于古典知识与实用技艺的积累、收集和分类,经史坟典、诸子百家、稗官小说和日用类书的整理汇编在十五六世纪出现一个繁荣期。事实上,自南宋末年至清初,“博物”与“格致”在知识精英中间始终是一种普遍的认识论结构[33]。与之相对出现的,是重身心之学而轻词章记诵的“心学”一脉,心学末流崇尚虚文,驱儒归禅,时风所及之处,士子束书不观,而习于空谈性理[34]。杨慎所处的正德、嘉靖年间,正逢阳明心学从程朱理学中脱衍而出,与博物训诂学呈现出“双峰并峙”的态势。在治学主张上,杨慎力图矫正心学“孤陋”之弊,提出“从博归约,以实济虚”[35](P81)的实学主张,他的著述取汉学路径,杂采佚说,治经不限于一艺,传疏不墨守小学之业,在诸子、类书和汉儒经典之间左右逢源;史学则并重杂史地理、水经山图;文学则遍及诗词歌曲、谚谣古辞,自古音古训以至金石铭刻,俗语杂字,诸子之书;自儒道法农而旁及天文、谶纬、医术、书画、博物诸学[6](P458)。不妨说,对云南神话历史的编纂正是杨慎在经典之外实践“格物致知”理念的具体体现。

不可否认的是,对博雅学风的崇尚、对“辑佚”的强调,也往往使得一卷之中瑕瑜互见,真伪并陈,《南诏野史》即是一例。前人多有据此批评杨慎“遇物成书”,有夸耀博学之嫌,如《四库全书总目提要》子部杂家类“丹铅余录条”云:“慎博览群书,喜为杂著饾饤为编,只成杂学。王世贞谓其工于证经而疏于解经,详于稗史而忽于正史,详于诗事而略于诗旨又好伪撰古书,以证成己说。”[36](P3077)清人阎若璩《潜丘札记》亦云:“近代文士,务博而不明理,好胜而不平心,未有过于杨用修慎者也。”[6](P458)李慈铭《越缦堂日记》云“有明博雅之士首推升庵惟议论多僻,又喜杜撰附会率多逞其臆说舌锋,不可为据”[6](P467),批评的锋芒更是直指杨慎的为人与著述的可信度。

通观乾嘉学派对杨慎的负面评价,不难发现矛头几乎都指向材料搜集(“务博”)与义理阐释(“明理”)之间的平衡问题。这一评价自然与明清知识论的整体变迁有关。清中叶以后,儒学话语的重要变革之一是从汉儒的“尚考证”回归宋儒的“尚义理”,在乾嘉学者看来,网罗文献、训诂考据仅仅是阐发义理的手段而非最终目的,杨慎以汉学为尚,在经验性的实证知识上用力过多,不究本原而陷入支离的考索,忽略对道德理论体系的综合性阐释,这无异于舍本逐末。

事实上,根据上文对杨慎治“南中旧史”的分析来反观清人定论,或可洞察其中有失公允之处。面对纷繁歧异的地方神话历史,杨慎在《滇载记》和《南诏野史》中分别采用“删正”与“荟萃”两种叙事手法来进行取舍、重构与再诠释,将义理阐发与史家褒贬寄寓于材料的芟荑增减之中,并根据不同文体的要求,同时推行了“遮蔽”与“彰显”两套方案。在这个意义上,《滇载记》和《南诏野史》折射出一个有关地方神话历史的三重镜像:它既是区域性神话历史的“知识库”,又寄托了边疆逐臣的史家之心与身世之悲,同时也是明代社会文化逻辑和学术思潮的一个缩影。

——以戊戌变法为中心