老北京的茶酒馆和二荤铺子

董梦知

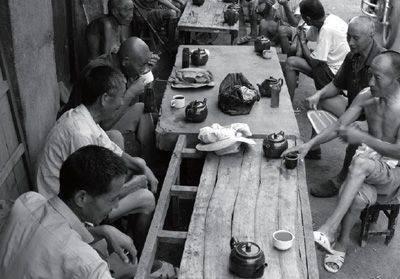

茶酒馆是既卖茶又卖酒的茶馆,规模不大。论卖茶比不上一般茶馆,论卖酒比不上“大酒缸”。它只是在卖茶之外,在柜台上摆上两个酒坛,兼卖烧酒和黄酒而已。更有意思的是它只卖酒不卖酒菜。如果要下酒菜呢?都在门外小摊上摆着呢。你看,羊头肉、剔骨肉、熏鱼、杂碎、花生仁、炸丸子等任你挑选。这一类茶馆一看就知道是大众化的平民茶馆,主要是供人们在此喝茶聊天。三五好友聊得尽兴不想走了,这位在柜台上打上几两酒,那二位赶紧到门外买些下酒菜来,于是边吃边喝又能聊上大半天。

按理说,这茶馆完全可以自备酒菜来卖,岂不多赚一笔钱。可他们都不卖,究竟是为什么?我曾请教过一些“老北京”,他们说:穷帮穷呗,穷不帮穷谁照应啊!那意思是,茶馆老板有意将这份商机让给那些卖零食的小贩们。我想,这固然是老北京人的美德。但是,商人是最讲利润的,不会放着现成的钱不赚,都去做慈善事业。何况这已经形成了行业的潜规则,这就不是一两个人的事了。是否还有其他原因? 还望知情者不吝赐教。但不管怎么说, 那些卖下酒菜的小贩们,都爱在茶酒馆门前摆摊, 而且准有生意可做, 这里成了他们的一条生路。

说完了只卖茶、酒,不卖下酒菜的茶酒馆。那么,有没有酒、菜都卖的茶馆呢?有。它就是人们所说的二荤铺,是从大茶馆中演变出来的一类。它除了备茶酒外,还备有肉炒菜。什么猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等等。反正是荤的,这是一荤。另外还提供一项服务——“炒来菜儿”,就是来料加工。茶客喝到饭点儿不想走了,就近买些菜交到柜上,让后灶给加工成熟食,就在茶馆连吃带喝了。也可以买好了菜来喝茶,顺便让柜上给加工,一边品茶一边静等进食。这项服务那时叫作“炒来菜儿”,这又是一荤。所以称作二荤铺。

二荤铺是随着当时社会的需求而出现的。北京作为全国的政治文化中心,有一个相当庞大的士大夫阶层,士大夫的下层人士是没有条件携带家眷来京的。他们均是单身常住会馆的馆客。时间久了,也想找个社交、休闲的场所。因为这些茶客喝茶后要吃饭,只有点心是不够的,要正经吃饭,但又没有经济条件再去饭馆,于是就买上鱼肉让茶馆给加工一下。茶馆也本着照顾老顾客的情分给予加工。再如几个好友在茶馆相聚,到了吃饭的时间,也如法炮制。此项业务大受下层士大夫的欢迎。因为它既经济,又实惠,还方便。于是茶馆一是自备菜肴供应,再是“炒来菜儿”,就这样,二荤铺就发展起来了。

清代末年,新学堂逐渐兴起,当时北京的教育界分为京派和保(定)派,两派矛盾很大。那时新学堂的教师成了二荤铺的主要顾客,促进了二荤铺的发展。当时长安街有一座二荤铺型的大茶馆——龙海轩。京派的教师们经常在这里喝茶聚会,在茶余酒后商谈工作,研究治国之策。久而久之,被人们称为“海龙派”。以茶馆的名称称谓一个派别,可见此茶馆在人们心目中的地位了。辛亥革命后,随着社会的发展,八旗子弟的特权没有了,变为自食其力的劳动者。士大夫阶层也土崩瓦解。随着社会阶层的变化,人们生活方式也随之改变,二荤铺逐渐失去了主体顾客,也就失去了存在的基础,终于退出了历史的舞台。

(编辑·韩 旭)

hanxu716@126.com