基于GIS和RS的水力模型构建与多情景分析

陈明辉,黄培培,吴 非,黎海波

(1. 东莞市地理信息与规划编制研究中心,广东 东莞 523129; 2. 武汉大学 测绘学院,湖北 武汉 430079)

一、引 言

SWMM模型是1971年美国环保局推出的城市暴雨管理模型,并经多次升级完善,在世界各地得到广泛有效的应用[1-4],为城市排洪防涝、雨水利用等提供了良好的技术支持。虽然国内对SWMM研究起步晚,但近几年发展较快[5-9],并与GIS和RS结合在许多城市取得较好的效果[10-12]。本文基于GIS和RS的试验区SWMM模型构建,阐述了SWMM构建过程,模拟了研究区排水管网对不同暴雨情景的响应及承载力情况。

二、试验区简介

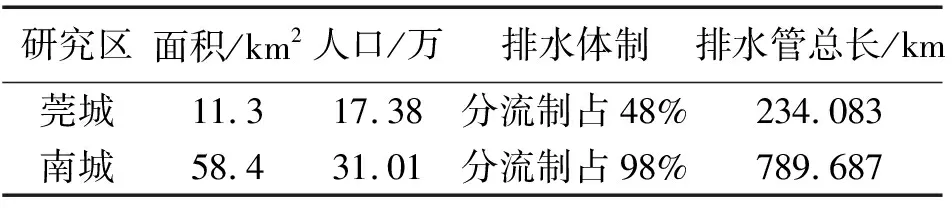

本文以东莞市莞城区和南城区为试点,概况见表1,土地利用类型及排水管网空间分布如图1所示。其中莞城是老城区,面积约11.3 km2,区内城市化程度高,土地利用类型以住宅用地为主,排水管网以合流制为主,管线总长约234.1 km。南城为新城区,面积约58.4 km2,土地利用类型空间差异大,靠近莞城区主要为住宅用地,南部多为果园、林地,排水体制为分流制占主导(占98%),管线总长约789.7 km。

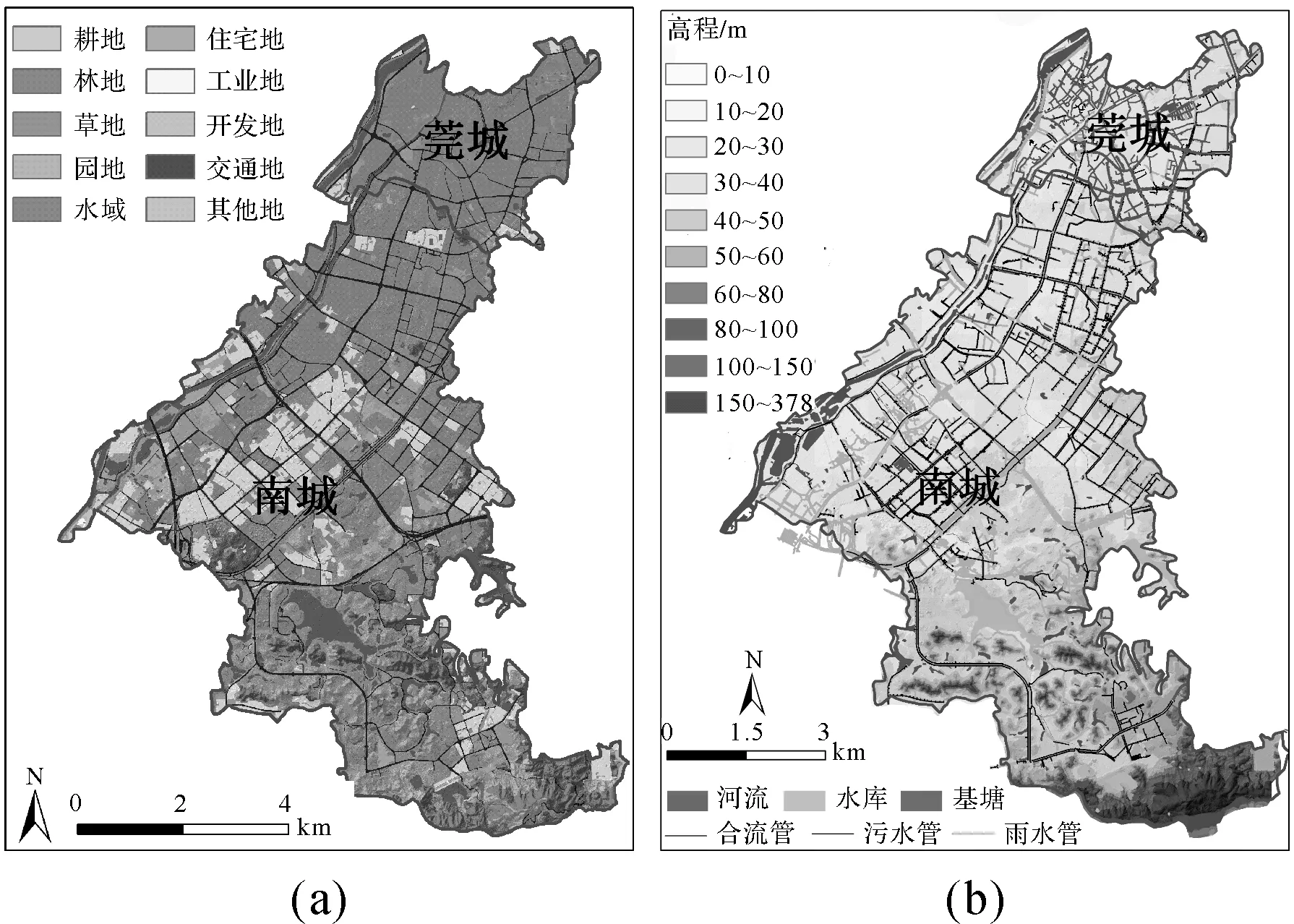

表1 东莞市莞城和南城区概况统计表

三、建模过程

建模过程包括3个核心环节:基于RS的解译结果参与构建GIS数据库,并用于计算SWMM径流参数;基于GIS的数据库用于SWMM汇水区划分及管道建模;建立后的SWMM模型通过参数设置,展开情景分析(如图2所示)。

图1 莞城和南城区土地利用类型及排水管线空间分布图

1. 基于RS的不透水面积比例核算

1) SPOT影像处理:选择2013年初影像质量较好的1月15日SPOT5和1月19日SPOT6,通过辐射纠正、正射纠正、几何纠正、图像融合及图像拼接等影像预处理,预处理后分辨率SPOT5为2.5 m、SPOT6为1.5 m。

2) 解译标志建立:影像目视解译精度除了受解译方法和解译者专业经验影响外,还与解译标准的恰当与否相关,本研究根据遥感解译的8要素(形状、大小、阴影、色调、纹理、图案、位置及布局),结合土地利用类型国家标准,建立了耕地、林地、草地、水域、居民用地、交通运输用地、工业用地、园地、开发用地和其他未利用地的解译标志。

3) 室内判读和野外补判:该过程是基于RS的核心工作,直接决定着结果精度。根据分类标准和解译标志,并综合多种目视判读方法及以往SPOT5解译结果、Google Earth影像、快鸟影像等辅助判读。室内初判完成后对疑点和误判图斑进行辅助判读、比对分析和野外核实,并进行拓扑检查和修正,最终得到2013年试验区土地利用现状图(如图1(a)所示)。

4) 不透水面积比统计:不透水面积比例是SWMM的一个关键参数,利用遥感解译结果(即土地利用现状图)将试验区分为透水区和不透水区,经统计,南城不透水面积约占51.1%,莞城约为77.2%。

2. 基于GIS的SWMM集水区划分

基于莞城和南城1 m分辨率DEM模型,结合管网普查数据,利用ArcGIS空间分析中的水文模块分别划分南城和南城的汇水区。在汇水区划分的基础上,根据管网普查数据,在SWMM中进行汇水区调整,检查连通性,排除逆坡及管网不通等问题,输入降雨驱动数据并添加雨量站,最终划定南城和莞城的汇水区。

3. 暴雨情景设定

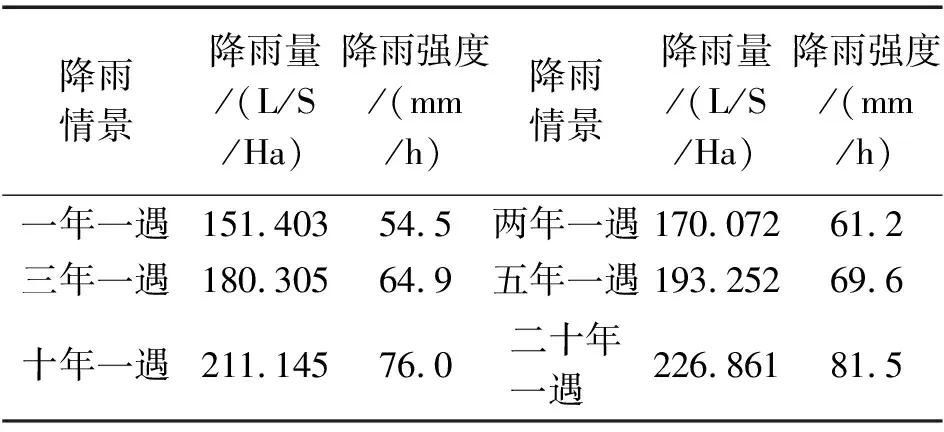

根据《东莞市暴雨公式及计算图表编制—技术报告》(2012年版),得到东莞市暴雨强度公式及一、二、三、五、十、二十年一遇降雨量(降雨历时60 min)(见表2)。

表2 东莞市降雨量及降雨强度

4. 约束条件假设

假设全区经历相同的降雨量和降雨过程;假设河道的排水能力无限;忽略运河潮汐水位的顶托影响;可渗水区采用HORTON下渗,管道水流采用扩散波方法进行演算。

四、情景分析

1. 暴雨多情景下内涝点分布与积水时长

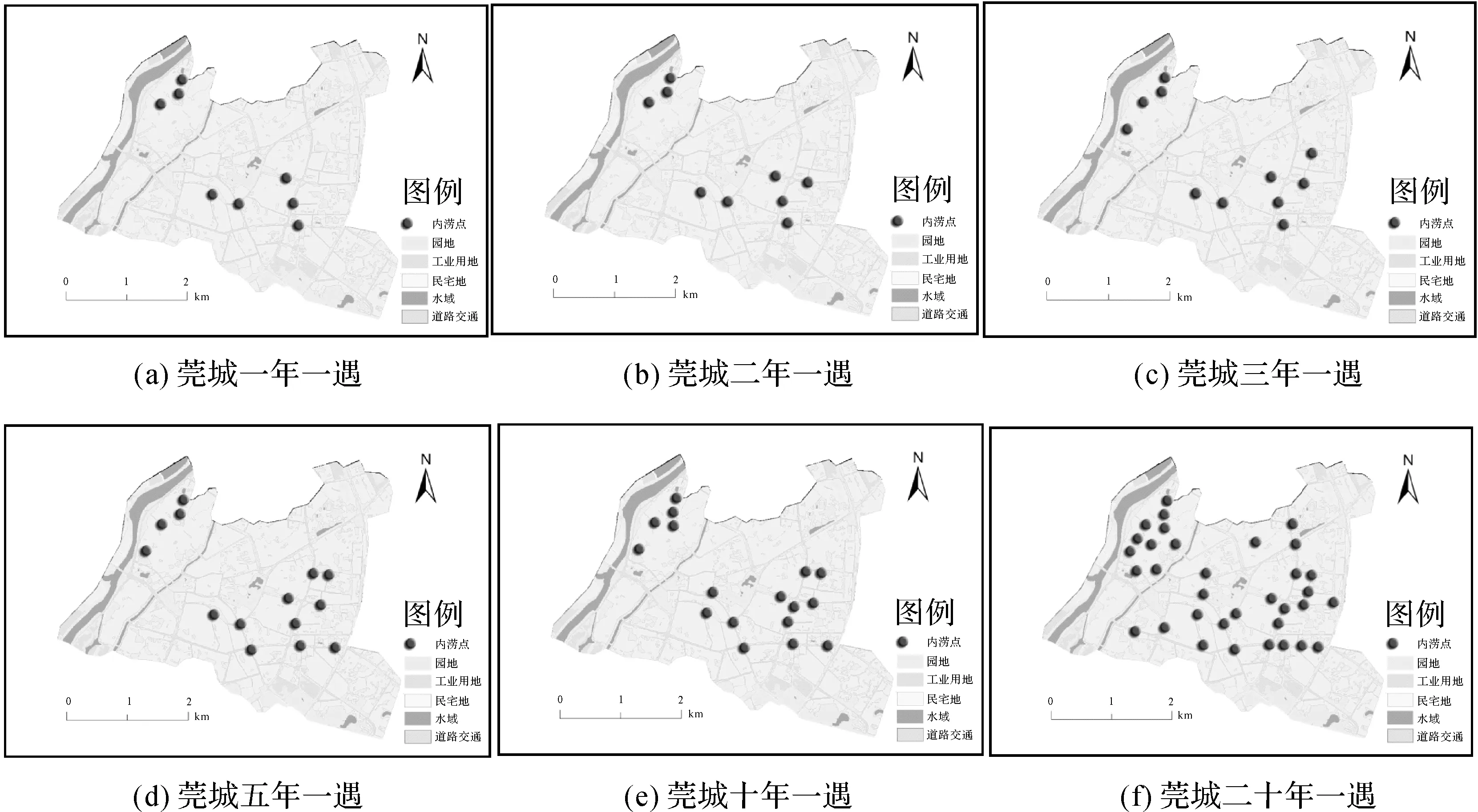

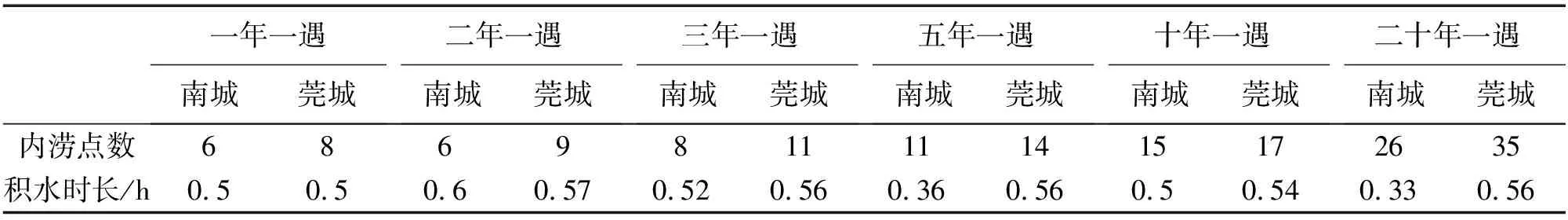

图3和图4分别显示了南城和莞城在一、二、三、五、十、二十年一遇情形下的内涝点空间分布情况。表 3为多情景下的内涝点和积水时长统计表。从整体来看,莞城内涝情况较为严重,南城情况好于莞城。随着暴雨情景的加重,内涝点区域呈现不断扩大和数量增长趋势。空间分布方面,南城内涝点一般发生于南城北半部,东莞大道以北、环城西路以北区域内:①一至五年一遇情景下主要发生在莞太大道沿线,莞太大道北段的建设路、体育路附近,莞太大道中南段的车站路、周溪大道附近,黄金路和宏二路之间的地区;②十年一遇和二十年一遇情景下,在一至五年一遇内涝点外围增加。莞城内涝主要位于西北东莞水道以东,以及莞城中东部,二十年一遇情景下已基本瘫痪。地势方面,内涝点多发生在海拔较低、地势低洼地区。土地利用方面,内涝主要发生在居民地,且多为老的居民点。排水体制方面,内涝多发生于莞城合流制和排水管网设施滞后地区,而南城则发生在存在未改造的合流制点及排水管网规划欠佳、敷设稀疏的地区。

2. 暴雨多情景下排水管道充满度分析

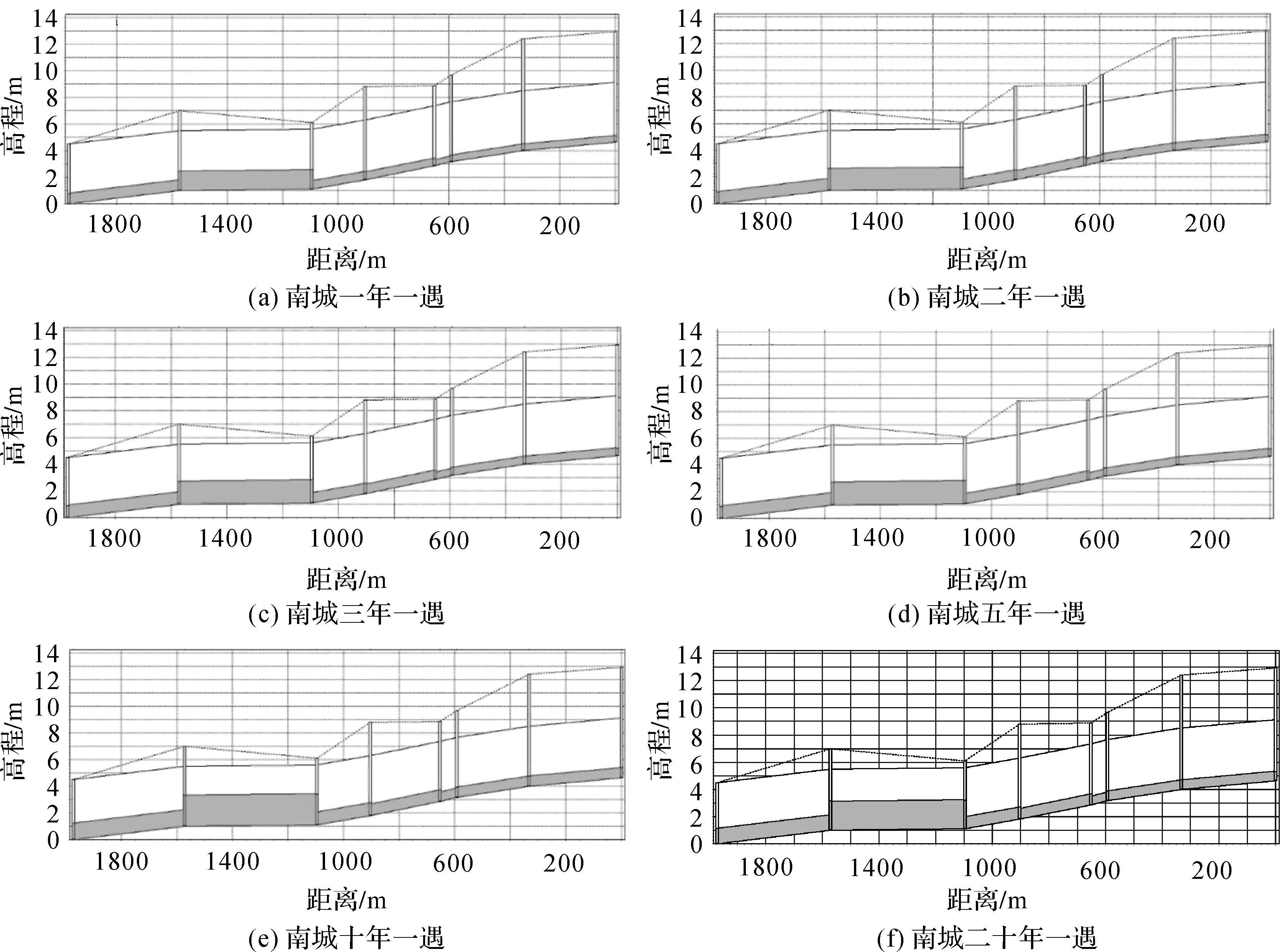

选择南城和莞城在多情景下附近都出现过内涝点、且服务区较大的干管作为试点分析。图5给出了南城一干管在一、二、三、五、十、二十年一遇情景下管道充满度情况。该干管在多情景下并未出现过载情况,且管道剩余空间非常充足,仅是随暴雨情景增加管道水深增加。通过结合其他干管和主要管道承载力分析知,其他主干管情况(除一干管被水力核实设计有误外)均与该管情况相似。说明南城主干管设计标准相对较高,可相对轻松抵御二十年一遇暴雨,另一方面也说明了南城区内涝点多因支管过细或数量不足导致。

图4 莞城一、二、三、五、十、二十年一遇内涝点空间分布图

表3 南城和莞城在多情景下的内涝点及积水时长统计表

图5 南城一干管在一、二、三、五、十及二十年一遇情景下充满度情况

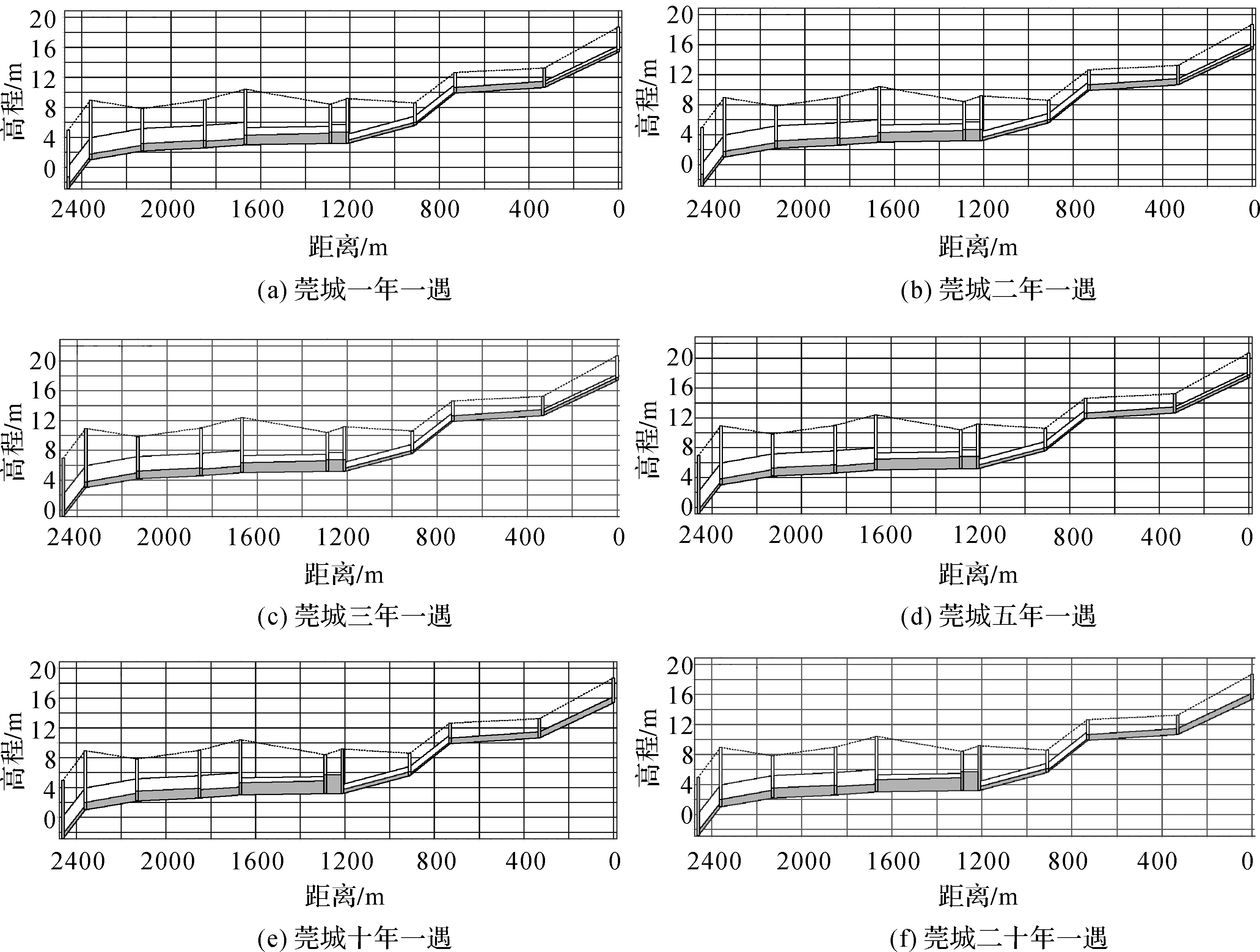

图6给出了莞城一干管在一、二、三、五、十、二十年一遇情景下管道充满度情况。该管道自一年一遇开始已出现不同程度的满载,且管径较小,其整体充满度较高,随着暴雨情景增加过载现象严重。同时通过结合其他干管和主要管道承载力分析知,莞城排水管网系统基本可应对一年一遇暴雨,但总体主干管的充满度较高,存在部分现满载。随暴雨情景增加干管和支管过载程度加剧。说明在老城区,由于建设年代早、管道规划不合理、设计标准偏低以及地形等因素,管道系统的功能不能较好体现,内涝情况较南城严重。

3. 模型结果可靠性分析

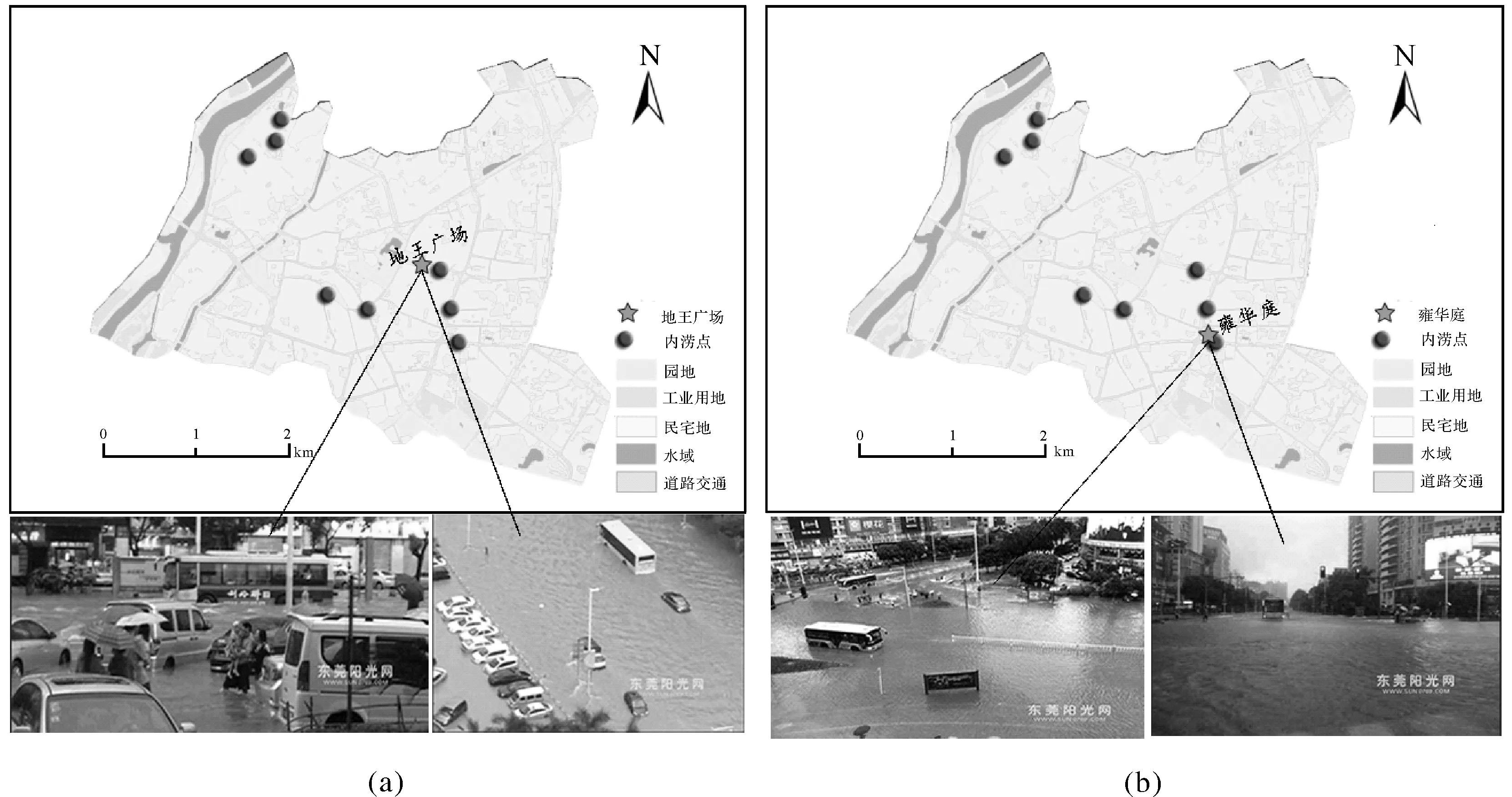

在缺乏模型验证数据的情况下,本文通过搜索东莞市2013年暴雨新闻报道,其中在一涉及莞城的报道中发现,受2013年台风“尤特”的影响,莞城地王广场和雍华庭积水严重,附近道路瘫痪,大量汽车被淹(如图7所示)。而本文中模型在一年一遇情景下地王广场和雍华庭附近恰恰显示为内涝点。新闻中个别现象的报道也正验证了模型结果存在一定可信度和可靠性。然而模型具体的可靠程度还需未来有详尽的内涝监测数据来量化验证。

五、结束语

本文基于GIS和RS对SWMM排水管网水力模型进行了快速构建,在东莞市新旧两城区进行了案例分析和应用,给出了模型对暴雨的多情景响应。结果表明,新旧城排水系统差异大,建设早的莞城排水系统功能较弱,有较大洪涝隐患;而新建区南城排水系统设计标准高,抵御洪涝灾害能力明显优于莞城。这也说明了基于GIS和RS构建SWMM的方法可以简便快捷地建立复杂城区排水管网模型,提高了模型分析精度,为进一步的深入应用奠定了基础。

图6 莞城一干管在一、二、三、五、十及二十年一遇情景下充满度情况图

图7 2013年“尤特”台风影响下有关莞城地王广场、雍华庭内涝及大量汽车被淹报道

参考文献:

[1] BURIAN S J, STREIT G E, MCPHERSON T N, et al. Modeling the Atmospheric Deposition and Storm Water Washoff of Nitrogen Compounds [J]. Environmental Modeling & Software, 2001, 16(5):467-479.

[2] ROSSMAN L A. Storm Water Management Model User’s Manual Version 5.0 [EB/OL]. [2014-01-16]. http:∥www.epa.gov/ednnrmrl/models/swmm /epaswmm5_user_mannual.pdf.

[3] CAMPBELL C M, SULLIVAN S M. Simulating Time-varying Cave Flow and Water Levels Using the Storm Water Management Model [J]. Engineering Geology, 2002, 65(8):133-139.

[4] ZAGHLOUL N A. Sensitivity Analysis of the SWMM Runoff Transport Parameters and the Effects of Catchment Discretisation[J]. Advances in Water Resources, 1983, 6(4):214-223.

[5] 赵冬泉,陈吉宁,佟庆远,等. 子汇水区的划分对SWMM模拟结果的影响研究[J]. 环境保护,2008,394(8):56-59.

[6] 丛翔宇, 倪广恒,惠士博,等. 基于SWMM的北京市典型城区暴雨洪水模拟分析[J]. 水利水电技术,2006,37(4):64-67.

[7] 董欣,陈吉宁,赵冬泉. SWMM模型在城市排水系统规划中的应用[J]. 给水排水,2006(5):106-109.

[8] 谢莹莹,刘遂庆,信昆仑. 城市暴雨模型发展现状与趋势[J]. 重庆建筑大学学报,2006,28(5):136-139.

[9] 刘俊,郭亮辉,张建涛,等. 基于SWMM模拟上海市区排水及地面淹水过程[J]. 中国给水排水,2006,22(21):64-66,70.

[10] 解智强,杜清运,高忠,等. GIS与模型技术在城市排水管线承载力评价中的应用[J]. 测绘通报,2011(12):50-53.

[11] 解智强,杜清远,高忠,等. 地下管线通用GIS平台建设及其在城市排水管理中的应用研究[J]. 测绘通报, 2012(8):72-75.

[12] 解智强,杜清远,高忠,等. 基于GIS模型的昆明市地下排水管线数据库设计与表达应用[J]. 测绘通报, 2010(10):59-62.