壮族花婆神话的文学人类学解读

李素娟,贾雯鹤

(陕西师范大学文学院,陕西西安,710100;重庆大学人文社会科学高等研究院,重庆,400044)

壮族众多类型的神话中,花婆神话独具特色。花婆为掌管生育的女神,她叫姆六甲,管理着花山,栽培许多花。她送花给谁家,谁家就生孩子。花有红有白,她送红花给谁家,谁家就生女孩,送白花给谁家,谁家就生男孩。有时,花山上的花生虫、缺水,人间的孩子便生病。主家请师公做法事禀告花婆,除虫淋水,花株茁壮生长,孩子便健康成长[1](1−2)。壮族民众用语言形式解读花婆神话中有关“花”的崇拜并加以神化,阐述花不仅生了姆六甲,而且其生殖力通过花婆神延续下来并继续发挥作用,至今在壮族的民间文化中传承着,即还在口传神话、民间信仰与生育习俗、民间法事、民间宗教祭典、民间宗教经典中传承着。

以往对壮族花婆神话的研究,侧重于起源的介绍、类型与变异的归纳分析以及实用功利性质的陈述,出现了丘振声《壮族图腾考》、梁庭望《壮族文化概论》、马学良和梁庭望《中国少数民族文学比较研究》、廖明君《壮族生殖崇拜文化》、梁庭望《越族神话与希腊神话神祗之比较》等为代表的论著。总体来说,已有的研究更多地停留在民间文学和民俗学的层面上,始终没有摆脱文本化、文学化的模式,无法延伸到文字记录以外的广阔领域。本文拟从文学人类学的角度,借鉴当代民俗学、宗教学和比较神话学所提供的视野和理论模式,尝试对花婆神话及其蕴含的生殖崇拜现象进行新的诠释和阐述,以期在此基础上揭示其神秘的另一面。

一、花婆神话的演化轨迹在民间信仰中的体现

郭沫若先生在《释祖妣》一文中曾有见地地指出,“蒂”的初字是“帝”,“帝”本是花朵全形,认为崇祀植物是古人生殖崇拜的一种表现[2](53−54)。远古时期,壮族先民对女性的生育缺乏科学的了解,仅仅凭借在劳动过程中,对大自然形成的感性认识。“在长期的采集过程中,人们逐渐注意到一个极为普遍的现象,即植物的花会变成果实;没有花的植物,一般不会结果;花不茂盛,果实就少,因此,花在壮族先民的心目中也就成为一种十分神秘的东西。”[3](129)这种神秘感使先民对花有一种敬拜之情。在大汶口文化山东莒县陵阳河遗址出土的一个灰陶缸上,刻有所谓“太阳云气”纹样。其实,人称“云气”者,也是花瓣的变异[3](231),它也明显体现了先民对于花的崇拜,说明先民已认识到“花”对于人类生殖的特殊意义。广西宜州市刘三姐乡中枧屯地处亚热带气候区①,年日照时间长,雨量充足,到处绿树成荫、繁花似锦,村民驰骋的神话想象力创造了“花”对于植物的生长繁衍具有决定性重要意义的存在:植物一年一度开花结果,具有无限的繁殖能力。所以在日常生活中,他们采取例如接触、模仿或象征等形式来表现对动植物的崇拜并加以神化,目的在于把花开结果的繁衍能力移到人类身上,并希冀通过某种崇拜仪式以祈求自身生殖繁盛、繁衍不息,“花生人”母题的神话便应运而生:

当人类还在混沌的时代,宇宙间只有一团由大气结成的东西,由屎壳郎来推动。后来飞来了一只裸蜂,这裸蜂有钢一样的利齿,把这一团东西咬破了,出现了三个蛋黄一样的东西,一个飞向天上,成为天空;一个飞到下边,成为水—— 海洋;在中间的就是大地。大地后来长了草,草上开了花,花里长出一个披头散发赤身裸体的女人,这就是人类的始祖母神姆六甲。姆六甲受风而孕,撒了一泡尿,润湿了泥土,姆六甲拿起泥土按照自己捏成人形,后来就有了人……[4](751)。

这则中枧屯壮族的人类起源神话,按照故事叙述结构的逐渐发展变化,大体上循着天地混沌→三黄神蛋→三界→花生姆六甲→姆六甲繁衍人类这样一条脉络演进。在这个叙述结构中,其一值得关注的是“花生人”这一主题在神话中的出现;其二是生育人类的生殖女神姆六甲是从花中诞生的,她的生命本质是花,具有至高无上的神力地位。如此看来,当姆六甲从花朵中生出来后,以“花”为内涵的先妣女神姆六甲便诞生了,不难觉察出这实际上是壮族先民对花的生殖崇拜的结果。不但由花中长出,花婆她还有不少神通:

花婆是花中长出来的花之神、花之王,管理花山上所有的花之魂,每一花之魂对应人间将生或已生的孩子的命。想要或就要生小孩的妇女都要祈求花婆送花即送子;小孩生病了,必是他/她的命花缺水或长害虫,小孩的母亲就要祈求花婆给小孩的命花浇水或除去虫害,有时,还要给小孩招魂等等[5]。

人死了,灵魂回到花山,还原为花,再由花婆赐予别家,他便到人间投胎了[6]。

从这则神话可以获悉,姆六甲在花中诞生的具有非凡生殖力的女神形象衍化而成兼有掌管死亡与再生权力的神秘“花婆”神衹。花婆也是花中长出来的,是花之精灵造成的神灵幻象,毫无疑问,她的原型应是花本身。这样,从单一的生命赋予者,到“生——死——再生”这样一种生命循环过程的主宰者,花婆神在初民心中获得了某种神圣性。据新石器时代宗教神话的通则,大凡具有再生特征的神灵都被归结到女神——母神一类,因为在初民朴素的经验观察中,是母体而非父体单独承担着生命再生产的职能[7]。因此,花婆神话便成为后来中枧屯壮族以植物“花”为象征,以人间的“花园”为意象,以神衹“花婆”为支柱点的生殖崇拜和民俗礼仪的全部内容。

在中枧屯花婆庙的神台上,刘三姐的神像与花婆的神像和神位并排摆在一起,即刘三姐和花婆同尊为生育神。这种现象源自壮民好歌的习俗及村民对歌仙刘三姐编歌唱歌才华的崇拜与仰慕,是民众对刘三姐形象神化后的反映。神化有端,必有其赖以形成的生物原型,如据《广东考古》注从化当阳山:“其左为仙女峰,相传为仙女刘三妹所居,……三妹善歌不嫁,修道于此,遂仙去;有草开花如锦,名映山红,他山皆无,俗以为仙花。”[8](265)我们从这段引文获知,刘三姐生命的本质也是花,而“花”在广西民间的文化意象中,有代表生命、代表情爱的意义,壮语就是把处于春情萌发状的女性或雌性动物俗称为“花”,也把女性和雌性动物的受孕称为“得花”。与此同时,刘三姐是被仙化了的一代天才歌手,她流传下来的遗作中,大量存在着以“人是花来花是人”的思维方式构思出来的情歌,如:“好花红,好花生在高岩中。哥想伸手摘朵戴,又怕岩翻惊动龙。好花鲜,好花生在岩上边,哥想伸手摘朵戴,怕踩岩崩惊动天。好花多,好花生在那边河。哥想伸手摘朵戴,一来隔水二隔坡。妹是那边一蔸藤,朵朵花开十八层。哥想爬藤去连妹,又怕藤断两头崩。”这首《花歌》采用以花喻人的艺术表现手法,用花来比喻自己的心上人,借对花的赞美来抒发自己对心爱姑娘的爱慕之情,可谓比喻贴切,情趣盎然,既称颂花,又赞美人。需要指出的是,在宜州市壮族地区,这样以花喻人的歌谣可以说是俯拾皆是,以至于当地民众把“情歌”称之为“花歌”。若再从“花歌”所蕴含的原型象征意义上看,它们与《诗经》中郑国青年男女每年三月上巳,在溱水和洧水之滨祓禊游乐,当双方情投意合时“赠芍采兰”(“古之芍药非今之所云芍药,盖蘼芜之类,故《传》以为香草”)②,“兰”与“香草”不仅表示结交定情之意,而且与隐喻着祈求生子的内涵相吻合。由此观之,刘三姐生命意境的生物原型就是“花”,这与“姆六甲”“花婆”的生物原型同出一辙,即“姆六甲=花婆=刘三姐”三位一体的关系,足以作为“花婆”神原型的依据③,换言之,刘三姐也是中枧屯壮族聚居区的花之神,现实中壮民对刘三姐神化现象的态度便对此有充分的印证:① 刘三姐被村民发自内心地纳入本民族的信仰系统,进入他们的神系,成为膜拜的对象,即在他们神话式的思维中,生育之神刘三姐是姆六甲、花婆的衍变和延续,世代相传并占有重要地位。② 时至今日,每年的农历二月十九日花婆神生日之际,中枧屯都要举行祭祀活动,请花神刘三姐到花婆的花园“查花”,保佑村屯人丁兴旺,老少平安,便是除神话思维的间接反映外,现实生活中直接反映壮民崇拜花神刘三姐的实例。通过以上实证表明,刘三姐被尊为对种族的延续和扩大有重大意义的花神,与花生姆六甲、花婆在生死转换中的特殊生殖意义的神话内涵一脉相承。

从神话象征叙事的通则出发,如果说花婆神话的内容以象征性意义来传达壮族先民生殖崇拜的思想倾向,那么,花神刘三姐现象则是现实地表达壮族先民生殖崇拜的举动,实质上都是花的原型所转换生成的一种象征性表述。因此,只要人类继续存在、对人类自身的繁衍与发展、生命的保护与延续仍然足够重视,那么,壮民对于花婆信仰的热情就会一如既往的强烈,因为“壮族民间信仰中民众所崇拜的对象,往往与人们的日常生活有密切联系,出于对崇拜对象的依赖之感和敬畏之情,进而把它神化,祈求得到它的恩赐”[9]。

二、“求花”仪式的民俗活动事象在花婆神话中的彰显④

壮族原始信仰中的万物有灵观念认为,人是有灵魂的,人死后“灵魂必先飞到花园里,附在一种花的花朵上,然后由花婆安排到人间投胎”[10](253)。花的本义指植物的繁殖器官,一般凋谢后结成果实,壮族引申为生育能力,死而复生、绵绵不绝是它的根本特征。与神话文本的研究相比,更加引人注目的成就是文字记载以外的“花”和“花婆”形象的再发掘与再阐释:① 原始岩画。在广西宁明、龙州、崇左、扶绥等地的左江流域200多公里长的沿岸峭壁上,分布着古代骆越人描绘的183处崖壁画。据考证,花山岩画距今已有2 500多年的历史,整幅画面长172米,高约50米,面积8 000多平方米。现存图像以人像造型为主,另有一些动物图像、环形图像、刀剑图像等,大小不一,共111组。环形的符号化图式,按考古学方法分类便可得五型二十五种:一是单环形,二是双环型,三是三环形,四是实心型,五是芒线型[11](164)。据民俗学者推测,这些圆圈有的是太阳,而大多数应是壮族原始图腾——花的表征。理由有二:其一,大多数人向着圆圈祈祷,且女性带有花冠,与壮族向花婆祈子的习俗相近,并可以与壮族神话相佐证。众多的圆圈象征着花的繁盛,代表族群的繁衍;其二,向花祈祷的周围有横线,与壮族传说中的花桥类似⑤[12]。人类早期的绘画和雕刻,并非休闲欣赏的对象,而是顶礼膜拜的偶像,花山壁画中所展现的这种隆重的祈花仪式,正是用图像叙事表达壮族民众喜“花”、崇“花”的史前神话观念。②“求花”仪式。壮族聚集地区,尤其是花婆倍受祟敬的宜州市刘三姐乡中枧屯,至今依然流行着婚久无子的夫妻希望通过“求花”仪式问卜祈福,向花婆虔诚求子的习俗。仪式由仙婆主持⑥,求子夫妇双方必须到场,分三个步骤:

第一步,仙婆家中以八仙桌为神台,仙婆坐在左边的座位,祖师的神像摆在神台中间,求花夫妇坐在神台的右边。仙婆点燃九支香,分别插在神像前的香炉中,便开始敬请祖师引领其灵魂入天上的花园请花婆查花根、看花枝,因为中枧屯民间传说花婆管理的三十六个花园中,优良品种只有十二种,其余的皆为次品。于是,不育或育有男女但发育不正常,痴呆愚笨、长得丑陋、夭折的,都认为是花婆没有赐花或只赐了次品花的缘故[13]。查问婚久不育的原因,此即所谓“问花”⑦。

第二步,待花婆查明过去不生育或生育流产不良状况的原因后,仙婆求助祖师把送花路上的绝房鬼和凶鬼消除干净,求子夫妇才能生育子女。然后向花婆求情,希望花婆恩赐好花给求子夫妇,此所谓“求花”。“三月初三来求婆,少座木桥少朵花,生我命丑无缘分,无缘无分,好比壶里少杯茶。人讲我有龙虎煞,天狗吃了我的花,夫妻吵闹姻缘丑,花棚婆王,求你送我一枝花。烧香烧纸敬天门,酒肉饭菜求地神,头上靠天来保佑,谢天谢地,好花应送我家门。今年求你三月三,六月初六再来还,明年若有花枝到,众人欢喜,好丑送来心也宽。”[14](1138)“求花”歌乞求花婆体恤“求花”夫妇的难处,恩赐好花。接着,仙婆得到花婆应诺送花时,便唱到花婆如何恩典,赐给好花,“我是花神来撒花,哪人接得子孙旺,花朵沾身娘欢笑,明年生个胖儿郎。我是花山花林婆,花林仙婆花心肠,谁人求花求到我,保你子孙万代长。”[15](52)除此之外,又嘱咐如何栽培护理,直到求花之人一一承诺。

第三步,求子夫妇在仙婆的带领下去接象征生育的纸花。接花时,仙婆站在神台边,嘴里唱着“接花”歌:“花啊花,花丛上下来,我家有钱米,请你来啊花。花呀花,长在苦瓜棚,朵朵笑眯眯,这回有了家。花啊花,长在丝瓜棚,我不要白花,要红花回家。花啊花,长在桐树上,人仔要娘领,我仔自进家。”[11](223)一边从香炉中抽出三根香交给求子的妇女,让她走在前头,其夫提起放在神台下的公鸡跟在后面,在神台前走三圈,然后把香插回香炉里,鸡放回神台下,用衣襟接过仙婆从神台上拿起事先准备好的纸花,表示接稳花婆赐给的花,并呼唤着:“子呀孙呀回家来啰!”“红花呀白花呀开在我家啰!”随后女方把纸花放进衣服口袋,意味着求花得子。最后,仙婆燃化纸钱,谢花婆送花。至此,整个“求花”送子仪式才告结束。

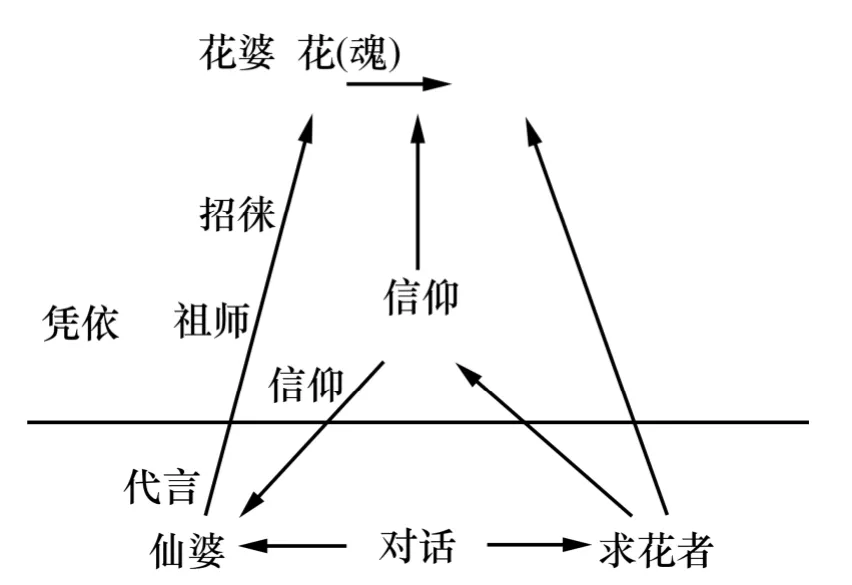

凭借祖师之力,以仙婆为核心,“求花”祈子仪式形成了一个由仙婆、祖师、花婆、花(魂)、求花者共同组成的超自然、超感官的对话系统(如图 1所示)。横线以下,是感官系统所能观察到的现场活动;横线以上,则是内化于当地人意识形态的花婆信仰系统。如图所示,花(魂)是最基本的,是壮民期盼生育能力的情感归宿的一种所指,因为在壮族民俗中,花是生命的象征,传说人的魂都是长在神树上的花朵,人得了花魂才会受孕生子,而花魂是神赋予的,只有已蒙神福的花魂,才能使人吉祥幸福[16];仙婆虽是仪式的中心一环,但其所发挥的只是媒介作用。当祖师把仙婆引入花园后,仙婆就把求花者的观念意识传递给花婆,然后化身为所引花婆,实现求花者的意愿。仙婆“求花”时丧失自身主体性,化身完全得力于对祖师的凭依。祖师是整个活动的基石,取消它,仙婆将丧失“求花”能力,仪式将随之消失。

图1 “求花”祈子仪式对话系统

在仪式中,仙婆拜花婆的神力,实现了祈生育、佑健康的目的,仙婆由此成为花婆在人间的代表。在中枧屯,村民把仙婆称为“三姐”。“三姐”即刘三姐,是“刘三姐”这一文化符号的简称,民众用以表达某种佑护理想和心理企求,是一种附会和借代。被称为“三姐”的仙婆,都是不学自会、无师自通、神灵通过人在梦中或在病中得到传授:

女巫称巫婆,壮族民间又将其称为“禁婆”、“仙婆”、“鬼婆”。巫婆一般无师承,无师自通。一些平时迷信鬼神,能说会唱,感情丰富而又意志脆弱的妇女,偶然罹病昏迷,神志不清,胡言乱语,吟唱一些离奇古怪的话语或歌谣,做出一些非常人的动作,被人们视为鬼神附身,宣扬自己就是鬼神的代言人,经过拜香火,成为巫婆[17](79)。

从以上引文得知,仙婆是沟通鬼神的使者,是鬼神的替身,具有出入上中下三界的能力,进入出神状态的能力,医疗能力以及在社群与非常态的世界之间沟通的能力[3]。就此意义而言,仙婆自身所拥有的这种出神入幻的原型性景观,与深受壮民爱戴的巫神刘三姐以歌乐神而达到祈福、实现虚幻的东西变成实事而转化成为的原型意象遥相呼应⑧。除此之外,“求花”仪式中仙婆吟唱的是“天上歌”,即神灵借仙婆之口唱出的歌,这类歌一般人很难学会,也不会唱,仙婆自己能掌握这类歌,完全因为神降于身。活动中每每唱起这些歌时,都是依附体内的神灵唱一句,自己跟着唱一句,若神灵戛然而止,仙婆也黯然失声;倘若神灵离身,仙婆将失去演唱此类歌的能力。仙婆几乎没接受过正规的学校教育,勉强认识一些字,但神灵附身后却口若悬河、吟唱如流,这种本事与刘三姐能歌善唱的本领颇为相似。

有学者认为:“仪式仅仅是人们早先思想观念的物质形式,从属于相对应的宗教的思想和观念。”[18](26)作为与花婆神话的表述相兼相融的“求花”仪式,其出现与中枧屯壮族自古便有的信巫崇巫观念相适应。

壮族民间事象的宗教信仰中,巫术活动极为繁盛,我国的古书中就保留了初民这方面的认识。《史记·孝武帝本纪》载:“是时既灭南越,越人勇之乃言:‘越人俗信鬼,而其祠皆见鬼,数有效。昔东瓯王敬鬼,寿至百六十岁。后世漫怠,故衰耗。’乃令越巫立越祝祠,安台无坛,亦祠天神上帝百鬼,而以鸡卜。上信之,越祠鸡卜始用焉。”勇之作法时,宫廷中观者如云,围臣如雨。对照今本《百粤风土》的记载,“民众‘病不服药,日事祈祷’,延巫通神,‘日久不休’。越巫甚至打入宫禁,轰动朝臣”,意思还是一致的。就祈子求生之俗而言,于商代的甲骨卜辞中,也可见之:

戊申卜: (求)生五妣,于乙、于父己?(《合》22100)

癸未,贞:其 (求)生于高妣丙?(《合》34078)

辛巳,贞:其 (求)生于妣庚、妣丙,牡、 、白豕?(《合》34081)

上引辞例中的先公示壬配“妣庚”(又称高妣庚)、先王大乙配“妣丙”(又称高妣丙)、“妣壬”、祖丁配“妣已”(又称高妣己)、“妣癸”等已故五位先妣,于商人心中,已成为祈求生育的女神,故商人崇拜且对其举行祈子祭祀。举行祈子祭祀时,商人亦重视牲畜的雌雄性别,即以雌雄动物象征男女的性状态,又通过交感作用而求生祈子,故可视为与人类生育的交感巫术有关[19](225−226)。由此可见,壮族的“求花”仪式本身就是充满神秘色彩的巫术活动,在巫风盛行的社会环境中和民众对祈子求生之俗的高度关注下,它的产生和发展满足了壮族民众的心理需求。

当我们把注意力从巫术活动转向神话本身时,还可以清楚地看到“求花”仪式与“花”在生死转换中的特殊生殖意义的神话浑融之特点。哈里森认为,在希腊语中,神话的定义是“在仪式行为中所说的东西(talegome-naepitoisdromenois)”;美国“历史学派”代表人物博厄斯(Boas)认为一个仪式就是一个神话的表演。“人类学分析表明,仪式本身是作为神话原始性刺激产物。”[20](39)中枧屯的“求花”仪式就是一种具有固定程式化的象征性的符号行为,是壮族花婆神话的仪式化再现。借助于仙婆象征性模拟帮助的这种固定程式化的符号行为,以“花(魂)”为符号载体,表达出“生殖繁盛”的话语符号。同时,“求花”仪式也是壮族花婆神话叙事的模板,它由仙婆唱着“天上歌”与神灵对话,虚拟地再现人界与神界的联系,体现了神话与民间信仰的相互渗透,反映出壮民对生命永恒的追求,对死亡的抗拒,归根结底是依托“神话”对生与死的注释。至今,壮族民众对“花”的生育和繁殖能力依然敬崇,通过象征着生死转换的“求花”仪式求得生育吉祥如意的做法,都可以看作是壮族“花生人”神话母题的注脚。

花婆神话中的“花”崇拜表现了壮族人对生命的诞生与死亡进行的神化解释,成为孕育壮族生殖崇拜文化的历史源头,并影响它的延续与发展。随着科学的发展,社会的进步,人们早已认识到生育是男女交合的结果,但是花婆神话无论是过去还是现在,从始至终都与生殖崇拜紧密相连,依旧影响着壮民的生活。壮族居于此而形成的生殖崇拜信仰隐含在口传神话之中,深植于壮族生殖文化的土壤里,体现出壮族民众对生命本体的渴求。

注释:

① 笔者选择刘三姐乡中枧屯作为田野调查点,基于如下两方面的考虑:中枧屯位于广西宜州市北部5公里处,村庄沿河而建,背靠连绵大山。全屯88.3%以上是壮民,生计方式以农业为主,养殖业补充;日常用语以壮话为主,兼讲桂柳话;中枧屯是歌仙刘三姐的故乡,壮族乡村文化积淀较别处深厚,宗教文化、山歌文化保存甚于其北部的上枧屯和南部的下枧屯,有利于了解包括民间信仰和山歌文化在内的乡村壮族文化。

② 《后汉书·袁绍传注》引《韩诗内传》。“靡芜”,李时珍《本草纲目》认为即未结根时的芎管(川芎)嫩苗,转引自潘其旭《壮族歌圩研究》,广西人民出版社,1991年,第67页。

③ 在宗教世界中,人的形体与非人的生物体是可以互变的,即人可以变为某一种植物或动物,反过来,某一种植物和动物也可以变为人。引自覃晓航《“六乌圣母”与壮族的乌鸟崇拜》,《中南民族学院学报》1993年第2期。

④ 壮族生育习俗,壮语称“求花”,意为“求生育子女”。引自《中国各民族宗教与神话大词典》,学苑出版社,1993年,第764页。

⑤ 壮族民间宗教仪式中,花桥就是女方父母送花(新生命)到男方投胎所经过的桥梁,桥梁用一块长形石板象征性地安放在男方门前。引自黄桂秋、侬兵《镇安故地壮族巫信仰历史与现状考察》,《百色学院学报》2008年第1期。

⑥ 在宜州市,但凡有一定民间宗教信仰的人,都知道仙婆。日常生活中,壮族民众面对不幸灾祸的降临而在现实中找不出原因时,一般要请神问鬼或占卜,查找原因,看是何鬼作祟,或是冲撞何神,然后决定解决的方法和手段,这往往需要求助于此类人。

⑦ 壮族生育习俗。人们认为,无论男女老少,都是天上司生育之神“花婆”花园里的一朵花。因此,预知自家未来事或已死去的亲人事,便找仙婆(巫婆)问花。为一种原始巫术的遗存。引自《中国各民族宗教与神话大词典》,学苑出版社,1993年,第764页。

⑧ 刘三姐在民间传说故事中的形象是多样化的,作为巫便是其中的一种。参见黄达武《刘三姐的双重身份——歌仙与巫神》,《中南民族学院学报》,1990年第4期。

[1]农冠品等.女神·歌仙·英雄[M].南宁: 广西民族出版社,1992.

[2]郭沫若.郭沫若全集考古编(第一卷)[M].北京: 科学出版社,1982.

[3]玉时阶.壮族民间宗教文化[M].北京: 民族出版社, 2004.

[4]赵国华.生殖崇拜文化论[M].北京: 中国社会科学出版社,1990.

[5]蓝鸿恩.中国各民族宗教与神话大词典[M].北京: 学苑出版社.1993.

[6]覃守达.试论壮族乜洛甲崇拜和花婆崇拜[J].经济与社会发展, 2009(7): 103−104.

[7]金茂年.歌谣、神话与花婆崇拜[J].民间文学论坛, 1995(2):68.

[8]叶舒宪.冬眠之熊与鲧、禹、启神话通解——从熊穴启闭获得的启发[J].长江大学学报, 2007(4): 5.

[9]邓凡平选编.刘三姐传说集[M].南宁: 广西民族出版社,1995.

[10]黄桂秋.刘三姐文化的人类学解读[J].河池学院学报,2008(1): 109.

[11]廖明君.壮族自然崇拜文化[M].南宁: 广西人民出版社,2004.

[12]覃圣敏.广西左江流域崖壁画考察与研究[M].南宁:广西民族出版社, 1987.

[13]翟鹏玉.花婆神话、花山壁画与壮族生态伦理缔结[J].柳州师专学报, 2007(4):69.

[14]黄桂秋.论布洛陀的陪神麽渌甲[J].广西右江民族师专学报,2006(1):6.

[15]中国歌谣集成广西卷编辑委员会.中国歌谣集成·广西卷[M].北京: 中国社会科学出版社, 1992.

[16]黄全安等编.壮族风情录[M].南宁: 广西人民出版社, 1990.

[17]黄桂秋.壮族巫师的信仰世界[J].文化遗产, 2010(1): 115.

[18]叶舒宪.猫头鹰重新降临——现代巫术的文化阐释[J].寻根,2004(3): 26.

[19]彭兆荣.人类学仪式的理论与实践[M].北京: 民族出版社,2007.

[20]赵容俊.殷商甲骨卜辞所见之巫术[M].北京: 中华书局,2011.