红船豆枢纽工程启闭机房框架梁裂缝分析与处理

裘华锋

(浙江省水利水电勘测设计院,浙江 杭州 310002)

0 引 言

混凝土结构建筑物在建设过程和使用过程中经常出现不同程度、不同形式的裂缝,这是一种相当普遍的一种缺陷.它是长期困扰着建筑工程技术人员的技术难题.

混凝土裂缝的主要成因有以下情况:(1)由外荷载(静、动荷载)直接应力引起的裂缝和次应力引起的裂缝;(2)由变形变化引起的裂缝:包括结构因温度湿度变化、收缩、膨胀、不均匀沉陷等原因引起的裂缝[1].本文结合工程实例,通过计算分析该工程中混凝土框架梁产生裂缝的主要原因,并提出相应的处理方案和预防措施.

1 工程概况

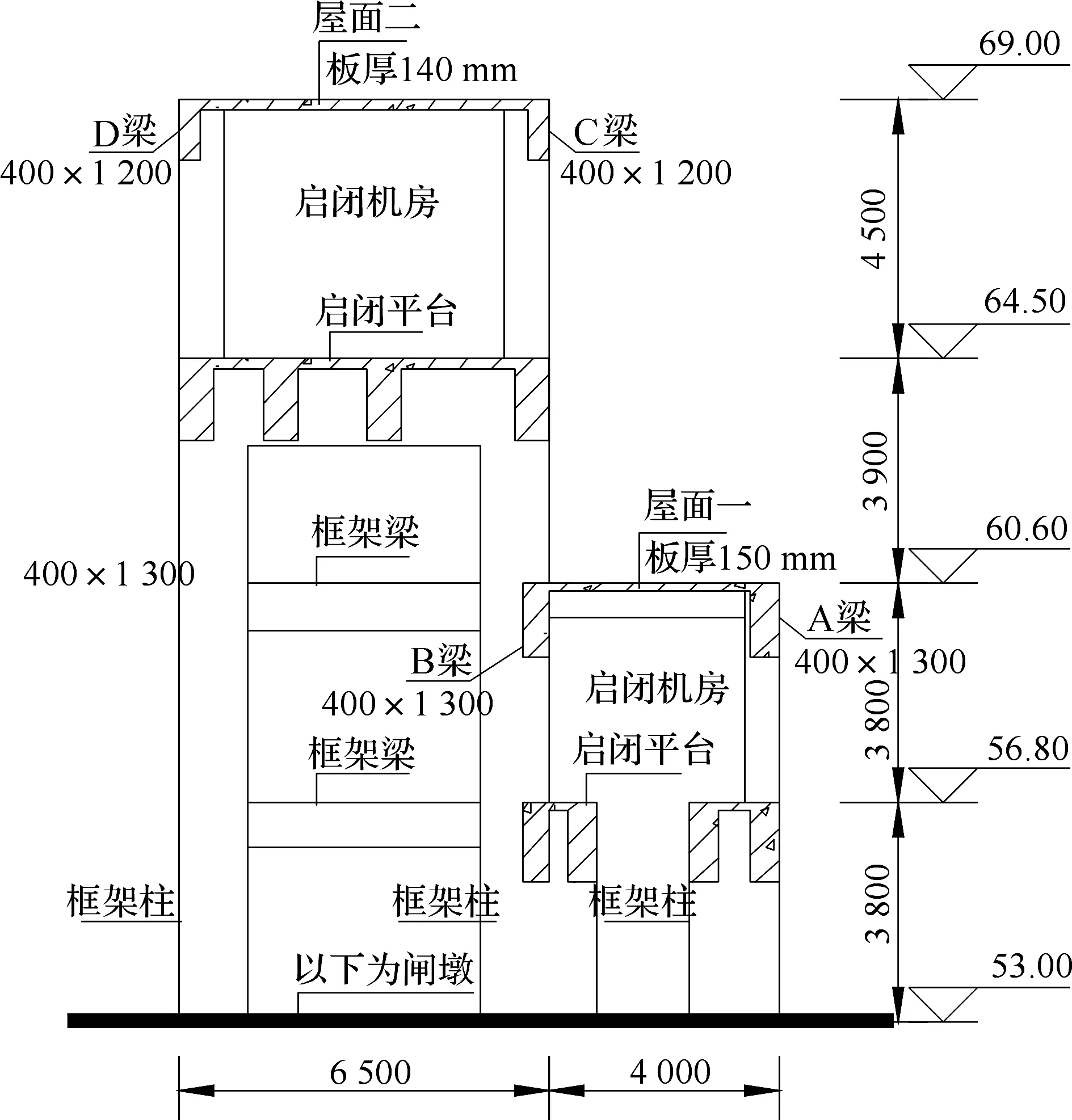

红船豆枢纽工程中设有24孔泄洪闸,水闸每孔净跨14.0 m,中墩宽2.5 m,边墩宽2.0 m,基础直接落于基岩,每孔孔底板中间设20 mm伸缩缝.检修平台以上设启闭机房(见图1),框架结构,每三孔为一计算单元,每单元长度分别为49.50 m和50.25 m,单元与单位之间设20 mm宽伸缩缝(缝设在中墩上),53.00高程以上主体结构混凝土均采用C30混凝土.以启闭平台为界分别由二家施工单位施工,启闭平台以下和以上分别采用现场自拌和泵送商品混凝土,启闭机房屋面一和屋面二上的框架梁(A梁、B梁、C梁、D梁)及屋面板浇筑完成后陆续发现大量细微裂缝.

图1 结构剖面布置图

2 裂缝检测

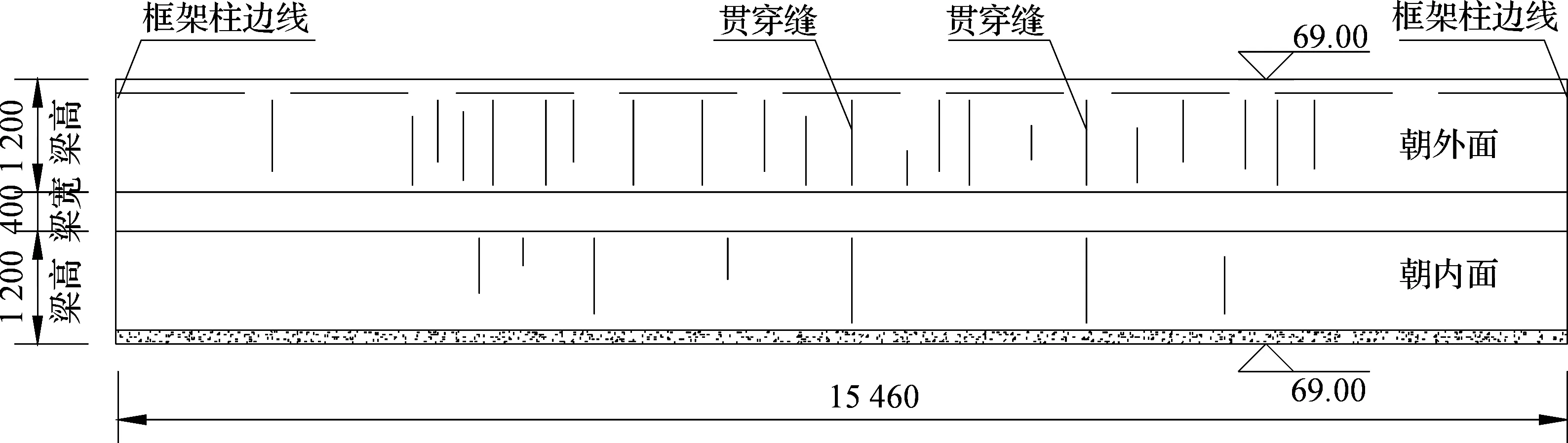

由于出现的裂缝较多且细小,靠肉眼难以准确识别缝宽及缝深,故请专业的检测机构对裂缝的分布、宽度、深度等进行了检测.检测人员分别对1~24号孔的A、B梁和4~21号孔的C、D梁进行了裂缝的分布、宽度检测,检测结果表明A、B梁上共有裂缝424条,裂缝宽度在0.02~0.28 mm之间,其中宽度不大于0.10 mm的共有188条,0.10~0.20 mm之间的共有112条,0.21~0.28 mm之间的有124条,裂缝长度在0.35~1.15 m之间;C、D梁上共有裂缝913条,裂缝宽度在0.02~0.21 mm之间,其中宽度不大于0.10 mm的共有725条,0.10~0.20 mm之间的共有186条,0.21 mm的有2条,裂缝长度在0.11~1.02 m之间;对8、16、19号孔的C、D梁进行了裂缝深度检测,检测结果表明,8号孔C梁和D梁分别有2处贯穿性裂缝;16号孔C梁和D梁分别有1处和2处贯穿性裂缝;19号孔C梁和D梁分别有1处贯穿性裂缝,其余均为浅表性裂缝.通过对框架梁裂缝的检测,表明裂缝皆为出现于梁腹且大致垂直于梁腹纵轴的竖向裂缝,且大部分在梁腹两侧非对称出现,梁靠室外侧明显多于梁室内侧;有少数裂缝的上端延伸至梁顶的板底,但板底未发现开裂;有较多的裂缝(尤其梁跨中央部位的裂缝)的下端延伸至梁下底边,但均未绕过梁的底面形成U型裂缝;同一榀框架梁内,中间跨的裂缝多于两边跨的裂缝;裂缝多数分布在跨中区段内.所有裂缝基本上呈上下端窄中间宽的枣核形,且通过观测,发现裂缝并未继续发展.经初步分析取8号孔上的D梁作为典型的裂缝(见图2).

图2 孔D梁(中间跨)展开裂缝分布图

3 裂缝类型分析

经用回弹仪进行超声回弹综合法检测,检测数据表明,框架梁的混凝土(龄期大于90天)强度均超过C40,部分甚至超过C50,混凝土强度满足设计要求.梁的截面尺寸及保护层厚度经检测符合设计要求.通过观测没有发现建筑物存在不均匀沉降现象,设计标高亦无明显变化,柱子无明显的偏斜.经核查该工程所采用的钢筋和水泥的出厂合格证及进场复验报告均符合要求.

用PKPM结构设计软件对原结构进行了重新校算且加入温度荷载(温降温度场:-34°;温升温度场:22°),验算结果表明实际配筋均能满足要求,所有框架梁在正常使用情况下计算的最大裂缝宽度均小于0.3 mm,同时从裂缝出现时,大部分设计恒、活荷载还未加载,可以排除裂缝是由外荷载引起.结合前述的裂缝检测结果、裂缝特征及沉降观测结果可以判断,该工程框架梁的裂缝是属于较典型的由变形变化(混凝土收缩)引起的裂缝.

4 裂缝验算

混凝土收缩根据计算公式[1]:εy(t)=εy(∞)·M1·M2·M3·…Mn·(1-e-0.01t),式中:εy(∞)为混凝土的终值取3.24×10-4;M1、M2、M3、…Mn为考虑非标准条件的修正系数,经查表计算得1.2.梁表面的相对收缩变形(t=30天):εy(30)=3.24×10-4×0.91×(1-e-0.01×30)=0.77×10-4.收缩当量温差根据计算公式[1]:T″=εy(t)/α,式中α为线膨胀系数取1×10-5,经计算T″=7.7℃.内外水化热温差一个月平均取值T′=35 ℃,梁表面总温差T0=T′+T″=42.7 ℃.计算温度应力考虑到梁从拆模时开始显著降温,其后逐渐降温至出现裂缝,松驰系数H(t,T)表查取0.45,代入公式:σx(y)=0.45·E·α·T0/(1-u)·(y2/h2-1/3)=0.45×3.0×104×1×10-5×42.7/(1-0.2)×(y2/h2-1/3)=7.2×(y2/h2-1/3),则表面最大应力σmax=7.2×2/3=4.8 MPa(拉),根据实际散热条件(降温较快),松弛系数H(t,T)有可能大于0.45,应力还有可能增高,裂缝可能在30天之前就已经出现.

对于C30混凝土,其抗拉强度Rf=2.3 MPa左右,考虑偏心非均匀受拉,取y=1.7,σmax=4.8 MPa>y·Rf=1.7×2.3=3.9 MPa(开裂),可得出裂缝主要是由混凝土的温度收缩引起的.

5 裂缝产生原因分析

裂缝产生原因较复杂,经过多方调查、研究、翻阅有关资料,由统计分析可知框架梁开裂的主要原因有以下几方面:

(1)设计方面

本工程框架梁的截面尺寸(400×1 200/1 300)很大,框架梁上端受到现浇钢筋混凝土板的约束,下端由于受到梁底较多纵向受力钢筋的限制时,就会形成位于梁腹两侧中间宽、两端窄的竖向枣核形裂缝,且多集中在框架梁的中部.这是由于在混凝土硬化时产生收缩,梁的上、下端配有较多纵筋,纵筋承担着较大的收缩拉力,而梁的中部纵向腰筋较少(配筋率0.12%),没有足够的强度以抵抗这种拉应力而使混凝土受拉并大于其最大抗拉强度,所以混凝土框架梁发生开裂[2].

同时本工程框架纵梁全长达50 m接近规范[3]上限,设计时未充分考虑温度收缩的影响,中间未设后浇带或加强带,同时混凝土内也未掺加膨胀剂,故加剧了框架梁混凝土裂缝的出现.

(2)材料方面

本工程混凝土采用泵送商品混凝土,经现场回弹检测混凝土强度均超过C40,部分甚至超过C50,比原设计强度C30高很多,查看其混凝土配合比等资料,发现实际每立方米胶凝材料用量为375 kg/m3,坍落度达180 mm,水泥用量和用水量均较大,通常随着水泥用量的增大混凝土收缩也相应的增加,混凝土内部产生拉应力而产生裂缝.同建筑物的下部启闭平台由于采用的是自拌混凝土,施工采用的坍落度小,相对应采用的水泥用量和用水量均较小,启闭平台至今没有发现裂缝.

(3)施工方面

屋面框架梁主要施工期为5~7月份,且梁浇筑3天后就拆除了侧模,表面又没有及时覆盖加上养护不到位,以至于框架梁混凝土表面失水过快而产生剧烈收缩,而且其表面失水远大于内部,再加上结构内外水泥水化热差(内高外低)的影响,最后导致了框架梁混凝土外表收缩快且大、内部收缩慢且小的不均匀收缩,而早期混凝土强度又低,不能抵抗这种变形应力引起的混凝土框架梁由表至里的开裂,同时由于框架梁朝室外侧的面上承受江风较大且受太阳直射温差大,所以出现朝室外面的梁面上裂缝数量大大多于朝室内面梁上的裂缝数量现象.

6 裂缝处理建议

在施工及使用阶段有无肉眼可见的裂缝是大部分业主评价工程质量好坏的主要标准.裂缝宽度即使是在规范容许的范围内,对结构的安全影响不大,但也会给业主的心理带来不安全感.若裂缝大于0.3 mm则会对结构的整体性和耐久性产生影响.从耐久性的角度出发,裂缝的出现会引发渗漏、钢筋锈蚀、结构刚度降低、变形增大等一系列问题,影响后续施工工作和结构的正常使用.因此,必须对结构的裂缝进行修补[5].

本工程中裂缝经检测宽度多数在0.2 mm以下,少量在0.2~0.3 mm之间,裂缝对承载力无影响(自约束应力系自平衡应力,开裂后应力大部分消失),理论上虽能满足规范[4]的要求,但考虑到存在的裂缝很多给使用者心理造成恐惧感,为了确保投入使用后结构的安全性和耐久性,对结构的裂缝进行处理,具体方案如下:对稳定的表面裂缝且宽度小于0.2 mm以下的裂缝采用环氧树脂进行表面封闭;对稳定的贯穿性裂缝及宽度0.2~0.3 mm之间的表面裂缝采用低压灌浆处理的方法予以封闭,且灌浆时间最好选择在冬季温度最相对较低时进行.

7 预防措施

针对本工程中框架梁出现的裂缝情况,提出以下预防措施:

(1)对长度接近或超过规范限值的混凝土结构设计时应充分考虑温度收缩的影响,通过采用设置后浇带或加强带、设伸缩缝、混凝土内掺加膨胀剂等措施.

(2)对截面较大的梁应重视梁腹板构造钢筋的设置,适当提高配筋率和缩小钢筋的间距.

(3)严格控制混凝土的配合比,特别是高强度、大流动性条件下的泵送商品混凝土.在满足混凝土强度的情况下,尽量降低水泥用量;按施工要求选择较低的坍落度,在满足流动性和泵送性的条件下,尽量降低单位用水量;粗骨料应优化级配设计,砂子选用中、粗砂,控制砂石中的含泥量,减少混凝土的收缩.

(4)在高温季节或大风天气情况下浇筑混凝土,应加强混凝土早期养护,及时覆盖并加强养护、适当延长侧模的拆模时间[6]等措施,防止强风和烈日曝晒的不利影响.

8 结 语

虽然混凝土结构中出现裂缝是很难避免的,且产生的原因是多方面的,但只要设计合理,施工过程中加强原材料控制,混凝土配合比设计合理,加强混凝土养护等措施,严格按施工规范及设计图纸要求进行施工,是完全可以减少甚至避免裂缝的产生.

对已产生的裂缝,应根据裂缝的成因、特性、宽度、深度等因素,采用合理的裂缝修补方法,消除结构存在的安全隐患.

参考文献:

[1] 王铁梦.工程结构裂缝控制[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.

[2] 徐有邻,顾祥林.混凝土结构工程裂缝的判断与处理[M].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[3] 中国建筑科学研究院.GB 50010-2010混凝土结构设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2011.

[4] 四川省建设委员会.GB 50292-1999民用建筑可靠性鉴定标准[S].北京:中国建筑工业出版社,1999.

[5] 王文栋,沙志国,孙金墀,等.混凝土结构构造手册[M].4版.北京:中国建筑工业出版社,2012.

[6] 中国建筑有限股份公司.建筑施工手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2012.