水文化传播教育新媒体平台的构建

罗湘萍,王伟英

(浙江水利水电学院,浙江 杭州 310018)

水是人类生活的重要资源,水也是人类文明的源泉.中华民族在长期的治水实践中,形成了丰富的与水有关的科学、人文等方面的精神与物质的文化财产,即水文化.从一定意义上讲,水文化已成为中华文化和民族精神的重要组成部分[1].

然而尽管水文化建设已取得了一定的成果,但是水文化还没有受到社会各界应有的关注,全社会饮用水危机意识、水资源匮乏忧患意识、水资源节约意识、水环境保护意识以及对优美水环境的生活追求和文化品味等也还需要不断增强,人水和谐的科学理念还没有深入人心.

因此,在当今信息化大数据时代,综合运用各种传播教育手段、尤其是新媒体传播教育体系的构建,来推动水文化在新时代的传承创新,成为我们应该关注的重要问题.

1 运用新媒体技术进行水文化传播教育的独特优势

新媒体是报刊、广播、电视等传统媒体以后发展起来的新的媒体形态,是利用网络技术、移动技术等,通过互联网,无线通信网等渠道以及电脑、手机等终端,向用户提供信息的传播形态和媒体形态[4].考虑新媒体对水文化传播的促进作用,首先应该考虑其与传统媒体相比所具有的无法比拟的优势.

1.1 传播速度快,互动沟通易

新媒体的信息传播具有极强的即时性,不仅传播速度快,而且反馈及时.当信息传播者发布信息时,传统媒体受制于发行周期、节目板块等,不可能随时发布新闻.新媒体则完全不同,只要网络通畅,它所发布的信息是即时的、不受限制的,这样的发稿频率是传统媒体难以做到的[4].这种时效性优势,在开展水文化传播时具有非常广阔的应用前景.

此外传统媒体传播手段一般都是单向的,大众很难立刻对所接收的信息进行反馈,而通过新媒体传播可以给予访问者一个前所未有、十分宽广的交流平台.新媒体的信息发布后,其与访问者能够即时互动沟通的特点也是其它传统媒体无法企及的.读者可以通过评论、投票等方式随时发布自己的观点和见解,信息发布者就可以即时了解信息的正负反馈.共享和交流是文化形成的本质,要在社会上形成良好的水文化环境,就不得不考虑利用新媒体构建水文化交流平台的问题.

1.2 受众覆盖广,内容维度多

从媒体发展趋势来看,传统媒体的受众规模不断缩小,越来越多的人通过新兴媒体获取信息,青年一代更是将互联网作为获取信息的主要途径.水文化环境的形成是一个逐渐改变、慢慢培养、渐渐渗透的过程,因此应该利用互联网新媒体,尽可能多的扩大受众覆盖面.

从转播内容来看,新媒体信息浩如烟海,其内容丰富且分类精细,且手段丰富多彩.它可以将声音、图片、动画等多维度的信息同时展现给用户,极大地拓展了访问者的想象空间,相比传统媒体,更容易形成访问者对水文化的沉浸感和构思,使访问者有身临其境的感觉.如可以通过视频和音频技术领略水利工程的动态效果,欣赏水文化艺术作品,真正激发访问者在接受水文化信息过程中对水文化产生的学习热情.

2 水文化传播教育新媒体平台的构建

水文化传播教育平台的构建意指在新媒体环境下,水文化传播教育者利用各类网络信息技术、平台,转化水文化资源,并通过网络传播教育方式实现水文化的共享与传播,面向全社会市民、特别是青少年学生开展水资源、水利科技、水历史、水文化、水警示、水法规、节水知识、社会实践等在内的水文化教育活动的过程.水文化教育传播新媒体平台的构建至少包含以下内容:①基于网络的水文化主题教育内容设计;②新媒体融合的网络传播平台体系构建.

2.1基于网络的水文化主题教育内容设计

新媒体时代,受众会选择性注意、选择性理解和选择性记忆传媒信息,由此带来“快阅读、轻阅读、易阅读”的倾向.水文化的传播教育必须跟上这个变化,在内容设计上下足功夫,才能增加传播教育的吸引力度.因此,新媒体平台中水文化传播教育内容设计应更加主题鲜明、内容务实、形式新颖,构建更加人性化、趣味性的水传播教育内容体系.

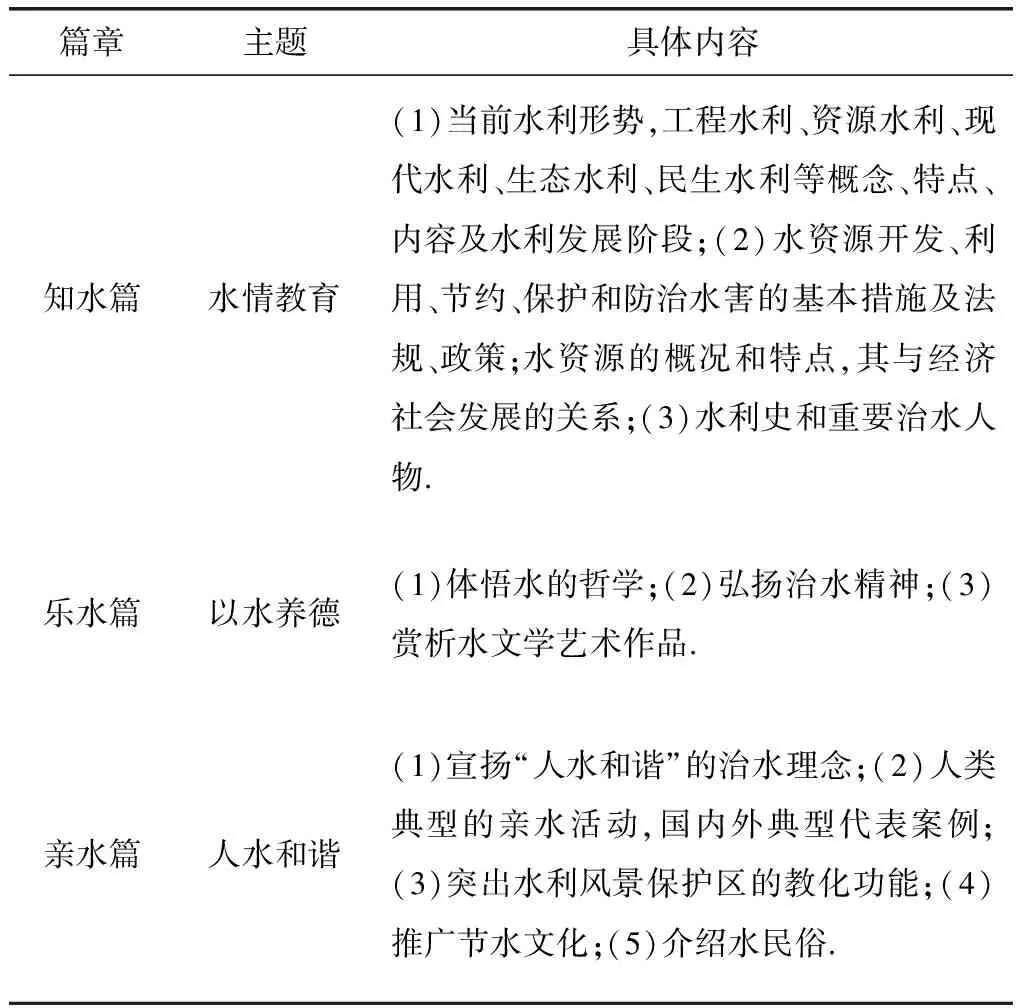

内容可由水资源、水工程、水科技、水历史、水文化、水法规等知识和案例构成,考虑安排“知水”、“乐水”、“亲水”三大篇章,从知识介绍、互动讨论、专题讲座、社会实践案例等方面搭建各篇章内容,突出系统性、科学性和趣味性(见表1)[5].

表1 基于网络的水文化主题传播教育内容设计

2.2 常见新媒体特点及在水文化教育传播中的应用分析

随着智能手机、平板电脑的崛起,移动互联网时代已经到来,微博、微信、手机APP、微课以及手机网站已经逐步被人们所接受,也是目前比较常见的新媒体形式.下面,在分析各自传播特点的基础上,分别提出在水文化教育传播中的应用.

2.2.1 微博

微博是微型博客的简称,即一句话博客,是一种通过关注机制分享简短实时信息的广播式的社交网络平台.微博作为一种分享和交流平台,内容具有时效性、交互性、便捷性和原创性等特点.腾讯和新浪是目前国内相对影响比较大的微博服务商,单位或个人均可以免费申请,几乎不需要研发成本,在电脑和手机客户端均可以实时操作.水文化教育传播机构可以通过建立组织微博,实时发布在水文化领域内容比较权威、影响比较重大的最新事件、活动动态和研究成果等.

2.2.2 手机APP

App是application的缩写,通常专指移动终端上的应用软件,或称手机客户端,本质上就是移动终端的应用程序,可以结合图片、文字、音频、视频、动画等方式展现企业的品牌和产品信息.针对时下主流的两大手机系统(Android和iPhone OS),目前手机APP主要分为安卓版本和苹果版本.研发APP需要投入一定资金和时间成本,因此对于提供商来说,一般需要同时开发两个版本,而且软件需要经常维护更新.我们可以通过开发手机APP,将相对成熟、不用随时更新的水文化相关内容,按栏目版块,较系统地向社会传播,打造移动版的水文化知识学习平台.

2.2.3 微信公众平台

微信公众平台是腾讯为智能终端提供即时通讯服务的免费应用程序,支持通过网络快速发送免费语音短信、视频、图片和文字,能与用户实现实时消息推送和交互.目前有订阅号和服务号两种类型.相对于手机APP,微信公众平台因其账号要与用户手机号、用户QQ绑定,传播速度会更加快速;而且可以实现跨通信运营商、跨操作系统,对于微信公众平台提供商,不需要担心用户手机使用的操作系统.需要提醒的是,数据库服务需要依赖腾讯公司,并不是建立在单位自己的服务器上,存在一定安全隐患.水文化教育传播机构可以申请微信公众平台,实时推送水文化领域各类动态,实现水文化常识在线交互查询,水文化知识竞赛,信息上报及相关问卷调查等.

2.2.4 微课

微课是指按照新课程标准及教学实践要求,以视频为主要载体,记录教师在课堂内外教育教学过程中围绕某个知识点(重点难点疑点)或教学环节而开展的精彩教与学活动全过程.微课具有主持人讲授性、流媒体播放性、教学时间较短、教学内容较少、资源容量较小、精致教学设计、制作简便实用等特点.水文化微课,在具体运用时,通过与手机APP、微信公众平台等融合使用,将水文化传播更加直观、形象和生动,努力建立高质量水文化网络课堂.

2.2.5 手机网站

手机网站是指用WML(无线标记语言)编写的专门用于手机浏览的网站,通常以文字信息和简单的图片信息为主.用户可以通过手机可浏览几乎所有的www网站,不一定需要智能手机.技术上实现非常简单,成本较低,可以跨平台使用,但交互功能受限制.在水文化传播方面,可以用来发布不需要经常更新的水文化小知识.

以上五类新媒体能在用户的智能移动终端使用,如手机、平板电脑,各有优势和不足,只有相互融合,扬长避短,才能在水文化教育传播上形成合力.

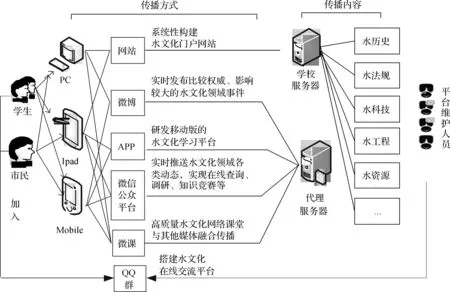

2.3 新媒体融合的网络传播教育平台体系构建

文化传播教育平台的打造是新时代、新技术环境下的必然趋势,水文化传播教育平台的构建也应该顺应时代的需求[2].鉴于互联网终端尤其是移动互联网终端如智能手机、掌上电脑(IPAD)等的广泛使用,在“新媒体平台体系”中主动融合多种媒介如网站、微博、App、微信公众平台、QQ等;同时“新媒体平台体系”作为水文化传播的平台,其在用户层面必然考虑如何尽可能的扩大辐射面及增加用户的点击量,以发挥其信息传播的功能,因此“新媒体平台体系”还需考虑各种媒介如何在各自的操作层面上进行联动与融合,某一类的媒介平台上需考虑有其他几类媒介的入口[3].多种媒介的互通,不仅方便用户在不同媒介间自由点击了解水文化的相关信息,同时也为水文化的信息传播教育提供了多种不同的平台窗口,为日后利用多种媒介进行水文化的合力传播教育,扩大并加强水文化传播教育效果创造了更多的可能性.水文化新媒体平台体系构建思路(见图1).

图1 水文化传播教育新媒体平台体系构建示意图

3 结 语

新媒体开拓了水文化的传播教育途径,新媒体传播教育平台体系的构建必能对水文化传播教育整体发展起到促进和补充作用.建设水文化传播教育新媒体平台,将迅速扭转互联网上中国水文化信息匮乏的状况,通过新媒体平台将水文化教育数字资源进行推介,必将形成水文化在互联网上的整体优势,进而不断增强水文化的教育功能.

参考文献:

[1] 陈梦辉.加强水文化传播的思考和建议[J].山西水利,2013(1):1-3,7.

[2] 张 凯,王喜芳.新媒体时代网上博物馆建设和思考[C]//“文化力量与博物馆的挑战”上海中国航海博物馆第四届国际学术研讨会会议录.上海:上海中国航海博物馆,2013:175-183.

[3] 高 洁.新媒体时代的政府形象传播研究——以苏州工业园区“新媒体传播体系”为例[D].苏州:苏州大学,2013.

[4] 李 娜.第四媒体:国际互联网传播的特点[J].科技资讯,2007(34):159.

[5] 王伟英.浙江特色水教育校园文化建设[M].杭州:浙江大学出版社,2012.