湖北省高校体育通识课开设现状与发展对策

陈艳武,阳爱红

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以湖北省15所高校的体育通识课开设现状为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

查阅近几年来高校体育通识课方面的相关论文及学术著作、国家教育部门和相关高校的各类教学管理文件、统计数据。

1.2.2 问卷调查法

根据研究需要,针对各高校的体育部门负责人、教学行政管理人员、任课教师制定调查问卷,对湖北省高校体育通识课开设的现状进行调查,并采用专家调查法和重测法对问卷的效度和信度进行检验。问卷相关系数R=0.83,验证了问卷的可靠性和可信性。调查共发放问卷100份,回收87份,回收率87%,有效问卷87份,有效率100%。

1.2.3 专家访谈法

对15所高校的体育部门的主要领导、教学分管领导及相关专家进行了座谈或电话访谈。

1.2.4 数理统计法

运用社会科学统计软件SPSS对所收集的有效调查问卷及相关数据进行分析处理。

2 研究结果与分析

2.1 课程开设情况

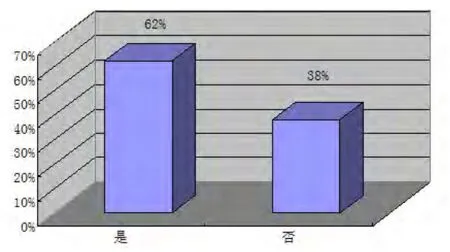

高校体育通识课在增强学生体质、促进学生全面发展、养成体育锻炼的习惯、培养学生终身体育锻炼意识方面都有积极的作用。图1可见,在调查的湖北省高校中,仍有38%的高校没有开设体育通识课。

图1 湖北省高校体育通识课开设情况

2.2 课程设置与学分分配

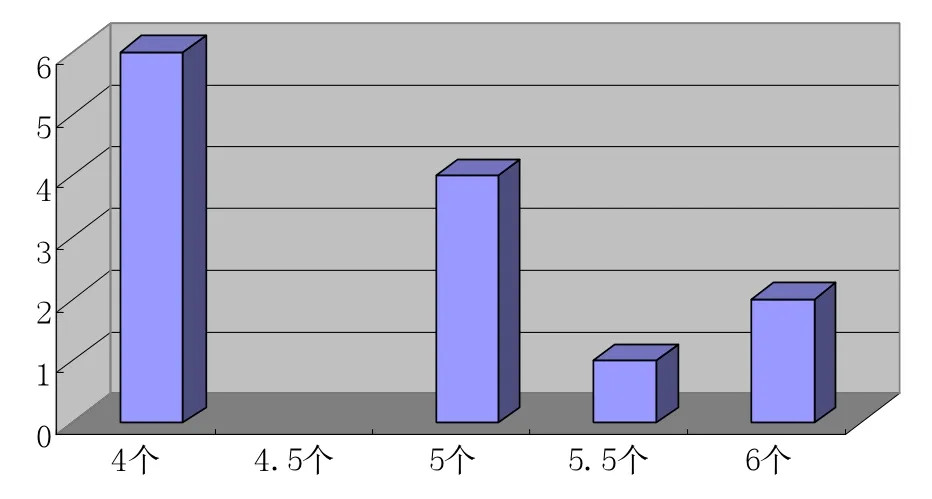

统计专家访谈和问卷调查的数据后可知,湖北省高校体育课课程设置分为规定内容必修、规定内容选修、自选内容必修和自选内容选修4种形式,每个年级所学内容各高校各不相同,一般为大一必修,大二、大三、大四选修,每学期28或32个学时1个学分,个别学校是2个学分。图2可看出体育课在整个本科教学中所占比重,4个学分的最多占46%,6个学分的最少占15%。

图2 湖北省高校体育课所占学分比重

2.3 课程的组织形式

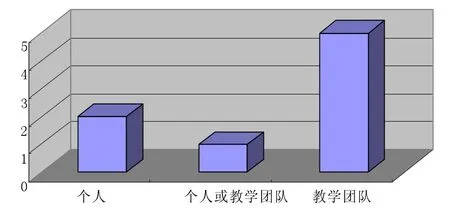

访谈发现,湖北省高校体育通识课的组织形式有3种:1)以个人为单位;2)以教学团队为单位;3)以个人或教学团队为单位。从统计结果看,开设体育通识课的学校都有严格的审批程序,以教学团队为单位进行申报的最多占63%(见图3)。一般的教学团队都要求有副教授及以上职称的人负责,教学团队成员不少于3人,每位成员所开设的通识教育选修课不多于2门。团队成员必须具备讲师及以上职称,并且具有开设课程主体知识的专业教育经历,若无专业教育经历,在申报课程时必须提供相关研究或经历的证明材料。

图3 湖北省高校体育通识课课程的组织形式

2.4 课程建设方式

各高校对课程建设方式各不相同,通过专家访谈和问卷调查发现,湖北省高校体育通识课建设方式以学校采取规划建设与自由申报相结合、重点与一般相结合的原则,以学生所需为出发点,以师资力量为依托,教师自愿申报,教研室审校,教务处把关批准、改造和进一步建设已有课程,结合学生知识结构要求和本校特色设计新课程的方式来建设体育通识课。

2.5 课程管理方式和评估方式

一般学校成立“通识教育课程建设指导小组”,组长由学校主管本科教学工作的副校长担任,成员由相关学院、职能部门的主管领导、教授组成。对开设的通识课教学内容与教学目标的一致性、教学质量、学生选修情况、课程建设情况、教学团队的稳定性等进行不定期的评估,并根据学生网上评教、督导听课意见对课程进行综合评价,评估结果将作为课程停开认定和重点建设课程遴选的重要依据。通识教育课程建设小组每学年向学校本科教学指导委员会报告本校通识教育选修课程建设工作,对检查不合格者将会停止开设通识课,这对于保证通识课的质量起到了重要作用。

2.6 湖北省高校体育通识课开设的课程

对开设的体育通识课的院校进行调查后发现,开设课程最少的是华中农业大学,有体育保健、体育理论、运动营养卫生3门以理论为主的课程;开设课程最多的是武汉理工大学,有篮球、安全防护与急救处理、球类运动组织与裁判方法等19门课程,在这些课程中既有篮球、排球、足球等以技术为主的课程,也有像运动健身与营养供给、武术文化与传统养生等理论课程。对所有院校进行统计,开设体育通识课的高校开设课程一般在10门左右,且多以技术课为主。进一步对学生选课的人数进行分析发现,选技术课的学生要远远大于选理论课的学生。传统的篮球、乒乓球项目仍然深受学生们(特别是男生们)的欢迎,而一些新兴项目,如瑜伽、形体与礼仪等项目受女生的青睐。调查还发现篮球课程的一个奇怪现象:武汉科技大学和湖北文理学院的报名人数分别是1 800人和500人,而武汉理工大学仅7人报名。按照通识课的停开管理制度,不具备开课条件。同一门课程在不同的高校却出现“一冷一热”的两种截然不同的结果,这其中的缘由值得深思。

2.7 湖北省高校体育通识课课程开设的困难

体育通识课的作用和价值不言而喻的,通过专家访谈和问卷调查,湖北省无论是否开设体育通识课的高校都面临着以下困难:1)学校场地设施有限,限制了一些课程的开设;2)体育通识课不同于体育必修课和体育选修课,需要有较为广泛的知识体系,一般教师的知识面不够,难以支撑通识课的开设;3)学生对体育的认识不足,开设的项目与学生的体育爱好不符,学生兴趣性不高;4)学校激励政策不充分,大多数学校没有体育通识课的专项资金支持,教师积极性不高;5)教学时间安排不够合理,有些学校选在晚上或周末的时间开设体育通识课,导致部分学生对体育通识课有兴趣而因为上课时间的原因不愿意选体育通识课。

3 发展湖北省高校体育通识课的建议

3.1 创造条件开设体育通识课

当代美国教育家、课程理论专家泰勒认为:我们如果需要系统地、理智地研究某一课程时,首先必须确定所要达到的各种教育目标[1]。通识教育的目标是培养积极参与生活的,有社会责任感的全面的社会的人和国家的公民。体育通识教育的目标是对学生进行体育知识技能的传授和能力培养的基础上,促进学生心智的开发和理性的发展,德行的培养、人格的完善,培养合格社会公民的责任[2]。但在调查的湖北省高校中,仍有38%的高校没有开设体育通识课,这就要引起学校的高度重视,体育部努力创造条件,保证体育通识课的正常开设。

3.2 严格规范开课条件

要使高校体育通识教育取得好效果,必须优化体育课程设置。尽管有些高校对体育通识教育比较重视,但只是注重表面的课程种类丰富,缺乏对课程体系的整体规划。在问卷调查中发现,有些高校体育通识课和体育选修课除了课程名称叫法不同外没有其他区别,他们只是对已有的体育知识的简单传授或是不同体育项目或知识的大杂烩,让学生各个体育项目都了解一点,却没有深入,缺少对不同内容通识教育价值的挖掘,甚至教学大纲和教学内容都完全相同,这违背了通识课的教育目的,不利于通识教育的学科发展。

规范通识课的开设条件和重视对通识课程教师授课的评价可以帮助教师改善教学效果,提高通识课程的教学质量。对湖北省部分高校进行调查发现,在所有开设体育通识课的高校中,对开设通识课都有严格的审批程序和健全的评估方式,这对于保证体育通识课的质量起到了积极的作用。特别是各高校都对综合评价结果进行验收,制定了停开通识课的管理制度,这无疑对保证教学质量起到了推进作用。

3.3 加强师资队伍建设

教师是通识教育的具体操作者,他们直接面对受教育者,因此师资队伍的建设是实施通识课教育的关键因素。教师的素质较大地影响着通识教育课程的效果。体育通识课对教师的要求条件较高,教师不仅要具有全面的技术和教学组织能力,还要求其具有多方面的文化修养,能引导学生对体育锻炼的热情,更重要的是注重对学生“终身体育”思想的培养。同时学校应加大对通识教育的资金投入,注重通识课程的师资培训,制定教学评定的参考体系上对教师晋升的影响因子做调整,鼓励通识课程的开设,采取多种手段对优秀通识课教师给予物质和精神上的鼓励。

3.4 加强考试评价体系的构建

合理的课程评价体系是通识教育思想和通识课程真正得到落实的有力保障和关键支撑。科学的评价制度是检验通识教育实施效果的重要手段,也是促进通识教育实施的有效措施。对体育课程的评价不能仅停留在技术和体能层面上,更要要注重对学生在意识和观念更深层次的层面进行评价,注重对学生锻炼过程的评价,重点考察通过通识课的学习,在自身原有基础上发展提高的速度和对待体育锻炼态度的评价,避免学生为了单纯修学分而选体育通识课。

3.5 丰富教学内容,改进教学方法

“知识是课程内容的基本要素和直接来源,它制约着课程内容的选择范围,更新速度以及组成结构”。知识是动态性的,不断发展的,体育项目的形式也是处于不断变化发展的动态之中[4]。因此,体育通识课内容的设置也应当在系统化的基础上彰显时代的特色,紧跟时代的步伐,让学生除了掌握传统的体育项目之外也要了解世界最新的运动项目,既要根据本校的基础设施开设课程,又要根据学生的兴趣爱好多开展一些符合大学生锻炼特点的项目,尽可能满足不同学生的发展需要。根据不同的教学内容灵活地使用不同的教学方法,让学生在学习的过程中体现出参与的快乐,激发学生对体育学习的热情,通过丰富的教学内容和灵活的教学方法进一步强化、发展和完善学生的个性。

[1]施良方.课程理论:课程的基础原理与问题[M].北京:教育科学出版社,1996.

[2]林 双.美国通识教育对我国大学生通识课程改革的启示[D].长春:吉林大学,2011.

[3]李忆湘,刘小翔.高校体育教育专业通识教育课程目标及内容体系构建[J].天津体育学院学报,2005,20(6).

[4]王园园,龙佩林.高校体育通识课程的价值及教改措施探析[J].科技致富向导,2011(5).