资源环境与城乡规划管理专业课程体系设置的调查与实践

——以石家庄经济学院为例

罗建美,黄志英,赵卫华,陶 郦

(石家庄经济学院 土地资源与城乡规划学院,河北 石家庄 050031)

资源环境与城乡规划管理专业课程体系设置的调查与实践

——以石家庄经济学院为例

罗建美,黄志英,赵卫华,陶 郦

(石家庄经济学院 土地资源与城乡规划学院,河北 石家庄 050031)

以石家庄经济学院为例,从课程设置的现状、与未来工作的密切程度及学生们希望增加的课程三个方面对资源环境与城乡规划管理专业的学生进行问卷调查与分析,结果发现该专业在课程设置中存在与专业联系不紧密的课程比重较大、实践课程不足、课时结构不合理等问题。在此基础上,探讨专业课程体系改革的方向,提出优化课程体系、提高学生专业技能的有效途径。

资源环境与城乡规划管理;课程设置;问卷调查

随着全球性资源、环境、城镇化等方面问题的日益突出,市场对资源环境与城乡规划管理方面的人才有了新的需求[1]。在此背景下,国家教育部在1998年第四次专业目录调整后,将原来的“经济地理学与城乡区域规划”和“资源环境区划与管理”两个专业进行调整,于1999年颁布实施了资源环境与城乡规划管理专业(以下简称为城乡规划专业),培养具有综合性专业知识的人才[2-4]。据不完全统计,到2012年全国创办该专业的高校已达到177所[5],平均每年约有11个院校设立此专业。由于专业口径较宽,涉及的内容涵盖面广,因而生源相对充足,发展潜力巨大。2012年教育部将“资源环境与城乡规划管理”专业拆分为“人文地理与城乡规划”和“自然地理与资源环境”两个专业,2013年多数院校将原来的资源环境与城乡规划管理专业改招为人文地理与城乡规划专业。目前,原来的城乡规划专业仍有三届学生没有毕业,而新开设的人文地理与城乡规划专业的学生也开始学习越来越多的专业课程。在此形势下,总结城乡规划专业十多年的教学经验、探讨其课程体系方面存在的不足,必将为“人文地理与城乡规划”及“自然地理与资源环境”专业的发展提供有效的借鉴作用。本研究以石家庄经济学院为例,对城乡规划专业不同层次的学生进行调查,分析专业发展过程中存在的问题,学生对专业课程设置的需求,提出优化课程体系的方案,以期为新专业的更好发展奠定基础。

一、课程设置现状

石家庄经济学院前身是河北地质学院,原隶属于国土资源部,在地学方面具有很大的优势。城乡规划专业于2007年开始招生,授予理学学士学位。在一份城乡规划专业开设的院校的毕业生能力用人单位评价排名中,该校的城乡规划专业被评为B级[6]。2013年该专业停招一年,计划于2014年改招为人文地理与城乡规划专业。

在课程设置方面,除了突出专业自身特点外,还具有鲜明的地质特色。学科基础课包括大学物理、普通化学、地质与地貌学、矿物岩石学、自然地理学、人文地理学、地图学、地理信息系统、地球科学概论、旅游地理学、资源环境科学导论、区域分析与规划、环境生态学、全球定位系统原理与应用等14门课,共45学分。专业必修课程包括土地利用规划、计算机辅助制图、资源开发利用与管理、土地利用规划、环境与资源保护法、环境影响评价、城市规划原理、乡村规划和专业外语等9门课程,共25个学分。此外,还包括两个方向的专业选修课15学分和26学分的实习课程。

表1 石家庄经济学院资源环境与城乡规划管理专业主要实习概况

年级时间地点学分实习内容一年级3周秦皇岛3秦皇岛地质地貌与自然地理学实习,建立对地学的感性认识和兴趣,侧重对地质、地貌、自然地理及地形图的认识二年级4周张河湾4张河湾综合实习,巩固自然地理与地质地貌理论知识,掌握地质测量方法和数字采集与处理的全过程三年级5周临城5巩固城乡规划的理论和方法,重点掌握旧城区改造规划、城市规划和旅游规划等内容四年级7周京津冀等12专业知识综合应用,掌握文献查询、项目设计、科学研究及科技写作等基本技能

二、调查问卷

调查问卷以纸质版和电子版两种形式展开,调查对象主要为大三、大四的在校生,也抽取了大二和已毕业的一部分同学进行调查。问卷分三个部分的调查内容:第一部分,主要针对课程设置现状进行调查。共发放问卷170份,其中大二30份,大三55份,大四55份,已毕业的30份。回收的有效问卷共105份,大二17份,大三51份,大四30份,已毕业的6份。调查项目主要为专业课程和野外实习,包括对课程的感兴趣程度、影响学习效果的因素、课程设置评价三方面的内容(表2)。根据回收到的调查问卷,将人数转换为百分比进行分析(数据略)。第二部分,主要针对专业课程设置与就业工作的密切相关度进行。调查对象为已毕业学生,采取电子邮件的方式,发放调查问卷50份,排除一些虽已就业,但是就业与本专业关系不大的同学,最终收回有效问卷14份。调查结果以0~5分计算,分值越高,代表课程与工作的密切相关度越高(表3)。第三部分,主要针对同学们希望增设的课程进行调查。本部分调查问卷是在进行第一、二部分调查的同时进行的调查项目。

表2 问卷包括的调查项目

对课程感兴趣程度影响学习效果的因素课程设置评价A.非常感兴趣B.感兴趣C.一般D.兴趣不大A.教师的教学风格B.教学内容与专业应用的相关程度C.教师与学生的交流D.学生自身的学习愿望与课程性质A.很有必要,收获很大B.很好地开阔了知识面C.对今后工作有一定帮助D.无收获,没必要设置该课程

三、调查结果与分析

(一) 课程设置现状

1.对课程的感兴趣程度

调查结果显示,同学们对课程的感兴趣程度存在一定的差异。总体来看,多数同学对该专业开设的大部分课程都感兴趣或非常感兴趣,从选择的比例来看,选择“感兴趣”的比例较大,其次是“一般”。专业课程中,同学们最感兴趣的课程是CAD、区域分析与规划、旅游地理学、城市规划原理、旅游规划原理、土地利用规划等,分别有86%、85%、82%、81%、76%、70%的同学选择“感兴趣”和“非常感兴趣”;最不感兴趣的课程是地图学、环境与资源保护法、科技论文写作与检索、矿物岩石学、遥感原理及应用、专业外语、全球定位系统原理与应用、地理信息系统、矿山环境保护与土地复垦等,分别有66%、64%、62%、61%、59%、54%、54%、53%、51%的同学选择兴趣“一般”或“兴趣不大”;对于野外实习,大部分同学都很感兴趣,大一、大二、大三野外实习分别有83%、75%、77%的同学都选择了“感兴趣”或“非常感兴趣”。从以上分析可以发现,同学们对与专业联系紧密、操作性较强的课程及野外教学兴趣较大,对与专业联系相对较小的“边缘课程”兴趣较小。

2.影响学习效果的因素

从影响学习效果的主要因素来看,对于多数课程学生选择 “教学内容与专业应用的相关程度”的比例是最大的。说明同学们一致认为教学内容与专业应用的相关程度是影响学习兴趣和学习效果的主要因素。其它影响因素的重要性排序依次为教师的教学风格、自身的学习愿望和教师与学生的交流程度。但各课程之间也存在一些区别,比如自然地理学授课过程具有美式风格,对学生比较“自由”、“放任”,重视学生的个性与兴趣,最大限度地让学生发挥自身潜能,但这种风格对于长期接受中式教育的学生来说却难以适应。所以包括自然地理学、地图学、旅游地理学和土地评价与管理等在内的一些课程,同学们认为“教师的教学风格”是影响学习效果的主要因素。

3.课程设置评价

从对课程设置的评价结果来看,学生对课程设置的评价虽然各异,但也表现出一定的规律性。第一,对多数课程的评价都会选择比较中庸的选项,因而调查结果中选择“很好地开阔了知识面”和“对今后工作有一定帮助”的学生比例较大。第二,对暑期野外实习的评价较高,认为三次暑期实习都很有必要,收获较大。特别是三年级的暑期实习受到了同学们的肯定,有49%的同学认为“很有必要,收获很大”,仅有5%的同学认为收获不大、没有开设必要。第三,对于与专业联系较紧密的课程,选择“很有必要,收获很大”的比例大。如CAD、区域分析与规划、城市规划原理、土地利用规划等课程,选择“很有必要,收获很大”的评价比例是最大的,同时选择“无收获,没有设置必要性”的比例是最小的。以上课程的这两项比例分别为56%和1%、49%和3%、48%和2%、36%和5%。第四,对与专业联系不紧密的“边缘性课程”评价不高。有近1/5的同学、甚至1/4的同学认为这些课程无收获、没有开设的必要性。相关的课程主要包括地图学(有25%的同学评价无收获、没有开设的必要性)、矿产资源评价(24%)、科技论文写作与检索(24%)、专业外语(21%)、全球定位系统原理与应用(21%)、构造与地质灾害(18%)、矿物岩石学(18%)、环境与资源保护法(18%)等,以上课程占到本次所调查专业课程的30%,这样的调查结果对课程设置提出警示,需要调整课程内容或改变教学方法。

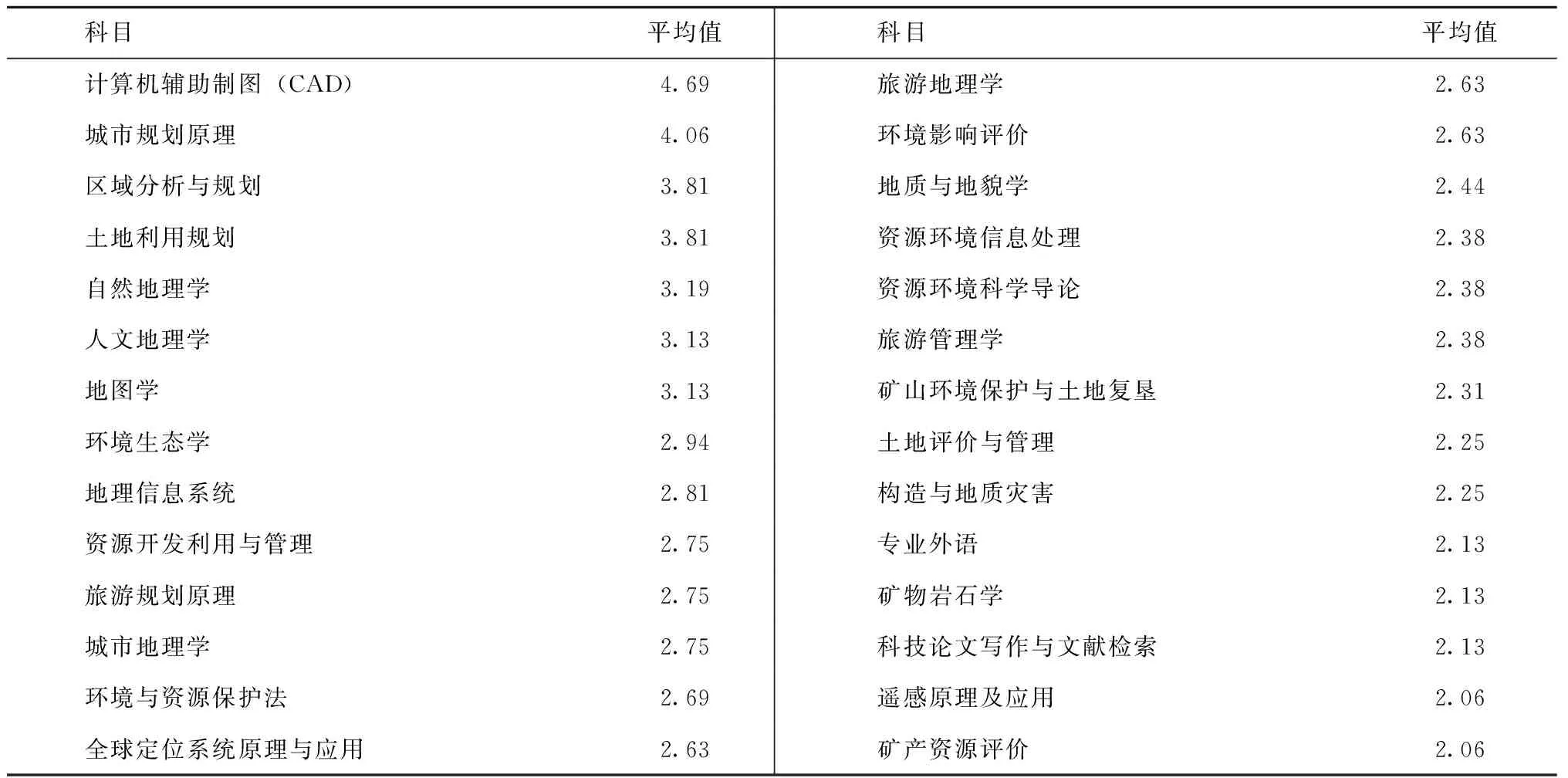

(二)专业课程设置与就业工作的密切相关度

为了了解现在的专业设置对以后工作的影响,要求调查对象根据自己的工作状况来评价这些课程与专业的密切度,用0、1、2、3、4、5这几个数字评价各门课程对工作的帮助程度,数值越高表示帮助越大,其中0表示毫无帮助,3表示帮助程度有60%,而5表示帮助有100%,中间等级以此类推。对调查数据求平均值,绘制出表3。

表3 各科目与以后工作的相关密切程度

科目平均值科目平均值计算机辅助制图(CAD)4.69旅游地理学2.63城市规划原理4.06环境影响评价2.63区域分析与规划3.81地质与地貌学2.44土地利用规划3.81资源环境信息处理2.38自然地理学3.19资源环境科学导论2.38人文地理学3.13旅游管理学2.38地图学3.13矿山环境保护与土地复垦2.31环境生态学2.94土地评价与管理2.25地理信息系统2.81构造与地质灾害2.25资源开发利用与管理2.75专业外语2.13旅游规划原理2.75矿物岩石学2.13城市地理学2.75科技论文写作与文献检索2.13环境与资源保护法2.69遥感原理及应用2.06全球定位系统原理与应用2.63矿产资源评价2.06

调查结果显示,全部课程与就业的密切度平均值为2.76,即平均对以后工作帮助程度为55.2%,属于中等略偏上的水平。仅有1/4的课程与以后工作的密切相关程度大于60%,大多课程与工作的密切相关程度不高。与工作密切程度较高的专业课程主要有CAD、城市规划原理、区域分析与规划、土地利用规划、自然地理学、人文地理学地图学等课程。与专业工作密切度较低的课程主要有矿产资源评价、遥感原理及应用、科技论文写作与文献检索、矿物岩石学和专业外语等,对以后的工作帮助程度只有40%左右。

(三)希望增设的课程

调查结果显示,大多数同学希望增设与规划有关的课程,删减“边缘性课程”。主要希望增加的课程与将来就业和继续生造密切相关,包括与城市规划相关的课程、与城市道路交通规划有关的课程、经济地理、建筑设计、手绘和绘图软件等课程,同时还希望增加实践课程的比重。

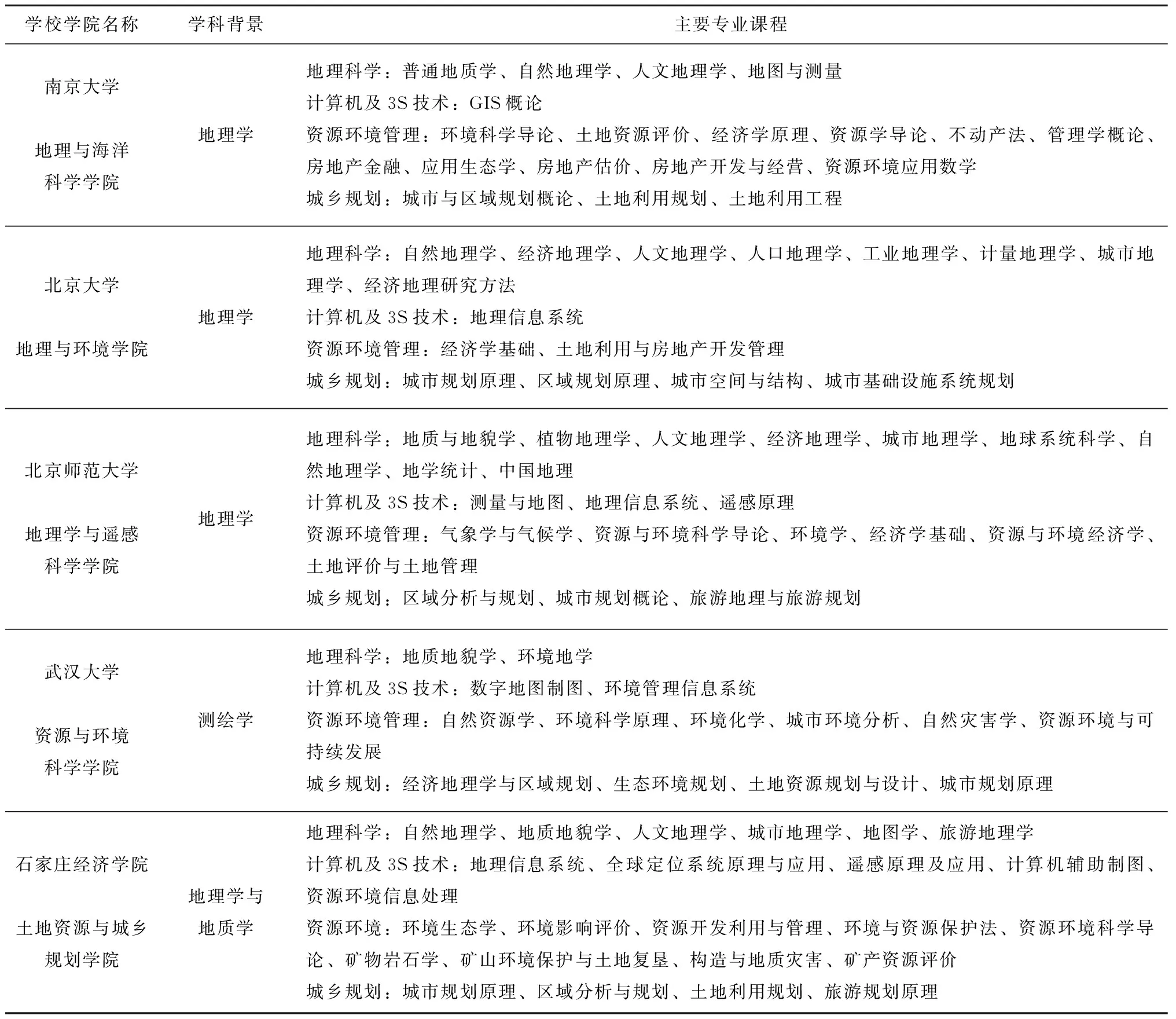

为了更好地了解课程设置中的不足,将石家庄经济学院城乡规划专业的课程与我国典型院校该专业本科课程进行对比。结果发现,各院校间根据专业依托学校特色的不同,课程设置方面存在一定的差异[4]。南京大学该专业突出“土地利用与房地产管理”的特色,北京大学该专业突出“城市管理”的特色,武汉大学则突出“环境科学”的特色,石家庄经济学院突出“地学”特色等。综合其他院校开设的课程,石家庄经济学院城乡规划专业可以增加经济地理学、城市地理学、城市空间与结构、城市基础设施系统规划、生态环境规划等方面的课程。

表4 典型院校资源环境与城乡规划管理本科专业的主要专业课程设置比较

学校学院名称学科背景主要专业课程南京大学地理与海洋科学学院地理学地理科学:普通地质学、自然地理学、人文地理学、地图与测量计算机及3S技术:GIS概论资源环境管理:环境科学导论、土地资源评价、经济学原理、资源学导论、不动产法、管理学概论、房地产金融、应用生态学、房地产估价、房地产开发与经营、资源环境应用数学城乡规划:城市与区域规划概论、土地利用规划、土地利用工程北京大学地理与环境学院地理学地理科学:自然地理学、经济地理学、人文地理学、人口地理学、工业地理学、计量地理学、城市地理学、经济地理研究方法计算机及3S技术:地理信息系统资源环境管理:经济学基础、土地利用与房地产开发管理城乡规划:城市规划原理、区域规划原理、城市空间与结构、城市基础设施系统规划北京师范大学地理学与遥感科学学院地理学地理科学:地质与地貌学、植物地理学、人文地理学、经济地理学、城市地理学、地球系统科学、自然地理学、地学统计、中国地理计算机及3S技术:测量与地图、地理信息系统、遥感原理资源环境管理:气象学与气候学、资源与环境科学导论、环境学、经济学基础、资源与环境经济学、土地评价与土地管理城乡规划:区域分析与规划、城市规划概论、旅游地理与旅游规划武汉大学资源与环境科学学院测绘学地理科学:地质地貌学、环境地学计算机及3S技术:数字地图制图、环境管理信息系统资源环境管理:自然资源学、环境科学原理、环境化学、城市环境分析、自然灾害学、资源环境与可持续发展城乡规划:经济地理学与区域规划、生态环境规划、土地资源规划与设计、城市规划原理石家庄经济学院土地资源与城乡规划学院地理学与地质学地理科学:自然地理学、地质地貌学、人文地理学、城市地理学、地图学、旅游地理学计算机及3S技术:地理信息系统、全球定位系统原理与应用、遥感原理及应用、计算机辅助制图、资源环境信息处理资源环境:环境生态学、环境影响评价、资源开发利用与管理、环境与资源保护法、资源环境科学导论、矿物岩石学、矿山环境保护与土地复垦、构造与地质灾害、矿产资源评价城乡规划:城市规划原理、区域分析与规划、土地利用规划、旅游规划原理

注:据赵小风,黄贤金,李光录等(2008)[7]。

四、专业课程设置存在的问题

各院校城乡规划专业虽然特色鲜明,但课程体系构建方面存在随意性和盲目性等问题, 各自按照学校的师资优势设置了不同的课程体系[8]。但这种课程体系与目前我国人才市场需求以及社会经济发展之间无法很好的接轨[9]。 从此次调查研究中,我们可以发现石家庄经济学院城乡规划专业课程设置方面存在以下问题:

(一)“边缘性课程”较多,专业培养方向不够明确

从对课程的感兴趣程度、课程评价及与今后工作联系的密切度三个方面的调查结果来看,同学们对一些“边缘性课程”兴趣不大,评价较低,甚至认为完全没有开设的必要性,而对规划类课程兴趣大、评价高,认为与今后工作密切相关。但是目前评价较高的课程所占比例较低,约为全部课程的1/3。课程体系分散,方向不够明确。因此较多的同学认为学过的课程杂而不精。为了突出地学特色,城乡规划专业开设了很多与专业关系不密切的资勘、地信专业类课程,占用了大量课时,导致一些与专业密切的课程没有足够的课时进行深入学习。同学们迫切希望能增加与规划相关的课程。

(二)课时分配不当,上课时间安排不合理

课时在公共基础课与专业课之间及专业课与专业课之间分配不合理。公共基础课课时较多,远远超过学科基础课和专业必修课。不同的专业课之间课时分配较为均匀,难以区分主次。课时与教学内容不匹配,导致一些课程上课过程过于紧张,教学效果不佳。比如城市规划课程,学生还未完全消化又要学习新的知识,导致无法深入学习相应的内容。

此外,上课时间安排不够合理。第一学年课程安排密集,经常出现全天满课的情况,学习任务繁重,但学生角度来看,他们尚未从高中的学习状态转变为大学的学习状态,学习效率较低。大一、大二的专业课程较少,且一些专业基础课开设时间较晚,没有形成一个循序渐进的教学系统。如自然地理学是学习人文地理学、旅游地理学、区域分析与规划等课程的基础,但却在这些课程之后开设。大三、大四一年半的时间里安排了十几门专业课程,上课时间比较集中,导致学习一门课程的时间相对较短,学生难以消化吸收。

(三)课程实践性不强,与实际工作密切度低

已经就业的学生反馈回来的信息表明,课程设置与实际情况脱轨,课程结构类型不能很好满足工作需求,学生就业难度大。目前课程体系中有超过70%的专业课程与今后工作的密切度在40%~60%之间,说明多数课程对今后就业没有起到直接的作用。只有少数课程与就业密切度高,对今后工作帮助较大。课程设置方面理论课多,实践课少,同学们没有充分的时间去实践一个规划过程,也不知道如何对资源环境进行规划管理。我们可以设想,老师只能在纸上谈兵,那么学生可能连纸上谈兵的能力都没有,缺少实践过程的教学效果就可想而知了。

五、课程体系优化的建议

(一)合理分配学时,优化课程体系

删减“边缘性课程”,新增与专业密切相关的课程及选修课程,增加专业性课程的课时量。调整大一到大四的授课结构,适当减少第一学年的课程,增加第二、第三年的课程。根据调查问卷分析的结果,对比其它院校的课程设置状况,可以对专业课程体系进行如下的改革:(1)删除矿物岩石学、构造与地质灾害、矿山环境保护与土地复垦、矿产资源评价、科技论文写作与检索等课程,或将其改为公共选修课;(2)地图学、全球定位系统原理与应用、地理信息系统、遥感原理及应用、环境与资源保护法、专业外语等课程,需要根据授课专业调整教学方法,或者将其中的一部分课程改为专业选修课或公共选修课;(3)可以增加经济地理学、城市地理学、管理学原理、地图与测量学、生态经济学、GIS软件应用、手绘等方面的课程;(4)应该增加城市基础设施规划、产业规划、生态环境规划、资源利用与评价、环境质量分析与评价等方面的课程。

(二)提升实践课程比例,提高学生专业技能

现行的课程体系虽然设置了一定的实习课程,但学生仍反映实践课程太少,学习的内容不够深入,专业技能不强。针对这样的现状,一方面可以通过减少“边缘性课程”、增加与专业密切相关课程的课时(包括单纯增加现有课程课时和新增相关课程)来强化学生的消化吸收过程;另一方面可以加大实践课程的比重来提高学生的实际操作能力。比如区域分析与规划这门课,为48学时,全部为理论课。虽然在授课过程中教师尽量地增加一些区域规划的实例,并要求学生在授课的每一阶段都查找资料完成一定的规划任务,但由于学生课表安排较满,难以保证有足够的时间来认真完成老师布置的任务,多数在肤浅的应付,授课过程无法按预想的城乡进行。要提高专业技能,笔者有这样的想法:一是增加原有课程的课时,减轻学生课后负担,把一部分任务带到课堂上来,通过独立思考、讨论交流和总结汇报及教师引导等一系列流程,让学生充分融入到实践工作中去,更好的掌握所学的内容;二是原有理论课时不变,另开一门对应的实习课程。这样既可以避免打破原来的教学计划,又可以提供充分的实践机会。三是依据专业特征,调整理论课程,保障三年级下学期或四年级上学期全部为综合实践课程,专门用于完成某类型的实践操作任务,让学生有一个完整的实习过程,深入了解具体的流程和方法。

(三)明确专业培养目标,合理设置专业课程

石家庄经济学院城乡规划专业以“立足河北,面向全国,服务于国土资源及相关行业”为战略目标,旨在培养具有资源、环境与规划管理能力的综合性人才。目标比较宽泛,实际中难以制定明确的培养方向。从学生的理解来看,培养目标应该是“具有城市规划设计能力的人才”,会将本专业的培养目标与工科性质的城市规划相混淆。那么城乡规划专业如何能够形成自身特色鲜明、目标明确的课程体系呢?通过多年的教学调研与总结,笔者发现应该从两个方向设置培养目标。一是资源环境方向,该方向可以依托院校的特色确定培养目标。如石家庄经济学院以地质为特色,就可以设立以“矿产资源管理与环境保护”为中心的课程体系。具体的课程设置应以资源环境类课程为中心。二是城乡规划管理方向,该方向应以总体规划为中心,可以涉及少量的详细规划、甚至是城市设计方面的内容,但不能喧宾夺主,与工科的城市规划设计混淆,课程设置方面应该包含与区域总体规划相关的主体内容。所有的课程应定期调查评价,对学生反映收获小、没有开课必要性的课程,进行研讨论证后,确定是通过调整课程还是调整教学方法来改革,最终形成合理的课程体系。

〔1〕 姚冠荣,黄和平.我国资源环境与城乡规划管理专业本科教学改革与实践[J].科技咨询,2009(36):102-103.

〔2〕 胡和兵.地方本科院校专业实践教学探讨[J].池州学院学报,2010,24(3):131-133.

〔3〕 王如渊,翟有龙,唐小平,等.对我国高等院校资源环境与城乡规划管理专业培养模式的思考[J].西华师范大学学报(自然科学版),2007,28(1):78-82.

〔4〕 赵荣钦,李志萍,曹连海.资源环境与城乡规划管理专业发展问题及对策分析[J].华北水利水电学院学报,2009,25(5):107-110.

〔5〕 高考院校库[EB/OL].(2014-02-10)http://college.gaokao.com/speciality/711/.

〔6〕 资源环境与城乡规划管理专业排名_开设的院校_毕业生能力用人单位评价[EB/OL].(2014-02-10)http://wenku.baidu.com/link?url=O6kUgLDiFaoEJwd6_zjjd1NXZ3XawWhrS5Nq1p1lqrP6yYIT7zTaTpEmZzEYzZ0x 5NiFCOIb8l26 jT7uaoO6dyk4U8RuPy5jnkdPKnn-e6q.

〔7〕 赵小风,黄贤金,李光录,等.国内外资源环境与城乡规划管理本科专业课程设置比较研究[J].西南师范大学学报,2008,33(4):73-79.

〔8〕 余建华,王英利,陆佩华,等.资源环境与城乡规划管理专业课程体系的功用性研究[J].南通大学学报,2009,25(3):78-82.

〔9〕 郑拴宁.数字城市建设[J] .湘潭师范学院学报,2007,29(2):50-52.

(责任编辑 杜 敏)

Questionnaire Survey and Practice of the Curriculum System for Resources,Environment & Urban and Rural Planning and Administrationt— Take Shijiazhuang University of Economics for Example

LUO Jian-mei, HUANG Zhi-ying, ZHAO Wei-hua, TAO Li

(Shijiazhuang University of Economics,Shijiazhuang,Hebei 050031)

Take the case in Shijiazhuang University of Economics for example, this paper reports the results through student questionnaire survey and analysis of the curriculum system for resources, environment and urban and rural planning and administration, which includes the current situation of curriculum system, the correlation between jobs and courses and the courses that students hoped to add. It was found there were some problems in the curriculum arrangement, such as high proportion of courses that are not closely relevant to the major, less proportion of practical courses, and unreasonable arrangement of credit hours, etc. Based on the above results, the article discusses the relevant reformation direction and suggests some approaches for optimizing the curriculum system and improving in the professional skills of students.

resources,environment and urban and rural planning and administration; curriculum; questionnaire

10.13937/j.cnki.sjzjjxyxb.2014.04.027

2014-04-08

http://www.cnki.net/kcms/doi/10.13937/j.cnki.sjzjjxyxb.2014.04.027.html 网络出版时间:2014-09-02 15:30

国家社会科学基金子课题(BCA110020);2013年度河北省人力资源和社会保障研究项目(JRS-2013-1033)。

罗建美(1978—),女,山西大同人,石家庄经济学院土地资源与城乡规划学院讲师,主要研究方向为资源环境与城乡规划。

G642.0

A

1007-6875(2014)04-0132-06