农科院校大学生领导力现状及培养途径研究

——以云南农业大学为例

罗晓云,杜 彬,白 莹,袁 远

(云南农业大学 学生工作处,云南 昆明650021)

全球化的今天,大学生领导力的培养已经成为公民教育与提高公民素质的重要途径,有利于大学生适应现代社会的需要,以及提高自身多方面的能力[1]。越来越多的发达国家如美国、英国、日本等已经把领导力教育作为大学教育的重要内容。目前国内已有不少高校开始对大学生领导力进行培养,如上海交通大学、深圳大学、浙江大学,但起步较晚,研究的成果较少,可借鉴的经验和教育模式也不多。了解我国大学生领导力状况以及大学生对领导力认知、期望和需求,为领导力培养提出有效的对策建议具有重要意义。

一、研究对象和方法

目前国内外对领导力概念尚无统一界定,通过对已有文献的分析,学者们对大学生领导力的理解主要呈现以下两种观点[2]:一是处于领导地位的大学生已经具备或需要掌握的一系列能力[3];另一种观点认为,大学生领导力就是大学生通过充分利用自身和周围的资源已掌握一定能力,从而最终实现自我和团体目标的过程[4]。本研究中,我们将领导力定义为每个个体都具备的潜能,它是大学生在现实情景中完成个体和团队目标所体现出来的能力。依据现有文献资料和前期对学生、教师的访谈,认为领导力构成要素包括沟通协调能力、团队合作能力、信息整合能力、实践执行能力、分析解决能力、学习创新能力、自我调控能力及心理素养等八种能力。JosePhine A.van Linden、Carl I. Fertman[5]、申林[6]、卢德平[7]、罗爱林[8]等的研究表明,个体特征(包括个人信息、人格特征、自知力等)、家庭环境、社会环境是影响大学生领导力的主要因素。

(一)研究对象

选取云南农业大学在校本科生共119人,男生70人,女生49人;大一44人,大二30人,大三23人,大四22人;学生干部46人,非学生干部73人;理科专业32人,农科专业37人,经济专业28人,文科专业22人。

(二)研究方法

大学生领导力认知及意愿调查表,包括大学生对领导力重要性的看法、领导力概念的认知、领导力培训意愿。

大学生领导力问卷,参考罗爱林[8]、陈静[9]、许大鹏[10]等编制的问卷,根据对云南农业大学教师、学生的访谈结果自制大学生领导力调查问卷,经过初测、修改、复测,问卷最终包括38道题,以“完全符合”至“完全不符合”五点评分,包括沟通协调能力、团队合作能力、信息整合能力、实践执行能力、分析解决能力、学习创新能力、自我调控能力及心理素养8个因子,各因子的全部初始特征值均大于l,特征值的累积方差贡献率为66.768%,且各项目的因子载荷均大于0.575,表明量表的构想效度较好。总量表和分量表的Cronbach ɑ值分别为:0.903 1、0.847 4、0.798 3、0.769 0、0.706 2、0.869 6、0.863 7、0.782 2、0.816 0,表明量表的同质信度较高。

由心理学专业的教师统一施测、回收问卷。发放问卷130份,回收有效问卷119份,有效回收率91.5%。数据采用SPSS19.0软件处理。

二、结果分析

(一)大学生对领导力的认知状况

1.大学生对领导力重要性的认知

绝大多数学生认为领导力对大学生来说很重要,但这一观念没有深入所有人心中。关于“领导力培养针对学生干部就可以了”题项中超过80%的学生赞同领导力是每个人都需要培养的,而有12.5%的学生认为领导力只针对学生干部就可以了(见表1),说明在大学生对领导力的重要性以及大学生领导力的可培育性认识不足,关注不够,对领导力的概念认知比较笼统、模糊,普遍流行的观点是领导力是先天的,只属于少数群体,把领导力等同于领导者的能力。

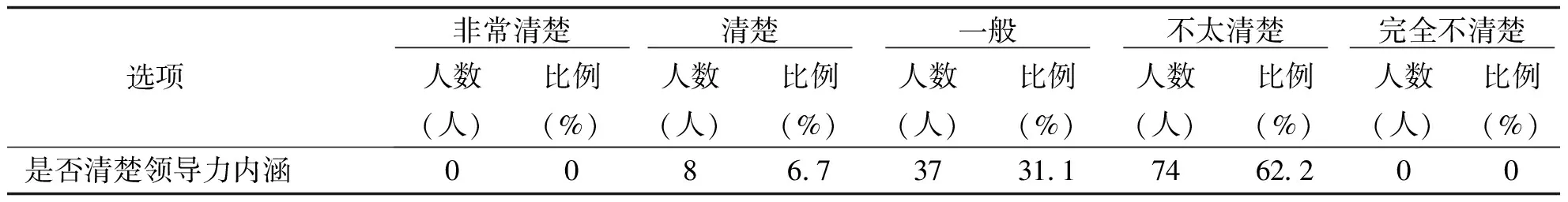

2.大学生对领导力概念的认知

只有6.7%的学生表示清楚领导力的内涵,超过半数(62.2%)的学生表示不太清楚什么是领导力(见表2),说明整体上大学生对领导力概念的认知还比较模糊,缺乏相关理论知识。

表1 大学生对领导力重要性的认知

表2 学生对领导力内涵的了解程度

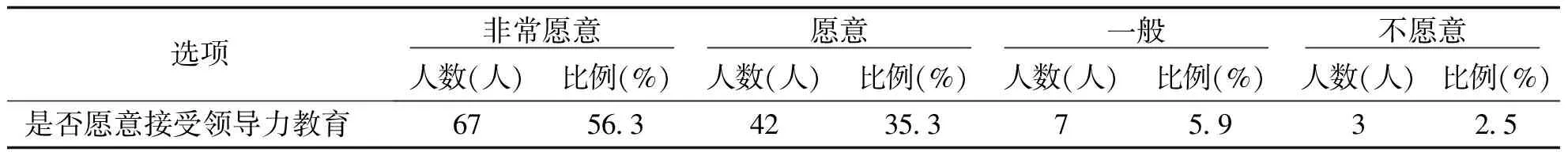

3.大学生对领导力培养的意愿调查

学生“非常愿意”和“愿意”接受领导力培养的累积比例为91.6%,5.9%不置可否,只有2.5%的学生不愿意接受领导力培养(见表3),说明大部分学生意识到提升个体领导力的重要性,因此参与领导力培养的愿望较为强烈。

表3 学生接受领导力培养的意愿调查

4.大学生期望开展领导力培养的内容

总结起来,大学生期望开展的领导力培养内容可以分为个体与外界的交互作用和个体自身素质的提高两个方面。个体与外界的交互作用包括人际交往能力、组织协调能力、团队管理能力等,个体自身素质包括自信心、表达能力、时间管理、情绪调控、规划等。

(二)大学生领导力个人基本信息差异

1.性别、专业、年级差异

男生在实践执行能力因子上的得分显著高于女生(男生18.12,女生16.13,P=0.001),表明男生的决断力、规划性、执行力、意志力略强于女生。人文经济类学生的沟通协调能力因子分显著高于农科工科学生(文经类学生14.85,理工农类学生13.94,P=0.025),表明经济、人文类学生比理工农科类学生更善于表达自己的想法,处理与组织内其它成员的关系。不同年级的学生在分析解决能力(大一12.89,大二13.90,大三14.53,大四14.90,P=0.022)、沟通协调能力(大一13.65,大二14.80,大三14.54,大四15.00,P=0.046)、信息整合能力(大一13.67,大二15.06,大三15.05,大四15.38,P=0.006)、心理素养(大一17.54,大二18.40,大三18.86,大四19.48,P=0.039)得分上有显著差异,其余因子分差异不显著。表明随着年龄、阅历的增长,大学生在问题的处理、人际关系的处理上更为成熟,也更懂得如何充分利用信息资源。

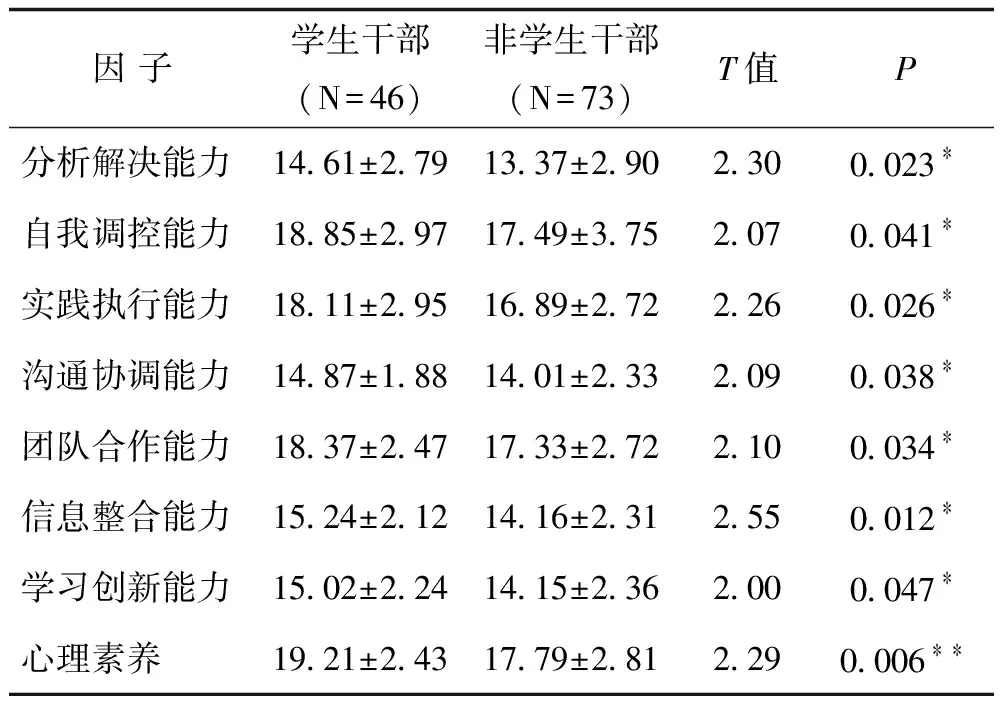

2.是否担任学生干部的差异

学生干部的领导力各因子分显著高于非学生干部(见表4)。担任不同级别的学生干部在领导力各因子分上没有显著差异。一方面可能是学生干部本身就是学生群体中表现比较优秀的成员,另一方面可能是在学生干部岗位上得到锻炼,所以他们的领导力强于一般的学生。

表4 学生干部与非学生干部领导力差异

注:*表示差异显著,**表示差异极显著。

3.参加社会实践活动差异

从不参加、偶尔参加和经常参加校园活动的学生在分析解决能力(从不参加13.28,偶尔参加13.40,经常参加14.92,P=0.029、自我调控能力(从不参加16.86,偶尔参加17.59,经常参加19.27,P=0.027)、实践执行能力(从不参加17.10,偶尔参加17.79,经常参加18.61,P=0.040)、学习创新能力(从不参加14.06,偶尔参加15.07,经常参加15.17,P=0.043)上的得分有显著差异,其它因子分没有显著差异。有兼职打工经历的学生在分析解决能力(兼职14.33,未兼职13.23,P=0.041),自我调控(兼职18.96,未兼职16.81,P=0.001),实践执行能力(兼职18.12,未兼职17.02,P=0.040),团队合作能力(兼职18.18,未兼职17.15,P=0.037)因子上的得分显著高于没有兼职打工经历的学生,其它因子分两者没有显著差异。说明社会实践活动提供了大学生处理问题、协调与他人关系、完成任务、调节个体情绪的情景,能够使大学生在实践中不断开发自身潜在的领导力。

4.家庭背景因素差异

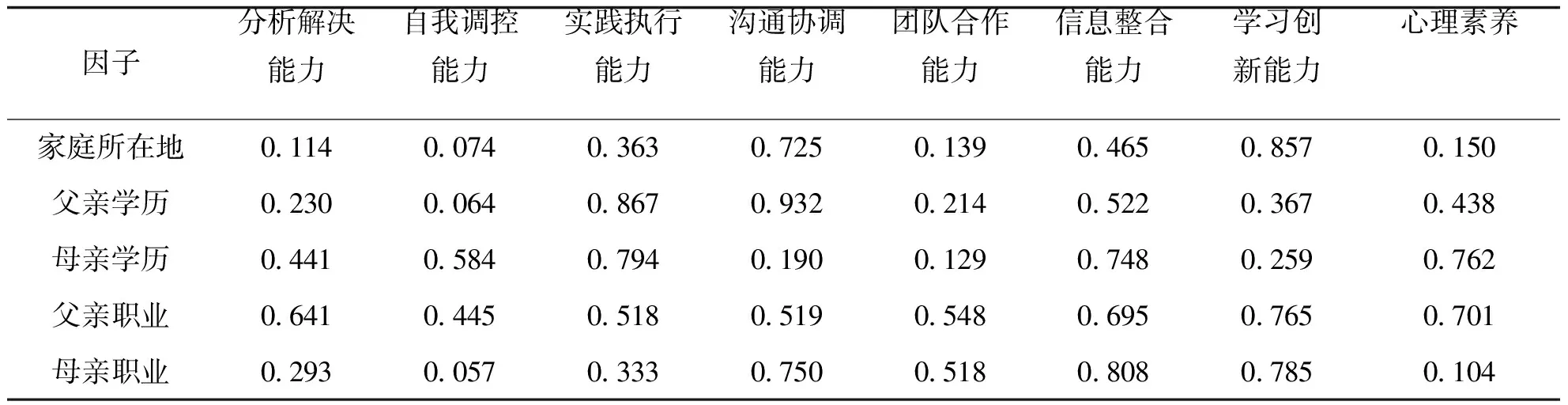

省内外农村学生和城镇学生、父母亲学历、父母亲职业在领导力各因子分上差异未达到显著水平(见表5)。

表5 大学生家庭背景领导力差异(P值)

三、大学生领导力培养途径

(一)改变观念,重视大学生领导力的培养

目前高校对大学生领导力的重要性以及大学生领导力的可培育性认识不足,关注不够,大学生对领导力的概念认知比较笼统、模糊,学生和教师之间普遍流行的观点将领导力等同于领袖的能力领导力是先天的,只属于少数群体,没有必要开设课程和进行相关培训,领导力培养的主体应该只是学生干部,很少涉及每一个能够也应该从领导开发计划中受益的学生。领导力培养目标不明确,使得教育不能得到很好的定位,显得过于盲目[11]。因此,学校、教师、学生都需要更新观念,充分认识到领导力对大学生全面素质提升的重要性,把每一个大学生当作具有领导潜力的个体。对于学校而言,大力宣传和普及领导力相关知识,让学生了解领导力概念,将领导力培养的范围扩展到全体学生,可以考虑以适当的方式将领导力的培养糅合进高校的人才培养目标体系之中,将领导力的系统理论学习和实践相结合。对于教师而言,可以在教学和日常行为示范中,在各种课外活动的参与中学习、体悟、实践领导的核心内容。这种方式能够有效地培养大学生的领导行为技能(如书面和口头交流、推理、团队建设、动员、倾听和计划等),帮助他们形成必要具备的承诺(如个人责任、伦理基础、价值观选择和个人承诺等)[12]。对于学生而言,需要认识并发现自身领导潜力,学习领导力理论知识,积极主动地参与到各项社会实践当中,不断提升自身领导力。

(二)设立专门培养机构,选拔专业教师队伍

我国绝大部分的高校都缺乏大学生领导力培养的实践经验,更是缺乏专门的用于培养大学生领导力的机构组织[10]。条件允许下可以成立与校内其它部门相互平行的专门机构,研究领导力理论,综合处理与协调大学生领导力培养过程中的一系列问题,保障培养的有效性,实现预期培养目标。培养大学生领导力需要一支既有深厚理论学识又有实践经验的教师队伍。在国外领导力教育中加强师资队伍建设是一项重要工作,而国内高校领导力教育往往存在有领导学专业背景的教师缺少领导力实践经验,有实践指导经验的又缺乏理论高度。师资选拔、教师培训、教师个人能力的提升也应纳入总体规划当中。

(三)构建高校领导力课程体系

我国高校很少在基础课程体系中设置领导力相关课程,领导力培养存在重实践技能、轻理论的问题。制定新的培养目标,整合、规划现有课程,将领导力课程纳入课程体系建设对高校来说有重要意义。以使得大学生在所从事的专业领域,所生活的社会环境中,和任何需要领导角色的地方主动承担领导使命[13],为领导力培养目标,将必修课和选修课有机结合起来,领导力教育和通识教育结合起来,通识教育可以为领导力教育提供所需的知识、态度和技能, 而领导力教育可以作为通识教育课程的重要组成部分[14]。开设领导学概念、领导学历史、领导心理学、组织行为学、公共关系与领导力等领导力教育课程,以及哲学、逻辑学、经济学、语言学等通识教育课程。已经开设有公共关系、公共管理、行政管理等专业的高校,可以直接开设领导科学课程,同时依托学科专业教师队伍面向全校开设领导科学的选修课,有意识地针对在校生普及锻造领导力。没有学科专业基础的高校,可以结合职业生涯规划课的教学,增加领导力相关内容的课时比例,把领导科学的有关理论与学生的职业发展实际技能结合起来[15]。在具备基本理论和能力的基础上,根据学生个体的需求选择适合自己的选修课程,充分尊重学生的主体性、差异性。

(四)提供领导力实践平台,开发特色领导力培训项目

目前国内高校在大学生领导力培养方式上,基本上以专题讲座及主题社会实践为主,未能很好地利用社团活动、社区服务。参与各种类型的社会实践是开发大学生领导力的有效途径,学校需要加大对实践活动的经费投入,为大学生开辟出适宜提高其领导力的平台。组织各种类型的校园活动、志愿者服务活动,吸纳更多的学生参与到各种社团组织,有条件的情况下,实行学生干部轮流制度,联合校外企事业组织进行合作培养,以提升领导力为目标,通过解决现实情境中的各种问题使大学生领导力真正得到锻炼。可参照国外高校领导力培训项目的内容方式,根据自己的专业特色进行项目的设置,由领导力课程任课教师来对项目进行管理,在领导力开发项目中兼顾思想引导、技能提升与个人成长, 并根据不同群体、不同层次的需求和特点, 在内容上有所侧重。培训模式以技能的建构为重点,教育模式则聚焦于帮助学生增进有关领导力的知识、能力。发展模式更注重全人发展, 主张强化个体在各种不同团队情境下的自我觉知[16]。

本研究显示,农科院校学生参与领导力培养的愿望强烈,但对领导力的认知比较片面,缺乏相关理论知识的铺垫,不同性别、专业、年级,尤其是参与社会实践状况上大学生领导力存在不同程度的差异。因此,开展大学生领导力培养需要学校、教师、学生三方面提高认识,改变观念,尤其是学校层面应构建大学生领导力培养体系,开设领导力相关课程,结合学校专业实际和学生特点开发领导力特色项目,为大学生提供理论学习机会和实践平台,从而有效提升大学生领导力。

[参考文献]

[1]翁文艳,赵世明.国外青年学生领导力培养的研究与实践[J].领导科学,2011(11):7-9.

[2]曹科岩.大学生领导力研究述评[J].心理研究,2012,5(3):90-93.

[3]ADAMS T C, KEIM M C. Leadership practices and effectiveness among Greek student leaders[J]. College Student Journal, 2000, 34(2): 259-270.

[4]Student leadership development program in Southern Illinois University [EB/OL].http: //www.siue.edu /KIMMEL/ SLDP/ program_overview.html, 2006-07-24.

[5]JOSPHINE A. Van linden,Carl I fertman.youth leadership:a guide to understanding leadership development in adolescents[M]. San Francisco: Jossey-Bass Inc, 1998.

[6]申林.职位型领导能力研究[D].上海:上海师范大学,2008.

[7]卢德平.青少年领导力的萌芽和形成——基于三个城市26名高中学生干部的深度访谈结果[J].中国青年研究,2008(5):10-15.

[8]罗爱林.大学生领导能力及其影响因素实证研究[D].成都:西南交通大学,2010.

[9]陈静.大学生领导力影响因素及培养策略研究[D].青岛:青岛大学,2012.

[10]许大鹏.我国大学生领导力现状及教育建议[D].长沙:湖南大学,2012.

[11]高聘.大学生领导力教育研究[D].石家庄:河北科技大学,2012.

[12]文茂伟,房欲飞.在通识教育中发展大学生领导力——以美国大学生领导教育为例[J].比较教育研究,2008,30(1):7-10.

[13]张智强.高校开展大学生领导力教育的分析和思考[J].高等教育研究,2011(3):4-7.

[14]赵红梅.当代美国女子高校的领导力教育——对15所女子学院的研究[D].北京:首都师范大学,2005.

[15]刘昌成.高校学生干部领导力培养探析[J].福建医科大学学报:社会科学版,2012,13(3):9-12.

[16]ROBERTS D C, ULLOM C. Student leadership program model[Z]. Maryland:National Clearinghouse for Leadership Programs ,College Park, 1990.