地下水功能区保护与管理

于丽丽 ,唐克旺 ,侯 杰 ,羊 艳

(1.水利部水利水电规划设计总院,100120,北京;2.中国水利水电科学研究院水资源研究所,100038,北京)

地下水在城市供水、农村饮水、农田灌溉、工业生产等方面发挥着十分重要的作用。目前我国地下水供水量约占总供水量的20%,其中北方地区地下水供水量占其总供水量的38%,海河流域高达66%。近年,一些地区地下水开发利用程度大幅度提高,引发了一系列与地下水过度开发有关的问题,包括供水能力下降、地面沉降、海(咸)水入侵、河道断流、泉水枯竭等,这些都是地下水功能被破坏的外在表征。依据地下水的资源供给、生态保护、地质环境稳定三个方面的功能特征以及经济社会发展及生态保护需求,划定地下水功能区,建设地下水功能区管理体系,对实施最严格水资源管理制度,实现地下水精细化管理具有重要意义。

一、地下水功能区划

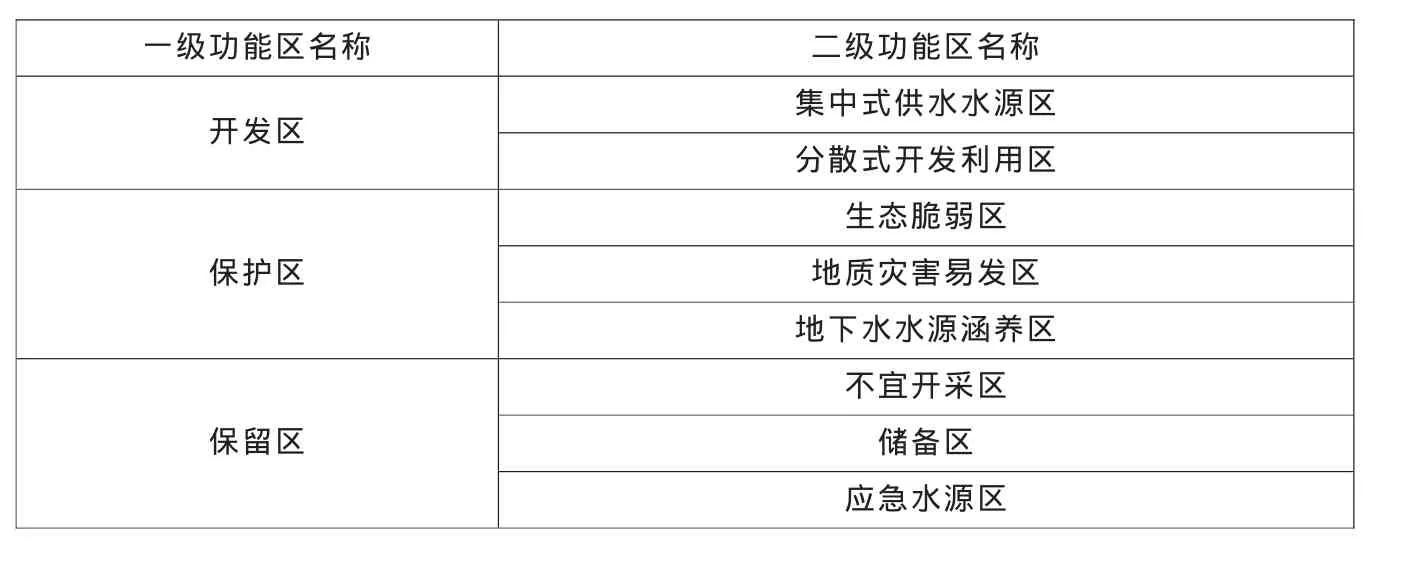

地下水功能区划分是根据地下水补给条件、含水层富水性及开采条件、地下水水质状况、生态环境系统类型及其保护的目标要求、地下水开发利用现状、区域水资源配置对地下水开发利用的需求、国家对地下水资源合理开发利用及保护的总体部署等因素,将浅层地下水分布区划分为两级地下水功能区,见表1。深层承压水整体作为战略储备资源,暂不划分功能区。

二、地下水功能区保护标准

地下水功能区的保护标准是十分复杂的技术难题,不仅和监控井的位置有关,也与地下水监测能力、生态系统和环境地质灾害防治需求等有紧密关系。地下水功能区的保护指标包括地下水水质、地下水开采量和地下水水位3类。其中水位和水量是相互关联的非独立性指标。应根据地下水功能区的功能属性、区域水文地质特征、规划期水资源配置对地下水开发利用和保护的要求,结合地下水开发利用和保护中存在的问题等,确定地下水功能区保护目标。

表1 浅层地下水功能区划分体系

表2 地下水功能区水质监控点设置

1.水质保护目标

水质保护目标主要依据地下水功能属性的水质需求,可根据水质监控点的数量及位置、达标的标准尺度等进行控制。

(1)监控点位置及数量

一个地下水功能区的水质是否达标,首先要确定水质监控点的位置、数量。不同的位置,水质的标准可能有一定的差异。考虑到管理的实际需求,本文参考地下水监测规范等标准,提出了地下水功能区水质监控站点设置方案,见表2。

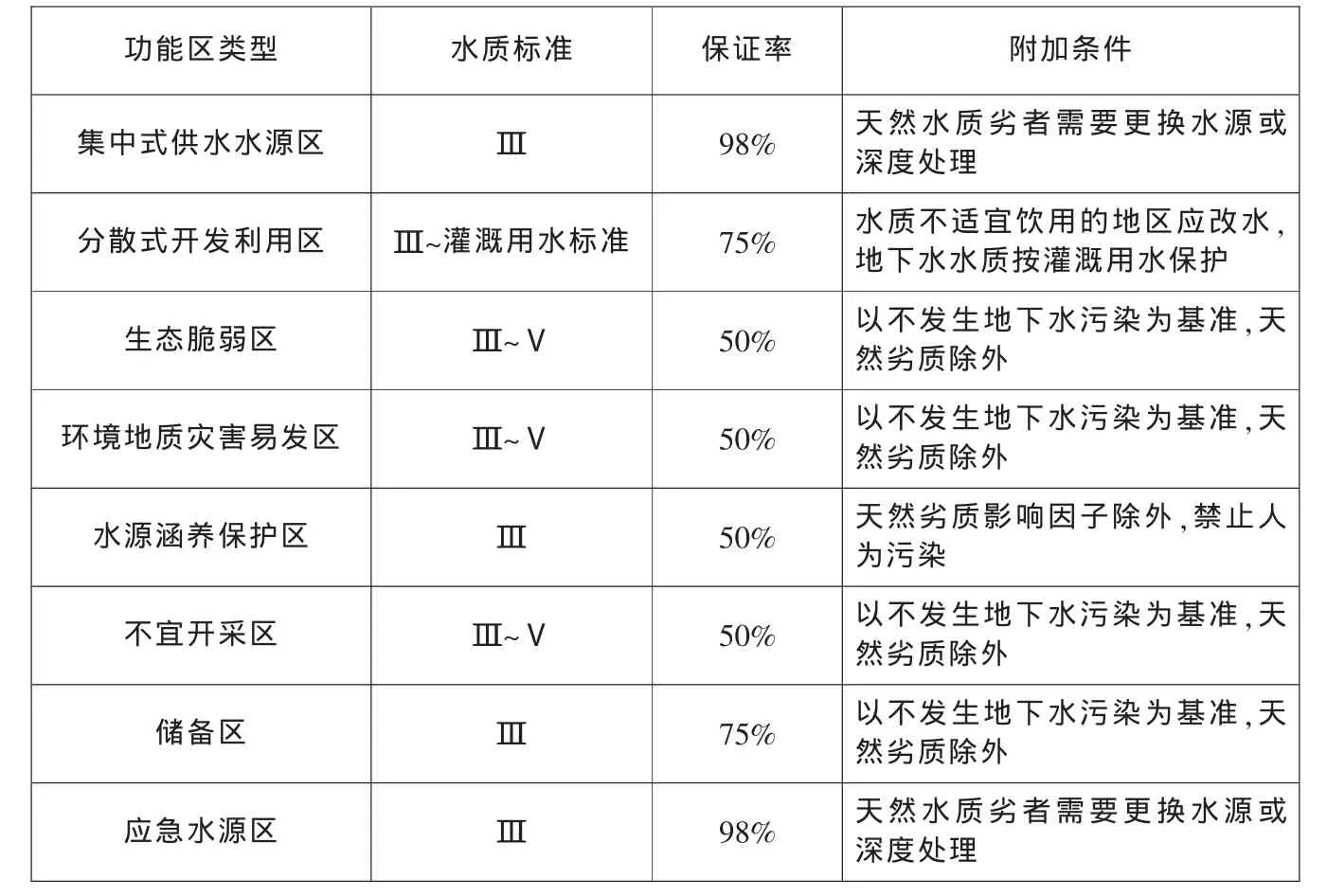

(2)水质标准及达标评价

不同类型功能区对地下水的水质需求和敏感性不同,水质标准有较大差异。同时考虑到水质保护和修复的现实可行性,应兼顾地下水水质特点,合理确定现实的水质保护标准。表3为不同类型区地下水水质标准值及保证率。保护的标准原则上不低于现状,例如现状为Ⅰ、Ⅱ类的应以Ⅰ、Ⅱ类进行保护。

表3 不同类型区地下水水质标准

2.水量控制目标

(1)根据可开采量严格控制

地下水可开采量受各种补给量影响,尤其是在全球气候变化和地表水的人为干扰强度不断增加的情况下,地下水可开采量需要定期更新和调整。区域的可开采模数是按照空间进行平均计算的,而地下水的开采却是空间上不均匀的,如果按照区域的可开采模数进行局部开发,必然引起局部超采问题甚至出现地质灾害。因此,区域可开采量和局部开采设计参数之间需要协调和复核计算。

在明确各个地下水功能区的地下水可开采量的基础上,应严格控制地下水开采,各区内地下水开采总量原则上不得超过本区域的地下水可开采量。对于存在地下水超采的功能区,要减少地下水超采区的开采量,逐步实现采补平衡。

(2)确定开采总量控制指标

应在充分考虑各功能区的地下水功能属性,分析近期地下水开发利用情况、地下水开发利用现状、地下水超采情况及其引发的生态环境问题的基础上,分析地下水超采区水源替代的可行性,以及潜力区适度增加开采量与水资源配置的合理性,研究确定各功能区的地下水开发利用总量控制指标。地下水开发利用总量控制的重点是开发利用程度比较高的开发区,尤其是目前存在超采的开发区。

3.水位控制目标

水位控制目标应包括三个方面:一是根据地下水功能区的资源、生态、地质环境功能要求,确定地下水水位控制阈值;二是根据地下水超采治理方案,确定超采区的地下水水位控制指标,加强开发区开发利用程度较高区域的水位控制;三是明确警戒水位,作为特殊干旱和突发事件时调整地下水供水方案的基础。

(1)各类功能区地下水水位控制指标

一个地下水功能区的水位是否达标,首先要确定水位监控点的位置并根据功能区的要求,合理确定最大和最小埋深范围,即地下水水位控制指标阈值。

①集中式供水水源区。应加强集中式供水水源区内水源地、漏斗影响范围的水位监测,将水源地漏斗中心的水位作为功能区水位是否达标的依据。根据供水水源地勘察及设计资料,合理确定确保不出现环境地质问题和水源地供水安全问题的集中式供水水源区地下水水源地的最大水位降深。

一方面,地下水单位降深的出水量随埋深加大而逐渐减小,在一定深度以下,地下水出现枯竭现象。可将降深出水曲线(Q~S)的拐点,作为保证地下水可持续开采的最大埋深。

另一方面,随着水源地地下水开采和水位的下降,地下水水质在没有遭受污染的情况下,也会出现硬度升高等现象,这是地下水超采的外部表征,表明水位已经超过最大埋深要求。可根据水位出现退化的临界水位,确定最大埋深的参考值。

同时应考虑基础设施安全需求和水源地次生污染预防需求,确定最小水位埋深。一方面根据水源地所在地区的城市基础设施保护要求,确定供水水源地地下水最小埋深。主要基础设施包括人防工程、地铁、地下其他类型建筑等。另一方面,城市地区一般都存在包气带污染问题,垃圾场、化工厂渗漏等污染问题十分普遍和突出,确定水源地最小埋深时,应考虑包气带的污染源分布,避免出现二次污染。

②分散式开发利用区。分散式开发利用区的地下水水位包括灌区内的监测井和生活用水监测井。每个灌区内每100 km2不少于1眼水位监测井,每个村至少1眼饮水水位监测井。

分散式开发利用区最小埋深控制指标的确定应考虑三个方面的因素。一是要预防土壤次生盐碱化和土地沼泽化等。二是应保留一定的包气带厚度,发挥地下水的调蓄功能,可根据当地的降水量、年补给量、孔隙度等合理确定。理想的埋深是蒸发小而补给量大的深度。三是应保留包气带必要的厚度,提高地下水对污染的预防能力。

③生态脆弱区。生态脆弱区的地下水水位监控点应分别设立在保护区的缓冲区及核心区内、绿洲核心区及沙漠绿洲过渡带等地。生态脆弱区地下水最大埋深控制指标的确定应考虑植被发育和湿地保护的要求,保护的植被不同,地下水水位阈值也有差异,一般低地草甸需要埋深小于2 m (保证在毛细高度内),荒漠植被需要的地下水埋深不应大于6~8 m。最小埋深的确定应按照土壤积盐的临界深度确定。

④环境地质灾害易发区。环境地质灾害易发区的地下水水位控制主要对最大埋深进行控制。可根据相关类似地区的地质灾害情况及地下水历史动态变化,推断地质灾害出现的临界水位埋深,考虑安全系数,确定最大埋深。

⑤水源涵养保护区。水源涵养保护区的水位监测包括外围监测和核心区监测。外围监测包括山区、丘陵和上游河谷区,监测基岩裂隙或岩溶地下水水位的变化。核心区监测泉群和河谷处地下水水位。水源涵养保护区地下水的最大埋深不应导致泉水枯竭和河道基流衰竭。枯季河岸和泉群排泄区的地下水水位应高于河床和泉口高程。

⑥不宜开采区。不宜开采区的地下水水位控制目标一般是维持现状。

⑦储备区。不需要开发利用的地区,地下水水位基本维持天然状态。存在地表水利用的,要设定最小埋深上限,防止次生盐碱化和积盐现象。

⑧应急水源区。可将地下水应急供水水源地漏斗中心的水位作为功能区水位是否达标的监测站点。应急水源区最小埋深应大于土壤次生盐碱化的积盐临界深度,并兼顾基础设施等保护。应急供水期间的最大埋深应满足应急开采的设计条件,并且不得诱发次生灾害。

地下水水位的阈值变化较大,不同功能区、同一功能区的不同监控点位都有显著差异。应针对具体的监控井制定具体的水位阈值控制目标,并在接近控制目标值时发出预警。

(2)超采区地下水水位控制

加强地下水超采区和开发利用程度较高区域的地下水水位控制。超采区地下水水位控制目标应不低于现状水位,应结合地下水超采治理方案确定治理期内不同时段的超采区地下水水位控制目标。

地下水水位控制目标一方面可以通过调整区域地下水开采量实现,另一方面可以通过调整开采布局实现。对一个区域而言,同样的开采量,不同的开采布局,可能造成区域内非常不同的地下水水位变化。同理,应加强开发利用程度较高的局部区域的地下水水位监测与控制,避免局部超采问题的出现。

(3)明确开发区警戒水位

特殊干旱和突发事件等情况下,可对开发区地下水开采现状或开采计划进行调整。要求在合理识别地下水开采警戒水位的基础上,根据当时地下水水位的变化,考虑本地区供水保障要求的具体情况,对地下水开采现状或开采计划进行调整。

可将不同干旱年份、地下水水位以较大幅度持续下降时的初始水位视为该干旱年份地下水开采的警戒水位。根据多年水文观测资料,利用典型年法,分析计算出频率99%的特大干旱年份、频率95%~97%的干旱年份、频率75%的中等干旱年份的三级地下水开采警戒水位。

三、地下水功能区管理

地下水功能区可作为地下水管理的基础单元。实施地下水功能区开采总量控制,完善取用地下水建设项目的水资源论证制度、取水许可管理。根据地下水超采区评价,明确地下水功能区超采状况,提出控制地下水开采的基本原则和要求,结合替代水源工程建设等,明确地下水开采的控制指标,促进地下水超采治理。

1.实行开采总量控制

落实最严格水资源管理制度,实行地下水取用水总量和水位控制。确定各地下水功能区的开采总量控制指标,建立地下水年度用水计划制度,明确各功能区年度计划开采量。对于地下水严重超采区、城乡集中供水管网覆盖区、环境地质脆弱区和重要生态保护区等区域,有条件的划为禁、限采区,并明确禁采和限采的对象。在开采总量控制的基础上,严格各类功能区的地下水取水许可审批与管理。

①对于保护区,原则上不得颁发工业建设项目的取水许可。矿山排水,必须防止出现河道断流、名泉干涸、地面塌陷等环境地质灾害。允许解决分散式饮水问题的水源建设。山丘区因采矿排水导致分散式用水受到影响的,有关责任方要进行补偿,消除不利影响。

②对于保留区,一方面鼓励不宜开采区内的微咸水综合利用,另一方面,要结合饮水安全保障规划,逐步建设替代水源,解决群众饮用苦咸水的问题。对于储备区,需要建设新项目的,要严格进行科学论证。

③对于存在超采问题的开发区,一律停止颁发新的取水许可。对于采补基本平衡的开发区,应禁止颁发工业建设项目的取水许可。原则上,除对水质有特殊要求的特殊工艺用水外,工业用水不得取用地下水。

2.加强水质保护

对于人类活动强度大而地下水开采集中的开发区,可建立地下水水质分区保护制度。对集中式开采区范围内的污染源,要详细勘察,逐一清理。对于分散式开发利用区,可根据水质状况、污染分布和特点,划分出重点治理区、重点预防区和重点监控区。重点治理区是地下水水质已经出现污染问题,污染河流、垃圾场、污水灌溉区、排污井等主要污染源集中分布的地区;重点预防区主要是水质相对较好的地区,要预防出现新的污染;重点监控区是加油站、输油管线、主要建设项目分布区、经济开发区、新建的城市垃圾处理场等建设活动频繁的地区。

3.强化监测计量

整合并优化已有地下水监测站网,将开发区、保护区的地下水动态监测纳入工作重点,加强地下水开采计量,建立和完善地下水动态监测网络和地下水监控平台,实现信息共享,为地下水功能区保护与管理提供支撑。

四、结 语

划分地下水功能区,加强地下水功能区保护与管理,对实现地下水分区分类精细化管理,严格地下水管理与保护具有重要意义。应在综合考虑区域水资源条件、地下水开发利用程度、经济社会发展各行业用水需求、合理配置各种水源的基础上,确定各功能区地下水开发利用总量控制指标。同时,应根据地下水功能属性的要求,结合超采区治理方案,制定地下水功能区水位控制目标。根据各功能区水质现状、功能属性要求,制定功能区水质保护目标。在合理制定地下水功能区水量控制目标、水位控制目标和水质保护目标的基础上,加强功能区保护与管理,强化地下水监测计量,实行功能区开采量控制,加强地下水水质保护,为实施最严格的水资源管理制度奠定基础。

[1]唐克旺,杜强.地下水功能区划分浅谈[J].水资源保护,2005(5).

[2]唐克旺,唐蕴,李原园,侯杰.地下水功能区划体系及其应用[J].水利学报,2012(12).

[3]许志荣.地下水功能区划分初探[J].水文地质工程地质,1998(5).

[4]王小军,赵辉,耿直.我国地下水开发利用现状与保护对策 [J].水资源管理,2010(13).

[5]刘长生,汤井田,唐艳.我国地下水资源开发利用现状和保护的对策与措施 [J].长沙航空职业技术学院学报,2006(12).