流动儿童自尊与疏离感的关系研究

雷浩 胡勃

流动儿童自尊与疏离感的关系研究

雷浩 胡勃

本文以984名流动儿童为被试,采用问卷调查法,考察城市流动儿童自尊与疏离感的发展特点,并探讨二者的关系。研究结果表明:流动儿童的自尊水平显著低于非流动儿童,其社会疏离感和人际疏离感得分显著高于非流动儿童,环境疏离感得分低于非流动儿童但差异不显著;流动儿童的自尊发展水平存在显著的性别差异,年级差异不显著;流动儿童的自尊水平与疏离感各维度存在显著负相关,自尊对流动儿童的疏离感具有负向预测作用。

流动儿童;自尊;疏离感

一、引言

随着流动儿童数量的激增,这一群体逐渐引起了研究者们的广泛关注。有研究表明,流动儿童存在着孤独、自卑、学习挫折感等心理问题,[1][2]且其社会适应和心理健康水平整体上低于居住地的城市儿童。[3]不过,在针对流动儿童的研究中,众多研究者对其心理健康和社会适应等予以了大量关注,却忽略了与之相对的另一个方面,即疏离感。疏离感是个体难以正常处理与他人的关系,不能归属于相应所属的群体,从而体验到的消极的情绪体验。[4]疏离感的高低会影响到个体的心理健康水平,疏离感高者对环境和自我概念往往采取一种消极的认知和评价,容易导致个体的心理社会问题。[5][6]青少年时期是疏离感发生的高危时期,[7]这时的青少年进入了自我意识第二个飞跃发展期,他们开始集中思考“我是谁”“我从哪里来”“我要到哪里去”等与自我有关的问题。对于正处于青少年期的流动儿童,“流动”使其整个生活环境发生了巨大的变化,这种整体生活环境的改变不仅强化了其对自我的探索,也加深了他们对疏离感的体验,而且影响着他们对自我、他人及社会的看法,对其身心健康产生了重大影响。因此,了解和认识流动儿童的疏离感现状对引导其身心发展和成长尤为重要。

自尊表达了个体对自己所持的态度,是个体对自己的价值感、重要感的体验。[8]以往对自尊与其应对方式、社会适应的研究得到了一致的结论,[9][10][11]但关于流动儿童的自尊是否低于城市儿童,国内研究尚存在不一致的证据。例如,同样是采用Rosenberg的自尊量表(SES),国务院妇女儿童工作委员会等单位的研究表明,大多数流动儿童的自我评价比较积极,[12]而另一项研究却发现,流动儿童的整体自我评价显著低于城市儿童。[13]

对于自尊与疏离感的关系,国内尚未发现有相关研究成果。国外有研究者探讨了青少年自尊、自我控制等人格维度与疏离感间的关系,并发现变量间存在显著负相关,即自尊水平越低,其疏离感越高。[14]国内对流动儿童自尊的研究发现,个体自尊与个体歧视知觉间存在显著负相关,即个体自尊越低,其感知到的歧视性越强。[15]而一般而言,个体在群体中感知到的歧视性越强,其对群体的疏离感也就越强。因此,结合已有研究不难推断:流动儿童的自尊与疏离感间可能存在负相关。

鉴于流动儿童的特殊性及对流动儿童自尊与疏离感关系研究的缺乏,本研究拟考察流动儿童自尊的发展特点及现状,比较城市流动儿童与本地儿童自尊发展水平的差异,并探讨流动儿童自尊与疏离感间的关系,以期为提高流动儿童自尊水平、减轻其疏离程度,从而更好地融入和适应城市生活提供参考。

二、方法

1.被试

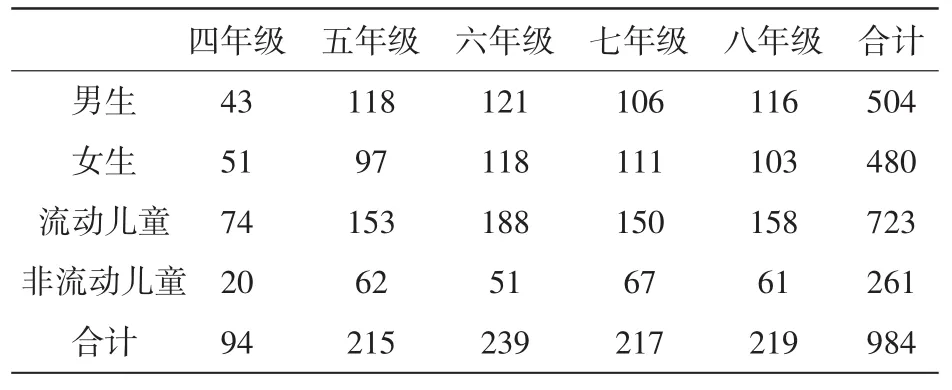

本研究采用随机取样法,选取西南地区某地1043名青少年学生为调查对象,其中流动儿童723名,非流动儿童261名,删除无效问卷后确定被试数额为984名。被试的具体构成如表1所示。

表1 被试构成

2.研究工具

(1)自尊量表。本研究采用的自尊量表(SES)由Rosenberg编制,包括10个项目,采用4点计分。根据已有研究,为提高量表的鉴别度和信效度,我们将项目8(“我希望我能为自己赢得更多尊重”)改为正向记分。[16]因此项目3、5、9和10为反向计分,项目1、2、4、6、7、8为正向计分。量表的总分范围为10~40分,被试分值越高,表明其自尊水平越高。经检验,量表的内部一致性系数为0.83。

(2)青少年学生疏离感量表。该量表由西南大学杨东[17]等人编订,包括三个维度、52个项目,采用7点计分法,从“完全不符合”到“完全符合”分别给予1~7分的评定。被试得分越高,表明其疏离感越强。经检验,该问卷的Cronbach’a系数为0.912,各维度的Cronbach’a系数在0.687~0.863之间。该量表已经得到了广泛应用,适合于中国青少年的发展特点。

3.施测及数据处理

本次施测利用活动课时间进行,团体施测,被试分两次填答问卷;检查、剔除无效问卷后,研究者采用SPSS13.0软件对有效数据进行录入、核查及统计分析。

三、结果与分析

1.流动儿童与非流动儿童的自尊与疏离感现状

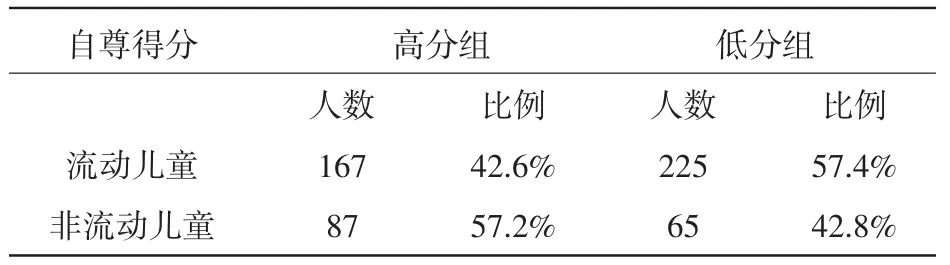

为了更精细地比较流动儿童与非流动儿童在自尊及疏离感得分上的差异,本研究对数据进行了如下处理:先将被试依照测验的总平均分从高到低进行排列,将平均分最高的27%和最低的27%定为高分组(>3.4分)和低分组(<2.7分)。流动儿童与非流动儿童自尊得分的人数及百分比分布如表2所示。

表2 高、低分组流动儿童与非流动儿童自尊得分的人数、百分比分布

由表2可见,自尊得分的高分组中,非流动儿童比例高于流动儿童,低分组中流动儿童的比例更大。卡方检验结果表明,二者间差异显著(x2= 9.425,p<0.01)。对疏离感各维度的高、低分组人数和百分比分析则得到了相反的结果,即高分组中流动儿童比例高于非流动儿童,低分组中非流动儿童的比例更大,卡方检验结果显示二者间差异不显著。

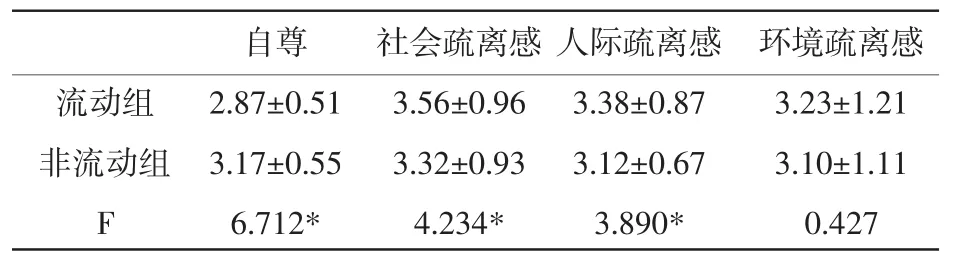

如表3所示,流动儿童自尊平均得分显著高于非流动儿童(p<0.05),社会疏离感和人际疏离感得分显著低于非流动儿童(p<0.05),环境疏离感得分高于非流动儿童但差异不显著。

表3 流动儿童与非流动儿童的自尊与疏离感比较(M±SD)

2.不同性别、年级的流动儿童自尊状况

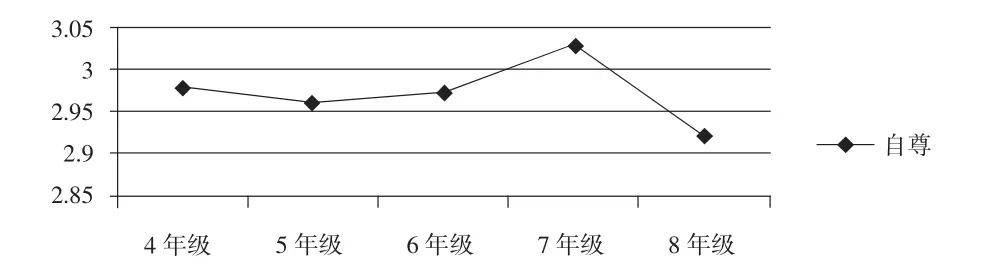

本研究以流动儿童的年级和性别为自变量,以自尊为因变量,进行了“4(年级)×2(性别)”的方差分析。结果显示:性别主效应显著(F=5.855,p<0.05),进一步分析发现,男生的自尊水平(2.926± 0.27)显著低于女生(3.022±0.28);年级主效应、年级和性别的交互作用均不显著。事后检验(Scheffe)结果显示,随着年级的升高,青少年自尊水平的发展趋势并非线性增长,表现出反复性,即五年级较四年级得分低,五年级至七年级自尊水平持续发展,七年级达到最大值,八年级时自尊得分下降。

不同年级流动儿童的自尊水平分布

3.流动儿童自尊与疏离感的相关分析

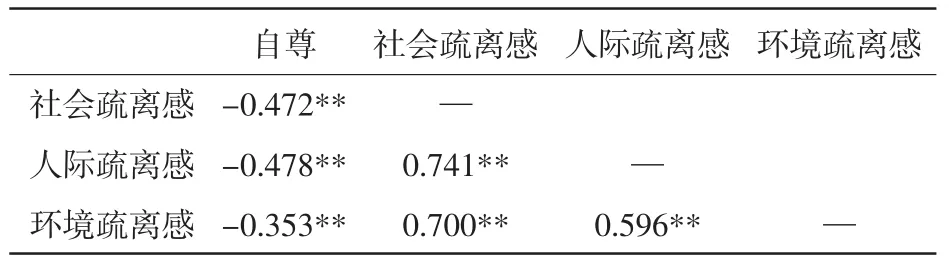

为考察流动儿童自尊与疏离感的关系,本研究进行了自尊与疏离感的相关分析。由表4可得,流动儿童自尊和疏离感各维度都存在显著性相关,尤其是与社会疏离感和人际疏离感关系更密切,均表现为显著负相关;疏离感三个维度间的正相关显著。

表4 流动儿童自尊与疏离感的相关

4.流动儿童自尊对疏离感的回归分析

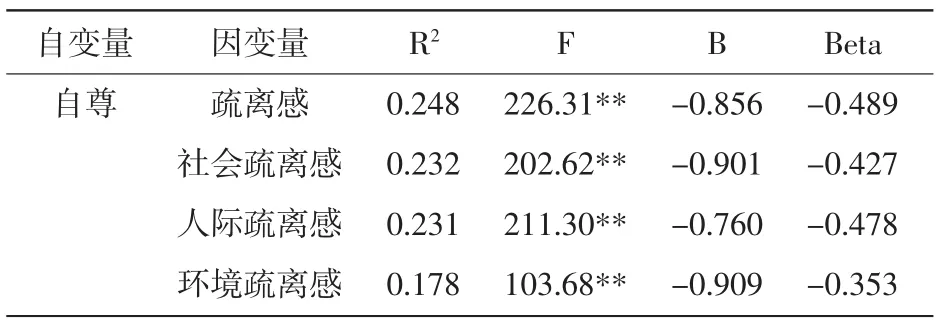

通过相关分析,我们可以获得研究变量的相关系数和方向,但无法说明自尊对疏离感的解释预测能力。因此,本文以自尊为自变量,依次以疏离感及其子维度为因变量,进行了一元线性回归分析,结果如表5所示。

表5 自尊对疏离感的回归分析

由表5可知,自尊可以对疏离感及其三个维度即社会疏离感、人际疏离感和环境疏离感进行有效预测,其中对疏离感总分的预测力达到0.248,然后依次是人际疏离感0.232、社会疏离感0.231、环境疏离感0.178。

四、讨论

1.流动儿童与非流动儿童自尊与疏离感的现状

本研究结果表明,城市流动儿童的自尊得分显著低于非流动儿童。国外对移民的研究显示:即使是拥有相同文化的人从农村迁移到大城市时,也会因为环境的变化和社会支持系统的改变而经历心理压力和情感疏离。[18]参考这一研究的分析理由,本研究中流动儿童的自尊水平显著低于非流动儿童的原因可能是:与非流动儿童相比较,流动儿童的生活环境发生了重大变化,且这种环境变化存在巨大的差异性,不仅如此,城市里面的社会支持系统对城市儿童更加有利,再加上大部分流动儿童的家庭经济收入相对较低,并且他们在城市中的社会人际关系网络还未建立或者虽已建立但尚不稳定,由此导致流动儿童的自尊水平相对较低。这也提醒我们,学校和教师在开展学生自尊教育时,应将更多的注意力集中在流动儿童身上,通过开展各种体验性的活动增强留守儿童与其他学生之间的交流,帮助他们建立起良好的人际关系网络,进而促进他们自尊水平的提升。

在疏离感各维度上,流动儿童的社会疏离感和人际疏离感得分要显著高于非流动儿童,他们在环境疏离感上的得分则不存在显著差异。目前为止,文献检索暂未发现有这方面的研究结果可以参考。而已有的关于城市儿童疏离感的研究结果认为,城市青少年因学习投入的加大而较少参与社会生活,他们与周围环境相对疏远,因此导致其环境疏离感、社会疏离感和人际疏离感水平均比较高。[19]而本研究结果则发现,流动儿童的社会疏离感和人际疏离感得分显著高于城市儿童。这可能是因为,对于城市流动儿童来说,城市文化、生活方式以及人际交往的方式都与他们进入城市之前相比发生了很大的变化,他们很难在短时间内适应,并且,一般说来流动儿童父母的工作时间相对比较长,这些父母不可能有充裕的时间来与流动儿童进行情感上的互动,由此导致他们的社会疏离感和人际疏离感水平比城市儿童高。另外,城市儿童和流动儿童的环境疏离感得分不存在显著差异,这是因为城市儿童对自然环境有一种好奇心,而流动儿童由于获得的父母情感支持较少而更愿意亲近自然,由此流动儿童和非流动儿童都没有表现出高水平的环境疏离感。这也提醒我们,学校和教师在教育教学过程中应注意加强留守儿童人际归属感和社会归属感的培养,从而使得流动儿童能够更好地适应学校和社会生活。

2.流动儿童自尊的年级、性别差异

本研究发现,流动儿童的自尊得分存在显著的性别差异,男生的自尊水平显著低于女生。这与以往的研究结果不一致。[20][21]这可能与研究对象的特殊性有关。本文的研究对象主要来自西南地区,与男生相比,该地女孩子性格上更加开朗,也更容易让人接近,因而她们的人际关系,尤其是家庭关系、师生关系和同伴关系要好于男生。而有研究指出,人际关系与自尊具有显著相关。[22]这也提醒我们,学校、教师和家长在开展家庭教育和学校教育时,应该多给男生表现自己的机会,让他们获得成功的体验,进而提升他们的自尊水平。本次研究结果还显示,流动儿童的自尊水平在七年级时达到高峰。这与国内外有关青少年自尊的研究结果相一致。不过,本研究中流动儿童自尊水平的年级效应并不明显,这可能与流动儿童自身受到的压力有关:流动儿童的“流动”导致其在学习、人际及经济上的压力更大,自尊的发展也受到了影响,显现出不稳定性。[23]既然流动儿童的自尊水平具有不稳定性,那么,如何让流动儿童的自尊水平能够一直处于上升状态呢?本研究认为,可以从以下几个方面来着手:首先,流动儿童应学会自我调节自尊水平;其次,教师和家长应多给学生力所能及的学习任务,让学生获得成功的体验,进而提升其自尊水平;最后,教师和家长应多给流动儿童以鼓励性的语言,让他们获得较好的外部支持。

3.流动儿童自尊对疏离感的预测

本研究发现,流动儿童的自尊得分与疏离感三个维度都存在显著的负相关,自尊能够有效地预测流动儿童的疏离感。这说明,较高的自尊水平有助于流动儿童获得与社会、人际及环境的亲密性,从而更好地融入到社会和群体中。之所以会出现这种现象,可能有以下几个方面的原因。其一,个体的自尊水平越高,自我概念水平也就越高,越不容易产生疏离感。已有的研究发现,青少年对自我的认识和看法即自我概念,与各种社会关系存在不同程度的相关。[24]一般来说,个体的自尊水平是与其自我概念水平呈正相关的。亲密性、反应性、亲子积极情感、亲子交流、父亲卷入、积极同伴关系与自我概念有显著正相关,而冲突性、父亲生气、母亲角色混乱、消极同伴关系与自我概念存显著负相关。对自我评价积极者,他们积极探索,对自己和生活常表现出自信、热情、乐观,形成对社会和他人的信任,能成功应对流动生活的挑战和压力。这也使得他们具有良好的依恋关系,能够获得更多的社会支持,心理上产生安全感,表现出更好的适应性和融入性。而自我概念水平低、自尊得分低的流动儿童,对自我的怀疑与自卑容易使其对社会和他人产生不信任感,他们的沟通能力差,人际疏离感强,很难积极应对问题。其二,低自尊能够导致学生产生孤独感,进而使得学生更容易体验到疏离感。已有研究发现,自尊与孤独感显著负相关,自尊程度越高的个体,越少体验到孤独感。[25]自尊作为自我意识中具有评价性的成分,可直接制约个体的情绪和情感。自尊系统是个体与他人人际关系好坏的内在反映,是个体对自身与他人、社会尤其是重要他人之间关系的主观度量,反映了个体是否拥有持久友好的人际关系。[26]与此同时,研究也表明自尊与应对方式的显著相关性,即自尊与问题解决、求助等积极的应对方式显著正相关,与幻想、退避等消极的应对方式显著负相关。[27][28]与非流儿童相比,流动儿童在社会生活中可能会面临更多的困境,如果他们在遇到困难时一味采取自责或退避的方式,这对流动儿童的自信本身而言就是一个不小的打击,会导致其降低自尊水平,疏远整个社会和群体。而且,自尊水平的降低又会使其在面对困难时更频繁地采取消极的应对方式,如此就形成了恶性循环。综合以上两点,我们有理由相信,自尊对流动儿童的疏离感具有负向预测作用。

综合上述结果,不难发现,流动儿童的自尊与疏离感密切相关,即自尊水平越高,流动儿童越不容易产生疏离感。而疏离感又是学生心理不健康的表现。因此,研究流动儿童自尊与疏离感的关系能够较好地揭示流动儿童心理健康与否的根源。因此,学校、家长和教师应在学校教育和家庭教育的过程中,积极培养和提高流动儿童的自尊水平,引导其与朋友、同伴等建立良好的人际关系,进而帮助他们降低与他人和社会的疏离感,积极面对生活中的困难,促进其身心健康发展。

[1]郭良远,姚远,杨变云.流动儿童的城市适应性研究——对北京市一所打工子弟学校的调查[J].青年研究,2005(3):22~31.

[2]吴新慧.关注流动人口子女的社会融入状况——社会排斥的视角[J].社会,2004(9):10~12.

[3]北京师范大学心理学院流动儿童课题组.北京市流动儿童的教育状况调查报告[R]北京:北京师范大学出版社,2006.

[4]Michael D S.Alienation,aggression,and sensation seekingaspredictorsofadolescentuseofviolentfilm,computer,andwebsitecontent[J].Journalof Communication,2003(1):26~31.

[5]胡雨生,胡庆玉.中学生“成人疏离感”现状及对策[J].淮北煤炭师范学院学报(哲学社会科学版),2004 (3):135~136.

[6]汤毅晖,黄海,雷良忻.青少年疏离感与家庭功能、人格的关系研究[J].中国临床心理学杂志,2004(2):158~160.

[7]Calabrese,R.L.&Poe,J..Alienation:Anexplanation of high dropout rates among African American and Latinostudents[J].EducationalResearchQuarterly,1990(4):22~26.

[8]黄希庭.简明心理学词典[M].合肥:安徽人民出版社,2004.530.

[9]叶景山.大学生自我同一性、自尊与心理健康的相关研究[J].中国学校卫生,2006,27(10):896~897.

[10]熊承清,何朝峰,侯艳丽.大学生自尊与应对方式的关系[J].中国健康心理学杂志,2008,16(1):9~11.

[11][13][15][20][22]刘霞,申继亮.流动儿童的歧视知觉及与自尊的关系[J].心理科学,2010,33(3):695~697.

[12]申继亮,王兴华.流动对儿童意味着什么——对一项心理学研究的再思考[J].中国妇运,2007(6):27~29.

[14]Iain Williams on.Cedric Culling fod,Adolescent Alienation:its correlatesand consequences[J].Educational Studies,1998(3).

[16]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册(增订版)[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999.318~320.

[17]杨东,张进辅,黄希庭.青少年疏离感的理论构建及量表编制[J].心理学报,2002,34(4):407~413.

[18]Dinesh Bhugra,Oyedeji Ayonrinde.Depression in migrants and ethnic minorities[J].Advances in Psychiatric Treatment,2004(10):13~17.

[19]徐夫真,张文新,张玲玲.家庭功能对青少年疏离感的影响:有调节的中介效应[J].心理学报,2009,41 (12):1165~1174.

[21]张黎明,赵顺义.让我们共享阳光——中国九城市流动儿童状况调查研究报告[R].中国儿童中心,国务院妇女儿童工作委员会办公室,联合国儿童基金会,2003.

[23]曾守锤.流动儿童的自尊及其稳定性和保护作用的研究[J].华东师范大学学报,2009,27(2):64~69.

[24]姜兆萍,俞国良.高中生自我概念特点及与社会关系的相关研究[J].中国临床心理学杂志,2006,14(5):507~509.

[25]李彩娜,班兰美,李红梅.大学生孤独感及其与依恋、自尊的关系[J].中国临床心理学杂志,2010,18(4):514~516.

[26]Leary MR,Haupt AL,Strausser KS,vet al.Calibrating the sociometer:The relationship between interpersonal appraisalsandstateself-esteem[J].JournalofPersonalityandSocialPsychology,1998,74(5):1290~1299.

[27]王震宇,王万章,沙维伟.中学生的焦虑状况及与自尊和应付方式的关系研究[J].实用临床医药杂志,2009,13(10):15~16.

[28]井世洁.大学生的自尊、社会支持及控制点对应对方式的影响机制研究[J].心理科学,2010,33(3):719~721.

责任编辑/王彩霞

G448

A

1674-1536(2014)08-0048-05

雷 浩/华东师范大学教育科学学院课程与教学研究所博士生。(上海 200062)

胡 勃/通城一中教师。