我国加工贸易出口对产业结构优化升级的影响

——基于半对数模型和协整分析

厉英珍 倪伟清

(浙江省现代服务业研究中心,浙江 杭州 310005)

我国加工贸易出口对产业结构优化升级的影响

——基于半对数模型和协整分析

厉英珍 倪伟清

(浙江省现代服务业研究中心,浙江 杭州 310005)

基于1987年~2012年的数据,借鉴钱纳里的半对数模型,分析我国加工贸易出口与第一、二、三产业的相关性,进一步构建加工贸易出口与第二产业的产业结构优化升级指标的协整关系模型及误差修正模型。通过实证分析得出,我国加工贸易出口对第一、三产业起抑制作用,对第二产业起促进作用。从长短期来看,加工贸易出口均能促进第二产业从劳动密集型产业为主向资本、技术密集型产业为主的产业结构转变,但所起的作用较小。

服务经济;加工贸易出口;产业结构;半对数模型;协整分析

产业结构是国民经济发展的重要支柱,产业结构的优化升级则是转变我国经济增长方式的重要途径。2008年受全球金融危机的影响,我国产业结构失衡问题进一步凸显。2013年中央经济工作会议更是把加快调整产业结构、提高产业整体素质作为主要的经济任务。所谓产业结构优化升级,按第一、二、三产业来分,根据配第-克拉克定理,即随着经济的发展,第一产业国民收入和劳动力的相对比重逐渐下降;第二产业国民收入和劳动力的相对比重上升;经济进一步发展,第三产业国民收入和劳动力的相对比重也开始上升。按使用生产要素密集度来分,即从使用劳动力要素为主的产业模式逐渐转变为以使用资本和技术为主的产业模式。

我国的加工贸易一直在对外贸易中占据半壁江山,而目前对于加工贸易的认识及加工贸易对产业结构优化升级的影响,学术界观点不一。那么,在我国产业结构亟待优化升级的关键阶段,加工贸易到底应该摆在一个什么样的位置,它对产业结构优化升级的作用到底如何,笔者试图对这些问题展开分析。

一、文献回顾

产业结构的优化升级受技术创新、对外贸易、外商投资及国家产业政策等多重因素的影响,国内外较多学者就开放经济条件下对外贸易结构与产业结构之间的关系展开相关研究,研究结果基本一致,即对外贸易与一国的产业结构具有较高的正相关性。古典贸易理论代表人物David Ricardo认为,一国应发展本国具有比较优势的产业并出口该种产品,实质上一国对外贸易结构决定了本国的产业结构。瑞典经济学家Eli Fillip Heckscher和Berth Gotthard Ohlin提出的要素禀赋理论认为,一国应生产密集使用本国丰裕生产要素的产品并出口,国际贸易可以作为生产要素在国家间缺乏流动的一种替代,并提高参与国的资源配置效率,从而促进产业结构升级。*赫国胜、杨哲英、张日新:《新编国际经济学》,清华大学出版社2003年版,第7-40页。

加工贸易与一国产业结构也有学者进行过研究,但研究结果存在较大分歧。其中一些学者认为,加工贸易能促进本国产业结构的优化升级,如崔大沪认为加工贸易的主体是外资企业,我国通过外资企业引进先进技术、关键设备和管理经验,在一定程度上促进了产业的技术进步,加快了产品升级换代速度。*崔大沪:《外商直接投资与中国的加工贸易》,《世界经济研究》2002年第6期,第9-15页。国务院发展研究中心课题组指出,加工贸易能推动产业结构的优化升级,主要有三个方面原因:首先,加工贸易能带来新产品与新技术,形成新产业;其次,加工贸易提高了技术开发能力,促进了技术进步;再次,加工贸易的技术与管理“外溢效应”促进了相关企业的技术升级与技术进步。*国务院发展研究中心课题组:《加工贸易:全球化背景下工业化的新道路(总报告)》,《经济研究参考》2003年第11期,第2-15页。崔玮通过分析2001年~2008年我国高新技术产品的进出口规模及出口贸易方式分布得出,我国高新技术产品以加工贸易方式出口为主,而随着其出口规模的不断扩大,也推动了我国高新技术产业及相关产业的快速发展。*崔玮:《加工贸易与中国经济增长——产品内分工视角的研究》,经济科学出版社2010年版,第162-187页。

另外,也有一些学者认为加工贸易不利于一国产业结构的优化升级。张海梅认为,我国加工贸易“两头在外,大进大出”的特点决定了加工贸易的发展会对我国原料产业造成冲击,且加工贸易以技术档次低的劳动密集型三资企业为主,这也导致加工贸易会阻碍我国产业结构的优化升级。*张海梅:《加工贸易的非均衡结构及其负效应》,《国际经济合作》2002年第8期,第23-25页。裴长洪和彭磊认为,我国加工贸易的产品技术含量低,中间投入品主要依靠进口,与其他产业的关联度低,对其他企业和地区的辐射力度有限,抑制了产业结构的优化升级。*裴长洪、彭雷:《加工贸易转型升级:“十一五”时期我国外贸发展的重要课题》,《宏观经济研究》2006年第10期,第6-13页。范爱军和李菲菲分析了一般贸易与加工贸易的差异,并选取1987年~2007年的数据,采用协整分析法,就一般贸易与加工贸易对产业结构升级的影响做实证分析,结果显示一般贸易能促进产业结构升级,而加工贸易不利于产业结构优化升级。*范爱军、李菲菲:《产品内贸易和一般贸易的差异性研究——基于对我国产业结构升级影响的视角》,《国际经贸探索》2011年第4期,第4-8页。

综观现有文献,其中大多数文献未对产业结构优化升级进行明确的界定,并且仅从理论角度分析了加工贸易对我国产业结构优化升级的影响,鲜有做实证分析。基于此,本文将做实证尝试:第一,运用钱纳里半对数模型分析加工贸易出口与第一、二、三产业的相关性;第二,将第二产业按劳动密集型、资本密集型和技术密集型进行分类,并构建产业结构优化升级的指标,通过协整分析和误差修正模型探讨加工贸易出口与产业结构优化升级之间的长短期关系。

二、加工贸易出口结构与产业结构的变迁

随着经济全球化的深入影响及外商投资的不断增加,我国加工贸易出口结构和产业结构都发生了很大的变化。

(一)加工贸易出口结构的变迁

1990年代以来,我国加工贸易出口结构已从纺织、服装等劳动密集型产品逐渐转向机电、高新技术等资本、技术密集型产品。1994年,我国机电产品加工贸易出口额占加工贸易出口总额的比重达到了56.2%,比纺织服装产品所占的比重高出16.3个百分点,而后十几年机电产品加工贸易出口额继续保持增长态势,2011年达到5 200亿美元,所占比重达到62.2%。*根据《中国统计年鉴》1995年版、2012年版整理计算而得。与此同时,我国高新技术产品的加工贸易出口也增长快速。1993年我国高新技术产品加工贸易出口额仅为46.76亿美元,到2012年已增长至4 317.2亿美元,*数据来源于中国科技统计网站,http://www.sts.org.cn/sjkl/index.htm。占加工贸易出口总额的比重也提高了将近五倍。

加工贸易增值率*加工贸易增值率=(加工贸易出口额-加工贸易进口额)/加工贸易进口额×100%。是衡量加工链条长短以及一国在国际分工中所处地位和层次的重要指标。加工贸易增值率越高,说明国内加工链条越长,国内采购率越高,加工贸易产品附加值越高。1987年,我国加工贸易增值率为-14%,1989年加工贸易增值率为19%,1997年到2005年间,加工贸易增值率比较平稳,在50%上下浮动。从2006年始,加工贸易增值率快速增长,基本保持在80%左右。可见,我国加工贸易出口结构不仅表现在产品结构不断优化,而且出口产品的附加值也有了很大的提高。

(二)产业结构的变迁

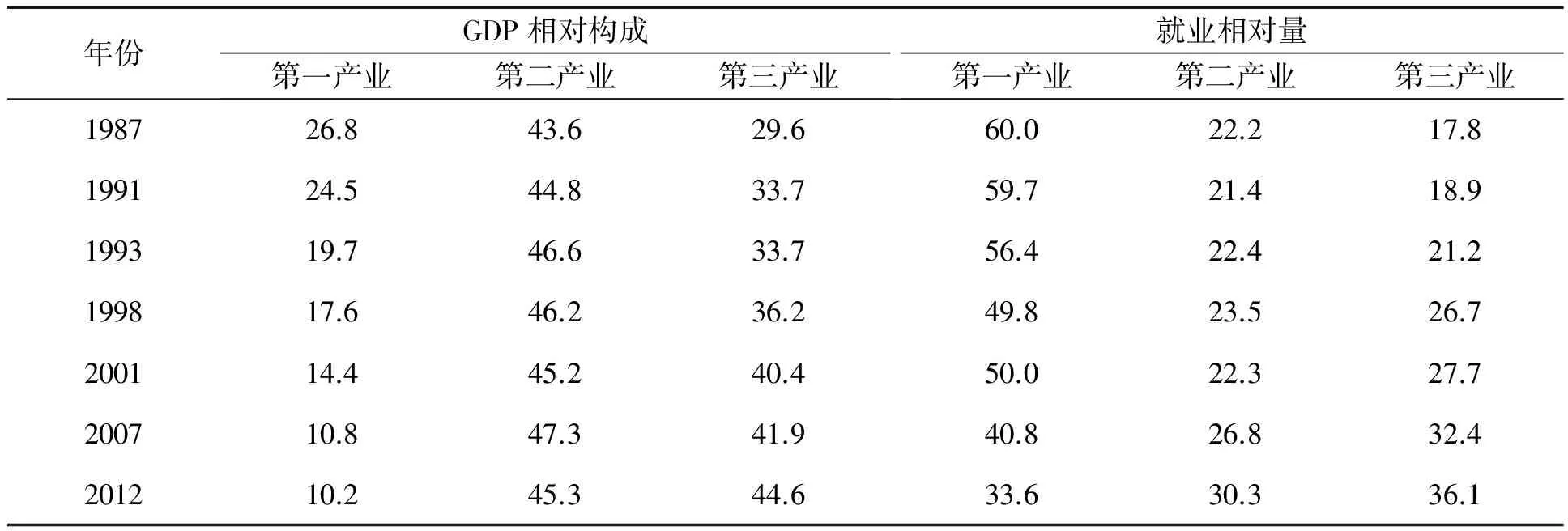

从第一、二、三产业产值占国内生产总值(GDP)的比重来看,我国的产业结构从1987到2012年间发生了很大的变化(见表1)。1987年我国第一产业产值占GDP比重为26.8%,而后逐年递减,到2012年,第一产业比重仅占10.2%;第二产业产值所占比重则相对稳定,1987年占43.6%,2012年仍为45.3%;第三产业发展快速,从1987年的29.6%,增长到2012年的44.6%,比重增长了将近一倍。从三个产业的就业人员比重来看,1987年三个产业就业人员比重相差悬殊,第一产业就业人员高达60%,而第二、三产业就业人员仅占22.2%、17.8%;到2012年,三个产业就业人员比重已基本相当,均在30%以上,而其中第三产业就业人员最多,所占比重为36.1%。

表1 1987—2012我国三个产业占国内生产总值的比重以及就业比重/%

数据来源:根据各年《中国统计年鉴》计算整理所得。

参照王岳平*王岳平:《开放条件下的工业结构升级》,经济管理出版社2004年版,第13-70页。对我国工业部门按要素密集度的分类方法,将我国工业部门分为劳动密集型、技术密集型和资本密集型产业。从主要的生产要素使用角度来看,以第二产业的工业为例。我国工业的劳动密集型产业所占比重(1987—2011)有所下降。1987年占工业总产值的47%,而后几年仍有小幅增长,1991年劳动密集型产业所占比重达到54%,但之后总体呈现下降态势,2011年仅占30.5%。资本密集型产业所占比重较为平稳,几十年来基本都在15%~20%之间。我国的技术密集型产业所占比重有了较大幅度的提高,从1987年的37.3%,增长至2011年的50.4%,甚至在2002年比重达到了60.2%(见图1)。这也说明我国工业产业结构有了较大的改善。

图1 我国工业产值类型比重图*由于我国统计口径的变化,1987年~1997年的工业产值参照独立核算工业企业的产值;1998年~2006年的工业产值参照按行业分全部国有及规模以上非国有工业企业的数据;2007年~2011年的数据参照按行业分规模以上工业企业的数据。图中数据根据各年《中国统计年鉴》整理所得。

三、产业结构优化升级的实证分析

围绕产业结构优化升级的内涵,笔者将从两个方面分析加工贸易出口对产业结构优化升级的影响。

(一)加工贸易出口与三个产业的相关性分析

1.理论模型。参照钱纳里和赛尔奎因(1975)的半对数模型。*这个回归方程用以分析国内经济结构X与国内人均国民收入y、人口规模n及进出口之差之间F的关系。本文借鉴该模型,并结合回归结果删除了不显著变量。本文选取一个应变量skit(i=1,2,3),分别表示第一、二、三产业占国内生产总值(GDP)的比重,然后确定一个解释变量pex表示t年的加工贸易出口额,再引入t年的实际人均收入y,总人口n作为控制变量,为消除变量的异方差性,对式中各变量均取对数。构建以下模型:lnskit=α0+α1lnyt+α2lnnt+α3ln2nt+lnpext+μ

(1)

2.数据来源。数据年份为1987年~2012年,三个产业占GDP比重、人均国民收入、人口总数、加工贸易出口数据均来源于历年《中国统计年鉴》及中国统计局网站。其中,人均国民收入根据当年的人民币兑美元汇率换算为美元,加工贸易出口额单位为亿美元。

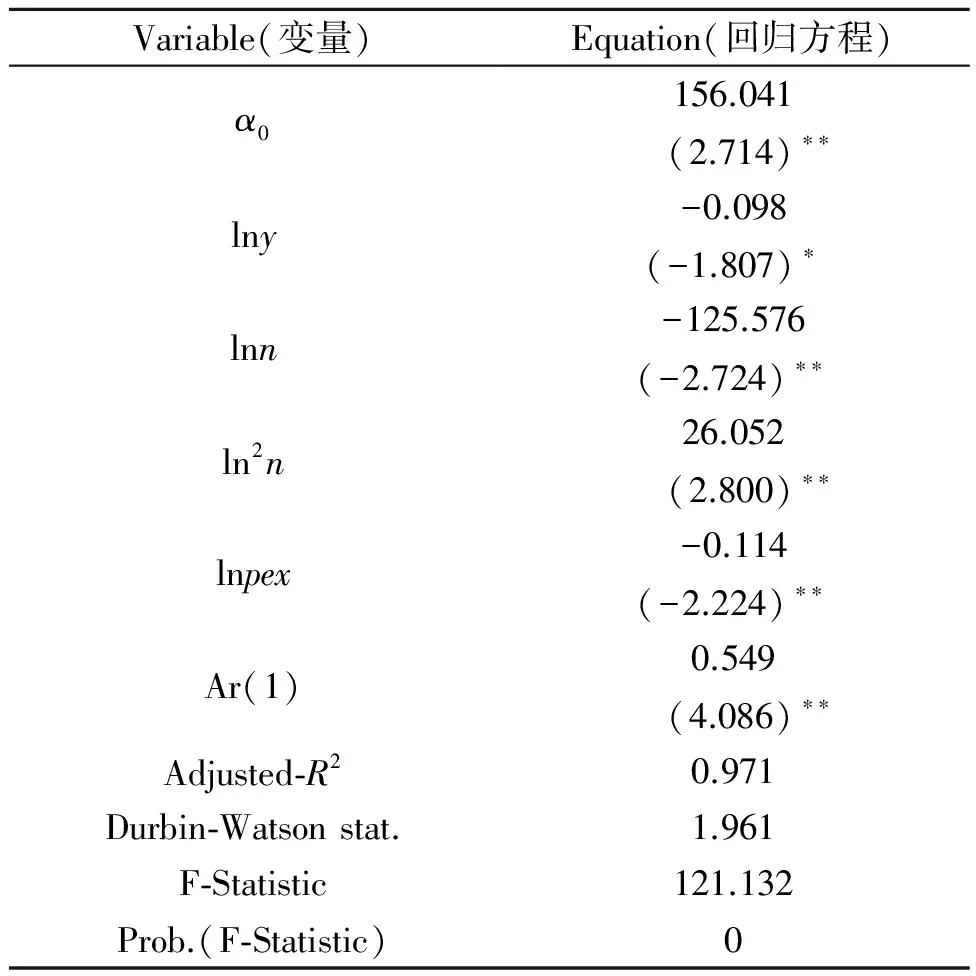

3.模型检验。实证运用EVIEWS6.0软件,代入数据通过普通最小二乘法(OLS)回归,结果见表2、表3及表4。

表2 第一产业回归数据

表3 第二产业回归数据

表4 第三产业回归数据

注:表中括号内的值为各参数的T统计值,**表示显著性水平α=0.05,*表示显著性水平α=0.1。

对各回归方程做相关检验。第一,从T统计值来看,以上三个表中显示的各自变量均在95%、90%的显著水平上;第二,F统计值对应的P值均为0<0.05,说明模型在5%的水平上整体显著,并且三个回归方程的R2分别为98.8%、88.4%和97.1%,说明模型拟合度很好;第三,用White检验是否存在异方差,检验结果显示样本容量与辅助回归模型的决定系数的乘积对应的P值均在0.3以上>0.05,所以在5%的显著性水平上模型不存在异方差;第四,对模型进行序列相关性检验。以上模型均无法通过DW值来判断是否存在序列相关,继而选用LM(拉格朗日乘数检验法)检验,易得第一产业对应的回归方程随机误差项存在三阶自相关性,第二、三产业对应的回归方程存在一阶自相关性,用Ar(p)消除了各回归方程的序列相关性。

回归结果通过各项检验。从回归结果来看,在人均国民收入、人口总数和加工贸易出口三个自变量中,人口总数对于三个产业占GDP比重所产生的影响最大,人口总数与第一、二产业占GDP比重呈正相关关系,而与第三产业占GDP比重呈负相关。这符合实际中我国第一、二产业的发展是充分发挥了劳动力充裕的优势。我国加工贸易出口与第一、三产业所占比重呈负相关。而加工贸易出口与第二产业所占比重呈正相关,加工贸易出口额每增加1%,则第二产业所占比重即提高0.071%。这说明加工贸易出口规模的扩大促进了第二产业的发展,同时也抑制了第一、三产业的发展。因此,加工贸易出口规模的扩大并不能促使第一、二、三产业的协调发展,反而会继续提高第二产业占GDP的比重,使我国产业结构进一步失衡。

(二)加工贸易出口与产业结构的协整分析

基于数据的可获得性,本文以第二产业的工业为例来分析加工贸易出口对产业结构优化升级的影响。

1.变量与数据来源。为了体现产业结构的优化升级,本文对因变量产业结构指标IS做相应处理,即采用劳动密集型产业产值比重的1倍、资本密集型产业产值比重的2倍和技术密集型产业产值比重的3倍之和来表示,IS的取值范围为1≤IS≤3。IS值越大,则第二产业中资本、技术密集型产业所占比重越高。自变量选取加工贸易出口额pex和一般贸易出口额gex。

工业产值数据、加工贸易出口额、一般贸易出口额数据均来源于《中国统计年鉴》,样本容量为25。

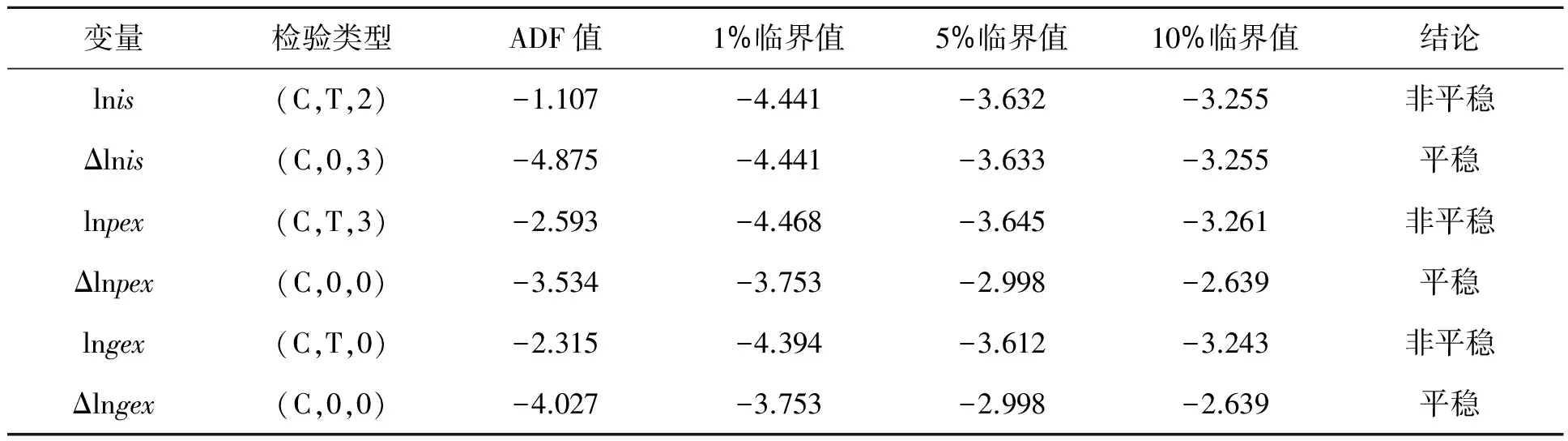

2.变量的平稳性检验。lnis,lnpex,lngex三个变量的总体变化特征较为相似,均随时间呈稳定的增长态势,并存在截距。因此,先对lnis,lnpex,lngex原序列做平稳性检验。采用ADF单位根检验法,原序列的ADF检验选择采用包含时间趋势和截距(Trend and Intercept),一阶差分序列Δlnis,Δlnpex,Δlngex则消除了时间趋势,仅含截距。检验结果见表5,原序列lnis, lnpex,lngex为非平稳序列,而Δlnis,Δlnpex,Δlngex一阶差分序列则均表现平稳。

3.协整检验。同阶差分平稳的时间序列可能存在长期协整关系,本文采用约翰森—尤塞柳斯(Johansen-Juselius法,又称极大似然估计法,简称JJ检验)。首先将lnis,lnpex,lngex作为内生变量,建立向量自回归(VAR)模型,并根据赤池信息量准则(AIC)最小值确定模型的最优滞后阶数为3阶;然后确定JJ检验的最优滞后阶数为2阶,并且选择检验类型为“序列有确定性趋势,协整方程有截距项”,检验结果见表6,“None”表示不存在协整关系,该假设在95%的显著性水平上被拒绝,At most1表示至少有一个协整关系的原假设被接受。因此,协整检验结果说明lnis,lnpex,lngex三个变量之间有且仅有一个协整关系。

表5 ADF单位根检验结果

注:表中的C,T表示截距和时间趋势项,数字表示设定最大滞后阶数。

表6 协整检验结果

注:*表示在95%的显著性水平上拒绝原假设。

协整关系式为:

vecm=lnis-0.515+0.111lngex-0.145lnpex

(2)

T= (7.092) (-2.434) (3.303)

R2=0.810 DW=2.144

从回归结果来看,模型拟合优度较高,回归系数全部通过T检验,不存在自相关。其中,VECM是向量误差修正模型的核心部分,对VECM序列做单位根检验,结果显示序列平稳,因此协整关系是正确的。由式(2)可知:加工贸易出口额与产业结构优化升级呈正相关系,而一般贸易出口与产业结构优化升级则呈负相关系。这说明对于产业结构优化升级,加工贸易出口能起促进作用,加工贸易出口增长1%,则产业结构优化升级增加0.145%。这也验证了加工贸易的发展带动了我国机电、高新技术产业等资本、技术密集型产业的发展。而我国的一般贸易出口大部分都集中在劳动密集型产业,所以对于产业结构优化升级反而起到抑制作用。

4.误差修正模型。协整检验验证了变量之间存在长期均衡的关系,误差修正模型则是分析变量的短期动态效应。误差修正模型可以写为:

Δlnist=α0+α1Δlngext+α2Δlnpext+α3vecmt-1+ε

(3)

回归得:

Δlnist=0.01-0.073Δlngext+0.04Δlnpext-0.337vecmt-1

(4)

T= (0.646) (-1.395) (0.469) (-1.845)

R2=0.214 DW=1.803式(4)中vecm是误差修正项,该系数为-0.337,符合反向修正机制,表示lnis短期偏离长期均值时,将有33.7%被修正。误差修正模型中各变量的符号与长期均衡关系的符号一致,短期内,加工贸易出口增长1%,则产业结构优化升级提高0.04%,而一般贸易出口增长1%,则产业结构优化升级下降0.073%。误差修正模型中,各变量的显著性与长期均衡关系

式比要减弱很多,这说明在短期内无论加工贸易出口还是一般贸易出口对于产业结构优化升级的影响都很微小。

四、政策建议

由以上的实证分析可知:第一,加工贸易出口对以农业为代表性产业的第一产业和以服务业为代表性产业的第三产业均存在一定的抑制作用,而对以工业为代表性产业的第二产业则产生了较强的带动作用;第二,加工贸易出口有利于我国产业从劳动密集型产业为主向以资本、技术密集型产业为主的产业结构优化升级。总体来说,加工贸易对于产业结构优化升级存在促进作用,但影响较小,这是因为目前我国加工贸易主要集中在劳动密集型、技术含量低的生产环节。虽然机电、高新技术等产业的加工贸易发展很快,但也存在加工过程短、增值不高,并且加工贸易的原料采购、产品设计、运输、销售等环节基本依赖国外等问题,从而导致我国加工贸易对于其他产业的带动作用较小。

加工贸易的发展是我国参与国际化分工的有效渠道,但目前我国加工贸易仍处于“微笑曲线”的底端,随着越南、缅甸等东南亚周边国家的劳动力优势开始凸显,我国更应准确定位,努力提高产品质量,鼓励附加值高、科技含量高的产品出口,并逐步建立国内采购、加工生产、国内外市场销售一体的加工贸易产业链,从而增强加工贸易对其他产业的辐射作用。另外,从事加工贸易的主体大部分是外资企业,而外资企业对于母国的“技术溢出”效应,是我们学习先进技术、管理经验的重要渠道,因此应该鼓励加工贸易产业向资本、技术密集型产业转移,从而为我国的先进工业产业的发展提供更为有利的条件。

(责任编辑 陈汉轮)

Analysis on the Impact of Processing Trade onChina’s Industrial Structure Upgrading:Based on Semi-log Model and Cointegration Test

LI Yingzhen & NI Weiqing

(ModernServiceIndustryResearchCenterofZhejiangProvince,Hangzhou,Zhejiang, 310015,China)

Using the semi-log model with the data from 1987 to 2012, this paper conducts the correlation analysis between the export of processing trade and the first, second and third industry in China. It then constructs a cointegration model and a VEC model. The empirical analysis indicates that the export of processing trade has an inhibitory effect on the first and third industry, but a positive effect on the second industry. Both in the short and long terms, the export of processing trade can promote the transformation of the second industry from being labor-intensive to capital- and technology-intensive, though its effect is insignificant.

service economy; export of processing trade; industrial structure; semi-log model; cointegration test

2014-02-16

厉英珍,女,浙江东阳人,助教,研究方向:国际贸易理论与政策。

10.3969/j.issn.1671-2714.2014.03.004