四川省藏区“9+3”*学生心理健康状况调研报告——兼与普通高中学生之比较

●曾宁波,刘传星,廖大凯

自2009 年始,四川实施了藏区“9+3”免费职业教育计划,即对藏区学生在完成九年义务教育的基础上,到内地职中学校接受3 年免费职业教育。目前该项教育计划实施顺利。 藏区学生从长期生活的藏区来到内地中职学校学习,也面临着文化背景、生活习性、学习内容以及语言交流等诸多方面的差异,易出现环境适应不良、学习焦躁、人际适应不畅等问题[1]。如何让他们尽快适应内地新环境,顺利度过心理适应期,快速融入到新的学习生活,是“9+3”学校普遍遇到的新问题。为进一步把握“9+3”学生的心理健康现状,增强“9+3”学校教育教学工作的针对性,课题组于2013 年开展了四川省藏区 “9+3” 学生心理健康状况专题调研,并与四川省普通高中学生的心理健康状况进行了比较,形成这份调研报告。

一、研究对象和方法

(一)研究对象

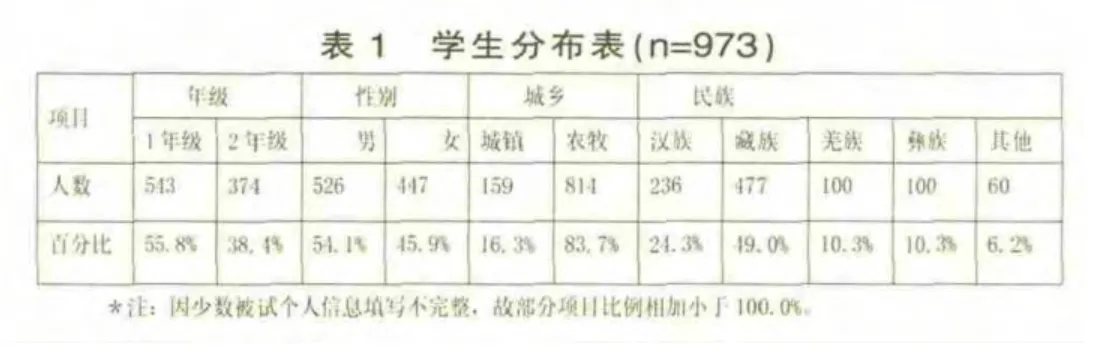

按照分层抽样的方法,在四川省内抽取8 个市(州)的12 所藏区“9+3”任务学校,调查对象为一年级、二年级“9+3”学生,每年级随机抽取40 名学生参加问卷调查。 共发放问卷1150 份,回收问卷1148份,其中有效问卷973 份,有效问卷率84.8%(见表1)。

表1 学生分布表(n=973)

(二)研究方法

本次调研主要采用问卷调查法。 问卷调查选用了《中小学生心理健康测验》(MHT)、《儿童青少年主观幸福感量表》。

《中小学生心理健康诊断测验》(MHT)包括8 个内容量表和1 个效度量表。 如果效度量表的原始分≥7 分者,可考虑将该份答卷作废。 然后,将各个分测验的标准分相加就是整个测验的标准分。 如果各内容量表得分≥8 分或是总分≥65 分则视为存在心理健康问题。

《儿童青少年主观幸福感量表》用于测查被试目前所体验到的幸福程度, 包括总体情感指数和生活满意度两个维度。 幸福感量表总分由总体情感指数维度的平均得分 (权重1) 与生活满意度量表维度(权重1.1)相加,得分越高,表明个体所体验的幸福程度越高。 该量表已建立全国常模[2]。

(三)数据处理

问卷采用EXCEL 进行数据录入,采用SPSS16.0进行统计分析。

二、研究结果

(一)“9+3”学生心理健康状况总体良好,心理问题总检出率处于较低水平,总检出率略微高于普通高中学生

调研结果显示,“9+3”学生心理健康状况总体良好,其中有90.6%的学生处于正常水平,有7.3%的学生有轻微心理问题, 有2.1%的学生存在心理障碍,需要接受专门心理辅导(见表2)。

表2 “9+3”学生与普通高中学生心理健康状况总体分布

(二)“9+3”学生心理困惑主要表现在学习焦虑、身体症状等方面

调研结果显示,“9+3”学生的心理困惑检出率依次为:学习焦虑、身体症状、过敏倾向、自责倾向、对人焦虑、恐怖倾向、冲动倾向、孤独倾向。其中学习焦虑、身体症状、过敏倾向检出率偏高,均在20%以上,尤以学习焦虑最为突出,检出率高达58.8%。

表3 “9+3”学生与普通高中学生心理困惑的主要表现及检出率

相较而言,“9+3”学生在学习焦虑、身体症状、自责倾向、恐怖倾向、冲动倾向和孤独倾向等6 个维度上的检出率高于普通高中学生,在过敏倾向和对人焦虑等2 个维度上的检出率低于普通高中学生(见表 3)。

(三)“9+3”女生的心理问题显著高于男生

对“9+3”男生与女生的心理健康状况进行比较后发现,需要关注(MHT 总体高于56 分的被试)的男生比例为6.5%,需要关注的女生比例为12.8%。经T 检验,两者存在显著性差异,即女生的心理问题显著高于男生。

为了探析男生和女生心理健康状况的差异点,经独立样本T 检验, 发现女生在学习焦虑、 对人焦虑、孤独倾向、自责倾向、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向等8 个维度上得分均显著高于男生。

(四)来自农(牧)区的“9+3”学生,在孤独倾向上显著高于来自城镇的“9+3”学生

“9+3”学生中,需要关注的农(牧)区学生的比例为9.1%, 城镇学生需要关注的比例为10.7%。 经T检验,两者仅在孤独倾向维度上存在显著性差异,即农 (牧) 区学生的孤独倾向显著高于城镇学生 (t=2.17,p<0.05),城镇学生和农(牧)区学生在其他维度上均不存在显著性差异。

(五)一年级“9+3”学生在过敏倾向、冲动倾向上显著高于二年级学生

“9+3”学生中,需要关注的比例分别为:一年级9.9%、二年级7.8%。 经T 检验,两者仅在过敏倾向、冲动倾向上存在显著性差异,即一年级学生的过敏倾向显著高于二年级学生(t=2.04,p<0.05),一年级学生的冲动倾向显著高于二年级学生(t=2.01,p<0.05)。

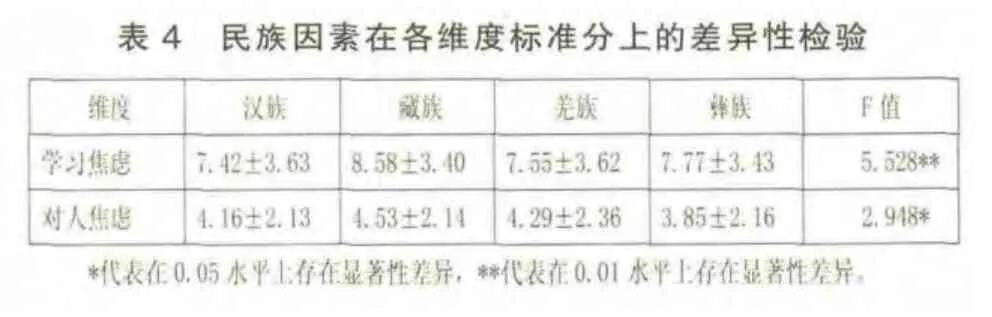

(六)不同民族的“9+3”学生在心理健康状况上存在差异

从民族因素看,需要关注的“9+3”学生比例分别为:汉族8.0%、藏族9.9%、羌族13.1%、彝族7.0%。

为了探析各民族学生心理健康状况的差异点,经事后检验,发现在学习焦虑维度上,藏族学生显著高于彝族、羌族和汉族学生;在对人焦虑维度上,藏族学生显著高于汉族和彝族学生, 其他因子上没有显著性差异(见表4)。

表4 民族因素在各维度标准分上的差异性检验

(七)“9+3”学生的主观幸福感处于较高水平,高于我省普通高中学生

调研结果显示,我省“9+3”学生的主观幸福感均值为10.476,处于较高水平,高于我省普通高中学生主观幸福感均值10.154。

经方差分析和T 检验发现:“9+3” 学生的主观幸福感不受性别、年级、户籍来源等因素影响,仅在民族因素上存在显著性差异。 经事后检验,藏族9+3”学生的主观幸福感显著高于汉族9+3” 学生 (p=0.043),也显著高于羌族 9+3”学生(p=0.008),彝族9+3”学生的主观幸福感显著高于羌族9+3”学生(p=0.049)。

三、对策建议

本次调查结果显示,“9+3” 学生的心理健康状况, 与我省普通高中学生相比, 心理问题检出率偏高,而且受到年级、性别、户籍来源、民族等人口学变量的影响,“9+3” 学生的心理健康状况较为复杂多样。 因此,加强“9+3”学生的心理健康教育工作刻不容缓。心理健康教育是一项专业性很强的工作,需要持续、系统的开展才能收到较为理想的效果。建议从以下方面加强“9+3”学校心理健康教育,提升“9+3”学生的总体心理健康水平。

(一)扎实开展心理活动课,牢牢把握心理健康教育的主阵地

在“9+3”学生班级开设心理活动课,分年级、分主题进行连续性的心理健康教育, 引导学生学会辨识常见心理问题的表现,掌握心理调适的基本技巧,进而培养他们积极乐观、健康向上的心理品质,提高他们自主自助和自我教育的能力,增强其调控情绪、承受挫折、适应环境的能力[3]。 将心理健康教育纳入德育课程体系之中,开设心理健康教育选修课程,课时安排应严格按照《中等职业学校学生心理健康教育指导纲要》,一般每学期不少于10 学时。

(二)提升“9+3”学生的心理健康水平不仅应关注心理问题的减少,更应关注心理品质的提升

积极心理学认为,人不仅有潜在的自我冲突,同时也有内在的积极品质和积极力量。 积极心理健康教育观认为,人人都有积极的心理潜能,都有自我向上的成长能力。 一个完整的心理健康教育不仅应包括关注心理问题的减少, 同时还应包括心理品质的提升。国内外有大量的研究发现,心理品质的提升可以在很大程度上减少心理问题的出现[4]。 因此,“9+3”任务学校应把握学生特点,正确看待和理解他们的文化传统和生活习惯, 更多关注学生积极心理品质的培养。

(三)开展“9+3”学生喜闻乐见的活动,丰富学生的精神生活

一是在入学阶段,注重开展以环境适应、人际交往、情绪调适、学习心理等为主的团体心理辅导活动[5]。二是开展丰富多彩、喜闻乐见的活动,引导学生尽快适应新的生活环境, 习得有效的人际交往技巧和学习技巧,降低对周边人和事物的敏感性,增强自控能力。 三是对学生进行课外生活价值观及必要的课外生活技能培训,引导学生参与健康、有益、安全的课外活动,教育和培养健康的生活情趣,保持高尚的精神追求,以自主的形式和积极、良好的情感态度度过美好的课外生活时光。大量的研究表明,课外生活时间内学生空虚无聊,缺乏处理好课外生活的能力是导致青少年学生违法乱纪甚至走上犯罪道路的主要原因。

(四)持续开展常规心理咨询,为有轻微心理问题的“9+3”学生提供一对一的心理辅导

本次调研结果显示,有7.3%的“9+3”学生存在轻微心理问题。对这部分学生,学校应持续开展常规的心理咨询,为他们提供可以获得一对一专门心理辅导,解决其心理问题。 这就要求“9+3”学校配备一定数量的专业心理咨询师和专门的心理咨询室,根据需要还应配备必需的心理测评软件,以确保为“9+3”学生提供专业、及时、有效的心理咨询服务。此外,调查结果显示,“9+3”学生的心理问题总检出率为2.1%,这部分学生需要制定专门的心理辅导计划,情况严重的,需及时转介到相关专业机构予以心理治疗。

[1]罗晓平,黄定兴.中职学校藏区“9+3”学生心理健康促进策略研究[J].当代职业教育,2011,(5):80-83.

[2]董奇,林崇德.中国儿童青少年心理发育标准化测验简介[M].北京:科学出版社,2011:54-55.

[3]陆晓明.构建一体化心理健康教育课程体系的探索[J].职教论坛,2013,(14):31-32.

[4]孟万金.论积极心理健康教育[J].教育研究,2008,(5):41-45.

[5]周治.高职院校新生适应性问题及对策研究[J].职教论坛,2013,(17):62-64.