心理压力的身体负担感知

曾也恬,崔丽娟

华东师范大学心理与认知科学学院(中国上海200062)

·论著Article·

心理压力的身体负担感知

曾也恬,崔丽娟*

华东师范大学心理与认知科学学院(中国上海200062)

目的探索心理压力对身体负担感知的影响。方法114名高校学生分为两个压力组(挑战组、威胁组)和对照组,采用特里尔社会应激测试(TSST)、简明症状量表(BSI)、状态焦虑量表(SAI)、视觉模拟评分(VAS)、初级评价和再评价问卷(PASA)进行实验研究;并采用压力知觉量表(CPSS)、压力心态测验(SMM-G)、身体负担感问卷对135名健康成年人进行问卷调查。结果压力组感知到的山坡斜度和目标物距离显著大于对照组,两压力组间差异不显著。压力组焦虑、紧张和压力评分显著高于对照组,两压力组间差异不显著。压力知觉与压力心态呈负相关,与身体负担指数和身体控制指数均呈正相关。身体负担指数与身体控制指数呈正相关。结论感知到心理压力会导致身体负担感,对压力的态度和压力情境的认知评价不影响身体负担感。

心理压力;具身认知;负担

近10年来具身认知领域发展迅速,其主要观点认为环境、情境、身体和大脑模态系统中的模拟都根植于认知的中心表征内[1]。即认知过程所进行的步骤和方式由身体的物理属性所决定;认知的内容由身体提供;认知是具身的,而身体是嵌入环境的,认知、身体与环境组成动态的统一体[2]。许多研究者[3]对于具身认知的解释聚焦于身体在认知中的角色,大量研究证明身体状态的改变会影响认知状态。而个体是在身体感觉的活动中通过身体经验对具体事物进行表征获得抽象概念的[4],其表征过程通过隐喻机制映射成概念隐喻[5],而个体又可利用隐喻映射机制对抽象概念进行体验式表征和加工[6]。研究者已经在温度、时空、亮度、重量等方面发现了抽象概念与身体体验之间的隐喻关系,个体状态的改变对认知判断存在影响。研究表明,主体对客体的概念表征是以主客体交互作用中所获身体经验为基础的。重感这一大类范畴的概念作用于个体可被经验为身体负担感,伴随着个体从出生至生命终结。而重感在国内外表述中都可被描述为“压力”所致。“压力”一词兼具具体物理学层面及抽象心理学层面双重含义。本研究将身体负担感知的隐喻映射聚焦于“心理压力”这一抽象概念,探索心理压力对个体身体负担感知的影响,及其在感知觉判断和行为表现上的体现。

压力感在当今社会生活中普遍存在,持续时间短、强度大时称为急性压力,而当其反复且持续出现时称为慢性压力。不同压力作用于个体的影响有所差别[7],即使在相同情境下,不同的压力心态也会通过引导个体指向某种行为或反应,从而对其身心产生不同影响[8]。有研究者通过让被试回忆压力事件后手持物体判断重量的方式探索心理压力的具身认知,然而,结果虽显示压力下个体判断物体更重,却无法排除情绪对实验效应的影响,也没有考虑到其他变量的控制。本研究控制了情绪及认知评价对心理压力的具身认知的影响,采用实验方法探讨了急性压力对感知觉判断的影响,用问卷的方法再次检验了慢性压力的具身认知,并引入压力心态以探讨其生态效应及个体差异。

1 急性压力具身认知的实验研究

1.1 研究对象

通过公开招募,选取华东师范大学和上海交通大学学生为被试,年龄17~27岁,平均年龄(21± 3)岁。有以下项者剔除:心理学专业、药物摄入、重大医学疾病、精神病理学症状、身体指数偏常、物质依赖、裸眼或矫正视力不足1.0或每周吸烟超过5支,获得有效被试114名。所有被试均为右利手。被试在分类性别后随机分配至挑战组(压力组1)、威胁组(压力组2)和对照组,各组人数分布情况见表1。

表1 有效被试分布情况(n)

1.2 研究设计和程序

采用3(组间变量为压力情境:无压力,压力挑战,压力威胁)×3(组内变量为测量类型:山的斜度,控制项,距离)混合设计。自变量为压力情境,因变量为被试对山的斜度、目标物距离和控制项的判断。

1.2.1 测量工具

采用简明症状量表(Brief Symptom Inventory, BSI)筛除不合格被试。简明症状量表是简略版本的症状自评量表(SCL-90),共53题,其中条目皆选自SCL-90各个因子中有较高因子负荷的条目,具有良好的信度和效度,其已被广泛接受作为一般精神心理筛查的工具[9]。

状态焦虑量表(State Anxiety Inventory,SAI)为运用最广泛的测量个体焦虑情绪的量表,主要是测量暂时的焦虑水平,其Cronbach α系数为0.906 2[10],本研究用其测量被试当下的焦虑水平,用以验证实验启动压力感受的有效性。

视觉模拟评分(Visual Analog Scales,VAS)是一种症状评价量表,被广泛用于感觉或者心情的描述和测量。一般为10 cm长的水平标尺,从0(一点也不)到100(最大)赋值,在左右分别标注相应项最低和最高的文字表述,标尺中间空白,受测者的评价结果以cm为单位由左端为起点进行测量。本研究采用以下3个项目:焦虑(强调情绪)、紧张(强调身体)、压力(强调心理)程度(指导语中予以强调说明)以及感受到的挑战感、控制感。

初级评价和再评价问卷(Primary Appraisal and Secondary Appraisal Questionnaire,PASA)是国外研究者编制用来检验特定压力情境认知评价中挑战/威胁认知的,共有16个条目,分为以下维度:挑战、威胁、自我效能、控制期望、初级评价、再评价,通过计算得到压力指数表示压力的大小,其中各维度的Cronbach α系数皆>0.6[11]。本研究用来检验压力情境认知评价指导语启动效果。本研究各维度内部一致性:威胁(α=0.72)、挑战(α= 0.61)、自我效能(α=0.69)、控制期望(α=0.54)、初评(α=0.77)和再评(α=0.71)。

1.2.2 特里尔社会应激测试

被试逐个在房间A内开始实验。根据性别随机分组至2个压力组和1个对照组中。压力组采用特里尔社会应激测试(Trier Social Stress Test,TSST)以启动实验室压力[12],采用Feinberg等[13]的研究范式,通过指导语将压力组1中所有被试引导为将即将到来的情境看作是一种挑战,而将压力组2引导为将即将到来的情境看作是一种威胁。请所有被试先在房间A中填写简明症状量表用以筛选被试,状态焦虑量表1测量焦虑程度,视觉模拟评分1测量焦虑、紧张和压力程度。告知所有被试将参与两个无关的任务。问卷填写完毕以后,引导被试至房间B按照标准的特里尔社会应激测试启动实验室压力,即压力组面对评委进行5 min面试以及5 min连续减法,对照组朗读科普文并做简单加法。其中,压力组在阅读完指导语后填写初级评价和再评价问卷以检验指导语启动效果和视觉模拟评分2。所有被试在接受完特里尔社会应激测试后回到房间A中填写状态焦虑量表2和视觉模拟评分3。状态焦虑量表1、2内容相同,视觉模拟评分1、2、3、4内容相同。

1.2.3 判断任务

让被试至房间C进行一系列判断任务:①判断图片上山坡的斜度(材料同Slepian等[14]);②将沙袋投掷到目标物并判断目标物与沙袋落地位置距离[14];③采用Likert 7点评分判断桌子的坚固程度和水杯的耐用程度;④判断室温。将各组被试多项判断顺序进行抵消平衡。判断任务结束后,被试完成视觉模拟评分4。

1.3 结果

1.3.1 实验室压力启动效果检验

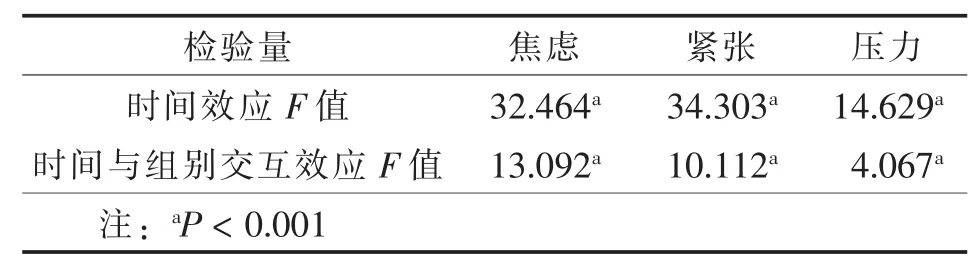

对3组被试视觉模拟评分1、3、4进行3×3两因素重复测量方差分析,结果见表2。

表2 3组视觉模拟评分1、3、4重复测量方差分析

事后检验表明,对照组在焦虑、紧张和压力评分上均与压力组差异显著(P<0.05),而压力组1和压力组2在三项评分上差异均不显著(P>0.05)。

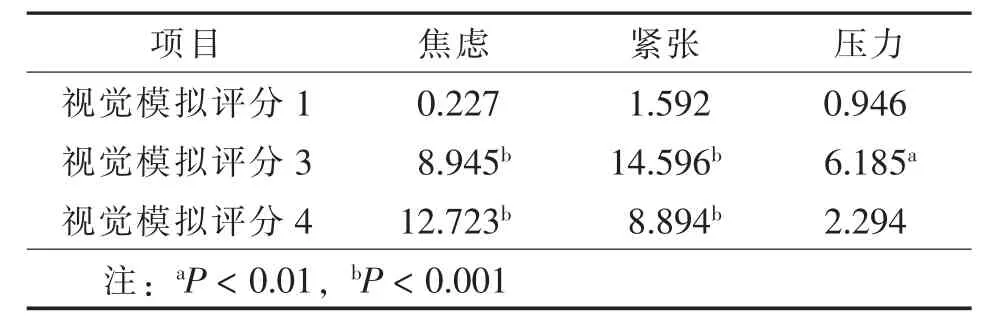

对3组视觉模拟评分1、3、4进行多变量方差分析,结果见表3。

表3 3组视觉模拟评分1、3、4差异比较(F)

在视觉模拟评分3中,压力组1和压力组2焦虑、紧张和压力水平均显著高于对照组(P<0.05),而两个压力组间差异不显著(P>0.05)。在视觉模拟评分4中,压力组1和压力组2焦虑和紧张水平均显著高于对照组(P<0.05),两个压力组间差异不显著(P>0.05)。在压力水平上,压力组2显著高于对照组(P<0.05),而对照组与压力组1差异不显著(P>0.05)。

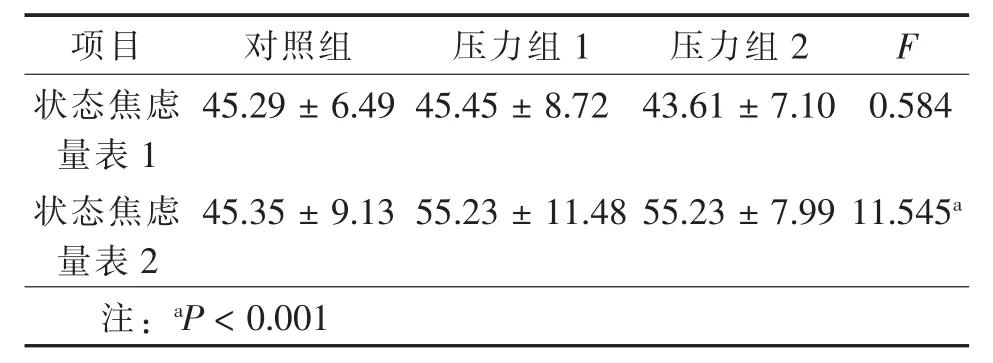

对3组被试状态焦虑量表1、2进行多元方差分析,结果见表4。

表4 3组被试状态焦虑量表1、2差异比较(±s)

表4 3组被试状态焦虑量表1、2差异比较(±s)

项目对照组压力组1压力组2 F状态焦虑量表1 4 5 . 2 9 ± 6 . 4 9 4 5 . 4 5 ± 8 . 7 2 4 3 . 6 1 ± 7 . 1 0 0 . 5 8 4状态焦虑量表2注:aP<0 . 0 0 1 4 5 . 3 5 ± 9 . 1 3 5 5 . 2 3 ± 1 1 . 4 8 5 5 . 2 3 ± 7 . 9 9 1 1 . 5 4 5a

事后检验表明,状态焦虑量表2中压力组1和压力组2的焦虑水平均显著高于对照组(P<0.01),两个压力组之间差异不显著(P>0.05)。对3组被试特里尔社会应激测试前后测状态焦虑水平进行t检验,结果表明,对照组状态焦虑前后测差异不显著,t(33)=-0.04,P>0.05;而压力组1和压力组2前后测差异均显著(P<0.05),分别为t(30)= -5.34,t(30)=-7.18。

由初级评价和再评价问卷综合计算得到压力指数,对两个压力组压力指数进行t检验,结果表明,压力组2(55.23±7.99)的压力指数显著大于压力组1(0.65±2.69),t(30)=2.37,P<0.05。

1.3.2 实验处理效应检验

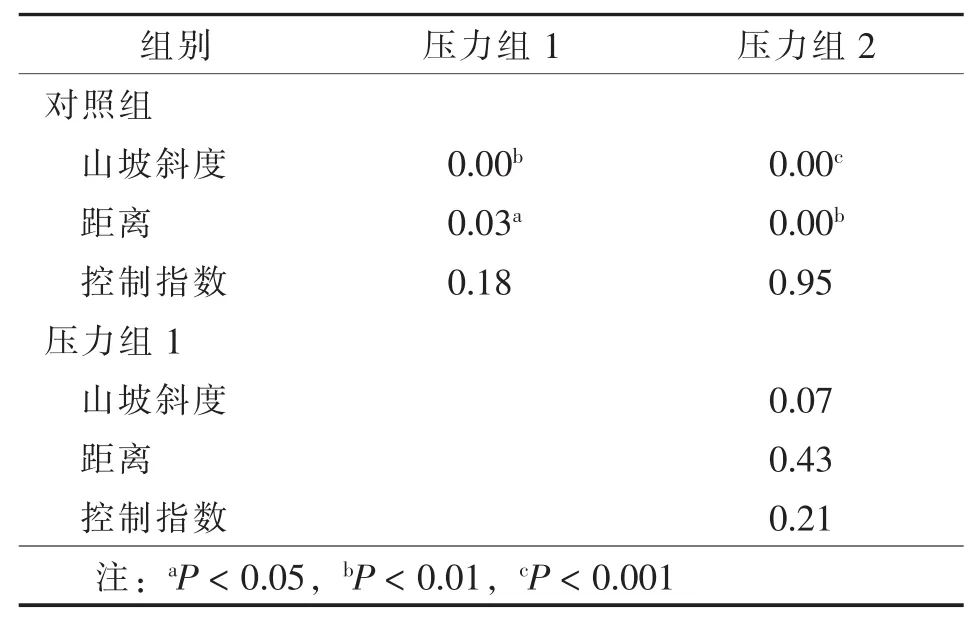

将3组被试在判断任务中的山坡斜度、目标物距离和3个控制项转化为标准分,再将3个控制项标准分平均成为“控制指数”。将转化的数据进行3×3多元方差分析,结果见表5、6。

表5 不同压力情境下判断任务的多元方差分析(±s)

表5 不同压力情境下判断任务的多元方差分析(±s)

组别山坡斜度/ °距离/ c m控制指数对照组2 1 . 8 2 ± 1 . 5 2 -9 ± 5 . 4 2 -0 . 0 9 ± 0 . 6 7压力组1 2 9 . 5 2 ± 1 . 5 5 1 1 . 0 6 ± 7 . 4 8 0 . 1 3 ± 0 . 6 3压力组2 3 3 . 5 8 ± 1 . 6 0 1 8 . 2 6 ± 5 . 9 8 -0 . 0 8 ± 0 . 6 0 F注:aP<0 . 0 1,bP<0 . 0 0 1 1 5 . 0 0b5 . 1 5a1 . 1 4

表6 不同压力情境下判断任务的多重比较(P)

3组被试的控制指数差异均不显著(P>0.05),而山坡斜度判断差异显著(P<0.01),距离判断差异显著(P<0.05)。其中,两个压力组在山坡斜度判断和距离判断上均显著大于对照组(P<0.05),而两个压力组间3个变量差异均不显著(P>0.05)。

各项数据皆为两个压力组显著高于对照组(P<0.05),而压力组间差异不显著(P>0.05)。进一步分析表明,性别在距离判断(F=0.00)、山坡斜度(F=3.81)和控制指数(F=0.14)上的主效应皆不显著(P>0.05);且性别和组别在这三项判断上也不存在交互作用(P>0.05)。

2 慢性压力具身认知的问卷研究

2.1 研究对象

向上海市某事业单位发放纸质问卷40份,通过网络发放问卷98份,调查对象为健康成年人,要求15 min内完成问卷,以匿名方式作答;分别回收37份和98份,回收率97.8%;其中有效问卷109份,有效率80.7%。被试的具体情况见表7。

表7 被试的具体情况(N=109)

2.2 研究工具

压力知觉量表(Chinese Perceived Stress Scales,CPSS)使用的是杨廷忠等修订的中文版[15]。此量表采用5点计分,由14个项目组成。该量表通过对知觉的紧张程度来呈现压力大小,是一般性的压力测量工具,分数越高代表知觉到的压力越大。经测试,该量表具有良好的信效度,Cronbach α系数为0.78,各项目间相关系数均值为0.28,各项目与总分间相关系数为0.37~0.53,具有较高的内部一致性及同质性。本研究中,该量表Cronbach α系数为0.84。

压力心态测验(Stress Mindset Measure-General,SMM-G)由Crum等[8]编制,主要用于测量个体对于压力的一般看法,认为压力有促进作用或破坏效果,较高的总分表明受测者认为压力有促进作用。本研究中该测验总体Cronbach α系数为0.76,对压力持积极看法的维度Cronbach α系数为0.68,对压力持消极看法的维度Cronbach α系数为0.73。

参考Slepian等[14]的方法测量身体负担感。要求被试在问卷上回答以下6个任务分别须耗多少体力,以1(完全不费力)到7(极其费力)评分:其中一半须耗费体力(搬杂物上楼,遛狗,帮某人移动身体),而一半不须耗费体力(帮某人换零钱,捐赠,指路)。三项耗体力的问题分数平均成为“身体负担指数”,而三项不耗体力的问题分数平均成为“身体控制指数”。在本研究中,耗体力任务维度和不耗体力任务维度的Cronbach α系数分别为0.60和0.61。

2.3 结果

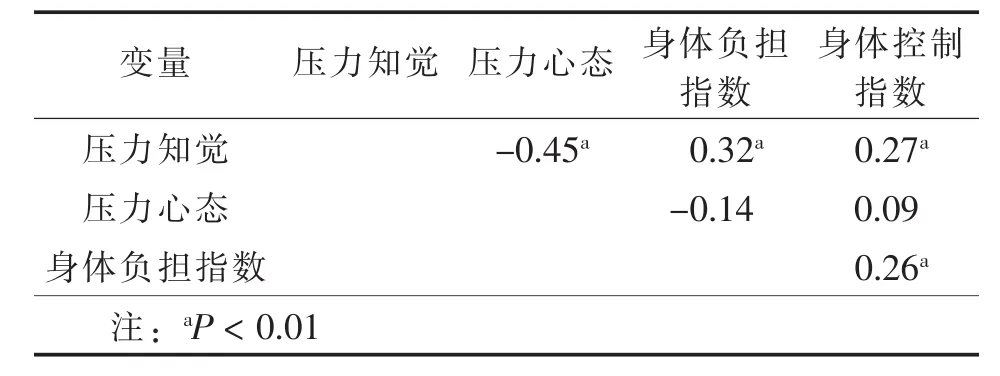

将各项分数转化为标准分后进行Pearson相关检验。压力知觉、压力心态、身体负担指数和身体控制指数标准分间的相关系数见表8。

压力知觉、压力心态、身体负担指数和身体控制指数之间的回归分析见表9。

因压力心态与身体负担指数间无显著相关关系,说明其在压力知觉与身体负担感知间不存在中介效应。

表8 压力知觉、压力心态、身体负担指数和身体控制指数标准分间的相关系数(r)

表9 压力知觉、压力心态、身体负担指数和身体控制指数之间的回归分析

3 讨论

3.1 心理压力与身体负担感知之间的关系

实验研究中,特里尔社会应激测试前后测的各项指标表明实验操作成功启动了实验室压力。在压力状态下,两个压力组均表现出对于山坡斜度和距离远近的高估。Proffitt[16]的研究表明,个体在背负重物时会倾向于高估山的斜度和距离的远近,原因是个体内部资源消耗时行为潜势发生了变化。基于此,Slepian等[14]用此方法证明了隐藏秘密时个体会体验到身体负担感,研究者让被试在实验中隐藏大小不一的秘密后再让被试判断山坡图片的斜度以及物体距离远近,与Proffitt[16]在实验中让被试真实负重时做出判断的结果一样,隐藏大的秘密的被试表现出来的行为如同背负重包时的反应。采用Slepian的研究范式,在本实验研究中,当被试感受到心理压力时,其行为表现也呈现出背负重物时的反应,即急性压力给个体带来了身体负担感并使其表现出相应的感知觉判断和行为表现。

与既往研究相比,本研究的实验设计控制了情绪和认知评价对结果解释的影响。首先可以排除被试在实验中的反应单纯由认知负担造成。特里尔社会应激测试主要通过不可控以及社会评价向被试施予认知负担和焦虑情绪以产生应激反应。而个体在认知负担增大的情况下一般会表现出更多的习惯性反应[17]。通常情况下,人们一般会高估山坡斜度,并低估距离的远近[18]。然而,实验结果表明两个压力组被试都高估了距离,说明实验结果并非由单纯的认知负担造成。也有研究者[19]发现,单纯的认知负担可以导致身体部分肌肉的疲劳,具体到其对身体负担感知的影响还需要进一步研究。其次,也可排除消极情绪唤醒混淆实验处理。在特里尔社会应激测试处理中主要唤醒的是焦虑情绪[20],而研究者[21]发现个体的焦虑情绪不会影响其距离远近的知觉判断。因此,个体通过感知觉和行为表现出背负身体负担的反应应该归因于心理压力的产生。并且前后测表明实验室压力启动在整个实验过程中得以保持,确保了实验结果的可靠性。虽然在回顾测验中,压力组1报告压力水平与对照组差异不显著,但焦虑和紧张评价差异显著。有研究者[11]认为,当个体回顾之前经历的压力情境时,其主观判断可能会出现误差。结合压力组2的结果,压力组1与对照组之间在压力水平后测上差异不显著,则可能是被试回顾情境时产生的误差。

用问卷研究慢性压力对个体的影响发现,被试的压力知觉与对耗体力任务的费力程度判断呈显著正相关。既往研究[14]发现感受到身体负担感的个体认为耗体力任务更为耗力,而不影响其对不耗体力任务的判断。通过回归分析发现压力知觉对于耗体力任务的感知有一定的预测作用,但拟合度较低。值得注意的是,随着压力知觉的增大,被试对非体力任务的耗力判断也增大,并且耗体力任务与不耗体力任务费力程度判断呈显著正相关,压力知觉越大,不论日常生活事件是否耗费体力,个体都会判断其需要消耗的体力更多。这可能是因为个体将压力带来的负担感受认知为一种消极体验,从而影响到其对于不耗体力任务的判断。结合实验研究的结果,说明当压力长期存在时,个体所体验到的身体负担感会影响到生活的其他方面,因内部资源消耗而导致的行为潜势的变化产生的影响也不限于与体力有关的事件。

3.2 影响心理压力与身体负担感知关系的因素

本研究在实验处理中引入了对压力情境的不同认知评价以考察其对负担感知的影响[22,23],结果表明,指导语有效地引导压力组1将压力情境看做挑战,而使压力组2将压力情境看做威胁。但对压力情境的不同认知评价引导未能导致两个压力组在焦虑、紧张和压力水平上的激活差异。因此,两个压力组在身体负担感知上差异不显著。说明影响个体身体负担感知的因素是压力带来情绪和认知状态的激活程度,而非对于情境的看法和态度。该结果的出现可能是由于特里尔社会应激测试中的面试情境对于大学生被试的特殊性导致的天花板效应。认知评价对于负担感知的影响还需要进一步研究。

研究[8]发现,当个体对压力持消极或积极的心态时,个体的生理和心理都会产生不同的反应。本研究结果与前人的相符,压力知觉和压力心态呈显著负相关,即对压力持消极看法的个体知觉到的压力更大。但是压力心态与身体负担感知之间没有显著的相关关系。说明个体在特定情境下受到压力的影响程度不仅受到固有观念的影响,更多地可能为具体情境所左右。这与实验研究结果相似,个体对压力情境所持看法不影响其身体负担感知。

综上所述,无论是急性压力还是慢性压力,体验到压力都会给个体带来身体负担感。而个体体验到的负担感主要受其主观感受到的压力大小影响,而不受其对压力情境和事件的看法和态度影响。既往在关于秘密带来负担感知的研究[24]中发现,揭开秘密以后个体感受到身体负担感的减轻。后续研究也可继续探索压力减轻对身体负担感知的影响。而身体负担感知对心理压力的反作用还需要进一步的研究。

[1]Barsalou L W.Grounded co gnition:past,present,and future[J].Topics in Cognitive Science,2010,2(4):716-724.

[2]叶浩生.具身认知:认知心理学的新取向[J].心理科学进展,2010,18(5):705-710.

[3]Barsalou L.Situated simulation in the human conceptual system[J].Language and Cognitive Processes,2003,18(5-6):513-562.

[4]张恩涛,方杰,林文毅,等.抽象概念表征的具身认知观[J].心理科学进展,2013,21(3):429-436.

[5]Johnson M,Lakoff G.Metaphors we live by[M].Chicago:University of Chicago Press,1980.

[6]殷融,苏得权,叶浩生.具身认知视角下的概念隐喻理论[J].心理科学进展,2013,21(2):220-234.

[7]付芳,伍新春,臧伟伟,等.自然灾难后不同阶段的心理干预[J].华南师范大学学报:社会科学版,2009(3):115-120,140,160.

[8]Crum A J,Salovey P,Achor S.Rethinking stress:the role of mindsets in determining the stress response[J].Journal of Personality and Social Psychology,2013,104(4):716.

[9]刘诏薄,陈海峰,曹波,等.简明症状量表在高中学生中的试用[J].中国临床心理学杂志,2013,21(1):32-34.

[10]李文利,钱铭怡.状态特质焦虑量表中国大学生常模修订[J].北京大学学报:自然科学版,1995,31(1):108-112.

[11]Gaab J,Rohleder N,Nater U,et al.Psychological determinants of the cortisol stress response:the role of anticipatory cognitive appraisal[J].Psychoneuroendocrinology,2005,30(6):599-610.

[12]Kirschbaum C,Pirke K M,Hellhammer D H.The‘Trier Social Stress Test’-a tool for investigating psychobiological stress responses in a laboratory setting[J].Neuropsychobiology,1993,28(1-2):76-81.

[13]Feinberg J M,Aiello J R.The effect of challenge and threat appraisals under evaluative presence[J].Journal of Applied Social Psychology,2010,40(8):2071-2104.

[14]Slepian M L,Masicampo E J,Toosi N R,et al.The physical burdens of secrecy[J].Journal of Experimental Psychology:General,2012,141(4):619-624.

[15]杨廷忠,黄汉腾.社会转型中城市居民心理压力的流行病学研究[J].中华流行病学杂志,2003,24(9):11-15.

[16]Proffitt D R.Embodied perception and the economy of action[J].Perspectives on Psychological Science,2006,1(2):110-122.

[17]Wood W,Neal D T.A new look at habits and the habitgoal interface[J].Psychological Review,2007,114(4):843.

[18]Proffitt D R,Bhalla M,Gossweiler R,et al.Perceiving geographical slant[J].Psychonomic Bulletin and Review,1995,2(4):409-428.

[19]Leyman E L,Mirka G A,Kaber D B,et al.Cervicobrachial muscle response to cognitive load in a dual-task scenario[J].Ergonomics,2004,47(6):625-645.

[20]Hellhammer J,Schubert M.The physiological response to Trier Social Stress Test relates to subjective measures of stress during but not before or after the test[J].Psychoneuroendocrinology,2012,37(1):119-124.

[21]Nieuwenhuys A,Cañal-Bruland R,Oudejans R R.Effects of threat on police officers’shooting behavior:anxiety,action specificity,and affective influences on perception[J].Applied Cognitive Psychology,2012,26(4):608-615.

[22]Tomaka J,Blascovich J,Kelsey R M,et al.Subjective,physiological,andbehavioraleffectsofthreatand challenge appraisal[J].Journal of Personality and Social Psychology,1993,65(2):248.

[23]Gildea K M,Schneider T R,Shebilske W L.Stress appraisals and training performance on a complex laboratory task[J].Human Factors:The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society,2007,49(4):745-758.

[24]Slepian M L,Masicampo E,Ambady N.Relieving the burdens of secrecy revealing secrets influences judgments of hill slant and distance[J].Social Psychological and Personality Science,2014,5(3):293-300.

Physical burdens of psychological stress

ZENG Yetian,CUI Lijuan*

School of Psychology and Cognitive Science,East China Normal University,Shanghai200062,China

ObjectiveTo investigate how psychological stress impacts physical burdens.MethodsOne hundred and fourteen college students were divided into challenge group(stress group 1),threat group(stress group 2)and control group,and were examined with Trier Social Stress Test(TSST),Brief Symptom Inventory(BSI),State Anxiety Inventory(SAI),Visual Analog Scales(VAS)and Primary Appraisal and Secondary Appraisal Questionnaire(PASA). Besides,135 healthy adults were surveyed with Chinese Perceived Stress Scales(CPSS),Stress Mindset Measure-General(SMM-G)and Physical Burdens Questionnaire.ResultsStress groups perceived higher slope of hill and further distance than control group,and there was no significant difference between two stress groups.Anxiety,intense and stress ranking of stress groups was higher than control group,and there was no significant difference between two stress groups.The perception of stress was negatively related to stress mindset,and was positively related to physical burdens index and physical control index.Physical burdens index was positively related to physical control index.ConclusionPerceived psychological stress may lead to physical burdens.Attitude to stress and evaluation of stressful situation may have no influence on physical burdens.

psychological stress;embodied cognition;burden

10.3969/j.issn.2095-4301.2014.03.005

*通信作者(Corresponding author)崔丽娟,教授,博士生导师;E-mail:ljcui@psy.ecnu.edu.cn

2014-06-20