建立动态调整工薪税目费用扣除标准机制新议

梁德明,王峥嵘

(上海金融学院,上海 201209)

建立动态调整工薪税目费用扣除标准机制新议

梁德明,王峥嵘

(上海金融学院,上海 201209)

由于个人所得税的费用扣除其设定标准直接影响到收入分配的调节效果,因此合理设置工薪税目费用扣除标准十分重要。但通过回归分析和预测发现,我国工薪税目费用扣除标准偏低,调整滞后,需要建立以调整后的城镇居民家庭平均消费性支出为依据,实行以CPI为指标的动态调整机制,方能彰显税法公平。建议在全国统一费用扣除标准前提下,选择北京和上海等生活成本较高的特大城市试点教育、医疗保险和住房贷款利息三项新增费用的进一步扣除。

工薪税目;费用扣除标准;动态调整;税法公平

我国个人所得税占政府税收收入比重一直保持在6-7%之间,虽然占比不大,但在抑制居民贫富差距、实现公平分配目标中发挥着重要作用。我国个人所得税工薪税目的费用扣除标准,在2005-2011年期间调整了三次,但当前的静态费用调整机制依然无法满足物价快速上涨和人民生活水平日益提高的趋势。同时,因我国地域辽阔,经济发展情况极不平衡,各地生活成本大不相同,3500元标准是无法满足经济发达地区居民生活支出的。而目前我国个人所得税工薪税目费用扣除的相关研究很不深入,本文现就我国是否应该,以及如何实行工薪税目费用扣除标准的动态调整机制,是否需要实行地区差异化工薪税目费用扣除标准等问题进行探讨,以为相关部门提供决策参考。

一、文献综述

个人所得税费用扣除制度一直以来都是学术界关注的焦点,众多学者从不同视角展开了剖析。

从理论和法理的视角,有学者提出,个人所得税应主要针对中高收入群体课征,费用扣除制度应实现规范收入分配、防止两极分化目标[1][2][3]。崔光营强调了个人所得税费用扣除标准对法律法规社会公平正义功能的促进作用[4],刘剑文强调了个税费用扣除制度在公民基本人权保障上的重要性[5]。

从费用扣除方式的视角,陈建东等认为,今后个人所得税改革重点应放在从目前分类征收税制模式向分类与综合相结合的税制模式过渡上,而不应放在费用扣除额设定上[6]。

从费用扣除范围的视角,汤贡亮等主张将城镇居民为取得工薪支付的继续教育费用、购买自住用房发生的贷款利息支出等纳入个人支出项目扣除范围[1]。杨斌提出“综合费用扣除”包括生计费用和间接费用两部分[7]。石坚在借鉴美国费用扣除制度后提出,增加赡养、医疗、教育扣除费用,并应以家庭为纳税单位[8]。许建国等认为,高费用扣除标准既要考虑纳税人减负需要,又要考虑财政承受力[9]。

从费用扣除标准测算依据的视角,杨斌指出,费用扣除标准测算的核心问题在于如何确定生计费用及间接费用[7]。刘小川以逆向思维方式分析费用扣除标准选择的高低[10]。刘佐建议以城镇居民个人基本生活费为标准测算个人所得税减除费用标准[11]。曹贺等在考虑通胀、消费支出结构和各地经济水平等因素后,建立了基于各地最低生活保障倍数的费用扣除标准模型[12]。汤贡亮等认为费用扣除标准应提高至符合全国人均收入水平和支出水平的程度[1]。陈庆海认为,个人工薪所得费用扣除标准应以某年城镇居民最高收入家庭每一就业者负担的月消费性支出作为衡量指标[13]。陈少克等从劳动力价值构成及其实现视角思考个人所得税费用扣除问题[14]。黄凤羽分析了不同收入层次居民的消费支出受物价变化影响的程度,并以城镇居民人均消费支出为基础来测算[15]。

从费用扣除标准测算方式的视角,李哲较早提出个人所得税免征额指数化动态调整的设想[16]。谷成等强调指数化对公平收入分配的作用[17]。陈建东等利用四川、安徽省统计局城镇住户调查统计数据,拟合了全国城镇居民收入分布[6]。焦建国等以北京市数据为例,测算了个人所得税费用扣除标准[18]。

从费用扣除标准的统一性的视角,汤贡亮等认为费用扣除标准应考虑地区差异,由全国人大授权国务院制定各地区幅度扣除标准,建议由国务院委托各地区人大或政府在30%的范围内调整[1]。高丽伟等也认为费用扣除标准不能一刀切,地方可根据自身情况定一个调节系数[19]。杨斌则认为,为防止越富有的地区纳税越少,税负差别导致人才逆向流动(即从不发达地区向发达地区流动),费用扣除标准应当全国统一。马福军基于生存权要求,认为个人所得税费用扣除标准应建立全国统一标准的浮动扣除机制,既体现税收公平,又保障纳税人的生存权[20]。

应该说,上述研究对我国个人所得税费用扣除标准进行了多视角探讨,对个税改革起到了积极作用。但也存在尚需完善之处:一是理论研究较为单薄,仅有汤贡亮、付广军、伍晓亮、崔光营、刘剑文、陈少克等作者进行了相关理论探讨;二是多数学者虽然提出的新增分类扣除项目,但缺乏实证分析,有些虽然借鉴了国外经验,但缺乏可行性研究,对本土不同地区或城乡居民的新增分类扣除项目研究不足;三是对费用扣除标准探讨多局限于额度高低,而对费用扣除应遵循的原则,对如何扣除、计算并进行指数化调整等问题,多数没给出明确具体的答案,仅有谷成、梁金兰、杨斌等少数作者略有论述。

二、我国个人所得税工薪税目费用扣除现状与问题

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《中华人民共和国个人所得税法实施条例》,我国现行个人所得税工薪所得费用扣除内容包括如下四项:一是标准费用扣除,即在中国境内负有纳税义务的纳税人取得的工薪所得在计税时每月扣除3500元,特定的涉外纳税义务人,加记附加减除费用1300元;二是社会保险规定的四金支出直接扣除;三是规定范围的福利费直接扣除;四是定向捐赠类按标准扣除。

我国现行个人所得税费用扣除标准虽然经过改革,但问题依旧不少,主要涉及:

一是忽略了纳税人经济负担的差异性。由于纳税人家庭状况是千差万别的,子女教育费用、婚姻状况、有无赡养负担,都影响着家庭开支。例如一个五口之家,夫妻、两位老人和一个孩子,这个家庭的两位老人已退休,孩子还在上学,小夫妻的月工资均为5000元,家庭五人的人均工资为2000元,但征税时不是按家庭而是按个人来征税,夫妻工资分别扣除3500元,剩余部分计税,分别要交纳45元税金。而另一五口之家,家庭成员全部都工作,每人月工资3000元,按现行制度,他们均无需交税。显然,这是我国工薪税目费用扣除制度设计上的一个硬伤。

二是忽略了我国居民收支水平的区域不平衡性。我国不同地区的经济发展极不平衡,东西部之间,或城乡之间的经济发展水平和物价水平存在巨大差距,这种格局导致不同地区的人均收入、人均成本支出和所负担人口等方面的显著差异。这在医疗、教育、住房、保险方面的支出负担方面体现得尤为突出。实行“一刀切”的工薪费用扣除标准,不顾地区或城乡个税纳税人生活成本的事实差异,导致了生活在物价水平较高地区的普通居民在事实上承担了较重的工薪税费。

三是费用扣除标准未能根据通胀情况动态调整。在各国政府为激活衰退的经济而较多增印货币所引发的通货膨胀期间,个人所得税名义收入提高而产生纳税的“档次爬升”效应。同时又因物价上涨,居民生计费用开支攀升。居民因通胀导致的实际税负加重的事实情况,未能在费用扣除时得到较为充分的考虑。

三、未来工薪税目费用合理扣除标准的预测

本文以调整后的城镇居民人均消费性支出作为估算费用扣除标准的基准指标(见表1)。

表1 1995年至2011年全国居民收支情况

根据凯恩斯消费理论,消费是收入的函数。下面我们通过对人均消费性支出和人均可支配收入的回归分析,来验证两者之间的关系并预测未来五年的数据,同时在考虑人口负担的情况下,分析当前费用扣除标准的合理性以及是否需要动态调整。

(一)数据的选取理由和说明

我们选取的数据是城镇居民家庭人均消费性支出、城镇居民家庭人均可支配收入,以及平均每一就业者负担人数。所以如此,因为:其一,城镇居民家庭人均消费性支出是指家庭用于日常生活的支出,包括衣食住、家庭设备用品及服务等八大类支出,它构成生计扣除的主要部分;其二,城镇居民家庭人均可支配收入是指家庭成员得到可用于最终消费支出和其他非义务性支出及储蓄之总和,因其在很大程度上决定人均消费性支出,故选取为解释变量;其三,平均每一就业者负担人数,指家庭人口与就业人口之比,生计费用必须考虑就业者负担人口的因素。

需要说明的是,本文所选城镇居民家庭人均消费性支出、城镇居民家庭人均可支配收入、平均每一就业者负担人数的数据,都是经过调整的数值。国家统计年鉴中按收入等级把居民家庭按10%,10%,20%,20%,20%,10%,10%的比例,依次分成从最低收入户到最高收入户七组。统计年鉴中的城镇居民家庭人均消费性支出、城镇居民家庭人均可支配收入、平均每一就业者负担人数都是这些权重的加权平均数。而本文选取的是中高收入群体的加权平均数值,即剔除了最低收入户和低收入户。因为工薪费用扣除是扣除生计费用,而不同收入阶层的生计费用是不同的。全国经济差距十分显著,高收入群体的生计费用相对于低收入群体肯定是高的,但不能因其收入高,就可以不保障其基本生计费用,因为生计费用是税法赋予每位公民的权利。剔除了最低收入户和低收入户后,从中等偏下收入户到最高收入户的权重依次由20%,20%,20%,10%,10%变为25%,25%,25%,12.5%,12.5%。故本文选取的三个指标都是通过调整后的权重计算得出。同时,表1中的费用扣除在 2006年和 2008年分别是 1576.38元和2095.99元。与2006年和2008年调整后的工薪费用扣除标准十分接近。可见国家在制定费用扣除标准时也考虑到低收入群体对测算结果的影响。

(二)回归分析

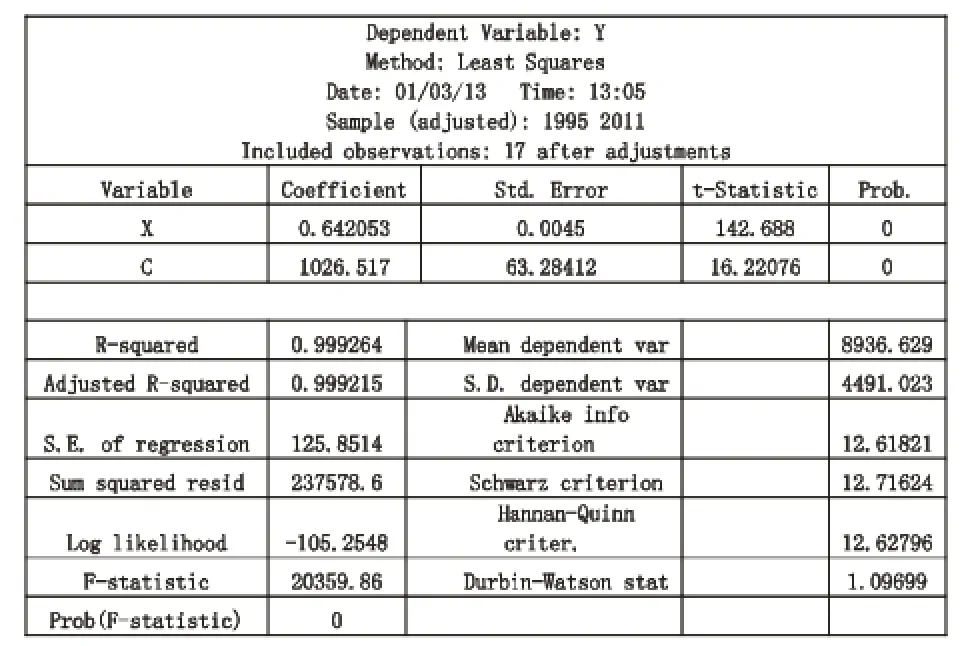

把上表1中数据进行回归分析,把人均消费性支出作为被解释变量Y,把人均可支配收入作为解释变量X,根据回归方程Y=a+bX。用eviews软件的最小二乘法功能进行回归分析,得到结果见表2。

表2 线性回归结果

由于在表1中,1995年的人均可支配收入为4443.08元,2011年的人均可支配收入为26918.44元,年增长率为11.9%。为简化起见,假设此后五年仍将保持此增长率。同时,从表1中也可知平均每一就业者负担人数从2008年到2011年都在1.85左右浮动,所以取1.85作为此后五年的负担人数。这样,我们通过eviews的forecast的功能就预测出了2012-2016年的人均消费性支出,同时根据负担人数算出2012-2016年的人均每月费用扣除标准,结果见表3。

表3 城镇居民费用扣除标准预测

从表3可知,根据上述方法所进行的预测,2013年的费用扣除标准为3494.6元,逼近现行每月3500元标准,而到2014年将大幅超过。所以2014年还需要调整工薪的费用扣除标准。

2006、2008和2011年的三次调整都只间隔2-3年。但每次调整都要经过全国人民代表大会或其常委会审议,程序繁琐。而税法频繁修改,必然削弱其庄严性。所以我们认为,在经济飞速发展、人民物质生活水平快速提升的今天,建立个人所得税工薪税目费用扣除标准的动态调整机制,是十分必要而且是可行的。

(三)探求费用扣除标准的动态机制

借鉴国外实践经验,本文选取居民消费价格指数(CPI)作为调整依据。居民消费价格指数是反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品和服务项目价格变动趋势和程度的相对数,是对城市和农村CPI进行综合汇总计算的结果。通过该指数可以观察和分析消费品零售价格和服务项目价格变动对城乡居民实际生活费支出的影响程度。同时,CPI正是评估通胀程度的重要指标,通胀期间个人所得税的名义收入提高而产生纳税“档次爬升”效应,把CPI作为调整依据后,就能在一定程度上抵消通胀对居民税负的影响。

许多经济学家认为,我国CPI年增幅在3%以下是可接受的低通胀,对人民生活水平影响不大。故我们给出合理的动态调整机制如下:

首先设定某年为基期,将该年费用扣除标准为基准数。公式为:

调整年费用扣除标准=上一调整年费用扣除标准×(1+累计CPI增幅)

在这里,累积CPI增幅是从上一次调整年度算起的累计的CPI增幅。当CPI年增幅在3%以下时,不予调整。当CPI年增幅在3%以上时,需要根据CPI增幅调整个人所得税工薪费用扣除标准。另外,当累计CPI增幅达到8%时,也需要调整。考虑到国家统计局规定CPI的基期每5年会进行调整 (上一次调整是2010年),所以费用扣除标准的基期也建议随CPI基期每隔五年调整一次。

在具体实施中,建议由全国人大在税法中加入这种动态调整机制的有关规定,一旦CPI年增幅达到标准时,费用扣除标准就能自行动态调整,并由全国人大常委宣布实施新的费用扣除标准。

四、优化个人所得税工薪税目费用扣除标准的建议

尽管全国费用扣除标准需要统一,但目前我国各省市的生活成本差异巨大的问题又确实存在。根据《2011中国统计年鉴》,全国各省、直辖市人均消费性支出和计算的费用扣除如表4。

表4 全国各省、直辖市人均消费性支出和计算的费用扣除

从表4可以发现,2011年上海、北京、浙江、广东、天津、江苏、福建、内蒙古的人均消费性支出均大于全国的平均水平15 160.89元。第一位上海的人均消费性支出是最后一位西藏的2.4倍。上海和北京的费用扣除额已经超过了现行3500元的标准。

本文在借鉴国外费用扣除项设置基础上认为,在我国可以先行在上海、北京试点教育、医疗保险和住房贷款利息这三项费用扣除,建议全部实行比例扣除。应该说这三项是关乎人民基本生活的重要部分,各地区人民都会涉及。如实行定额扣除又将造成因生活成本不同而导致的不公平现象,而实行比例扣除才能使高物价、高负担地区居民得到公平对待。虽然在居民家庭平均消费性支出统计的八大类中已有教育、医疗、住房内容,但其占比偏小且变动滞后,无法切实反映居民现实生活负担的动态提高,所以有必要单列抵扣。具体来说:

第一,教育费用扣除。家庭子女教育费用在我国家庭支出中一直处于重要地位,尤其是发达地区教育费用更是水涨船高,这就无形中给家庭劳动人口增加不小的负担,故试点在部分城市增加费用扣除是非常必要的。又因我国实行九年制义务教育,小学和初中时国家已经免去了很大一部分教育费用,故我们建议:从高中阶段到研究生阶段,凡就读于试点城市公办学校的子女,其教育费用可按一定比例在父母工薪应纳税所得额中扣除。

第二,医疗保险费用扣除。由于我国实行基本医疗保险制度,对于个人缴纳的商业保险等各种补充保险都不能扣除,国家统计局数据表表明,我国2011年政府卫生支出、社会卫生支出、个人卫生支出占卫生总费用比例分别为 30.40%、34.70%、34.90%,目前我国基本医疗保险制度远未满足居民的实际医疗保健需要,居民个人医疗支出负担较重。我们建议:税法应试点扩大医疗支出扣除范围,主要包括允许补充医疗保险费用在税前扣除,对大病医疗保险支出中个人负担部分应允许限额扣除[11]。

第三,住房贷款利息费用扣除。由于当今中国房价依旧在高位,住房公积金普及率低、缴存基数低、缴存比例低,无法适应当前住房需求,多数居民被迫选择商业住房贷款。故我们建议:税法应对试点城市购买家庭一套住房贷款利息予以抵扣,以保证居民最基本的住房需求。

总之,本文提出在建立全国统一费用扣除标准之下,借鉴国外费用扣除项目设置经验,可在我国部分城市先行试点三项新增费用扣除标准,并通过比例扣除方式缩小地区间生活成本差距导致的实际税负差异。当然,由于工薪项目费用扣除毕竟只是个人所得税中的很小部分,仅依靠它来完成调节收入分配、体现税法公平原则目标还勉为其难,所以还需要结合个人所得税乃至是其他税种通盘予以考虑才可能实现,这需要研究者的共同努力。

[1]汤贡亮,陈守中.个人所得横费用扣除标准调整的测算[J].税务研究,2005,(9):48-52.

[2]付广军.我国个人所得税收入分配的效应分析[J].经济研究参考,2009,(56):37-45.

[3]伍晓亮,郭春野.对个人所得税调节收入分配作用的再认识[J].税务研究,2013,(1):32-34.

[4]崔光营.个人所得税改革:提高费用扣除标准首当其冲[J].税务研究,2005,(11):44-45.

[5]刘剑文.对个税工资薪金所得费用扣除标准的反思与展望——以人权保障为视角[J].涉外税务,2009,(1):33-37.

[6]陈建东,蒲明.关于我国个人所得税费用扣除额的研究[J].税务研究,2010,(9):29-32.

[7]杨斌.论个人所得税工薪所得综合费用扣除的国际实践[J].涉外税务,2005,(12):7-11.

[8]石坚.关于改革个入所得税费用扣除标准的建议[J].财政研究,2010,(7):68-71.

[9]许建国,李波.个人所得数费用扣除标准的研究[J].中国财政,2009,(10):33-34.

[10]刘小川.我国个人所得税扣除额的合理性标准选择[J].上海财经大学学报,2005,(6):3-7.

[11]刘佐.税收改革若干问题探研[J].税收征纳,2005,(1):11-12.

[12]曹贺,赵莹.最低生活保障个人所得税费用扣除额计算方法探析[J].财会月刊:理论版,2006,(2):56-58.

[13]陈庆海.我国工薪所得个人所得税费用扣除标准的评价及动态测算模型的构建 [J].当代经济管理,2010,(12): 73-77.

[14]陈少克,袁溥.对个人所得税费用扣除的理论思考[J].云南财经大学学报,2011,(2):30-37.

[15]黄凤羽.个人所得税费用扣除需求的分层次动态分析[J].广东社会科学,2012,(5):31-38.

[16]李哲.刍议个人所得税免征额和费用扣除标准的改革[J].福建税务,2003,(1):23-25.

[17]谷成,梁金兰.个人所得税的指数化调整研究[J].涉外税务,2004,(7):17-19.

[18]焦建国,刘辉.个人所得税费用扣除标准的调整测算研究——基于北京市数据的分析[J].经济研究参考,2011,(32):45-52.

[19]高丽伟、杨延波.我国个人所得税费用扣除标准可否实行地区差别扣除[J].科技信息,2009,(29):1084.

[20]马福军.个人所得税费用扣除应建立全国统一标准下的浮动机制[J].税务研究,2010,(3):52-53.

【责任编辑:林莎】

【】【】

New Suggestions for Adjusting Expenses Deductions in Payroll Tax

LIANG De-ming,WANG Zheng-rong

(Shanghai Finance College,Shanghai 201209)

Because expenses deductions in individual income tax directly affect income redistribution,setting allowable expenses deductions becomes extremely important in our individual income tax system.Using regression analysis and forecast,we find that expenses deductions in China have been too low and too slow to adjust. Fairness in tax practice calls for an expenses deductions standard based on average household expenditures and a dynamic mechanism linked to the CPI.We also suggest that in addition to a national uniform standard of expenses deduction,mega-cities such as Beijing and Shanghai can institute pilot programs that further deduct education,medical insurance,and housing loan interest related expenses.

individual income tax;expenses deductions standards;dynamic adjustment;fairness in tariff laws

F 244

A

1000-260X(2014)01-0084-05

2013-10-05

2013-2015中央财政支持地方高校发展专项资金“上海金融学院应用型财税专业人才培养项目”,上海金融学院财税管理案例教育成果。

梁德明,法学博士,上海金融学院副教授,资产评估专业建设负责人,从事财税与资产评估研究。

——“习作单元”阅读文的教学指向

——以具体案例分析