色彩:野兽派的终极美学

高飞 吴迪

[内容摘要] 野兽派作为西方现代美术史上的重要流派,在20世纪初掀起了一场色彩革命,这个画派的画家借用色彩来表现自然的空间和透视,表达自己的个性与情感,将绘画中的色彩元素提升到纯粹的视觉意义的审美高度,彻底颠覆了“艺术模仿自然”以及“画家与自然竞赛,并胜过自然”的传统美学观。他们所取得的艺术成就,说明这个画派的终极美学是为了解构传统样式,建立现代标格。野兽派的出现与实践,不仅为现代艺术发展打开了一扇敞亮之门,铺就了一条平坦之路,亦使西方传统的架上艺术形式焕发出殊异光彩。

[关键词] 野兽派 马蒂斯 色彩 美学

1905年,当马蒂斯、德朗、弗拉芒克等一群观念前卫、鼓吹色彩、彰显个性的年轻画家的作品协同亮相于法国巴黎秋季沙龙展览会上立时引起轩然大波。其中一位批评家看到一件摆在这些画家作品中的写实的雕刻作品时,惊呼起来:“多纳泰罗[1] 让野兽包围了!”[2] 这种批评和嘲讽,如同1863年“印象派”的标签被贴在莫奈等人身上一样,是否预兆着新的流派的诞生,新的运动的开始?果然,“野兽”一词,不仅没有消解这些年轻人张扬个性、鼓吹色彩的精神,反而更激发起他们的创作热情;批评家的苛责似乎也成了他们的“艺术宣言”的代言了。从此,“野兽派”登堂入室,正式成为西方现代艺术运动中最初的一个美术流派。

一

19世纪末至20世纪初,西方资本主义的发展加剧了社会变革,整个社会从平静、安定的传统形态渐入躁动不安的、不断否定的现代时期。科学技术迅猛发展,政治经济的变革,现代文明的来临,不仅为人们带来前所未有的自由局面,同时也在充分的市场竞争中衍生出各种社会矛盾。在绘画领域,由于受柏格森、克罗齐等人哲学思想的影响,人们的审美意识也在潜移默化中发生着变化,艺术家们进而开始突破材料和形式的局限,尝试用新的观念和手段对时代变化作出积极的回应,通过色彩和造型的基本元素去解构和重构他们眼中的世界。特别是摄影术发明和流行之后,绘画的写实与记录功能遭遇危机,绘画朝向自身——本体化路径发展,既是摆脱危机的探询,也使现代艺术的呈现具有了可能性。在法国,以莫奈为代表的印象派画家开现代主义之先河,突破性地将自然光线下的光色变化作为绘画表现的主题,而不再将绘画仅仅服务于记录事件和物象;同时,新印象主义、后期印象派、象征主义、纳比派等艺术思潮纷纷掀起,使绘画从关注“画什么”走向了“怎么画”的形式实验和变革之路。正是在这样的不同思潮影响下,催生出以色彩为终极美学的野兽派绘画的诞生。

任何绘画创作或流派的诞生都不会脱离所处的历史情境,画家们也不会孤立存在,野兽派在特定的历史时期和地点出现,是由社会文化的整体环境所催化的。艺术的创新总是基于前人的经验和现有的体系并以此为参照,所以,野兽派的产生,显然是踏着后印象主义绘画铺就的道路来到历史前台的。在19世纪末,曾受到印象主义鼓舞的后印象派,开始反对印象主义宣扬的美学观。他们认为,印象主义只是单一模仿客观世界光色的变化,虽然相较于现实主义、浪漫主义是一种进步,却未能从根本上摆脱绘画受困于自然的束缚。此种观点,可从印象派大师莫奈那里得到印证,他的陈列于巴黎橘园美术馆的著名的《睡莲》连作,虽然类似于中国山水画中的长卷,但仍是自然光色的翻版,空间的处理也还是遵循着西方传统的焦点透视的法则,远近不同而色彩相异。所以,野兽派画家们继承了后印象派的衣钵,不满足于印象派追求光色的美轮美奂,开始尝试在色彩、形体、构成等诸多形式领域的表现性因素的运用,强调作品表达艺术家的自我感受和主观情感。他们吸收了后印象派画家凡·高、高更和纳比派的博纳尔、维亚尔等人的绘画理念,以夸张的个性化和强烈的主观性色彩,融入到他们的作品中,打破了绘画与自然对象和客观空间之间的从属关系,将绘画朝着更加主观和平面化方向推进。

二

在西方传统绘画美学中,色彩是绘画中最具独特意义的组成部分,“它为心灵造出更为生动的印象,因为它是一个更为巨大的幻想之源”[2]。色彩在绘画中的应用,实际上是艺术家通过对客观世界的观照,在理性的基础上去认识它和驾驭它的,无论古典主义、现实主义,还是浪漫主义以及印象派,无不竭力推重色彩的美学价值。如18世纪的法国画家乌德里说:“色彩是绘画的特点,并使它有别于雕塑;色彩使绘画招人喜欢与光彩夺目。”[3] 美学家狄德罗则把色彩在绘画中的作用看得更加重要,他说:“素描赋予人与物以形式;色彩则给它们以生命。”[4] 的确,在西方绘画史上,画家对色彩的运用一直表现得异常活跃,尤其是18世纪,在现实主义和浪漫主义之后,色彩成了画家无时无刻不去思索的绘画元素,库尔贝、米勒、柯罗、德拉克洛瓦,以及印象派画家莫奈、毕沙罗等人,都从客观的视角,遵循“艺术模仿自然”[5] 、“画家与自然竞赛,并胜过自然”[6] 的美学观,表现他们所看到和想象出的自然世界。到了野兽派这里,画家们对色彩的强调不仅没有丝毫减弱,而且更加张扬其作用,甚至还彻底颠覆了“艺术模仿自然”的传统美学原则。他们所认为的色彩,比传统绘画中描绘自然的固有性色彩、印象派的科学分析性色彩、后印象派的主观表述性色彩,更富有表达艺术家情感的内在品质,其视觉表征也就倾向于书写的随意性;因此,野兽派的绘画,以一种貌似随意性的色彩进行表达,引起了那些保守的艺评者的惊呼。

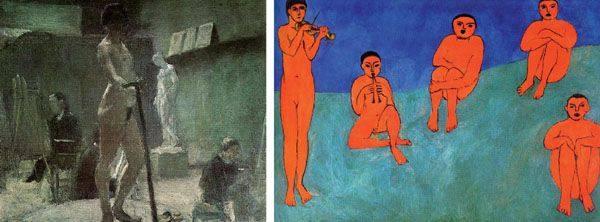

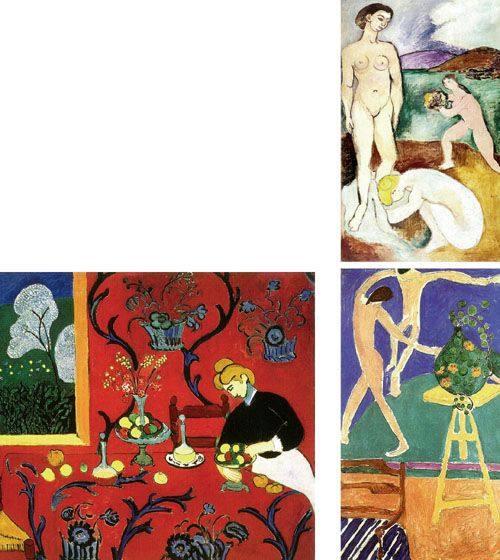

其实,野兽派画家并非一开始就走向“随意性”书写的。看马蒂斯、德朗和弗拉芒克等人的早期作品,依然遵循着他们的写实传统。如马蒂斯早期完成的《静物与书》《画室中的女人体》(图1)《布尔塔纽侍女》《摩洛的画室》《阅读的女人》等作品,与传统的古典绘画相比无任何异色。但是,马蒂斯很快就表现出与传统绘画美学相左的画学观,他曾说:“画家不应当以表达细微末节来增加自己的麻烦——这事可由摄影术来担任,摄影术做这事要快得多、好得多。造型艺术的任务,是以最简单的方法尽可能直接地表达属于感情范围内的东西。”[7] 在马蒂斯的意识里,传统属于过去时,摄影术的出现完全替代了传统绘画描写自然细节的功能,先人使用的绘画方法已不能表现他所认为的“感情范围内的东西”;所以,他必须寻求新的形式,创造新的视觉世界。有《音乐》(图2)作凭借,马蒂斯的创造性即刻显露出来了。在这幅260cm×389cm的巨制作品里,五个人物似是某个史前时期的偶像,布局或站或坐,或高或低,像是被放置在五线谱上的一个个音符。画面仅借红、蓝、绿三种颜色表述人物、天空和地面,而且几近平涂,简约、率直的笔法使色彩既对立又互补,产生出无限的和谐感。据马蒂斯创作此画的体会,不能不说他的创造性远远超越了当时流行的以客观描绘自然方式的绘画情状,他说:“我的油画《音乐》是以美丽的蓝色表达天空,以青蓝色(同时我把表面着色达到饱和程度,也就是说达到碧蓝色——纯蓝的观念充分展现出来的程度)和绿色表达树木,以闪烁发光的朱砂色表达人体。运用这些色彩,我达到了光的和谐和色彩的纯粹,以及特别重要的,是达到了色彩与形式的协调。”[8] 我们在马蒂斯后期的作品中,也可以体察到他在创造上的不遗余力,如《罗马尼亚式的衣饰》《安乐椅上的舞者》(图3)《蓝色女人》《梦》《玫瑰色的画室》(图4)等,在这些极端简化甚至平面化的形式里,除了物象的轮廓,那些红、黄、蓝、黑、绿、橙、粉、紫等颜色,一并成了作品中最为耀眼、最能引发人的审美情绪的视觉元素。这就是马蒂斯穷其心力所追求的绘画要“直接地表达属于感情范围内的东西”和“色彩的纯粹与协调”。

野兽派画家虽然把复杂的物体结构简化到最低程度,把自然色性纯粹到极致,但从未失去物象形态及色彩的真实性,而且还会让观赏者确切地感受到自然的现实气息。他们认为,简化了的东西和纯粹的色彩最能给人以强烈的感觉,只有对物象的本质加以提炼,才能使作品的色彩达到一种浓郁的饱和状态。弗拉芒克曾说,自己在绘画中“提高所有的色调,把我所有领受到的感觉都转化为色彩的交响”[9]。“我的热情驱使我去对一切绘画中的传统进行勇敢大胆的反抗。我想在风俗习惯里、在日常生活里挑起革命,宣造不受束缚的自然,把它(自然)从陈旧的理论和古典主义里解放出来。”[10] 德朗也这么强调:“野兽主义对我们来说是火的实验,颜色成为火药的传爆管,应该放出光来。”[11] 弗拉芒克与德朗有一个共同的特点,就是在表现对象时,主体结构轮廓清晰,色彩多取原色,笔触排列随物体结构变化而变化。如弗拉芒克的《红树林》(图5)《塞纳河畔》《夏图的风景》(图6),虽然这些作品让人联想到印象派早期的莫奈、雷诺阿和后期的高更与凡·高,但是,弗拉芒克却在这些画面里以节制的笔法、浓郁的色彩,为其注入了鲜活的表现性力量,使人切实领略到与田园牧歌风光不相容的超级夸张的色彩刺目的美。再看德朗,他的《泰晤士河》《两艘驳船》(图7)《威斯敏斯特大桥》(图8)等,一概不追寻对象丰富的具体形态,全由绚丽的色彩辅助于各自的位置上,画面上简洁的概括只剩下图案般的景色。

野兽派画家们在表现物体的体积时,还较多采用压缩面积和强调外形的艺术手法,使一切客观物象都凝炼为简化的醒目的语言符号,提炼后的物象可以使观者较快地完成对事物的认识。当然,他们的简化不是凭空幻想的产物,而是建立在科学观念和哲学理念下形成的他们心目中的自然形态之上,所有被简化的事物,都是基于自然的、社会的某种环境和作者的主观情感而产生的。另外,在他们的创作过程中,对任何事物的简化所形成的符号,都不是预先规定的结果,这些简化的符号往往需要在整体画面中进行适当的协调和补充。如马蒂斯的《安乐椅上的舞者》《玫瑰色的画室》《粉红色的裸体》(图9),前幅作品表现一舞女躺卧在桔黄色的安乐椅中,左下侧同样安排一个桔黄色的椅子,上置水果和水杯,在黑色地板的衬托下,既鲜明又平衡,尤其是后景中的沙发,起到牵制前景两个椅子的色彩过于强烈的作用。第二幅是描绘画家画室的场景,画面几乎采用红、黄、蓝、绿、紫等纯色铺陈,亮丽而安逸,各种物体看起来十分杂乱,但地毯、几椅、画架、衬布和粉紫色墙面上悬挂的作品,使欣赏者既能感受到画室的气氛,也在这个杂乱的场景里,看出作者驾驭和协调画面多重色彩结构的能力。后一幅则是马蒂斯典型的简化风格的代表作,他以简明的线条和单纯的色彩,营造出随意自在、明快欢畅并且气势超凡的画面氛围,裸女的形态犹若雕塑般圆润,舒展的线条在这里得到完美的体现。一般情况下,马蒂斯笔下的女体,都带有较多的妩媚、典雅和难以察见的忧郁感,如他所说:“当我要画一个女人时,首先我会赋予她一种典雅,一种魅力,重要的是赋予她内在的东西。我会试图通过简单的线条浓缩她形体上的意义。她的魅力也许乍看之下很难察觉,但伴随着新的印象的产生,她的魅力也将逐渐释放出来,并拥有更广泛,更为人性化的意义。”[12]

在野兽派的作品中,其空间和形式的构成与传统西方绘画形成了鲜明对比。

首先,野兽派画家们把传统的成角透视和焦点透视,改变为类似中国传统绘画中的移动视角的多点透视[13] 形式。这种透视法不仅有利于视野的调控,更有利于画家主观意识的表达。如马蒂斯的《生之喜悦》(图10),画面以多种时空构成一个既现实又非现实的田园牧歌般的生活景象,色彩亦夸张得完全与日常生活脱离了关系,这是马蒂斯不多见的集物象组合的复杂性和作品主题的丰富性为一体的大型作品。遗憾的是,马蒂斯的这个举动,却遭到新印象主义的倡导者西涅克的抨击。西涅克说他“用大拇指一样粗细的线条,将一些稀奇古怪的人物团团围住。然后他在整幅画上覆盖上一层扁平、精确的色泽,不管看上去怎么纯粹,实际上却令人十分讨厌。它唤起了一种掺杂了颜料、油漆与日用品商人的五颜六色的商店门面的感觉”[14]。其时,马蒂斯正是由表现朝平面转向的初期,我们从他创作这幅画之前所画的一幅风景写生和草图(图11、图12)可以看出,他对色彩的诠释还是那么的自由、泼辣和主观,似乎不对自然景色负责。如树干的色彩,有墨绿、酱紫,亦有红色和紫色,这些树生长在点缀着淡绿、桔黄、黄褐、淡紫和海蓝色的地面上,它们的叶子又由朱红色、橙色、绿色和紫色组合,只有远景保留着物象的自然色彩。在《生之喜悦》里,马蒂斯则将树丛营造成一个森林式的景观。仿佛戏剧舞台上的巨大幕景,各种姿态的裸体男女散布在草地上,他们或跳舞、弄乐,或采撷鲜花、男欢女爱,各色人物沉醉于各自的喜悦情景里。萼状构成宛若花朵般绽放,秩序和谐,像是马拉美的诗歌一样,慢慢晕开,画面所幻显出的祥和、幽静的氛围,俨然一处世外桃源的境象。可能最令西涅克不满的是,人物的轮廓均由单线勾勒,虽然简约流畅,其手法却完全背离了西方传统绘画的造型原则和空间透视法。是的,马蒂斯的用意也正在这里:他赋予色彩的诸多可能性是传统的各种造型手段所不能解决的,画中鲜活的、美妙的和谐感,以及东方式的艺术表现元素,均在马蒂斯的笔下呈现得异常鲜明。

其次,对于传统的思考,野兽派画家们通过提炼和筛选前人的绘画符号,涤除那些繁缛的层次变化和细致工巧的表达语言,将物体的外形作为重要的形式诉求,不加限囿地借助色彩的冷暖对比,使作品充分显示空间深度,如德朗的《泰晤士河上的桥》(图13),弗拉芒克的《布日瓦勒的旅馆》(图14),马蒂斯的《阅读中的女孩》(图15),表现形式虽然完全悖于传统,但在空间建立上,又与传统的透视法极为吻合,制造这种空间的形式,确实达到了简洁明了的功效。不止于此,他们还利用时空转换的形式,来塑造空间的远近距离,这也是野兽派最显著的创造。我们在马蒂斯的作品里,时常可以看到这样的情况,如他的《红色的和谐》(图16)《舞蹈》《奢华》(图17)《花与〈舞蹈〉》(图18)等,各具不同的空间意象。《红色的和谐》是马蒂斯最具代表性的作品之一,画中的墙壁和桌面皆由橘红色构成,墙壁上挂了一幅绿色调的风景画,引领我们的视线转移至假象的室外,这种借助假象的外景来增添空间的艺术方法,新颖而独到。由于画面以红色为主调,马蒂斯便采用了一些水平线、垂直线以及蓝绿色相间的纹饰和人物的黑色服装,来抑制画面的激烈度,让红色与这些冷静的线条和黑、绿、蓝等色彩互为牵制,寻求相对的平衡和稳定。在《舞蹈》中,五个裸女围成一个椭圆形,把天空和地面分割成许多不规则的形状,有意思的是,马蒂斯还将构图溢出画幅,让视点扩散到画面的每个区域,造成强烈的视觉张力。在色彩布局上,马蒂斯也是十分地用心,和他的《音乐》一样,将极具冲突性的红、蓝、绿三色一并纳入到画面结构中,不仅使画面绚烂夺目,更重要的是呈现出一个动感十足的空间韵律。《奢华》一幅,画面左边构建一个站姿的女人体,而在右上角却放置一朵圆弧形的白云,云朵似乎向人缓缓飘移,充满了神秘感和流动性。色彩的运用上,云和三个裸女与天空的蔚蓝色、水面的石绿色、地面的朱红色形成一个互映的节奏,画家的主观意识在这里被发挥得淋漓尽致。《花与〈舞蹈〉》是典型的利用时空转换的形式创作的作品,马蒂斯将画室中的椅子、花瓶、花架与他的《舞蹈》作品置放在一个完整的空间内,《舞蹈》中的人与马蒂斯所要表现的即时空间融为一体,色彩与线条交互作用,构成简约且场面欢快,不难看出,马蒂斯借用色彩适切地表达这样的主题,显然是他有意识地引发一种涵义,即让“画中有画”的非现实时空,与欣赏者的视觉经验产生分裂,达到一个不同于传统画境的目的。从马蒂斯这些作品看,可以说,野兽派画家们系统的探索和对色彩的重新定义,在他们那个时代,无疑是对西方美学的全新诠释,他们改变了人们普遍的固有的审美经验。

野兽派的色彩革命,还有一个重要原因,那就是画家们无不看重情感的释放。他们大都借助明亮而强烈的纯粹颜色,融入自己的主观情绪,彻底地使用色彩来表达感情。马蒂斯作为这个画派的领袖,则表现得最为典型。我们从他1905年创作的《午睡》(图19)《朝向科利乌尔港的窗》(图20)中,即能看到他这种色彩表现的用意。《午睡》使用了大量的红色、绿色、黄色和紫色,马蒂斯为了表现这样的时间节点,将室内场景与户外景观融于同一色圈中,轻微旋转的笔触使墙壁和地面摇晃起来;巧妙的是,画家心目中的那片景色——中午的阳光通过阳台和窗户走进了房间,它像停留在阳台上年轻女孩身上一样,停留在室内床上的女子的睡梦中,室内的几把椅子也沐浴在这样的情景里。《朝向科利乌尔港的窗》更是一幅借助色彩表达自己情感的力作。窗景的主题一向是马蒂斯寻求的想象乐园的媒介,就像他解释这幅画的创作时所说:“如果我能在作品中描绘出观察到的风景、大海与室内景观,那么,窗外的景色与我的房间就融为一体了。”[15] 此画以强烈的色彩,对比出画面的明亮度,远景和窗户的色彩互为呼应,尤其是绿色和粉红色被作者安排得分外协调,笔触泼辣,毫无修饰,充分展现了马蒂斯自由不羁的性格和他追求色彩美的心境,这幅画也是马蒂斯结束写实主义灰暗色调、体现野兽派风格的标志性作品。

对于用色彩表达情感这一点,马蒂斯不仅在其绘画中体现得极为明确,还不时通过言论表白其思想。如1913年他在接受《纽约时报》记者采访时说道:“我考虑色彩的和谐,同时也考虑构图的和谐。对我来说,素描是一种能用线条表现自我的艺术。当一位美术家或一位学生极为小心认真地用素描画裸体时,结果产生的是一幅图,而不是情感。一位真正的美术家不能看不和谐的色彩。否则,它就是一种手段,或者是一个秘方。一位美术家应用他自然具有的和谐、或是观念、或是色彩来表现他的情感。他不应该复制墙壁或是桌上的物体的表面形状,而是首先表现某种色彩的景象,表现同其情感相适应的和谐。并且,最主要的是一个人一定要忠实于自我。”[16] 当时,马蒂斯是受美国“纽约军械库现代艺术展览会”之邀,携带作品赴纽约、芝加哥等地展出的参展画家,未料,却遭遇当地保守派的攻击,说他的作品“丑陋、粗俗和贫乏”,“以非人性的特点令我们反感”[17]。但随着媒体对他的采访和报道,人们似乎改变了先前的看法,说“他是一位反叛的隐士,一位红色的激进派,他的目标并不是要推翻种种夸示的豪华,而是要避开它们。他摒弃传统去寻求本质的东西”。“他像一个孩子在艺术的黎明时期所能画的那样去画画,只看到形与色中本质的东西。”[18] 的确,色彩本身不过是画家调色盘上的颜料而已,惟当这些颜色通过画家有序地组织和调配,并符合画家当下情感需要时,色彩才具有意义。所以,马蒂斯看得很清楚,“色彩所固有的特性,不是把世界作为一种物体的现象来表达,而是作为一个现实中惟一存在着的世界——画家脑海中的世界来表达。”[19] 仔细研读马蒂斯的作品可以发现,无论他是画风景、静物,抑或是人物及其他,从未缺少情感的表达。

野兽派画家们为达到色彩的纯粹性,体现其更高的审美价值,往往是将阴影部分与物体的受光面变成同样强烈的对比色。我们从马蒂斯以妻子为肖像模特创作的《戴帽子的女人》(图21)中,可以感受到马蒂斯对色彩的敏感度和想象力。模特的帽子如同花钵装满鲜花,而头发的一边敷红色,另一边则呈绿色,面部的色彩也是紫一道、绿一道、蓝一道,貌似中国京剧中的脸谱。马蒂斯在画这幅肖像时,可能基于他所见的情境,或许来自不同的光源,造成主光、反射光、环境色等诸多元素的对立;这种经验的判断,使马蒂斯具有了对各种颜色的选择的自信。有批评家这样分析,“假如我们以画家的用心和分析的眼睛去观察事物,而不是想当然地以为自己知道事物看起来是什么样子,我们就会在它们身上看到原本有可能被我们忽略的各种各样的色彩效果;我们也学会了不去质疑一幅画的细节的真实性,而应该看画作的整体,让笔触与笔触、色彩与色彩、人物与背景等各部分之间的相对比例等彼此间的相互关系,也就是所有元素的综合效果对我们产生影响。当初看似漫画的东西对马蒂斯却是获得生动性的一种手段,而如果说作品中有某种感情表白的话,那很有可能与画家对女人、色彩及装饰的热爱有关。”[20] 无独有偶,与马蒂斯这类肖像画对应的是德朗曾经为马蒂斯所画的一幅肖像。德朗在野兽主义时期,画了大量的风景作品,却极少以人物作为创作的素材,这幅《马蒂斯像》(图22)是其典型的野兽派风格的作品。在这幅画里,他采用极为概括的方形笔触和强烈的冷暖对比色,把马蒂斯抽着烟斗、专注地思考某一问题时的神情表现得淋漓尽致。值得一提的是,马蒂斯面部的受光部,主要以暖色呈现,穿插一些橘色和紫色,甚至在胡须的感光面更是大胆地摆出几块响亮的红色,而面部的暗部,则使用了纯粹的蓝绿色,头发和胡须同样以橄榄绿和墨绿来呈现,画面完全舍弃了自然主义的明暗法,以主观的意识来发挥作者狂热的创造欲。

三

以马蒂斯为代表的野兽派画家们,在20世纪初掀起的色彩革命,可以说是西方绘画结束写实主义并朝现代主义方向发展的最为明确的“宣言”。虽然西方传统绘画也十分重视色彩的作用,但它还是基于自然结构和物质表象,“只不过是素描的补充物”[21];而野兽派则借助浪漫主义、后印象派的色彩观,彻底推翻了它的从属性,他们从主观意志和情感需要出发,尽情地表达色彩,张扬色彩,让色彩真正地体现其无可替代的视觉地位,表达出艺术家的个性与情感。

不过,野兽派的存在,并非为史学界所共识。在对20世纪西方现代艺术发展与演变的争论中,曾有学者把野兽派看作是广义的表现主义[22] 运动的一部分;也有学者认为,野兽派不是一个艺术运动,充其量是马蒂斯等人艺术生涯中一个关注线的形式和色彩表现力的短暂的阶段罢了。从时间划分,野兽派的确只活跃于1905年至1908年期间。之后,除马蒂斯延续他的创作道路,其他成员遂分途而行,各自发展了:德朗回归到传统样式中去;弗拉芒克实验着塞尚的方式,带有些许表现主义和立体主义趣味;而布拉克则彻底走向了立体主义,与毕加索一起成为立体派的领袖。不过,他们在那个短暂的时间里,因声气相应,观点不悖,创造出一个与传统绘画截然不同的视觉世界,为现代艺术发展打开了一扇敞亮之门,铺就了一条平坦之路。在野兽派对色彩重新定义之后,接踵而来的艺术家们,沿着野兽主义色彩至上、情感至上的美学线路,不断开拓新的艺术领地,产生了许多重要的艺术流派和艺术家。令人感叹的是,一些野兽派成员在野兽主义时期,创造出许多经典之作,成为西方现代美术史中的光彩一页,而转向之后,则声名不彰了。

野兽主义运动虽已过去一个多世纪,但它所掀起的艺术思潮,所鼓吹的色彩的视觉意义,无疑使西方现代美术史变得丰富多彩起来;它的影响和作用,不仅为20世纪初及之后的所有的艺术运动开创了先例,画家们在形式构成、空间透视上的突破,借色彩表达情感的美学取向,尤令西方这一传统的架上艺术形式,焕发出殊异光彩。

(高飞/安徽师范大学美术学院教授,研究生导师;吴迪/硕士研究生)