协议管辖问题研究对《民事诉讼法》第34条和第127条第2款的解释

周 翠

通过2012年8月31日的法律修订,立法者不仅在《民事诉讼法》第34条拓展了管辖协议的适用案件类型和可选法院范围,而且还新增第127条第2款首次确立了拟制管辖协议制度。上述两法条不仅对内国民事争议,而且也对涉外民事诉讼适用。如此一来,如何理解与阐释法条文意以及统一此前不一的司法实践,就具有格外重要的意义。

一、 管辖协议的效力与性质

(一)管辖协议的效力

管辖协议制度源自罗马法(forum prorogatum)。一般而言,当事人通过管辖协议既可创设也可排除某法院的管辖权,前者称为“(积极的)合意管辖”(positive Prorogation),后者称为“排除管辖”(Derogation)。*Vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 27. Aufl., 2009, § 38 Rn. 2.合意管辖可与排除管辖结合使用,如果当事人在约定某法院管辖的同时还排除了所有其他法院对该纠纷的管辖,那么约定的法院就拥有排他性管辖权(ausschließliche Zuständigkeit);相反,如果当事人通过合意仅欲在法定管辖法院之外约定额外的备选管辖法院,这样的管辖协议通常被称为附加性合意、*参见(日)新堂幸司:《新民事诉讼法》,林剑锋译,法律出版社2008年版,页80。备选性(fakultativ)*Zöller/Vollkommer (Fn. 1), § 38 Rn. 2.合意或任意性(permissive)协议。*Marjorie A. Shields, “Permissive or Mandatory Nature of Forum Selection Clauses under State Law”, 32 A.L.R.6th, 419(2008).换言之,前一管辖协议发生排他效力,后一管辖协议发生备选效力。

我国的法律未对管辖协议的效力作出限定。从《民事诉讼法》第34条的文意出发,我国当事人显然不能仅排除某一法院的管辖权,而是应当订立积极的合意管辖,但这样的合意却可与排除管辖结合使用。而且,从当事人约定的法院地点也包括法定的管辖法院,例如被告住所地、合同履行地(《民事诉讼法》第23条),以及当事人应当选择法律列举的法院地中的一个地点(《民诉意见》第24条)等规定中可推知,立法者和最高人民法院甚至在一定程度上期待当事人订立“排他性的管辖协议”。在司法实践中,各地法院通常对内国和涉外管辖协议存在区别对待:针对内国管辖协议,尽管当事人在协议中未明确使用“排他、专属”乃至“应当”字样,某些法院仍然认定管辖协议发生排他效力。*例如在“北京京东世纪贸易有限公司诉王某某买卖合同纠纷案”一案中(如无特殊说明,本文所涉案例均来自北大法宝数据库),针对用户协议中的约定:“任何一方均可向本站所在地的人民法院提起诉讼”,一方当事人主张该条款为“应当条款”,而另一方主张其为“可以条款”。就此争点,法院并未予以正面回答,而是依据《合同法》第41条对管辖条款作不利于提供格式条款一方的解释,认定该管辖条款因违反《民诉意见》第24条确立的“明确唯一”标准而无效,(2008)海民初字第30043号。由此可见,如何判断管辖协议属于排他性或备选性协议以及如何理解第24条的“明确唯一”要求,均属亟待澄清的问题。相反,针对涉外管辖协议,法院往往通过对协议文本进行解释乃至参照《海牙选择法院协议公约(2005)》等来判断其属于排他性还是备选性管辖协议,例如苏州中院从如上视角出发认为保证书中约定的如下条款:“倘因本保证书或其债务涉讼时,应以台湾台北地方法院为第一审管辖法院”,属于有效的排他性管辖协议。*渣打银行有限公司苏州分行与佘春泰金融借款合同纠纷上诉案,(2010)苏商外终字第0052号。

为了避免对《民事诉讼法》第34条进行内外有别的解释以及统一司法实践,我国未来亟待在“排他性管辖协议”之认定方面作出澄清。在此问题上,各国存在不同的解决模式:日本通说认为,对法定管辖范围内的法院予以特定或排除的,就是专属性合意,而其他的合意是附加性合意。*(日)新堂幸司,见前注〔2〕,页80。德国联邦最高人民法院反对一概推定协议发生排他或非排他效力的观点,而是要求下级法院从协议内容出发并在可能情形下通过解释的途径借助具体案情和双方利益状况对当事人的意志予以探查。*BGH NJW 1972, 1671; MünchKomm/Patzina, ZPO, 4. Aufl., 2013, § 38 Rn. 42.而且,法院对管辖协议进行解释时也如同对诉讼行为进行解释一样,必须尽可能通过发问的途径探寻当事人的意志;一般说来,符合理智和公平理解的利益状况,即为当事人的真实意志。*BGH GRUR 09, 84; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 68. Aufl., 2010, § 38 Rn. 28, Grdz. § 128 Rn. 52.此外,法院在探查管辖协议是否属于排他性协议时,不仅应当考虑合同措词,还须考虑协议的意义和目的。*Saenger/Bendtsen, ZPO, 5. Aufl., 2013, § 38 Rn. 31.

与前述两国不同,美国总体上认为法院在民事案件中的事物管辖权属于公共事务,其不受私人协议的影响,故法院不会因当事人订立管辖协议获得或丧失管辖权,但至少在对人管辖权方面,美国允许当事人以明示或默示的方式对管辖加以约定。*20 Am. Jur. 2d Courts § 95.但是,判例在很长一段时间内以违反公共政策为由根本不承认管辖协议的排他效力,此情况直到在1972年的The Bremen v. Zapata Off-Store Co.*407 U.S. 1, 29 Sct 1907 (1972)。在该案中,美国与德国公司在商事合同中约定,任何纠纷都必须提交英国法院审判。一案中才有所转变。在该案中,联邦最高人民法院要求下级法院对合同中的管辖协议条款给予更多尊重。此后,联邦法院和州法院逐渐以“承认排他性管辖协议表面有效”为出发点,而且法院不认为排他性管辖协议废除了法院的管辖权,而是认为其允许法院在合理的情况下不行使管辖权;如果不会产生额外的费用,且证人在各法院都可以出庭、当事人不会丧失救济手段,以及管辖协议系自愿达成,那么被排除的法院就应承认管辖协议有效,从而不行使管辖权;但如果主张协议无效的一方当事人尽到证明责任证明执行管辖协议将会导致不当的困难或者协议系非自愿达成,法院就会拒绝执行排他性的管辖协议。*相关判例参见Francis M. Dougherty, “Validity of contractual provision limiting place or court in which action may be brought”, 31 A.L.R.4th, 404(2004).此外,美国法院认为,仅提及或列明某一法院,尚不足以构成排他性管辖协议,当事人还必须使用强制性表述来特定某审判地,或者使用其他足以表明当事人排他管辖意愿的表述:一般而言,如果使用了“专属”、“唯一”、“仅由”等术语,则是排他性管辖协议;未使用此类修饰词的,则被视为任意性管辖协议。*Caperton v. A.T. Massey Coal Co., Inc., 2007 WL 4150960 (W. Va. 2007); Patel v. Patel, 2007-Ohio-5963, 2007 WL 3293379 (Ohio Ct. App. 10th Dist. Franklin County 2007).存疑时,美国法院通常倾向于认定所谓的“应当具有管辖权”(shall have jurisdiction)条款不发生排他管辖的效力。*例如,在Boutari & Son, Wines & Spirits, S.A. v. Attiki Imps. & Distribs., Inc. (22 F.3d 51, 53 (2d Cir. 1994))一案中,当事人约定:“当事人双方就此发生的任何纠纷,均应提交希腊的法院,具体而言即Thessaloniki的法院”。虽然纽约联邦地区法院认可了该协议的排他效力,但第二巡回法院在上诉审中持相反意见,认为除非管辖协议中包含排他性表述,否则其不能被解释为具有排他效力。

我国未来在此问题上采何种模式,可由最高人民法院通过司法解释或判例的形式明示之。总体而言,德国的观点更具说服力,赋予法官对协议内容予以解释的权限,显得更为妥当。此外,我国未来有必要如同美国判例一样要求订立“排他性管辖协议”的当事人选择明确的措词,例如使用“排他或专属”字样,以避免混乱与矛盾。

(二)管辖协议的性质

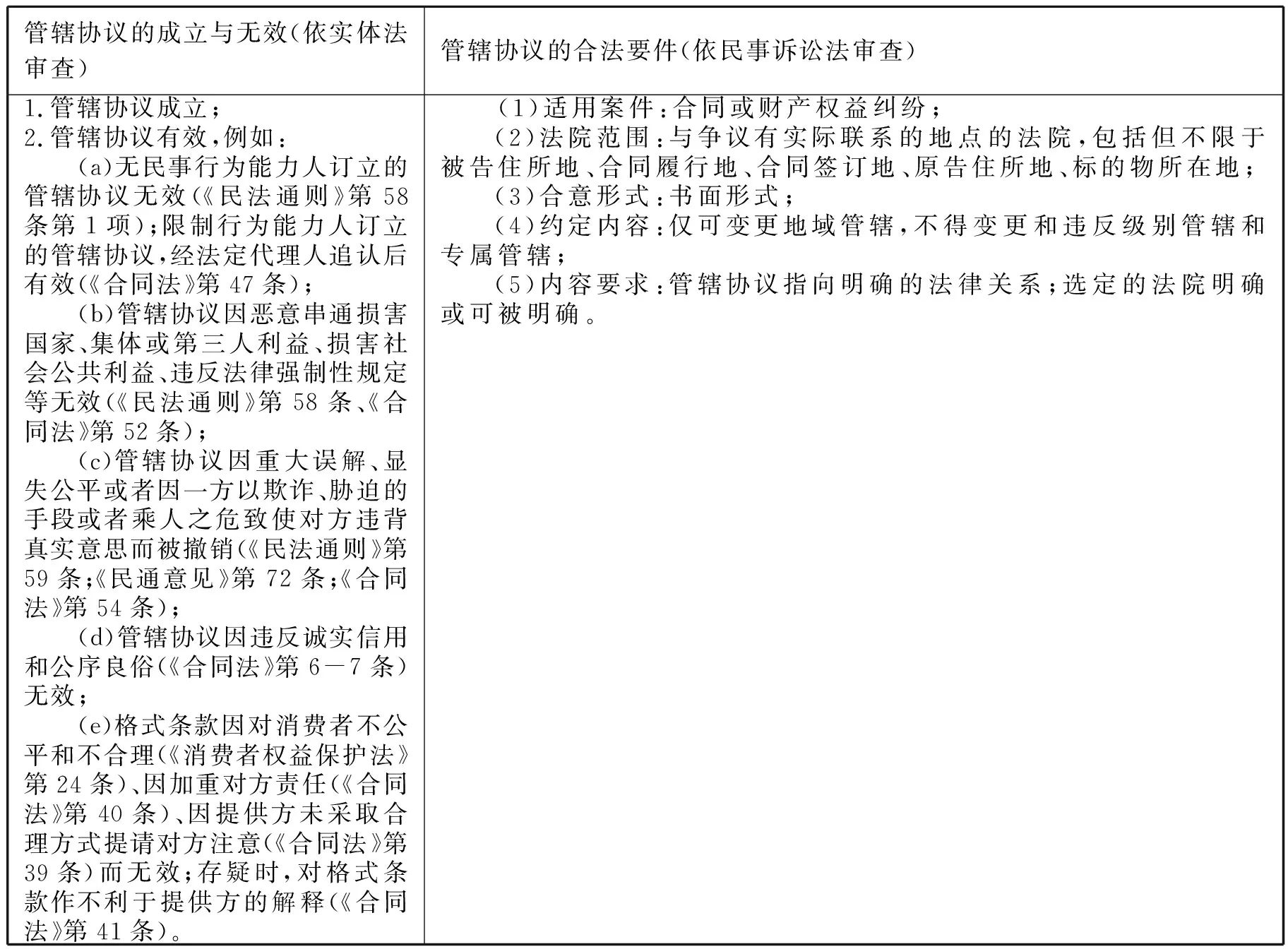

管辖协议并不发生实体法上的法律后果,因为它并不为当事人创设向特定法院起诉或不起诉的义务,而是仅发生诉讼法上的效力,也即导致法院有管辖权或无管辖权,故管辖协议是诉讼契约。*德国的主流观点,参见Stein/Jonas/Bork, ZPO, 22. Aufl., 2003, § 38 Rn. 47; Zöller/Vollkommer (Fn. 1), § 38 Rn. 4; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 17. Aufl., 2010, § 37 Rn. 3。少数意见认为,管辖协议是关于“诉讼法上之关系”的契约,其合法与效力,根据诉讼法判断,但协议之成立,依实体法判断,参见Musielak/Heinrich, ZPO, 10. Aufl., 2013 § 38 Rn. 3; Huber, Grundwissen - Zivilprozessrecht: Prorogation, JuS 2012, 974。此前,德国联邦最高人民法院区分诉前协议和诉中协议:当事人在诉讼系属之前达成的管辖协议,被视为关于诉讼法上之关系的民法合同;相反,在诉讼中达成的管辖协议则被视为诉讼合同,但对此也适用《民法典》中有关法律行为之成立、代理、可撤销以及自始无效的规定,参见BGH NJW 1972, 391; Saenger/Bendtsen (Fn. 10), § 38 Rn. 4。然而,即便管辖协议具有诉讼法上的性质,也并不阻碍法院依照实体法规范对管辖协议进行审查。*Stein/Jonas/Bork (Fn. 16), § 38 Rn. 48.鉴于《民事诉讼法》第34条及相关司法解释仅对“管辖协议的合法要件”有所规定,而并不包含协议的成立与无效等内容,故这方面的判断仍应依实体法律而定。就此而言,我国部分法院使用了“类推适用实体法”*见前注〔5〕;(2012)沪一中民一(民)终字第698号。的表述,但实际称之为“适用”更为妥当,因为“管辖协议是否成立与有效”归根结底属于合同问题,就此适用实体法律规范进行审查*美国法院亦持此观点,故有关合同无效或可撤销的实体法理由,同样对管辖协议适用,参见Holiday Inns Franchising, Inc. v. Branstad, 537 N.W.2d 724 (Iowa 1995).理所应当。这意味着,我国《民法通则》、《合同法》等实体法规范中关于合同成立、代理、可撤销以及无效等规定,均对管辖协议适用,例如合同一方当事人对合同未签字盖章的,合同中包含的管辖协议条款应当视为未订立;*(2011)浙绍辖终字第54号。限制行为能力人订立的管辖协议,经法定代理人追认后才有效(《合同法》第47条);管辖协议可能因恶意串通等原因自始无效(《合同法》第52条),也可能因重大误解、显失公平被撤销(《合同法》第54条)。此外,尤其以格式条款形式达成的管辖协议,可能会因违反实体法的规定而无效(详见下文)。

(三)管辖协议对权利承继人的效力

合法有效的管辖协议,应当对权利承继人发生效力,*德国的主流观点;就协议所涉法律关系而言,订立管辖协议的当事人的权利承继人受有效管辖协议的拘束,若不然即会违背权利承继的本意,当事人就可通过让与实体权利的途径毁弃有效的管辖协议,参见Stein/Jonas/Bork (Fn. 16), § 38 Rn. 14。最高人民法院在司法解释和判例中均持此意见。*参见最高人民法院《关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定》(法释 [2001] 12号)第3条第2款:原债权银行与债务人有协议管辖约定的,如不违反法律规定,该约定继续有效。在“昊华化工与中企国际借款合同纠纷案”中,最高人民法院也确认:本案所涉各原始借款合同和最高额保证合同均约定,如发生纠纷由工行宜阳县支行所在地法院通过诉讼方式解决,故而此约定也对新的债权人继续有效,(2006)民二终字第186号。此外,也参见华东铝加工厂与中国信达合同纠纷案,(2007)民二终字第177号。属于权利承继人的例如有继承人、受让人、破产管理人等。*德国的主流观点,参见Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann (Fn. 9), § 38 Rn. 6; Zöller/Vollkommer (Fn. 1), § 38 Rn. 10。然而,独立的辅助责任人例如保证人,并不受主合同中的管辖协议的拘束,原因在于保证人并非主债务人的权利承继人。*Stein/Jonas/Bork (Fn. 16), § 38 Rn. 50.换言之,管辖协议仅应对必要的共同诉讼人发生效力,而债权人针对主债务人和保证人提起的共同诉讼并不属于必要共同诉讼,*连带责任并不构成必要共同诉讼,Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann (Fn. 9), § 38 Rn. 6, § 62 Rn. 9。故主合同中的管辖协议也不应对保证人发生效力。在这一问题上,最高人民法院的《担保法解释》第129条第2款*第129条第2款内容为:“主合同和担保合同选择管辖的法院不一致的,应当根据主合同确定案件管辖”。和部分法院所持见解有待商榷,例如苏州中院和江苏高院认为,担保合同中“台北地方法院排他性专属管辖”的约定也对主合同适用,故人民法院对主合同纠纷不享有管辖权。*见前注〔6〕。事实上,保证合同中约定的管辖协议,不应对主债务人发生效力;相反,主合同中约定的管辖协议,也不应针对保证人发生作用。

二、 管辖协议的合法要件

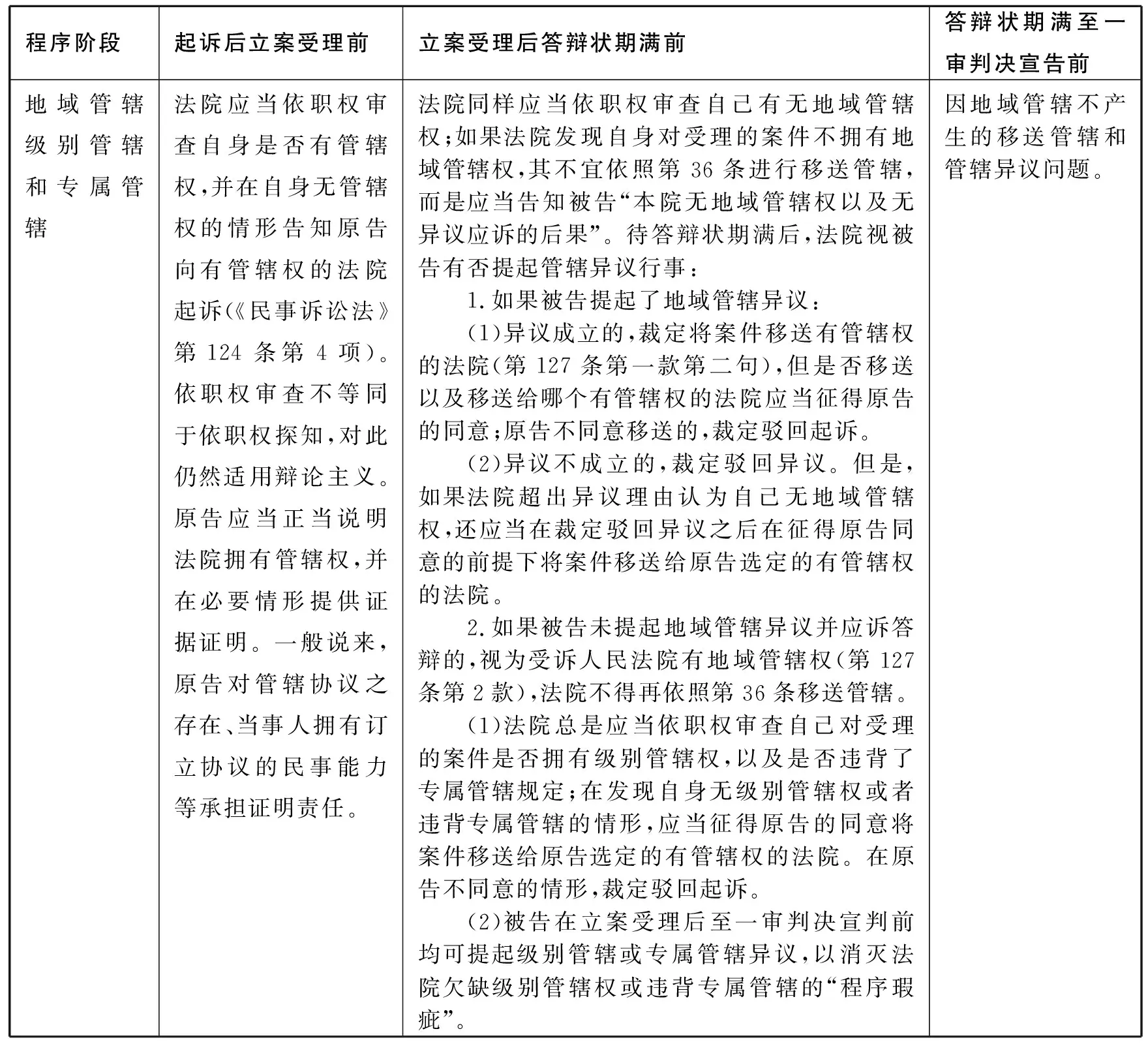

本院有管辖权,是法院作出实体判决的前提要件之一。故,法院总是应当依职权对自身有无管辖权作出审查。我国法院不仅在立案受理阶段应当对管辖权问题进行审查(《民事诉讼法》第124条第4项),而且在受理后也应当依职权审查管辖问题,并在可能情况下移送管辖(《民事诉讼法》第36条)。不过,依职权审查不等同于依职权探知,对此仍然适用辩论主义,也即原告通常应当正当说明法院拥有管辖权,*Stein/Jonas/Bork (Fn. 16), § 1 Rn. 17.并在法院指出管辖事项存在疑虑时提供证据予以证明。一般而言,原告应当对管辖协议之存在、当事人拥有订立协议的民事能力等承担证明责任。*MünchKomm/Patzina (Fn. 8), § 38 Rn. 46.即便在被告缺席的情形,原告也应提供证据证明法院有管辖权,因为缺席判决同样是实体判决,其亦应当满足实体判决要件。*对此,《德国民事诉讼法典》第335条第1款第1项规定:“如果出席的当事人未能对法院依职权审查的事项提供必要证明,法院应依照文书状况驳回要求发布缺席判决或发布某一裁判的申请”。我国虽无这样的规定,但这一点也应当对我国的缺席判决适用。如果法院应当对管辖协议予以审查,其不仅应当依照实体法律规范对“管辖协议的成立与有效”进行审查,而且还应当依照《民事诉讼法》第34条及相关司法解释对“管辖协议是否满足合法要件”进行审查。概而言之,民诉规范确立的“管辖协议的合法要件”包括如下内容:1)适用案件类型:合同或者其他财产权益纠纷;2)法院范围:与争议有实际联系的地点的法院,包括但不限于被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地;3)合意形式:书面形式;4)约定内容:仅可变更地域管辖,不得变更和违反级别管辖和专属管辖;5)内容要求:明确。

表1 法院对管辖协议的审查

(一)适用案件类型

法定的管辖规则并不是单纯的秩序规范,而是建立在对相关利益、诉讼标的及诉讼价值作出评判基础之上的具备正义内容的规则。*BGH NJW 1983, 1322;Stein/Jonas/Bork(Fn. 16), § 38 Rn. 3.因此,各国立法者在多大程度上容许当事人通过私人自治的方式变更法定的管辖规则,取决于各自的价值衡量与政策目标。为了保护消费者或者欠缺交易经验的当事人,各国一般对管辖协议的适用范围均有所限制。相较之下,我国立法者在此方面未作太多限定。依照《民事诉讼法》第34条,合同或财产权益纠纷的当事人可以约定管辖协议。就此而言,当事人可以约定的不仅仅是一审诉讼程序的法院管辖权,而且也应当可以约定证据保全(第81条)、保全和先予执行程序(第100条以下)的管辖权。*即便针对诉前保全,合意法院也可被视为《民事诉讼法》第101条中“对案件有管辖权的人民法院”。从比较法经验看,德国当事人也可对假扣押与假处分程序订立管辖合意,参见Saenger/Bendtsen (Fn. 10), § 38 Rn. 4。此外,如何理解第34条所称的“合同纠纷”以及“财产权益纠纷”,存在探讨必要。

1.合同纠纷与消费者保护

从法条措词看,我国的管辖协议对所有的合同纠纷均适用,这无疑也包括劳动合同*我国亦有法院认为劳动争议不适用于管辖协议,例如江苏宏安集团有限公司瓦庄煤矿与陈磊劳动合同纠纷上诉案,(2011)徐民终字第1585号,《人民司法·案例》2013年第12期。和消费者参与订立的合同。尤其在消费者保护方面,我国与美国的判例思想更相近,而与大陆法系国家近几十年来以保护消费者为目标不断改革协议管辖制度的发展方向相异:一般而言,美国法官应当审查管辖协议是否“根本公平”或“合理”,例如因欺诈、胁迫、诓骗或者利用优势谈判地位而达成的管辖协议被法院视为无效等。*Vorpeil, Zwei Fälle der Nichtanerkennung internationaler Gerichtsstandsvereinbarungen in den USA, IPRax 1995, 405.但是,法官的审查相当宽松,例如在Carnival Cruise Lines, Inc.v Shute(1991)一案中,针对航运公司在船票上写明的“所在地迈阿密/佛罗里达州作为排他性管辖法院”的条款,尽管上诉法院以“当事人未曾就管辖条款进行协商”为主要理由认定管辖条款无效,但联邦最高人民法院持相反意见,认为船票是典型的日常格式条款,不能期望乘客就此进行协商,而且这一因素在本案中不具决定意义,买便宜票的消费者原本就应预见到这样的管辖条款。*Carnival Cruise Lines, Inc. v. Shute, 499 U.S. 585, 111 S. Ct. 1522, 113 L. Ed. 2d 622 (1991). 就此案件也参见Schack,“Einführung in das US-amerikanische Zivilprozessrecht”,Rn.,79(2011);王吉文:“论弱者保护原则对涉外协议管辖的效力问题”,《甘肃政法学院学报》2012年第2期;王吉文:“涉外协议管辖中的弱者保护问题”,《法学评论》2012年第3期。

与前述思想不同,日本、我国台湾地区虽然强调:只要针对一定法律关系而生的诉讼且不违反专属管辖,当事人均可书面合意第一审管辖法院,但在一般交易条款方面却设定了保护消费者的特殊规定。*参见《日本民事诉讼法》第25条、第27条;台湾地区民事诉讼法第24条、第26条、第28条第2款。就此问题亦参见王福华、张磊:“格式合同协议管辖条款之效力”,《烟台大学学报(哲学社会科学版)》2008年第2期。同样,为了保护消费者的利益、减轻某些地区司法结构的负担以及均衡分配案件,法国立法者也一改过去随意承认地域管辖协议的观点,而在《新民事诉讼法典(NCPC)》第48条排除了消费者参与管辖协议的可能性,也即法国要求管辖协议的双方当事人均为商人,而且提供格式条款的一方当事人应当以足够明确的方式提醒对方注意该管辖条款。*参见(法)洛伊克·卡迪耶:《法国民事司法法》(原书第三版),杨艺宁译,中国政法大学出版社2010年版,页245。

德国亦存在类似的发展历程。1974年以前,广泛的“管辖合意自由”在实践中引发严重的弊端:日常交易中,商人频繁在一般交易条款中使用管辖条款或者法定的管辖格式合同,从而缔结了大量对商家有利而对消费者不利的管辖协议,致使在约定的管辖法院约半数以上的案件以缺席判决的形式终结,而其中很大一部分案件根据经验判断可能与实际权利状况不符,故德国立法者通过1974年3月31日的《审判籍附律》以重建法定管辖秩序为目的取消了合意管辖的自由。*关于历史发展参见Zöller/Vollkommer (Fn. 1), Vor § 38 Rn. 4。如今,在德国的内国法律交往中,*在涉外法律交往方面,德国未对管辖协议的人群范围作出限制:只要合同当事人中有一方在德国无普通审判籍,就可约定管辖协议,参见《德国民事诉讼法典》第38条第2款。只有商人、*这里的商人不仅包括《德国商法典》上从事商业的自然人,也包括商事公司,例如无限公司、两合公司、股份公司、有限责任公司等等,《德国商法典》第1条、第6条,参见Stein/Jonas/Bork (Fn. 16), § 38 Rn. 10。公法人和公法上的特别财团之间可得以书面或默示形式约定管辖协议。立法者之所以选定这一人群范围,盖因他们具备充分的商业头脑和经验,能够正确理解管辖协议的意义,并有能力在可能情况下拒绝约定这样的条款,而且这些人即便在遥远的法院地也有能力适当进行诉讼。*《德国民事诉讼法典》第38条第一款,Stein/Jonas/Bork (Fn. 16), § 38 Rn. 10。自此之后,最初的“管辖协议自由原则”就被“禁止管辖协议原则”所取代。*BGH NJW 1983, 162;Saenger/Bendtsen(Fn. 10), § 38 Rn. 4.而且,为了避免当事人通过约定合同履行地来规避该原则,德国还排除了非商人之间通过约定合同履行地从而创设管辖权的可能(《德国民事诉讼法典》第29条第2款)。*Musielak/Heinrich (Fn. 16), § 38 Rn. 1。《德国民事诉讼法典》第29条区分了法定履行地和约定履行地。第一款强调,合同纠纷由履行地法院管辖;第2款则对“约定履行地创设管辖”进行了限制:“仅当合同当事人为商人、公法人或公法上的特别财团时,关于履行地的约定才创设了管辖权”,参见Zöller/Vollkommer (Fn. 1), § 29 Rn. 1。不过,德国在管辖协议方面的保护人群主要指向消费者,而不包括雇员。为了管辖集中的目的,也即由一个法院集中处理因同一合同引发的所有争议,法律明确允许劳资双方在集体合同或个别劳动合同中约定由某一劳动法院实施管辖权。*《德国劳动法院法(ArbGG)》第48条第2款、第46条,参见Musielak/Heinrich (Fn. 16), § 38 Rn. 4。相较之下,保护范围更广的是2005年6月30日通过的《海牙选择法院协议公约》,其中第2条规定,排他性管辖协议不对消费者订立的合同和雇佣合同适用。

与以上欧陆国家或国际公约的发展方向不同,我国《民事诉讼法》的立法者在管辖协议的人群范围方面未特别强调消费者或雇员保护。不过,在司法实践中,各地法院通常通过对格式条款进行严格审查的途径为消费者提供较强的保护。一般而言,我国法院主要从如下三方面对消费者参与订立的格式条款进行审查:(1)格式条款提供人是否履行了说明义务(《合同法》第39条第一款);(2)格式条款是否包含对消费者不公平和不合理的内容(《消费者权益保护法》第24条、《合同法》第40条后半句);(3)存疑时,对格式条款作不利于提供方的解释(《合同法》第41条)。例如,驻马店中院认为,保险人违反法定说明义务未向投保人说明格式条款内容的,保险合同中关于协议管辖的约定不被视为双方当事人协商一致的结果。*徐辉与泰康人寿保险有限公司驻马店中心支公司案,(2009)驻立一民终字第9号,本案来自万律数据库。在“北京京东世纪贸易有限公司诉王某某买卖合同纠纷案”中,北京海淀区法院认为,本案中的协议管辖条款以细小字体夹杂在繁琐资讯中,属于未采取合理方式提请对方注意;而且,迫使消费者到网站所在地应诉或起诉的条款,对消费者而言不公平、不合理,为消费者增加了大量额外的、相比购物价格明显不合理的差旅费用和时间耗费,故协议管辖条款对于消费者而言显失公平而无效。*见前注〔5〕,就此亦参见李浩:“民事诉讼管辖制度的新发展——对管辖修订的评析与研究”,《法学家》2012年第4期。在“某用户诉走秀网购物合同纠纷案”中,上海一中院也持类似意见:网站不仅没有以合理方式提请用户注意“用户协议”中的协议管辖条款,而且“有关争议应提交走秀网所在地有管辖权的人民法院管辖”的约定也属于对消费者不公平、不合理的条款,严重不合理地加重了消费者的诉讼负担,故该管辖条款无效。*(2012)沪一中民一(民)终字第698号。

我国法院以保护消费者为目的对格式管辖条款作出的上述严格审查,未来应当受到支持。这也与各国保护消费者的判例实践保持一致,例如德国法院在对一般交易条款进行审查时就格外注意审查:交易条款使用人的对方当事人是否被违反诚实信用地遭受到不恰当的不利,假如条款非以交易语言之一写就,即属此种情形。*Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann (Fn. 9), § 38 Rn. 10.目前而言,我国法院尤其在审查外国银行、保险公司与我国消费者订立的格式管辖条款时对消费者的保护尚不足够(详见下文),未来有必要在此方面施加格外的注意。而且,鉴于电子商务不断发展和消费社会逐渐形成的背景,我国未来是否在管辖协议方面制定普遍的消费者保护规范,一如德国或法国,颇值得思考。管辖协议作为法定管辖、法官法定、法安定之例外,原本就应局限在特定的范围内,这也服务于司法有效运转、各地法院任务均衡分配等目的。*就此亦参见李浩,见前注〔46〕。

在法律对管辖协议的适用人群范围作出限定之前的现阶段,我国法院不仅应当针对消费者参与订立的管辖格式条款,而且还应对非以格式条款形式订立的管辖协议进行严格的内容审查。在此方面,我国法院例如尤其可以借助“显失公平”的标准判断管辖协议条款是否因撤销而无效。未来我国甚至也可在参酌我国台湾地区的立法例*台湾地区民事诉讼法第28条第2款的内容为:“二十四条之合意管辖,如当事人之一造为法人或商人,依其预定用于同类契约之条款而成立,按其情形显失公平者,他造于为本案之言词辩论前,得声请移送于其管辖法院。但两造均为法人或商人者,不在此限”。亦参见邵明:“我国涉外民事诉讼程序之完善”,《中国人民大学学报》2012年第4期。的基础上在《民事诉讼法》中直接规定:“显失公平的管辖协议无效”。此外,在理智第三人看来完全不可能约定的管辖协议条款,法院也应认定其无效。在德国,如果管辖协议存在权利滥用或者违俗,这样的管辖合意也无效;如果迫使经济弱势一方到对其不方便且昂贵的法院前进行诉讼以加重该当事人的诉讼负担,这也可能被视为违俗,所缔结的管辖协议无效。*Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann (Fn. 9), § 40 Rn. 7.参酌这一思想,我国法院同样可以借助《合同法》第6条(诚实信用)和第7条(公序良俗)尤其对非格式条款形式的管辖协议进行内容审查,以对欠缺交易经验的人群提供较强的保护。

2.财产权益纠纷的范围

我国的管辖协议最初被确立在1982年的《民事诉讼法(试行)》第192条第2款中,其仅对“外国企业、组织之间的经济、贸易、运输和海事中发生的纠纷”适用。1991年《民事诉讼法》的立法者通过第244条的规定将涉外管辖协议的适用范围拓展至“合同或涉外财产权益纠纷”,同时还在第24条为内国民事诉讼首次引入协议管辖制度,其仅对合同纠纷适用。通过2012年的修订,第34条统一了内国和涉外民事诉讼的管辖协议规定,并将管辖协议的适用案件类型确定为“合同或者其他财产权益纠纷”,这显然移自此前有关涉外管辖协议的规定。如何理解法条所称的“财产权益纠纷”的概念,迄今并不存在一致的意见。学者一般认为,“财产权益纠纷”指除身份关系诉讼之外的一切诉讼,*江伟:《中华人民共和国民事诉讼法释义·新旧法条对比·适用》,华夏出版社1991年版,页4。但另外的教科书认为,该概念指“财产权的请求”。*参见柴发邦主编:《民事诉讼法学新编》,法律出版社1992年版,页540。针对1995年《仲裁法》第2条中的“财产权益纠纷”概念,有学者从扩大仲裁适用范围的视角将其解释为“非涉及人身权益的争议”。*参见王利明:“海峡两岸仲裁立法的比较研究”,《法学评论》2004年第1期。2012年的《民事诉讼法》立法者也并未对“财产权益纠纷”作出界定,而仅在立法理由中表示:这些纠纷包括因物权、知识产权中的财产权而产生的民事纠纷。*全国人大常委会法制工作委员会民法室编:《〈中华人民共和国民事诉讼法〉条文说明、立法理由及相关规定》(2012修订版),北京大学出版社2012年版,页46;王胜明主编:《中华人民共和国民事诉讼法释义》(最新修正版),法律出版社2012年版,页55。显然,这一解释仅是列举式解释,而非封闭性解释。不仅学界观点不一,司法实践中也存在不同的意见。在法律于2012年修订之前,有些法院甚至不囿于“内国管辖协议仅适用于合同纠纷”这一法定要求,而是也允许当事人就人身损害赔偿案件约定管辖条款。*(2011)衡中法立管终字第53号。该案涉及铁路运输事故引发的人身损害赔偿;事故发生后当事人双方达成协议约定,受诉法院的选择由原告(受害人)自行决定,这一管辖协议被衡阳中院视为有效。从统一适用法律这一视角看,界定“财产权益纠纷”的内涵无疑就显得相当必要。

从法律沿革上看,“财产权益纠纷”应当是译自德语“vermögensrechtliche Streitigkeiten”,其最初又被译为“财产权上之诉讼”,并与“财产权上之请求权”(vermögensrechtlicher Anspruch)通用,例如《大清民事诉讼律草案(1911)》第41条规定:“诉讼物不属于财产权上之请求者,不适用于合意管辖”。无论是法条措词还是立法技术,该规定均与《德国民事诉讼法典》第40条第2款第1项*2002年1月1日法律改革之前,《德国民事诉讼法典》第40条第2款第1句的内容为:“如果争议涉及非财产权上的请求权或者存在专属管辖,管辖协议不合法”。经由2002年的法律改革,第40条第2款第1项被修订为:“如果争议涉及不论争讼标的额均划归初级法院管辖的非财产权上的请求权,管辖合意不合法”。极为接近。依照当时的“理由谨按”,不属于财产权上请求之诉讼者,例如因确认亲子关系而起诉是也。*参见《大清民事诉讼律草案》第41条“理由谨按”,载陈刚主编:《中国民事诉讼法制百年进程:清末时期》(第一卷),中国法制出版社2004版,页29。延续诉讼律草案的内容,1921年的《民事诉讼条例》第41条强调:“非财产权上之诉讼,不适用于合意管辖”。依照当时的法律释义,财产权与亲属关系及身份权利相对,凡以财产法上之请求权或其法律关系为诉讼标的者,皆属财产权之诉讼;非财产权上之诉讼,指非以财产法上之法律关系为标的之诉讼而言,如人事诉讼。*参见石志泉:《民事诉讼条例释义》,中国方正出版社2006年版,页9、35:“财产权上之请求”与“财产权上之诉讼”在我国语境下的如上通用,与德语对应概念的使用状况相类似。在德国,“财产权上之诉讼”同样与“财产权上之请求权”通用,而且“财产权上之请求权”的范围广于“财产请求权”(Vermögensanspruch),前者不仅涵盖因财产法律关系而产生的请求权,而且也包括因非财产法律关系产生的指向金钱或金钱价值或者服务于保障经济利益的请求权。*是否指向人身或财产,以及是否应当通过债务人的行为或者从其财产中履行,对于“财产权上之请求权”而言均无关宏旨,参见Stein/Jonas/Roth (Fn. 16), § 1 Rn. 49。这意味着,不正当竞争法领域内的不作为请求权、要求停止妨碍营业或者经营活动的请求权、抚养费请求权、废止夫妻共同财产制等请求权均属财产权上的请求权。*Stein/Jonas/Roth (Fn. 16), § 1 Rn. 50 f..相反,婚姻、亲子、家事案件以及非讼领域内的禁治产案件,则涉及非财产权上的请求权。*MünchKomm/Patzina (Fn. 8), § 40 Rn. 6.一般而言,围绕着姓名使用权、荣誉、一般人格权、荣誉权、著作人格权部分而产生的争议,也被认为是非财产权上的请求权,但因侵犯姓名权、一般人格权提起的金钱损害赔偿或者慰抚金的诉讼却属于财产权纠纷。*Stein/Jonas/Roth (Fn. 16), § 1 Rn. 52 ff..

鉴于上述,即便我国对“财产权益纠纷”的概念理解可追溯至德国,但德国从请求权的视角对财产权纠纷进行的界定,也仅对我国现有的法律状况具有参照意义。由于我国并未如同德国一样限定管辖协议的适用人群,因此若我国也从请求权的角度界定“财产权益纠纷”,就可能在大范围内例如在因人身权益产生的纠纷中产生管辖割裂的局面——当事人因人身权益侵权主张非金钱损害赔偿请求权的,不得订立管辖协议,但若主张金钱损害赔偿请求,却可得订立管辖协议。为了避免这样的管辖割裂,我国可考虑对“财产权益纠纷”的概念进行扩张或限缩解释。

如果考虑到管辖规范并非是单纯的秩序规范,而是也包含着价值衡量和正义内容在内,并且为了保证各地法院的任务均衡分配和确保司法有效运转,我国未来当然可以对管辖协议的范围予以限缩。为此,可将“财产权益纠纷”限缩解释为“因财产关系或财产权而生的争议”,从而排除因人格权益和身份关系引发的纠纷之适用。这样的人格权益应当也包括知识产权领域内的人格利益,例如著作人格权部分,诸如发表权、署名权、修改权、保护作品完整权(《著作权法》第10条第1至第4项)。不过,这样的狭义“财产权益纠纷”的概念,同样可能因知识产权中存在人格利益和财产利益之区分而形成管辖分裂的局面。此外,如果我国考虑到未来加入《海牙选择法院协议公约(2005)》的前景,未来甚至也可以采纳公约第2条第2款*《海牙选择法院协议公约》第2条第2款规定:公约不适用于例如扶养、家事、遗嘱和继承、破产、和解、海事污染、反垄断(竞争)、核能损害责任、人身损害赔偿、法人的有效、无效或解散、版权和邻接权之外的知识产权的有效性、侵犯版权和邻接权之外的知识产权等案件。确立的更为狭窄的管辖协议的适用范围,但应当由立法者或最高人民法院发表明确意见。

相较而言,对“财产权益纠纷”概念作扩张解释,一如我国目前的通说,则更为妥当,其可以较好地避免管辖割裂,从而实现法律适用之统一。依此,未来可将第34条的“财产权益纠纷”广义解释为:身份关系纠纷之外的一切纠纷。身份关系纠纷应当主要指婚姻、亲子、收养等与身份相关的案件,诸如离婚、解除收养关系、确认血缘关系等案件。至于是否容许当事人就配偶间的抚养、夫妻共同财产等纠纷订立管辖协议,则可适当放宽。最近几年,欧盟法律在此领域的新发展,为我国未来的法律发展提供了参照。与德国严禁当事人在家事和非讼领域内订立管辖协议相比,*德国管辖协议的适用案件类型要窄于仲裁协议,后者也对配偶间的抚养案件、夫妻共同财产权等案件适用,参见Rauscher, Gerichtsstandsvereinbarungen in Unterhaltssachen mit Auslandsberührung, FamFR 2013, 25.1968年制定的《欧洲管辖与执行协定(EuGVÜ)》第1条第2款就已许可当事人在抚养和反暴力案件中订立管辖协议;2011年6月18日生效的《欧盟抚养法令(EG-UntVO)》还许可当事人就非涉未成年人的抚养案件约定管辖协议;在《欧盟继承法令》预计于2015年生效后,以及在《欧盟有关夫妻财产制的法令(建议稿)》和《有关婚姻和父母责任的布鲁塞尔法令(修订稿)》未来通过之后,欧盟将会在婚姻案件以及有关夫妻共同财产的案件中允许当事人订立管辖协议。*Vgl. Rauscher (Fn. 65), FamFR 2013, 25.

鉴于上述,广义的“财产权益纠纷”的范围应当非常宽泛,*之所以采纳广义的概念,也因为财产权益纠纷与非财产权益纠纷等争议类型的划分在管辖问题上不再具有举足轻重的意义。在此问题上,亦可参酌德国立法者的思想:2002年法律修订之前,德国立法者认为,非财产权争议在诉讼上需要更高的正确性保障,但此观点在2002年法律改革之后不再被立法者持有,参见Stein/Jonas/Roth (Fn. 16), § 1 Rn. 48。其不仅应当包含夫妻扶养争议、夫妻共同财产诉讼,而且也包括因侵犯所有权、用益物权、担保物权、著作权(包括人格权和财产权部分)、专利权、商标专用权、发现权、股权等财产权益而引发的争议,以及因生命健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权等人格权益而引发的侵权纠纷(《侵权责任法》第2条第2款)。而且,当事人是主张停止侵害、排除妨碍、消除危险、消除影响、恢复名誉,抑或主张损害赔偿、精神损害赔偿(《侵权责任法》第15条第6项、第22条),在所不问。也即,“财产权益纠纷”不局限于金钱或具有金钱价值的请求权上,而是也包含作为和不作为请求权在内,例如反不正当竞争或商标侵权领域的停止侵害请求权(《反不正当竞争法》第5条、《商标法》第53条)等等。此外,财产权益纠纷也包括确认之诉在内,例如确认股东资格案件。*关于德国的类似观点,参见Stein/Jonas/Roth (Fn. 16), § 1 Rn. 50。换言之,除特定的身份纠纷(例如婚姻、亲子、家事案件)外,我国的管辖协议将广泛适用于所有因财产法律关系、财产权益或人格权益引发的争议上。

3.违约与侵权责任之竞合

我国并不存在类似于《德国法院组织法》第17条第2款的集中管辖规定,*不过,由于我国侵权纠纷的管辖法院也包括被告住所地(第28条),故该条与第21条第3款相结合,在实践中尤其是在知识产权诉讼中引发了管辖滥用的现象,从而造成了实际上不合理的牵连管辖。未来至少对侵权纠纷的地域管辖规则予以重新规制,颇值得探讨。另外,值得强调的是,《经济审判工作规定》第2条并不是管辖集中的规定,而仅是建立在我国诉讼标的学说基础之上的关于合并审理的规定。最高人民法院依此规定就“确认不侵犯专利权诉讼”和“专利侵权诉讼”作出的指定管辖处理,是否妥当,有待商榷。由此引发的问题亦参见本田株式会社与双环公司侵犯外观设计专利权纠纷管辖异议案,(2012)民三终字第1号。再加之,我国在诉讼标的上持“实体法律关系”学说,故各地法院对契约责任与侵权责任竞合的情形一般持分立管辖的观点,例如长沙中院认为,双方在合同纠纷中约定的管辖协议不对主张产品质量损害赔偿的侵权之诉适用。*(2011)长中立民终字第1547号。同样,甘肃天水中院也认为,合同中的协议管辖条款不对双方因侵权行为引起的财产损害赔偿纠纷适用。*(2012)天民一终字83号。在此方面,德国的做法与我国不同。一般而言,只要侵权请求权与合同关系存在牵连关系,德国法院就认为管辖合意也涵盖当事人双方因侵权行为而产生的请求权;在具体案件中,合同中约定的管辖条款是否包含“与合同请求权处于竞合地位”的侵权请求权,取决于当事人的意愿,*BGH NJW 1965, 300; OLG Stuttgart, IPrax 1992, 86.法院通常通过对合意管辖进行解释的途径探寻当事人的意愿;如果双方约定的管辖协议对“因合同产生的一切争议”适用,这样的条款通常被解释为:除对合同请求权适用之外,也适用于包含在诉讼标的范围内的、与合同请求权处于竞合地位的侵权请求权。*Stein/Jonas/Bork (Fn. 16), § 40 Rn. 1; Zöller/Vollkommer (Fn. 1), § 40 Rn. 4.德国判例采这样的观点,当然也与其对诉讼请求的理解和其采纳的诉讼标的理论有关。我国未来若为了诉讼经济和避免矛盾判决之考量也拟采纳前述思想,就同时还须对诉讼标的理论予以重构。

(二)实际联系地法院

《民事诉讼法》第34条拓展了当事人约定的法院范围,除列举的五个法院地之外,新法条借鉴旧第242条的规定,允许当事人约定所有“与争议有实际联系的地点的法院”。针对原第242条“可以用书面协议选择与争议有实际联系的地点的法院管辖”的规定,最高人民法院曾在“聚丰诉韩国MGAME公司”一案中强调,这样的规范是“授权性规范,而非指示性规范……当事人协议选择管辖法院应坚持书面形式和实际联系原则。*山东聚丰网络有限公司与韩国MGAME公司、天津风云网络技术有限公司网络游戏代理及许可合同纠纷管辖权异议案,(2009)民三终字第4号,《最高人民法院公报》2010年第3期。在第34条整合了内国与涉外管辖协议的规定之后,最高人民法院的上述判例意见无疑也对第34条适用。也即无论针对涉外还是内国争议,当事人未来在约定管辖法院时均应当(而非“可以”)选择与争议有实际联系的地点,但不必限于法条列举的五个地点。

(三)书面形式

法律对协议的形式设定要求,一般服务于警示和防止仓促行事的意旨,并也服务于证明目的。*Zöller/Vollkommer (Fn. 1), § 38 Rn. 34.在此方面,我国《民事诉讼法》第34条明确要求以书面形式缔结管辖协议。这意味着,口头约定的管辖协议无效。至于书面协议的形式,*建议对书面形式作出详细规定的观点参见廖中洪:“协议管辖:问题、原因及其改革设想”,《西南政法大学学报》2008年第1期;廖永安:“我国民事诉讼地域管辖制度之反思”,《法商研究》2006年第2期。应当适用《合同法》第11条。依此,书面形式包括以合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等形式达成的协议。在此前的判例中,各地法院已认定以传真、*杭州萧山区法院,(2012)杭萧商初字第2983-2号。欠条*莆田市康华饲料有限公司诉郑龙福买卖合同纠纷案,莆田市城厢区法院,(2012)城民初字第180号;温州市瓯海区法院,(2012)温瓯商初字第591号。等形式订立的管辖协议有效。此外,公司章程、协会章程、基金会章程、悬赏广告中的管辖条款,也应当视为满足了书面形式的要求。*德国的主流观点,参见Rosenberg/Schwab/Gottwald (Fn. 16), § 37 Rn. 19;Zöller/Vollkommer (Fn. 1), § 38 Rn. 9.

值得注意的是,法律所称的“书面形式”也应当包括默示的书面形式。就此而言,我国法院在实践中往往需要对“商人之间使用的单方格式条款是否构成默示管辖协议”这一问题进行审查,但审查的依据不尽清晰。在德国,法院一般借助商事交往习惯并通过解释的途径予以查明,*Stein/Jonas/Bork (Fn. 16), § 38 Rn. 17.例如针对信笺抬头上印制的单方约定,如果其可能违反《德国民法典》第305条以下有关“一般交易条款”的规定,这种单方约定就不被视为管辖协议。*BGH 101, 273; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann (Fn. 9), § 38 Rn. 6.即便双方均为商人,单纯出现在账单附注上的管辖条款一般也不被视为“默示的管辖合意”,除非两者之间存在持续的业务交往。*Zöller/Vollkommer (Fn. 1), § 38 Rn. 22.与此类似,法国也强调商事习惯的重要性:如果当事人双方的商事往来持续存在十五年以上,那么即便订货单在正面正文结尾处仅以小字印刷体注明“该订货单背面印有管辖条款”,而管辖条款又隐藏在背面的“一般性条款”中,这也不影响管辖条款的成立与生效。*国际司法管辖条款也应以双方当事人知道或者应当知道的惯常方式达成;如果当事人间的商事关系缺乏程序性或不常发生,那当事人各方必须以足够清楚的方式载明管辖条款;一般而言,发票上的管辖条款无效,参见(法)洛伊克•卡迪耶,见前注〔37〕,页247、250。

与德国或法国倚重商业习惯不同,我国法院的判断标准不一,例如绍兴中院认为,“对账备忘联”载明的管辖协议条款(上虞某某电机有限公司有权向当地法院起诉)有效,*(2011)浙绍辖终字第134号。但却认为货物签收清单(划码单)上的管辖条款属于单方意思表示。*(2011)浙绍辖终字第37号。与此类似,杭州市上城区法院也将原告单方印制的送货单上的管辖条款视为单方约定,*(2010)杭上商初字第434-1号。但泰州中院却认为对账单中的管辖协议有效。*(2013)泰中商辖终字第0052号。如上司法实践表明,我国法院似未将“商业交往习惯”作为判断商人间格式管辖条款有效的考量因素,未来有必要由最高人民法院通过司法解释或指导案例的形式明示之。

(四)内容明确

在合意内容方面,《民诉意见》第24条要求当事人选择管辖的协议必须明确,而且应当选择法律列举的五个法院中的一个法院。严格说来,这一要求并非指“选定法院唯一”,而是指“选定的法院地点唯一”,这是因为我国并不允许通过管辖协议变更级别管辖,故当事人可以选择的不是法院,而只能是法院所在地。最高人民法院之所以提出“选定一个法院地点”的要求,可能是借鉴了仲裁条款的相关规定,但却忽视了管辖协议与仲裁条款在效力上的差别:仲裁条款的目的在于排除法院对案件的裁判权和选定某个仲裁机构;相反,管辖协议却存在排他性管辖协议和备选性管辖协议的区分。针对备选性管辖协议,过于严苛要求“选定法院地唯一”似无太多必要。而针对排他性管辖协议,在《民事诉讼法》第34条将选定法院的范围扩展至所有“与争议有实际联系的地点的法院”之后,《民诉意见》第24条就应当转意为“当事人应当选定与争议有实际联系的某一个地点的法院”,但这一要求能否达到规范目的,有待商榷,尤其是当选定的地点又存在两个乃至多个法院的情形。最高人民法院要求“选定的法院地唯一”,其目的无非在于廓清选定法院的范围,也即服务于“管辖法院明确”的目的。因此,对“明确性”作出详尽阐释,反而更为重要。

1.“明确性”之内涵

所谓“明确”,首先应当指管辖协议指向明确的法律关系。这一点被明文规定在《德国民事诉讼法典》第40条第一款中。我国《民事诉讼法》第34条虽未强调此内容,但从法条文意(“合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以……选择……管辖……”)及规范目的中也可得出这一结论。如果法律关系能够充分具体化,这就意味着满足了“法律关系明确”的要求,例如针对“因本合同所产生的一切纠纷”所订立的管辖协议,就可被认为满足了“法律关系明确”的要求;相反,如果管辖协议指向“因所有法律交往而生的所有诉讼”或者“未来所有的诉讼”,这样的约定就因欠缺“明确性”而不合法。*德国的主流观点,参见MünchKomm/Patzina (Fn. 8), § 40 Rn. 5。

其次,“协议明确”还应当主要指合意选定的法院在起诉时是明确的或者至少是可明确的。*德国学界与欧盟最高人民法院亦持此观点,参见EuGH NJW 2001, 501; Zöller/Vollkommer (Fn. 1), § 38 Rn. 13。一般说来,当事人订立的管辖协议是否明确,应当由法院作出解释。由于管辖协议体现了私法自治与当事人主导的思想,故法院在对管辖协议进行解释时应当持宽松标准。*关于德国的观点,参见Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann (Fn. 9), § 38 Rn. 2。我国最高人民法院也一向秉承这一思想,例如在1994年的复函意见中表示,如果合同双方当事人约定“发生纠纷各自可向所在地人民法院起诉”,这一约定就可视为“双方约定原告住所地法院管辖”。*《关于合同双方当事人协议约定发生纠纷各自可向所在地人民法院起诉如何确定管辖的复函》,法经(1994)307号)。这一意见也在最高人民法院和各地法院的判例中得到遵循。*阿拉山口公司诉宁夏秦毅公司买卖合同纠纷管辖权异议案,(2005)民二终字第94号;(2011)长中立民终字第3210号;(2011)长中立民终字第1549号。但是,针对协议约定:“甲、乙双方可向各自所在地司法机关寻求解决”,绍兴中院认为其不包含选择诉讼的明确意思表示因而认定协议无效。*(2011)浙绍辖终字第82号。此外,针对“守约方有权向所在地人民法院起诉”的管辖协议条款,长沙中院认定其无效,*(2012)长中立民终字第1173号。这样的解释未免略嫌严苛。事实上,从最高人民法院的前述复函意见中可推知,只要约定的管辖法院在起诉时可被明确,就应当认为满足了“明确性”之要求。由此,如果双方约定“协商不成可向当地人民法院起诉”,这样的条款显然就不满足明确性的要求。*(2013)浙辖终字第43号。同样,如果当事人在管辖协议中赋予原告泛泛的选择权,例如“其他纠纷由需方(杭州某某机械有限公司)指定法院管辖解决”,这样的管辖协议一般也被我国法院例如杭州中院视为管辖地约定不明而无效。*(2011)浙杭辖终字第319号。不过,如果当事人在管辖条款中赋予原告在若干个与争议有实际联系的法院地点之间作出选择的权利,例如“因本合同所生争议应当由合同签订地或原告住所地的法院替代性排他管辖,由原告择一起诉”,这样的管辖条款原则上就满足了“明确性”要求。

在此问题上,德国学界和判例亦持类似观点:如果管辖协议约定由某当事人自由选择管辖法院,这样的协议就因欠缺“明确性”而被德国法院视为不合法;相反,若管辖协议约定某当事人在两个或多个法院之间作出选择,这样的管辖协议被认为满足了明确性的要求;此外,约定“被告拥有决定权”的管辖条款,也被视为有效。*MünchKomm/Patzina (Fn. 8), § 38 Rn. 41.而且,德国当事人可以订立“选择性条款”,例如“X州法院或Y州法院(代替性排他)管辖,由原告作出选择”。*Zöller/Vollkommer (Fn. 1), § 38 Rn. 13; Stein/Jonas/Bork (Fn. 16), § 38 Rn. 65.但是,这样的条款在德国合法,是因为德国允许当事人通过管辖协议变更事务管辖,故当事人可直接选定州法院。然而,我国并不允许当事人变更级别管辖,故当事人在管辖协议中只可约定法院所在地,而不能约定法院。这也就产生了一个不容回避的问题:即便我国认可“原告在两个乃至多个与争议有实际联系的法院地点之间作出选择”的管辖条款原则上满足了明确性标准,但如果选定的法院地点又存在两个以上的基层法院,这样的管辖协议又是否符合“明确性”要求?

在此问题上,我国的司法实践存在不同的观点。例如,内蒙古高院认为如下内容的管辖协议有效:“在联营期间,如因乙方拖欠货款,可向吉林省法院起诉,如因产品质量,税金,广告费等方面发生的纠纷,乙方可向呼和浩特市法院起诉”。*(1995)内经初字第17号。相反,如果管辖协议选定的地点存在多个基层法院,长沙法院认为这样的管辖约定无效,例如针对《歌手演出合作协议书》中的约定:“双方确认协议签订地为广东省广州市,由协议签订地法院处理双方无法协商解决的纠纷”,长沙中院认为由于合同中未注明协议签订地的具体地点,故该管辖条款无效。*(2012)长中立民终字第1739号。与此类似,南宁中院认为,“双方协商或调解不成时向广州市人民法院起诉解决”的条款不明确具体,因而无效。*(2013)南市立民终字第26号。相反,上海一中院在类似情形认为,若加工承揽合同中明确合同签约地为上海市,并且双方约定“如双方发生争议,可提交签约地法院裁决”,这样的管辖约定就有效。*(2011)沪一中民四(商)终字第1476号。广西高院、*(2010)桂立民终字第20号。本案中,合同当事人约定“可向梧州市人民法院提起诉讼”,并约定“工程施工地在梧州口岸河西码头”,广西高院认为梧州市是合同履行地,故该管辖协议合法有效。广东高院*(2012)粤高法立民终字第272号。本案中,合资合同中约定:“双方因合同纠纷如协商不能解决,应提交合同签订地法院管辖;本合同由甲乙双方的授权代表在中国广州市签订”。广州中院和广东高院均认为该管辖协议有效。亦持类似意见。

鉴于我国四级法院均可审理一审案件,而且管辖协议不得变更级别管辖,再加之级别管辖标的额在各省份之间存在较大差异,因此我国法院在判断管辖协议是否满足“明确性”要求时应当持相对宽松的标准,并应当区别对待备选性和排他性管辖协议:针对排他性管辖协议,我国未来择取《仲裁法解释》第6条第2句的路径亦未尝不可:“如果约定的地点有两个以上有管辖权的法院的,当事人可以协议选择其中的一个法院提起诉讼;当事人不能就法院选择达成一致的,管辖协议无效”。针对备选性管辖协议,如果当事人选定的地点(例如某市)又可划分为两个或多个法院辖区,则各法院在不违反级别管辖规定的情形下应当均有管辖权。*在德国,如果当事人约定了某一地点的法院管辖而该地点又被划分为多个法院的辖区,各法院也都被视为有管辖权,原告可做出选择,参见Stein/Jonas/Bork (Fn. 16), § 38 Rn. 65; Saenger/Bendtsen (Fn. 10), § 38 Rn. 30. 不过,另有判例和意见认为:如果约定的地点存在多个初级法院(例如“由柏林的法院管辖”),就应当通过解释的途径探查当事人约定的管辖法院,Zöller/Vollkommer (Fn. 1), § 38 Rn. 13。但是,如果当事人约定由中国或者某一省份的法院管辖,这样的管辖协议就不宜认为满足了“明确性”的要求。而且,为了不违反级别管辖,我国当事人也不宜在管辖协议中直接选定某一基层法院。虽然最高人民法院*例如在“广州市敏捷投资有限公司等与包头市海顺房地产开发有限公司股权转让纠纷上诉案”中,虽然案件标的额达1.9亿元,但最高人民法院从保护当事人的正当预期和尽量减少无效管辖协议的立场出发,并且考虑到当事人在签订合同时对争议金额无法预测,认为如下约定:“……协商解决不成,任何一方可向广州市番禺区人民法院提起诉讼”,属于合同双方对地域管辖达成了一致,故本案应由广州中院管辖,(2013)民二终字第68号。以及各地法院例如鹤壁中院、*(2011)鹤民立终字第62号。当事人约定:“买卖双方中任意一方均可向河南省鹤壁市鹤山区人民法院提起诉讼……”。鹤壁中院认为该管辖协议有效。北京一中院、*(2011)一中民终字第16923号。当事人约定:“协商未果可向北京市海淀区人民法院提起诉讼”。此外,合同还注明签约地点为北京市海淀区西三旗。海淀区法院和北京一中院均认为该管辖协议有效。上海一中院*(2011)沪一中民四(商)终字第607号。购销合同中明确约定:“若协商不成,由上海市闵行区人民法院管辖”。上海一中院认为该管辖协议有效。目前均认为“约定某个基层法院管辖”的协议有效,但这样的管辖协议在具体争议中仍可能蕴含着违反级别管辖的危险。未来为了避免当事人订立太多的无效管辖协议,我国未来可以直接在法律或司法解释中要求:“当事人应当将约定的管辖地点具体到基层法院的辖区所在地”。这意味着,当事人可以订立如下内容的条款:“因本合同产生的一切争议应当由合同签订地的法院排他管辖”,同时合同签订地*关于合同签订地,参见《合同法解释(二)》第4条:“采用书面形式订立合同,合同约定的签订地与实际签字或者盖章地点不符的,人民法院应当认定约定的签订地为合同签订地;合同没有约定签订地,双方当事人签字或者盖章不在同一地点的,人民法院应当认定最后签字或者盖章的地点为合同签订地。”还应具体到基层法院的辖区所在地(例如杭州市西湖区)。或者,如果约定地点与争议存在实际联系,当事人也可直接约定例如“因本合同所产生的一切争议应当由辖区在杭州市西湖区的法院排他管辖”。

2.管辖协议与仲裁条款并存

如果当事人同时约定管辖协议与仲裁条款,《仲裁法解释》第7条认定这样的仲裁协议无效,部分法院据此却得出“管辖协议有效”的结论。例如针对当事人的约定:“……向延安市仲裁委员会或向延安市或宝塔区人民法院提起诉讼”,延安中院认为该仲裁条款无效,但管辖协议条款有效;同样,针对“……另一方有权向合同签订地的仲裁机构提起仲裁或直接向合同签订地的法院提起诉讼”的条款,株洲中院认为该条款有效。*(2010)延中民终字第00129号;(2011)株中法管终字第41号。与此观点不同,针对“……协商不成任何一方可向所在地仲裁或向所在地人民法院起诉”的条款,南宁中院则认为该条款约定不明,(2012)南市立民终字第143号。如上见解是否妥当,颇有疑问,因为从类似条款中显然并无法得出双方明确选择法院管辖的合意。即便在对管辖协议持宽松审查态度的德国,若一般格式条款赋予原告在法院和仲裁之间的选择权,这样的约定也被视为无效。*BGH BB 98, 2335; Zöller/Vollkommer (Fn. 1), § 38 Rn. 15.

当然,若当事人在管辖与仲裁的表达方面用语不确,我国各地法院持宽松的解释意见,并无不当。不过,从实践状况看,各法院的审查标准并不相同。例如,针对“提交卖方法院仲裁”的条款,上海一中院认为固然用词不当,但双方对管辖地约定在“卖方法院”的意思表示是明确的,故管辖协议仍视为有效。*(2011)沪一中民四(商)终字第1338号。但是,针对“由起诉方当地法院进行仲裁”的合同条款,上海高院认为其不够明确:“从该约定的文意上看,当事人对选择诉讼解决纠纷还是选择仲裁解决纠纷尚不明确,且当事人对该条款的解释也存在分歧,故该条款约定无效”。*(2009)沪高民二(商)终字第25号。此外,如果管辖协议关于约定地点和司法救济的表达用语均模糊不清,这样的条款几乎毫无例外均被各地法院视为无效,例如“由当地人民法院仲裁解决”的管辖条款,即被杭州中院、海口中院视为无效。*(2011)浙杭辖终字第477号;(2012)海中法立终字第120号。为了统一司法实践,最高人民法院似有必要通过司法解释或指导判例的形式对此类问题作出方向指引。

三、 涉外管辖协议的法律适用问题

《民事诉讼法》第34条也对涉外民事程序适用。就涉外管辖协议的法律适用问题,最高人民法院在“聚丰诉韩国MGAME公司”一案中强调,“涉外合同的当事人协议选择适用法律,与协议选择管辖法院是两个截然不同的法律行为,应当根据相关法律规定分别判断其效力。对于协议选择管辖法院条款的效力,应当依据法院地法进行判断,与准据法所属国的法律规定无关”。*见前注〔74〕。这一观点,存在可商榷之处。如前所述,管辖协议虽然发生诉讼法上的效力,但这并不影响依照实体法规范对协议的成立与有效作出判断。*持此观点的亦见杜焕芳:“协议选择外国法院条款是否有效”,载《人民法院报》2010年2月24日,第7版。就此问题,德国判例与学界均认为,管辖协议的合法与效力(Auswirkung)问题,应当依照德国诉讼法判断;但涉及管辖协议的成立、无效(Unwirksamkeit)或自始无效(Nichtigkeit)问题,就应当依照债之准据法判断。*BGH NJW 1972, 1460; BGH NJW 1989, 1431; MünchKomm/Patzina (Fn. 8), § 38 Rn. 13, 27.这样的准据法,是指依照德国国际私法得出的应对当事人之间的债务关系适用的法律规范;就此而言,当事人协议选择的合同准据法具有决定性意义。*MünchKomm/Patzina (Fn. 8), § 38 Rn. 13.如果我国亦持此意见,法院未来就应针对创设或者排除我国法院管辖权的涉外管辖协议进行如下审查:

首先,受诉的我国法院应当依照法院地法也即我国《民事诉讼法》第34条和相关司法解释,审查管辖协议是否满足合法要件,也即:争议是否属于合同或其他财产权益纠纷、约定是否违背专属管辖(《民事诉讼法》第266条、第33条)与级别管辖、选定的法院地是否与争议有实际联系、约定内容是否明确以及是否符合书面形式等。同时,我国法院还应当依照法院地法判断管辖协议是否发生排他效力或备选效力。针对如下管辖条款:“各方在此不可撤销地服从香港法院的非专属管辖权”,最高人民法院认为此管辖协议无疑属于非排他性的管辖协议。*中安置业有限公司与招商银行等借款、担保合同纠纷案,(2001)民四终字第1号。而针对如下条款:“如果仲裁,在香港国际仲裁中心适用英国法律”,我国法院也认为该约定未排除诉讼管辖。*(2009)鄂民四终字第66号,载胡凤滨主编:《中国指导案例、参考案例判旨总提炼:合同纠纷》(一),法律出版社2012年版,页45。但是,如果当事人约定:“倘因本保证书或其债务涉讼时,应以台湾台北地方法院为第一审管辖法院”,这样的管辖协议是否属于排他性管辖协议,*见前注〔6〕。就亟待最高人民法院发表意见(详见前文)。

其次,我国受诉法院还应当根据当事人选择的实体法(可能是外国法),或在当事人未约定准据法时依照根据我国国际私法对协议所涉法律关系应当适用的实体法规范,对“管辖协议的成立与有效”问题进行审查。仅当当事人选定的实体法是我国法律或者依照我国国际私法应当适用我国的实体法时,法院才应当依照我国的民法规范对管辖协议的成立与无效进行审查。在此情形,我国法院尤其应当对涉外管辖协议加强公序良俗、*参见奚晓明:“论我国涉外民商事诉讼中协议管辖条款的认定”,《法律适用》2002年第3、4期。诚实信用、权利滥用等方面的内容审查,以为消费者提供有力保护。*在德国,国际管辖约定可能因违反善良风俗、违反公共秩序、因权利滥用(违反诚实信用原则)或者内容不恰当而被德国法院视为无效。不过,学者亦要求,法院在对协议内容进行审查时应当保持克制,Zöller/Vollkommer (Fn. 1), § 38 Rn. 30。特别是涉及涉外管辖协议排他性地排除我国法院管辖的情形,法院应当施加格外的注意。在目前的实践中,我国法院通常不对这样的管辖协议进行过多审查。例如,针对“某储户与荷兰某银行”签订的《个人外汇及衍生品交易主协议》中的约定:“关于任何起诉、诉讼或与此协议相关的诉讼程序以及为了银行自身的利益,合约方不可撤销地将有关诉讼提交给香港法院裁决,且搁置在任何时候都可能会有的对在任何这样的法院的诉讼程序地点选择的反对意见……”,上海高院即认为这样的协议是排他性协议,故双方应当将案件提交约定的香港特别行政区法院管辖。*赖某等与荷兰银行有限公司(ABN AMRO BANK N.V.)财产损害赔偿纠纷上诉案,(2010)沪高民五(商)终字第49号。从这一实践情况看,我国法院对类似管辖协议的审查稍嫌简单。

在此方面,德国判例创设了诸多限制,如果当事人通过约定某外国法院管辖规避了德国法律规范中必须遵守的强制性保护规范,这样的国际管辖协议就被认定为无效;或者,如果一方当事人利用自己的经济优势地位强迫对方当事人约定某个对争议不想或不能作出裁判的法院,或者不能确保对请求权进行有序和公正审理的法院作为管辖法院,以至于该条款形同放弃权利保护,那么这样的排除内国法院管辖的排他性管辖协议也无效。*Musielak/Heinrich (Fn. 16), § 38 Rn. 20.为了使当事人免遭权利保护受拒的危险,德国的主流观点甚至要求法院确认“外国法院的受理意愿”,也即管辖协议的内容至少依照相关的外国法律有效,或者该外国法院至少依照该外国法拥有管辖权;如果否定了该外国法院的受理意愿,德国法院就认为“排除德国国际管辖权的管辖约定”无效。*Stein/Jonas/Bork (Fn. 16), § 38 Rn. 22.

如果我国为了避免当事人彻底丧失权利保护的可能性未来也持类似意见,我国的受诉法院无疑应当进行如下步骤的审查。也即,如果某管辖协议排他性约定了外国法院的管辖权,而一方当事人却向我国法院提起了诉讼,我国的受诉法院首先应当依照我国《民事诉讼法》及相关司法解释(法院地法)审查“该管辖协议是否属于排他性协议以及是否满足合法要件”,同时还应当依照相关的实体法(可能是外国实体法)审查管辖协议是否有效;之后,受诉法院还应当根据相应的外国法(可能也包括实体法)对“管辖协议中积极约定的内容是否有效”,也即外国法院是否有管辖权,进行审查。*德国的主流观点,参见Stein/Jonas/Bork (Fn. 16), § 38 Rn. 22。涉港澳台案件,依涉外规定处理。由此,上海高院在前述“荷兰银行案”或江苏高院在前述的“渣打银行案”中*见前注〔6〕。原本还应审查:排除大陆法院管辖的管辖协议是否旨在规避我国强制性规定、是否意味着当事人完全丧失权利保护,以及香港或台湾法院的受理意愿如何等等。若得出否定结论,这样的排他管辖条款即无效,受诉法院遂应依照大陆《民事诉讼法》中的法定管辖规范审查自身是否拥有管辖权。

四、 应诉管辖引发的若干问题

(一)应诉管辖的适用范围

应诉管辖(rügelose Einlassung, general appearance)又称拟制管辖协议,指因被告直接应诉而产生的管辖。这一制度的目的在于实现武器平等,防止被告根据自己的意愿随时提起管辖异议,并也服务于诉讼经济和程序加快等考量。*Musielak/Heinrich (Fn. 16), § 39 Rn. 1.我国新增第127条第2款有关应诉管辖的规定,不仅对内国纠纷,而且也对涉外纠纷适用。此外,应诉管辖也应当对反诉适用,但却不应对缺席判决适用,因为仅当受诉法院有管辖权时,法院才可作出缺席判决。*德国的主流观点,参见MünchKomm/Patzina (Fn. 8), § 39 Rn. 9。

从体系结构上看,应诉管辖的规定显然置于第34条(管辖协议)之后更为妥当,*就此亦参见王福华:“协议管辖制度的进步与局限”,《法律科学》2012年第6期。而且立法者原本也应对应诉管辖设定与明示管辖协议相类似的合法要件。但是,依照第127条第2款,应诉管辖的适用范围却远较明示管辖协议广泛,其不受案件类型(合同和财产权益纠纷)和“与争议有实际联系地点”的法院范围之限制。为了防止权利滥用,未来一方面有必要通过法律修订或法律解释的途径对应诉管辖的适用范围加以限定,*就此亦可参酌德国的立法例。无论针对明示管辖协议还是应诉管辖,《德国民事诉讼法典》第40条第2款均要求其:(1)非涉“不论争讼标的额大小均划归初级法院管辖”的非财产权上的请求权;(2)不违反专属管辖。另一方面法院在具体案件中尤其应当加强对权利滥用的审查。在德国,如果当事人以规避管辖规定为目的滥用应诉管辖制度,法院就可能在具体案件中将此视为权利滥用行为而不认为本院获得了管辖权。*Zöller/Vollkommer (Fn. 1), § 39 Rn. 11.

(二)法院的告知义务

第127条第2款设定的“拟制管辖协议”实际属于“拟制地域管辖协议”制度,因为其不得违反级别管辖和专属管辖。这意味着,被告直接应诉的后果仅是:无地域管辖权的受诉法院获得了地域管辖权。这不取决于当事人的意志和想象,而且即便当事人此前约定了另外的地域管辖协议,或者被告错误的认为受诉法院有地域管辖权,亦复如此。*Zöller/Vollkommer (Fn. 1), § 39 Rn. 11; Stein/Jonas/Bork (Fn. 16), § 40 Rn. 16.这可能会给不谙法律的被告造成严重的不利后果。故,德国在应诉管辖规定中为法院创设了告知义务:初级法院应当将“自身无管辖权以及无异议应诉的后果”事先告知被告(《德国民事诉讼法典》第39条第2句、第504条)。如果未履行告知义务,被告即便未提起异议而对主诉进行了辩论,也不能创设法院的管辖权;法院一般以笔录的形式记载其是否履行了告知义务。*Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann (Fn. 9), § 504 Rn. 6.与我国被告应诉答辩就可创设法院的地域管辖权不同,德国被告“对主诉进行辩论而不主张法院无管辖权”,方可创设一审法院的管辖权,《德国民事诉讼法典》第39条第1句。对诉之合法和程序事项进行探讨,并不属于对主诉辩论,参见MünchKomm/Patzina (Fn. 8), § 39 Rn. 6。

与德国不同,我国的法律未强调法院在此问题上的告知义务,这可能因为我国存在特殊的立案受理阶段以及移送管辖依职权进行(第36条)所致。在立案受理阶段,我国法院应当依职权对管辖问题进行审查,并在自身无管辖权的情形告知原告向有管辖权的法院起诉(《民事诉讼法》第124条第4项)。然而,在案件受理之后答辩状期间届满之前,如果法院发现自己无地域管辖权,此时就可能存在移送管辖与应诉管辖相互协调的问题。鉴于法律最新引入的应诉管辖制度,无地域管辖权的法院在此阶段显然不宜依照第36条依职权将案件移送到有管辖权的法院,而是应当等待答辩状期间届满,视被告有否提出地域管辖异议再行处理。而且,考虑到我国法院照管当事人的传统以及当事人诉讼知识较为薄弱的现状,增加法院的告知义务很有必要,也即法院应当告知被告“本院无地域管辖权以及被告无异议应诉的后果”。

值得说明的是,即便被告因管辖协议提起了管辖异议,法院的审查范围也不应局限于被告主张的异议理由,而是应当包括一切创设或排除自身管辖权的事实。*德国学者强调,在当事人双方对管辖权有争议的情形,法院应当审查与管辖协议有效相关的全部事实,而不受自认或未争辩的约束,参见Stein/Jonas/Bork (Fn. 16), § 38 Rn. 70。如果异议不成立,法院固然应当裁定驳回管辖异议(第127条第一款第二句),但在法院超出异议理由认为自己确无管辖权的情形仍应依照第36条进行移送管辖。

(三)应诉管辖的例外:级别管辖与专属管辖

如果被告在答辩状期间未提起地域管辖异议并应诉答辩,那么无地域管辖权的法院就获得了地域管辖权,之后就不再因地域管辖权产生移送管辖和管辖异议问题。但是,这一结论却不对专属管辖和级别管辖适用。由于应诉管辖不对专属管辖和级别管辖适用,这意味着,即便被告没有在答辩状期间就级别管辖或专属管辖问题提起异议,不拥有级别和专属管辖权的法院也不会获得级别或专属管辖权。在此情形,受诉法院还是应当依照第36条移送管辖。除此之外,被告不拥有任何途径以消灭法院无级别管辖权和违反专属管辖的程序瑕疵,因为通过2012年的法律修订我国亦删去“违反法律规定管辖错误”这一再审理由,也即当事人不可再因违反专属管辖、专门管辖规定以及其他严重违法行使管辖权等理由提起再审(《审判监督程序解释》第14条)。即便《级别管辖异议规定》第3条也对此情形于事无补,因为该规定仅是“管辖恒定”原则的例外——仅在原告增加诉讼请求金额致使案件标的额超过受诉人民法院级别管辖标准的情形,才容许被告在答辩状期间届满后提起级别管辖权异议。*《级别管辖协议规定》第3条与《德国民事诉讼法典》第506条第一款的规定极为接近,但德国当事人应当在对主诉进行辩论之前提出移送管辖的申请。也即这一规定仅涉及“法院事后丧失级别管辖权”的情形,而不涉及“初始无级别管辖权”的情形。由此可见,如果被告未在答辩状期间提起级别管辖或专属管辖异议,而法院又未依职权移送管辖,就不存在任何救济手段弥补或消灭“法院无级别管辖权和违背专属管辖权”的瑕疵,而“有管辖权”又是法院作出实体判决的前提要件之一。这无疑构成了法律漏洞。

填补这一漏洞的方式有二:其一,承认应诉管辖创设法院的级别管辖权,其二,许可被告在一审程序的任何阶段提出有关专属管辖和级别管辖的管辖异议。这两种方案皆为德国法采纳:首先,德国的拟制管辖协议不仅创设了地域管辖权,而且还创设了事务管辖权和国际管辖权。*MünchKomm/Patzina (Fn. 8), § 39 Rn. 2.其次,《德国民事诉讼法典》第40条第2款强调,如果明示或拟制的管辖协议事关“不论标的额大小一律分派给初级法院管辖的非财产权上的请求权”,或者如果协议违反了专属管辖,这样的管辖合意就不合法。不论当事人是否提出申请,德国法院均应依职权注意这两项要求是否得到满足;而且这两项要求属于不可放弃的要件,被告在一审程序中均可提起相关的管辖抗辩而不会因提交迟延而被驳回。*但当事人不得因法院不正当得误认为自己有地域、事务和国际管辖权而提起控诉和上告,参见《德国民事诉讼法典》第513条第2款、第545条第2款,Stein/Jonas/Bork (Fn. 16), § 40 Rn. 12。相较而言,前一方案,也即允许明示或拟制管辖协议创设级别管辖权的方案,在我国现有的法律状况下尚不实用。仅当未来对管辖协议限定了适用人群范围并全面改革一审管辖制度,例如仅由基层法院和中级法院作为一审法院,以及对两级一审法院的程序进行清晰的繁简分层设计乃至引入强制律师代理制之后,允许当事人通过管辖协议变更级别管辖的方案,在我国方可提上日程。故,现阶段我国填补法律漏洞的途径唯有参酌德国的第二种方案,赋予被告在一审程序的任何阶段提起级别管辖和专属管辖异议的权限。这也意味着未来我国在移送管辖和管辖异议问题上将针对地域管辖、专属管辖和级别管辖存在如下区别对待:针对地域管辖,被告只能在答辩状期满前提起管辖异议,而针对专属管辖和级别管辖,当事人却可在一审程序的任何阶段提起管辖异议。这样的区别对待虽然从结果上看不甚理想,但至少为被告提供了相应的途径,以消灭法院无级别管辖权或违反专属管辖权的程序瑕疵。

此外,如前所述,在移送管辖方面,也将在地域管辖与级别管辖、专属管辖之间存在差异:无级别管辖权和专属管辖权的法院在受理后即可移送案件至有管辖权的法院,而不必等待答辩状期满。但无地域管辖权的法院却应当等待管辖期届满视被告有否提起管辖异议行事,并且还应当将自身无管辖权及应诉答辩的后果事先告知被告。不过,这里值得一提的是,我国现有关于依职权移送管辖的规定亦存在改进的必要。未来法院进行移送管辖时至少应当征得原告的同意,并在多个法院均有管辖权的情形下由原告选择被移送的法院,*在德国,处理民商事案件的法院不应依职权移送管辖,而是应当依原告的申请进行移送。多个法院均有管辖权的,应当将案件移送给原告选择的法院(《德国民事诉讼法典》第281条第一款)。移送管辖在德国也不鲜见:2007年,5.6%的初级法院程序和5.7%的州法院程序进行过移送,参见Rosenberg/Schwab/Gottwald (Fn. 16), § 39 Rn. 19。这也符合处分原则的本意。因为如果原告不同意移送的话,法院总是可以作出驳回起诉的裁定,而不必强行移送。

表2 依职权审查管辖、移送管辖、管辖异议在我国的适用(建议)