法学教育的理想

葛云松

关于法学教育的一般问题,笔者近年来积累了一些思考和经验。然而,直接促成本文的是2010年去世的何美欢老师。笔者并不认识何老师,尽管早就知道她的名字,也读过她的专业著作。直到她去世后,笔者才注意到她为中国的法学教育所提出的思路、方案以及在清华法学院数年艰辛的教学实验。已经很久没有这样的感动和钦佩了。同时也感到特别遗憾,遗憾之前竟然从来没有关注过她的努力,而永远失去了请教的机会。

笔者仔细阅读了何老师关于法学教育的主要著作*何美欢:《论当代中国的普通法教育》,中国政法大学出版社2011年版。该书第1版出版于2005年。本文并不赞同何老师的全部观点,例如普通法教育在中国的意义。限于篇幅和主题,本文对此不作讨论。但是,何老师关于法学教育的基本思想,为笔者所赞同,并构成本文的重要基础。和论文*何美欢:“理想的专业法学教育”,《清华法学》2006年第3期。,受益极深,深感这是中国迄今为止关于法学教育最为深入的研究。本文将在何老师的启发之下,结合自己对法学教育(主要是法学本科、法律硕士部分)的体会,提出一些看法。

一、 对法学教育现状的评估

(一)中国的法学教育是否成功

中国现在有六百多所高等院校在招收法科学生,总体评价其教学质量非常困难。即便针对特定的法学院,教育成效的评估仍然很困难,需要将其作为一个研究课题,进行精心设计,而笔者迄今为止尚未见到好的研究成果。因此,我们不得不暂时依靠个人的体验来判断。不过,作为无论在哪个方面来说均在国内名列前茅的北京大学法学院和清华大学法学院,如果其教育质量不能令人满意,则大体可以推知国内整个法学教育的状况。

何老师认为,中国法学教育在传授知识的层面上基础性不足、覆盖面不广,在技能训练方面则“全方位缺席”。她多年来观察到的中国法科学生,只能达到了解知识和某种程度的理解的水平,缺少对法律的其它更高层次的了解。他们大多数呈现一种奇怪的知识结构——一方面能对“前沿的”、深奥的东西如数家珍,滔滔雄辩;另一方面不屑学习基础知识,对基本知识只有单薄的、贫乏的认识。*何美欢,见前注〔2〕,页4-6、8、30。其实,何老师所评论的都是“好”学生,因为他们还可以对很多东西“如数家珍”。虽然何老师没有特别指出她所说的是清华法科学生,但至少清华学生构成了何老师所了解的学生的主体。并且,何老师在对中国法学教育进行批评的时候,从未认为清华法学院或者其他任何法学院构成特例。

笔者对大多数法科学生的判断与何老师基本一致。以民法为例,笔者的亲身体会是,他们大学毕业的时候,对于民法的基本概念已经遗忘大半,能够说得出大意的法条不超过五条,更谈不上体系性的深入理解。记得住的一点知识,也基本流于空泛,或者耽于望文生义。学生基本上不懂得如何发现法律问题,更谈不上妥当地解决问题。拿到一个具体案件(哪怕一个非常简单的案件)时常常手足无措,最常见的就是将自己仍然基于普通人的公平感而获得的粗浅结论,包装在似乎“从天而降”的法律概念(而非现实的法律制度)之中,却没有掌握分析案例的结构、思路。面对一个抽象法条或者一个理论命题时,只能拼命地在记忆中寻找书本知识,如果还幸运地记得,就开始复述。希望其加以进一步解释时(包括提示了需要解释的问题时),则茫然无措,或者只能凭感觉谈自己的“观点”。至于理由,大体上就是感觉本身,或者祭起“基本原则”的大旗,用“公平原则”、“诚实信用原则”来处理问题。在商事法、知识产权法、国际商法等领域中需要运用民法中的基本概念和原理的时候,学生难以将知识贯通起来,不懂得运用,更谈不上灵活运用。除此之外,他们总体来说缺乏对社会、经济、政治的深入理解,更不能把这些角度的思考通过适当的切入点运用到解决法律问题的过程中。*笔者接触较多的还有每年申请免试保送或者报考北大民商法硕士专业的、进入面试阶段的外校学生,他们在其本校基本是前几名的优异成绩。但总的来说,虽然他们基于认真的准备而记住了不少书本内容,其他方面的问题是类似的。

北大法科毕业生尽管很少不怀念北大的生活,但是对法学专业教育的感念却很有限。毕业生聚会时虽然不吝惜于对法学院的赞美之辞,然而大多数内容细听起来空洞、抽象。个别教授(比如苏力、贺卫方、张千帆)对很多学生产生了深刻的影响,但是多半是“理念”层面的。这当然是成功之处,但显然不是法学教育的核心部分。据笔者个人的访谈,本科毕业生回顾四年的专业教育时以失望者居多,尤其是那些成绩或者学术能力出众的学生(也就是相对来说学习更认真的学生)。能够给学生留下深刻印象的专业课程,不会超过五门,甚至常常只有两三门。在校学生乃至毕业生在专业上的成长,主要依靠自学以及自己的悟性。法律专业人士的确需要终身学习,而北大的法学教育并未给他们提供坚实的基础。

对于教育成效,一个间接一点的评估方式是考察学生的努力程度。法学是一个艰深的领域,有理论、有实践,涉及社会生活的各个方面,所需要掌握的知识、理论和方法都非常复杂。正因为如此,法制成熟国家的法科学生一般需要很用功(特别是对于基础课程)才能够顺利完成学业。大量的时间投入与艰苦的学习,固然不是养成专业能力的充分条件,但是,它肯定是一个必要条件。但是,据笔者所知,法学院是很多北大学生心目中的“疗养院”之一。在大多数的课程中,学生只要大体留心听讲,考前突击一下笔记即可取得不错的成绩。仅从这样一个学习状况,就可以推断出大体的教学成效。*关于法科学生学习状态的一个有趣的描述和分析,参见蒋志如:“中国法学教育的双输?”,《厦门大学法律评论》(总第18辑),厦门大学出版社2011年版,页285以下。有一位在大陆工作过三年多、从事非诉业务的台湾律师,写下了中国律师给他的印象,提出的批评非常深刻。*卖瓜小王:“Does Legal Reasoning Really Matter in China?”

需要注意的是,不能用法科毕业生的事业成功来说明法学教育的成功。事业成功的因素有很多,专业素养(包括在法学院中形成的基本素养)只是其中一个方面。而且,在普遍失败的法学教育之下,即使一个专业能力薄弱的毕业生,只要他面对的是更加薄弱的竞争者,或者拥有更高的自学能力、悟性或者更好的在职训练,就可以脱颖而出。

实际上,各方面对于目前法学教育的看法大体上均以消极为主,各类改革的呼声和尝试不断出现。体现官方态度的教育部、中央政法委员会《关于实施卓越法律人才教育培养计划的若干意见 》(教高[2011]10号)(以下简称“《培养意见》”)对法学教育的总体评价是:

近年来,我国高等法学教育快速发展,体系不断完善,培养了一大批优秀法律人才,为我国经济社会发展特别是社会主义民主法制建设做出了不可替代的重要贡献。但我国高等法学教育还不能完全适应社会主义法治国家建设的需要,社会主义法治理念教育还不够深入,培养模式相对单一,学生实践能力不强,应用型、复合型法律职业人才培养不足。提高法律人才培养质量成为我国高等法学教育改革发展最核心最紧迫的任务。

显然,其中第1句话的“肯定”并非重点,其中甚至并不包含对教育质量的总体肯定。而第2句实际在总体上给出了“不及格”的评价。并且,在第3句话中将提高教育质量视为“最紧迫”的任务。

(二)积弊的成因

应当说,导致目前这种现象的原因是多方面的。第一,法制环境和律师执业水平的问题。法院在任何国家都是法律事务的核心。暂且不论中国法院因为特殊的体制性原因而常常受到不正常因素的干扰,即便毫无干扰的情况下,其司法水平总体上仍然很低(尽管近年来已有很大提高)。*笔者这里仅从法律适用的能力出发。至于法院的判决结果是否被社会接受,那是另外一个问题。其实,即便没有法院,一个国家也可以设置某种纠纷解决机构来裁决纠纷,并保持社会的大体稳定。如果不把中国的法院当作“法院”,它们的工作也许没有那么坏,但这不是本文所关心的问题。如果法院判决不能体现出对法律知识的透彻理解以及法律推理、政策分析的能力和技巧,诉讼律师也不必练就相应的“功夫”——因为在法院用不上,法学院通常来说也不必有什么压力或者动力去培养学生相应的能力。很多律师(包括企业法务人员)的工作属于非诉业务。其中至少一部分工作现在已经具有一定的专业水准,但是总体上仍然相当不足。一个间接的证据是,外国律所招聘律师的时候,对英语的重视程度要远远超过专业能力。*参见刘思达:《割据的逻辑:中国法律服务市场的生态分析》,上海三联书店2011年版,页133。也就是,只要英语好,专业上的事情不难应付。

第二,低质量的基础教育所带来的低素质学生。我国失败的基础教育(当然,从某个特别的角度看,也许可以说它非常成功)教育出来的并非能思考、敢质疑、有研究能力(研究能力的实质是探索未知领域的能力)的人。*关于基础教育的一个有见地的反思,参见黄玉峰:《教学生活得像个“人”》,上海教育出版社2011年版。关于中国教育重视记忆而抑制创造力的一个尖锐的评论,see Jiang Xueqin,How China Kills Creativity, http://thediplomat.com/china-power/how-china-kills-creativity, last visited: 2013-8-20.学生从小就被要求(而且只被要求)对各种指定的知识了如指掌,而非批判性地理解知识以及创造新的知识。学生通常有着强烈的“正确答案”意识,认为学习就是学习知识,并体现为在考试中写出正确答案,而基本上不认为自己有任何必要去独立地发现问题、解决问题以及创造新的知识,更不相信自己可能具有这些能力。这种思维方式被很自然地带到大学,再加上教师大多以传授既有的知识为己任,高中式的教育模式就得以延续了。而且,可能还等而下之,因为大学的组织性以及学习压力与中学相较显然相去甚远,学生不仅无法养成能力,学到的知识也寥寥无几。然而,就基本的学习和研究素质而言(例如快速阅读资料、归纳和掌握要点、引申、批判等),笔者在美国耶鲁法学院学习时与其J.D.学生(多数是一年级学生)有较多接触,体会深刻,真可以用“叹服”来形容。他们通过从小学到大学本科十几年训练所形成的能力,的确是绝大多数中国学生所远远不及的。

第三,基础的部门法课程的课时不足。教育部规定的法学专业的专业必修课程多达十六门,并且各个大学普遍追求降低必修课的比例,以便学生有更大的自由选择空间,再加上其他必修课(政治类、外语类)的挤压,几门最基础的部门法课程(尤其是民法)的课时量就很少了。虽然民法的学分在专业必修课中通常是最多的,比如在北大法学院有9学分(分3个学期),但是,和民法的重要程度相比,这些学分远远不够。比如,在民法课程中几乎没有时间涉及买卖合同,而缺乏了这个基础,学生在学习国际贸易法的时候就不容易学好。侵权法部分只可能有很少的教学时间,而缺乏了扎实的侵权法基础,学生在学习知识产权法、反不正当竞争法甚至公司法、证券法的很多内容的时候,就缺乏良好的起点,也难以深入。但是,又何曾有过其他专业的老师要求增加民法的课时量呢?每个学科都认为自己重要,希望增加自己的比重。其实,最终受到不利影响的,除了民法、刑法等基础科目的教学质量,还有那些高级课程。关于基础课程和高级课程之间的关系问题,下文还将说明。

第四,教学方法。各法学院的绝大多数课程(甚至全部课程),包括基础的部门法课程,采用的是纯粹的讲授方式。尽管优秀的教师可以讲出很丰富的内容,学生也可能很爱听,但是,正如何老师对于教学方式的精辟分析,它的教育效果不可能很理想。

第五,教师能力和意愿的欠缺。应当承认,中国的法学教师自身所受的法学教育是粗陋的,自身的知识和技能都有严重的欠缺。比如笔者虽然研究民法多年,也是在最近几年的学习和研究中才逐渐理解了侵权法的基本框架。这当然和中国法学的发展程度有关,并非仅因为教师自身不够努力,但是现状如此,则无可讳言。在大学的职称晋升、评奖以及其他需要对教师进行考核的场合,教学质量通常来说处于极不重要的地位(部分原因是教学质量不容易相互比较和评价)。因此,多数教师们倾向于选择最节约精力的教学方式,通常来说就是讲授方式,以便有更多的时间从事研究。很少有教师愿意尝试更加费时费力的教学方式。*何老师对美国法学教育的一个批评是:尽管美国的跨学科法学研究成就遥遥领先,但是他们将研究置于教学之上,导致教学的退步;并将其置于实务之上,导致教授和律师之间的相互蔑视。有美国学者认为,美国很多精英法学院的教师对执业律师和法官的工作极无兴趣,甚至达到不尊敬和蔑视的程度。这是何老师所不能赞同的,也是中国所应当避免重蹈覆辙的地方。何美欢,见前注〔1〕,页81。

(三)改革的可能性和必要性

年复一年,青年学子满怀希望走进法学院。一个负责任的学校,怎么忍心耽误他们的青春、浪费他们的才华?看到他们毕业后在执业中的幼稚、浅薄,束手无策时的惶恐,胆大妄为时的张狂,怎能不自责?还有许多法科毕业生改行从政、从商,法学教育原本应当为其他职业生涯提供有益的支撑,比如广博的知识面、认真和谨慎的作风、善于并敢于决断但又乐于妥协的能力、尊重他人的态度、清晰地思考和表达的能力等,但是,法学院做到了多少?

上述积弊,有些是一时难以改变的,比如法制环境问题。但是,不能等到一个完美的法制环境来到之后,再训练学生的法律能力。更何况,法制环境还没有糟糕到专业素养全然无用的程度。法院近年来在很多方面表现出巨大的进步,就是一个明证。毕业生专业能力的提升,也有助于法制环境的改善(虽然这显然不是最主要的因素)。更何况,中国的经济活动如此频繁、活跃,至少在某些领域,执业律师的工作已经有了越来越高的专业含量。所以,用一种高标准来训练学生,对社会、对学生个人来说具有现实以及长远的意义和价值。至于学生的基本素质状况,更加说明改革的必要,而非相反。法科学生的学习起点已经大大低于教育发达的国家,如果他们又不能得到卓有成效的专业教育,其将来执业的能力更加不容乐观。

从操作的角度,采用新的课程体系和教学方法是艰难的。但是,如果改变教育思想,有一个清楚、合理的目标,经过一段时间的摸索,一定可以找出一种与中国的法律实践相适应的理想的法学教育模式。当然,“改革”的呼声早已不绝于耳,有关的探讨也不乏真知灼见,也有些法学院进行了有益的探索。但是,关于法学教育改革的目标和方法的认识都远未成熟。

二、 法学教育的目标:培养法官能力

(一)法学教育应主要面向法律实务

法学教育的目标,是一个具有根本性的问题。只有解决了目标问题,才能以其作为一个标尺,来衡量现有的法学教育到底有哪些缺陷、应当如何改进。在很长一段时间内,法学界曾经讨论过法学本科教育到底应当是通识教育、专业教育还是二者的结合。就专业教育而言,又有培养学术型人才还是应用型人才的疑问。*参见曾宪义、张文显:“法学本科教育属于素质教育——关于我国现阶段法学本科教育之属性和功能的认识”,《法学家》2003年第6期;徐显明:“法学教育的基础矛盾与根本性缺陷”,《法学家》2003年第6期;廖益新:“法学本科素质教育中的问题与改革”,《法学家》2003年第6期;杨志坚:“素质教育的针对性、价值取向和法学本科教育的改革调整”,《法学家》2003年第6期。

笔者认为,法学本科和其他本科专业一样,首先应当具有通识教育的性质。这涉及大学教育的定位问题,这里无法详论。在中国,由于基础教育的质量低劣,大学阶段更需要进行通识教育。其实,通识教育对于法科学生来说更加必要。因为法律职业要求从业者具有广博的知识、对经济、政治、社会乃至世故人情的理解和洞察力,有的业务门类甚至需要对科技、医疗卫生、心理等方面有深入的理解。法律职业的这个特点,与自然科学、工程技术、会计等领域有很大的不同。对于法律从业者来说,通识教育甚至就是专业教育的有机组成部分。正因为如此,下文建议设置一个“预备知识教育”阶段,其广度和深度大大超过一般讨论的大学通识教育。

但是,通识教育是法学教育与大学中其他专业教育的共同点,而非法学教育的特点。因此,必须对于专业教育部分的目标进行清楚的定位。对法学教育目标的讨论,主要针对的是专业教育部分。

教育作为服务业的一种,必须主要考虑满足受教育者以及社会的需求,而非满足教育者(大学、教授)自身的期望。因此,法学教育必须主要考虑毕业生将来的人生和职业需要。*当然,教育者还必须有远见,并非只是为了让学生“适应社会”并由此成功发达,还要让他们有能力引领职业乃至社会的发展。也就是说,还要让学生将来有能力“改变社会”。但是,这一角度应贯彻于教学内容(下文关于课程设置和教学方式的讨论中涉及这一方面),而非目标设定。特别是,能够担负起这一任务的毕业生只可能是少数人,多数人只是在自己的日常工作中平凡度日(这当然也是值得尊重的选择)。所以,教育的首要目标仍然只能是让学生将来成为训练有素的执业者。显然,学生最希望的是法学教育能够为其将来的职业生涯打下坚实的基础,而这也是社会对法学教育的首要需求。

宽泛地说,法科学生的毕业去向主要是从事法律实务。此外,也有部分法科毕业生从事立法工作、教学研究工作,甚至不乏“弃法”从商、从政者,其成功者已经不乏其例。既然法科学生的职业选择如此之广,要想让他们通过三、四年的学习而具备所有必需的能力,显然是不可能的。法学院必须以其中一种职业为主来训练学生相应的能力,适当顾及其他职业的需要。同时,必须考虑学院式教育的长处与短处,发挥比较优势。不足的部分,应留给学生在毕业后通过实践中的不断学习来提高。

但是,这种主要目标模式的定位,却不是这么容易。需要进行取舍,而且是艰难的取舍。在法科学生的就业选择中,非法律职业显然不能成为法学教育的主要考量因素。即便像美国那种以精英法学院作为政治家“培养基地”的国家,也不可能将法学教育的主要目标修正为政治家。换一个角度说,法科毕业生之所以在其他职业中成功,不是因为他们在法学院中系统学习了与其将来职业有关的课程,而是因为他们通过法学专业教育所形成的素质,对于从事其他职业有帮助。

法律职业可以包括三大类:①法律实务工作者。包括法官、律师、检察官、公安警察、企业法务人员、公务员等。他们的工作属于各种方式的、繁简程度不一的法律适用工作。②立法工作者。这主要是各级人大或者政府的法制工作部门的工作人员,其工作内容之一是起草、修改规范性文件。这里当然也可以包括各级人大常委会委员和人大代表。③法学教师和研究人员。这三类职业所要求的知识基础有共同之处,但是有不同的侧重。最大的区别是,立法工作者和法学研究者的工作更加“自由”,在一定程度上可以不受限于现行法的状况,而专注于如何改进它。法律实务工作者尽管也可以考虑改进问题,但是,不论现行法有何种缺陷,他们都必须以其作为工作的前提。他们对于法律改进的贡献,只能在法律解释(包括法律漏洞补充)的狭窄范围内进行,因而要受到严格的约束。显然,后两类职业的从业人员的人数要少得多,不足以作为法学教育的主要目标,*需要注意的是,如下文所分析的,训练法官能力主要体现为法教义学的训练。而法教义学的训练,对于立法工作也具有直接的意义。参见(德)卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2004年版,页76-77。对于法学者来说,由于法教义学是法学研究中的主流,因此法官能力的训练对于此类法学研究来说也是最基本的。即使是从事法哲学、法社会学、法史学等交叉学科的研究,法教义学的严格训练也应构成此类研究的基础。马克斯·韦伯是一个最佳的例证。而中国的法律交叉学科研究中所存在的最大问题,并不是有关学者对于经济学、社会学等其他学科的理解是否深入,而是多数学者自身未曾受到过好的法教义学训练,鄙视或者不耐烦于法教义学层面的理解。因此,他们的研究成果多数缺乏现实价值,也难以受到部门法学者乃至实务部门的重视。而只需要在基础课程的具体内容上略微顾及这两类工作的角度,开设一些选修课程以便有这两类职业志向的学生深入学习,也就足够了。*但是,有的教师在讲授一些基础的部门法课程上,主要是批评中国现行法如何不好,介绍外国法如何好,并告诉学生现行法应如何修改。这种教学内容固然可能体现很高的学术水平(但也绝非必然),却未考虑到这种教学对绝大多数学生实属无益,甚至有害。类似观点,参见冀祥德等:《中国法学教育现状与发展趋势》,中国社会科学出版社2008年版,页160-161。

既然法科学生主要从事法律实务,法学教育应当主要培养学生具备相应的能力。这一点,至少在理论上已经成为大体的共识。*徐显明:“职业化是未来趋势”,载《光明日报》2012年10月5日,第4版。《培养意见》将“应用型、复合型法律职业人才”作为法学教育的主要目标,这里关于法学教育的“应用”目的的定位,体现了一般观点,应予肯定。但是,这一定位仍有进一步深化的必要。

(二)法学教育应以训练法官能力为主

法律实务工作中最重要的两种职业是律师(包括法务工作者)和法官,而两者所要求的能力有一定的差别。法律实务工作者中最庞大的群体显然是律师。何老师认为,中国的精英法学院应当培养合格的、能够从事高端律师服务工作的精英律师,而这种“高端律师”、“精英律师”,主要在大型律所从事“防御性法律服务”。*何美欢,见前注〔2〕,页1、2。何老师的观点容易给人的一个印象是:既然精英法学院应主要培养精英律师(主要指商务律师),那么法学院应当着重培养商务律师相应的能力,而这种能力和法官或者诉讼律师的职业能力是不一样的。*比如,赵晓力教授在对法律硕士提建议的时候说:“总体上,我们法学院现在的课程设置仍然是以诉讼和法庭为中心的。然而,一个明显的事实是,现在律师业利润最丰厚的一块并不是诉讼,而是非诉讼业务。公司法务以及政府法务的工作中心早已不是围绕应付诉讼而展开,而是贯穿公司业务和政府行政的整个过程。所以,我对法律硕士的建议是,把那些围绕法院和诉讼产生的无数概念、原理、特征的研究留给别人,你们另辟蹊径。”见赵晓力:“2010年清华法学院开学典礼致辞”,http://www.360doc.com/content/10/0928/23/1924441_57182586.shtml,最后访问时间:2013年8月20日。尽管赵晓力教授给本科生提出了不同的建议,但是,既然本科生中的很多(也许是多数)将来也是做这种非诉律师,他的建议岂不也能够适用?

笔者认为,这未必是何老师的原意。何老师从未认为“精英法学院”应当把为大律所培养商务律师作为主要目标,尽管她尤其重视法科毕业生能否胜任大律所的工作,并从这个角度来反思中国法学教育存在的问题。她只是建议精英法学院应“集中资源提供智能技能培育及法律知识传授”。她特别提及美国的执业者关于法学院不再教授研究方法或法律推理方法以至于法科毕业生不能很快地投入工作的指责,指出其实质是认为法学院没有做好智能技能培育的工作,并认为中国应当汲取教训。*何美欢,见前注〔2〕,页15、16。何老师所强调的研究方法和法律推理方法,是各种法律职业所共通的基本能力,其核心内容仍然围绕着诉讼。

从何老师的教学实践来看,她的普通法精要课程和商务律师的业务并无直接关系。何老师的这个四学期课程,前两个学期学习判例阅读技能,第三个学期学习制定法阅读技能,其内容仍主要是阅读判例,不过判例内容以解释制定法为主。第四个学期是研究和写作(其实主要是围绕模拟法庭而进行)。可见,何老师的教学过程以法院判例为核心。她希望通过判例的阅读,训练学生理解、分析、陈述、适用判例以及发现错误与评价的能力。*何美欢,见前注〔1〕,页157。并参考其关于制定法阅读能力的说明。同书,页167。无论如何,这肯定不是商务律师在业务中所直接运用的能力。何老师甚至没有刻意培养诉讼律师的能力,因为这意味着要求学生尽可能地从原告或者被告的角度提出对己方最有利的主张。那么,何老师的做法与她对毕业生应胜任商务律师工作的期待之间是否有矛盾?笔者认为并无矛盾。商务律师的工作,只是将同一套知识和能力在另一个场合、为了另一个目的而灵活运用而已。

德国的法学教育的主要目标,是培养学生具备“法官能力”。这意味着法学教育以法律适用而非立法为重点,也就是,不是学习怎样制定好的法律,而是怎样适用既有的法律。它要求对不同的利益进行权衡,训练学生在不同利益发生冲突时,尽可能站在一个中立的立场上寻找公正的解决办法,也就是,哪项法律规则应当被适用、哪种利益应当依法被优先考虑,还要训练其对不同法律理由、法律观点进行权衡和评价的能力。*汉马可:“德国法学教育的取向、体制与核心方法论”,访问地址:http://fxy.buaa.edu.cn/dispnews.php?newsid=186,最后访问日期:2013年8月20日。

在德国,对于这一目标的一种质疑是,多数学生将来从事律师职业,而法学教育中却缺乏训练学生学会撰写合同以及代表当事人在法庭上有策略地、熟练地进行辩论的能力等律师技能,因此很多人认为法学教育应当更多地以律师职业为导向。这引发了德国2002年的法学教育改革,其中包括法科学生可以在高年级阶段得到律师执业技能方面的训练。但是,法学教育仍然保持着以法官为训练榜样的教育模式,其重心仍在于法律的正确适用。*汉马可,同上注。德国的法学教育改革,集中体现在了2003年7月1日施行的《法学教育改革法》。该法并未对法学教育的目标明确进行改革,但是在立法文件中提出了“具有全方位工作能力的法律人”这一概念,显示法学教育不再以法官为唯一的培养目标,而是要培养在任何一个法律职业领域都有能力开展法律工作的专业人才。在该法中规定:应学习的必修课包括民法、刑法、公法以及程序法的核心领域,以及法学方法论、哲学、历史和社会的基础,选修的专业领域目的在于补充学习、深化与之相关的必修课程,以及与之相关的跨专业和国际性的知识;学习的内容应考虑司法、行政以及法律咨询实践,包括为这些实践所必须的关键性技能,特别是谈判管理、进行会谈、辩论、调解纠纷、和解、听证以及交往能力。参见邵建东编(译)著:《德国法学教育的改革与律师职业》,中国政法大学出版社2004年版,页16以下。这些理念和措施都深具启示性。但是不能忽视的是,培养法官能力仍然是德国法学教育的主要目标。中国与其他国家一样,法院(或者诉讼)是所有法律实践活动的核心环节。这对于检察官来说自不待言(其主要工作是将刑事案件起诉到法院,或者监督民事、行政案件的审理)。对于诉讼律师来说,其主要工作就是参与法院诉讼。非诉律师的角色虽然有所不同,但是诉讼视角仍然是最根本的。对于仲裁员或者参与仲裁的律师来说,其工作在大多数情况下与法院类似(至少在实体法的适用上)。所以,笔者认为,应当借鉴德国经验,将中国法学教育的目标定位在主要培养法官能力。

(三)法官能力是什么?

法学教育的核心,应在于培养学生对于我国主要的实体法、程序法具备全面的知识,以及进行法律解释与适用的能力。这些知识和能力应足以胜任法院的民事(包括商事)、刑事、行政审判的基本工作,将来经过短期学习即可胜任全部类型的审判工作。

培养法官能力,主要是培养其法教义学上的知识和能力。法教义学是指以法规范为研究对象,以阐明法规范的含义为主要任务的学科。一方面,法教义学以立法为核心,并基于判例和学说上关于法律解释之见解的积累,而构成一套关于现行法之内容的知识体系;另一方面,法教义学包含了一套探求“新”的法律“知识”的方法:法律需要解释才能够适用,而法教义学上形成了一套法律解释的方法,运用该方法可以使一个关于特定法律规范的疑义得以解决。法教义学之所以是法官能力的核心,是因为这套知识体系就是可以直接运用于司法工作的知识,这些方法就是法官在发现法律、解释法律时所运用的方法。

在法教义学上,并不存在“理论”与“实践”的分野问题。它是理论,但又可以直接应用于实践,甚至只有在“实践”(案例分析)中才能更好地学习这种理论。法教义学具有高度的理论性、学术性。这不仅在于法律知识的抽象性、体系性,而且在于法律解释是一种可以与具体个案相分离的、可以通过运用一般资料和抽象思考而进行的工作,因而具有“学术”的特征。*何老师关于法学教育目标的表述虽然与笔者不同,但实质是类似的。何老师认为,法学教育应当是“博雅的”和“学术性的”,学生应当理解最基础的法律知识和理论,并且在技能方面能够理解、适用、分析、归纳、评价法律理论。参见何美欢,见前注〔1〕,页60-82;何美欢,见前注〔2〕。从大陆法系的法学方法论的角度,在解释法律的过程中,除了需要对法律理论体系有透彻的理解,还需要检索判例、学说、立法资料等材料,加以分析、归纳并作出评价,还要得出自己的结论。也就是说,何老师所建议的这些技能都已经包含在法律解释与适用的过程之中,并通过相应的训练而得以形成。当然,对法教义学的强调意味着法学教育并非全方位地培养法官能力。事实发现的能力以及其他实务技能更适宜于在实务工作中培养,而非法学教育的重点。*何老师说,法学院只能生产“毛坯”,它的任务是保证学生在这个基础上继续发展。何美欢,见前注〔2〕,页14。本文虽然倡导法学教育以“法官能力”为目标,但严格来说法学院也只是生产“毛坯”法官。

需要注意的是,法教义学并非法逻辑学,并非以演绎推理为唯一方法(它在法律解释和适用中只是一种很不重要的方法)。*参见(德)齐佩利乌斯:《法学方法论》,金振豹译,法律出版社2009年版,页125。实际上,当代的法教义学早已公开地承认法律解释中存在价值判断问题,并努力以一套在长期的法律实践中被反复尝试、运用,并在理论上获得普遍共识的方法,使法律适用中的价值判断问题可以被相对客观地论证、审查和批评。*拉伦茨,见前注〔13〕,页94-112;许德风:“论法教义学与价值判断”,《中外法学》2008年第2期。法教义学也因此被戏称为“价值判断的‘口诀’”。参见许德风:“法教义学的应用”,《中外法学》2013年第5期。其中,经济、社会、政治层面以及相关理论的考量,可以发挥巨大的作用。所以,法教义学并不排斥社会科学、哲学乃至“人文关怀”的介入。*正因为这一原因,笔者才在强调基础部门法学习的同时,强调基础理论课程的学习(参见下文)。笔者的一个尝试,参见葛云松:“纯粹经济损失的赔偿与一般侵权行为条款”,《中外法学》2009年第4期。孙笑侠教授指出,法学有三个“向度”:法规范学、社会法学、哲理法学,而法规范学(即法教义学)是其中的主流和基础,至少应当是法学教育的主流。因为法学教育应当是职业型教育,只有法规范学才能让学生具备从事法律职业的基本功。*孙笑侠:“法学的本相——简论法科教育转型”,《中外法学》2008年第3期。笔者赞同他的见解。

当然,法学教育中也应适当地训练律师(诉讼律师和非诉律师)、立法者以及学术研究者所应具备的能力,为此应提供包括法律诊所在内的相应课程。但是,它们主要应体现为高年级选修课。案例练习课中也可以适度训练律师角度的法律应用能力,但只能占据一个较小的比例。

(四)几个相关问题

1.培养法官能力并非“以吏为师”

需要注意的是,培养法官能力,并非指养成适应当前司法实践工作的法官,而是指训练学生具备像一个理想中的法官一样的能力。这种强调是为了避免一个误解,似乎法学教育应当以法官为师,模仿中国现实中的法官。

相对于发达国家,中国的法律还比较粗陋(尽管体量已经非常庞大),根据这样的法律判决案件似乎相对比较容易。其实恰恰相反!一个欠缺精巧的立法技术、充满矛盾和漏洞的法律体系,给法律适用工作带来了沉重的负担。要想以这样一套法律为依据作出妥当的判决,其难度要远远高于西方国家,因而实际上中国法官必须具备比西方法官更高的能力。*黄卉教授的一个精彩的比喻是:“我们的工作不是在一张白纸上作画,也不是给一张上乘国画装裱,而是在一张已经被涂鸦的画纸上再创作,那些不堪的笔触遇到妙手就能回春。”黄卉:“‘一切意外都源于各就各位’——从立法主义到法律适用主义”,《读书》2008年第11期。法学教育就要训练出这种“回春妙手”。

可是另一方面,中国法院的现状如何?笔者可以大胆地作出一个“骇人听闻”的判断。至少在笔者所熟悉的民法领域,笔者通过法律数据库读过的判决书有上千个,包括最高人民法院的许多判决。其中没有一份判决书可以令人完全满意。笔者并非采用了什么高标准,而仅仅是从一个判决书应有的基本思路的角度来说的。当然,存在一些非常有价值的判决,但是它们大多是在某一个问题点上显示出深入的思考或者敏锐的见识,从一般的法律解释、推理过程来看,基本是不及格的。

因此,尽管当前的司法实践经验对于法学教育来说具有许多层面的价值,*苏力教授认为,一个没有法科学历、没能通过司法考试、但在基层司法一线工作了20年的法官,法律知识和能力不一定弱于一位读了20年法律教科书的学者,“除非我们认为真知不来自实践,除非我们认为检验真理的标准不是实践”。参见苏力:“法律人自身的问题”,《北方法学》2011年第4期。笔者完全不能赞成这一见解。法官的工作有两个层面:解决纠纷,并且适用法律解决纠纷。一个有经验的法官可以基于人情世故、社会经验而很好地解决纠纷,并且可能比任何法学教授都高明,但是没有好的法律训练,根本不可能掌握复杂的法律知识体系和法律方法,除非他具有非凡的悟性而自学成才。打个比方,一个没有学过医但是操刀20年、“自学成才”的民间医生,也许有其独到之处,但是不可能和训练有素的外科医生相比。人的行走要靠地面的摩擦力,但人类走了千百年的路之后,近代物理学家(他们远非翻山越岭的高手)才揭示了其一般原理,可见实践未必可以出真知。但法官的专业能力离一个较为理想的状态还差很远。法学教育的目标应当是让学生具备理想状态下的法官应有的知识和解释与适用法律的能力。他们将来进入法院后,并不是以更快的速度变得与资深法官一个模样,而是可以在熟悉操作流程后,体现出更加高超的专业技能。所以,本文所称的“法官能力”,其要求大大超过法院目前所达到的程度。

2.培养律师能力为何应当处于次要地位?

法科毕业生担任律师工作的人数更多,是否更应当主要关注律师能力(而非法官能力)的培养?从诉讼律师的角度看,律师工作的出发点是对法官态度的预测。*将这一观点发展到极致,法律本身也就是一个坏人对法院或法官的态度的预测。参见小奥利弗·温德尔·霍姆斯:“法律的道路”,载(美)斯蒂文·J·伯顿:《法律的道路及其影响》,张芝梅、陈绪刚译,北京大学出版社2005年版,页416以下。当事人找到律师后,律师肯定要根据其事实状况(包括证据的充分程度)和对法律的理解,预测法院会如何审理和裁判,胜诉几率有多大,然后作出起诉或不起诉的建议及方案。即便因为证据或其它考虑而需要达成和解,法官会如何判案仍然是双方讨价还价的出发点和参照系。*以离婚诉讼为例的分析,Mnookin & Kornhauser, “Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce”, 88 Yale L. J. 950 (1979).诉讼过程中,律师固然要尽量寻找对本方有利的事实和法律理由,但是其要点仍然是关注法院会考虑何种事实、考虑适用哪个法律规则以及可能如何解释,进而试图以自己的观点影响法官。可见,律师的诉讼业务完全是从属于法官视角的。当然,在教学中让学生像律师一样挖掘所有的“pros and cons”(正反双方)是有益的,但是法学课程不能满足于此,仍然要训练学生像法官一样作出抉择。与日常生活乃至经济或政治性的决策一样,我们可以相对容易地挖掘出某种方案的利弊,但是要权衡利弊并作出抉择却艰难得多。法律人必须学会在信息不充分、正反两方面“都有道理”的情形下,作出一个慎重但明确的决定。法科学生必须具备这样的意识和能力。

从事非诉业务的民商事律师(主要是商务律师),似乎离诉讼、离法官很远。法官能力的培养是否偏离于其业务需求?绝非如此。*非诉律师中的大量业务,其实没有什么“法律含量”,属于高薪的“低级”工作。以中国IPO过程中证券律师的工作为例,无非是需要熟悉各种法规,尤其是证监会多如牛毛的各种细致规定,只要“手熟”(熟悉有关法规和操作过程)即可,需要动脑筋的地方不多。此类业务不需要什么“高级”技能,所需知识也无须在法学院学习。

非诉律师的视角通常来说仍然从属于法官视角。比如起草、见证一份遗嘱,律师固然直接考虑的是继承法中关于遗嘱生效的形式要件(比如口头遗嘱原则上无效,代书遗嘱的见证人问题)、内容方面的要求(比如必须给需要扶养的继承人留下一定的遗产)。但是,这一工作的实质仍然在于:一旦所起草、见证的遗嘱的有效性被质疑,法院会如何判决。因此,对于那些法律解释上有或可能有争议的问题,律师通常会特别小心。他们会搜集各地、各级法院就该问题的判决,搜集有关学说,以便更为准确地知道:一旦涉诉,法院会如何判决。而这一评估的结论将直接决定其如何向当事人提供法律意见。实务当中,律师常常需要向当事人提示“法律风险”,其主要意义就在于让客户了解某种做法可能发生的争议及其消极影响。换言之,一旦涉诉,法院可能做出的裁判及其对客户利益造成的影响。

商务律师最有含金量的工作是设计各种交易框架。*何美欢,见前注〔1〕,页67。特定的商务目标的达成需要一个较为复杂的法律安排,而律师需要设计出一个能够最大限度实现商务目标、法律风险可控的框架,当然最好还要简便、廉价。这种业务所需要的能力,应当如何养成?不妨以信用证为例。信用证是国际支付结算中最重要的形式,过程非常复杂,但安全性高。信用证是在国际贸易中渐渐发展出来的。我们在此假想一下,假如信用证还没有被“发明”出来,一个律师需要具备何种能力,才能够对于这种支付方式的诞生和完善作出贡献?

就律师必需的法律基础知识而言,他应当对合同法(特别是买卖合同)的法律规范(当然还有国际私法规范)有透彻的了解,理解“合同自由”原则。这样,律师在接受客户(比如货物出口方)的委托而接触这类业务后,在逐步了解国际贸易以及支付结算中的各种风险点后,就可能为当事人设计出信用证这种以开证行与受益人之间“单据买卖”为主要特征的合同,让出口方、进口方之间在支付结算上的风险有一个新的交易框架。进而通过与其他各方的协商,使得这一安排精细化。在此过程中,律师需要不断地思考:假如发生诉讼,法院会如何判定合同以及合同条款的效力、如何解释其内容等。显然,那个首创的律师是一个伟大的律师。但是,法学院能够为他做的事情,只是使其具有完备的基本法律知识,以及灵活运用这些知识的能力。剩下的东西,只能源于实践。我们还可以再以资产证券化、信托投资基金等“高端洋气”的交易安排为例。限于篇幅,这里无法多谈,但实质也是一样的。

商人的要求千变万化,不可能事先预测,也不可能在法学院中学习(更没有这个必要)。律师所需要的仅仅是熟练掌握以诉讼为核心的法律概念和规则体系,然后在特定的商人提出要求时,就可以在透彻了解商业实践后,迅速地设计出整体框架,并逐步完善其细节。当然,某种专门训练也有一定的裨益,因此,法学院可以在本科高年级设置一门研究交易框架设计的课程,通过几个例子来训练这种“灵感”以及“转化”的技巧,以便将来能够举一反三。但是,无论如何它肯定不是法学教育的核心,而只是核心能力的一个应用。在法官能力的基础上,商务律师所需要的技能基本上是“一点就透”。

3.“技能”和“理念”之间的关系

本文的分析似乎只强调法律知识和法律技能,却忽略了对法律理念,特别是法治信仰的培养,似乎还忽略了培养学生对社会的了解、关心以及社会责任感。*苏力教授认为,法学院在侧重法律和职业技能训练的同时,应当引导学生更多了解具体社会,更多了解中国和世界,更多了解经济、政治和社会。此外,法学教育还一定要注重学生的人格培养,包括责任感和使命感。参见苏力:“追问法学教育承担的历史使命”,《法制资讯》2011年第5期。笔者并非这个意思。

法学教育的确应当包括这些内容,但这并非在课程之外的感召或者宣传,而是要系统地融入课程设置。在笔者所建议的预备知识教育以及法理学、法社会学等课程中,可以系统地培养这些意识;在部门法课程中,教师应当引导学生在理解法律知识以及进行法律解释和适用的过程中,体会这些理念并妥当地加以运用,使其扎扎实实地融入对法律的理解,而非游离在法学知识和技能之外,变成一个“旁观者”的角度。

法治是一种价值观念,也是一种技术。法官所应当具备的技能,是一种以法治原则和理念为基础,并且在操作过程中对其进行实际运用的技能。“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”的观念固然包含了部分的法治思想,但它假定的是法律的含义清晰无疑,执法和司法工作中要做的就是严格地适用它。实际上,法律适用过程要复杂得多,法治原则的体现方式也复杂、微妙得多。例如,在刑法领域有罪刑法定原则,因此一个行为再丑恶,在法无规定的情形下仍然不发生刑事责任。但是,法治原则如何体现在具体的刑法规范的解释中,理解起来则很不容易。民事法规的解释则更加微妙。对法治观念及其抽象理论的了解和认同固然是有益的,但是更重要的是,法律人能够通过法律解释以及法律过程的每一个环节,在无形中浸润于其中所包含的法治精神。最理想的法学教育是,一个法律人哪怕毫无理想主义的色彩、满心“名利思想”,但是当他阐发法律问题、解释法律条文时,却可以将法治的精神贯彻在其中。相反,一个法律人如果充满对“法治”的激情,却不懂得如何在具体工作中运用它,仍然不是合格的法律人。

各种法律技能中,最核心的是法律解释的能力。法律人应当敏锐地认识到法律解释中的价值判断问题,并且妥善运用各种方法加以解决,其中包括基于其对当下社会问题的深入认识而进行分析。这些意识并非超法律的,而是法律技能的应有之义。苏力教授认为,中国最重要、最核心的社会法律问题从来不是纯法条、法律、法理甚或法治的问题,真正对社会有重大贡献的法律人固然必须坚持法律,同时也要超越法律。*苏力,同上注。笔者赞同在法学教育中培养一些这样的意识,但是,“超越法律”的思考只能占据一个非常次要的地位。法学教育的核心仍然是法律适用,必须在“坚持法律”的范围内寻找更好的法律解释。

其实,法学方法本身就包含了一定的“超越”因素,例如法律解释中的目的解释,以及各种灵活的法律漏洞补充。这些都是法治原则所允许的“超越”。“超越法律”的工作应当主要留给职业政治家去做,法律职业人员中只有极少数人(例如最高人民法院法官)有机会并且有必要去做。法学教育培养的主要是将来从事普通法律工作的人,而不是将来的霍姆斯。其实,霍姆斯之所以成为霍姆斯,根本不是任何学校教育的结果。更何况,霍姆斯似乎也从来没有主张超越法律。

“法治”是法律和法学的灵魂,其本身就具有重大的社会价值。坚持法治,是法律人能够为社会做出的最大贡献!在某个具体制度上,如果某种有更好社会效果的判决必须以违反法治原则为代价,那么这个判决的社会贡献远不及于它对社会的祸患。“超越法律”的观念如果被过分强调,可能导致法律人藐视规则以及法治原则。这是极其危险、有害的!

4.为何不设定更为宏大的目标?

有学者认为,法律人才应当具备系统、精深的法学理论功底和较强的实务操作技能,具备强烈的人文精神和多学科知识体系,而法学院应当提供“拿来即可使用”的“制成品”。*杨士林:“卓越法律人才应具备的素质”,http://www.chinalaw.org.cn/Column/Column_View.aspx?ColumnID=678&InfoID=6120,最后访问日期:2013年8月20日。比如,中南政法学院在20世纪90年代提出,要培养“懂法律、懂经济、懂管理、懂外语的应用型法律人才”。*吴汉东、刘茂林:“卓越法律人才培养若干个问题探讨”,http://www.chinalaw.org.cn/Column/Column_View.aspx?ColumnID=678&InfoID=5905,最后访问日期:2013年8月20日。笔者认为,在设定法学教育目标时,绝不能面面俱到。上述要求,不要说法科学生不可能做到,在优秀的法官、律师甚至法学教授身上,也很难集中如此之多的优秀素质。法学教育是法律训练的一个环节,而非全部。而法律职业是需要终身学习的职业。特别是,法学院根本不适宜于全面培养实务技能。

《培养意见》中认为法学教育应当“适应多样化法律职业要求”,本文的主张与此并不矛盾。法科毕业生中担任法官的只占很小的比例,但是以培养法官能力为目标,是一种高标准的要求。具备了法官能力,担任其他法律职业甚至非法律职业,就有了最为扎实的基础。相反,如果因为就业方向的多元,就在教育目标上试图迎合所有的需要,必然导致目标混乱,结果是哪一个目标都不能实现。*参见韩赤风:“当代德国法学教育及其启示”,《比较法研究》2004年第1期。

《培养意见》强调培养“复合型”法律职业人才,希望“提高学生运用法学与其他学科知识方法解决实际法律问题的能力”,似乎是希望法科毕业生同时具备某种其他专业的知识(比如会计、计算机)。笔者认为,“艺多不压身”,多学些知识当然是好的。现在有很多大学允许学生辅修另一个专业,或者取得双学位,这在总体上来说是好事,可以拓宽学生的知识面,也有利于其就业和职业发展。但是,绝对不能为了“复合”而冲击法学专业课程的学习。法学专业课程应有的课程体系和培养目标不能因此而改变。“复合”是一种锦上添花而已。并且,还须考虑学生的学习负担,以免什么都学不好。在笔者后文所建议的课程体系之下,法学专业课程的负担已经很沉重。应强制性地要求每学期所修课程不能超过一定的学分数;修读双学位的学生,必须延长学习年限至少1年。*在澳大利亚,有70%的法科学生同时修读另一个学士学位,但是学制则从4年延长至5年。参见马丁·契诺克:“澳大利亚法律教育的一些问题”,《比较法研究》1998年第4期。

三、 法学本科的课程结构

上文讨论了法学教育的目标。那么,如何设置法学院的课程,以及采用什么教学方法,才能够养成这种以法官能力为主的多方面的法律能力?这里先考察课程结构问题。

(一)基础的部门法课程的重要性

上文已经提及,因为各种因素,我国法学院中几门最基础的部门法课程的学分数太少了。再加上教学方法不得当,导致学生基础不扎实,这是法学教育中目前最大的问题。

在德国,*以下介绍参考了德国慕尼黑大学(http://www.en.uni-muenchen.de/)和康斯坦茨大学(http://www.studium.uni-konstanz.de)对第一次国家司法考试学程(Erste juristische Prüfung)的介绍。法学院的学习通常为九个学期,被分配为三个阶段(4:4:1)。前四个学期被称为基础学习阶段(Grundstudium),学生主要学习民法、公法和刑法等基础部门法课程(Pflichtfächer),*作为德国国家司法考试和大学法学院教育的民法、刑法、公法,其含义比通常都要广,不仅包括实体法,还包括相应的程序法。例如,民法不仅包括《德国民法典》的五编,还包括商法、劳动法、社会法、民事诉讼法的内容。但从第一次国家司法考试的要求以及法学教学的目标来讲,狭义民法依然是重点,而包括商法在内的特别民法以及程序法都只做概要考察。各州具体要求不一样。汉堡州的情况,参见Verordnung über die Prüfungsgegenstände der staatlichen Pflichtfachprüfung im Rahmen der ersten Prüfung vom 23. Dezember 2003,载汉堡州司法部网站(http://justiz.hamburg.de);巴登符腾堡州的情况,参见《法学教育和考试法》(JAPrO)第8条。并且必须通过相应考试(统称为中期考试)。后四个学期被称为强化学习阶段(Hauptstudium),学生一方面需要选择自己的“重点研究方向”,*以慕尼黑大学提供的9个重点研究方向为例,包括:法学基础;刑事正义、防卫与预防;竞争法、知识产权法与传媒法;企业法之一:公司法、资本市场法和破产法;企业法之二:劳动法与社会法;国际私法及程序法、欧洲私法及程序法、外国私法及程序法;德国与欧洲公共经济法;欧洲公法与国际公法。另参见Günzel, Schwerpunktbereichsstudium und Schwerpunktsbereichsprüfung an der Universität Triel, LKRZ 6/2008, S. 237 ff.在该领域内系统学习通常约16学分的相关课程,并完成相应考试;*以慕尼黑大学的劳动法和社会法方向为例,它就包括一门必修课、六门选修课、两门研讨课以及六门补充课程。另一方面仍继续参加旨在复习和深化前四个学期内容的课程。剩下的一个学期则用于全力准备第一次国家司法考试(尽管之前也一直在做准备),其内容是民法、公法和刑法。第一次国家司法考试的成绩包括两部分:一部分是由各大学自行组织的所谓“重点研究方向考试”,占总成绩的30%;另一部分则是国家层面的、由各州组织的所谓“必修科目考试”,通常包括三门民法、两门公法、一门刑法(均为5个小时)的笔试以及综合涉及三个领域的一门口试,这占总成绩的70%。*2011年各州第一次国家司法考试的内容构成,参见德国联邦司法部发布的相关统计数据(Ausbildungsstatistik 2011),德国联邦司法部网站(https://www.bundesjustizamt.de),页3、6。关于司法考试的详情,参见Barbara Lange, Jurastudium erfolgreich, 5. Aufl., München 2009, S. 71 ff.以上可见基础部门法课程在德国法学教育中的核心地位。

美国法学院的必修课程门数和学分数都不多,通常在一年内完成,宪法、合同法、侵权法、财产法、民事诉讼法、刑法是多数法学院的主要必修课程。但是,熟悉美国法学教育的何美欢老师却特别强调课程的“结构性”。她说,美国法学院树立了一个巨型的坏榜样:从理论上说,美国法学院的课程结构的优点在于教师有极大的自主性及弹性,学生也可以按照本身的学术兴趣与专业计划量身定造学习计划,但实际上,学生还是在一个狭窄的范围内选课,选的都是“实用”课程。但是,因为整个课程计划没有结构,每一门课都要从零开始,每一门课都变成了入门课。何老师认为,无结构的课程的实践有百弊而无一利。为此,何老师建议的必修课程多,选修课程少,并且必修课的进度要按照难度、需要性的顺序排列。其目的在于让学生从基本学习开始发展,为未来的学习打下扎实的基础。*何美欢,见前注〔2〕,页29。笔者完全赞同何老师的见解。

何老师说,执业内容愈复杂,法律理论愈重要。实践的最佳指导是理论。法学院的任务是保证当学生离开母校时,他对法律的主要范畴的结构有扎实的基础,他有能力在这个基础上按照他执业的要求继续发展。因此,基础知识比任何“前沿性的”东西更重要。在实务上,碰到新问题时,最重要的是对它进行基本结构分析,即回到最原始、最古老的基本原则。当然,有时新问题要求将目前的法律解构,然后再重构新规则,即制造新知识,但这种工作要求律师对原有的法律,特别是基本原则有透彻的认识。关键仍然是扎实的基础知识。就自学目的而言,最好的法学教育就是培养扎实的知识基础和技能基础。*何美欢,见前注〔2〕,页9、14。

基础的部门法课程的重要性,怎样强调也不为过。在法律职业中最为经常运用的就是这些部门法的内容。法律的方法和技能,在这些部门法中有最为全面、深入的体现。只有进行深入的学习,才能熟练掌握其广泛的知识以及技能。不仅仅从法学教育应用性的角度看是如此,而且,基本的法学学术训练也必须从这些部门法的学习中开始。

一个可能的质疑是,学生将来的就业方向很多元,在基础的部门法上用功太多,将导致很多的“无用功”。这是一个可怕的误会!就像一个临床医生,尽管其执业时大多区分为很细的科室,比如消化内科、眼科等,但是医科学生必须对人体有全面而深入的了解,在医院实习时必须“转科”,从而全面了解各个科室的诊疗工作,然后才能进入一个专门的科室进行更精细的学习。法律人也是如此。

以法科学生就业面最广的民商事律师、企业法务工作为例,执业者运用最多的是民商事实体法。只有具备了扎实的民法基础,在纷繁复杂的商事法领域,才能够透彻理解相关法律。此外,执业者还必须对民事诉讼法有深入的了解,否则连日常的咨询工作都难以做好。民商事活动(例如订立买卖合同、企业并购)要广泛地涉及复杂多样的管制性行政法律规范,必须对行政法有全面的知识和深入的理解。刑法似乎关系较远,但是,在民商事法律工作中必须避免让当事人陷入犯罪的“陷阱”。更重要的是,刑法是法律方法、法律思维方式可以获得最为充分、集中和清晰地体现的法律部门。学好了刑法(不限于具体的刑法知识),对于学习民法和任何其他部门法都有莫大的帮助。

所以,应当大大增加民法、刑法、行政法、民事诉讼法这四门课的学分数,并增设相应的案例练习课(下文将重点分析)。此外,宪法、刑事诉讼法也属于基础课程,其学分数也应保持或者增加。

(二)基础理论课程的重要性

在各国的法学教育中,基础理论类课程通常不占重要地位。在美国和澳大利亚,通常并不将法理学等理论类课程作为必修课。在德国,法律史、法哲学、法社会学的地位虽然高一些,但是重要性弱于基础的部门法,并且相对来说不受学生重视。*邵建东:“德国法学教育制度及其对我们的启示”,《法学论坛》2002年第1期。以德国巴登符腾堡州为例,其基础理论课程(Grundlagenfächer)包括法律史、法哲学、法社会学、法学方法论、比较法、国家的一般理论六门之多,但学生通常只需要选修并通过其中任何一门课程即可(满足报名参加第一次国家司法考试的要求)。参见巴登符腾堡州的《法学教育和考试法》(Juristenausbildungs- und Prüfungsordnung - JAPrO)第3条第1款、第9条第2款第1项。

笔者认为,考虑到开课能力和学生的就业去向,至少在那些精英法学院,应特别强调基础理论课程的重要性,并大幅增加学分数。中国的大学生在基础教育阶段所获得的社会知识、社会意识以及社会科学观念太贫乏,而且多数学生的阅读、思考面很窄。因此,需要将这些理论性的视角引入必修课程,“强迫”其了解。这样可以培养学生广阔的视野,学习观察和理解社会问题、法律问题的多重角度,从而更深入地理解法律,也为跨学科研究提供基础。精英法学院的毕业生将更多地承担法律相关职业的引领性工作,这些广泛的视角和意识将产生持久的重大意义。另一方面,这些学校也通常具备开设这些课程的能力。

具体而言,笔者建议:除了法理学(内容包括法哲学)外,还应单独开设法律社会学、法律经济学课程作为必修课。法律史课程对于学生形成对法律的整体理解以及历史的态度有重要意义,但是,教学内容应不仅限于中国法制史,而是改为法律史概论,涉及中外法制史和法律思想史。还需要注意的是,按照笔者的建议,学生已经在预备知识教育阶段学习了哲学、经济学、政治学、社会学课程。*我国很多学者主张在法学教育中增加多学科视角的课程,特别是社会科学课程。参见周汉华:“法律教育的双重性与中国法律教育改革”,《比较法研究》2000年第4期;王晨光:“法学教育的宗旨”,《法制与社会发展》2002年第6期;苏力:“法学本科教育的研究和思考”,《比较法研究》1996年第2期。

笔者强调基础理论课程,与上文提及的法学教育目标是相容的。法律解释的过程,是一个需要进行价值判断的过程。其中所需要考虑的因素,尽管在部门法课程中应当涉及,但是,由于部门法课程担负着体系性地传授法律知识的沉重任务,还需另有其他课程对价值判断的各种视角和方法进行系统的训练。两者相结合后,才能够让学生具有全方面的能力。

(三)高级课程的地位

基础的部门法之外的法学专业课程,大多可以笼统地归入“高级课程”。其中,包括更为具体的部门法课程,比如竞争法、税法、知识产权法等,也包括基础部门法课程的拓展性课程,比如宪法基本权利、特别行政法、买卖合同等。少量的高级课程可以设置为必修课。其中,公司法、知识产权法的知识在法律职业(包括刑事法律工作)中几乎已经成为必备,而且内容复杂,自学并不容易,因此应当要求每个学生都有基础性的了解,应设为必修课。其他商事法分支,学生也应有一定知识,但简单了解即可,因而可设置一个低学分的商法概论。就经济法而言,可以设一个必修的概论课,但主要是简单介绍各部门经济法的内容,而非“经济法基础理论”,因为,不论它具有何种理论价值,对于实务工作来说都缺乏意义。国际公法、国际私法、国际经济法、环境资源法、劳动与社会保障法是教育部要求的法学本科专业必修课。笔者不认为它们属于每个学生必须掌握的领域,因而不赞成设置必修课。*何老师主张的必修课清单中包括欧盟法、英美法、金融法、竞争法、WTO法。何美欢,见前注〔2〕,页27。对此本文并不赞同。这些领域固然重要,但未必是多数法科学生的兴趣,法律职业上的需要也不广。但在教育部的现有规定未改变之前,唯一可做的是尽量降低其学分数。

各个法学院应当根据其规模和特色,开设选修性质的各种高级课程。如果采用下文所建议的六年制学制,则应在相当于硕士阶段的第五年设置不同的专业方向,学生应当选择其中一个专业。在特定的专业之下,应设置相应的必修课、选修课。此外,还有一定的学分量由学生自由选择,以满足个性化需求。

上述关于基础课程与高级课程之间关系的安排,并非贬低后者的重要性,更非给教师们的重要性或者工作价值进行“排序”,而只是基于法学知识体系的特点而有所侧重而已。如果学生能够通过基础课程获得更加完备的基础知识和技能训练,就可以将其轻松地运用于高级课程,从而获得更好的学习效果。所以,笔者的建议从根本上来说也是有利于这些学科的发展的。打个比方:大学理工科各专业以及经济学专业都对数学有很高要求,但是没有人会认为数学家高人一等,或者数学专业比物理、化学、经济学等专业更加重要。那种无谓的专业“自尊”应当摈弃。比如,目前的法学硕士招生中,经济法专业的主要考试内容是部门经济法(金融法、竞争法、消费者法等)。这有何意义呢?为什么不能考50%的民法、30%的行政法、20%的公司法(鉴于公司法的重要性)?*在这个方面,我国台湾地区的做法可供借鉴。例如,台湾大学经济法专业的硕士研究生考试有以下五个科目:民法、行政法、公司法与证交法、竞争法与知识产权法、英文。事实上,台湾大学法律研究所的所有硕士专业都有两个必考科目:民法和英文。具体参见“法律研究所考试科目”(2011年),http://www.taiwanlaw.com.tw/files/downloads/ad-evan-201100501.pdf,最后访问时间:2013年8月20日。笔者完全赞成经济法是民法、行政法之外的独立学科,但是,一个学生如果在这两个法律部门有深厚的基础,比起蜻蜓点水式地先行了解了一点具体“部门经济法”知识的学生,一定可以有更加杰出的表现。

(四)“实务技能”的培养以及实践类课程的地位

《培养意见》认为,现在的法科学生“实践能力不强”,应当“强化学生实务技能的培养”。为此,应当“加强校内实践环节,开发法律方法课程,搞好案例教学,办好模拟法庭、法律诊所等。充分利用法律实务部门的资源条件,建设一批校外法学实践教学基地,积极开展覆盖面广、参与性高、实效性强的专业实习,切实提高学生的法律诠释能力、法律推理能力、法律论证能力以及探知法律事实的能力。”徐显明教授肯定法学教育的趋势是职业化,并认为当前的法学教育在职业化方面的两个缺陷之一是缺乏职业技巧培训。*徐显明:“中国法学教育的发展趋势与改革任务”,《法制资讯》2010年第1期。关于大力加强实践性教育的一个比较完整的论证,参见周汉华,见前注〔48〕。

笔者认为,上述观点存在两方面的可议之处。第一,认为“法律诠释能力、法律推理能力、法律论证能力”是一种“实务技能”,并认为提高这种技能的主要方式是“法律实践教学”,包括“法律方法课程”、模拟法庭、法律诊所等课程以及专业实习。第二,因为将法学教育定位为应用型法律人才的培养,就高度重视实务技能、职业技巧的训练。

何老师将法律人所需要的技能区分为智能技能和实务技能两类:对法律人来说,智能技能是指处理法律概念、条文和其他法律资料的能力,具体包括对实体法的足够知识、明智地运用一切资料进行研究的能力、明白任何法律的基础政策以及社会环境的能力等十二项。实务技能的核心是处理业务中的人际关系的能力。*何美欢,见前注〔2〕,页6-7。

法律解释与适用的能力(《培养意见》上所称的“法律诠释能力、法律推理能力、法律论证能力”)是一种典型的“智能技能”,将其理解为“实务技能”是一种误解。法律实务工作者通常并不直接处理一个抽象的法律问题。例如,《合同法》第51条关于“无权处分”之合同的效力的规定,法律实务工作者通常不会尝试着如何解释它,除非他所处理的一个实际案件涉及这个法条的解释与适用。例如,某人与他人订立买卖合同,标的物却并非出卖人所有(而是租赁而来),现在双方对于合同的效力有争议。当案件被诉诸法院时,法官才不得不解释《合同法》第51条的含义,以便决定如何判决。*这是一个在我国民法理论上长期争论的问题。相关论文的一个汇编,参见王利明主编:《民商法理论争议问题——无权处分》,中国人民大学出版社2003年版。笔者的研究,参见葛云松:“论无权处分”,载梁慧星主编:《民商法论丛》(第21卷),金桥文化出版(香港)有限公司2001年版,页185以下。最高人民法院最终以一个司法解释大体“结束”了这个争论。参见《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第3条第1款。但是,一种需要在法律实践过程中使用的技能,却未必属于“实务技能”。实际上,法官这里所需要做的工作,和一个学者以《合同法》第51条应如何解释为标题而撰写的论文相比,其工作性质是完全一致的:这是一种法教义学上的研究(参见上文),所需要的是一种“智能技能”,适宜于由专任法学教师对学生进行训练。而且,这种训练的最适宜的课程是基础的民法课程,而非模拟法庭、法律诊所等课程或者专业实习。法院(以及其他法律实务部门)的工作中的确在运用这些能力,也的确常常有出色的表现,但是,这种技能却主要是一种“智能技能”,法学教授对此更加擅长,也适宜于在法学院的基本课程中传授和练习。实践类课程以及专业实习当然也有帮助,但是只可能扮演次要的角色。

为什么法学教育不应过分强调实务技能的培养?何老师认为,在法律业务中必须兼有智能技能和实务技能才能成事。法学院能提供而学徒式教育不能提供的,就是法律理论、思考的教育。智能技能的培育是专业法学教育的核心。实务技能的形成需要丰富的人生阅历、对人情世故的了解,应当主要在学生毕业后由执业界培养,在生活中学习。在法学院里进行学徒式教育是多此一举、浪费资源。*何美欢,见前注〔2〕,页14。笔者完全赞同何老师的见解。法学院的教育只是广义的“法学教育”(包括在职学习以及自学)的一部分,而非全部,必须“扬长避短”。就像大学所提供的其他专业的教育一样,法学院的教育具有两个主要特点,它们决定了法学院教育的优势和劣势。

第一,教学的规模化。在法学院,一个教师在一个学期(为期三个多月)之中,就一门涉及面很广的法律制度(例如刑法总则),担任几十个乃至二三百个学生的教学任务。这种教学方式早已被习以为常,但是如果与学徒式教育对比,就可以发现这是多么惊人的教学效率。这种规模化的班级教学,是法学专业成为学校教育的一部分的主要原因之一,其适于“言传”,不适于“身教”。那些需要长期、具体观摩教师(广义)的工作方式并加以模仿,再随着自己的经验积累而形成的工作技能,很难通过班级教学的方式来训练,例如人际沟通和谈判的能力、管理能力。相反,在职学习的过程是一种学徒式的学习,“身教”的因素重于“言传”,适宜于培养实务技能。

第二,法学教师的专门化。法学院的课程显然应以专任教师为主,律师、法官等实务工作者兼任的课程只可能居于次要地位,不可能喧宾夺主,否则法学教育就失去了作为大学教育的意义。而专任教师不从事(或者仅以次要精力从事)实务工作,而专注于教学和研究,这使其相对于法律实务工作者具有自己的优势和劣势。

法律实务的日常工作中,占据主要工作时间的是事实发现。事实发现的能力以及其他实践技巧的养成、发展,需要长期的积累,实务工作者必然更具备相应的能力。而法学教师则缺乏相关经验,基本没有能力传授相关技能。因此,在工作中,学习是最佳途径。

但是,对于抽象的法律制度,法律实务工作者只有很少的时间投入。其固然可以因为工作的需要而形成对某些问题的深入理解,但通常来说,这些见解是零散而不成体系的。而且,实务工作所遇到的法律问题常常是简单的、高度重复的。律师工作的分工现在更加精细化,因而更具有这一特征。相反,法学教师的日常工作是对一个广泛的法律领域的全部问题进行教学,并且在其研究过程中对于所有发现的难点进行探索,不受制于具体个案。这意味着,对于大多数的法律问题,一个好的法学教师具有更加全面、深入的知识,以及解决法律解释上之疑难的能力(也具备相应的工作时间保障)。并且,由于这些知识和能力的抽象性,适宜于进行规模化的班级教学,因此应当在法学院学习。

当然,让学生在大学阶段对法律实践有一定的接触,对实务技能有一定的了解是有意义的。法学院可以开设民事诉讼实务、刑事诉讼实务等课程,以及模拟法庭和各类法律诊所课程,其中很多课程可以邀请有经验的实务工作者担任。这些课程可以帮助学生在进入实际工作之前就有一些初步了解和体验,具备一定的能力,并且借此发现法律实务工作的特点,以更好地选择就业方向。*在一个法学院已经可以同时开设五门以上、教学效果良好的此类课程后,可以考虑要求学生必须选择一门。但是,这些课程不可能在法学教育中居于主要地位。模拟法庭和法律诊所课程的意义和局限性,何老师都有针对性的分析,*参见何美欢,见前注〔2〕,页20-25。苏力教授也对于旨在训练实务技能(他使用了“法律技能”一词,但是基于他的定义,应主要指实务技能)的课程的地位提出了谨慎的看法,并认为总的来说在职训练是更有效的方式。参见苏力:“中国法律技能教育的制度分析”,《法学家》2008年第2期。笔者均表赞同。中国法学教育之弊,并非理论性教学强而实践性教育不足,而是两者都不足,而前者是根本。要改变这一现状,只能从理论教学环节本身出发,而非舍本逐末。

需要注意的是,专任教师在传授法学知识和法律适用技能时,需要训练学生对事实问题的敏感。教师可以提供各种复杂的事实条件(包括在特定案情之下不断变化其中某个具有关键意义的情节),让学生加深对相关法律的理解。但是,这里训练的并非关于事实发现的能力,仍然是探求抽象法律问题的能力。因为一个事实是否重要,取决于是否具有法律意义,而这又取决于法律规范。在法律条文已经明确规定了某种事实的法律意义时,这个问题可能是简单的。有的情形下法律对此并无明确规定,但个案事实有可能提示某种对法条解释时进行扩张、限缩甚至进行法律漏洞补充的可能性。对案件事实的关注并非拘泥于个案,最终还要回到法律解释的层面。

相反,“探知法律事实”仅能在个案层面进行,不具有普遍意义。如果从诉讼的角度,所谓“探知法律事实”就是指对一个已经发生的事件的查知,而查知事实只能基于证据。因此,探知法律事实无非从两个角度:从当事人(或律师)的角度,就是搜集相关证据(其最专业化的体现是刑事侦查);从法官的角度,主要是根据既有的证据认定事实。专任教师较有能力传授与此相关的法律制度,例如证明责任分配、证据的种类、证据的可采性、证明标准等。但是,证据的搜集过程,则是一个纯粹的实务操作问题。它可能需要高度的职业技能,包括庭审技巧(例如询问当事人与证人),而这是专任教师缺乏的经验。法官认定事实的过程,就是在有关证明规则约束下形成主观确信的过程,也需要通过长期的实践来积累经验。所以,“探知法律事实的能力”只能主要在工作中学习。笔者当然不反对设置一些选修课程而使学生有所体验,但是在总体上它们只居于次要地位。

美国法学教育的历史,可供我们借鉴。19世纪70年代之前,美国的法律教育主要是学徒制的。法学院的课程大多为一年或者一年半,绝大多数教师由执业律师兼任,一般课程甚至不设置考试。兰德尔在哈佛法学院所发起的改革,在各个方面都深刻地改变了美国法学教育。其中最重要的措施之一是开始更多地聘用全职教师,直至其成为绝大多数课程的教师。这反映的基本观念是法律不再是一个职业(trade)(类似木匠),而是一个具有学术性的专业(profession),需要全职教师进行教学。*See Laura I. Appleman, “The Rise of Modern American Law School: How Professionalization, German Scholarship, and Legal Reform Shaped our System of Legal Education”, New England Law Review, Vol. 39 (2004-2005), 251, p. 275.法学院主要课程(以一年级的必修课程为代表)的教学具有高度的理论性,而并不训练“实务技巧”。尽管从1970年代以来“诊所法律教育”开始流行,并且诸如“谈判”等课程也不断开设,但是它们均非必修课,并且迄今仍然居于相对次要地位。*关于美国法律诊所课程的发展历程的一个介绍,参见张红:“学徒制VS学院制:诊所法律教育的产生及其背后”,《中外法学》2007年第4期。

德国的法学教育虽然与美国有很大差异,但是也有共同点。德国的法学教育被明确区分为理论训练和实务训练两个阶段。前者主要在大学完成,以学生通过第一次国家司法考试为标志,通过的学生可以参加由国家组织的专业实习,学生需要进入法院民庭或刑事庭、检察官办公室、律师事务所等实务机构继续学习,完成后才有资格参加第二次国家司法考试,通过的学生才有资格从事法律职业。在2002年开始的法学教育改革之下,大学阶段的实务技能(例如会谈、辩论等技巧)训练虽然受到一定的重视,但是仍然处于补充性的次要地位。*邵建东,见前注〔21〕,页3-26。

(五)本科生的预备知识教育

有些学者提出了取消法学本科、以法律硕士作为法学教育的主要类型的观点。*例如,贺卫方:“本科宜废,法硕当立——谈法律教育向JM教育转向的必要与可能”,载霍宪丹主编:《中国法律硕士专业学位教育的实践与探索》,法律出版社2001年版。但是多数学者持不同意见。本文不赞成这一建议,限于篇幅,暂且不论。

尽管不应取消法学本科,但是美国JD模式和医学院模式的教育思想仍具有可借鉴之处。*何老师为精英法学院设计的学制和课程,参考了美国医学院的模式(先修读一个本科作为预科)。她希望学生在就读法学院之前有一个学士学位,虽然不限定其专业,但是指定了大量的课程,包括历史、文学、哲学、逻辑学、社会科学、管理科学、心理学、统计学、经济学、政治学、数学、自然科学等,多数课程均要求修读一年时间。在进入法学院以后,应完成三年的课程。何美欢,见前注〔2〕,页26-28。应当说,这是一种“加强版”的JD模式。笔者认为,基于法律硕士项目的现状可知,何老师的学制设计不具有可操作性。但是笔者下面的建议借鉴了她的部分想法。欧洲国家也提供了有益的经验。*在我国的法学教育研究中,一般将欧洲大陆的法学教育界定为本科教育。这似乎是不确切的。在德国,中学被区分为不同类型,其中只有“完全中学”(Gymnasium)的学生有资格进入大学,其高级阶段(第11-13年级)具有大学预科的性质。而在完全中学的后期(主要是后2年),学生可以按照自己的兴趣,选择语言文学、自然科学、社会科学等不同门类的课程。就社科领域而言,学生可以学习到政治学、经济学、社会学、心理学等课程。参见李其龙:“让每一个学生的特长得到充分发展——德国普通高中阶段课程研究”,《全球教育展望》2002年第3期。这一体制由洪堡于19世纪初在德国奠定基础并延续至今,是德国教育的骄傲。德国历史学家尼佩代(Nipperdey)说,完全中学“造就了一个民族”。参见金秀芳:“洪堡人文主义思想在德国大学中的体现”,《德国研究》2001年第1期。因此,德国学者指出,德国其实是在完全中学阶段完成了通识教育(general liberal arts education),而不像美国那样在大学本科(undergraduate)阶段完成。两国的差异是,通识教育的任务到底由设置在大学的本科学院完成,还是在大学之外的“中学”完成。在这个意义上,整个德国的大学都具有研究生教育的特征。在意大利,大学的入学标准与德国类似。See Juergen R. Ostertag, “Legal Education in Germany and the United States—A Structural Comparison”, 26Vanderbilt Journal of Transnational Law 301 (1993-1994), pp. 315-317. 德国完全中学毕业生的程度,可能相当于美国本科二年级完成时。See Kenneth Robert Redden, Modern Legal Systems Cyclopedia,§1.4(AX I Xa) at 3.110 (rev. ed. 1990), 转引自Kelvin McDonald, “Legal Education and Certification in Germany”, 6 The German American Law Journal 83 (1994), p. 84. 其实,美国由哈佛法学院在1870年代开始的意义深远的改革,包括将已完成通识教育作为入学标准,直至最终将其他学科的学士学位作为入学条件,正是受到了德国模式的影响。See Laura I. Appleman, supra note 51, at 275-277, 292-296. 只不过,在美国,当时无法对高中教育进行类似德国的改革,才只能将通识教育的要求放在大学本科阶段。对法律的透彻理解,离不开对社会的理解。而在大学阶段对有关问题进行系统的学习,对法学的学习有莫大的助益。而且,我国的本科生的确年龄较小,十几年的基础教育之下,多数学生思想幼稚,对“外面的世界”茫然不知。因此,在入学后,为其开设一批以社会科学为主的课程,不仅可以使其开阔眼界,为法学课程的学习准备一定的知识和理解力,而且可以为其将来进行跨学科研究提供好的起点。

为此,笔者设计了一个六年制的本、硕连读的法学教育模式,其中第1-4学期为学生安排了一定的预备知识课程。这些课程基本是必修课,由法学院邀请有关院系的老师专门开设,而非任由学生选修。理由在于,法学院可以与相关教师有深度沟通,使其能够针对法科学生的特点开设,妥当选择讲授的内容,使其深度适宜(不宜过深)、授课方法具有针对性。可以将这种预备知识教育归入“通识教育”,但是并非简单地让学生随意在学校开设的自然科学、人文社科课程中随意选修一定的学分,而是精心设计的、与其将来的法学课程学习具有直接相关性的教育。从其广度来看,也可以视其为“加强版”的通识教育。

另外一个考虑是,中国的本科生有诸多的外语、政治课等要求,基本集中在前两年,预备知识教育与其可以同时完成。这样,从第三年开始,学生就可以完全进入专业课程的学习。并且,通过前两年的读书、学习和对大学生活的适应,学生的心智有所成长,这对法学专业课程的学习也是有益的。

四、 教学方法的改革:以案例练习课为重点

为法学教育设定一个听起来“最美”的目标,或者设计一个看起来最完善的课程体系,是法学教育改革中的框架性问题。但是,法学教育的真正进步,也是改革中最困难的部分,是每一门课程的具体授课内容与教学方法。*比如,何老师对法学教育有一整套的思考,但是,她的绝大多数精力放在具体课程的设计和实施上。她用了8个月的时间来设计“普通法精要”课程和准备阅读材料;在实际授课过程中,又投入了难以想象的巨大精力。参见何美欢,见前注〔1〕,页188;王振民等:《君子务本——怀念清华大学法学院何美欢老师》,中国政法大学出版社2011年版,页20-22。需要注意,何老师并不是一位新任教师,而是一位资深的并富有实践经验的优秀教授。如果不能对课程内容和教学方法作出重大变革,再漂亮的框架设计也只是画饼充饥。

良好的教学效果首先要求教师对于课程领域有深入的理解,否则,采用任何教学方式都没有意义。就教学方法而言,讲授方式是目前最主要(在有的法学院甚至是唯一的)的授课方式。讲授课是有价值的,包括在基础的部门法课程中的运用,因为这是系统地介绍相关知识的重要手段。*在法典化的法律体系之下,必须通过系统的学习来掌握法律。关于在德国的法律传统之下,讲授方式何以具有不可替代的意义,See Echart Klein, “Legal Education in Germany”, 72 Oregon Law Review953 (1993)。中国的法律体系也是高度法典化的,并且,讲授方式一直是采用最为普遍的教学方式。讲授方式显然将继续作为主要的授课方式。当然,讲授课也有很大的改进空间,例如应当适当引入课堂问答和小规模讨论。此外,研讨课(seminar)也应当在法学本科高级课程中占有一定比例。学生需要在教师的指导下就一个特定的主题进行学术性的研究,广泛搜集资料,在课堂上进行有效的讨论,最终形成一篇高质量的论文。这里不拟对上述两种教学方式进行深入讨论,而是主要讨论中国的法学院基本尚未使用的另一种教学方式:案例练习。

(一)法学教育中的知识传授和技能训练的方法

1.通过案例练习来训练技能

何老师尖锐地指出,中国法学教育的严重缺陷就是技能培育的全方位缺席。学生不会解决实际问题,并非因为理论无用,而是他们只会背诵理论而不会活用理论。这是技能的缺失,说到底,是对理论缺乏真正的了解。实际上,这些学生在知识方面(即对理论的了解)和技能方面(即理解、适用、分析、归纳、评价法律理论)都有欠缺。*何美欢,见前注〔2〕,页4-16。何老师认为:

法学教育应当培养学生的“知识+技能”。技能培育在中国法学教育的全方位缺席,主要原因是教学目标及方法不当。教育学的共识是:讲课不能培养技能,唯一的培育方法是让学生在教师介入的情况下不断地练习。知识可以用讲课传授,技能只能从练习中学习,而讲课方法根本不能教授技能。因此,法学院必须提供给学生练习适用、归纳、评价法律及练习“超越”认知能力的机会。练习的含义是在没有告知学生前,让他自己去做,而从做的过程中领悟出希望他学习的内容。希望他理解文本,就先让他说出(口头或书面)他理解的是什么。希望他懂得适用法律,就给他一些虚构案情,让他寻找、适用法律并加以解决。希望他懂得评价法律,就必须让他从文本中自己发现材料之间的联系,自己作出推断、释义和评价等等。进而,教师还必须实时指出错误,给学生重新再做的机会,从而达到练习的目的。此外,学生需要的练习机会不是一次两次,而是无数次。学习技能需要不断的练习,直到一项技能达到自动化的程度。*何美欢,见前注〔2〕,页16-18。何老师说,法律知识的传授当然也是重要的,知识和技能必须并重。因为知识是学习智能技能的必要条件。如果希望学习适用法律,学生必须先有一定数量的法条在他的记忆中,适用技能才有用武之地。“思考的习惯不能代替对有关课题的丰富知识”。同书,页19。

笔者完全赞同何老师的上述观点。这里举一个案例来说明练习的重要性。王先生驾车前往某酒店就餐,将轿车停在酒店停车场内。饭后驾车离去时,停车场工作人员称:“已经给你洗了车,请付洗车费5元。”王先生表示“我并未让你们帮我洗车”,双方发生争执。王先生是否应当支付洗车费?*这是2004年国家司法考试试卷三的单选第11题的原题。该题的正确答案是D:“无法律依据,王先生无须支付5元”。这是一个看似简单的题目,一个普通人大概思考5秒钟,就可以形成自己的初步意见。但是作为法律人,却需要经过复杂的分析,才能得出结论。

学生需要了解民法上的请求权基础方法,检索各种可能的请求权基础规范。为此,需要具体了解相关法条,还要知道如何解释和适用它们。本案的问题是,停车场(假定为一个独立法人)能基于何种法律依据向王先生请求5元洗车费?规范的思路包括以下三个步骤:①本案中双方显然并未订立洗车的合同,不发生合同上请求权;②《民法通则》第93条。本案中停车场并非为该条构成要件之一“为避免他人利益受损失”而从事管理行为,因此不成立无因管理上请求权;③《民法通则》第92条。该条规定了不当得利返还请求权。初步来看,该条规定的一方获得利益(王先生的车被洗干净了)、没有法律上的原因(双方没有合同、无因管理等法律关系)等构成要件在本案中全部满足了,然而从我国学说和比较法,明知无债务而为给付时,其不当得利返还请求权应予排除。换句话说,还应存在一个消极构成要件,即请求人(受损方)并非明知无债务而为给付。第92条没有明确规定这一点,宜认为存在法律漏洞,应予以填补。由于本案中停车场明知自己无法定或意定义务,却为王先生洗车,所以其不当得利返还请求权并不成立。

可以说,上述分析所涉及的知识在任何一本民法教科书上都有。然而学生拿到这一案件后:有人回答停车场的行为构成无因管理,因此可以要求王先生支付5元;有人回答王先生构成不当得利,应当支付5元;有人回答王先生不应当支付5元,因为如果都这样,社会就乱套了,因此基于诚实信用原则,王先生不应支付5元。上述三种回答之下,学生基本上都不会想到去寻找法条,似乎并不知道法官判决案件必须以法律为依据。

如果教师要求学生查阅法条,他们或许可以找到(因为这两个条文太基础了),但是找到之后仍不知道如何运用。比如,是否构成《民法通则》第93条上的无因管理,关键在于解释其构成要件,并发现其中有“为避免他人利益受损失”的目的这一项,而本案中停车场显然欠缺该意思,所以该条之下的请求权不能成立。可是,认为本案构成或者不构成无因管理的学生,很多人不能运用这一最简单的三段论结构,他们的“结论”毋宁是一种感觉:他们只是“感觉”这个案件与老师以前讲过的某些法律概念似乎可以契合,于是就直接得出了答案。认为其构成《民法通则》第92条上的不当得利的学生,多半也没有想过是否构成无因管理(只有不构成无因管理,才可能构成不当得利),而是直接得出这一结论而已。第三种观点体现了比较敏锐的直觉,值得赞赏。但这种观点只是基于普通人的一种公平感,区别只在于多了“诚信原则”这个似乎很专业的法律概念的包装而已。

2.案例练习与法官能力的培养

案例练习实际就是让学生针对不同的案件反复进行“模拟判决”(但暂不采用法院实际使用的判决书格式),以培养其具备一个法官实际判决案件时所应具备的知识和技能。那么,案例练习可以达到何种具体的教学效果?

第一,对案例的分析必须以法律为依据,因此学生必须去找法。在反复的寻找法律和适用法律的练习过程中,学生可以熟悉法律渊源的种类,熟悉其主要文献来源;在内容上,可以熟悉法律规则的内容和体系,并深化其理解。

第二,在法律的解释和适用过程中,学生可以将融贯在法条背后的法治原则、司法职责内化为自己的思维习惯。法官是法律的适用者,应当服从立法者已经通过法律制定而表达的正义观念。例如《刑法》第301条规定了聚众淫乱罪,一个法官也许认为此类行为的社会危害性很小,应予除罪化。但是,在该法被废止之前,法官只能适用它。*对于法官来说,“恶法亦法”,除非它极其邪恶,以至于法官只能拒绝适用它。(英)H.L.A.哈特:《法律的概念》,许家馨、李冠宜译,法律出版社2006年版,页191。这个问题只会在极其特殊的情形下出现。哈特和富勒关于法律与道德之关系的著名论战,参见强世功:《法律的现代性剧场:哈特与富勒论战》,法律出版社2006年版。在法律解释中考虑价值判断问题时,法官应当尽可能地寻找多数人所接受的正义观念,但是又不能将其简单地等同于表面上的多数意见,更要避免依赖法官高度个人化的观念。法官面对案件时常常会先形成一个“预断”(德文Vorurteil),这是有益甚至必要的,但是接下来必须妥当地运用各种法律解释方法,对于考量过程进行理性建构,使其清晰化、精确化,在建构过程中也可能放弃该预断。*齐佩利乌斯,见前注〔24〕,页16-26。忠于法律是法官的天职。*霍姆斯法官曾经说:“当我将那些我认为坏得无以复加的法律确认为具有合宪性时,我感到十分高兴,因为在这样做时,我将宪法所允许的事情与我自己反对的事情区分开来。”在著名的宪法判例Lochner v. New York中,他在不同意见(dissenting)中明确反对多数法官基于其自由放任主义的经济观念而做出的判决,因为他认为宪法并未意图体现任何特定的经济理论。转引自Brian Z. Tamanaha, Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law, Cambridge University Press, 2006, p. 238.尽管波斯纳对“法条主义”(legalism)带有一定的敌意,但是他明确承认,法条主义的方法在美国决定了多数的案件,但是,由于美国法带有不确定性的特点,并且由于美国特殊的政府结构以及政治文化,法官常常要在判决中作出政治性的决定。但是法官(包括实用主义的法官)仍然是受约束的,仅仅在“开放领域”,被迫地偶尔成为“立法者”。参见(美)理查德•波斯纳:《法官如何思考》,苏力译,北京大学出版社2009年版,页4-13。顺便说一句,从德国的法学方法论可以看出,其司法哲学并不等同于波斯纳所说的“法条主义”。每个人都难免因为性别、地位、职业、地域等原因而存在偏见,但是,法官应当尽可能采取客观、中立的态度解释、适用法律。上述观念,如果只是对学生进行理论性的灌输,其意义是有限的。通过分析案例,学生可以在解释和适用法律时亲自体会,包括亲自处理各种观念的冲突,这样才能够真正理解上述理论,并且在将来从事法律工作时熟练运用。

第三,学生可以掌握解释和适用法律的基本方法。法律解释的方法(文义解释、体系解释、目的解释等)如果只是抽象地灌输给学生,他们即便能够熟记,仍然不会运用。通过案例练习,学生需要独立面对法条解释上的疑难,独立地运用各种解释方法,衡量不同的解释结论,并得出明确的结论。教师可以提示其是否遗漏了解释时应当运用的某种资料,是否遗漏了某种解释方法,对某种解释方法的运用是否合理等。通过这个过程,学生才可能真正掌握法律解释的技术和艺术。

法律的适用是一个复杂的过程。针对个案事实而寻找所有可能适用的法律,并且从纷繁复杂的具体事实中找到具有法律意义的事实,需要完备的法律知识,也需要一种判断力。而这种判断力无法通过单纯的教导而获得,必须通过训练。*齐佩利乌斯,见前注〔24〕,页131。以上述案例为例,学生需要迅速发现《民法通则》第92条可能适用,进而通过阅读条文以及查阅学说等资料,了解到其构成要件之一是“为避免他人利益受损失”的主观目的,再回到案例事实去寻找停车场(工作人员)是否有这一主观目的。这一过程看似简单,却只有通过训练才能够形成清晰的思考过程。笔者所测试的多数学生难以做到(尽管他们也许可以有一种模糊的感觉)。

第四,学生可以养成对法律背后的社会问题和政策问题的敏锐洞察力,并了解如何将其应用于法律解释。抽象地向学生灌输这一意识不可能使其懂得如何操作,也难以理解这些角度与法律适用的关系。仍以上述案件为例,如果仅仅初步阅读《民法通则》第92条以及关于该条的一般学说,似乎其构成要件均满足,王先生应当支付5元。但是,根据法学方法论上所谓在规范和事实之间“眼光往返流转”的理论,*此语出自德国学者Engisch教授(“Hin-und Her Wanderung des Blickes zwischen Obersatz und Lebenssachverhalt”)。相关阐述参见拉伦茨,见前注〔13〕,页162-163;齐佩利乌斯,见前注〔24〕,页130。仍须回到案件事实,从初步结论出发,再次审查是否存在作出其他法律解释(从而得出不同的判决结论)的可能性和必要性。在此,学生基于其法感或者生活智慧而感觉到,这一结论可能有问题。这类洗车行为实际是一种“强买强卖”。如果停车场享有请求王先生支付5元的权利,那么街上可能会出现一支拎着水桶到处替人洗车的“大军”,车主们在市场上自由选择服务商的机会就被剥夺了。这不仅仅是洗车行业的问题,而将辐射其他行业。

下一步的工作,应当考察这种感受(“预断”)是否可以在法律解释中被考量。通过查阅文献,学生可以了解到比较法以及我国学说上关于“明知无债务而为给付”时应排除不当得利返还请求权的理论。此时,学生需知这些资料都不足以直接作为判决依据,而必须求助于法律漏洞补充。学生需要了解法官具有补充法律漏洞的权力,并了解法律漏洞的确认和补充的方法,进而通过明确揭示这一过程,清晰地说明理由,而将这一情形确定为我国法律中的一项制度(为《民法通则》第92条补充一个消极要件)。这样,经过漏洞补充的《民法通则》第92条适用于本案,就得出了与最初不同的结论:王先生无须支付5元钱。

此时,还再需要结合个案事实,考察上述结论是否合乎法律目的。需要注意的是,所谓回到个案进行衡量,并非就具体的个案,而是就与本案类似的情形进行全面衡量。就个案而言,也许王先生的车特别脏并且正准备吃完饭后马上就去洗车,甚至原本就打算请这个停车场的人为其洗车并支付费用(只是看到车已经被洗好,就“耍赖”了);也许这个停车场在全市的洗车质量最高、收费最低。假如存在这些情节,是否就应当让王先生付费?恐怕还是不宜这样判断。因为,从价值判断来说,“强买强卖”是绝对不可以的,哪怕“质优价廉”也是如此。上述分析过程的开始和完成,需要学生了解法律解释(包括法律漏洞补充)的方法,可以根据比较法、学说所提供的启发来填补法律漏洞,还需要具有敏锐的政策意识。如果具有经济学的知识,可以从经济分析的视角来分析这种“收费型雷锋”的行为。

第五,学生可以养成检索、阅读、归纳、评价法律资料的能力。为了解释法律,需要查询相关的判例、学说,查阅立法过程的资料。法科学生需要了解相应的文献来源并有效地加以搜集,需要有效率地阅读并归纳其中的观点,并评估其与法律解释的相关性及说服力。

第六,学生可以养成独立思考的习惯以及与不同观点进行交流的能力。一个法条可能存在不同的解释方案,学生需要在它们之间进行取舍。并且,学生还可能发现某种在判例和学说中未曾被人提及的更好的解释方案。这些都需要独立地进行思考。在这个过程中,学生需要不断地与相关文献中提及的观点进行交锋,还需要与其他学生以及教师提出的观点进行交锋。为此,他需要倾听并理解他人的观点。他可能被说服而采纳某种观点,也可能认为自己的理由更佳,因而试图说服别人。对法律人来说,说服别人是一种快乐,被说服也是一种快乐,因为法律解释的目的并非为了标新立异、与众不同,而是为寻找最佳解决方案。

第七,学生可以锻炼书面和口头表达能力。这种能力是法律职业所必须的重要技能。据笔者的观察,一个只是听讲、记笔记、看书和考试的学生,哪怕获得高分,常常仍然难以对专业问题进行清晰的表述(哪怕仅仅是简单的专业问题)。只有通过反复的练习,学生才能够练就简洁、清晰的文字和有条理、有说服力又有节制的论证方式。法律职业也需要好的口头表达,特别是要向当事人提供咨询意见或者进行法庭辩论的律师。通过书面作业和课堂、课外的讨论,这种表达能力也可以获得长足的进步,让专业语言、专业性的表达与法律思维一样,成为一个法科学生身上固有的东西。

通过以上分析可以看出,在讲授式的课程中,不论教科书写得多深、老师讲得多好,都不可能让学生真正深入地理解知识,更不能训练技能。甚至,在讲授课上采用案例教学的意义也是很有限的。简单方式的案例教学只是在特定的法律问题之下举一个相应的案例作为例证,其固然有助于加深理解,但是不能帮助学生体系性地掌握知识和综合运用。例证式案例教学的复杂一点的形式是,教师对一个复杂案例进行全面讲解,甚至可以发起课堂讨论,这样做的效果当然好得多。但是,“看”和“做”仍有巨大的鸿沟,天天看世界杯成就不了足球明星。只有让学生亲自去做、亲自去犯错,然后通过讨论和老师的引导,自己发现自己的错误,亲手去不断地修正错误,最后才能掌握知识和技能。*对于案例教学法的一个有见地的分析,参见冀祥德,见前注〔14〕,页165-172。

(二)案例练习课在课程体系中的地位

1.美国、德国法学教育中的案例教学

尽管美国的案例教学法(case method)在世界上享有很高的知名度,但对中国的借鉴作用相对较小。美国的案例教学法,首先体现在以案例教科书(casebook)作为主要教材,它由编选的法院判例为主,辅以作者的少量解说或者提问(类似于思考题)。学生必须在课前仔细阅读案例。课堂上则运用“苏格拉底教学法”,教师点名要求学生概括案情、归纳法律争点、法院的裁判理由并进行评论。教师会针对学生的回答不断地追问,促使学生从不同的角度更加深入地思考相关问题,让学生发现自己的错误并不断纠正。这一教学方式对于法律思维能力训练的意义获得了公认,但是,其局限性也受到理论界和实务界的广泛质疑。*一个简单的介绍,参见(美)罗伊·斯塔基:《完善法学教育——发展方向与实现途径》,许身健等译,知识产权出版社2010年版,页128-136。但笔者认为,该书的中文译本存在太多的问题。该书的英文原版的全文,参见http://professionalism.law.sc.edu,最后访问时间:2013年8月20日。何老师对该方法的介绍和评论,参见何美欢,见前注〔1〕,页110-118。

笔者认为,美国式的案例教学法以及苏格拉底教学法,对中国有重要的启发意义,但是其直接的借鉴作用是有限的。首先,美式案例教学法所编选的法院判例的数量必然有限,所涉及的法律知识不够全面。由于美国的法学院“公然宣称”其教育目标并非让学生获得对法律的全面了解,而仅仅是训练其法律思维(“像律师一样思考”)。*斯塔基,同上,页128-129。这也许不算缺陷,但法典化的法律体系之下,缺乏全面、系统的法律知识是不可能真正理解法律的。在这一点上,中国的法学教育的任务与德国是一致的。所以,美式的判例汇编教材在中国不可能作为主要的教学材料。

其次,苏格拉底教学法尽管可以训练思维,并且训练口头表达和辩论的能力,但是缺陷也是明显的。在大班教学中采用这一方法时(实际上,美国法科学生在基础的部门法课程中参与小班教学的机会并不多),课堂上被提问和参与讨论的学生只占很小的比例,参与度不高。该方法也无法训练学生经过深思熟虑的书面分析和表达能力,上文提及的其他能力也无法得到训练,做案例练习的机会也很少。

相比之下,德国的法学教育体现出对案例练习的极端重视。*See Stefan Korioth, “Legal Education in Germany Today”, Wisconsin International Law Journal, Vol. 24 (2006-2007), p.85;韩赤风,见前注〔38〕。可以说,案例分析是德国法学教育的灵魂。在两次国家司法考试中,笔试、口试都是以案例分析的形式出现。在大学,部门法课程的主要教学方式包括讲授课、研习小组和练习课。讲授课就是大班讲课,研习小组(Arbeitsgemeinschaft)是将民法、刑法、公法的学生划分为小组,由助教(很多是在职的法官、检察官)“手把手”地带领做案例题并讲解,以学习案例分析的基本方法。这两者都不评定成绩。评定成绩的是练习课(übungen):学生必须参加并通过公法、刑法、民法这三个课程的基础练习课(通常第1-2学年)以及高级练习课(通常第3学年),然后才有资格参加第一次国家司法考试。练习课的考试方式包括闭卷考试(Klausur,时间为2小时到5小时不等)和家庭作业(Hausarbeit,需要查判例、学说并进行分析,时间从2周到6周不等)两个组成部分。此外,在课程基本进行完毕后,通常还要花一年甚至更长的时间来专门准备第一次国家司法考试,也就是针对这三门课程大量撰写案例分析。可以说,德国法科学生大学生涯的主要内容就是做案例分析,德国法律人就是在案例分析中炼成的。

德国的法学教育方法建立在德国法律的高度法典化、科学化的基础之上。通过各种教学方式,要求学生对主要的法律部门有广泛和坚实的知识基础,并且有能力像一个法官一样针对复杂的案件适用法律。德国的大学教学以及国家司法考试中所使用的案例分析,要求学生找到应予适用的法律(涉及面非常之广),对案件事实进行涵摄,并运用适当的法律解释方法来解释这些可能被适用的法律,其中,应考虑所有可能的正、反两方面的理由,考虑到每一种可能的解释结论所带来的后果,并考虑是否存在法律漏洞并需要运用类推等方式进行填补。分析报告应当尽可能地超然、中立,避免涉及任何无关的考量因素,以免将个人关于“对错”的先见掺杂其中。*See Rainer Grote, “Comparative Law and Teaching Law Through the Case Method in Civil Law Tradition—A German Perspective”, 82 University of Detroit Mercy Law Review163 (2004-2005), pp. 176-177.德国的这种教学方法已经长期存在并且行之有效,在德国具有高度共识。

我国的法学教育中,应当适度借鉴德国模式,系统性地设置案例练习课程。当然,要真正形成一套成熟的方法和适合上述目的的教学材料,需要经过长期的艰苦努力和不断尝试。需要注意的是,一些法学院目前开设的“案例研讨”或者类似名称的课程,将案例材料(一般是法院判决)发给学生,课堂上组织学生讨论并辅以一定的讲解,而并无书面作业要求。这些课程当然有其重要价值,但本文所称的案例练习课的核心特征是要学生动手写作,二者的功能有重大差别。

2.与基础课程配套的案例练习课

笔者建议,针对本科生的民法、刑法、行政法、民事诉讼法这四个部门法基础课程,应设置必修性质的练习课(“案例练习”课)。这些案例练习课应与相应的讲授课程同时开设,以便巩固学生对讲授课中的相关知识的掌握。还可以在这些基础课程的阶段,系统地训练学生的基本法律思维能力,从而为高级案例练习课以及一般的高级课程准备好基础知识和基本技能。

一个可能的疑惑是,为何不可以在民、刑法等课程上直接设置案例练习的环节。笔者认为,不同的教师各有所长,未必每人都愿意主持案例练习。因此,可以允许有的教师只开设讲授课,而另由其他教师同时开设案例练习课(当然,同一教师更好)。此外,分两门课程可以让讲授课和案例练习课的各自体系更加完整。另一个问题是,为何将案例练习必修课设置为这四门。在整个法律体系中,民法、刑法、行政法是三个主要的实体法领域,其他实体法部门均建立在其基础之上(宪法除外),学生应有深入的掌握。而民事诉讼法是最为全面的程序法,每一个法科学生都应有透彻的了解。这种科目限定并非对其他课程重要性的贬斥。何老师认为,只需要有部分课程改为培育技能的课程,其他课程则应主要传授知识。因为一旦学生掌握了技能,那么对于他而言,更具价值的学习是以最具效率的方法掌握最大量的知识,因为他需要掌握大量的知识才能成为专家。*何美欢,见前注〔2〕,页19。

3.高级案例练习课

在基础的部门法课程进行完毕之后,应当在本科高年级开设几门限选性质的案例练习课程,可以包括刑法、行政法、民法、民事诉讼法、刑事诉讼法、公司法、证券法、竞争法等领域,要求学生必须在这几门之中选择一门。限定学生必须学习一门,是因为只有高级案例练习课才能够深入地培养专业技能,使其具备上述列举的各项能力。但是,高级案例练习课的学习任务要沉重得多,远非基础阶段的案例练习必修课所可比拟,小班讨论的重要性更加突出。因此,从学习负担角度,学习一门就足够了。另一方面,法律方法与技能是相通的。例如,在刑法上所获得的训练,大体可以将来运用于解决民法问题,因此无须学生重复学习。

4.其他案例练习课(任选)

其他领域的任课教师如果愿意设置单独的案例练习选修课,或者在其他课程中引入案例练习环节,自然是可以的。法理学、法律史等理论性学科,基本无须做此种练习。当然,假如一个法理学或者法律社会学的教师希望通过更多的案例来分析相关理论,可以运用于其课程之内,无须单设课程。

(三)案例练习课的具体教学方式

1.基础课程案例练习课(必修)

案例练习课的目的包括知识和方法(技能)两个方面。课程应当让学生对相应的部门法知识更加深入和体系性地掌握,还要使其充分了解法律适用的基本方法,并初步了解法律解释方法。为便于知识上的衔接,案例练习课应大体跟随讲授课的进展。课程要有一定的训练量(例如至少应安排12个案例)。而且,必须每个学生都做作业,不能只要每个学生完成1个或者少数案例、别的案例则只参与讨论。只有通过不断地亲自撰写,才能够深入理解有关知识,并能够真正熟练地掌握技能。

此类案例练习必修课应注意避免过高的难度。一方面,这些课程设置在法学入门阶段,学生还缺乏体系性的知识。过早地面对疑难问题,会牵扯过多精力,妨碍对基础知识的全面学习。疑难问题的解决需要广泛查阅判例、学说,并进行困难的价值衡量,这对于初学者来说太难。而且,这一阶段的基础课程多,可能同时开设两门案例练习课,学生必然不堪重负。因此,案例练习必修课所需要运用的知识应大体局限于教科书和数量有限的指定参考文献,暂时不训练学生广泛查阅资料的能力。

在“知识”与“方法”(技能)的关系上,似应以前者为主要关注点。一方面,这些案例练习课程所辅助的基本部门法课程的知识量是巨大的,学生需要扎实地掌握。而深入的技能训练需要耗费大量的时间,而在所涉及的知识面上却有所不足。所以,只能有所取舍。另一方面,这些案例练习课均开设于初学阶段,学生的知识体系尚不完备,因此技能上的目标可以局限于使其牢固地树立起对法律适用过程以及基本方法的了解,而解决法律解释疑难问题的技能,则可以留给高级案例练习课程来解决。

在操作上,案例练习课要达到好的效果,必须让每个学生有参加小班讨论的机会,而做到这一点并不容易。比如,北大法学院的本科生每年有200人左右,如果分成20人的小班,需要同时设置10个班。显然,让一个老师带10个班很不现实。笔者的想法是,可以由一位老师担任整个大班的教师,单周由助教上小班讨论课(可以设5个助教,每人主持2个班、错时上课),双周由教师上大课,集体讨论和讲授,但上课前与助教见面,以了解有关情况。这样,每个案例都经过两次讨论,既可发挥小班讨论的作用,又可保证教师的主导作用,且不必占用太多的精力。这样,应可基本保证教学效果。

2.高级案例练习课

高级案例练习课将在知识和技能的深度上有进一步拓展。上文提及的案例练习方式可以培养的各种技能,主要在这类课程中加以培养。其中,课程应注意训练学生对多种法律解释方法的综合运用的能力。应当有一些案例涉及复杂或者有高度争议的法律问题,因而需要较为广泛地检索案例(以发现法院的惯常见解)以及理论资料(教科书、专著、论文等)。有一些案例的事实可以比较简单、清晰,让学生集中精力在法律解释和适用的角度,还应安排一些包含了较为复杂且未经专业“加工”的生活事实的案例,以训练学生基于法律的观点来发现有意义的事实。在这些课程中,由于有了充裕的时间,也可以适当兼顾从诉讼律师、非诉律师乃至学术研究的角度分析法律问题的能力。课程应确保较大的作业量(案例不少于6个),案例的难度应注意循序渐进。

国内一些教师近年来已经开设了案例练习课,进行了有益的探索。从开设阶段以及深度来看,其性质基本应归于这里的高级案例练习课,而非上文所说的与基础课同时开设的案例练习课。例如,清华法学院的张明楷教授为本科生开了“刑法研讨与案例分析”,取得了很好的成果。*参见张明楷编:《刑法疑案演习》(一),中国人民大学出版社2009年版。该课程准备了许多疑难案例,要求学生撰写分析性的论文。从学生作业来看,大多达到了比较高的水平,但在课程中一个学生只要完成一篇案例分析。笔者认为,案例练习课需要通过多次练习,让学生全面掌握课程所涉及的主要概念和规则,而不是将一篇作业打造成张明楷老师要求的“可公开发表”的程度。另一方面,张老师指导下学生所写的案例分析常常充满了“学术味”,有大量的注释和对外国法的介绍和分析,有大段的理论阐述,可是对中国刑法条文的援引和解释论上的分析却很不足。笔者认为,案例练习课程应尽可能地训练学生像一个真正的法官那样援引、解释和适用法律条文,并训练学生在这个过程中学会利用判例、学说和比较法。张明楷教授的课程固然有助于训练学生的学术能力,但是至少就笔者所讨论的案例练习课而言,不能采用此种模式。中国政法大学的田士永教授已经开设了五年的民法案例研习课,共研讨了26个案例。他详细介绍了自己的授课方法、过程以及学生的反馈,值得参考。*田士永:“民法学案例研习的教学实践与思考”,《中国法学教育研究》2011年第3期,中国政法大学出版社2011年版,页79以下。苏州大学李中原教授的教学实践也颇值参考。李中原:“关于民法案例教学的两种模式的思考”,《公民与法》2011年第11期。北大法学院从2012年开始分别开设了民法案例研习(笔者和许德峰老师共同担任)和刑法案例研习课(陈兴良老师和车浩老师共同担任),也积累了许多经验。

五、 法学院的课程体系改革

(一)对法学本科课程体系的基本设想:理想模式

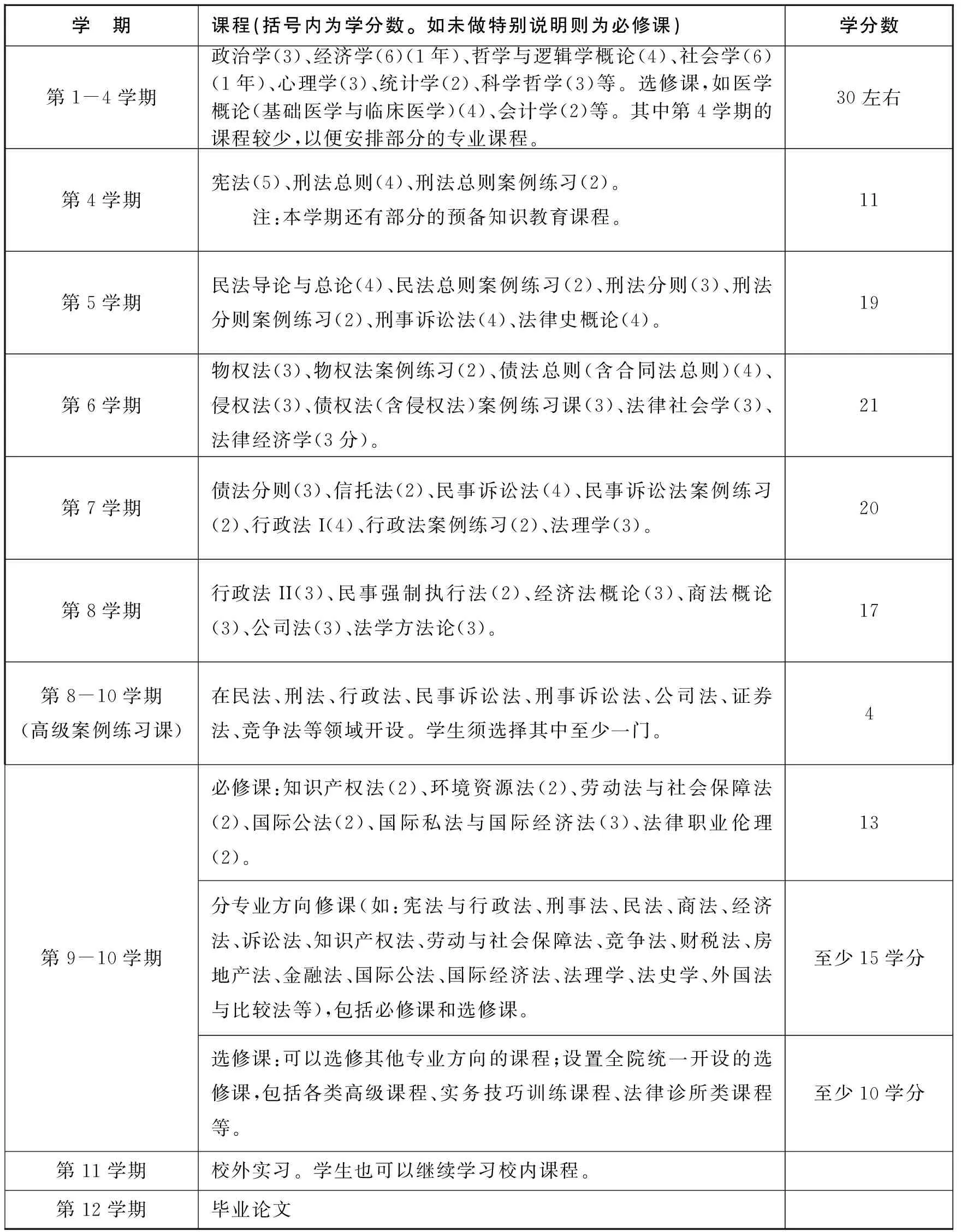

根据与何老师相同的理念,并基于上文的观点,笔者主张设置一种六年制的本硕连读学制。*类似的主张,见孙笑侠,见前注〔27〕。孙笑侠教授主张设立“2+2+2”的本、硕贯通模式,其中两年通识教育、两年本科法律教育、两年研究生阶段教育。因此,本文也可以视为孙笑侠教授的意见的具体化。中国政法大学从2009年开始设置六年制本硕连读法学实验班。参见徐显明、郑永流主编:《六年制法学教育模式改革》,中国法制出版社2009年版,页209-278。该校设置了十六门必修性质的案例研习课,应可提供很多有益的经验。上海交通大学凯原法学院从2010年起设置“法科特班”,从三年级本科生中择优录取少数学生免试进入研究生阶段学习。参见http://law.sjtu.edu.cn/Article040701.aspx,最后访问时间:2013年8月20日。但是,上述两校的教学思想与本文仍有较大区别。这样,学生在完成预备知识教育和其他课程后,主要从第3年开始攻读法学课程。笔者设计的课程大体如下:

学 期课程(括号内为学分数。如未做特别说明则为必修课)学分数第1-4学期政治学(3)、经济学(6)(1年)、哲学与逻辑学概论(4)、社会学(6)(1年)、心理学(3)、统计学(2)、科学哲学(3)等。选修课,如医学概论(基础医学与临床医学)(4)、会计学(2)等。其中第4学期的课程较少,以便安排部分的专业课程。30左右第4学期宪法(5)、刑法总则(4)、刑法总则案例练习(2)。注:本学期还有部分的预备知识教育课程。11第5学期民法导论与总论(4)、民法总则案例练习(2)、刑法分则(3)、刑法分则案例练习(2)、刑事诉讼法(4)、法律史概论(4)。19第6学期物权法(3)、物权法案例练习(2)、债法总则(含合同法总则)(4)、侵权法(3)、债权法(含侵权法)案例练习课(3)、法律社会学(3)、法律经济学(3分)。21第7学期债法分则(3)、信托法(2)、民事诉讼法(4)、民事诉讼法案例练习(2)、行政法I(4)、行政法案例练习(2)、法理学(3)。20第8学期行政法II(3)、民事强制执行法(2)、经济法概论(3)、商法概论(3)、公司法(3)、法学方法论(3)。17第8-10学期(高级案例练习课)在民法、刑法、行政法、民事诉讼法、刑事诉讼法、公司法、证券法、竞争法等领域开设。学生须选择其中至少一门。4第9-10学期必修课:知识产权法(2)、环境资源法(2)、劳动法与社会保障法(2)、国际公法(2)、国际私法与国际经济法(3)、法律职业伦理(2)。13分专业方向修课(如:宪法与行政法、刑事法、民法、商法、经济法、诉讼法、知识产权法、劳动与社会保障法、竞争法、财税法、房地产法、金融法、国际公法、国际经济法、法理学、法史学、外国法与比较法等),包括必修课和选修课。至少15学分选修课:可以选修其他专业方向的课程;设置全院统一开设的选修课,包括各类高级课程、实务技巧训练课程、法律诊所类课程等。至少10学分第11学期校外实习。学生也可以继续学习校内课程。第12学期毕业论文

与何老师的设计相比,笔者的方案似乎较能兼顾现实状况。第1-4学期集中进行预备知识教育,这一时段学生还要学习外语课程和政治类课程,学习任务已经足够饱满。第4学期开始设置法学专业必修课程,直到第8学期基本完成,专业必修课达到101学分,此外尚有一门应选的高级案例练习课(4学分)。专业必修课程中,民法、刑法、民事诉讼法、行政法这四门课程达到54学分(含案例练习必修课15学分),其中民法26学分,刑法11学分,行政法9学分、民诉8学分。何老师的主张“课种重质不重量,重本不重新”,*何美欢,见前注〔2〕,页30。笔者完全赞同,并且似乎比何老师贯彻更有力。第9-10学期,除了少量必修课外,学生主要学习各个不同专业方向的课程15-20学分。这个学分量与目前的法学硕士课程相当,足以保证“精耕细作”。第11-12学期基本不设置教学课程,这是我国大学的“通例”。学生在最后一年忙于找工作或者为其做准备,很难安心学习普通课程。第11学期的实习,既是法学教育的需要,也方便学生找工作。如有可能,可以由法学院统一安排实习,使其发挥实效。由于本文主要关注课程体系问题,对此问题暂予忽略。另外,笔者并非建议每一所法学院均应采用本、硕连读模式。少数精英法学院可以采用这一模式,其他法学院仍可维持四年制本科,但是参考上述建议加强基础课程(包括适度设置案例练习课),而几个政法大学因学生较多,可以实行双轨制。

对于四年制法学本科,笔者的具体建议是,第1-2学期为预备知识教育阶段(共设15-20学分),第2学期可以开设一到两门专业必修课。第3-5学期以及第6学期的一部分是法学专业必修课为主的阶段(共70-80学分),其中民法、刑法、行政法、民事诉讼法的课程(包括案例练习必修课)应达40学分左右,宪法、刑事诉讼法等其他必修课30-40学分。选修课主要设置在第6-7学期,共约20学分。第5-6学期应设置高级案例练习课(4学分)。

(二)对法律硕士教学改革的设想和实施方案

法律硕士项目(非法本)的教育思想,与上面论及的本科教育应当是一致的,也应当做类似的改革。法律硕士的学制不可能达到六年,但目前的三年制也太短。特别是,毕业前一年基本不上课已经成为中国法学院的“惯例”,从学生就业的角度也不得不做这种妥协,但两年的课程实在很难达到理想的教学效果。为保证教学质量,法律硕士项目应设为四年制。

其中,第1学期学习预备知识课程(共约20学分),第2-4学期的全部以及第5-6个学期的少部分时间学习法学基础课程(必修课),总量为80学分左右。第5-6学期的多数时间学习分专业(方向)课程,学分约为30学分,多数为专业方向的必修课,但也有少量的选修课空间。第4年(第7-8学期)有少量选修课,主要是实习、毕业论文和找工作。

(三)课程体系改革的推进过程

上述关于新课程体系和教学方式的设想,最为关键的环节是案例练习课能否成功开设。这是一个巨大的挑战。哪怕是一个有丰富教学经验的教师,也必须经过相当长时间的摸索,积累经验教训后才能成功。因此,可以尝试先作为选修课开设,积累教学资料和经验。至少经过两三年的时间,其教学质量可以确保后,才可以设置为必修课,进而考虑改革整个课程体系。高级案例练习课也应当首先开设为任选课,待课程门数达到五门以上并且成熟时,才能设置为限选课。

六、 结 语

如果医学院的教学质量差,让不合格的医科学生变成医生,伤及无辜患者,医学教授们恐怕应当心中有愧。不合格的法科毕业生的危害性似乎并非这样明显、直接,但是其对法治事业以及社会的伤害却毫不“逊色”,甚至有过之。法学教授们也应当扪心自问。何老师已经走了,认真聆听她的声音的人,仍然寥寥无几。何老师卓越的法学教育思想和教学水平,都是笔者难以企及的。在她的观点的启发下,本文提出一些更具体的设想,自己也会在教学实践中继续努力探索。希望自己在某一天离去的时候,虽然没有这么多人来怀念,但是庶己可以无愧。