双重偶联性问题与法律系统的生成卢曼法社会学的问题结构及其启示

泮伟江

导 论

自鸦片战争以来,无论是和平年代还是革命战争时期,中国的法律与社会都一直处于激烈的转型过程之中,因此有李鸿章所谓的“中国处于三千年之未有的变局”的说法。中国社会长达一百多年持续不断的激烈变迁,构成了中国法治建设的基本语境。如果法学研究忽略中国法治建设的这个基本处境,就会遭遇很多根本性的困难。自20世纪90年代以来,已经有越来越多的研究指明了这一点。其中尤其引人关注的是一批法社会学与法人类学的实证研究与理论反思。他们相当尖锐而清晰地指出,脱离中国具体而特殊的社会语境而制定出来的法律规范,在具体适用过程中是如何地与社会现实相脱节,变成了仅仅是“写在纸面上的法律”。*其中尤其是以苏力的研究为代表,参见苏力:《法治及其本土资源》,中国政法大学出版社1996年版;苏力:《送法下乡》,中国政法大学出版社2000年版。

毫无疑问,此类研究对于仅仅关注法律规则,而忽略社会现实结构的传统法律教义学研究来说,是非常有启发意义的。遗憾的是,除了对规范性的法教义学研究之狭隘与封闭进行批评外,他们中的多数却无法提供更进一步的内容。尤其是,因为无法提供更严格与科学的关于何谓“现代社会”的定义,他们无法对现代社会中法律与社会的关系提供足够丰富的答案。

尽管几乎所有的人都承认当代中国社会处于一种由传统向现代社会的加速转变过程中,但多数从事法社会学理论研究的学者,基于知识积累、文化偏好,中西文化碰撞下民族自尊心理等诸多原因,都把更多的时间与精力投注在对传统社会秩序的调查与研究之中。例如,自费孝通先生的《乡土中国》以来,中国社会学研究的主流传统是对中国传统乡土社会秩序的人类学田野调查,与此种田野调查主流相适应的则是诸如“文化多元”*参见苏力:“法律规避与法律多元”,载苏力:《法治及其本土资源》,中国政法大学出版社1996年版,页41-58。、“地方性知识”*参见(美)克利福德·吉尔茨:“地方性知识:从比较的观点看事实与法律”,载(美)克利福德·吉尔茨:《地方性知识》,王海龙、张家瑄译,中央编译出版社2000年版,页222-322。等用来捍卫传统乡土社会秩序的各种概念与理论的流行。

在这些法社会学与法人类学的实证研究与理论探讨中,现代社会被预设为一个面目模糊的,负面的标签化存在,现代性变成了某种肤浅的,未经反思的,唯西方主义式的东西,可以被看做是幼稚浅薄的代名词。此时,“现代社会”这个概念本身已经成了某种“印象式批评”的牺牲品。这与现实中正在发生中的由旧传统礼俗社会向现代社会激烈转变的实际过程形成了鲜明的对比。由此形成的某种高度扭曲的规范与现实的偏离关系,其程度并不比“写在纸面的法律”与“行动中的法律”之间存在的偏离与扭曲逊色。*这一点与西方的社会理论传统形成了鲜明的对照。在西方社会理论传统中,无论是对现代社会持较积极立场的,例如涂尔干、马克思与帕森斯,还是持较保守与悲观立场的,例如滕尼斯、韦伯、舒茨和福柯,他们作品的核心内容,便是对现代社会的描述与分析,并且在方法论层面与基本概念层面,做出了非常卓越的贡献,从而使得传统社会与现代社会之间的分析与比较得以在更为客观与科学的层面进行。

无论对当代中国正在进行中的此种社会转型做何种价值评价,对现代社会的正面描述与深入研究,都是必不可少的。即便是对传统礼俗秩序的提倡者与支持者来说,其论点的深刻程度如何,高度依赖于他们对现代社会的观察与理解的深刻程度。

就此而言,中国法律转型所处的特殊中国问题语境,即中国所处的激烈社会转型的语境,要求一种更加深刻与成熟的,更具有建设性的法社会学研究。此种法社会学研究要在方法论与基本概念的层面,对现代社会的内部深层结构特征与运作逻辑做出说明,在此基础上提供一副关于法律与社会关系的完整图景。

对于一个足够深刻的法与社会的研究来说,仅仅是“法的社会科学研究”远远不够——未经反思的将社会科学的方法引入到法律研究中,所带来的结果只能是法律的消失,因为当他们否定了“写在纸面的法律”时,他们同时也否定了“规范”本身,最后他们通过社会科学的方法所发现的也并非是“行动中的法律”,而仅仅是各种碎片化之“行动”的堆砌。但“行动”本身并不是“规范”,也不是“法律”。因此,法律的规范属性,乃是法律不可被化约的本质性属性。如果规范性因素被化约掉,则法律也就不成其为法律了。

如果法律的规范性属性是不可消除的,但转型期中国社会转型的特殊语境又必须拓宽法学研究的视界,将法律与社会联系起来进行理解,那么,规范就必须是一种社会学可以进行观察的事实。传统的法社会学研究无法做到这一点。因为传统的法社会学研究以休谟意义的规范与事实之二分为预设前提,对他们而言,“作为规范性存在的事实”是一个自相矛盾的概念,因此是无效的。

规范与事实既必须要统一,又相互矛盾与排斥,这是中国法治建设必须要处理的问题,也是法社会学研究的斯芬克斯之谜。由德国社会学大家卢曼所提出的社会系统理论,以及作为社会系统理论之重要内容的法律社会学理论,为我们解决这个难题提供了深富启发性的思路。尤其是,由帕森斯提出,经卢曼改造与深化的“双重偶联性”概念,对于我们所关心的“何谓现代社会”、以及“现代社会中法律与社会的关系是什么”等问题,提供了重要的概念工具与理论模型,具有直接的启发性与相关性,特别值得有志于法治中国问题的相关学者密切关注与认真学习。

关于卢曼的社会理论,尤其是其双重联性的概念,此前已经以不同的方式对中国的学者产生过很重要的影响。例如,李猛曾经在《论抽象社会》*参见李猛:“论抽象社会”,《社会学研究》,1999年第1期。一文中,借鉴卢曼的社会分化理论与程序理论,将现代社会理解成一个抽象社会,具有三个特征,即程序性、反思性与非人格化。然而,这篇文章更强调的是对抽象社会做一个观念史与社会史的分析,其对抽象社会的描述更多地停留在对各种程序技术与抽象价值的描述与理解,对相关问题的思考还没有深入到帕森斯与卢曼的双重偶联性理论的层面,殊为可惜。

与此相对,张志杨的“偶在论”可以被看做是卢曼双重偶联性理论对中国学者思考的更直接的影响。然而,张志杨虽然也附带介绍了卢曼的社会系统理论,却更看重卢曼的思考与胡塞尔意识哲学的联系,其自我设定的抱负与目标,也是通过说明语言的“偶在性”来化解西方的形而上学传统与虚无主义传统的紧张关系,更多局限于纯粹哲学的领域。实际上,张志杨强调的是卢曼所界定的偶联性,即“虽然可能,却并必然”的状态,而不是社会学层面的双重偶联性。*参见张志杨:“现象学意识与卢曼的偶在演化”,《哲学研究》1999年第6期。

对中国法治转型问题具有如此重要的一个概念,迄今为止的国内法社会学研究文献却几乎没有哪怕片言只语的提及,更不用说专门的系统研究与阐述,*与此相反,在英文世界,早在八十年代,就已经出现了专门的研究性论文,尽管目前看来稍微有些陈旧,晚近以此为论题的研究论文也相当常见,但多数仍然停留在初步的介绍和描述层次,仍缺乏有分量的评论性作品。此类作品中,流传度比较广的两篇文献是:John Benarz, Complexity and Intersubjectivity: towards the theory of Niklas Luhmann, in 7 Human studies, 55-69,1984;Raf Vanderstraeten, Parsons, luhmann and The theorem of Double Contingency,vol2(1) Journal of classical of Sociology,77-92,2002.这未免过于缺憾,也实质性的阻碍了相关领域研究的进一步发展与深化。因此,本文不揣冒昧,抛砖引玉,根据笔者的阅读与积累,对卢曼的“双重偶联性”理论做一个简要的概念梳理与理论评述,求教于各位方家。

一、 帕森斯与双重偶联性概念的提出

根据卢曼自己的介绍,双重偶联性这个概念,最早是由赛亚斯(Robert Sears)提出来的——这个概念是在哈佛大学的一个跨学科研究的项目中首先被提出来的,表明了这个概念本身的跨学科特征。*Niklas Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, 1. Aufl., 2002,S.317.但真正使这个概念变成一个社会学的关键概念的则是帕森斯。在由帕森斯和希尔斯于1952年编写的《走向一般的行动理论》中“总论”部分中,帕森斯第一次对这个概念做了细致的分析。*See Tacott Parsons,“Some fundamental Categories of theTheory of Actions: A general statement”, in Tacott Parsons and Edward Shils, eds., Toward a general theory of Action, Havard University of Press,1962,pp.14-17.此后帕森斯在不同的场合又多次提及这个概念,但始终无法在自己的行动理论中为该概念找到合适的位置——这个理论在提出后,就消失在此后的理论建构工作中,又突然出现,如此循环反复。卢曼认为这是由于这个概念天生适合用来解释“社会系统”的概念,却不适合解释帕森斯所热衷的“行动系统”的概念。Sehe Niklas Luhmann, (Fn8), S.317.在《走向一般的行动理论》的总论中涉及对“社会互动”的解释中,帕森斯讲到:

我们在此区分能够与主体互动的客体和不能与主体互动的客体。这些互动着的主体自身就是拥有自身行动系统的行动者或自我(ego)。他们可以被称作是社会客体或他者(Alters)。一种可食用的客体,就其体现出可食用的潜在状态而言,并不是他者,因为它不能对自我的期待做出回应,并对自我的行动有所期待。另外一个人,例如母亲或某个朋友,却是他者。对另外一个行动者,即他者看做是互动着的客体,给行动系统的组织和发展带来重大的后果。*Ibid,pp.14-15.中译文由笔者所译。

帕森斯对社会客体或他者的定义简洁明了。很显然,所谓的社会客体或他者,其实就是另外一个我(alter ego),简称就是他我*社会客体、他者、他我三个概念,既指涉同一对象,但在理论描述上也是步步深入的关系。首先,客体的概念表明自我将他我首先当做一个对象与客体处理,仍然停留在主客体关系的层次上,但“社会客体”表明自我对“他我”与一般客体的区别已经有所察觉,“他者”则意味着对他我主体性的承认,而“他我”则意味着主体认识到他者其实是另外一个我。为表述方便,本文将此三个概念看做是同一个概念,不区别使用。。自我与他我都是社会的主体,又互为客体。两者之间形成的关系,即为社会互动关系。社会互动的关系,与传统笛卡尔式的主客体关系的本质区别,就是主客体关系乃是人与自然的关系,因此关系的本质,取决于其中一方,即主体的行动。而对社会互动关系的分析,却不能单看其中任何一方,而必须同时将互动双方都考虑在内。这就突破的单一的行动者视角的局限,必须将双方,甚至多方行动者的视角同时考虑在内。这与胡塞尔晚年提出的“主体间性”概念的内涵,基本上是一致的。*Jr. John Bednarz, Supra note 7.

一旦多方行动者的视角被带入到社会学的考察之中,问题的复杂性也就显现出来了:

在此案例中,自我的期待被同时导向他者行动的选择范围(也就是在此情境下向他者开放的选择)与他者的行动选择,而这又主观地依赖于(contigent on)自我自身在选择范围中采取的行动。反之,亦然。*Tacott Parsons, Supra note 9, at 15.文中所引译文为笔者自译。

帕森斯将此种互动系统中期待的互相依赖性,称作是“期待的互补性”。此种具有互补性的期待与主客体关系中的期待,具有实质性的区别:

自我并不期待一个非社会的客体的行为被它对自我行为的期待所改变,尽管,自我的行为当然地会被他对非社会客体行为的预期所改变。期待同时在既定行动者的双方运作着,并且社会互动中的客体与非社会性客体有所区别,这都是事实。*Tacott Parsons, Supra note 9, at 15. 文中所引译文为笔者自译。

此种期待的互补性,其实也是一种期待的依赖性,也即自我对他我的期待,依赖于他我对自我的期待,反之亦同。如此一来,自我对“他我对自我的期待”形成期待,反之亦同。而自我与他我的期待,对自我与他我的行动,具有本质性的导向作用。因此,在社会互动的结构中,行动者的行动选择具有高度的不确定性,高度依赖于另外一方行动者的选择可能性与实际做出的选择。而另外一方的行动同样是高度不确定的,高度依赖于自己一方行动的可能性与实际做出的选择。这是一种双重的不确定性和双重的依赖性。帕森斯于是将此种社会互动结构定义成“双重偶联性”。*用“偶联性”来翻译“Contingency”沿用了台湾卢曼著作翻译者鲁贵显的译法,因为Contingency既有不确定性的含义,在帕森斯这里也有依赖性的含义,偶联性既能同时表达此两层含义,也能够体现出卢曼社会系统理论的知识趣味和概念风格。

此后,帕森斯在《社会系统》一书,以及在他参与写作的《社会科学国际百科全书》的“社会互动”的词条中*Talcott Parsons, ”Social Interaction”, in David. L. Sills Ed., International Encyclopedia of the Social Socience, vol.7, The Macmillan Company and The free Press, pp.429-440.,又再次介绍和分析了“双重偶联性”的概念。例如,在《社会系统》中,帕森斯指出,在此种结构中,“自我将采取何种行动”以及“他我将对行动采取何种反应”,都是偶联的。因此,一种介于主体间的,超越主体性的主体间性,乃至于自创生的社会系统理论,都具有了可能性。*Talcott Parsons, The Social System, Routledge, 1991, p.62.

“双重偶联性”与帕森斯的问题意识是紧密联系在一起的。帕森斯毕生关心的一个问题,就是如下这个康德式的问题,即“社会秩序如何可能?”在其早期的代表作《社会行动的结构》中,帕森斯即强烈地意识到,一种原子式的,以自利追求为核心的个人主义,根本无法承托起西方现代社会。这一点在第二次世界大战打击了西方个人主义的道德自信后,愈发显得明显而紧迫。*参见(美)帕森斯:《社会行动的结构》,张明德等译,译林出版社,2008年版。帕森斯于是远追霍布斯,重新思考现代社会如何可能的问题。这个问题在前现代社会是不存在的,或者说是不难回答的。例如,在希腊和罗马人的观念世界中,人天生是政治动物,因此超越私人领域,进入城邦,形成公共生活,乃是人之本质实现的必然要求。*Niklas Luhmann, (Fn8),S.316.基督教的兴起改变了希腊人所形成的此种共同体观念,代之以“团契”生活的概念,然而此种本质主义的思想范式,却保留了下来。16世纪和17世纪以来的宗教战争带来了欧洲的怀疑主义,人类自私的本性与欲望,在现象层面被重视,这也动摇了古老共同体观念的哲学基础。18世纪的哲学家,通过对罗马法中契约观念的借用,形成了崭新的主权观念,并在此基础上建立起了新的共同体观念。*A.a.O.霍布斯式的此种政治社会观,由于过于依赖于暴力和绝对主义色彩而饱受诟病。亚当·斯密所开创的“看不见的手”的隐喻,则在霍布斯之外,提供了另外一种全新的社会观。

帕森斯对霍布斯的政治社会观与亚当·斯密的经济社会观都不满意,因此希望重新思考霍布斯和斯密所希望解决的问题。针对霍布斯的理论,帕森斯认为其实克服自然状态中一切人对一切人的战争,并非只能通过签订社会契约组建政治共同体才能够解决,家庭、村庄等更小的,自然形成的共同体同样能够提供最低限度的和平与秩序。针对斯密传统的、带有一定达尔文色彩的自由市场经济的社会观,帕森斯则指出,一种纯自利式的个人主义,在组建社会秩序时,具有高度的不稳定性。“双重偶联性”的概念,就非常清晰地指明了此种自利式理性个人对社会秩序之稳定性的颠覆意义。*在“社会互动”一文中,帕森斯注意到了经济学中的博弈论,认为博弈论就是双重偶联性在经济学中的典型体现。See Talcott Parsons, Supra note 16,pp.429-440.

相对于霍布斯与斯密而言,帕森斯的问题意识虽然是接近于霍布斯与斯密的,但其提问方式却是康德式的。“如何可能”并不意味着巨细无遗地提供解决问题的具体方案,而是意味着将问题的条件极端化,从而在更为一般和抽象的基本概念层面来解决问题。康德自己的三大批判,就是此种思维模式的典范。在此理论背景下,“社会如何可能”的问题,也可以被转换成如下问题:“形成稳定社会的最低限度的条件是什么?”*Niklas Luhmann, (Fn8),S.315; Raf Vanderstraeten, Supra note 7,at 81.

那么帕森斯是如何解决这个问题的呢?受到米德的象征互动论的启发,帕森斯高度重视“象征性符号”在克服双重偶联性过程中发挥的作用。帕森斯认为,在双重偶联性困境中,互动的双方能够进行沟通的前提条件是,二者进行沟通的“意义”是稳定的。此种意义的稳定性,意味着拥有一种能够超越特定沟通语境的一般化语言,或者说,特定语境中的经验能够被进行类型化的处理,从而拥有一种相对比较普世和抽象的含义。米德所提出的“一般化的他人”这个概念,对帕森斯的思考提供了重要的启发。*See Talcott Parsons, Supra note 16,at 435.通过象征性的互动,个人学习将特定他人的行动归类到类型化的一般化他人中,从而与他人形成沟通与理解。此种一般化他人的概念形成过程,就是个人的社会化过程,或者说是文化内化到个人人格的过程。

很显然,帕森斯解决“双重偶联性困境”的方案,预设了互动参与者行动的某种规范性导向,而这恰恰是帕森斯从《社会行动的结构》以来,就一直强调和孜孜以求的。在帕森斯看来,能够为互动参与者提供此种规范性导向的,只能是通过长期“博弈”而形成的规范,以及作为此种规范基础的“共享的象征系统”。*Ibid, at 437.

正如后来许多批评者所指出的,帕森斯的结构功能主义理论的本质缺陷,在于它过于注重结构持存的稳定性问题,为此而过分地忽略乃至牺牲“冲突”在结构形成、演进过程中扮演的作用与功能。帕森斯针对双重偶联性困境所提出的“文化”思路,也体现了帕森斯理论的此种特征。

针对帕森斯的方案,人们不禁要问:在双重偶联性困境中,即便人们在语言沟通无碍,能够互相理解的情况,有意地选择冲突立场,又该怎么办?显然,帕森斯所预设的规范性共识的立场,在面临激烈社会冲突的情况下,是无能为力的。然而,此种冲突并非完全是消极的,冲突意着另外一种选择的可能性,是制度创新的重大契机。*Niklas Luhmann, (Fn8),S.318.

多数帕森斯的批评者都认为,帕森斯之所以会形成此种相对保守的立场,乃是由于帕森斯的理论过于抽象,不够具体,因此对社会演进的具体历史过程缺乏敏感性所导致的。然而,就双重偶联性困境的解决而言,帕森斯方案的失败,倒并非是其理论过于抽象的缘故,而是由于帕森斯理论还不够抽象,在描述和分析“双重偶联性”的结构时,被日常生活的交往情境的具体场景所约束,因此对这个概念构造的分析还没有达到基本概念的程度。例如,在帕森斯那里,Contigent这个概念,就不够精密与科学化,其含义源之于Contingent on这个词组,核心的意思是依赖性。帕森斯在分析双重偶联性时,也突出和强调了“互相依赖”的含义。*A.a.O.,S.317.这与卢曼后来在更为抽象,也更为严格的意义上将此概念界定为“多种选择的可能性”,仍然有不少的差距。

二、 双重偶联性:卢曼的改造

卢曼关于双重偶联性的分析,最集中的表述是在1984年出版的《社会系统》一书中。在该书中,卢曼用了整个一章的篇幅,集中地处理了这个主题。其中该章的第一节,卢曼做的工作就是重新描述和分析帕森斯曾经描述过的双重偶联性模型,将其从具体人际交往的日常场景中抽象出来,变成更为扎实和牢靠的科学概念与模型。例如,将Contingent这个概念从Contingent on这个词组中解放出来,放置到“模态逻辑”的语境中进行处理。如此一来,Contingent意味着排除“必然是”与“绝对不可能”这两个选项,乃是“既非必然”,又“非绝对不可能”的偶联状态。*Niklas Luhmann, Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie suhrkamptaschenbuchwissenschaft, 5. Aufl., 1984, S.152.也就是说,虽然它目前是此种状态,下一刻或许就变成了其他状态了。如此一来,对Contingent这个概念的模态逻辑化,卢曼就使得帕森斯的以系统/环境的区分为特征的结构功能主义分析框架与胡塞尔及其弟子的现象学理论统一起来。*Jr. John Bednarz, Supra note 7.

除此之外,卢曼对帕森斯“双重偶联性”模型的改造,还体现在对社会互动主体的改造。在帕森斯那里,社会互动的双方是日常生活中具体的个人,因此,他还幻想可以通过“生活世界”中存在的某种共享的价值系统来承担意义沟通之担保的功能。确实,在小型的生活共同体,这一点确实是可以实现的,胡塞尔与舒茨对“生活世界”的揭示已经表明了这一点。然而,正如舒茨通过“直接经验”与“间接经验”、“纯粹我们关系”与“他们关系”、“直接经验世界”与“遥远世界”这些概念所揭示的“社会世界的层化”(stratification of social world)现象,*李猛:“舒茨和他的现象学社会学”,载杨善华主编:《当代西方社会学理论》,北京大学出版社1999年版,页14-16。在现代社会中,那些与我们从来没有共同生活经历和历史的人,或者说并不与我们拥有共同故乡的人,却与我们共同生活在同一个世界,发生着各种抽象的联系,这一切已经不可避免。这就是舒茨所说的“同时共存,却并未直接经验到的”人群,也就是我的“同时代人”。*参见孙飞宇:“流亡者与生活世界”,《社会学研究》2011年第5期。由此而带来的一个后果,就是现代人际交往的陌生性与抽象性的加强:

同时代人的意义脉络在数量和复杂性方面都相当程度地被匿名化。进而,认知的综合不再是关于某个独特的人在其生活的当下的存在。相反,他永远地要将他人描绘成一成不变的人与同质的人,而不去考虑个体性所拥有的变化与模糊性。所以,不论一个理想类型涵盖了多少人,他都绝非对应着任何一个特定的个体,正是在这个意义上,韦伯将其称为是‘理想的’。*Alfred Schutz, The phenomenology of the Social world, trans. By George Walsh and Frederick Lehneert. London: Heinemann Educational Book,p.184,转引自孙飞宇,同上注,页107。

“社会世界的层化”要求社会发展出一套不同于“生活世界”之意义理解与沟通的技术,因为简单地将生活世界的“自然态度”与“常人方法学”套用到“遥远世界”的社会互动中,就难免会犯将“理想类型”等置于“具体个人”的范畴错误,陷入到“理解的陷阱”中。*同上注,页108。

在相互匿名化的现代陌生人交往模型中,由于交往双方都拥有多种选择的可能性,因此在交往过程中的怀疑因素,相对于生活世界中的交往,就大大增强的。*同上注,页109。此种“怀疑”也必须在基本概念的层次上体现出来,按照康德“如何可能”的精神,被极端化就使得双重偶联性中的交往主体被“黑匣子”化。这就是卢曼对帕森斯模型的第二个重大改造——双重偶联性的主体,相互都是视对方为黑匣子!如此一来,双重偶联性的基本情境可以重新被表述为:

两个黑匣子,无论是出于何种偶然性,形成了互动的关系。每一方都在自己的界限内通过复杂的自我参照的运作来决定自己的行为。因此被看到的每一方都必然是被化约后的形象。每一方都同样地对对方做出假设。因此,无论他们做出多少努力,也无论他们花费了多长时间,黑匣子双方都对对方保持不透明性。*Niklas Luhmann, (Fn. 27),S.156.

如此一来,双重偶联性的交互主体,就不仅仅可能是两个个体的人,也可以是两个集体,甚至是两个系统之间,也可能形成此种双重偶联性的交互关系。*A.a.O.实际上,用系统论的观点看,两个个体的人,就是两个系统,即两个对立的心理系统。

卢曼对双重偶联性困境的这两个改造,使得帕森斯试图通过“共享的象征系统”的文化方案成为不可能的。那么,双重偶联性的困境如何解决?

卢曼的答案是,双重偶联性的结构自身就蕴含着走出双重偶联性困境的可能性。换句话话说,双重偶然性未必如帕森斯所预设的那样,仅仅是消极性的有待解决的困境——恰恰相反,双重偶联性的结构是积极的,自身就蕴含着系统生成的可能性。走出双重偶联性的困境,并不能从双重偶联的结构之外寻找方案,例如帕森斯强加给双重偶联结构的价值共识,而是必须从双重偶联性自身的内部来寻找。问题的关键是将双重偶联性的结构时间化:

所有的开端都是简单的。陌生人相互之间开始发出信号告诉对方互动的一些最重要的行为基础:对情境的定义、社会地位、主观意图等。这就开启了系统的历史,其中也包括对双重偶联性问题的重构。*A.a.O.,S.184.

开端一旦产生,则接下来的每一步,都会产生化约复杂性的效果。也就是说,虽然接下来的每一步,互动双方都有自由选择的可能性,但此种选择必然受制于先前所做出的选择。而马上做出的选择,又会对未来的选择形成某种化约的关系——无论此种选择是肯定的选择还是否定的选择。如此一来,每一步选择都具有化约复杂性,重构交互结构的作用和效果。卢曼将双重偶联性的此种特性,概括为“自我催化的事实”(autocatalytic factor)。*A.a.O.,S.170.因此,对社会系统的生成而言,过程与历史比开端更重要。

由此形成了双重偶联结构中两个层次的自我参照。如果说,第一层次的自我参照,即双重偶联结构中的交互主体通过将“他者”看做是“另一个我”,从而通过参照自己来观察他者,乃是双重偶联性问题的根源,则第二个层次的自我参照性,即系统的自我参照性,通过在双重偶联结构中对交互主体的期待与选择设置条件,从而强化了某些选择的可能性,限制和排除了另外一些选择的可能性,使得一个沟通链接另一个沟通成为可能。*A.a.O.,S.183-184.通过沟通的此种自我参照式的生成过程,社会系统与作为其环境的个体区分开来,并且通过沟通的递归性的运作,塑造了自己的边界。*A.a.O.,S.177-179.

如此一来,前面讲到的交互主体的黑匣子化问题,也能够通过偶联结构自身的特征得到解决。如果说,交互结构的主体是模糊混沌的黑匣子的话,则由双重偶联结构所催生出来的社会系统,却可以是透明的,中立的与客观的,是可以重复地被验证的。如此一来,透明性就在全新的层次被重构出来了*A.a.O.,S.159.——“就此而言,当黑匣子互相靠近时,就创造了白色,或者说彼此应对所需要的足够透明度。”*A.a.O.,S.156.白色的社会系统与作为其环境的黑匣子的对比,恰好对应着社会系统理论的核心议题,即“复杂性的化约”。在系统理论视角下,双重偶联结构中的自我和他我,就构成已然生成之社会系统的环境,而双重偶联结构中自我与他我选择的多种可能性与互为条件性,即意味着环境的复杂性。社会系统则通过系统结构,限制了此种无限可能的复杂性,形成了系统内的理性与秩序。

需要再次提醒的是,卢曼是以康德式的提问方式,即“社会如何可能”的问题意识背景下对双重偶联性的问题做此分析的。这也就意味着,“纯粹”意义的双重偶联性从来不可能发生在社会现实中。*A.a.O.,S.168. 卢曼同时也指出,这恰恰也表明社会系统的生成是自我参照和自我生成的。A.a.O.,S.186.卢曼所做的工作是将双重偶联性作为基本概念提炼出来,将其中蕴含的不确定性和复杂性极端化,以此思考社会秩序形成的最低限度条件。

三、 象征性的普遍化媒介与社会系统的生成

卢曼对双重偶联性概念的改造和彻底化,给社会理论带来的一个重要后果,便是表明行动理论已经不足以解决双重偶联性的问题。一旦坚持行动理论的进路,则双重偶联性问题的解决,就不得不依赖于交互主体中的一方,如此一来,最终就难免把交往双方的共识当做解决问题的最终方案。无论是帕森斯还是哈贝马斯,最终都强调共识性的因素和交互主体一方的自我反省的要素,即是一例。卢曼对此的批评主要有两点,一是反对从双重偶联结构之外,强加某个规范的东西于双重偶联结构之中,*A.a.O.,S.174.另外则是忽略了该结构的内在一致性,将双重偶联结构中的交互双方看做是机械连接在一起的组合。*A.a.O.,S.153.

双重偶联的交互结构本身,即明确地表明,任何一方主体的行动视角,都无法解决双重偶联性问题。因此,应该有一个超越主体性与行动理论的新的概念,作为社会系统理论得以生成的基本单位。在卢曼的社会系统理论中,这个概念就是沟通。卢曼认为沟通是一个三阶段的组织过程:讯息(Information)、告知(Mitteilung)和理解(Verstehen)。*A.a.O.S.194-196.讯息是沟通的主题,指的是实际上说出来的内容与其他可能的内容的区别,告知则是指信息传播的方式,指的是此种传播方式与另外潜在可能之传播方式的区别,理解则是指其他人是否理解了告知的信息,这只能通过他告知另外一个信息才能够被判断出来。例如:“你怎么了?”这个陈述是否被理解,必须通过另外一个陈述:“我头疼。”来判断其是否被理解。第二个陈述“我头疼”一方面既可以被看作是一种告知行动,同时也表明了沟通过程中“理解”被建构起来。就此而言,“理解”具有一种递归性的特征,一个沟通自然地倾向于链接到下一个沟通,同时也表明沟通至少需要两个主体才能够被完成。在此种链接的过程中,不同的选择就形成了不同的沟通链接,从而也就形成了不同的社会系统,犹如物理学中,不同的原子组合,形成了不同的分子,从而形成了不同的物质一样。*Jesper Taekke and Michael Paulsen, ”Luhmann and the Media”, 49 Media Kultur,2(2010).

沟通如果确实存在的话,也只能是沟通自己进行沟通,而不是意识系统与意识系统之间的“沟通”。沟通自己进行沟通,也就意味着意识系统并非沟通之所以能够沟通的外在根源和动力,沟通在一定意义上独立于人类的意识,具有自我生产,自我建构的能力。这就像细胞独立于它的物质环境能够进行自我生产和自我建构,意识系统独立于人类的生理系统进行自我生产和建构一样。但是,这并不意味着社会的沟通系统相对于人类的意识系统来说,是自足的。相反,

每个社会所发生的事件,每个沟通,都得依靠某些有机系统、神经系统,以及生理系统的状态。而且沟通以至少两人为前提,因此是以多个有机系统、神经系统,以及心理系统的状态为前提。然而,这也正说明,沟通不是生命、神经活动及意识动作,因此也就不能被化约成参与沟通者身上的诸系统状态。*(德)Kneer,Nassehi:《卢曼社会系统系统理论导引》,鲁贵显译,台湾巨流图书公司1998年版,页084118。

从这个意义上讲,沟通是社会系统运作的基本单位。这就像细胞是生命系统的基本单位,这是因为细胞虽然从外界环境获得其自创生的各种原料,但是其本身并不能被还原成这些外界的各种原料,而是一个独立的和封闭的,通过某种外界环境所不具有的内部统一性运作的单元。

然而,将沟通作为社会系统的基本单位,仅仅是社会系统生成的第一步。马上我们就面临着一个根本性的困难,因为沟通本身是一个“未必会发生”的事件。我们知道,沟通所包含的三个要素,其实是双重偶联结构中的三个选择。其中三个选择都包含着不确定性,因此也随时有可能会中断沟通。对此,有学者曾经举过的一个例子非常典型地说明了这一点:

即便两个意识主题偶然地在同一时间相聚在某一个地点,他们也未必要选择发出一个信息,进行互动。即便是选择发出信息,他们也可能由于语言的障碍而无法交流。即便他们说的是同一种语言,因此一方发出的信息传达到了另外一方,另外一方也未必会做出回应。哪怕是做出了回应,对方也可能会不同意这一方的观点。哪怕他们取得了一致意见,他们也许很快就会忘记他们讨论的主题。并且他们下一次也许将不再遇见,因此也不再有可能有下一个沟通。*Daniel Lee, “The Society of Society: the grand Finale of Niklas Luhmann”, in 18(02) Sociological Theory,326(2000).

如此种种的选择可能性与不确定性,只要其中一个发生了,沟通就会被迫中断,而不再发生。这就是“沟通的难以实现性”(unwahrscheinlichkeit)。在《社会系统》一书中,卢曼就已提出沟通的三种“难以实现性”:首先是自我与他我形成理解的不太可能性;其次是沟通是否能够传达到接收者的不太可能性;最后是沟通成功的不太可能性,*Niklas Luhmann, (Fn. 27), S.217-219..即“即便是沟通被它所达到的人所理解,这并不因此就确保它会被接收并被遵循下去”。*A.a.O.S.218.因此,以沟通为基本单位的社会系统要在双重偶联的结构中茁壮地生成,就必须克服沟通的此种“难以实现性”。

沟通诸媒介的出现,就是为了克服沟通的此种难以实现性。那么,究竟什么叫做媒介呢?在卢曼的理论中,媒介的概念建立在形式/媒介的区分之上。所谓的形式,就是在松散耦合形成的媒介中所形成的元素间的紧密耦合。这句话比较抽象,我们不妨用一个例子来说明。例如沙滩上的一串脚印。在这个例子中,沙滩是媒介,是由沙子之间的松散的耦合形成的。脚印则是形式,使得脚印所覆盖的沙子形成了更加紧密的耦合。所以,脚印作为形式,必须以作为媒介的沙滩存在为前提,而沙滩之所以成为一种媒介,则是由于脚印赋予了其形式。其中,恰恰是由于沙滩中沙子之间耦合的松散性,才使得脚印形成其中部分沙子更为紧密的耦合可能,从而赋予其形式。*Jesper Taekke and Michael Paulsen, Supra note 46, at 3.另外一个例子则是语言。各种各样的词语构成了语言的媒介,他们之间是松散地耦合着。而句子则赋予其形式,并使得各种词语以一种更为紧密的耦合组织起来,从而成为沟通的一种媒介。语言使得噪音/意义得到了区分,从而使得两个人之间通过语言建立结构性耦合成为可能。*Daniel Lee, Supra note 48, at 320-330.这从而也就使得沟通的沟通成为可能,使得社会成为可能。可以说,语言的产生是社会出现的前提条件。所以卢曼将语言比作是“社会的缪斯”。*Niklas Luhmann,Die Gesellschaft der Gesellschaft, 1. Aufl., 1997,S.225.

卢曼区分了三种媒介,除了语言作为一种沟通媒介之外,第二种沟通媒介是扩展性媒介,对应着沟通中的告知要素。扩展性媒介决定的是互动性沟通的数量和范围,因此对于互动型沟通发生频率比较高的小型的团体中显得比较有用。口头的言说、书面的文字、电视、电话、互联网,都是扩展性的媒介。但由于扩展性媒介的普及与提高,将使得越来越多人都有机会参与到沟通中来,从而带来了沟通主体的陌生化程度的提高,由此使得双重偶联结构的偶联程度和风险也大大提高了。例如,当你在写作时,你根本无需考虑与你沟通的某个具体对象是谁,是哪一类,因为你的读者是匿名的,你也不知道些读者会读到你的作品。这大大地增加了社会沟通的可能性。但是一旦参与者人数变得越来越多,仅仅适用扩展性媒介就会出现问题。*Niklas Luhmann, (Fn. 27), S.220-221;.Niklas Luhmann, A.a.O., S.202-223.

最后一种是成就性媒介。所谓的成就性媒介,就是“象征性的普遍化沟通媒介”,它通常在功能系统内部传递意义,从而使得沟通产生某种效果。例如,货币作为经济系统的沟通性媒介,使得沟通产生某种经济的效果,权力作为政治系统的沟通媒介,使得沟通产生政治效果,法律作为法律系统的沟通媒介,使得沟通产生法律效果。所有这些媒介都共享一个核心的特征,即都是贯彻一个普遍性的和象征性的二值代码。对于法律系统来说,二值代码是合法/非法;对政治系统来说,二值代码是掌权/在野;对于经济系统来说,二值代码是支付/不支付;对于科学系统来说,二值代码是真理/非真理;对于宗教系统来说,二值代码是信仰/不信仰。

二值代码的结构是不对称的。一般而言,在二值代码区分的左侧,往往是积极的一面,例如合法/非法中的合法一面,有权/无权中的有权一面,右侧那一边则是消极的一面,例如非法、无权、不支付,非真理等。此种积极/消极的二值区分,就与人的动机结构形成了紧密的结合:人们都希望自己是掌握权力的,而不希望自己失去权力;都希望自己的行为是合法的,而不愿自己的行为非法;都希望自己是有支付能力的,而不希望自己是属于没有支付能力的那一方。如此一来,通过此种成就性的代码运作而发挥功能的社会沟通,就可以激发参与者向左侧积极价值的那一面链接,从而接受该沟通,形成社会系统。*Jesper Taekke and Michael Paulsen, Supra note 46, at 5.也就是说,成就性代码使得沟通的链接成为可能,从而也就使得社会系统的生成成为可能。当然,成就性媒介并不能必然使得沟通的链接成为可能——它只是通过催化动机的方式促进此种可能性。*Ibid.

通过代码的运作,社会系统形成了自己的封闭性——也就是说,“一个值只能朝着对立值的方向被抛弃”:对于法律系统来说,某个事实行为要么是合法的,要么就是非法的,但是不可能是有利可图的;对于科学系统来说,某个科学结论要么是真实的,要么就是不真实的,但是不可能是丑的。*(德)鲁曼(卢曼):《生态沟通:现代社会能应付生态危害吗?》汤志杰、鲁贵显译,台湾桂冠图书股份有限公司2001年版,页74。一个社会功能子系统通过这样一种二元代码的运作,对整个世界进行了完整的和一致的描述,从而实现了凯撒的归凯撒,上帝的归上帝,政治的归政治,法律的归法律。

四、 法律系统的生成及其功能

现在我们回到卢曼的法社会学主题。通过对双重偶联性及其内在蕴含的复杂性概念,我们在一个更为宏大的理论结构中大致廓清卢曼法社会学的理论视野。通过对现代功能子系统生成过程的考察,我们不难理解,同任何一个现代功能子系统一样,法律系统的生成,也是某种解决双重偶联性困境独特方式。由此就产生了下面的问题,即又何以需要生成一个法律系统?或者用卢曼自己的语言,该问题也可以被如下表述:“全社会系统的什么问题,会透过专门法律规范之分出,并且最后透过一个特殊的法律系统的分出,而获得解决?”*(德)卢曼:《社会中的法》,李君韬译,台湾五南图书出版公司2009年版,页152。

如果说,本文前面章节的内容,都是在一般社会系统理论的层次论述双重偶联性问题,则该问题将我们带入到特定的法律功能子系统的层面来思考双重偶联性问题。我们当然同样可以将此提问中的“法律系统”替换成“政治系统”、“经济系统”、“宗教系统”、“教育系统”等。如果说,双重偶联性问题关涉到的是“现代社会如何可能”的问题,则这里的问题就涉及到法律系统在现代社会中的必不可少性,或者独一性如何体现的问题。为什么现代社会必须要有一个法律系统?它解决的是何种具体问题?

这个问题问的其实是现代法律系统的功能问题。关于法律系统的功能,20世纪的许多理论家都曾经提出过自己的理解,其中最著名的,莫过于庞德的“社会控制”说与帕森斯提出的“整合说”了。在卢曼看来,这两种理解未必是错的,但却并没有深入到类似于“社会如何可能”的基本概念层次进行思考。

卢曼因此区分了功效(Leistung)与功能(Funktion)的概念。无论是“社会控制说”还是“整合说”,其实都不过是在功效的层面,而不是在功能的层次思考法律的功能问题。所谓的功效,指的是法律系统能够带来的某些效用或好处,虽然法律系统能够带来此类效果或好处,但同时存在着许多类似的功效等同项,因此是可替代的。因此,为何是法律系统来承担该项功效,就必须提供额外的说明和解释。此种说明的解释负担过重,就会抵销法律系统之功效所带来的好处。而功能则与社会功能子系统的特性本质相关的,是唯一的,不可替换的。

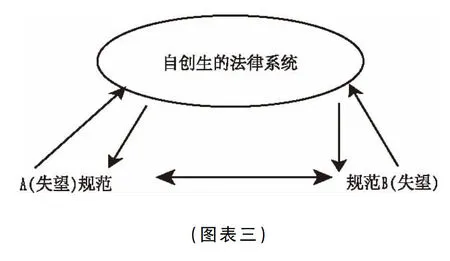

如果我们像卢曼一样在一个更深的康德式提问的层面思考法律的功能问题,就会发现,法律系统的功能,其实与双重偶联性的时间面向有关,与期待有关。*需要指出的是,此处的期待,“并非指的是某个特定个体的实际意识状态,而是诸沟通之意义的时间视域。”同上注,页153。正如上文所说,在交互结构中,互为黑匣子的两个意识系统之间,在时间的未来面向上总是存在着某种预期,此种预期的基础则是意识系统过去的沉淀,也即意识系统的现状。*在双重偶联性的结构中,交互主体往往会对方的行动进行预测,但此种具体预测还不是预期。预期乃是某种普遍化的内部信息处理的过程,或者更直接地说,就是系统内部的结构。在时间面向上,如果对方行为不符合自己的预期,这种情形就叫做失望。面临失望,有两种选择,一种选择是调整和改变自己的行为和预期,这就是对失望采取认知的立场。另一种选择是选择坚持原先的行为和预期,这就是对失望情形采取规范的立场(见图表一)。

(图表一)

如果每当对方的行动不符合自己预期的时候,当事人都做出改变,就会带来一个严重的后果,就是使得自己的行动,也变得很难被其他人事先预期了。一旦自己的行为变得更难以预期,则对方也就会更频繁地调整自己的行动(见图表二)。如此一来,双重偶联性的困境加深了,而不是解决了。

(图表二)

要稳定人际交往的此种预期,就必须有一个中立的第三方来稳定行为者双方的预期,尤其是稳定“对方对自己行为的预期”,而要稳定对方对己方行为的预期,就必须对失望现象采取规范的态度,也就是不做出改变的态度。如此一来,就需要对自我与他我彼此的规范性预期提供担保,而此种担保唯有通过某种反事实的建构才能够实现——而现代法律系统作为一种反事实的建构,承担的就是此种对规范性预期进行担保的功能。

此时,作为象征性的普遍化媒介,以合法/非法二值代码形式表现出来的法律媒介的出现,使得法律系统在双重偶联性结构中自我催化和生成出来。正如上文所分析的,通过某种条件化的纲要(以如果……那么……的形式表现出来)的设置,法律系统将符合规范性预期的选择或行动判定为是合法的,赋予其积极的价值,从而诱发双重偶联性中的自我与他我都倾向和选择积极的一面,而否定和回避消极的“非法”那一面。而法律系统做出此种判定,乃是通过自我递归、自我参照的方式做出来的。*它非常清晰地说明了,对于现代法律体系而言,为何某个具体的个人违背了某个具体的法律规范,并不意味着该具体法律规范的失效,更不意味着整个法律体系的失效。(见图表三)。

五、 对中国法理学研究的启示

本文通过将卢曼的法社会学理论放到卢曼的一般社会系统理论的整体中进行理解,又通过双重偶联性问题这个卢曼一般社会系统理论的核心问题来观察卢曼一般社会系统理论的基本问题意识,以及卢曼对现代功能分化社会的基本理解。通过这三个层次的考察和长途跋涉,我们基本了解了卢曼社会系统理论的基本问题立场,也了解了法社会学在卢曼整个理论大厦中的大致位置。我们既领略了卢曼既深沉又宏大的问题视野,也体验到了卢曼在概念锻造过程中堪与康德哲学相比肩的严格科学性与精确性,以及问题意识与严格概念科学之间的完美结合。

当然,卢曼的法社会学理论乃至一般的社会系统理论,对于中国法理学,乃至整个中国社会科学的启示与介入,并非仅限于为中国问题研究者提供思维品质与问题能力的锻炼与提升的机会与可能。就卢曼思考的问题意识及其由此生发的整套概念工具本身而言,与中国当代正在进行的波澜壮阔的社会转型与法律转型过程,仍然是极富启示和借鉴意义的。

首先,通过对双重偶联性中复杂性与偶联性程度差异的揭示,卢曼的社会系统理论延续了古典社会理论家所开创的现代性主题的探讨,并更为系统和深刻地对现代性的本质进行了阐发。与许多社会理论大家不同的是,卢曼的社会系统理论少了几份对传统小共同体社会的留恋与不舍,冷静地看到现代大型抽象社会的产生,已经是不可避免的趋势。因此,对此种现代大型、抽象的陌生人社会进行观察、描述和阐释,已经是社会理论刻不容缓的工作。这个工作是所有批判工作的前提,也比任何批判工作更为紧迫和重要。卢曼的社会系统理论至少为这个工作提供了一份草图。这是了不起的贡献。

当代中国正在进行一场前所未有的大变革。这场变革源起于清末中国与西方两个世界的接触与碰撞,因此本质性地将西方现代社会转型的过程和内容蕴含其中。因此,对西方社会的观察、描述和了解,一直是中国社会转型过程的重要参考。卢曼的社会系统理论,包括他的法社会学理论,为中国现代社会的转型与法律转型,提供了重要的智识资源与支持。

其次,卢曼将社会系统的生成,放到双重偶联性问题的视野中进行理解,并提出社会系统的生成,乃是双重偶联性问题内在包含的和自我催化地形成的,并非是任何人为设计的结果。双重偶联性问题中的自我与他我,虽然是社会系统生成的前提条件,但在系统的生成过程中,仅仅是沟通形成的外部环境。借助于象征性的普遍媒介的作用,社会系统通过自我生成的过程,形成了自身内部的期待结构,界定自己的边界。

社会系统的这个自我生成的过程,同样也适用于法律系统的生成。作为一种反事实的建构,法律系统的生成,承担了稳定规范性预期的功能。因此,这个过程虽然可长可短,也许会付出更多或者更少的代价,但整个法律系统的生成过程一旦形成,便是不可逆的。这一点,对于中国法治建设的决策者和参与者来说,也是很值得认真玩味与思考的。

第三、如果说,双重偶联性的概念,作为基本概念工具,有助于我们看清楚现代社会系统的深层结构与逻辑,则在此背景下所形成的关于现代法律系统生成的图景,则为我们提供了一套完整的关于法律系统与社会系统之关系的整体描述。

这尤其体现在如下这一点,即卢曼的法社会学区分法律系统的功能与功效,将两者放在不同的层次讨论。显然,对于理解什么是法律,为什么要建立现代法治体系等对当代中国法治建设具有根本重要性的问题来说,对法律系统的功能形成正确的理解,比理解法律系统的功效更为重要与根本。联系到中国法治建设的批判者,总是通过功效的层次来理解法律系统的功能,由此形成对现代法治建设的否定,这一点尤其具有正本清源和提神醒脑的作用。