不同营养评价方法对肝衰竭患者营养状况评价比较

沈秋月 李国宏

1.南京中医药大学 江苏南京 210000;

2.中大医院护理部 江苏南京 210003

不同营养评价方法对肝衰竭患者营养状况评价比较

沈秋月1李国宏2

1.南京中医药大学 江苏南京 210000;

2.中大医院护理部 江苏南京 210003

目的:了解肝衰竭患者的营养状况,比较不同营养评价方法在评价结果上的差异。方法:分别应用传统的人体测量评价指标、实验室检查指标、主观全面营养评价法(SGA)和欧洲营养风险筛查-2002(NRS-2002)对55例肝衰竭患者的营养状况进行评价。结果:不同营养评价方法得出营养不良的发生率不同(20.0%~80.0%),SGA和NRS-2002评价营养不良的发生率分别为80.0%和76.4%,且两种方法评价营养状况的一致性较高。结论:肝衰竭患者的营养不良发生率较高,单项营养评价指标存在一定的局限性,NRS-2002和SGA营养评价方法可靠性较高。

营养评价;肝衰竭;主观全面营养评价法;欧洲营养风险筛查-2002

肝衰竭患者的营养不良发病率较高,患者的营养状态与治疗反应、住院天数、并发症和短期病死率都密切相关。目前认为:营养不良是一个最重要的影响肝衰竭预后的因素[1]。在临床工作中应充分重视肝衰竭患者的营养状况,目前的营养评估方法有多种,包括单一评估指标和复合性营养评估工具,每种评估工作都有其优缺点。为提高营养评估的准确性和特异性,本研究使用目前临床常用的人体测量、实验室检查、主观整体评估法、营养风险筛查等方法对55例肝衰竭患者的营养状况进行评估,比较不同方法对肝衰竭患者营养评估的差异,为早期进行营养不良的干预,提高肝衰竭患者的治愈率提供依据。

1 对象和方法

1.1 对象

选择解放军第八一医院2014年1月至2014年8月收治的肝衰竭患者共55例,其中男性43例,女性12例,平均年龄为48.9±10.7岁。所有患者均符合2012年中国《肝衰竭诊疗指南》的分类和诊断标准[2]。其中急性(亚急性)肝衰竭7例,慢加急性肝衰竭17例,慢性肝衰竭31例。剔除合并有糖尿病、甲状腺疾病、恶性肿瘤和使用激素者。所有患者入院1周内完成各项指标检测。

1.2 营养参数测量

1.2.1 直接人体测量参数[3]:主要包括近1个月体重变化,体重指数(Body Mass Index,BMI),三头肌皮褶厚度(triceps skin fold,TSF),上臂肌围(MAMC)等重要指标。计算BMI:BMI=体重/身高2(kg/m2)。

1.2.2 实验室指标:主要包括总淋巴细胞计数(Lymph)、血红蛋白(Hb)、血浆白蛋白(albumin,Alb)等。病人处于空腹状态下采集血液标本。

1.3 营养评估

1.3.1 主观整体评估法(SGA)是由Detsky等[4]在1987年提出,主要评估内容包括近两周体重变化、饮食摄入量、胃肠道症状、日常活动能力、体格检查等方面。SGA包括6个方面共8项内容,每项内容的回答有A、B、C 3个选项。若选项B≥5项,评价为SGA-B(轻、中度营养不良);若选项C≥5项,则评价为SGA-C(重度营养不良)。

1.3.2 营养风险筛查(NRS-2002)是欧洲肠外肠内营养学会推荐使用的营养筛查工具[5],主要包括4个方面的评估内容,BMI、近期体重变化、饮食摄入情况和疾病的严重程度。将两项内容的得分相加(年龄≥70岁者再加1分)即为营养风险筛查得分。得分≥3分者,需制定营养支持计划;得分<3分者,暂不需要营养支持。

1.4 统计学处理数据采用SPSS13.0软件进行统计学处理,计量资料用均数±标准差表示,采用Kappa检验分析不种方法的一致性吻合程度,采用独立样本t检验比较不同营养状态下肝衰竭患者的测量指标结果。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2.2 SGA和NRS-2002方法评价营养状况的一致性分析

使用SGA和NRS-2002方法对55例肝衰竭患者进行评估,其中两种方法均评估为营养不良41例,均评估为营养正常10例,对两种评估结果进行一致性计算,Kappa系数为0.787,具有较好一致性。

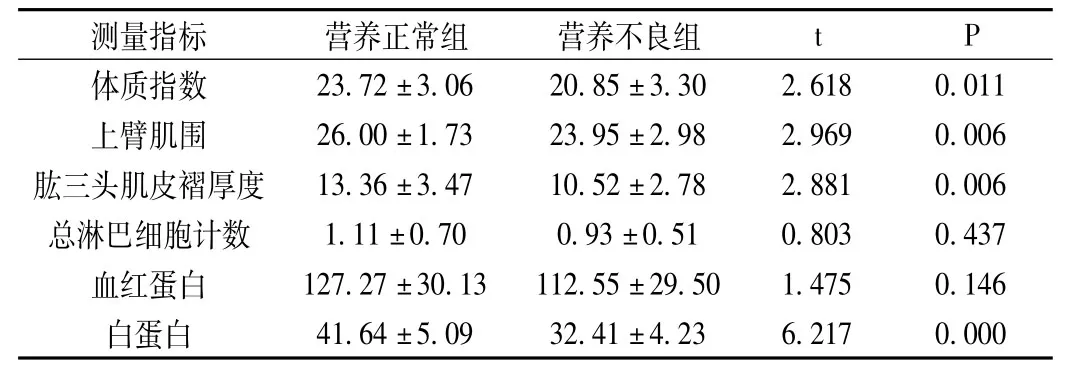

2.3 不同营养状态患者的测量指标比较

按照SGA评估标准,将55例肝衰竭患者分为营养正常组11例,营养不良组44例,分别比较在两组患者的营养测量相关指标,其中体质指数、上臂肌围、肱三头肌皮褶厚度、白蛋白水平在两组具有统计学差异(p<0.05),而总淋巴细胞计数、血红蛋白在两组未见统计学差异(p>0.05),见表2。

表2 不同营养状态肝衰竭患者中的测量指标的比较

2 结果

2.1 不同评估方法对肝衰竭患者营养风险评估结果

参照文献[6]的评判标准,营养状态分为四级,分别是营养正常、轻度营养不良、中度营养不良、重度营养不良。分别用体质指数、上臂肌围、肱三头肌皮褶厚度、总淋巴细胞计数、白蛋白、血红蛋白、SGA和NRS-2002评价本研究病人的营养状况,得到的营养不良发生率为20.0%~80.0%,见表1。

表1 各营养评价指标评价55例肝衰竭患者的结果

3 讨论

本研究通过对55例肝衰竭患者应用不同营养评价方法进行评价,得到营养不良发生率为20.0%~80.0%。肝衰竭患者中不同营养评价结果差异较大,可能由于各种营养评价指标反映机体的组分和营养状况的角度不同。因此,在肝衰竭患者中找出较为简便易行、全面客观的评估方法尤为重要。

直接人体测量方法简便、经济,可用于判断营养不良的程度及营养状况的变化。国内外一些研究曾将BMI作为单一指标调查住院病人营养不良的发生率,并肯定了其临床价值[7-8]。由于肝衰竭患者多有腹水和下肢水肿,体重受影响较大,在我们观察的55例患者中,按照BMI标准评价营养不良仅仅为27.3%,由此可见BMI不宜直接作为肝衰竭患者营养评价指标。人体测量中的上臂肌围、肱三头肌皮褶厚度可评价机体蛋白质情况[9-10],不易受非营养因素的影响,且水肿较少累及上臂,但由于部分肝衰竭患者为急性或者慢加急性病程,营养障碍时间较短,并未显著影响肌肉蛋白质的代谢,且上臂肌围、肱三头肌皮褶厚度等指标受性别、年龄、测量误差等因素影响,由此得出的肝衰竭患者的营养不良率只有20.0%~36.4%。白蛋白是评价人体血浆和内脏蛋白代谢的重要营养参数,本研究结果中白蛋白的营养不良发生率只有36.4%,可能和白蛋白的半衰期较长(约20 d),以及肝衰竭患者往往额外补充血制品有关。外周血淋巴细胞计数和血红蛋白可间接评定机体营养状况,在本研究中,这两个指标的营养不良率有只有27.3%~38.2%。以直接测量和实验室检查评估营养不良发生差距较大,反映出单一指标评定营养状况的局限性[11],因为这些实验室检查指标其核心只是某一方面的能量代谢,难以代表和反映机体其他功能的变化和需求。肝脏是机体重要的营养物质代谢器官,各种肝脏疾病会不同程度损害肝功能,引起机体代谢能力及碳水化合物、蛋白质、脂肪等营养物质代谢改变,特别是肝衰竭患者,其肝功能严重受损,发生营养风险的几率也因此增加。因此各种单项营养评价指标不宜单独使用,而可将其作为综合性营养评价方法的一项指标。

既往报道80%~100%的肝硬化患者存在不同程度的营养不良[12],本研究显示,SGA和NRS-2002评估肝衰竭患者营养不良发生率分别为80.0%和76.4%,和报道相近。而SGA和NRS-2002的一致性统计结果相近,具有统计学意义。进一步以SGA评估标准衡量肝衰竭患者的各测量指标,大部分结果具有在营养不良和营养正常组具有统计学差异,提示SGA营养评估标准的稳定性和可靠性。

本研究表明,肝衰竭患者存在较高的营养不良发生率。营养评价以多项指标综合评价更为准确。在多种营养评估工具中,首选建议使用SGA和NRS-2002评估工具,在此基础上结合相关的实验室指标,从而及时了解、综合判定患者营养状况,有助于临床及时改善患者的营养状况,早期进行营养不良的干预,预防患者住院期间营养不良发生率的增加,从而达到减少与营养不良相关并发症发生的目的,提高肝衰竭患者的治愈率。

[1]汪茂荣.《国际肝性脑病和氮质代谢共识》解读:肝硬化患者肝性脑病的营养管理[J].实用肝脏病杂志,2013,16(4):303-305.

[2]中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组,中华医学会肝病学分会重型肝痛与人工肝学组.肝衰竭诊治指南(2012年版)[J].中华肝脏病杂志,2013,2l(3):177-183.

[3]朱鸣,徐列明.肝硬化患者常用的营养风险评价方法与比较[J].临床肝胆病杂志,2013,29(5):327-329.

[4]Detsky AS,Mclaughlin JR,Baker JP,et al.What is subjective global assessment of nutritional status[J].J Parenter Enteral Nutr,1987,11 (1):8-13.

[5]Nondrup J,Rasmussen HH,Hamberg O,etal.Nutritional risk screening(NRS2002):a newmethod based on an analysisof controlled clinical trials[J].Clin Nutr,2003,22(3):321-336.

[6]王晓玲.应用两种不同营养评估法对COPD住院患者营养状态的调查[J].河南中医,2013,4(33):280-281.

[7]Campillo B,Richardet JP,Bories PN.Enteral nutrition in severelymalnourished and anorectic cirrhotic patients in clinical practice[J].Gastroenterol Clin Biol,2005,29(6-7):645-651.

[8]陈春明.中国成人体质指数分类的推荐意见简介[J].中华预防医学杂志,2001,35(5):349-350.

[9]Liang X,Jiang ZM,Nolan MT,etal.Comparative survey on nutritional risk and nutritional support between Beijing and Baltimore teaching hospitals[J].Nutrition,2008,24(10):969-976.

[10]Fernandes SA,Bassani L,Nunes FF,etal.Nutritional as sessment in patientswith cirrhosis[J].Arq Gastroenterol,2012,49(1):19-27.

[11]杨筠,盛剑秋,杨东,等.458例内科住院病人营养状况调查[J].胃肠病学和肝病学杂志.2011,20(10):948-950,954.

[12]李雪梅,孟庆华.肝硬化病人营养不良与营养支持[J].肠外与肠内营养,2006,13(5):312-315.

R151.4+1

B

1009-6019(2014)10-0028-02