基于网络治理视角的地方政府购买公共服务研究

刘 波 李 科 杨 阳

基于网络治理视角的地方政府购买公共服务研究

刘 波 李 科 杨 阳

本研究将合作博弈引入地方政府购买公共服务研究中,分析地方政府、企业及第三部门各自的目标函数和博弈资源,构建地方政府网络治理主体合作博弈模型。研究表明:各治理主体通过合作可以实现资源互补与共享,获得合作收益,各主体基于各自目标函数追求自身利益最大化的冲动引致了博弈,并在博弈的过程中表现出利益二元化的特征,在权衡自身利益、合作收益以及社会公共利益后不断调整策略;为确保良好的治理效果,提出从监督、信任、利益分配、信息披露与共享四个方面规范治理主体的行为。

网络治理 地方政府 公共服务 博弈

一、引言

随着全面深化改革步伐的日益加快和公民社会的不断发育,公众对公共服务的需求也在不断发展,呈现出多样化的特点。公共服务的提供因此变得复杂而难以驾驭,依靠地方政府单一主体来提供公共服务的传统模式已经无法适应当前公共服务领域的新特征[1]。

网络治理理论提倡多主体合作共同提供公共服务,在承认政府“掌舵者”地位的同时,注重调动企业和第三部门等“划桨者”的力量,为地方政府购买公共服务提供良好的理念[2]。地方政府网络治理的实施过程,即根据特定的公共服务,选择拥有特定资源优势相关的利益群体共同参与,各主体基于信任或契约等关系建立合作机制,明确各方权责,但是一切行为均服从于网络治理的共同目标[3]。然而,在现实中,各主体基于各自目标函数追求自身利益最大化的冲动引致了博弈,博弈方力量对比和制度设计决定了合作剩余分配[4]。它们各自拥有的博弈资源形成了其在博弈过程中的“谈判力”,使得其能与其他主体“讨价还价”。各主体在追求自身利益的过程中并非自然就可形成促进公共利益和公共价值提升的合力,更为常态的是违背公共利益和公共价值的多种扭曲的治理生态现象。这就要求必须制定相应的机制来制约和引导不同治理主体的利益博弈和过程。

二、地方政府网络治理主体的目标函数和博弈资源

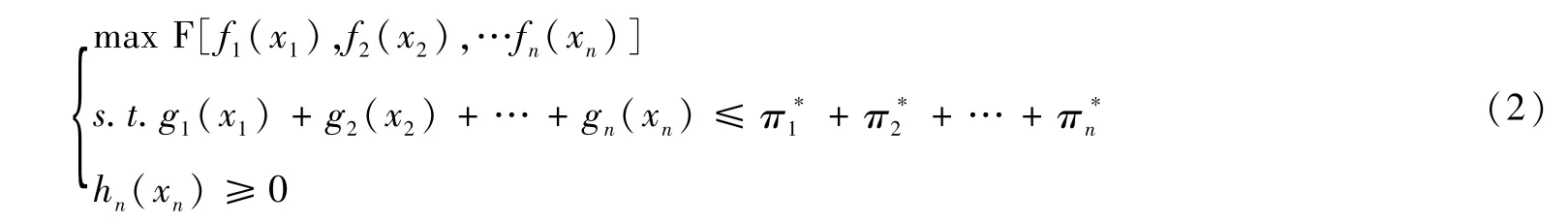

地方政府向社会购买公共服务时所形成的治理网络中,包括公共部门、私人部门和第三部门,各主体关系相对稳定、资源互相依赖。故此,本文对治理网络中各主体的目标函数和博弈资源进行分析,以期厘清各主体进行合作的利益考量和资源基础。

(一)网络治理主体目标函数的构建

1.政府的目标函数

政府以其组织规模、权威性和领导地位,在提供公共产品和服务中扮演着“导航者”的角色。故此,本文以政府为代表构建公共部门的目标函数。假设地方政府的目标是最大化自身利益Rd,其目标函数的构成应包括地方GDP的增长率、地方就业率、地方财政收入、居民人均收入以及公民的社会满意度水平。令GDP增长率为G,地方就业增长率为F,财政收入增长率为S,居民人均收入增长率为B,则政府的目标函数可以假设为[5]:

式(1)中,α,φ,γ,η分别为构成政府目标函数各因子;ε为公民对公共服务的满意度水平作为随机扰动项,α,φ,γ,η的值都大于0。政府是提供公共产品和服务的天然责任人,但地方政府的目标函数具有复合性特征,在有限理性条件下追求利益最大化的目标,并根据外部环境和财政资源约束条件的变化而不断调整其偏好的序列以适应快速变化的社会经济发展状况。

2.企业的目标函数

企业是市场的主体,是最典型和最重要的私人部门。故此,本文以企业为代表来分析私人部门的目标函数。假设治理网络的企业主体群落中有n个企业,它们根据自身的资源禀赋主动进行长期合作,以实现最佳的资源配置和最大的经济效益。企业的目标函数可以表示如下:

3.第三部门的目标函数

第三部门一般是指介于政府部门与经济组织之间的以公共利益为取向,组织成员志愿参与,不以盈利为目的的自治性社会组织的总和。第三部门同样具有“理性经济人”的特征,以组织利益最大化为目标函数,其具有严格凸偏好,效益函数为U(x),其目标函数为:

(二)网络治理主体博弈资源分析

在地方政府网络治理中,资源依赖贯穿合作的始终,对治理网络的形成和维系都发挥着不可或缺的作用。组织间联盟合作关系能否确立,关键在于资源依赖和相互需要的程度[6]。网络治理主体拥有的特定资源禀赋是其在合作博弈中的资本和筹码,各个主体必须交换资源、通力合作,才能实现共同的治理目标,从而求得合作收益。

1.政府的博弈资源

政府的博弈资源包括四个方面:第一,权威资源。政府权威是一种公信力,具有嬗变性,政府权力的正确行使能使其具有正的增量,滥用则会使其日益缩减。第二,行政实施权资源。行政实施权资源是指依据合法强制力而派生出的支配社会资源的能力,政府通过其可以向民众提供安全有序的社会环境[7]。第三,经济资源。市场在配置资源过程中存在难以克服的缺陷,政府为满足其对经济社会发展大局的把握,必须掌控大量的经济资源支配权。第四,信息资源。信息可以为其拥有者提高谈判的能力,政府所拥有的丰富信息资源使其增强了与其他主体的谈判能力,进一步增强政府在网络治理过程中的核心地位。

2.企业的博弈资源

企业的博弈资源包括三个方面:第一,经济和社会影响力。企业是市场的主体,大企业尤其是知名企业不仅可以提高政府的税收、提供就业,而且可以提高本地区的知名度和地方魅力。第二,企业的“退出力”。企业的“退出力”实质是一种“威胁”,这种“威胁”使具有较强迁移或者撤资能力的企业在与地方政府的博弈中处于有利的位置。第三,管理与技术。先进的管理方法和经验是企业获得可持续竞争优势的基石,“新公共管理运动”的核心内容之一是将企业的先进管理方法和技术引入政府部门,以提高政府部门的工作效率。因此,企业先进的管理方法和技术便是企业在公共治理活动中可借力的重要资源。

3.第三部门的博弈资源

第三部门的博弈资源包括四个方面:第一,贴近民众优势。与政府相比,第三部门向社会提供的公共产品和服务带有更多的志愿性和无私性的特征;与企业相比,第三部门所开展的各种活动更具公益性特点。这意味着第三部门与公众之间比较容易建立亲密的关系。第二,行动灵活优势。相较于政府组织,第三部门更容易接近服务对象并能灵活地对服务对象的需求做出反应。第三,专业性优势。绝大多数第三部门在成立之初就确定了明确的使命,并根据既定目标组建拥有专业技术和知识禀赋的人才队伍。第四,广泛性优势。第三部门以其数量众多、覆盖面广、渗透性强等特点,可以最大限度地满足公众的公共需求[8]。

地方政府网络治理主体合作博弈的过程实质是各个治理主体基于自身的资源禀赋,以各自的目标函数为出发点和落脚点,彼此间利益互动、竞合与博弈的过程。据此,本文形成了地方政府网络治理主体合作博弈结构,如图1所示:

在治理网络中,公共部门、私人部门和第三部门以各自的目标函数追求自身利益最大化的冲动引致了博弈。各主体的资源专有性和互补性是合作博弈形成的必要条件,各博弈方可以通过有效的磋商和谈判,协调彼此间的利益分配是其形成的充分条件。合作可以实现资源互补与共享,获得合作剩余,并可以挖掘合作性资源的潜在价值,从而在实现自身目标函数的基础上确保公共利益和公共价值的不断提升。

图1 地方政府网络治理主体合作博弈结构

三、地方政府网络治理主体合作博弈模型的构建与分析

(一)网络治理主体合作博弈的动因分析

在地方政府网络治理实践中,政府一般处于核心的地位,往往与非政府部门形成两大主体群落。若将治理网络中博弈方界定为政府部门群落和非政府部门群落,可以得出治理网络的帕累托改进图,如图2所示:

图2中在参与网络治理之前,政府部门和非政府部门总体的收益水平用无差异曲线I表示,无差异曲线I上的每一点代表所获的总收益在两个参与主体之间的不同分配方案,其中,R点表示实际执行的收益分配方案,此时政府部门获益OM,非政府部门获益OS。在实施网络治理之后,政府部门和非政府部门的总体收益水平都得到提高,用无差异曲线Ⅱ表示。此时,使政府部门的获益水平不下降的分配方案必须在无差异曲线Ⅱ的N点以上(含N点),使非政府部门的获益水平不下降的分配方案必须在无差异曲线Ⅱ的Q点以下(含Q点)。无差异曲线Ⅱ的QN段为帕累托改进闭区间,处于该闭区间内的任何一个分配方案都可以实现帕累托改进。政府部门的获益水平最高可以提升到OP,非政府部门的获益水平最高可以提升到OT。最大的治理增量为(OP+OT)-(OM+OS),最小的治理增量为0。换言之,治理网络的增量具有一定的取值区间,这与博弈各方所具有的资源数量与质量有直接关系。总体而言,政府部门和非政府部门的收益是正和,治理网络中存在的帕累托改进具有正和博弈的性质。故各主体进行合作博弈的动因是其可以从治理网络中获得更多的合作收益。

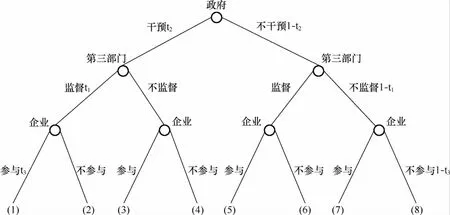

(二)网络治理主体合作博弈模型的构建与分析

在地方政府购买公共服务的网络治理实践中,政府、企业和第三部门构成了网络治理的三大力量。故此,本文试图通过构建地方政府网络治理的三方合作博弈模型进行分析。

1.模型假设

假设博弈方:企业、第三部门和政府,均为经济理性人。

假设企业履行治理网络的社会责任,则其成本为M,若企业不履行这一责任,需要给予政府补偿金支出αM。一般而言,给予政府补偿金的数额应低于参与治理网络而花费的成本,因此,企业不参与治理网络的收益为(1-α)M(0<α<1)。

图2 地方政府治理网络的帕累托改进

假设第三部门监督成本为C,若其不履行监督职责,则收益为0,若其监督时发现政府收受补偿金,政府和企业都将面临βM的罚款(β>1),且政府和企业的罚款归第三部门,收益为2βM-C。

假设政府履行干预职责可以得到收益M,政府若不作为将被处罚βM(β>1),政府在监督企业参与治理网络的过程中接受补偿金时被发现则面临βM的处罚,企业也要面临β(1-α)M的处罚[9]。

以上为完全信息假设即收益分布均为企业、第三部门和政府所知。政府在干预与不干预治理网络做出决策行为,企业在参与和不参与治理网络做出决策行为,社会组织在监督和不监督政府和企业做出决策行为,三个博弈方均在博弈中取得各自的均衡。

2.模型构建

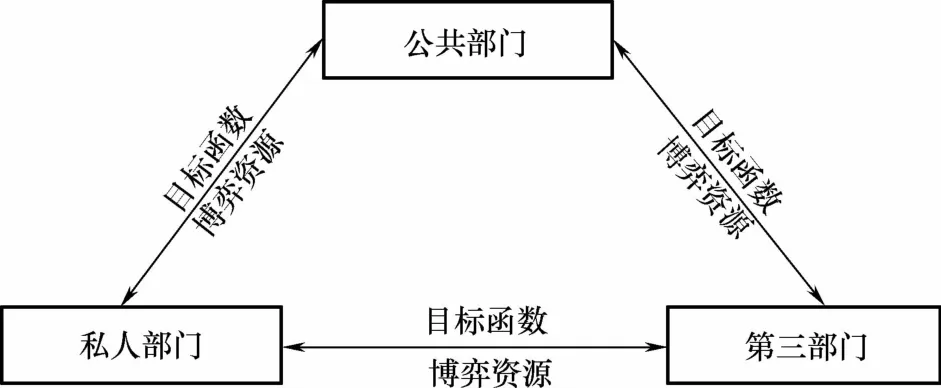

基于上述假设,本文对企业、政府和第三部门合作博弈的过程和结果进行分析,以期得出相关均衡。具体的合作博弈模型构建如下:

博弈方:企业、政府和第三部门;

博弈方的行动顺序:政府—第三部门—企业;

博弈方的行动策略及概率分布:企业参与t3和不参与治理网络(1-t3);政府干预t2和不干预治理网络(1-t2);第三部门监督t1与不监督(1-t1)。其中t1,t2,t3∈[0,1]。

图3 治理网络中三方动态博弈的博弈树模型

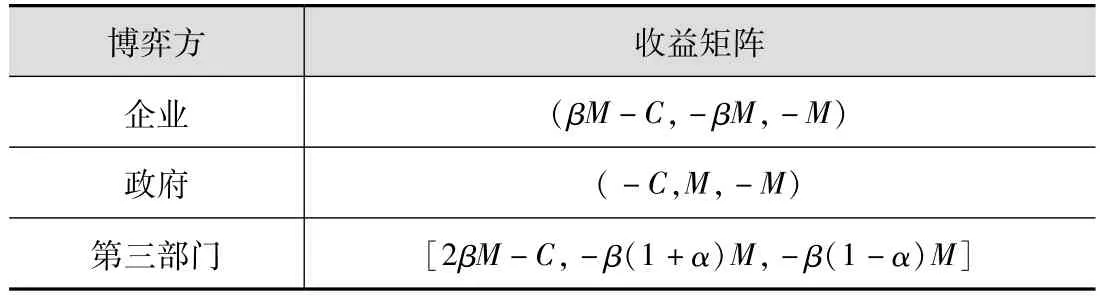

表1 网络治理三方博弈收益矩阵

本文采用博弈树模型对此完全信息动态合作博弈进行分析,如图3所示。从图3可知,治理网络中三方博弈的策略组合有八种,分别是:(干预,监督,参与)、(干预,监督,不参与)、(干预,不监督,参与)、(干预,不监督,不参与)、(不干预,监督,参与)、(不干预,监督,不参与)、(不干预,不监督,参与)、(不干预,不监督,不参与)。

依据博弈树模型,可以得出治理网络中博弈方的收益矩阵,如表1所示:

在确定博弈收益矩阵后,一般采用逆向归纳法求得动态博弈的均衡解。从最后一个博弈方的收益开始分析,使其收益最大时的解即最优选择,依次类推,求出各个博弈方收益最大时的解。

3.模型均衡解分析

通过前文的博弈树模型和博弈收益矩阵分析,本文采用逆向归纳法,从博弈树最底层开始依次求出企业、第三部门和政府三方动态博弈模型的均衡解。

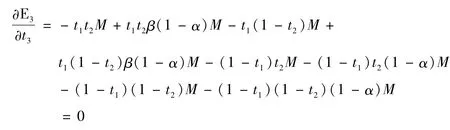

求式(4)的最大值,需求出其一阶偏导数,且令一阶偏导数为0,求出的值便是企业的期望收益均衡解:

企业是否履行社会责任与第三部门的监督概率有关,若第三部门不监督,则企业支付政府补偿金后可获益可知,处罚力度越小,对企业的约束力越小,第三部门监督的概率就越大。并且,企业履行社会责任的概率和成本有关。在高成本之下,企业往往会给予政府一定的补偿金,以求得自身社会责任的履行。基于经济理性人的视角,企业决策行为的影响因素可以界定为参与治理网络的成本—收益比,这也与现实社会情况契合。

第三部门监督与否主要与政府干预的概率有关,若政府积极履行职责,则第三部门监督的收益就越小,在考虑监督成本的情况下,第三部门监督的概率就越低。从可知,处罚力度越小,政府干预的概率越高,可以适当加大处罚力度,减小政府干预;社会监督成本越大,政府对其干预的力度也越大。这说明在地方政府治理网络中,政府、企业和第三部门应该各司其责,第三部门应从整个治理网络出发,在考虑成本的同时,更多的倾向于社会公共利益。

四、地方政府网络治理主体合作博弈的促进机制

在地方政府网络治理实践中,网络治理各主体的目标函数和博弈资源有所不同,这使得网络治理的实施过程更具复杂性。针对各主体所存在的诸如利益分配失衡、机会主义倾向和信息不对称等问题,本文从监督、信任、收益分配及信息披露和共享四个方面提出网络治理主体合作博弈的促进机制,以期最大限度地减少合作过程中出现的各种矛盾和冲突,推进治理网络的稳健运行。

(一)监督机制

网络治理中的监督机制是一种外在约束力量。监督存在着明确的委托人和代理人,监督权由委托人持有。各个治理主体均是代理人,因此便不会存在凌驾于他们之上的委托人,这就引致了最优监督委托权的问题。在网络治理的多主体合作过程中,最优的委托监督权由合作成员中相对重要的治理主体来行使[10]。网络治理鼓励监督,也离不开监督机制。政府、企业和第三部门是监督的实施者和参与者,彼此监督,随着市场经济和现代社会的日益发展,监督主体趋于多元化,监督过程趋于精细化,监督机制趋于完备化,运用监督机制可以提高核心主体的纳什均衡努力水平。

(二)信任机制

信任是在不确定条件下,一个主体愿意依赖另一个主体的行动[11]。嵌入性是网络治理环境的重要特征,信任是各种社会组织相互嵌入的前提。网络治理的各个主体在很大程度上是基于一种对未来的承诺而开展合作事宜,信任充分发挥了粘合剂的作用,填补了协议中遗留的各种空白,对话和谈判在网络主体的互动中成为必要的沟通途径。既定制度体制的不完善,使主体行为变得不可测,而信任可以看作是对既有制度体制的有益补充,可以较好地维系治理网络。随着博弈过程的深化,信任发展的路径近似于一条螺旋式上升的曲线。信任机制可以降低网络治理的交易成本,提高合作网络的运作效率,促进治理网络的稳健运行。

(三)收益分配机制

合作剩余的分配问题是网络治理多主体合作博弈的核心问题。这要求在建立收益分配机制时,必须把握好互惠互利、结构利益最优化、风险和收益对称等原则。合作收益既包括参与者的个体收益,也包括共同收益和公共收益整个过程的总收益合作博弈能否顺利进行,取决于总收益R与总成本C的关系。政府部门和非政府部门对双方合作收益的分配进行讨价还价,使各自的效用最大化,即其中分别是政府部门和非政府部门不合作时各自的效用,称为初始效用,π是合作后产生的合作收益,XG和XN分别是政府部门和非政府部门得到的收益,UG,UN分别是相应的效用[12]。

因此要提高治理网络的绩效,必须优化收益分配方案和机制,既要满足个体理性和集体理性,又要满足联盟的目标。使得治理主体在合作剩余的分配达到某种均衡的基础上,使各方收益最大化,即把“蛋糕”做大后还要把“蛋糕”分好,这样合作才能稳定、持续地进行下去。

(四)信息披露与共享机制

在博弈过程中,治理主体间的信息传递决定了其行动空间和最优策略的选择。机会主义行为产生的重要原因在于各主体间信息不对称,这要求必须治理网络各主体实现信息披露与共享。在网络治理运作过程中,当信息充分时,治理主体行为的准确性和透明度便会提高,通过信息的多向流动,各主体的决策更为理性。信息的披露与共享的过程是信息对称和信息成本最小化的实现过程。各主体以最低的成本充分获得对称的信息,可以有效制约主体的机会主义行为,降低网络治理的交易成本。

五、基本结论与政策建议

本文将政府、企业与第三部门统一于一个治理网络下进行分析,基本结论为:各治理主体表现出鲜明的二元化的利益结构特征,在权衡自身利益和合作收益以及社会公共利益后不断调整策略。各主体在合作博弈中均会考虑各自的成本—收益比,各个治理主体在追求自身利益的过程中并非自然形成促进公共利益和公共价值提升的合力,更为常态的是经常出现违背公共利益和公共价值的扭曲治理生态现象,如果缺失相应的机制和规范来有效制约和引导各个治理主体,则网络治理必然会出现治理失灵的局面。为此建议:

第一,基于对不同治理主体目标函数的准确判断和各自博弈资源的正确分析,设计一个有效的机制来规范和引导各个治理主体的合作行为。从监督、信任、利益分配及信息披露和共享等方面入手,形成一个既体现公共利益又兼顾各方利益的均衡结果,使各治理主体秉承统筹兼顾的原则,做到个体性与整体性、市场性与公共性、竞争性与合作性、效率性与公平性的相互促进和有机统一。

第二,协调各治理主体的利益目标,建立以“公共服务利益相关”为基础的政府治理结构。对于政府,应该在强化公共利益和公共价值追求的基础上,适当满足地方政府部门自身利益;对于企业,应该在抑制其各种机会主义行为的基础上,大力培育和提升企业的社会责任感;对于第三部门,应该在充分提高其现代公民意识的同时,持续增强自身的能力建设,这样,方可构建政府、企业和社会三者和谐的政治生态。

[1]姚引良,刘波,王少军,等.地方政府网络治理多主体合作效果影响因素研究[J].中国软科学,2010(1):38-149.

[2]KLIJIN E,KOPPENJAN J.Governance network theory:past,present and future[J].Policy and Politics,2012(4):587-606.

[3]刘波,王彬,姚引良.网络治理与地方政府社会管理创新[J].中国行政管理,2013(12):89-93.

[4]陈佩虹.中国地方政府公共物品提供的制度分析——基于部门博弈模型[J].管理世界,2011(5):72-173.

[5]孙健.网络化治理:公共事务管理的新模式[J].学术界,2011(2):55-60.

[6]GOLDSMITH S,EGGERSW D.Governing by network:the new shape of the public sector[M].Washington:Brookings Institution Press,2004:3-5.

[7]王志锋.城市治理多元化及利益均衡机制研究[J].南开大学学报(社会科学版),2010(1):119-126.

[8]张创新.公共管理学概论[M].北京:清华大学出版社,2010.

[9]李高扬,刘明广.产学研协同创新的演化博弈模型及策略分析[J].科技管理研究,2014(3):197-203.

[10]张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海:上海人民出版社,1996.

[11]KAPUCU N,AUGUSTINM,GARAYEV V.Interstate partnerships in emergencymanagement:emergencymanagementassistance compact in response to catastrophic disasters[J].Public Administration Review,2009,(4):297-313.

[12]张万宽.公私伙伴关系的理论分析术——基于合作博弈与交易成本的视角[J].经济问题探索,2008(5):125-130.

Network Governance Perspectives of Local Government Purchase of Public Services

LIU Bo,LIKe,YANG Yang

(School of Public Policy and Administration,Xi’an Jiaotong University,Xi’an 710049)

This study imports the cooperative game to introduce local government purchase of public services research,analyses the respective target function and the game resources of local government,enterprise and the three departments,and constructs the network governance of local government cooperation game model.Results shows that:the governance bodies can achieve complementarity and sharing of resources,and obtain cooperation benefit through cooperation;each body pursues their own maximizing interest based on their own objective function,which then causes the game,and shows the features of the interests of duality,adjusting strategies after balancing self-interest,the benefits of cooperation and social and public interests.Therefore,to ensure good governance effect,governance subject behavior should be regulated from four aspects as the supervision,trust,the distribution of interests,information disclosure and sharing.

Network Management;Local Government;Public Services;Game Playing

D035.5

A

1000-7636(2014)12-0088-08

责任编辑:董洪敏

2014-09-06

国家社会科学基金重大项目“有序推进农民工市民化的问题与对策——基于可持续生计与公共服务均等化研究”(13&ZD044);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“社会治理的理论和机制研究”(SKZ2014007);陕西省社会科学基金项目“陕西基层社会治理中社会工作介入的现状及对策研究”(2014G09);西安市软科学研究计划项目“西安市公共服务公众满意度测评研究”(SF1314-2)

刘 波 西安交通大学公共政策与管理学院教授、博士生导师,西安市,710049;李 科 西安交通大学公共政策与管理学院硕士研究生;杨 阳 西安交通大学公共政策与管理学院硕士研究生。