试论古典文学中的槟榔

吴春秋

(南京大学 文学院 ,江苏 南京210046)

在古代中国,关于槟榔的记载较早见于东汉末年杨孚所著的《异物志》和《三辅黄图》二书①《异物志》在宋以后已亡佚,今人吴永章辑有《异物志辑佚校注》一书。《三辅黄图》一书编者不详,成书约在东汉末至曹魏年间,今所见该书之六卷本为唐人增补而成,详参何清谷《〈三辅黄图〉的成书及其版本》(《文博》1990年02期)一文。。北魏时贾思勰著《齐民要术》卷十设有“槟榔”条目,其以“《异物志》曰:槟榔,若筍竹生竿……”[1]738开头,类似的这样一段关于槟榔的材料,在后出的《太平御览》、《艺文类聚》等书中转相引用,且都归源于《异物志》一书。西晋时嵇含著《南方草木状》一书(卷下)则对槟榔的产地、性状、别称、吃法及相关风俗等进行了较为详细的介绍,东晋俞益期在《与韩康伯笺》这一封信中也曾详细谈及槟榔性状及产地,可见两晋时期,槟榔已逐渐为中原及江南地区的人们所了解熟悉。

在古文献的记载中槟榔有较多别称。西晋时还只有两种,“一名宾门、药饯”[2]9,唐宋时则渐多,至明代李时珍编《本草纲目》时则总前代槟榔之别称为如下6种:宾门、仁频、洗瘴丹、猪槟榔、蒳子、大腹子。其中“宾门”沿袭西晋嵇含《南方草木状》之称;“仁频”语出司马相如《上林赋》之“留落胥邪,仁频并闾”二句,唐代李善注此二句云“《仙药录》曰:槟榔,一名椶,然仁频即槟榔也”[3]369,该别称本于此注。“洗瘴丹”顾名思义,是因槟榔的药性——可祛除瘴疠,故得名;猪槟榔、蒳子、大腹子此三者,则旨在区别其果实外部的形状大小及其内核之不同②关于槟榔此六种称谓的详细解读,可参《本草纲目》卷三十一“槟榔”条之集释。。至清代陈梦雷编《古今图书集成》时,亦是陈陈相因,惟更“猪槟榔”为“马槟榔”[4],并无增他名。据当代的植物学研究可知槟榔之品种较多,因产地不同,其大小和性状也有所差异,古代的槟榔这些别称极有可能是为了区分不同产地之槟榔品种。

和荔枝、龙眼一样,槟榔也是南方热带地区的风物,三者都较早地由岭南地区传入中原地区和江南一带,其中又以荔枝与文学之关系最为紧密。盖因杜牧的“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”两句诗荔枝得以蜚声文坛,因而尤为后代文人所推崇,故唐代以后咏荔枝或和荔枝相关的文学作品层出不穷,如苏轼之《荔枝叹》即是名篇之一。由是,荔枝在文学作品中的内涵不仅仅是一种植物,更是一种典故,一种意象。比起荔枝,龙眼在文坛上的名称则相对逊色一等。至于槟榔,其与古典文学之关系及影响,则为三者之中最下。造成这种情况的原因可能有三种:第一,缺乏影响深远的历史事件之支撑。众所周知,杨贵妃是唐朝史上最重要的人物之一,其个人的生活态度和作风与大唐帝国的兴衰紧密地结合在了一起。荔枝这种南方的水果之所以能够为文史学者所熟悉,皆因杨贵妃嗜食新鲜荔枝,正如杜诗所言“先帝贵妃今寂寞,荔枝还复入长安”[5]1516;而唐玄宗为了满足其要求不计代价,置社稷苍生于此事之下,杜诗另有“云壑布衣鲐背死,劳人害马翠眉须”[5]1518二句,即刺此事。荔枝在特定的历史时期下,曾作为特殊的历史事件的主要构成元素之一,因此得以名声大噪。而同为南方风物的龙眼、槟榔,并未参与构成过哪些影响深远的历史事件,其影响度也因此不能附着于特定历史事件而剧增。第二,缺乏传播广泛的文学名篇之助力。历史事件往往通过文人的加工,通过文学创作使之艺术化,才使得历史事件中的主要人、事、物等,在后代形成典故。历代以荔枝为题,或者涉及到荔枝的诗文作品,不在少数,而且名篇迭出。唐代有的杜甫、白居易、杜牧,宋代的苏轼、黄庭坚等诸多文学名家皆有与荔枝相关的作品传世,其中又以杜牧的《过华清宫》和苏轼的《荔枝叹》流传最广。而相对于龙眼和槟榔,与之相关的文学名篇几乎没有。第三,槟榔作为一种植物果实,其药用价值大于食用价值,味道亦不如荔枝龙眼一般甜美香醇,而是偏于苦涩,原产地关于槟榔的传统吃法“以扶留藤、古贲灰并食”[2]9,较为奇特,人们一时难以适应和接受。且嚼食槟榔毕竟是源于岭南地区之俚俗,对于大多数中原和江南地区的文人仕宦,他们受传统夷夏观念的影响,不但不接受,甚至会讥笑此事。人们从唐代卢纶《酬赵少尹戏示诸侄元阳等因以见赠》诗中的“且请同观舞鸲鹆,何须竟哂食槟榔”[6]这两句诗可以看出,其友人对食槟榔一事不屑一顾甚至讥笑,卢纶则为了肯定食槟榔的风俗而作此劝语,由此可见一斑。

尽管槟榔在咏物文学作品中并不具有如同荔枝一般的名声和地位,但笔者经过仔细考察古代与槟榔相关的一些文学作品,亦发现了槟榔此物在各代文人的创作中,其自身的蕴藉乃是经历了一种由非典型到典型,由纯粹的南方风物到典故的符号象征这样的一个演变过程。

除了上述司马相如的《上林赋》曾提及“仁频”一物,而唐代李善将其认为是槟榔之外,正式将“槟榔”这一称谓引进文学作品的当是西晋的左思,其《吴都赋》有“槟榔无柯,椰叶无阴”[3]213之句,惜此二句仅是描述了槟榔树外形上的特点,此外再无发挥。前揭俞希的《与韩康伯笺》一文,亦只侧重于槟榔的物性描述,无所蕴藉。南朝沈约始有《咏竹槟榔盘诗》:

梢风有劲质,柔用道非一。平织方以文,穹成圆且密。

荐羞虽百品,所贵浮天实。幸承欢醑馀,宁辞嘉宴毕。[7]1651

该诗是为燕宴而作,对槟榔咏赞有加,除了言槟榔的性状之外,更对槟榔既可药用亦可作为宴会上的品馔这样一种多用途的属性进行了肯定,所谓“柔用道非一”即是,并且将槟榔喻为“天实”。其之所以会如此下笔,除了槟榔在当时或许还比较稀有之外,亦符合为宴会而作的咏物诗的特点。稍晚于沈约的刘孝绰有一首《咏有人乞牛舌乳不付因饷槟榔诗》:

陈乳何足贵,烂石不成珍。空持渝皓齿,非但污丹唇。

别有无枝实,曾要湛上人。羞比朱樱熟,讵易紫梨津。

莫言蒂中久,当看心里新,微芳虽不足,含咀愿相亲。[7]1838

从该诗第五句开始则是在咏槟榔,后四句有所比兴,以槟榔果之核心喻人之心,此较之于左思对槟榔的纯粹描述和沈约对槟榔的虚颂,已是有所进步,但仍还不具有典范意义。尽管如此,这二者或许是现今所见年代较早的吟咏槟榔的诗歌。

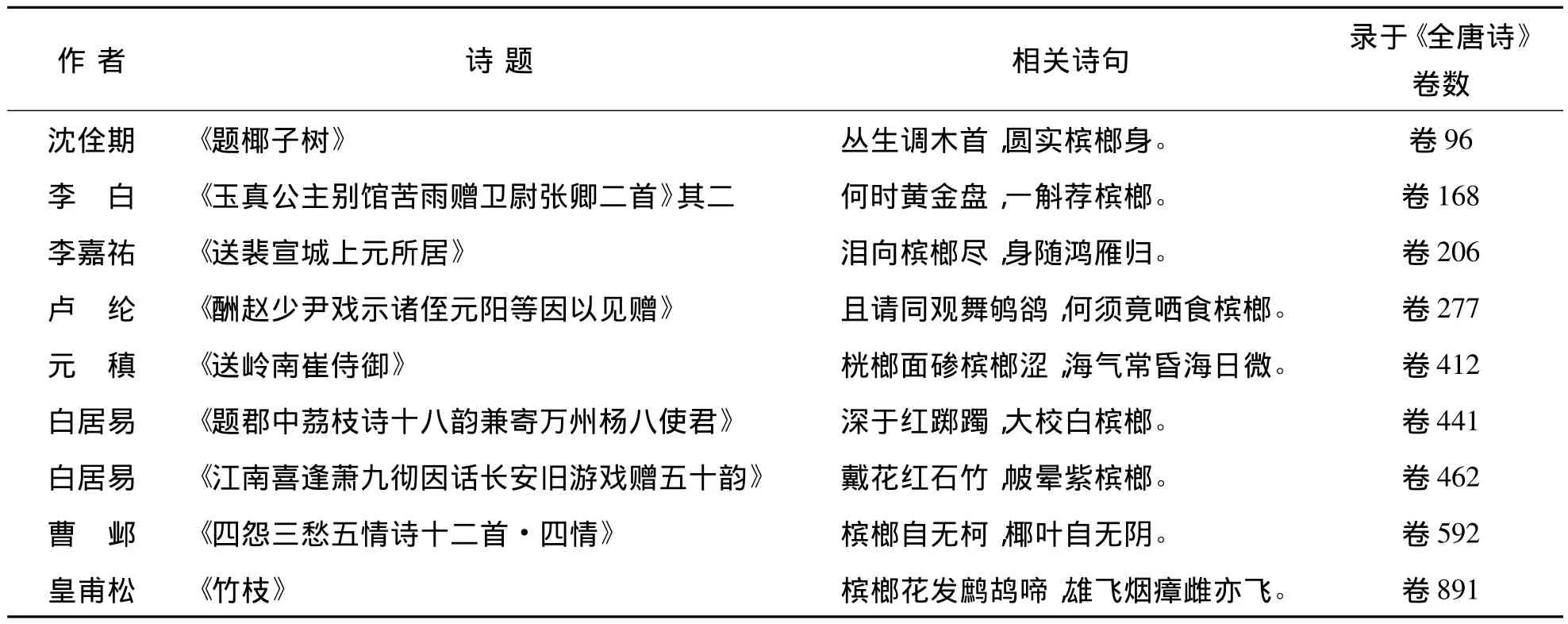

有唐一代,以槟榔为主题的文学作品亦是寥寥无几,《全唐诗》中仅有9首诗提及槟榔此物,详见表1③按,此表所录作者、诗题、诗句、卷数,皆据中华书局1960年4月第1版《全唐诗》编次。。

稍览诗题便可得知这9首诗都不是以槟榔为主题的作品,而通过表1所举之诗句亦可看出槟榔在这些作品中,大多数情况下仅仅是作为一种南方的风物而被提及;或言其性状、味道,或借其外形来形容他物,关注点多在于槟榔的外形,有赋有比,而兴之意不显。可以说从左思到唐人,在他们所作的几篇屈指可数的提到槟榔的作品中,槟榔一物并未被赋予过多的含义。如曹邺的两句,几可谓是作诗中最下者的“偷语”之作,直接抄袭了左思的句子。在这九首作品中,最值得注意的是李白的诗句,其“一斛荐槟榔”之句,显然不仅仅是指槟榔之物,而是隐含着与槟榔有关之事。该诗中的“黄金盘”、“荐槟榔”所涉及的故事,源于《南史》中的一则记载:

表1 《全唐诗》中有关槟榔的诗句

穆之少时家贫,诞节嗜酒食,不修拘检,好往妻兄家乞食,多见辱,不以为耻。其妻江嗣女,甚明识,每禁不令往。江氏后有庆会,属令勿來,穆之犹往。食毕,求槟榔,江氏兄弟戏之曰:“槟榔消食,君乃常饥,何忽须此。”妻復截发市肴馔为其兄弟,以饷穆之,自此不对穆之梳沐。及穆之为丹阳尹,将召妻兄弟。妻泣而稽颡以致谢,穆之曰:“本不匿怨,无所致忧。”及至醉饱,穆之乃令厨人以金柈贮槟榔一斛以进之。[8]427

刘穆之是东晋末年的重要的政治人物之一,出身贫寒,其官至尚书右仆射、兼任前将军及丹阳尹,深受刘宋开国之主刘裕的倚仗,其逝世之后,及刘裕称帝,仍然受到加封追谥。然刘穆之求食槟榔不得,反遭其妻之兄弟调侃的这样一则事迹,在成书年代较早的《宋书》中未见记载,自唐初李延寿编《南史》而始见言,附于其本传最末。尔后这一则事迹在宋代的一些类书和笔记中递相祖述④同一事还见于《册府元龟》(卷九百十七)、《锦绣万花谷》(前集卷十六)、《全芳备祖》(后集卷三十一)等书。,宋以后明清的类书和笔记小说中,提到槟榔之纪事和掌故,亦多录此事。对比《宋书》与《南史》二书中为刘穆之所立之传,纪事大体相同,褒赞亦同,惟多此求食槟榔一事,盖李延寿受笔记小说家之影响而为之,然不知用意为何。与之类似的是梁代任昉在《南史》与《梁书》中的本传,前者有“昉父遥本性重槟榔,以为常饵,临终尝求之,剖百许口,不得好者。昉亦所嗜好,深以为恨,遂终身不尝槟榔”[8]1453这样一段和槟榔有关的事迹记载,后者则无。

透过这两则材料,似可从侧面窥得嚼食槟榔的风俗,在六朝之时已经逐渐地由岭南地区传至中原一带以及江南地区,且对于当时这些地区之人而言,槟榔虽非人人以为口实,但较之两汉时期,其在六朝时岭南以外地区的知名度已经有所提高。另《宋书》刘穆之本传中还有一则关于刘穆之生活习性的材料:

性奢豪,食必方丈,旦辄为十人馔。穆之既好宾客,未尝独餐,每至食时,客止十人以还者,帐下依常下食,以此为常。尝白帝曰:“穆之家本贫贱,赡生多阙,自叨忝以来,虽每存约损,而朝夕所须,微为过丰,自此此外,一毫不以负公。”[9]

由此看来,刘穆之在生活习惯上比较热衷于追求丰盛的食膳,故《南史》言其食后复索槟榔以食,似亦合乎其性。

李白的《玉真公主别馆苦雨赠卫尉张卿二首》这组诗中的第二首,可谓是最早将这一与槟榔相关的历史事件引入文学的作品。兹录全文如下:

苦雨思白日,浮云何由卷。稷契和天人,阴阳乃骄蹇。

秋霖剧倒井,昏雾横绝巘。欲往咫尺途,遂成山川限。

潈潈奔溜闻,浩浩惊波转。泥沙塞中途,牛马不可辨。

饥从漂母食,闲缀羽陵简。园家逢秋蔬,藜藿不满眼。

蟏蛸结思幽,蟋蟀伤褊浅。厨灶无青烟,刀机生绿藓。

投箸解鹔鹴,换酒醉北堂。丹徒布衣者,慷慨未可量。

何时黄金盘,一斛荐槟榔。功成拂衣去,摇曳沧洲傍。[10]612

槟榔一物在文学作品中形成典故,盖肇始于此。尽管该诗主旨并非在于槟榔,而是在于抒发自己胸怀壮志却又怀才不遇的惆怅之情,正如这组诗第一首中所云“独酌聊自勉,谁贵经纶才。弹剑谢公子,无鱼良可哀。”[10]611刘穆之出身寒庶,而后获刘裕赏识,生时受用,死后益荣,李白虽然与之出身不同,但是此处却是借刘穆之之成功,来比喻自己的对人生的一种期待,因而“荐槟榔”在此便成为了一种委婉的借喻。且这两首诗是赠寄之诗,题中所云“卫尉张卿”,即是唐玄宗的驸马张垍⑤关于张卿此人为谁,学术界颇有争议,本文此处从郁贤皓先生说。详参郁贤皓《李白与张垍交游新证》一文,载《南京师大学报(社会科学版)》?1978年01期,第64-65页。,李白寄望借此二诗能含蓄而隐晦地向张驸马传达自己的用意,冀其能在玄宗面前为自己美言几句,以期得到玄宗的重用,一展抱负,只可惜最终事与愿违,反落得因张垍谗言而被逐出长安的下场。上文所举之文学作品中仅以槟榔为比为赋,而以槟榔为兴寄,则滥觞于李白此作。

自李白以后,虽然唐代诗人并没有再用过刘穆之求槟榔的典故⑥或有认为卢纶的“且请同观舞鸲鹆,何须竟哂食槟榔”二句句亦是用了刘穆之典,但细味诗意,则不然。“鸲鹆”为南方特有之舞蹈,槟榔为南方特有之风物,言这二者,一为对仗,二为强调南方的风俗之特殊,一时还不能为北方之人所接受,这一点上文亦有言及。若言此用刘穆之事,则显突兀,与全篇诗意不合。,但在宋人诗歌中,或许是受到了李白的影响,言及槟榔之时多半是在化用这个典故。苏轼在谪居海南时有数首关于槟榔的诗作,其《食槟榔》一诗中有“牛舌不饷人,一斛肯多与”[11]2153二句,显然这是化用了前揭刘孝绰诗的典故,同时引刘穆之之事入诗。

宋代黄庭坚所作的与槟榔相关的几首诗,亦祖述于该故事,如《几道复觅槟榔》一诗:“蛮烟雨里红千树,逐水排痰肘后方。莫笑忍饥穷县令,烦君一斛寄槟榔”[12]1151;南宋史容为黄庭坚诗作注时,已引刘穆之之事来对此诗末句进行解释。黄庭坚另有一组诗,题为《次韵胡彦明同年羇旅京师寄李子飞三章一章道其困穷二章劝之归三章言我亦欲归耳胡李相甥也故有槟榔之句》,第二首云:

丁未同升乡里贤,别离寒暑未推迁。萧条羁旅深穷巷,蚤晚声名上细毡。

碧嶂清江原有宅,白鱼黄雀不论钱。槟榔一斛何须得,李氏弟兄佳少年。[12]1361-1362

从诗题可以看出这是一首寄赠的作品,其中的“二章劝之归”几字,则已透露出作者关于此诗的创作立场;纵观全诗,其虽立意于劝归劝友人、淡出尘劳,但这细细玩味,该诗仍然有一种重声名的倾向。其“蚤晚声名上细毡”之句,先化用汉代王吉上疏之语:“广厦之中,细毡之上”[13]3060,指君王之所在,此借以比喻名闻于君上,而后再用槟榔的典故,则与“声名上细毡”互为呼应。因为刘穆之就是由穷困到腾达而功名显赫的例子,此处言槟榔何须得,当是以刘穆之求槟榔之事为鉴戒,认为其友人既是自蕴才识的“佳少年”,便无需刻意强求政治上的一些东西,如官职、地位等,因为时机未到,强求也只能如刘穆之般遭遇不快。其实在这组诗的第一首之中,已经用了刘穆之的典故,其末二句云“谁料丹徒布衣得,穷困且忍试新年”。据史容注可知诗中的“丹徒布衣”即指出身贫寒、未沐荣华之时的刘穆之,只是这两句之中并未言及槟榔。但据刘穆之的《南史》本传可知,在刘穆之入刘裕幕府之前,言其穷困的典故,只有上述求食槟榔不得一事,故此二句亦是化用该典无疑。

此外宋代的胡宿、陆游更是有以刘穆之求槟榔之事为题材的咏史诗。胡宿的《刘开府》一诗云:“京口刘郎是穆之,风云未作苦栖迟。金盘一石槟榔赠,可得当年是讳饥?”[14]2125此诗较为平稳,前三句仅仅只是就刘穆之事进行了一番复述,至末句方略作发挥,阐明自己的看法,以为刘穆之在饭后酬妻之兄弟槟榔,乃为讳避当年饥贫。而陆游的《读史》诗(其四)曰:“自古功名亦偶谐,胸中要使浩无涯。可怜赫赫丹阳尹,数颗槟榔尚系怀。”[15]4197其借刘穆之事来表达自己对功名的态度,并言明士大夫应有之胸怀的标准,其立题命意均胜胡宿之诗一筹,更为重要的是,该诗在某种程度上将对槟榔的追求与士大夫的胸怀这二者联系了起来。南宋大儒朱熹有《槟榔》、《又五绝卒章戏简及之主簿》二题,凡六首,皆是吟咏槟榔或与槟榔有关的诗歌。其《又五绝卒章戏简及之主簿》第二首云:“锦文缕切劝加餐,蜃炭扶留共一柈。食罢有时求不得,英雄邂逅亦饥寒。”[14]27535该诗则是以槟榔为起兴之物,其“英雄邂逅”几字,既言古人,又及今人,既是对刘穆之的肯定,又是对友人的赞词,然亦有挪揄调侃的味道在其中。

两宋之际的葛胜仲亦有数篇和槟榔相关的诗作,其《景纯到汝数日遽求别仆固不敢留客然宋伯举为兄苏勤道为妇之兄遽见去似非人情辄赋是诗率二僚留之》一诗前四云:“奉留高客敢同黄,恃有亲亲与雁行。乐孺诚宜赋棠棣,盘桓何畏啬槟榔”[14]15668,仅从字面上来看,其是在借槟榔的典故言亲情。诗三百中《常棣》篇小序云“燕兄弟也”[16]568,因此,“常(棠)棣”虽为植物,但在后代却成为吟咏兄弟之情的熟典。这里以“槟榔”、“棠棣”互为对仗,除了名物对名物,当然还有典故对典故的用意在其中。该诗作者以为刘穆之不计前嫌,对其妻之兄弟宴酬甚厚,盘呈槟榔以待,认为这是亲情和睦的表现⑦宋人李厚注该诗时则认为刘穆之进槟榔一事,意在“誇示”,照此说则刘穆之此举有炫耀或报复之意。详见孔凡礼点校《苏轼诗集》,中华书局,1982年2月第1版,第2153页。。且从此诗诗题中的“苏勤道为妇之兄”、“辄赋是诗率二僚留之”数语可以看出,该诗的寄予对象中有妻之兄弟,因此,是用刘穆之之典,既紧扣诗题,又便于命意发挥。由此可以看出,槟榔在文学作品中,还有和亲情的咏颂相互联系的一面,这亦是受刘穆之的故事影响的结果。苏轼的《庚辰岁人日作时闻黄河已复北流老臣旧数论此今斯言乃验》其第二首诗中言及槟榔,虽不用刘穆之事,但却亦是在借槟榔以寄托和亲情有关的意蕴。其诗云:

不用长愁挂月村,槟榔生子竹生孙。新巢语燕还窥砚,旧雨来人不到门。

春水芦根看鹤立,夕阳枫叶见鸦翻。此生念念随泡影,莫认家山作本元。[11]2343

移物及情,是中国古典诗歌创作传统中常用的手法,如诗三百《螽斯》篇中的“螽斯羽,诜诜兮。宜尔子孙,振振兮”[16]43-44数句,就被后世笺家认为是以物拟人的典型,上举苏轼此作近乎于此。槟榔树结果,一枝可有数十颗,甚为密集,也正是嵇含所说的“叶下系数房,房缀数十实”[2]。此诗作于元符三年(1100年)正月庚辰人日,是时苏轼正谪居儋州。苏轼自绍圣四年(1097年)年五月被贬至琼州昌化军,至元符三年五月离琼移廉州,凡三年整。海南岛自古以来即为盛产槟榔之地,苏轼谪居于此期间,必然曾目睹槟榔树之开花结果,由彼物及此身,表面上是在诉说自己那种随遇而安的心态,事实上却是在暗抒自己内心的愁结,槟榔所象征的“生子”和自己现实中妻离子散、且一子已夭折⑧苏轼第四子苏遯,元丰六年(1083)出生,元丰七年(1084)夭折。这样的境况形成了物事与人况的对比,故末作“此生念念随泡影,莫认家山作本元”二句,化佛家六如偈入诗,看似豁达彻悟,但实为无奈之笔。其实将槟榔与亲情结合得更为紧密的,应当是《南史》中所载任昉因父死而终身不食槟榔一事,然这则材料,从后代的文人之文学创作的实际情况来看,比起刘穆之之事,其受到的关注和影响相对要微小得多。宋人林同有一首题为《任昉》的诗:“晢常嗜羊枣,遥亦重槟榔。参至不忍食,昉宁能独尝。”题下注云:“父遥,性重槟榔,終身不尝。曾晢嗜羊枣,而曾子不忍食。”[14]40626此诗言及槟榔时虽系之于任昉事,但是仅仅是简单的转述历史事件,并没有加入自己的构思和用意对其进行改造,然后用于文学创作之中。

透过上述这些诗作的分析,可以看出,槟榔和人生穷达、得失、功名和亲情等概念,本来不啻风马牛,盖由刘穆之其人其事而产生了联系,再经由李白、黄庭坚等人的文学作品的阐释与发挥,这几者的关系才愈发紧密,以至后人作诗,陈陈相因,因而形成了所谓的槟榔典故。但这个过程是较为平静而不受关注的,原因前已言及,一由槟榔本身之属性,另一原因则是支撑槟榔典故的主要历史事件——刘穆之求槟榔不得,其在中国古代史中的如过江之鲫,影响微乎其微,既不关乎时运,又不深切时弊,亦不深警时人,时人不重,累世则淡之。幸有文学作品的辅助,故尚能助其形成典故,尽管如此,客观而言,槟榔典故在古典文学作品中,仍然算不得是常用之典。

或许是时代发展的必然,也是诗歌史自身发展的必然,宋诗相对于唐诗,在题材内容上的扩大,也使得槟榔此物有了更多的机会进入到宋人的诗作中。虽然唐宋时期和槟榔相关的诗歌作品,在数量上并非很多,但对于槟榔典故在文学作品中的形成并稳固,唐宋二朝,尤其是宋朝,是至关重要的。唐宋时期,岭南地区开始成为贬谪文人的一个常选之地,其自身的一些风土习俗文化也经由文人之手,或写入文学作品之中,或写入笔记小说之中,这对于南方文化,尤其是岭南文化向两河流域的古代中国文明中心传播与渗透起到了积极的推动作用。在唐宋时期产生了如《来南录》、《番禺杂记》、《岭表录异》、《桂海虞衡志》、《岭外代答》等大量言及岭南地区风土文化的笔记,这些笔记为当时和后世的文人了解岭南地区的物产民俗提供了便利。除上述所举的一些诗人之外,宋代的卢多逊、晁补之、毛滂、释惠洪、郑刚中、李光、孙觌、李纲、范成大、杨万里、周孚、郑域、王炎、雷乐发、戴复古、刘克庄等人也都有与槟榔相关的诗作,其中大多数人乃是有过贬谪岭南之经历的。这些人所创作的关于槟榔的诗歌中,大多数也都习用了刘穆之的典故,还有部分作品则将岭南地区“槟榔代茶”⑨罗大经《鹤林玉露》卷一载:“岭南人以槟榔代茶,且谓可以御瘴。”的风俗化用于诗意。

槟榔在其原产地土著居民眼中地位极高,被视为珍品,否则也不会“婚族客必先进,若邂逅不设,用相嫌恨”[2]9,产地之国(或地区)亦不会将其作为贡品向北方朝廷进贡,可见槟榔在地域传统中具有着其特定的文化意义。尽管如此,但槟榔对于中原地区和江南地区的人而言,毕竟是外来物,在最初进入古代中国的文化传统中时,槟榔原本蕴含的文化意义显然未受到中国文人的重视和接受,这一点,人们可以从南朝以前产生的与槟榔有关的屈指可数的诗文中一窥端倪。直到史书中记载了刘穆之以客身求槟榔而主人不与这样的一件事,暗含着主不尊客的意思在其中,槟榔在中国文化中的意义才与进入中国之前原有的文化意义联系了起来。历经唐宋以至明代,槟榔此物无论是其药用价值还是文化价值,皆已被阐发至极致。

明代李時珍所编《本草纲目》中“槟榔”一目下的“释名”与“集释”已广概前人之言,其中“宾与郎皆贵客之称”[17]这一说法,李时珍虽自言本于嵇含,但将槟榔的释名谐音为宾、郎,以音义互训,实滥觞于此。笔者认为这样的一种阐释,是槟榔自身在岭南及东南亚地区已蕴含的文化意义和中国传统文化相融合的产物。明末的广东文人黎遂球曾作《槟榔赋》,其序云:

槟榔生于海外,予粤人喜杂蒌叶、蚬灰嚼之,婚姻之约以表结言。客粤者每不谙食,且资嘲笑,然考食槟榔不惟予粤人也。晋刘穆之微时尝造妻家,己食毕,求槟榔。妻兄弟曰:“君尝苦饥,何用此物?”及任丹阳尹,召妻兄弟,以金盘贮槟榔一斛赠之。然则往故吴俗所贵,何以云然?予读书之暇,作赋争之。[18]

此序道出当时尚有客寓岭南地区的人讥笑当地人食用槟榔这一风俗,于是黎遂球便引刘穆之之事,来证明食槟榔之风俗早已由岭南地区向外传播开来,并为吴俗所贵,故不当为笑资。黎遂球对乡土文化的认同和对正史叙述的接受,这二者共同作用催生了其作《槟榔赋》的动机。食槟榔从最初极受地域限制的地方风俗,到后来成为中国文化传统中的一个组成部分,刘穆之之事和后世文人对该事件的解读和阐释,起了极为关键的作用。以李时珍《本草纲目》对槟榔的释名和到黎遂球《槟榔赋》序为例,可以看出明人对槟榔的认识,已经完成了从汉晋以来纯粹的植物学式解读到后来的文学式解读的彻底转型。明清以降,无论是在文学作品中,还是在笔记小说中,槟榔的文化内涵与意义基本一仍其旧。

总而言之,从唐代开始,文学作品中的槟榔已非纯粹的南方风物,而是与具体的历史事件相关联,这样一来槟榔典故便已形成。经宋代的文人运用,槟榔典故与尊宾传统相关的文化内涵进一步得以凸显。不仅如此,经宋代文人的笔润加工,槟榔还与更多的概念联系到了一起,因此而得以增益新的内涵,具有更为广泛的文化意义。概而言之,槟榔在文学作品中的典型意义有两个方面:一是南方风物的代表。对文人而言,常藉此兴寄和传递与他们对古代中国南方(尤其是岭南地区)有关的一些情思。二是蕴藉着价值判断的符号象征,自《南史》记载了“刘穆之求食槟榔”这样一件很细微而有趣的历史事件之后,唐及以后的文人在文学作品中提及槟榔时,其层次由纯粹的言物扩大到言事,且往往涉及到作者的价值取向,如对人生、对功名的态度与看法,等等。槟榔作为南方风物,从早期的文学作品中纯粹的物象,逐渐演变为蕴意之象,这一过程在宋代之时基本已经完成。

当槟榔在文学作品中具备了象征意义时,其非典型向典型转换已经完成。也正是因为有了这些古典文学作品作为可溯的范例,槟榔一物才具有了成为一种文化载体,或者文化符号的可能。人类文化学上有“大传统”、“小传统”之说,且这二者是相互依存并长期相互影响的[10]美国人类学家雷德菲尔德(Robert·Redfield)在其《Peasant Society And Culture》一书中曾说:“The two traditions are interdependent.Great tradition and little tradition have long affected each other and continue to do so.”(1956 by The University of Chicago,page 71),若藉此来观照槟榔典故及其在文学作品中的呈现,则食槟榔这一风俗作为地域文化中组成部分,可视为中国文化中小传统,而古代精英阶层所认同并倡导的具有普遍性意义的风俗和生活方式才是中国文化中的大传统;经过相关历史事件的演绎和文人的阐释发挥,食槟榔这种风俗原有的文化蕴义和中国文人的人生观、功名观融为一体,最终构成古典文学中的“槟榔”这一概念的完整内涵,并影响到后世之人的认识,从这个角度来看,古典文学中的槟榔便是小传统和大传统之间相互渗透、相互影响的一个典型例子。

[1]贾思勰.齐民要术[M].缪启愉,校释.北京:中国农业出版社,1998:738.

[2]嵇含.南方草木状[M]∥影印文渊阁四库全书:第589册.台北:商务印书馆,1986.

[3]萧统.文选[M].上海:上海古籍出版社,1986.

[4]陈梦雷.博物汇编[M]∥古今图书集成:第553册.上海:中华书局1934:42.

[5]仇兆鳌.杜诗详注[M].北京:中华书局,1979.

[6]刘初棠.卢纶诗集校注[M].上海:上海古籍出版社,1989:143.

[7]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1983.

[8]李延寿.南史[M].北京:中华书局,1975.

[9]沈约.宋书[M].北京:中华书局,1974:1306.

[10]瞿蜕园,朱金城.李白集校注[M].上海:上海古籍出版社,1980.

[11]苏轼.苏轼诗集[M].孔凡礼,点校.北京:中华书局,1982.

[12]任渊,史容,史季温.黄庭坚诗集注[M].刘尚荣,校点.北京:中华书局,2003.

[13]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[14]傅璇琮 等.全宋诗[M].北京:北京大学出版社,1998.

[15]陆游.剑南诗稿[M].钱仲联,校注.上海:上海古籍出版社,2005.

[16]孔颖达.毛诗正义[M].龚抗云,整理.北京:北京大学出版社,1999.

[17]李时珍.本草纲目[M]∥影印文渊阁四库全书:773册.台北:商务印书馆,1986:659.

[18]陈元龙.历代赋汇[M].南京:江苏古籍出版社,1987:511.