基于GMP管理的高职“药物制剂技术”课程项目化教学设计研究

周光姣,夏成凯,王甫成

高职高专药物制剂技术专业的社会定位是面向经济建设,服务于药物制剂、检测及相关行业,满足市场对制剂和检测人才的需求,根据劳动力市场要求,找准位置,培养“适销对路”的人才。从功能定位上而言,是培养适应社会需要的高素质技能型人才,具体为应用技术、智能操作和高技能型的高级“蓝领”,而明确定位是培养面向药品制剂生产、制剂检验和制剂生产管理等第一线需要的高素质技能型人才。[1-3]因此,“药物制剂技术”课程教学中应融入GMP(产品生产质量管理规范,Good Manufacturing Practice)管理理念,以工作项目为载体,以工作过程为导向,确定课程所对应的职业岗位群、知识结构和技能需求,重新制订课程标准,建立更符合生产实际的实践教学或理实一体化教学模式,使学生所学为所用,真正实现与工作岗位的无缝对接。

一、融入GMP管理的课程模式

(一)构建基于工作过程的课程体系,逐步实现教学内容与实际工作的统一性

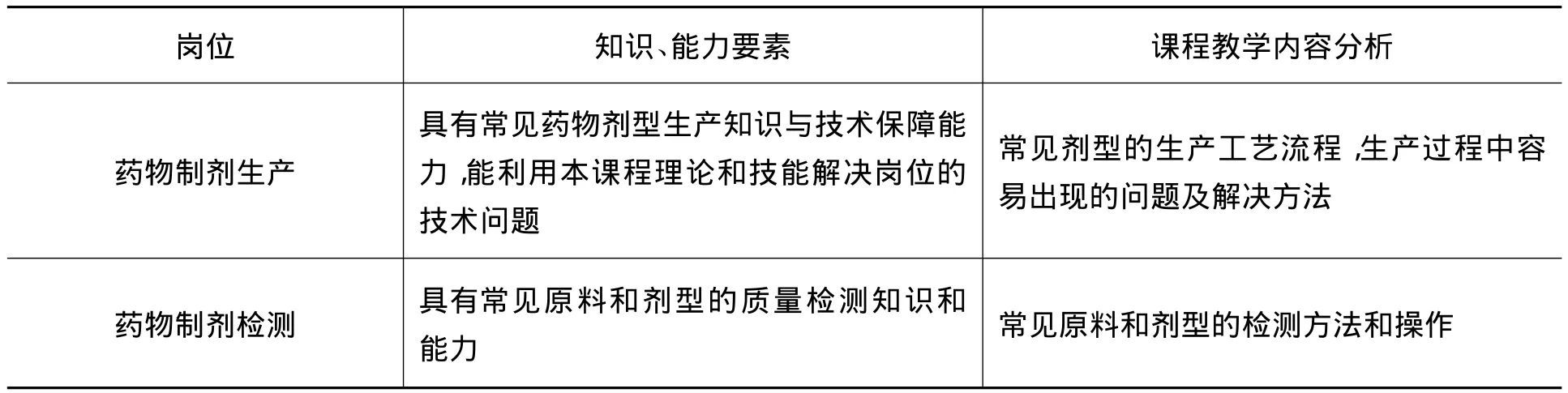

“药物制剂技术”作为药学、药物制剂技术专业核心课程之一,正逐步进行基于工作过程系统化的课程改革。如表1所示,依托岗位特点,分析职业能力和知识要求,设置教学内容,解决了传统课程教学脱离企业工作实际的缺陷,逐步实现了教学内容与实际工作的统一性。

表1 岗位—职业能力—教学内容分析

续表1

(二)建设具有工学结合特色的课程标准,逐步引导教学模式由单纯讲授向任务驱动转变

在药学专业和药物制剂技术专业的课程体系改革基础上,对“药物制剂技术”课程标准的建设进行深入研究。依据《中华人民共和国职业大典》和《中华人民共和国工人技术等级标准》(医药行业)对药物制剂工的技术要求,结合“药物制剂技术”课程特点及药物生产企业对生产一线技术人员的知识、技能要求,遴选教学内容,校企合作共同开发了具有工学结合特色的课程标准。该课程标准的建立,实现了教学内容由学科向任务转型,从而为实现“以能力培养为基础,突出技术技能实训”的培养目标提供了纲领性保证。

(三)逐步建立切实可行的实训技能考核方法,强化学生技能训练意识,提高实践技能

依据课程标准,通过制药企业生产岗位调研,校企合作构建实训技能考核方法。考核内容的设计完全对应课程标准中各岗位的内容要求,设计思想不但符合生产岗位的要求,而且体现职业氛围。该实训技能考核标准的建立,为科学评价学生实训技能水平起到了重要保证。

(四)逐步实施任务驱动教学模式,提高学生学习兴趣,培养学生良好职业素养

课程教学项目以真实工作任务为指令,教学过程由课堂教学完全转入实训现场教学,学生在工作任务的驱动下完成制剂生产。其间,教师运用角色转换、分组讨论、启发引导、演示讲解、分析总结等教学方法,大大激发了学生学习兴趣,提高了教学效果。

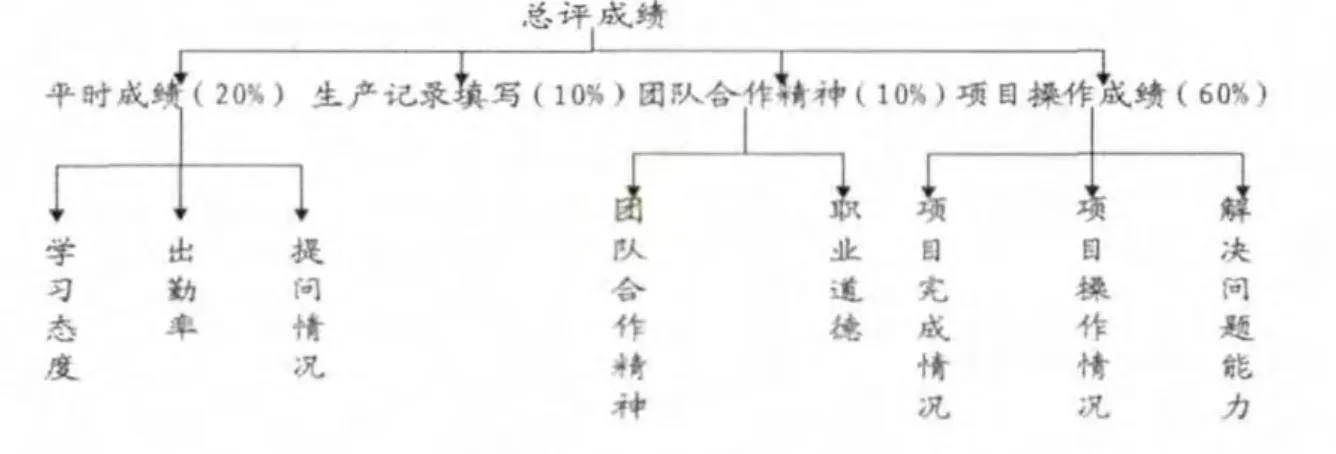

图1 课程评价体系

(五)进一步完善校企共建实训基地建设,搭建生产氛围浓厚的教学空间

课程配合学院省级示范实训中心建设,积极参与GMP实训车间以及实习基地的建设工作。2008年,获得安徽省教育厅省级示范实训基地建设的立项。该实训基地的建立有效支撑了“药物制剂技术”实习实训教学。

(六)编写校本教材和岗位生产记录,满足实训教学需求

课题组与企业技术人员重新编写《药物制剂技术理实一体化指导书》、《药物制剂实训指导》。另外,为使校内仿真实训贴近真实生产场景,由校企合作共同编写了《岗位标准操作规程》、《工艺标准规程》和《设备标准操作规程》三本实训指导手册;编写岗位生产记录一套,用以填写岗位生产记录,并代替传统的实验实训报告。这些做法实现了教学过程与工作岗位的零距离对接,极大地满足了学生的实训需求。

(七)建立更加合理的课程考评体系,调动学生学习的积极性

建立以基本知识和基本技能为基础的多元化(能力评价与知识评价相结合)、多层次(教师评价与学生评价相结合)、全过程(过程评价与终结评价相结合)的评价体系。如图1所示,该评价体系相对公平、合理,充分调动了学生学习的积极性和主动参与性。

(八)逐步完善立体化的学生就业意识形成,为企业培养高素质人才

完善学生在就业过程中的意识形成,弱化目前激烈的竞争态势,培养学生以企业为家的就业理念,促进良性就业。

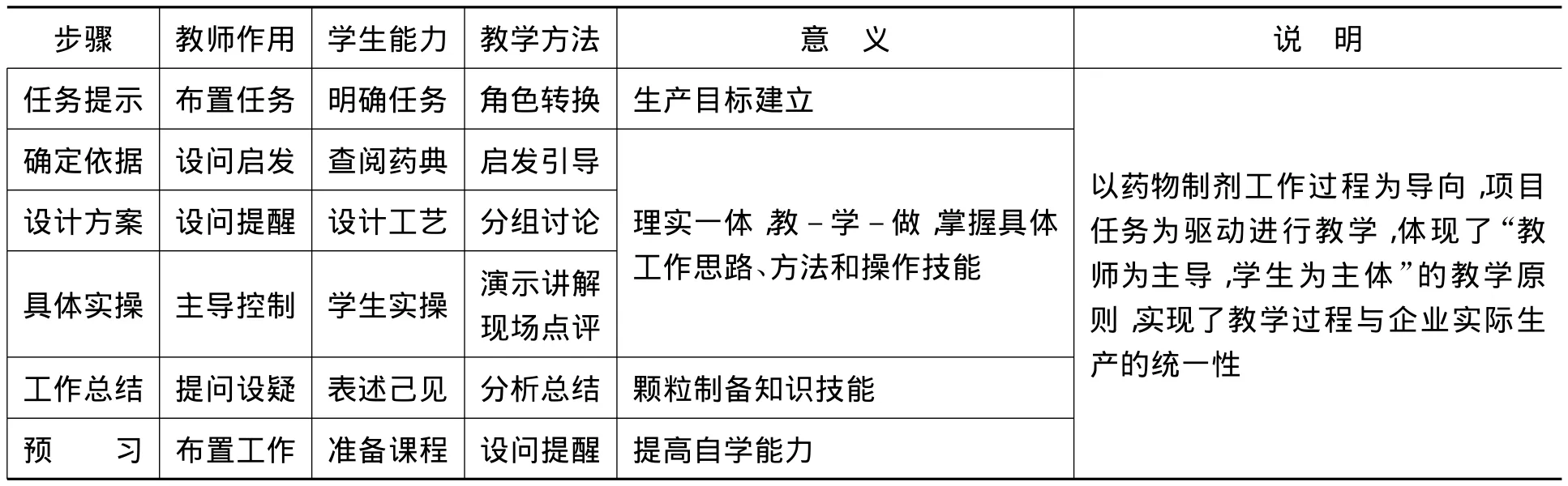

二、融入GMP管理的项目化教学设计

依据课程教学内容操作性强并且与实际工作结合紧密的特点,采用项目化“任务驱动”的教学模式。以制备“板蓝根颗粒”为例,在项目进行过程中融入GMP管理,采用任务驱动教学的具体设计如表2所示。该课程“任务驱动”教学的创新点在于教学调动了学生学习的积极性和主动参与性,场所由课堂转移到生产岗位,学习评价也相应转移到生产现场评价,解决了传统教学与实际工作相分离的弊端。

表2 任务驱动教学设计——板蓝根颗粒的制备

围绕“任务驱动”教学,以工学结合为出发点,根据课程内容和学生特点,进行了自行设计、分组讨论、现场点评、角色转换、演示教学等新型教学方法的实践,并在教学过程中取得了良好的效果。

(一)下达工作任务

教师下达“制备板蓝根颗粒”的生产指令,学生明确生产任务。这时候,教师和学生的角色发生了变化,这就是单纯的生产车间的工作过程。

(二)设计生产工艺

教师设置问题:“板蓝根颗粒”的制备工艺,提示学生查阅药典。同时,进一步设置问题:中国药典的查阅方法。学生通过查阅药典,自主设计“板蓝根颗粒”的生产工艺,列出所需要的操作仪器和设备,并判断所设计的工艺流程是否科学并具有可操作性。以上的内容必须在一定的理论依据基础之上才能实现。

(三)讨论工艺可行性

学生在学习过程中可以采取分组讨论的方式,每10人分为一个小组,对自行设计的生产工艺展开讨论、分析,对生产中可能遇到的问题进行集中研究,寻找解决方法,确定生产工艺。

(四)教师点评与指导

每个小组对所达成的结论进行阐述,解释工艺可行的理由;教师对学生研究结果进行可行性评价,发现错误及时纠正,以促进学生自主学习能力的提高。

(五)教师控制操作过程,巡视指导,现场点评

学生进入车间,按预先设计的工艺流程进行操作,教师在学生操作过程中加强巡查,对于不正确的操作随时加以指点和纠正,并在现场对学生操作进行评析。必须注意的是,在学生使用大型设备进行具有危险性的操作时,教师应先进行演示,做到边演示边讲解,直到学生领会后才能使其独立操作。

(六)角色转换

进入仿真车间或生产车间后,学生角色转为车间技术人员,教师角色转为车间生产班组长。

(七)学生完成清场工作,上交生产记录

项目结束后,按GMP管理的要求进行清场工作,并认真如实完成清场记录,最后上交整个生产过程记录。

(八)完善过程考核体系

表3所示为处方审核技能考核评价标准。

表3 处方审核技能考核评价标准

续表3

三、课程教学改革的特色与创新

(一)课程特色

1.将GMP仿真实训中心的“全仿真”实训与制药企业的“生产性”实训有机结合,充分体现了工学结合特色,实现了由传统教学“学—做—学”向“做—学—做”的转变。

2.教学内容的选取不仅有利于学生的教学,同时,还考虑到仿真生产车间的生产成本。

3.校企结合建设基于工作过程的课程体系,突出了学生的职业能力培养,充分体现了职业性、实践性和开放性。

4.采用“面对面,一对一”的项目考核方式,不但能科学公正地对学生实践成绩进行评价,而且还有利于学生职业素质的培养,有利于为企业输送高质量的人才。

5.完全按照国家职业技能的要求培养学生,使学生实现零距离就业,符合企业的用人标准和选人目的。

(二)课程创新点

为了使课程标准得以正确实施,课程组成员仔细研究了GMP对生产岗位的要求,经过广泛调研,与企业技术人员共同建立了与“药物制剂技术”课程标准相对应的实训项目考核标准。该标准能够更加准确、细致、公平地评价学生的实训效果,并能在考核的过程中对学生面对面进行评价。

四、融入GMP管理的“药物制剂技术”课程模式的前景

高职“药物制剂技术”课程融入GMP管理,采用任务驱动式教学,使学生能紧跟生产节奏,体验生产过程,真正实现了“学中做,做中学”。但是,这一课程模式对学校和教师的要求很高,学校的制剂设备应与时俱进,及时更新换代;场地要能充分满足教学需要;教师则应经常顶岗学习,不断充电,能够胜任教师和工程师的双重角色。

[1]程锦,于广华,吴争鸣,等.药物制剂技术专业基于工作过程的课程设计[J].卫生职业教育,2009,27(23):133-134.

[2]李剑惠.医药高等专科学校药物制剂技术专业人才培养的思考[J].中国药业,2010,19(6):11-12.

[3]高娟,郭秀梅,万春艳.任务驱动法教学在药物制剂技术实训课中的应用[J].辽宁高职学报,2009(7):104-105.

——依托《课程标准》的二轮复习策略