影响中国城乡收入差距的制度系统分析——基于1983-2009年中国城乡收入差距和人均GDP数据

刘 伟,茶洪旺,韩喜艳

(1.北京邮电大学 经济管理学院,北京 100876;2.潍坊学院 经济管理学院,山东 潍坊 261061)

影响中国城乡收入差距的制度系统分析

——基于1983-2009年中国城乡收入差距和人均GDP数据

刘 伟1,2,茶洪旺1,韩喜艳2

(1.北京邮电大学 经济管理学院,北京 100876;2.潍坊学院 经济管理学院,山东 潍坊 261061)

伴随中国经济高速增长的是城乡收入差距的不断扩大,制度是其重要根源。在公平与效率的目标下构建Logistics制度系统演化模型,城乡收入差距和人均GDP数据分别代表公平与效率,对所构建模型进行拟合,验证了公平与效率的交叉影响。利用1983-1997年和1997-2009年数据分别进行拟合,通过对比两个时间段制度系统参数和均衡点的估计值,发现前一个时期的制度系统要优于后一个。所以,缩小城乡收入差距的制度改革如果能够对制度系统均衡点作出调整,就更加合理。

城乡收入差距;制度系统;公平;效率

一、引 言

改革开放以来,中国经济持续高速增长,2011年成为世界第二大经济体。但中国城乡居民收入比由1978年的2.57扩大到2010年的3.23,城乡居民收入差距不断拉大。如何缩小城乡收入差距已成为政府、学者乃至普通民众关注的社会问题。

目前,一些学者已经将城乡收入差距的原因归结为制度。其中一种观点认为,中国某些制度的推行和改革导致了城乡收入差距。韦伟、傅勇认为,由于存在户籍制度等限制人口流动的因素导致城乡收入差距[1];白雪梅认为是教育制度不公平导致城乡收入差距[2]。还有一些学者提出了财富分配过程形成社会等级的原因,陶纪坤、谷成、张翼等学者将其归结为社会保障制度[3-5]。以上研究对中国单项制度改革导致城乡居民收入差距的分析难免片面。苏洵《管仲论》云:“夫功之成,非成于成之日,盖必有所由起;祸之作,不作于作之日,亦必有所由兆。”用这句话来理解制度:对于当前城乡收入差距问题的制度根源,不能仅从当前去寻找,应该追溯以往制度的各种变化。因为制度是一套规则体系,各个规则相互影响,单独某一项规则的改变是否能发挥预想的效果存在许多的不确定性:是不是单独就制度体系中某一个制度进行改革就能够起效?是不是细枝末节的修补就能够缩小收入差距?

由此,另一种观点是从制度整体角度来研究城乡收入差距。制度整体的研究可以追溯到早期的制度学派。康芒斯认为,制度是控制个体行动的集体行动,个人是一整套习惯假定下制度化的头脑[6]。这里的集体行动就是制度整体。当前从制度整体角度研究城乡收入差距问题的文献也很多。蔡舫从制度供给和需求的角度来构建制度均衡与制度变革,需求方是包括生产者、消费者和中间商在内的个人和企业,而供给方则是政府,“退出”(exit)机制是农民对城市偏向政策需求下降的一种途径,农民如果认为对这个政策不满就可以退出。退出机制的完备与否是决定制度供求机制能否起效的根本。但是,现实中,农民的退出机制并不成立,农民受到户籍制度等束缚无法退出,因而也就阻碍了城乡收入差距的缩小[7]。应用制度供求分析来评价制度的改革与变迁主要是从供求机制的角度来寻找原因,仍然秉承了制度整体性,但是却最终仍然归结为具体的制度安排,又回到了制度个体。廖红丰通过经济体制的变迁过程对中国城乡收入差距问题的影响进行实证研究,认为国家经济发展战略、城市偏向的户籍管理制度及城乡居民承担改革成本的不平衡性是影响中国城乡收入差距变动的三种制度因素[8]。余路平也通过分析制度变迁对中国城乡居民人均可支配收入差距扩大的影响,认为中国居民收入差距扩大的根本原因在于中国制度变迁过程中所实施的一系列政策措施[9]。靳贞来、李贞容都运用实证分析的方法,发现了制度变迁与城乡收入差距之间的关联,并将制度变迁作为原因[10-11]。这些研究尽管以制度整体的变迁分析其对城乡收入差距的影响,但是没有明确制度整体内部的复杂性。

对于制度整体内部的复杂性,一些学者从不同的视角进行了探讨。李志强认为,对于各种制度安排的研究必须将其置于制度系统中,分析它们之间的相互联系和影响,只有这样才可能得出正确的结论,他在论证制度是一个复杂系统之后提出构建制度系统论[12]。徐传谌等运用耗散结构、自组织理论研究制度及制度变迁[13]。刘超提出新制度经济学应该与系统科学进行融合,进而概括了目前系统科学在制度领域研究中的应用,但是认为这些融合并没有形成一个系统阐述[14]。张旭昆在制度系统方法的构建上进行了多项研究,对制度系统内部各种制度进行了分类,阐明制度系统内部结构,提出了这些制度之间的关联关系分为三种:独立、耦合和互斥,并对制度系统的演化进行了探讨[15-17]。这些研究展现了制度系统视角方法上所取得的进展。这种方法也得到了一些应用,包括公司治理模式、旅游业制度系统等,能够验证这种方法的实践性[18-19]。而应用制度系统视角对城乡收入差距的研究还未有尝试。制度系统视角秉承了制度整体的思想,本文试图采用这一方法对城乡收入差距问题进行探讨,并创新性的融合了系统演化模型,以认识和了解当前的制度系统和制度规律。

二、模型构建

(一)Logistics模型

制度系统研究可以从制度系统目标入手。设X为制度系统的目标指标,假定X的变化受到两个方面的影响:制度系统指标自身的增长;资源条件的限制,指标不会无限的增长。当X达到某一确定的受资源容许的最大值时,则不再增长。为此,可以采用最高项为2次项的一阶微分方程来进行描述:

式中B为负数时,能够满足上述第二个条件,表明受资源条件限制,存在最大值。式(1)又可以转化为:

这个方程就是被广泛应用于化学、生物、医学以及社会科学等领域的Logistics模型。Logistics模型是二次非线性微分方程,包含有正、负反馈项,能够反映出制度系统存在促使指标不断增长的因素,也能够反映出制度系统存在资源限制使指标下降的因素。制度系统的演化正是在一些正、负反馈因素共同作用下进行的,可以选择Logistics模型描述制度系统演化运动过程,其中α表示系统指标成长速度,N表示资源条件限制下指标的最大值。

(二)公平与效率目标下的制度系统模型构建

制度系统的目标可以分为公平和效率,二者存在竞争性。制度系统如果以效率为目标,则有序性表现为效率增加,无序性为公平下降;相反如果以公平为目标,则有序性为公平提高,无序为效率下降。

1.构建制度系统模型

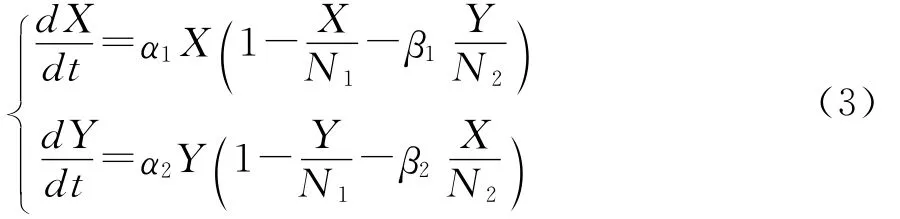

假设制度系统的目标是在公平和效率之间的协调,设公平为X,效率为Y,公平和效率不仅是竞争性的,也存在明显的相互作用,不能只重视一个而完全忽视另一个。追求效率的代价是收入和财富的不平等,以及由此决定的社会地位和权利的不平等[20]49。公平缺失将会导致收入差距持续拉大,努力却没有与之匹配的回报,这将会减少激励,从而降低效率,甚至会出现社会矛盾和社会混乱,使效率完全丧失。同样,重视公平而忽视效率最终会损害公平,正如阿瑟·奥肯所说,“任何坚持把馅饼等分成小块的主张,都会导致整个馅饼的缩小。”因此在模型(2)的基础上加入两个目标之间的交叉影响,构建Logistics演化方程组:

式(3)中β1是效率Y对公平X 的影响系数,β2是公平X对效率Y的影响系数。

2.稳定性分析

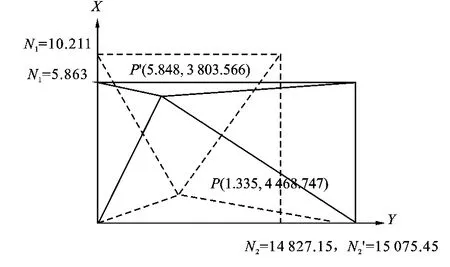

图1 制度系统的4个均衡点

采用对于非线性方程平衡点的稳定性分析方法对4个均衡点进行稳定性分析,得到的结果见表1,说明β1和β2在不同的条件下,均衡点是否稳定。表中空缺表示没有经济意义。

表1 制度系统模型均衡点的稳定性分析

三、实证分析

(一)变量数据来源

本文试图从制度系统的角度分析城乡收入差距,因此对公平目标的变量选择了城乡收入差距,而效率则选择人均GDP。

通过对历年的人均GDP和城乡收入差距的比较,选择1983-2009年共27年的数据,选择原因在于作为一个系统目标行为发生改变应该体现出一定连贯性,这27年的人均GDP和城乡收入差距整体上都呈现出不断增长的趋势。这个时期可以以1997年为界分成两段:1983-1997年和1997-2009年,原因有二:一是1997年前后中国正面临内忧外患的经济形势,同时国有企业的改革和户籍制度的松动等制度改革都表明两个时期的制度系统存在差异;二是城乡收入差距在1996和1997年呈现出一个明显波动,一改之前持续扩大的趋势,如果以上升下降作为一个完整趋势的话,1997年正是前一个时期下降之后的最低点,同时也是后一个时期上升开始的最低点,并假定两个时间段的制度系统各自维持连贯。数据中人均GDP是根据当年居民消费价格指数调整后的实际人均GDP。

(二)模型拟合

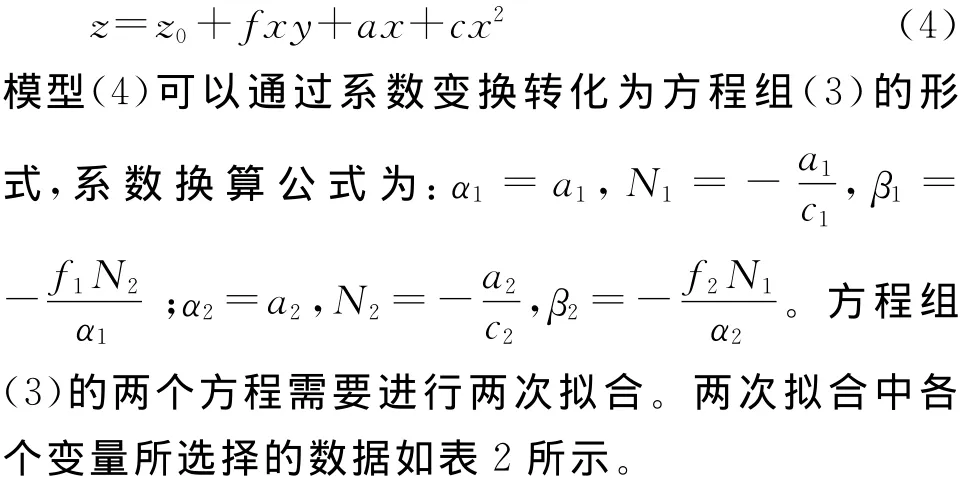

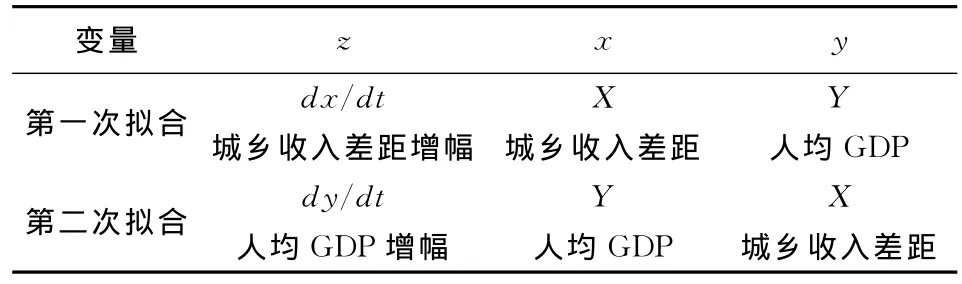

本文选择利用Origin软件对Logistics演化方程组(3)进行拟合。为了便于利用Origin软件对方程组的拟合,自定义了一个函数:

表2 拟合过程中的数据选择

1.制度系统中公平与效率之间存在交叉影响的验证

利用同一段时期的数据对忽略交叉影响的模型(2)和考虑交叉影响的模型(3)分别进行拟合,用拟合结果对比哪个更符合实际,以验证公平和效率之间是否存在交叉影响。

对模型(2)的拟合,简便起见采用Origin软件中的函数间接进行:

应用1997-2009年间数据进行非线性拟合(Nonlinear Fit)。而对模型(3)的拟合则采用模型(4)通过非线性平面拟合(Nonlinear Surface Fit)间接进行。

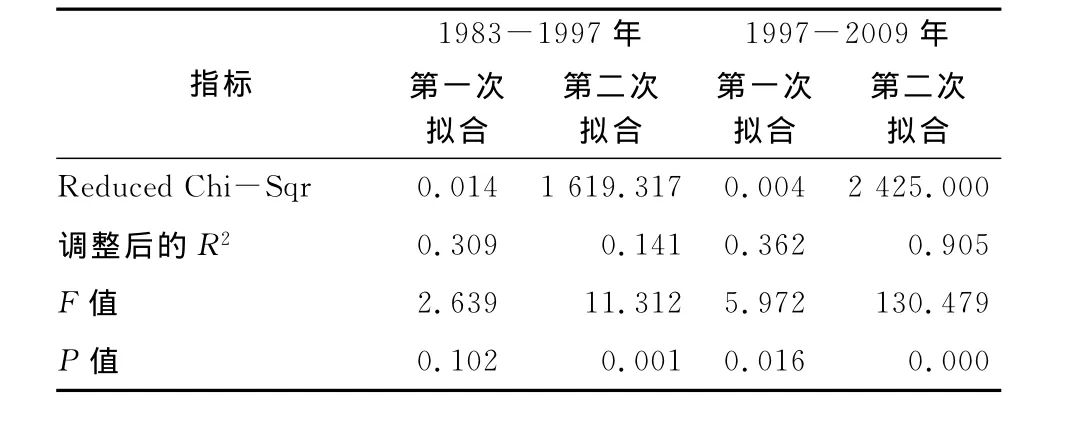

这两个拟合的检验结果见表3。可以看出,第一次拟合中,检验结果中Reduced Chi-Sqr、调整后的R2都表明非线性平面拟合的拟合优度均优于非线性拟合,F值以及P值显示拟合效果比较显著。第二次拟合中除了F值略有下降之外,其余各项指标显示非线性平面拟合的拟合优度较好,拟合更为显著,并且F值的下降幅度并未影响拟合的显著性。因此,可以断定制度系统中公平与效率之间存在着交叉影响,采用模型(4)更符合现实规律。

表3 非线性拟合与非线性平面拟合检验结果的比较

2.相关参数的估计值

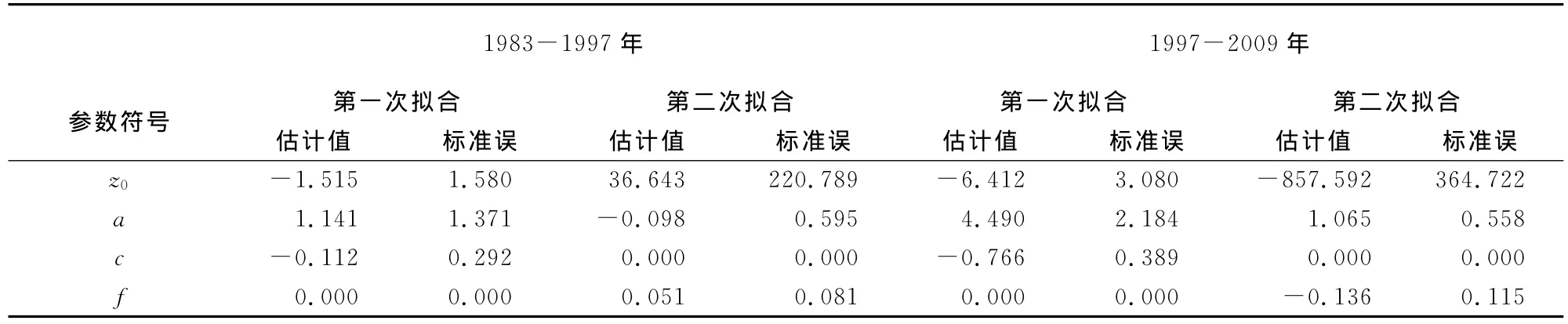

将1983-1997年和1997-2009年看成两个制度系统,对各自数据分别进行拟合,应用拟合结果求出各种参数估计值和均衡点。拟合的检验结果见表4,可以看到Reduced Chi-Sqr和调整后的R2这两个指标显示拟合的优度较好,F值检验也通过,拟合效果比较显著。

表4 拟合的检验结果

表5 参数估计值

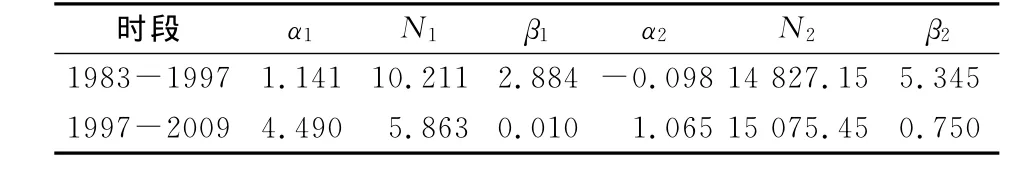

系数的转化。根据系数换算公式以及表5中拟合得到的参数估计值,计算得出方程组(3)的各个参数值,见表6。

表6 换算后的参数估计值

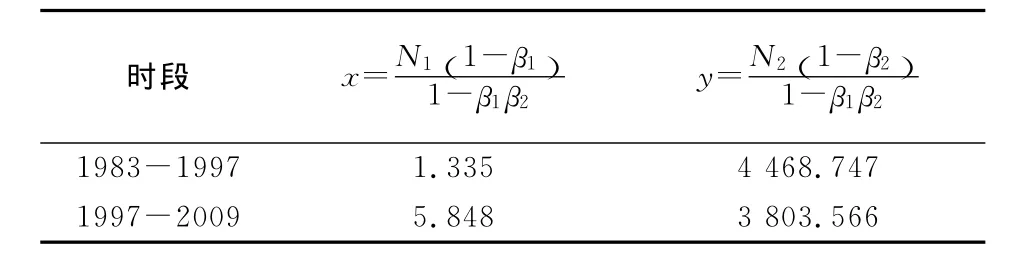

进一步根据表6中换算后的相关参数估计值可以计算得出制度系统在各自时期的均衡点,结果见表7。

表7 两个时期制度系统的均衡点

3.均衡点及其稳定性分析

上述过程得到两个时期制度系统的相关参数值,据此做出图2。图中虚线所构成的图形是1983-1997年制度系统,N1、N2表示这一时期制度系统X和Y的极限值,这也就意味着系统的均衡点只能在这两个极限值与横轴、纵轴限制之内。点P(1.335,4 468.747)是 这 一 时 期 制 度 系 统 的 均 衡点,β1=2.884>1,β2=5.345>1,二者同时大于1说明均衡点稳定。稳定的均衡点说明这一时期制度系统均衡的城乡收入差距是1.335,均衡的人均GDP为4 468.747。这一均衡点是比较低的城乡收入差距和较高的人均GDP,是非常理想的状态,而1997年的城乡收入差距是2.468 9,人均GDP为1452.858 2,距离均衡点比较大。长期来看,制度系统将会不断降低城乡收入差距同时增加人均GDP,向均衡点不断演化。但是长期来看不确定性很大,可能某些因素的变化促使制度改革导致制度系统发生变化,从而改变均衡点,改变系统的演化方向。

图2中实线所构成的图形是1997-2009年制度系统,N1'、N2'表示这一时期制度系统X 和Y 的极限值。点P'(5.848,3 803.566) 是这一时期制度系统的均衡点,即这一时期制度系统均衡的城乡收入差距是5.848,均衡的人均GDP为3 803.566。β1=0.010<1,β2=0.750<1,由于二者同时小于1,说明均衡点同样是稳定的。如果不进行变革,制度系统向均衡点不断演化将会出现城乡收入差距继续上升,同时人均GDP却不断下降,这将非常糟糕。

图2 两个时期制度系统的均衡点

四、制度系统的评价分析

1983-1997年和1997-2009年两个时期制度系统存在的共同点有二:一是两个制度系统都存在稳定均衡点,具备有序演化的必备前提,而且两个制度系统中人均GDP对城乡收入差距的影响都小于城乡收入差距对人均GDP的影响,说明代表着公平的城乡收入差距对效率的限制一直都高于效率对公平的影响,要想释放效率,就应该认真解决城乡收入差距问题。二是两个系统的α1都大于α2,说明系统中城乡收入差距的成长速度要高于人均GDP的速度。

两个时期制度系统也存在着较大的差异。从均衡点上来看,前一个制度系统极低的城乡收入差距和较高的人均GDP水平,要远好于后一个系统,而均衡点是制度系统演化的方向。这也就意味着任由前一个制度系统演化可能会出现一个极其令人满意的趋势,但是制度系统却发生了改变,这种改变是多种因素共同作用的结果。1997年党的十五大首次提出要把按劳分配和按生产要素分配结合起来,对个人收入分配制度的意识上的转变成为这两段时期制度系统发生重大变革的标志。同时东南亚金融危机导致世界经济的低迷,为了应对这种周围经济环境的变革采取的种种政策措施,也能够算是一个非人为因素。

从其他拟合得到的参数估计值来看,1983-1997年制度系统β1=2.884>1,β2=5.345>1,二者均大于1说明均衡点稳定。同时,这两个系数也能反映出人均GDP与城乡收入差距之间的交叉影响都很大,并且人均GDP对城乡收入差距的影响小于城乡收入差距对人均GDP的影响。而1997-2009年制度系统β1=0.010<1,β2=0.750<1,二者同时小于1,同样能够说明均衡点稳定,并且人均GDP对城乡收入差距的影响小于城乡收入差距对人均GDP的影响,但是也显示出与之前制度系统的不同,这两个系数反映出人均GDP与城乡收入差距之间的交叉影响都很小。

比较两个时期系统的α1和α2,第一个时期的α1和α2都小于第二个时期,反映了第一个时期城乡收入差距和人均GDP的成长速度都低于第二个时期,尤其是α1,从前一个时期的1.141变成了第二个时期的4.490,说明变革之后,公平的损害程度非常严重。

前一个系统人均GDP与城乡收入差距之间的交叉影响相对比于后一个系统都很大,对此尝试做出解释。改革开放初期,可能受之前计划经济的影响,人们的思想没有完全放开,仍然存在“姓资”和“姓社”的疑惑和顾虑,对改革开放的每一项措施都要问一问是姓“社”还是姓“资”,既想追求效率又怕违背社会主义,违背公平,这也导致束手束脚,可以看出这段时期效率与公平之间的交叉影响极大[21]。随着邓小平的南巡讲话和党的“十五大”按生产要素分配的收入分配制度的确立,促使人们解放思想,意识得到逐步扭转,效率与公平之间的交叉影响都出现下降。

[1] 韦伟,傅勇.城乡收入差距与人口流动模型[J].中国人民大学学报,2004(6).

[2] 白雪梅.教育与收入不平等:中国的经验研究[J].管理世界,2004(6).

[3] 陶纪坤.社会保障制度与城乡收入差距[J].兰州学刊,2008(12).

[4] 谷成,李俊毅.城乡收入分配差距的扩大与我国社会保障制度的整合[J].东北财经大学学报,2004(4).

[5] 张翼.社会保障对中国城乡收入差距影响的初步研究[J].经济与管理,2010(6).

[6] 宋智勇.西方制度分析中的整体主义与个体主义[J].当代经济研究,2011(8).

[7] 蔡舫.城乡收入差距与制度变革的临界点[J].中国社会科学,2003(5).

[8] 廖红丰.我国城乡收入差距与经济体制变迁的实证研究[J].新疆农垦经济,2005(4).

[9] 余路平.我国城乡居民收入差距与制度变迁的实证研究[J].现代经济,2008,7(8).

[10]靳贞来.城乡居民收入差距变动及其影响因素的实证研究——以安徽省为例[D].南京:南京农业大学博士论文,2006.

[11]李贞容.二元体制下我国城乡居民收入差距扩大的成因及对策研究[D].成都:西南财经大学硕士论文,2007.

[12]李志强.制度系统论:系统科学在制度研究中的应用[J].中国软科学,2003(4).

[13]徐传谌,李松涛,闫敏.耗散结构、自组织与制度耦合——入世后国企制度变迁障碍及发展趋向的演进经济学解释[J].当代经济研究,2003(2).

[14]刘超.新制度经济学与系统科学的融合性研究[J].东岳论丛,2011,32(10).

[15]张旭昆.制度系统的结构分析[J].数量经济技术经济研究,2002(6).

[16]张旭昆.制度系统的关联性特征[J].浙江社会科学,2004(3).

[17]张旭昆.制度系统的性质及其对于演化的影响[J].经济研究,2004(12).

[18]蓝庆新,韩晶.公司治理模式演进的国际比较分析——基于制度系统论的视角[J].经济社会体制比较,2010(5).

[19]曹芳东,吴江,徐敏.基于分形理论的旅游业制度系统构建的复杂性研究与启示[J].南京师大学报:自然科学版,2010,33(4).

[20]阿瑟·奥肯.平等与效率:重大的抉择[M].第2版.北京:华夏出版社,1999.

[21]谢春涛.十一届三中全会以来党对中国特色社会主义道路的探索[J].中共石家庄市委党校学报,2007(7).

Analysis on the Institutional System Influencing Urban-rural Income Gap of China:Based on Data of Urban-rural Income Gap and Per Capital GDP of China in 1983-2009

LIU Wei1,2,CHA Hong-wang1,HAN Xi-yan2

(1.School of Economics and Management,Beijing University of Post and Telecommunication,Beijing 100876,China;2.School of Economics and Management,Weifang University,Weifang 261061,China)

With China's rapid economic growth,urban-rural income gap is increasing,which reason has been ascribed to institution.According to Logistics model,the evolutional model of institutional system was constructed under the goal of fairness and efficiency.Urban-rural income gap stands for fairness and per capital GDP stands for efficiency,then that model could be fit.The result could test that there were cross-impacts between fairness and efficiency which were considered in that model.All data can be divided into two stages:1983-1997and 1997-2009.After the fitting using the data in 2stages,the parameters and the equilibrium positions of 2institutional systems in 2stages can be acquired.By comparison,the former was better than the latter.Therefore the institutional reform to narrow the urban-rural income gap should be the rationally readjusting for the parameters and the equilibrium position of institutional system.

urban-rural income gap;institutional system;fairness;efficiency

F124.7

A

1007-3116(2014)06-0074-06

2014-01-10;修复日期:2014-04-05

教育部人文社会科学研究规划基金项目《基于效率与公平的城乡居民收入差距收敛的理论模型与系统动力学仿真研究》(11YJA790221)。

刘 伟,男,山东莱州人,博士生,讲师,研究方向:产业组织与管理创新;

茶洪旺,男,彝族,云南南涧人,教授,博士生导师,研究方向:发展经济学,宏观经济学,产业经济学;

韩喜艳,女,山东胶州人,经济学博士,讲师,研究方向:农业经济管理。

(责任编辑:张治国)