农村贫困、收入不平等与城镇化关系的实证研究——基于2000—2012年省际面板数据

李 萌,杨 龙

(中国人民大学 农业与农村发展学院,北京 100872)

农村贫困、收入不平等与城镇化关系的实证研究

——基于2000—2012年省际面板数据

李 萌,杨 龙

(中国人民大学 农业与农村发展学院,北京 100872)

城镇化进程对经济和社会产生了巨大影响。通过计算中国省际层面2000—2012年城镇化率、农村贫困发生率和农村基尼系数,利用面板数据固定效应模型,研究中国农村贫困、农村不平等和城镇化的关系。研究发现:农村贫困发生率随着城镇化率提高而下降,城镇化率每提高1%,农村贫困发生率会降低2.87%;农村收入不平等随城镇化水平提高呈弱倒U型变化。同时,不同地区城镇化对农村贫困、农村收入不平等的影响也呈现不同趋势。在未来城镇化战略中,实施农村减贫政策时应兼顾调整收入分配政策,降低农村收入不平等。

城镇化;农村贫困;农村收入不平等;弱倒U型

一、引 言

城镇化是当前中国社会经济发展的重要任务。改革开放以来,伴随着全球化和工业化加速,中国城镇化经历了一个快速发展过程,从1978年到2012年,城镇化率从17.92%上升到52.57%,城镇化水平大幅度提高。2012年12月,中央经济工作会议指出,城镇化是中国现代化建设的历史任务,也是扩大内需的最大潜力所在。城镇化不仅促进城乡一体化,减小城乡差距,而且对农村发展有巨大影响。城镇化加速了农业人口转移,提高非农就业水平,引导农业向集约化方向发展,提高农村经济活力。农村发展表现为农村贫困和农村收入不平等状况的变化。近年来,中国农村地区的贫困状况不断改善,农村贫困发生率从2000年的10.2%下降至2010年的2.8%,在贫困发生率降低的同时,农村收入差距却呈现出增大趋势。根据世界银行的调查,中国农村收入不平等自1981年以来不断加大,这不仅影响了农村社会的稳定,还严重制约了农村经济的发展[1]33-38。因此,在未来的城镇化战略中,如何提高城镇化质量,解决农村减贫和农村收入分配成为重要问题。

本文利用中国省际农村居民收入分组数据,使用世界银行提供的POVCAL软件计算了中国省际层面2000—2012年的城镇化、农村贫困发生率和农村基尼系数数据,研究农村贫困、农村收入不平等与城镇化的关系。本文将回答以下问题:农村贫困和农村收入不平等状况分别和城镇化有何种关系,存在何种差异?中国不同地区的农村贫困和农村收入不平等与城镇化水平的关系存在何种差异?

二、文献回顾

农村贫困一直是中国社会可持续发展的重大障碍,它不仅影响发展的进行,还破坏了发展赖以生存的社会资源和环境。1978年以来,改革开放推动了农村经济的巨大增长,汪三贵对中国改革开放30年的减贫经验进行总结,认为经济增长,特别是农村经济的增长是大规模减贫的主要推动力量[2]。Ravallion研究认为,在不同国家地区或同一国家地区的不同时期,经济增长的减贫效果不一致。Luo发现中国减贫呈现出涓滴效应,经济发展的好处可以“滴落”给贫困人口,印证了Ravallion的观点[3]。随着进一步研究,学者们开始从产业结构的角度来分析减贫效果,但是结论并不一致,Ravallion和Chen对中国农村和城市住户调查数据进行了分析,发现中国的第一产业部门增长所带来的减贫和缩小收入差距的效果大于第二产业部门和第三产业部门的增长,但是张凤华和叶初升的研究却发现第二、三产业的减贫作用超过第一产业[4-5]。目前城镇化进程不断加快,但是关于城镇化对贫困的影响,国内外目前尚未形成较为成熟的研究。Cali等认为城镇化对农村贫困的影响主要通过位置效应和经济联系效应产生,前者指城镇化过程中大量人口转移到城镇,降低了农村总人口,后者指城镇化产生的城乡消费联系、物价水平和就业水平提高、汇款等降低了农村的贫困程度[6]。

有关城镇化对收入分配影响的研究主要分析国家整体或城乡之间的收入差距,结论也不尽相同。Kanbur等分析了中国、印度、印度尼西亚和菲律宾四国城镇化对收入不平等的影响,发现城镇化加剧了印度、菲律宾和印度尼西亚的收入不平等,但是缩小了中国的收入不平等程度[7]。万广华研究发现城镇化初期会导致整体收入不平等程度上升,后期会带来收入分配的改善[8]。陈建东等认为加快城镇化进程有利于缩小全国居民收入差距,也是改善城乡收入不平等的关键,胡振华等的研究结果与之相似,而李尚蒲的研究结果与之相反[9-11]。

从目前的研究来看,尚存在一些值得关注的问题:(1)研究经济增长、产业结构与农村减贫关系的较多,而关注城镇化与农村减贫关系的研究较少;(2)关注城镇化对国家整体、城乡之间收入不平等的影响较多,探讨城镇化和农村收入不平等关系的较少;(3)现有研究较少探讨经济发展过程中,中国不同地区城镇化对农村贫困和收入不平等的影响存在何种差异。

三、样本选择与数据来源

不同地区的农村贫困发生率和农村居民收入基尼系数差别很大,城镇化水平和产业结构也不相同。经济发展水平较高的地区,城镇化水平较高。本文按照中国传统三大经济带划分,选取了东部、中部、西部共12个典型省作为样本。东部地区选择辽宁、江苏和浙江三省,辽宁处于东北沿海较发达地区,浙江和江苏处于长江三角洲,长三角城市群发展迅速,但是两省的政治、经济和社会人文环境差别明显。中部地区选择湖北、安徽、河南、江西和山西五省,“十一五”规划中明确加快中部地区的发展,各省均有自己的特色。西部地区选择城镇化发展活跃的新疆、青海、陕西和甘肃四省份。

本文数据来源于2001—2013年《中国统计年鉴》、各省份统计年鉴和《农村住户调查年鉴》。根据研究需要,对数据进行如下处理:第一,利用《中国统计年鉴》收集2000—2009年、2011—2012年各省份城镇人口数量及各省总人口数,通过第六次全国人口普查数据获得2010年城市人口数量、镇级人口数量以及乡村人口数量,最终计算2000—2012年各省的城镇化率。第二,借鉴张凤华和叶初升的方法,剔除贫困线变动对贫困发生率的影响,采用农村人均年纯收入2 300元的国家贫困线,利用全国农村居民消费价格指数和各省农村居民消费价格指数,消除通货膨胀的影响和各地区消费价格的差异,得到2000—2012年各省贫困线。第三,根据各省统计年鉴或《农村住户调查年鉴》中农村住户人均收入分组数据,以及在第二步工作中得到的贫困线,使用世界银行提供的POVCAL软件,估算2000—2012年各省农村贫困发生率和基尼系数。通过数据整理,最终形成12个省份13年的省际面板数据。

四、实证分析

(一)城镇化、农村贫困和收入不平等的分析

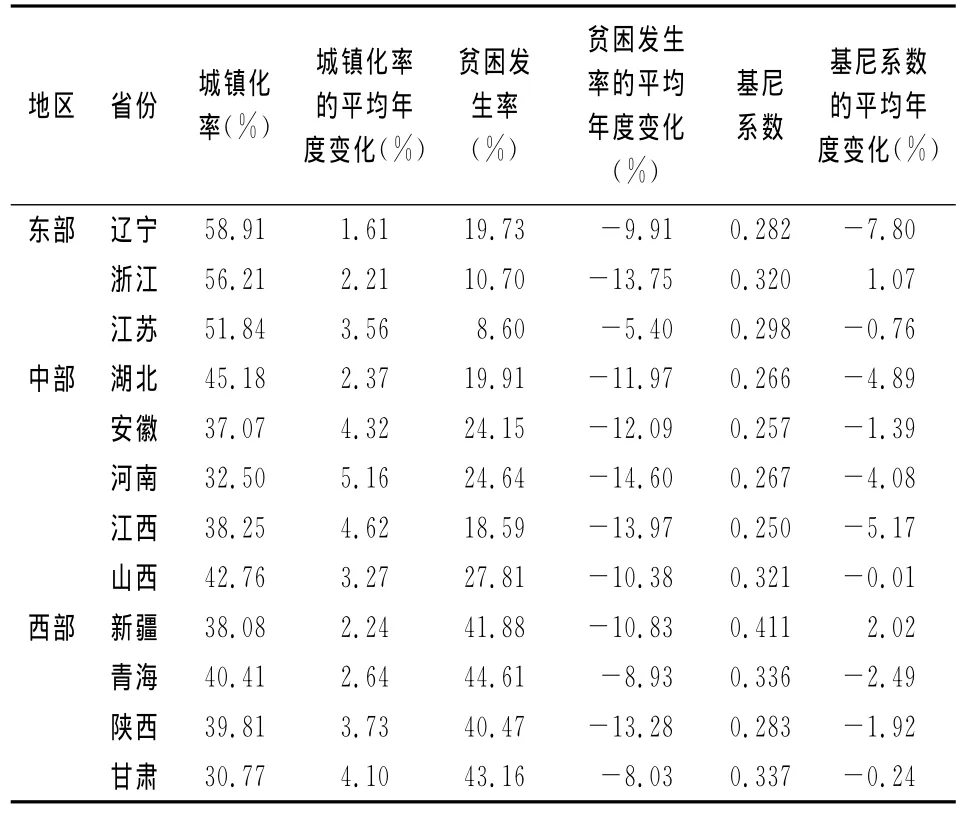

1.东部省份的城镇化水平最高,中部省份城镇化率提高速度最快。根据东、中、西三个地区的不同省份,计算13年面板数据中城镇化率、贫困发生率和基尼系数平均值及各指标的平均年度变化,见表1。可以看出,东部地区的辽宁、浙江和江苏在2000—2012年间平均的城镇化率都在50%以上,而中部和西部省份的城镇化率相对较低。从区域内部看,中部地区内部存在省际之间的城镇化发展不平衡。湖北省和山西省的城镇化水平都在40%以上,农业大省河南省城镇化率仅为32.5%,与西部的甘肃省相近。12个省份的城镇化年度变化率均为正值,表明各省的城镇化水平均在不断提高。从城镇化率提高的速度看,中部地区省份的城镇化发展速度最快,东部地区的省份相对较慢,而西部地区的省份发展速度不均衡。

2.东、中、西部三地区的农村贫困发生率差异明显。各个省份的农村贫困状况都得到了改善,但是下降速度不同。如表1所示,西部地区省份的农村贫困发生率最高,四个省份年度平均的农村贫困发生率均在40%以上。中部地区省份年度平均的农村贫困发生率在19%~30%之间,东部地区农村贫困发生率最低。从农村贫困发生率的年度变化情况看,样本中各个省份的贫困发生率在2000年后均呈现大幅下降趋势,降幅较大的为河南、江西、浙江,农村贫困发生率平均每年下降约14%,下降速度最慢的是江苏省,平均每年下降5.4%。

表1 各省2000—2012年的城镇化率、贫困发生率、基尼系数及各指标年度平均变动情况

3.农村收入不平等程度总体呈下降趋势,但少数省份农村收入差距拉大。在表1中,西部省份的农村基尼系数稍高,东部省份的农村居民收入的基尼系数约为0.3,而中部省份除山西省外,农村基尼系数均在0.3之下。西部省份的农村基尼系数存在明显差异,新疆的农村基尼系数在0.4之上,而陕西省的农村基尼系数在0.3之下。从各省农村基尼系数年度间变化情况看,中部省份农村基尼系数呈现下降趋势,东部地区的浙江、西部地区的新疆农村收入差距拉大,其余省份农村收入差距缩小。

(二)农村贫困、收入不平等与城镇化的关系

随城镇化率的提高,各省农村贫困发生率下降。各省农村基尼系数和城镇化率的关系则呈现明显差异。通过计算城镇化率和贫困发生率、农村基尼系数的相关系数(如表2所示)发现,各省农村贫困发生率和城镇化率均呈现高度负相关关系,说明各省农村贫困程度随城镇化率的提高而降低。辽宁、湖北、河南、江西、青海的农村基尼系数与城镇化率呈现高度负相关关系,而浙江、山西、新疆的农村基尼系数与城镇化率则呈现正相关关系,其余省份的农村收入基尼系数和城镇化率呈低度的负相关关系,这说明不同省份农村收入不平等与城镇化水平的关系存在差异。

表2 各省农村贫困发生率、农村基尼系数与城镇化率的相关系数

(三)城镇化对农村贫困、农村收入不平等影响的计量分析

通过对各省农村贫困、收入不平等和城镇化水平的描述分析,可判定各省农村贫困发生率随城镇化水平的提高而降低,但农村收入不平等水平随各省城镇化水平提高而变动的趋势较为复杂。要进一步分析农村贫困、农村收入不平等与城镇化水平的关系,需要进行计量分析。计量模型指标的选取借鉴了吴振明的研究[12]。

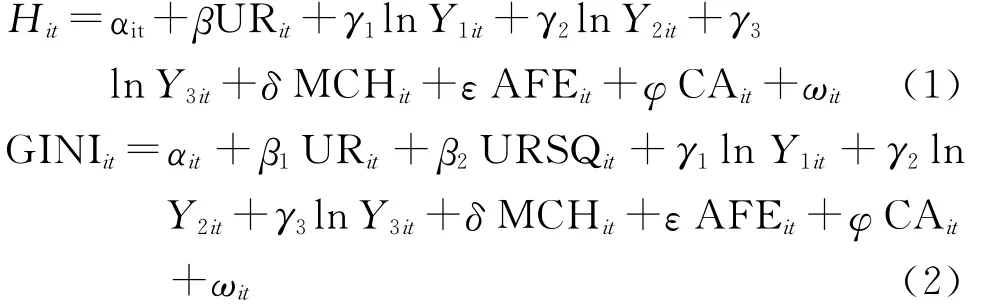

1.模型设定及选择依据。根据农村贫困、农村收入不平等与城镇化率关系的描述分析和相关分析,随城镇化率提高,农村贫困发生率保持下降趋势,农村贫困发生率与城镇化率变化呈线性关系。各省农村基尼系数和城镇化率并不是线性关系,因此,模型设定中加入城镇化率的二次项。由于收集的是省际面板数据,因此建立如下两个面板数据模型:

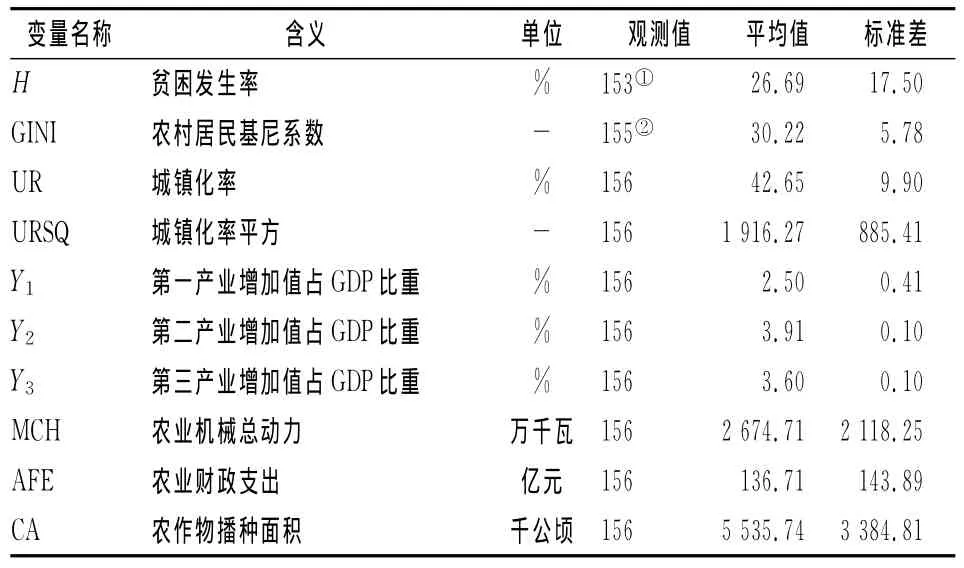

式(1)中,因变量Hit表示农村贫困发生率,其中i代表第i个省,t代表年份。自变量分别为:URit表示城镇化率,Yjit(j=1,2,3)表示三类产业增加值占国内生产总值的比重,MCHit表示农业机械总动力,代表了一省的农业现代化发展程度,AFEit表示农业财政支出,代表政府对农业的支出政策。CAit表示农作物播种面积,代表了某省的农业生产条件。式(2)中,因变量GINIit表示农村居民收入基尼系数,自变量除了包括式(1)中的自变量,还包括URSQit,它表示城镇化率的平方。除各省城镇化率、农村贫困发生率和基尼系数外,其余变量的数据均来自各省统计年鉴及中经网数据库。变量的描述见表3。

表3 变量描述

面板数据模型的优势之一在于能够控制“个体效应”(individual effect)③个体效应指在多数情况下都是无法直接观测或难以量化的,如个人的能力、习惯和地区的经济结构、制度等。。根据对“个体效应”处理的不同方式,可将面板数据模型分为固定效应模型和随机效应模型。固定效应模型将个体效应视为不随时间改变的固定性因素,而随机效应模型则将个体效应视为随机性因素。固定效应模型常应用于宏观经济分析中,而随机效应模型则常应用于微观数据的分析中,例如基于家庭或住户数据的分析模型[13]。本文基于省际面板数据,分析各省农村贫困发生率、基尼系数与城镇化水平的关系,属于宏观经济分析,因此选择固定效应模型。此外,通过经面板模型的Hausman检验,结果表明应选择固定效应模型。

2.城镇化对农村贫困和收入不平等的影响分析。从总样本看,城镇化率对农村贫困发生率有显著影响。由表4可知,城镇化率的系数为-2.870,表明在已有经验数据下,城镇化率提高1%,农村贫困发生率会降低2.87%。各省的农作物播种面积和农业财政支出对农村贫困发生率的影响也是显著的,但影响程度较低。农作物播种面积的系数为负,表示农作物产量增加对减贫产生了积极作用。农业财政支出的系数为正,表示农村贫困发生率随着农业财政支出的增加而上升,原因可能是农村贫困发生率高的省份往往是农业大省或者是经济发展水平较低的省份,其农业支出往往比农村贫困发生率低的省份多,但农业财政支出增长幅度可能低于农村贫困发生率降低的幅度,因此导致农业财政支出的影响系数为正数。

表4 各省2000—2012年城镇化对农村贫困和农村基尼系数的影响(固定效应)

农村基尼系数随着城镇化率提高呈现弱倒U型变化。如模型(2)结果所示,城镇化率对农村基尼系数的影响是显著的。城镇化率二次项的系数在0.1%水平下显著,且系数为负值,说明农村基尼系数从总体上呈现倒U型的发展趋势。城镇化率二次项的系数较小,说明农村基尼系数随着城镇化率的提高,呈现的是弱倒U型变化,而非典型的倒U型变化。这个结果说明农村内部收入不平等状况并不总是随着城镇化水平的提高而得到缓解,可能出现先扩大后缩小的情况。此外,农业机械总动力对农村基尼系数的影响是显著的,且系数为负数,说明农业现代化的水平越高,农村收入不平等程度越低。

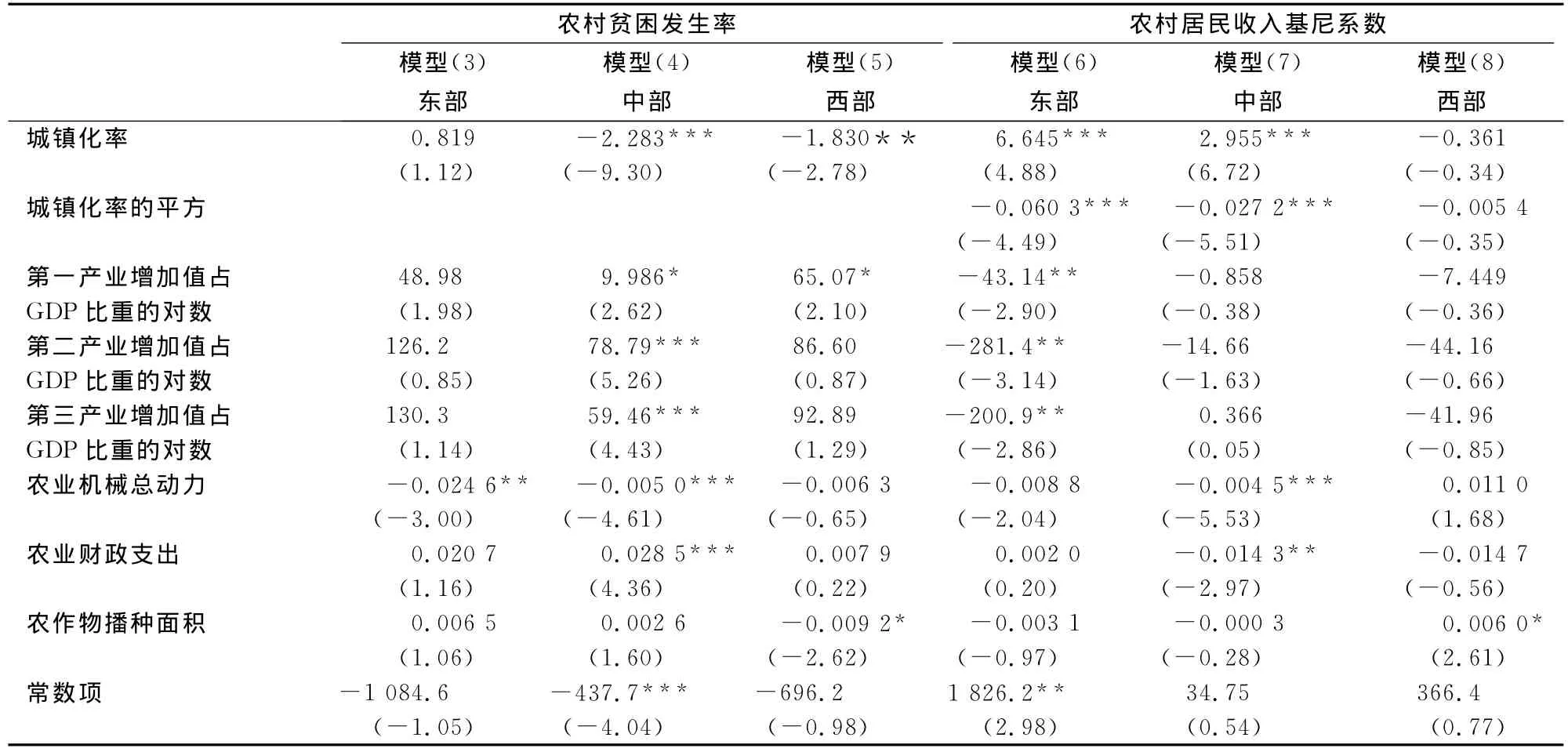

3.不同地区城镇化对农村贫困和收入不平等的影响差异。总体层面上各省农村贫困发生率随着城镇化率的提高而降低,农村收入不平等程度随着城镇化率的提高呈现弱倒U型变化。由前文描述分析,不同区域的省份在农村贫困和收入不平等与城镇化水平所呈现的关系存在差异,因此需进一步分析不同地区的城镇化率对农村贫困和收入不平等的影响(结果见表5)。

东部、中部和西部省份的城镇化率对农村贫困发生率的影响存在差异。如模型(3)至模型(5)的结果所示,东部地区城镇化率的系数并不显著,表明东部地区的城镇化率对农村贫困并没有显著影响。东部地区农业机械总动力的系数显著,表明东部地区省份的农村贫困发生率下降,得益于农业现代化水平的提高。中、西部城镇化率的系数为负值且十分显著,表明中部和西部省份的城镇化率对农村贫困发生率有显著的影响,中部地区和西部地区城镇化水平的提高,使得农村贫困发生率下降。

城镇化率对不同地区农村收入不平等的影响也存在差异。如模型(6)至模型(8)结果所示,东部和中部省份的城镇化率对农村基尼系数的影响是显著的,而西部地区城镇化率对农村收入不平等的影响并不显著。东部地区和中部地区的城镇化率二次项的系数是负值,但系数较小,说明东部地区和中部地区省份的农村基尼系数随着城镇化率的提高,呈现弱倒U型变化,这和总体的变化趋势一致。西部省份的城镇化率对农村基尼系数没有显著影响,这可能是由西部地区省际之间农村收入不平等变化存在差异所致。例如新疆的农村基尼系数随着城镇化率提高不断增大,而甘肃省农村基尼系数则随着城镇化水平的提高呈波动变化,青海农村基尼系数呈下降趋势,陕西的农村基尼系数则呈弱倒U型变化。西部地区难找出农村收入不平等与城镇化率变化的共同趋势。

表5 2000—2012年东部、中部、西部城镇化对农村贫困和农村基尼系数的影响(固定效应)

五、结论和政策建议

本文通过整理和计算东部、中部、西部共12个省2000—2012年的城镇化、农村贫困发生率和农村基尼系数的数据,形成省际面板数据。通过描述分析和计量分析研究了农村减贫、农村收入不平等与城镇化水平的关系。

本研究的结论为:第一,农村减贫、农村收入不平等随城镇化水平的提升呈现不同变化趋势。各省农村贫困发生率和城镇化率均呈现高度负相关关系,但各省农村基尼系数和城镇化率的相关关系并不一致,存在明显差异。第二,农村贫困随城镇化率提高而下降,农村收入不平等则呈弱倒U型变化。城镇化率对农村贫困发生率有显著影响。随城镇化率提高,农村贫困发生率下降。各省的基尼系数总体上随城镇化率的提高呈弱倒U型变化。第三,不同地区城镇化对农村贫困和收入不平等的影响存在显著差异。东部地区城镇化率对农村贫困并没有显著影响,而中部和西部的城镇化率则对农村贫困发生率有显著影响。东部地区和中部地区的农村基尼系数随着城镇化率的提高,呈现弱倒U型变化,而西部地区城镇化率对农村收入不平等并没有显著影响。

上述结论具有重要的政策含义。第一,在区域发展不平衡的条件下,实施城镇化战略能够有效地降低农村贫困发生率,促进农村发展。因此,在城镇化进程中应积极探索合理的减贫项目,不断改善农村贫困状况。第二,城镇化战略并不能保证在减少农村贫困的同时降低农村收入不平等状况。农村收入不平等状况可能会呈现多种变化趋势,尤其是对于城镇化水平较低的西部地区。在这一阶段,农村收入不平等可能会呈现上升趋势。农村收入不平等程度的增加可能会对社会的安定和未来发展造成负面影响。因此需要在实施城镇化战略的同时,制定收入分配相关政策,减小农村收入差距,降低农村收入不平等程度。

[1] World Bank.From Poor Areas to Poor People:China’s Evolving Poverty Reduction Agenda - An Assessment of Poverty and Inequality in China[R].Washington D.C.:World Bank Other Operation Studies No.3031,2009.

[2] 汪三贵.在发展中战胜贫困——对中国30年大规模减贫经验的总结与评价[J].管理世界,2008(11).

[3] Luo C.Economic Restructuring,Informal Jobs and Pro-poor Growth in Urban China[J].Asian Economic Journal,2011,25(1).

[4] Ravallion M,Chen S.China's(Uneven)Progress Against Poverty[J].Journal of Development Economics,2007,82(1).

[5] 张凤华,叶初升.经济增长、产业结构与农村减贫——基于省际面板数据的实证分析[J].当代财经,2011(12).

[6] Cali M,Menon C.Does Urbanization Affect Rural Poverty ?Evidence from Indian Districts[J].The World Bank Economic Review,2012,27(2).

[7] Kanbur R,Zhuang J.Urbanization and Inequality in Asia[J].Asian Development Review,2013,30(1).

[8] 万广华.城镇化与不均等:分析方法与中国案例[J].经济研究,2013(5).

[9] 陈建东,戴岱.加快城镇化进程与改善我国居民的收入不平等[J].财政研究,2011(2).

[10]胡振华,陈恒志.农村金融发展、城镇化与城乡居民收入差距实证分析[J].经济问题探索,2013(6).

[11]李尚蒲,罗必良.城乡收入差距与城市化战略选择[J].农业经济问题,2012(8).

[12]吴振明.工业化、城镇化、农业现代化进程协调状态测度研究——以中国西部地区为例[J].统计与信息论坛,2012(7).

[13]才凤伟.农民工城市创业影响因素研究[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2013(6).

Empirical Study on the Relationship Between Rural Poverty,Inequality and Urbanization:Based on Provincial Panel Data from2000 to 2012

LI Meng,YANG Long

(School of Agricultural Economics and Rural Development,Renmin University of China,Beijing 100872,China)

Urbanization and rural development are the key issues in China.By calculating the urbanization rate,rural poverty headcount ratio and rural Gini index from the 2000-2012at Chinese provincial level,this paper uses fixed-effect model to study the relationship between rural poverty,rural inequality and urbanization.The results show that the rural poverty headcount ratio decreases with the increased urbanization on the whole,while the rural inequality shows"weak inverted U"type with the increased urbanization.Urbanization affects rural poverty headcount ratio and rural Gini index,but the results are different in different regions,therefore,in the future implementation of the strategy of urbanization,the income distribution should be adjusted with the rural poverty reduction to reduce the inequality within rural areas.

urbanization;rural poverty;rural inequality;weak inverted U

F323.8

A

1007-3116(2014)06-0068-06

2014-03-05

国家社会科学基金重大项目《我国特殊类型贫困地区扶贫开发战略研究》(10ZD&025);中国人民大学科学研究基金项目(中央高校基本科研业务费专项资金资助)《贫困地区农村金融干预对农户脆弱性的影响研究》(14XNH077)

李 萌,女,河南新乡人,博士生,研究方向:农村金融,城镇化;

杨 龙,男,河北保定人,博士生,研究方向:农村贫困,农村金融。

(责任编辑:李 勤)