社区社会资本的衡量

——一个引入社会网观点的衡量方法

罗家德 方震平

社区社会资本的衡量

——一个引入社会网观点的衡量方法

罗家德 方震平

本文的主旨是在中国乡村社区的环境中提出一个社区社会资本的衡量方法,希望通过引入社会资本的概念建构社区社会资本的主要构成维度,包括关系、结构与认知三个维度,讨论了各维度之间的关系。在对汶川震后乡村社区调查数据分析后,本文通过结构方程模型得到了社区社会资本各维度的指标及它们之间的关系,发现关系型社区社会资本和结构型社区社会资本相互影响,而前者对认知型社区社会资本有正向影响,后者则没有影响。

社会资本 社会网络 社区社会资本 集体社会资本

一、问题的提出

为了建构一个测度社群内部“内聚力”的指标——社群社会资本,我们引入了社会网观点的衡量方法进行研究。在衡量社群社会资本之前,我们先要了解什么是社群(community)这个概念。“community”有时被译为社区,即有“地域性”的意涵,而相比之下,我们认为,“社群”则跳出了空间的局限,更能面对相应社会文化情境下呈现出的问题(下文在专指地理性社区时以“社区”表示,非专指时都以“社群”表示)。community一词早在十四世纪就出现在英语中,是指平民或组织性的团体。十六世纪时,衍生出了共同体的意涵,如利益共同体等。十九世纪起,又有了当下性和区域性的感觉,于是社群一词,被用来表示直接的、全面的和有重要意义的关系,与形式的、抽象的和有工具性关系的社会(society)相对应(Williams,1976)。之后滕尼斯首次提出并系统地阐释了这个概念,他抽象出了德文Gemeinschaf(即community)的本质——以血缘、地缘或信仰为连接纽带,将社会团结作为社会联系和组织的方式(滕尼斯,1999)。从德文中的Gemeinschaf到英语里的Community,再到中文的“社群”,都将共同体成员之间的社会联系隐于其中。贝尔(Bell)在《社群主义及其批评者》一书中,将社群区分为以地理位置为基础的“地区性社群”,共有一个具有深刻道德意义的历史的“记忆性社群”和为信任、合作与利他主义意识所支配的、面对面的有人际交往的“心理性社群”(贝尔,2002)。

为什么衡量社群社会资本是一个重要的社会学议题呢?社群作为一个共同体,往往具有共同的利益,从而需要产生自治理的机制,以共同治理共有财(common pool resources;Ostrom,1990)。所谓共有财,就是产权为集体所有,无法排他使用,但却有高减损性,一个人用了会减少别人使用的资源,最后可能产生公地的悲剧(the tragedy of commons;Hardin,1968)。所以,一个社群需要自组织起来发展出自治理(self-governance)机制,以共同监督社群成员的行为规范,保障社群的集体利益(Ostrom,et,al., 1994)。比如一个职业社群的职业声誉就是成员的共有财,必须要发展出一套职业伦理以监督、规范从业人员,这样才不会因为部分人的行为而使集体利益受损。而自治理机制包括了一系列自我制定的非正式规范以及正式规则,包括:宪法规则、选择规则以及操作规则,为有效执行这些规范与规则,社群中还需要有声誉机制、信任机制、互惠机制以及监督机制(Ostrom,1998),建构在这些机制之上,一个社群才能有效制止搭便车的行为(free-rider;Olson,1966),产生良好的相互合作共造共有财产的氛围。

然而,自治理机制的产生需要一个自组织的过程,它包括:“动员精英”的动员(Carthy and Zald, 1977),形成关键群体,在没有收益的时候,付出建立共有财产所需的初期成本(Oliver and Marwell,1988),让少数人动员更多相关者加入自组织过程中,从而使规模效益显现,吸引更多人参与,建立起一个相对稳定而封闭的社会网,高举大家的认同,转化这个社会网中原有的“乡规民俗”作为自治理所需的正式规则与非正式规范(罗家德,李智超,2013)。在这样相对稳定而封闭的社会网中,口碑容易流传,声誉可以相互验证,从而产生声誉机制,而如果有较强的非正式规范存在,则封闭社会网内的有效监督可以使成员的行为具有确定性(assurance;Yamagishi,et.al,1998),它也是建立信任机制的重要基础。因此,在建立自治理机制的自组织过程中,一个社群内部社会网结构的内涵,成员间关系的强度,相互认同的程度,以及是否有共守的规范都是自组织能否成功的关键。所以,奥斯特罗姆在研究自治理机制时,直指自组织过程中形成监督、声誉、信任以及互惠机制的重要性(Ostrom,1990;1998),并以一系列博弈研究分析了这些机制的形成有赖于良好的社会资本,因此,这些社群内社会资本无疑是一个社群能否建立自治理机制最重要的前题条件(Ostrom,2008)。换言之,社群社会资本的衡量有助于理解一个社群自组织过程中的起始条件是否良好,而自组织过程的目的也在于不断地加强社群社会资本,使社群内部有越来越好的内聚力,直到能建立良好的自治理机制,所以,社群社会资本的前后期比较也可以说明自组织过程是否成功。总之,衡量社群社会资本是理解民间自组织发展过程的重要指标。

社区社会资本与集体社会资本有什么不同呢?前者指涉的是一个小集体,是由与自己有着共同特征的个体所组成的网络,主要由个人的社会连带组成,成员之间不是直接认识就是两步距离可达的间接关系,人数有限,所以信息流通容易,成员间知根知底,不易产生信息不对称问题。后者则是一个大集体,如国家、社会、城市等等,主要是陌生人组成的群体,因为共同生活的规范在陌生人当中也可以建立起团结,所以这是一种依赖于普遍认同而形成的大群体。面对以亲缘、地缘、人缘、共同兴趣和共同记忆为基本形式的共同体,个体形成的社群是一种有具体关系的网络;面对相互不认识的人,只有通过共同认同、公共意见和意志,才能形成一种成员对集体的感知。

由此,从范围和基础上看,我们就可以察觉前后两种社会关系网络的不同,社群是边界相对封闭、人数较少、内部连带密度高的社会网,而集体则是边界较开放、人数众多、成员大多相互陌生、连带密度低的社会网。本文的目的之一就是从社会网理论的视角出发,通过对相关数据的分析,对乡村社区中居民的社区社会资本进行一个初步的探讨。

二、社区社会资本的测量

从以上论述可以看出,对乡村社区中居民人际关系互动网络的测量与社群成员之间的关系息息相关。Onyx and Bullen(2000)通过在澳大利亚五个社区大约1200份问卷调查,总结了三个显著的维度:社区参与、社区机构和信任。另外,把多样性的容忍度(tolerance of diversity)、价值观(value of life)、工作联系和安全感也包含在其中。由于,在中国社会乡村社区中的工作联系是比较薄弱的,因此,是否应该将工作联系和价值观、社区参与等放入其中还有待商榷。

在我国也有针对社区社会资本来收集个人层次资料进行问卷调查的,例如,桂勇、黄荣贵(2008)创建出一套具有7个维度(地方性社会网络、社区归属感、社区凝聚力、非地方性社交、志愿主义、互惠一般性信任和社区信任)的社区社会资本测量指标。项军(2011)则认为,只要一个群体在一定地区共同生活一段时间,总会形成一定的“共同体”性质,他设计了一个“社区社会资本”量表,分别是社区认同感与归属感、人际交往频度、社区利益共同感、邻里互助、社区凝聚力、社区参与和社区信任等7个维度。这些衡量方法基本上都是测量个人的认知和态度,用的都是心理量表。如上文所述,社群之所以不同于集体,就在于前者是一个基本相连的社会网,而后者则是陌生人为主集合而成的团体。所以集体社会资本基本上只能衡量一个人对一个抽象的群体,如国家、社会及其中陌生的成员的认同与信任,属于个人认知层面变量。而社区社会资本则不同,它除了个人对小群体的认同与信任外,因为小群体成员间都有直接或间接的关系,是一个相对封闭而密度高的社会网,它可以用社会网调查方法直接衡量成员间关系强度以及社群网络的结构特质,但我们认为,只衡量认知及态度变量是不够的,还应该引入社会资本的角度来分析社区社会资本。

我们认为,社会资本可以在两个层次上进行分类,一是社会资本的内涵,它有三个维度,分别是关系维度、结构维度以及认知维度。关系维度(relational dimension)它包括:信任、互惠和义务(Nahapiet and Ghoshal,1998);结构维度(structural dimension)它包括:网络构型(network configuration)与可使用的志愿性组织;认知维度(cognitive dimension)它包括:共有符码、共同语言和共有叙事。二是根据社会资本得益的对象,它分为属于集体层面的社会资本和属于个体层面的社会资本。前者是宏观层次的,受益者是一个群体,也就是社会资本使得一个群体中产生一加一大于二的合作带来的效益。后者是微观层次的,受益者是个人,也就是一个人的社会资本给他/她带来资源(Brown,1997)。Leana和Van Buren(1999)也提出十分类似的观点,“私人物品”社会资本归属于某一行动者(个人或一个团体),而且服务于私人利益,“公共物品”社会资本归属于某一群体所有,而且服务于该群体的公共利益。

在测量集体层面的社会资本时,研究者通常使用信任、公共参与和社会规范几个维度(Coleman, 1990),个体层面的社会资本则以社会网络中的信任关系、认同关系、情感工具关系以及结构位置为主(赵延东,罗家德,2005)。在中国的乡村社群,居民大部分彼此认识,他们对社群的认知很大程度上建立在关系的基础上,这样个人的关系内容、网络结构和社群范围内的认知性社会资本就有了一个连接点。前者是具体的,后者是抽象的,将两者结合起来,在测量小集体的社会资本时,加入网络分析的方法,或许可以对居民的社会网络结构进行深入而系统的测量,它包含了社群成员社会网络的三个维度——关系、结构和认知。

社区社会资本顾名思义,就是让整个社群受益的社会资本,也是一种“集体社会资本”,正如本文定义社区社会资本是“一个社群中,成员间的关系以及社会网结构维度的社会资本,以及社区内认知性社会资本,能让此一社群内部产生合作性,进而可能促成集体行动,使整个社群受益”。小群体内的认知性变量可以用测量个人态度与认知的心理量表加以测量,而且个体资料的加总平均就是集体的认知维度社会资本的水平。

我们认为,小群体中的关系性变量可以个人中心社会网问卷(ego-centered network)加以调查得知关系的一般情况。但小群体内的社会网结构则比较麻烦,它固然可以用整体网(whole network)加以衡量,计算出整个社群社会网的密度(density)、群体中心性(group centrality)、可达性(reachibility)、组件(component)、小团体(cliques)、块模型(block model)等指标(Wasserman and Faust,1994),来看这个社群是否在结构上健康,而能促进合作行为。如有的社群很小,几十上百人,收集整体网资料就较容易。但有些社群,比如职业协会、行业协会则可能动辄几千上万人,就不很方便,比如在我们调查的乡村社区里就有两千户近万人规模的,这时要作这样大的一个整体网成本就很高。如果以部分网(partialnetwork)的结构特质推论整体网(whole network)的结构特质,随机抽样很难掌握,所以本文将采用个人中心网问卷,在每一个乡村社区中随机抽样的方法,来进行“发展社群”中关系型及结构型社会资本的衡量。

那么,哪些在认知、关系及社会网结构维度上的社会资本变量能使一个社群增加合作性而受益呢?这首先可以问在集体层次,哪些是有益于整个群体增加合作性并可能促成集体行动的变量呢?Kimberly(1999)描述了四个社区维度的概念——集体效能、社区心理感、邻里凝聚力和社区能力。Anirudh和Elizabeth(1999)基于世界银行对15个国家的26个研究,在社会资本和脱贫大会上介绍了一种对集体合作能力的测量工具SCAT(Social Assessment Tool),用于社区层面的认知和结构社会资本的测量。在SCAT的结构中分为两个层次:微观和宏观。宏观层面意指组织运行的制度环境;微观层面指的是垂直组织和社会网络在发展方面的潜在贡献,包含了结构和认知两个层面。此一架构只将认知与结构加入其中,我们发觉其中认知维度的信任、规范以及互惠交换在Nahapiet和Ghoshal(1998)的分类中为关系维度,而在架构的结构维度中水平组织结构属于社会网结构的范畴,可纳入在本文的社会网结构维度中;其他的结构维度变量涉及集体行动的透明性、领导力以及其实务状况。当我们向个人收集资料时,问卷上却是个人的认知问项,不足以代表整个群体集体行动的实际情况,只能问出个人对集体行动情况的认知,所以本文将其放在认知维度中。还有就是制度环境及机构,如果在集体层次加以衡量,我们可以得到并非关系及社会网结构的指标,但这些变量是社会网长期运作得到的制度化成果,而不是社会网及社会关系本身,因此本文不将其纳入社会资本的指标中。

这些集体的性质落实在一个社区这样的小集体中要如何向个人发问卷加以测量呢?认知性社区社会资本相对容易,主要就是共同符码、共同愿景及共同记忆形成的社区认同,一个社区内部认同感越高,个人越愿意参与集体行动。衡量一个社区内的认同感水平就是社区成员个人对社区认同感的加总平均,所以用心理量表测量个人认同感即可。

关系性社区社会资本包括了互惠性关系、义务性关系以及信任,社区内相互信任感高,互惠性关系、义务性关系多,则个人较愿意加入相互帮助的行动中,社区因此可以推动增加公共利益的集体行动。其中对社区其他成员的信任也可以用个人的信任量表加以测量,再加总平均得到整个社区的水平,而社区内互惠性关系、义务性关系则可以在个人中心网问卷中测量社区成员的工具性及情感性关系在社区内的数量,数量多的人有助于增加社区内关系的密度,这种社区动员集体行动的能力也较强。

比较难测量的是结构性社区社会资本,如前所述社会网结构指标大多要靠整体网调查去测量,但在大型社区中,这不太可能,所以一般而言还是向个人调查个人中心网收集。一个社区的社会网结构如果封闭性强,网络密度高又没有分裂的小团体,则整个社区易于团结,合作性高,也较易发动符合公共利益的集体行动。其中封闭性强表现在个人中心社会网就是一个受访者深深嵌入在社区网络中,结构洞效果低,这样的人身边都是社区成员,而且认识的社区成员间也相互认识,受访者超越社区之外的连结少而且会倾向于建立强连带关系,强连带易形成封闭的小圈圈(Granovetter,1973;Burt, 1992)。社区的社会网密度高表现在个人身上,就是个人中心网以社区内成员为主,也是就社区成员的关系占比大,且他们之间相互认识,也就是个人中心网中社区成员间关系密度高。社区有没有分裂的小团体则无法在个人中心社会网中加以客观测量,至多就是请受访者表达主观认知下社区内内斗激不激烈,这一点十分可惜,只能是社区整体网调查才能得到客观指标。

我们也要看到,这三个维度所依赖的基础并不相同,认知维度是一种心理上的认知变量,是主观的自我评量,关系和结构维度则是通过对居民社会网络的分析得到,较为客观。前者是李克特量表式的度量方法;关系维度则主要是信任程度,互惠及义务关系(情感性支持或工具性交换)的连带数目、强度的社会网变量;结构维度则是这些社会网中个人形成的结构位置变量。衡量方法差异很大,那么,应该如何对这三个维度进行衡量和区分,又该如何将三者统一起来?

关系维度社会资本主要衡量的是互惠及义务关系的数量与关系中信任的质量,数量包括一个人在社群中互惠性交换,包括工具性及情感性交换的关系数量,质量则以对社群内成员信任的强度为衡量。这些数量与质量越高则一个人嵌入社群的程度就越高,分享社群发展带来的利益也越多,对社群的公共利益就会越关心。个人中心网的结构性社会资本主要衡量一个人社会网的结构性特征,包括密度、结构洞效果(hole effect;Burt,1992)、网顶、网差以及网络多样性(Lin,2001)等,其中网顶、网差以及网络多样性都是个体社会资本,为个人带来资源的结构特征。而密度和结构洞效果则一般会呈反比,一个人的社会网中同一社群的人所占的比重越高,他们相互认识,密度也会越高,如前所述,因为这种高密度的小团体嵌入在社群之中,与社群成员互动多,相互监督效果大,所以会增加社群内部社会网的封闭性与密度,从而增加了社群内部的合作性与动员能力,较可能带来更多的符合公共利益的集体行动。因此,一个人社会网中与社群成员的情感性、工具性关系数量多与信任质量高,社群成员在其社会网中密度高,则此人嵌人在社区之中,对社区社会资本的贡献也高。

一个人的情感网是高密度网,会获得比较多的信任,一方面情感本身即包涵了善意,善意使得朋友间的行为不会欺诈及借机取利,是可以信赖的(Mishra,1996),所以在一个紧密而多数人相互有情感的网络中,人际间信任感较高(Wellman,1992;Wellman,Frank,2001;Krackhardt,Hanson,1993)。另一方面,密网之中人与人之间知根知底,相互监督而使大家的行为不致于违反群体规范,因行为有保证使得可信赖性增高(Yamagishi,Yamagishi,1994;Yamagishi,Cook,1998)。社群中一个受大家都认识的人受到欺诈更易引起群体制裁,所以他周边的人行为受到监督而不会逾矩,同样,他也受到强大的监督而必需展现可信赖的行为,其个人信任关系也因而较多(Krackhardt,1992;Luo,2005)。

Granovetter(1985)的镶嵌理论也说明了这种因果关系,他指出信任关系是社会连带与经济行动中的中介变量,社会网结构以及结构中的连带会带来人际信任,而人际信任是交易顺利的基本要件,在交易中可以降低交易成本,从而影响交易的治理结构。在此一理论中,信任关系也是果,而社会连带及社会网结构则是因(罗家德,叶勇助,2007)。反过来,信任关系的增强与增多,也可能在一段时间后改变网络连带的性质,可以从工具性关系发展为情感性关系(Granovetter,forthcoming),而情感性关系可以改变社会网结构。一方面朋友的朋友因为相互见到的机会多,相似性高而很容易相互认识,所以弱连带才有可能成为桥,沟通不认识的人;强连带容易将原本不认识的人聚群在一起而相互认识(Granovetter,1973)。认知失衡理论指出(Heider,1958)正向的情感连带会使这些认识的人也产生正向情感,否则就会认知失衡,所以情感性强的关系有传递的效果,使一群相互认识的人都产生情感而网络变得越加紧密。基于以上论述,我们得到下列假设:

假设1:社区社会资本中关系维度与结构维度社会资本相互影响。

另外,本文也认为关系维度与结构维度社区社会资本会正向影响认知维度社区社会资本。

认知维度社会资本的探讨包括共同语言(shared languages)、共有叙事(shared narratives),社群认同感等,这也是我们衡量它的主要指标。一个社群成员如果有较多的社群内互惠性关系,较强的信任感以及较密的社群内社会网,则他会与社群成员有较多的互动,因此可分享较多的共同生活经验,也易造成大家的相似性,又因相似而较能亲近和互相理解,并构成因相似而产生的信任(characteristicbased trust;Zucker,1986)。这些都能提升一个人对社群的认同感。

其次,一个人如果嵌入在一个社群之中,此一社群成员关系紧密,则人际间互动频繁,可以发展出信任机制与监督机制(Ostrom,2008),这些机制可以自己发展出自我管理的规章制度,形成自我约束的秩序,成为自治理(self-governance;Ostrom,1990)。自治理带给大家共同认可的规范,共守的”乡规民俗”,也可以增强社群成员的认同。当一个社群有了自治理能力时,就能够发展出集体行动,并有效地管理这些行动使之持之以恒并为社群带来利益,社群因此有愿景分享(shared vision),即与其它社群成员分享相同的理念、共有的社群目标,这也创造了社群内相互认同的“我群”(we-group)的感觉,能带来“认同基础上的信任”(identification-based trust;Shapiro,Sheppard,Cheraskin,1992)。嵌入在社群紧密社会网中的人因此能更了解社群自治理机制,对社群集体行动有更多的理解,并影响他对社群中集体行动情况的认知。

基于此,我们提出以下假设:

假设2a:社区社会资本中的关系维度对认知维度社会资本造成正向影响。

假设2b:社区社会资本中的结构维度对认知维度社会资本造成正向影响。

三、数据、变量与测量

1.数据本文使用的数据来自于2012年4月在四川省受灾地区德阳什邡市九个村子、绵竹市三个村子、成都彭州市十三个村子和阿坝州茂县五个村子,总共三十个村落中实施的一项问卷调查。德阳市是川西平原受灾较重的汉族聚居农村,以农业为主营经济,彭州市是成都市辖区内的受灾地区,因地近成都己有较多的城市休闲服务项目,茂县则在汶川县以北,为羌人聚居的山区狭谷地带,以农业为主。这几个地区代表了汶川大地震受灾的不同类型。本次调查在各地区内采取便利抽样方式,共计得到问卷953份,有效问卷949份(有效率为99.58%)。此次调查是2009年5月、2010年11月调查的延续,包括约三分之一的跟踪调查样本和三分之二的新抽取样本。调查问卷不仅收集了村民家户层面的基本情况,还收集了被访者的社会网络、社会认知等方面的数据。在有效数据中,我们剔除了网络数据有缺失的样本。这里的缺失指的是工具支持网、情感讨论网和拜年网规模三者至少有一为0的情况,因为这部分数据不能完整地提供被访者社会网络情况的信息。但考虑到空巢家庭的特殊性,这部分家庭遇到缺失值时,本文并没有去除其社会网络数据,只是将其规模及成分标记为0。从而最终的分析数据为556条。

2.变量本研究的关键变量是社区社会资本,其中关系与结构维度主要是对个人社会资本的考察。本文将其操作化为三种网络:工具支持网、情感讨论网(下文简称为“工具网”、“情感网”)和拜年网。问卷中使用提名生成法对村民的“工具网”和“情感网”进行了询问(Burt,1982;Marsden,Campbell,1984),使用位置生成法对村民的“拜年网”进行了询问(边燕杰,李煜,2000)。工具网主要涉及给其提供日常生活中帮助(例如,借钱或物品、农活帮忙、建房子、看小孩等)的人的相关情况;情感网主要询问与之谈心、聊私密话题的人的相关情况,拜年网则是询问春节期间有拜年往来的人的相关情况。获取调查数据后,我们分别计算了三个网的网络规模和网络成分。在测量社区社会资本关系维度社会资本时,根据前文的文献分析,我们选取了三个观测指标——关系网(情感网、工具网)中本村人关系总数、拜年网中本村人关系总数和对本村人的信任程度。

同样地,在衡量社区社会资本结构维度社会资本时,我们考虑了拜年网密度、情感网密度和工具网密度这三个观测指标。如我们所知,个人社会网(ego-centered network)问项中可以得到很多结构性指标,如密度、结构洞、网顶、网差、变异性、网络规模等等(Lin,2001),但大多数结构指标都在测量个人社会资本,比如网顶很高,在乡村社区资料中,往往意味着此人认识一些村外社会地位高的人,又因为大多数人都认识一些底层的人,所以这类人网差也很大,结果却是给个人的发展带来资源,但往往网顶高的人活跃于村外,所以未必会将这些资源贡献给乡村社区,社区不一定能得益。网络变异性高、网络规模大也是一样,可以带来个人的资源,却未必个人会将资源提供给社群使用。但结构中有几个指标却指涉个人深深嵌入在乡村社区之中,密度高且结构洞少,这往往说明了他是生活在一个较紧密的小圈子中,这个生活小圈子几乎没有例外地深深嵌入在乡村社区之中,所以密度高或结构洞少的个人较可能将其中蕴涵的社会资源用于社区之中。

由于拜年网使用的是位置生成法,无法直接计算密度,这里采用了王卫东(2006)所定义的“拜年网密度”的操作化公式:(M/N)2。其中,M=拜年网中亲属的数量,N=拜年网的规模。计算工具网密度以及情感网密度时也面对了相同的问题,因为有些受访者回答的工具、情感关系人数太少,如孤寡老人,所以部分只回答一人者无法算出密度,或两三人者则密度扭曲偏高,所以我们也使用了和拜年网相同的方法,计算了亲戚与邻居占工具网与情感网的比重,因为这些人在乡村社会中都会相互认识,所以比重高的往往个人网中相互认识的连带也会多。这里之所以未采用社会网中村民所占的比例,也是因为有些村落人数过多,村民之间并不相互认识,一个村民占比高的人其社会网未必封闭,网内成员未必相互连结。但乡村社区中一个人的亲戚和邻居大概都会相互认识。

认知层面的测量比较复杂,根据前文的理论构想及社区社会资本的若干维度,我们依据现有文献关于各维度所提出的具体指标(Chipuer,Pretty,1999;桂勇,黄荣贵,2008;林信廷,2009;黄源协,萧文高,刘素珍,2007),结合中国的实际情况,设计了一个较为完整的测量量表。以下将分别探讨改量表的信度和效度。为了便于进行量化分析,我们运用主成分分析法对这些题目进行探索性因素分析,得出这28项可能存在潜在共享因子,通过删除因子载荷小于0.65和出现双重负载(double loading)的题目,剩余17道题目,结果如下(KMO检验0.883;Bartlett’s球形检验sig=.000):

表1 社区社会资本认知维度的探索性因素分析结果

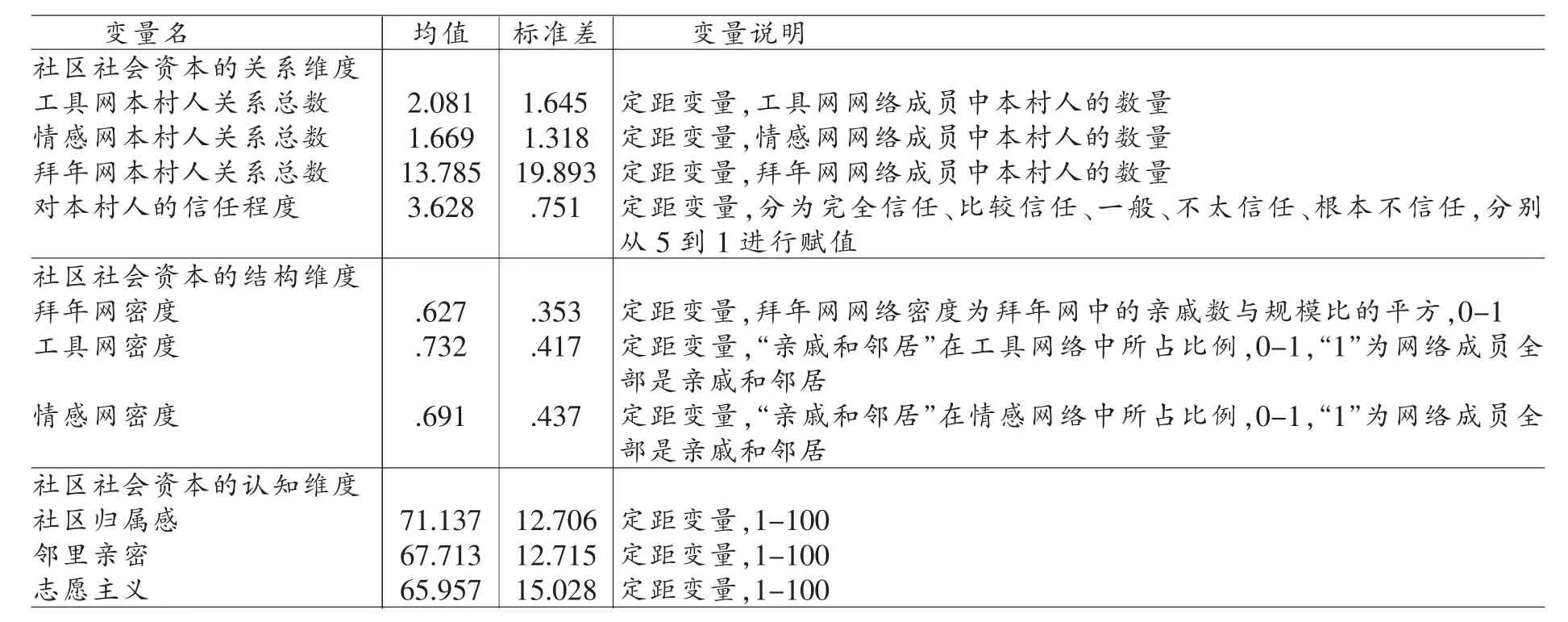

表2 所有变量一览

分析可知,三个因子的信度系数都在0.75以上,说明信度可以接受。整个量表总的内部一致性信度系数为0.885,表示量表的整体信度可以接受,具有较高的可靠性。为了进一步验证该量表的结构效度,我们又进行了验证性因素分析,在分析的过程中根据修正指标的参数估计,对若干题目的误差值建立了共变关系,最后模型的适配度如下:Chi-Square/df=1.973,RMSEA=0.042,GFI=0.961,TLI= 0.979。结果表明该量表的三个因子维度具有良好的结构效度。根据各个因子对应的题目,我们把因子1到因子3分别命名为“社区归属感”、“邻里亲密”、和“志愿主义”,并分别计算了每位村民的因子得分。

四、分析结果

根据假设,首先要研究的是社区社会资本内部各个维度之间的关系。

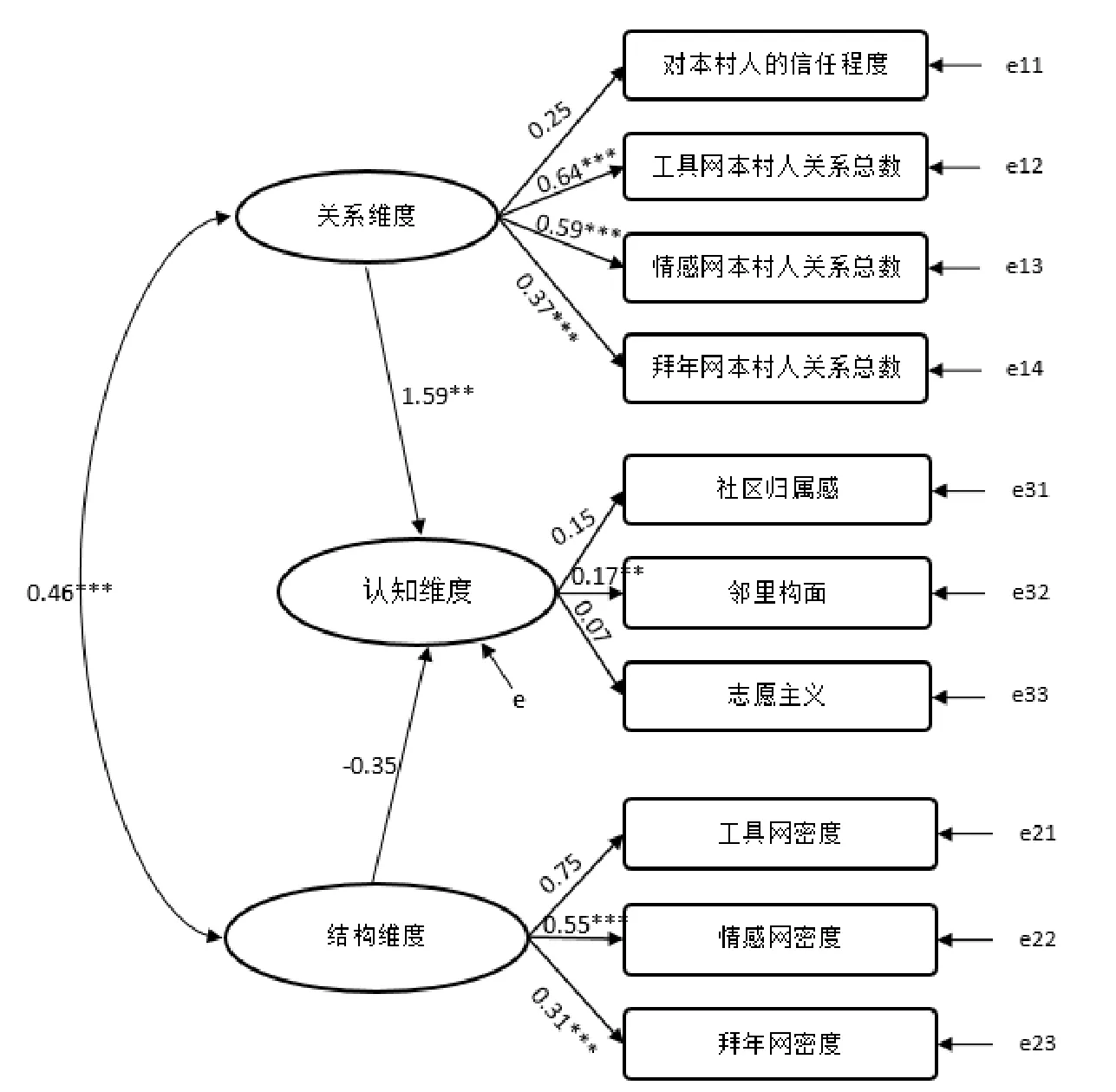

根据上一部分的因素分析,在社区社会资本认知维度中,我们选取了邻里亲密、社区归属感和志愿主义三个指标。基于前面的假设,我们得到一个初始的协方差分析模型。这个模型包括十个观测变量和三个潜变量。从模型A的结果来看,初始模型尽管是可以识别的,但是拟合度不佳,Chi-Square/df值比较大,外因潜在变量“关系维度”对内因潜在变量“认知维度”的标准化回归系数值为1.59,导致残差项e出现了负的残差方差,最后出现所得的参数是不可接受解。因此,我们需要对模型进行修正。

模型的修正需要考虑模型修正指数(MI,modification index)以及残差矩阵,因此在参数释放的设定上,最好一次只修正模型中的一个参数,每次修正完成后都需要进行模型检验,并且应先根据最大的修正指标来修正模型(吴明隆,2009)。首先,模型中志愿主义对认知维度的临界比值(critical ratio)为1.614,绝对值小于2,该回归系数不显著,同时结合AMOS得出的模型修正指数发现模型中志愿主义的修正指数远大于其他指标,是造成初始模型拟合不良的原因,因此我们从模型中剔除了这个指标,重新进行拟合。新计算各路径的MI指数中,最大值是“拜年网密度”与“拜年网本村人总数”的残差相关的MI=10.397。如果修正指标大于5,表示该残差有修正的必要,但模型修正应该要与理论或实际经验相契合(吴明隆,2009)。从理论上看,“拜年网密度”与“拜年网本村人关系总数”残差的相关表示拜年网中本村人数目越小的村民拜年网的密度越大。这与前面拜年网密度的计算公式有关,拜年网中本村人的数目越少,作为分母的拜年网规模也越小,计算结果自然就增大了。因此,双方残差间的相关在理论上是有意义的。依据同样的过程,我们又依次对“拜年网密度”与“邻里亲密”的残差(MI= 6.743),“情感网密度”与“邻里亲密”的残差(MI=6.653),“工具网密度”与“工具网本村人关系总数”的残差(MI=7.482)进行了相关。拜年网密度越高,对亲戚这个小群体的关注度就越高,可能会在认知层面减少对周围邻居的依赖。同样,情感网密度越高,其中大部分的比重来自于亲戚的贡献,也可能会造成与拜年网密度同样的效果,即减少对周围邻居的依赖。工具网本村人的关系总数越多,情感网的密度可能也越大。这里的理论逻辑过程与拜年网正好相反,由于工具网并不像拜年网一样使用的是位置生成法,提名生成法的上限是固定值5,所以本村人的关系总数越多,同村的亲戚与邻居比重也越大,造成了工具网密度与本村人总数在残差关系上可能的正相关。

我们对初始模型进行这些修正后,得到了修正模型(见图1)。修正模型的显著性概率值为0.223,未达到0.05的显著性水平,因此我们接受虚无假设,认为观察数据的S矩阵与假设模型B隐含的T矩阵相契合,即观察数据与假设模型间相适配。另外我们还可以结合其他模型适配度的指标,如卡方自由度比值CMIN/DF为1.223,小于3,表示模型适配度良好;渐进残差均方和平方根RMSEA为0.020,小于0.05,表示模型绝对适配度良好;塔克-刘易斯指数(TLI)为0.980,超过了0.9,模型的增值适配度也达到了标准。总的来说,修正模型是一个可以接受的路径图。

通过修正模型我们可以对假设1和假设2进行验证。由于观测变量的测量单位不同,为了更清楚地展示变量之间的路径关系,图中标示了各变量之间的标准化回归系数和显著性水平。从图中可以看出,除了结构维度对认知维度的回归系数外,其他负荷参数的估计值都显著且数值足够大。象关系维度与结构维度社会资本这两个潜变量之间的相关系数为0.40(p<0.001),说明它们之间有显著的共变关系,从而证明了假设1,即社群社会资本中关系维度与结构维度社会资本存在相互影响。同时,外生变量关系维度社会资本到内生变量认知维度社会资本的路径系数为0.868(p=0.004),可以认为,关系维度对认知维度社会资本有正向影响,从而证实了假设2a。而外生变量结构维度到内生变量认知维度社会资本的路径系数并没有达到显著性水平0.05(p=0.498),所以可以认为结构维度对认知维度社会资本并无影响,假设2b没有得到证实。但考虑到前面结构维度与关系维度存在的相互影响的关系,并不排除关系维度在这里作为认知维度和结构维度之间的中介变量的可能性。

图1 社区社会资本内部关系模型——修正模型B

五、结论与讨论

1.结论因为社区社会资本是在一个有紧密关系的小团体中的变量,所以它是和集体社会资本相关的。由于它为个人拥有,却可让团体得到益处,因此本文定义社区社会资本是一种使社群得益的,但为个人所有的社会资本,分为关系、结构与认知三个维度。我们的模型中,关系维度包括了关系的量,它包括工具网、情感网及拜年网中本村人的数量,以及关系的质——对本村人信任的程度,结构维度则包括了个人工具网、情感网及拜年网密度的替代指标;认知维度包括三个子维度——社区归属感,邻里亲密程度以及志愿主义。这些变量高的人都是和社群内成员关系多、信任强、密度高又对社群认同感高的人,所以在社群公益事务上会贡献较多力量,因此是个人拥有却让社群得益的社会资本。

分析结果显示,除了志愿主义之外,其他各维度的构成因子都显着,整个模型的拟合度也非常好。本文又用了2009年4月作的第一次灾后调查得到的数据,见表3,该模型拟合度也十分良好,说明此一社区社会资本衡量指标在不同资料验证中有不错的稳定性。

只是在社区社会资本内在因果关联上,假设1得到验证,。假设2a也成立,说明了关系维度对认知维度有正向显著影响,但是假设2b却没得到验证,一个人嵌入在相互认识的亲戚与邻居中间并不会把这种亲密感转化为对乡村社区的认同感,背后的因果机制为何?有待更多的分析。

说明了关系维度与结构维度的社区社会资本相互影响

表3 2009年模型的参数值

2.讨论本文在进行模型建构时,以社群为连接点,将集体社会资本放到个人身上进行测量。,虽然最后的结果验证了假设1以及假设2a,可以建立一个较为稳定的社区社会资本的衡量模型,但是本文却未验证假设2b,个体深深嵌入在高密度的小圈子中对整个社群的认同没有影响。这里有两个可能的解释,一是针对中国现阶段乡村社区的特别观察,深深嵌入在社区中一部分成员组成的小圈子中的人往往是那些不出去打工也没有大量村外关系的人,这些人大多在乡村社区中是资源较少、能力较差的人,参予社群活动的意愿也因此较弱,所以虽然和社区部分成员抱团紧密,却不一定和小圈子外的整个社群互动频繁,也因此对社群的认同感不特别高。

另一个解释则具有普遍性,指涉中国人喜欢抱团、搞小圈子,社群中很多人深深嵌入在小圈子中,反而带来独立分裂的小团体,对更大社会网(larger network,指的是大于该小团体的外部环境,可能就是一个较大规模的社群)中的信任建立没有帮助,甚至有害。

这两个假设那一个正确有待进一步的研究。

我们研究的一大限制是使用的资料为汶川震灾后的乡村社区资料,虽然是便利抽样,代表性涵盖了川西平原、成都市周边以及阿坝山区,对灾后乡村具有可推论性。但是对全中国的乡村社区,这个衡量社区社会资本的模型是否适用,还需要全国性随机抽样的资料加以验证。而现代社会中的社群除了社区之外,还有行业协会、职业协会、兴趣团体或俱乐部、宗教团体、NGO等等,这些社群的社区社会资本资料往往在全国性抽样资料中付之阙如,有待更多地研究收集相关的资料才能建立衡量这些社区社会资本的模型。

当衡量这些社区社会资本时,本研究的一些变量可能还需加以修正。比如关系网密度,在乡村社区,亲戚邻居间基本上相互认识,所以亲戚邻居在关系网中的比例高,往往会得出该中心人物的网内成员密度高,其关系网相对封闭。但在城市社区,一个人的亲戚邻居就不一定相互认识了。在其他现代社群,如职业协会中,基本上不会有亲戚邻居,此时好的问项可能会是“社群中的好朋友”占社会网成员的比例。或者,在工具网及情感网中要求所有受访者填五到七人,这样就可以直接算出密度。

尽管本研究有抽样上的限制,以及变量不一定有普适性的问题,但我们的分析还是为中国的乡村社区建立了一个较稳定的社区社会资本衡量模型,这是一个开端,更稳定、更普适的模型还有待更多的研究去建构。而社区社会资本会是一个重要的概念,因为它可以测度一个社群能否自组织的前题条件,也可以衡量一个社群自组织过程中是否成功,而民间自组织、自治理正是一个社会的民间力量发育是否良好的关键,所以社区社会资本值得我们作更多的研究。

[1]边燕杰、李煜:《中国城市家庭的社会网络资本》,《清华社会学评论(第二辑)》,〔福建〕鹭江出版社2000年版。

[2〔]美〕丹尼尔·贝尔:《社群主义及其批评者》,李琨译,〔北京〕三联书店2002年版。

[3〔]德〕斐迪南·滕尼斯:《共同体与社会》,〔北京〕商务印书馆1999年版。

[4]桂勇、黄荣贵:《社区社会资本测量:一项基于经验数据的研究》,〔北京〕《社会学研究》2008年第3期。

[5]罗家德、李智超:《乡村社区自组织治理的信任机制初探——以一个村民经济合作组织为例》,〔北京〕《管理世界》2012,Vol.10:83-93。

[6]吴明隆:《结构方程模型——AMOS的操作与应用》,重庆大学出版社2009年版。

[7]Anirudh Krishna&Elizabeth Shrader.1999.“Social Capital Assessment Tool”.Prepared for the Conference on So-cial Capital and Poverty Reduction.The World Bank.Washington,D.C.June 22-24.http://www.langleygroup.com.au/images/ sciwp22.pdf.

[8]Brown,Thomas Ford.1997.“Theoretical Perspectives on Social Capital”.Working paper located in http://hal.lamar. edu/~BROWNTF/SOCCAP.HTML.

[9]Burt,R.S.1992.Structural Holes:The Social Structure of Competition.Cambridge:Harvard University Press.

[10]Chipuer,Heather M.;Pretty,Grace M.H.1999.“A Review of the Sense of Community Index:Current Uses,Factor Structure,Reliability,and Further Development”.Journal of Community Psychology 27(6).

[11]Granovetter,M.1985.“Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness”.American Journal of Sociology 91(3).

[12]Granovetter,M.Forthcoming.Society and economy.Undecided publisher.

[13]Granovetter,M.1973.“The Strength ofWeak Ties”.American Journal of Sociology 78(6).

[14]Hardin,R.2001.Conceptions and explanations of trust.In K.S.Cook(Ed.),Trust in society:3-39.New York: Russell Sage Foundation.

[15]Lin,N.2001.Social Capital:A Theory of Social Structure and Action.New York:Cambridge University Press.

[16]Luo J.D.2005.“Particularistic Trust and General Trust:A Network Analysis in Chinese Organizations”.Management and Organizational Review 1(3).

[17]Mishra,A.K.1996.“Organizational Responses to Crises:The Centrality of Trust in Organizations”.In R.M. Kramer&T.R.Tyler(Eds.),Trust in organizations.London:Sage Publications,Inc.

[18]Marsden Peter,Campbell,K.1984.“Measuring Tie Strength”.Social Forces 63(2).

[19]Nahapiet J.,Ghoshal S.1998.“Social Capital,Intellectual Capital and the Organizational Advantage”.The Academy ofManagement Review 23(2).

[20]Oliver,Pamela and Gerald Marwell,1988.“The Paradox of Group Size in Collective Action:A Theory of the CriticalMass.II”,American Sociological Review,53,pp.1-8.

[21]Onyx,Jenny and Bullen,Paul.2000.“Measuring Social Capital in Five Communities”.The Journal of Applied Behavioral Science 36(1).

[22]Ostrom,E.,2008.“Building Trust to Solve Commons Dilemmas:Taking Small Steps to Test an Evolving Theory of Collective Action”,in Simon Levin(Ed.),Games,Groups,and the Global Goody.NY:Springer,2008.

[23]Ostrom,,E.,Gardner,R.,&Walker,J.,1994.Rules,games,and common-pool resources,Ann Arbor:University of Michigan Press.

[24]Ostrom,E.1990.Governing the Commons:The Evolution of Institutions for Collective Action.New York:Cambridge University Press.

[25]Putnam,R.D.1994.Making DemocracyWork:Civic Traditions in Modern Italy.Princeton,N.J.:Princeton University Press.

[26]Shapiro,D.,Sheppard,B.H.and Cheraskin,L.1992.“Business on A Handshake”.Negotiation Journal 8(4).

[27]Wellman,Barry.1992.“Which Types of Ties and Networks Give What Kinds of Social Support?”.Advances in Group Process 9.

[28]Wellman,Barry and Frank,Kenneth A.2001.“Network Capital in a MultilevelWorld:Getting Support from Personal Communities”.In Lin,Nan,Cook,Karen and Burt,Ronald(Ed.),Social Capital:Theory and Research,NY:Aldine De Gruyter.

[29]Yamagishi,T.,&Yamagishi,M.1994.“Trust and commitment in the United States and Japan”.Motivation and E-motion 18(2).

[30]Yamagishi,T.,Cook,K.S.&Watabe,M.1998.“Uncertainty,trust and commitment formation in the United States and Japan”.American Journal of Sociology 104.

[31]Zucker,Lyne.1986.“Production of Trust:Institutional Sources of Economic Structure”.Research in Organizational Behavior 8.

〔责任编辑:方心清〕

罗家德,清华大学社会学系教授 100084

方震平,清华大学社会学系研究生 100084