农地流转与产业转移

——研究刘易斯转折点问题的一个崭新视角

袁国龙 林金忠

农地流转与产业转移

——研究刘易斯转折点问题的一个崭新视角

袁国龙 林金忠

关于我国人口红利问题的研究,存在着我国是否已进入刘易斯转折点的争论,各方争执不下,至今仍无定论。本文从一个新的视角,即以农村土地流转作为切入口,结合区域间的产业转移,研究我国的人口红利以及所谓刘易斯转折点问题。本文研究的基本结论是:一般所认为的刘易斯转折点的判定标准只适用于我国的局部地区,同时,区域间进入刘易斯转折点的先后具有时空层次性与梯度性特征。

农地流转 产业转移 刘易斯转折点

一、引言及研究述评

一般认为,三十多年来我国经济的长足发展与人口红利密不可分。依托国际产业转移,充分利用我国农村丰富的剩余劳动力,推动了我国劳动密集型产业的发展。可以说,人口红利因素在推动经济发展方面发挥了重要作用。但自2004年以来,东部沿海持续出现民工短缺、民工回流以及工资上涨等问题,使得我国经济承受了前所未有的压力。人们不禁要问,我国是否还存有人口红利。面对如此的困惑,当前所关注的基本问题应该是,我国是否已经进入刘易斯转折点[1]本文所称的刘易斯转折点沿用的是刘易斯(1954)对于二元经济转折点的定义,与费景汉、拉尼斯(1964)所定义的“刘易斯第二拐点”相符。?

目前我国学界对进入刘易斯转折点的判定标准主要有两种:第一、工资标准,即现代部门和传统农业部门的工资是否上涨与趋同;第二、数量标准,即非农部门的剩余劳动力数量是否消失(周燕、佟家栋,2012)。根据这些标准,学术界对上述基本问题的研究所得出的结论不尽相同。以蔡昉、都阳(2011)为代表的学者认为,2003年以来劳动力工资经历了快速提升,劳动力市场已出现了系统的工资趋同现象,因而认为这两点都有力地验证了刘易斯转折点的到来。其他一些学者的研究(如吴要武,2007;张晓波等,2010;Wang,2010;Zhang et al,2010等)也从工资的角度得出类似的结论。除此之外,还有一些学者(如王诚,2005;郭友群、潘琦,2011;王德文,2009;肖卫等,2011;王文龙,2011;王伟同,2012)基于劳动力数量的角度,发现我国劳动力总体数量短缺,劳动力转移能力有限,集中体现在“民工荒”现象的出现以及其不断加剧的趋势,据此认为我国劳动力市场已发生了根本性变化,从而判定我国已经进入刘易斯转折点。

但更多的现有研究对于我国进入刘易斯转折点是持怀疑或者反对观点的,此类研究分别针对上述两个判定标准进行了辩驳。首先是在工资标准方面,一些研究对于我国目前制度工资的上涨与趋同提出了质疑。如宋世方(2009)对我国农业的制度工资决定和变动方式进行了探讨,并对刘易斯转折点之是否到来这一问题进行了数据检验,所得出的分析结论是:就工资水平而论,我国目前尚未达到已进入刘易斯转折点的水平(毛学峰等,2011;卿涛等,2011;李朝晖,2011;李刚,2012等持有类似观点);还有学者(如李宾,2012;Golley&Meng,2011)虽然认同我国在2005年以来工资上涨以及城乡收入差距缩小的现状,但认为这一现状乃是众多因素作用的结果,以此论断我国劳动力短缺的理由并不充分。

其次是在劳动力总量标准方面,众多学者(周健,2008;赵显洲,2010;Yao&Zhang,2010;郭志仪、刘晋,2011;汪进等,2011;刘超杰、任淑华,2012;洪勇,2012;Minami&Ma,2012;Zhu&Cai,2012;方韡,2012;Wang&Zhong,2012等)考察了我国目前农业剩余劳动力的数量,发现农村中依然存在着大量有待于向非农产业转移的剩余劳动力。他们认为,这一事实足以说明刘易斯转折点尚未到来。对于“用工荒”的原因在于剩余劳动力资源的枯竭这一观点,部分学者对此也提出异议。如吴红宇等(2010)认为,“用工荒”现象是由于实际工资低于保留工资而引起的农民工“用脚投票”的结果(持有类似的观点还有:杨永华;2010;刘怀宇等,2011;陈强强,2011;任媛、安树伟,2011)。也有学者(王东升,2012;刘晋、孙业亮,2013)认为,制度因素对劳动力流动的制约导致了“民工荒”现象的产生,故而“民工荒”乃属于一种劳动力结构性短缺现象(梁霄,2012;杨继军、范从来,2012;刘洪银,2012)。因此,中国要从人口红利时代跨入刘易斯转折点至少还有十到十五年的路要走(樊纲,2010;周天勇,2010;Knight et al,2010;Mitali&Papa,2013;Wang&Weaver,2013)。

除了上述彼此分歧的研究成果之外,现有文献还出现一个新的研究视角,它更多地关注刘易斯转折点之说对于我国的适用性问题,得出了我国劳动力流动特征与刘易斯经典模型并不一致的结论(伍山林,2008;李永杰、杨本建,2008;Ge&Yang,2010;张丽宾,2011;吴华,2012等)。这种不一致主要表现在两个方面:一方面表现为刘易斯转折点假象。根据刘易斯二元经济模型,到达刘易斯转折点后,农村剩余劳动已转移殆尽。但在我国之情形下,由于户籍制度的存在,阻碍了剩余劳动力的自由迁移,造成了即便到达刘易斯转折点之后,我国农村剩余劳动转移的潜力依然存在(袁志刚,2010;陶然等,2011)。另一方面表现为刘易斯转折点的出现存在着地区间时差。如贾先文等(2010)的研究显示,刘易斯转折点的到来在我国东中西部存在时差,东部地区要早于中西部地区到达,我国人口红利逐渐向中、西部地区转移。

从上述对已有研究的梳理中不难看出,虽说关于我国刘易斯转折点的认识可谓众说纷纭,但归结起来,无非是两种思维进路:一种思维进路是认为刘易斯转折点理论可以应用于我国人口红利问题的研究,这种思维进路下的分歧只是在于对于我国是否已经到达刘易斯转折点判断不一;另一种思维进路则认为在运用刘易斯模型研究我国的人口红利问题时,必须充分考虑到我国经济社会的特殊性。换而言之,所谓刘易斯转折点之说未必适用于我国情形。

本文研究并不能完全地被归结于上述两种思维进路。笔者认为,我们并不能撇开我国实际情况而抽象地谈论所谓刘易斯转折点问题。农业乃是研究刘易斯转折点问题的起点,因为农业经营状况直接影响着农村剩余劳动力的释放与转移。而农业中最重要的资源是土地,农村土地制度变迁决定着农业经营状况。长期以来,我国坚持农村家庭联产承包责任制度,这在一定程度上推进了农业的发展,但由于地少人多的国情,随着大量农村人口外出务工,农村中出现了大量土地荒废,也造成了资源浪费。同时,我国农业现代化客观要求农业实现规模经营,以提高农业劳动生产率。立足于这一客观现实,笔者认为土地流转[1]本文沿用《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》关于土地承包经营权流转的表述。即不改变土地用途,不改变土地集体所有性质,不损害农民的利益为原则。问题才是研究我国人口红利及刘易斯转折点问题的最佳切入点。依此思路取向,本文提出两个基本判断:其一,土地流转可以有效刺激农业劳动生产率的提高,从而必然会释放出大量的农村剩余劳动力;其二,仅仅释放出农村剩余劳动力还不足以解释我国人口红利问题,还需要考虑到产业的梯度转移对剩余劳动力就地吸收的作用。针对这两个基本判断所做的分析表明,我国刘易斯转折点的到来是伴随着产业梯度转移而由东部向中、西部地区不断扩展的。也就是说,我国人口红利的消失首先出现在东部地区,而后逐步向中、西部蔓延,最终当西部地区的农村剩余劳动力被吸收殆尽时,人口红利便就此消失。从此,我国全面进入刘易斯转折点。

二、农村土地流转与农业剩余劳动力再释放

我国在实行家庭联产承包责任制之初,由于家庭小规模的生产方式与当时生产力水平还是相适应的,因而带动了我国农村劳动生产率的提升,农村经济实力得到了增强,农民收入也有所提升。然而,源于我国农村丰富的劳动力资源和相对短缺的土地和资本这一社会现实,家庭联产承包责任制在推动农业发展的同时,也造就了农业经营规模小,农地细碎化,从而阻碍了农业机械化发展,也制约了农业现代化转型。伴随着我国城镇经济的持续发展以及农村剩余劳动力大量转移,农村资本-劳动力的比例也随之发生了根本性变化,为我国向现代农业转变奠定了初步条件。然而,仅仅具备农村资本-劳动力的比例变化这一条件还是不够的,还需要的满足的另一个基本条件是农村土地的规模经营。只有具备规模经营条件,科学技术和机械化在农业生产中的推广才有可能。为了实现规模经营,农村土地流转乃是一个必要条件(刘新逢、高英武,2010;刘卫柏、李中,2011)。但问题在于,依照我国目前的《农村土地承包法》,个人行为的农村土地流转受到了严格的限制。我国农业中土地的低流动性导致了中国农业生产资源的低效配置,影响了中国农业劳动生产率的进一步提升(车维汉、杨荣,2010)。同时,农村大量的劳动力从事非农产业,非但没有促成土地规模经营,反而造成了相当一部分农耕土地的闲置和荒废,造成了原本短缺的土地资源的极大浪费。因此,以实现土地流转为基本内容的农村土地制度变革便合乎逻辑地被提上了议事日程。这里仍有一些基本理论问题有待于探索。

1.农村土地流转与劳动生产率的提高

一般地说,农地流转从两个方面对农业劳动生产率产生影响:一方面,农地流转能促使农地从技术水平较低的农户流向技术水平较高的农户,从而提高农业的技术效率;另一方面,农地流转能促成农业规模化生产,从而提高农业的规模效率。下面对此进行理论分析。

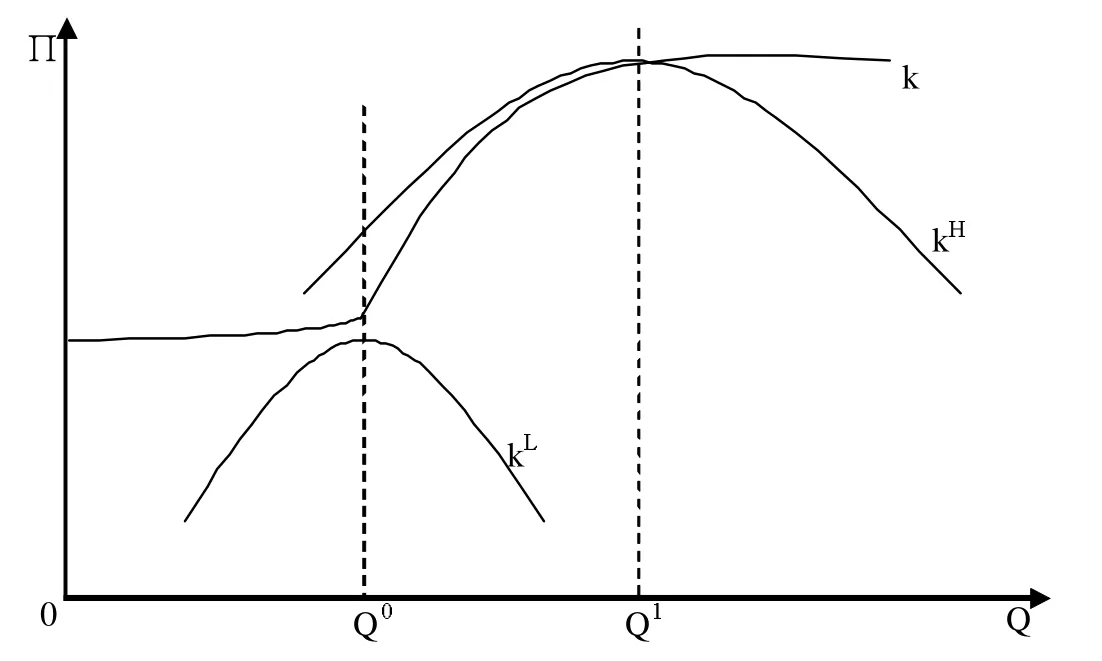

假设从事农业生产的农户只有两类,低生产效率的农户和高生产效率的农户,分别用PL和PH表示;其农业生产率分别用kL和kH表示,用∏代表其效率水平,且在初始状态下有∏H>∏L,即在相同土地拥有量的情形下,高效率的农户产量大于低效率的农户;或者在相同农业产量的情形下,高效率农户只需更少的农地。在土地流转过程中,土地由低效率的农户手中流转到高效率农户手中,有两种效应促成了农业劳动生产率的提升。首先是技术效应,它意味着在不改变科技水平和机械化水平的条件下,只是依靠土地资源的自由流动便实现了土地资源优化配置。其次是规模效应,它意味着在土地流转过程中农地实现了适度的集中,不仅为科技在农业生产中的应用和农业机械化创造了必要条件,也实现了规模化集约经营所带来的额外效益。这两种效应合而言之,农业劳动生产率k必然得到提高,但其提高的速率呈递减趋势。当农地流转殆尽时,农户之间的农业生产效率差距逐步缩小,土地流转的技术效应也随之而逐渐消失,但规模效应依然显著。如图1所示,在人均耕地面积低于Q0时,农业劳动生产率k是低水平并且缓慢上升的;当人均耕地面积大于Q0小于Q1时,k快速的提高,只是其增长的速度是递减的,当人均耕地面积大于Q1时,k处于平稳的状况,且处于较高的水平。

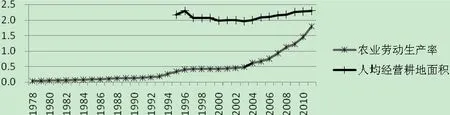

上述分析可以在我国农业发展的实际经验上得到印证。如图2所示,在1978-2011年期间,我国的农业劳动生产率[1]本文选用刘德光先生关于农业劳动生产率的核算体系:∏=KKk/P,其中∏——劳动生产率(考虑到产品质量的最终产品生产量);K——最终产品的价值体现;Kk——质量系数;P——工作人员数量或劳动消耗的数量。本文选质量系数Kk=1。呈现不断上升的趋势,其中1994年和2005年是两个转折点,农业劳动生产率的增速明显加快。我国人均耕地面积在2005年后

呈明显上升趋势,其原因之一在于国家积极开拓闲荒耕地,增加了农业可耕地面积;另一原因则是土地流转更加频繁。虽然我国仍欠缺农村土地流转的官方统计,但农村地区实际上的非正式土地流转早已大量存在,造就了农村耕地呈现出集中态势,致使规模效应初现与农业劳动生产率的相应提升。

图1 农村土地流转与农业劳动生产率

图2 农业劳动生产率与人均耕地面积

上述分析得出的基本结论是,农村土地流转通过土地配置效率和农业生产规模效应推动了我国农业劳动生产率的提高。由这一分析结论可得到的推论是,这种农业劳动生产率的提高对于我国既存的二元经济格局的影响是深远的:一方面,农村土地集中到少数人手中,必然造成一部分农民失去土地,这部分人逐渐转变为农村剩余劳动力;另一方面,农业发展可以有力的支持非农产业的发展,为剩余劳动力的转移与吸收奠定坚实的基础。

2.农村土地流转与二元经济的转变

刘易斯(1954)的二元经济模型乃是基于“零边际劳动生产率”假定,这实际上忽略了农业发展这一维度。如果假定农业发展和劳动生产率保持不变,那么,在农业剩余劳动力向非农产业转移时,必将造成农业产出减少,农产品价格拉升,从而增加了非农产业的生产成本,在一定程度上限制了非农产业的发展,因而实际上也严重背离了刘易斯研究二元经济的初衷。正是基于这一点,费景汉与拉尼斯(1961)拓展了刘易斯的二元经济模型,将农业劳动生产率这一因素引进到二元经济分析框架,并对农村剩余劳动力的概念加以重新界定,从理论上解决了刘易斯模式存在的缺陷,这无疑是一个理论研究上的进步。

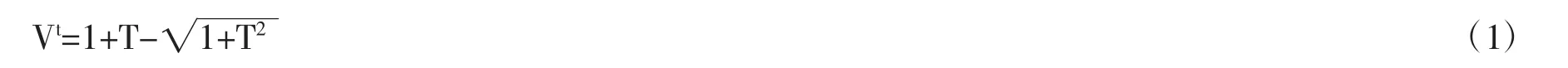

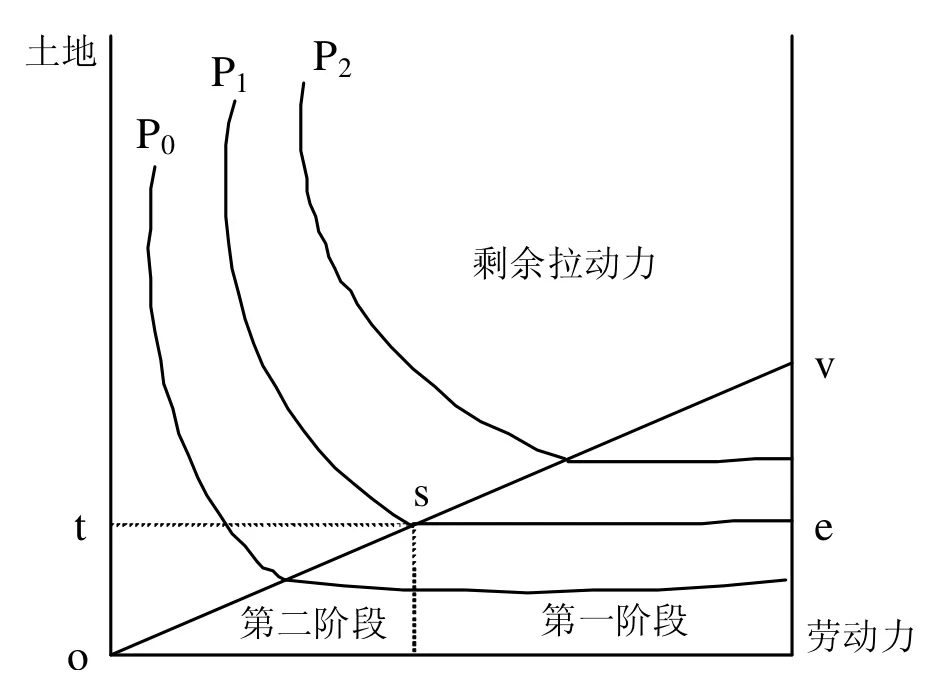

本文在研究农村土地流转对我国二元经济结构的影响时,部分地吸收了费景汉与拉尼斯(1961)模型的思想。农业劳动生产率提高时,短缺点与商业化点将按相反的方向运动,逐渐靠拢,最后完全重合,费—拉尼斯模式将这个重合点称为转折点。根据费—拉尼斯模式,处于二元经济转折点时,农业人口比重Vt的表达式[1]详细的推导过程请参阅:Ranis G&J.C.H.Fei(1961),“A Theory of Economic Development”,The American Economic Review51(4):533-565.为:

由上式可知,在不考虑人口增长率的前提下,转折点处的农业人口比重Vt只取决于非剩余劳动力系数T,与农业劳动生产率k无关。在转折点处,非剩余劳动力系数T是指在全部农业劳动力中生产性就业的劳动力所占比例,其系数的值愈小,意味着农业中面临着更多的剩余劳动力,亦即将有大量的隐藏失业人口要转入非农部门,因而农业人口比重会趋于减小。

方程(1)表明,研究农村土地流转对于刘易斯转折点的影响,必须首先研究其对于非剩余劳动力系数的影响。如图3所示,土地(用纵轴表示)和劳动力(用横轴表示)构成了农业生产的要素组合,P0、P1、P2表示农业等产量线。为了分析的简便,本文假设农业规模收益不变。用ov作为划分生产要素替代区域的分水线,在ov以下,农业等产量线呈水平状态,它表明:当土地数量保持不变时,农业劳动增加并不影响农业产量,换言之,增加的劳动力成为多余。以P1为例,当可用耕地固定在一定水平(比如说ot)时,分水线与P1相交于s,此时表示农业全部劳动力,表示农业劳动力中的就业部分,而则代表农村剩余劳动力部分。从而,

农村人均就业耕地面积R可以表示为:

图3 农业生产的要素组合

人均耕地面积S为:

从而非剩余劳动力系数可以表述为:

根据方程(2),转折点处的农业人口比重变形为:

W

就Vt对R一阶求导,可得到:

上述分析可得出的主要结论是,在土地流转过程中,农村人均就业耕地面积R也将会增加,农村土地会出现适度规模经营。方程(6)表明,农村人均就业耕地面积R与转折点处的农业人口比重Vt之间存在着负相关关系。也就是说,随着农村人均就业耕地面积R的增加,转折点处的农业人口比重Vt将随之下降。这也意味着农业部门生成了剩余劳动力,需要从农业部门转移到非农业部门,当劳动力转移进程结束时,农业部门人口所占比重将趋于稳定。

上述分析证明了农村土地流转、农业劳动生产率提高与农业剩余劳动力的生成这三者之间的内在逻辑联系。但本文认为,这一分析结论对于解释农村剩余劳动力转移,从而对于理解我国的人口红利和刘易斯转折点问题,仍然是不够充分的。因此,本文研究还需要引入另一个新的维度,即,与剩余劳动力转移密切相关的产业转移因素。

三、劳动力流向的空间结构分析

Todaro(1969)认为,发展中国家人口的城乡迁移取决于两个主要变量:一是城乡实际收入差异,二是迁移者在城镇中的就业率。这两个变量决定了迁移者在城镇中的预期收入,而正是预期收入差距(而不仅仅是实际收入差距)决定了劳动力的迁移决策。

考虑到我国存在明显的二元经济结构,且非农业部门的地区间差异很大,所以本文将非农业部门分为D区和U区,其中D区代表非农部门较发达的区域,U区代表非农部门相对不发达的区域。农业部门A区的劳动力将向D区和U区的非农业部门流动。

首先,劳动力由A区农业部门向D区非农业部门流动。

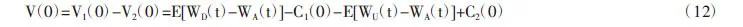

如果V1(0)用代表迁移者在一定时间内预期的D区与A区收入差异的净折现值,则劳动力在D区与A区间的迁移量可以表达为:

其中,

WD(t)和WA(t)分别代表一定时间内D区非农业部门和A区农业部门工资率的折现值,C1(0)代表从A区农业部门向D区非农业部门的迁移成本,且C1(0)>0。显然,只有当V1(0)>0时,劳动力才会由A区农业部门向D区非农业部门迁移。

其次,劳动力由A区农业部门向U区非农业部门流动。

如果用V2(0)代表在一定时间内迁移者在U区非农业部门与A区农业部门之间收入差异的净折现值,则劳动力在A区与U区间的迁移量可以表达为:

其中,

Wu(t)和WA(t)分别代表一定时间内U区非农业部门和A区农业部门的工资率折现值,C2(0)代表从A区农业部门向U区非农业部门的迁移成本,且C2(0)>0。显然,只有当V2(0)>0时,劳动力才会由A区农业部门向D区非农业部门迁移。

用方程(7)减去方程(9),我们将得到劳动力由D区非农业部门向U区非农业部门的迁移量。如果用代表一定时间内迁移者在D区与U区之间收入差异的净折现值,则劳动力在D区与U区间的迁移量可以表达为:

其中,

即,

如果我国目前地区间工资趋同这一判断是符合事实的(蔡昉、都阳,2011),那么,我们可以设想E [WD(t)-WA(t)]=0。同时,在劳动力的地区间迁移成本方面,我们可以设想U区处于欠发达地区,它与剩余劳动力迁出地距离较近,于是我们就有C1(0)≥C2(0),也即,(0)≤0。基于托达罗(Todaro)人口流动模型,劳动力将由非农业部门D区向非农业部门U区迁移。

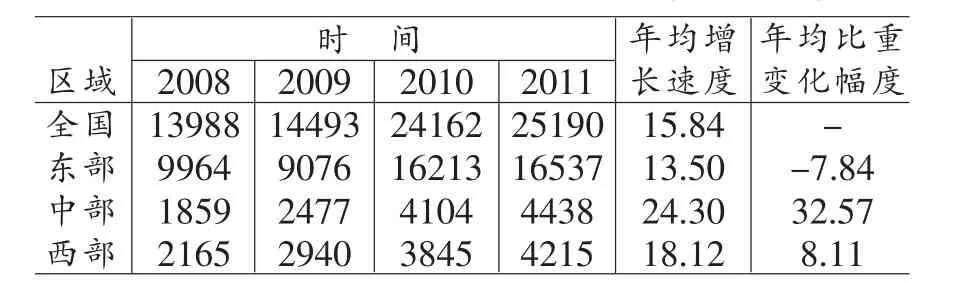

上述理论分析所得出的结论也可以在我国实际经验中得到印证。根据这一结论,我国农民工应该具有由东部地区向中、西部地区迁移的原动力。如表1所示,2008-2011年间全国农民工流动量每年都在增加,且增速达到15%以上。这说明我国潜在劳动力资源尚未枯竭,人口红利在这一时期内依然存在。从就业的各个区域来看,在东部地区就业的农民工数量远大于在中、西部地区就业总量之和。这一观察,虽然与蔡昉等(2009)所说的“劳动力流向内地数量超过流向东部地区的时间会更早于2012年前后出现”这一判断存在着些许差距,但是有一点还是相一致的,即,东部地区的年均增速远落后于中、西部地区。新迁出的农村剩余劳动力向中、西部地区转移的趋势,比起向东部地区转移的趋势也更为明显。从区域占全国的比重来看,在东部就业的农民工总量占全国总量的比重始终处于下降趋势,而在中、西部地区就业的农民工总量占全国总量的比重则始终处于上升趋势,中部地区的上升趋势尤为明显。这些观察都表明,东部地区已经不再是农民工就业的首选,中、西部地区将更加受到青睐。

表1 农民工流向及就业地域分布(单位:万)

四、剩余劳动力的吸收与劳动力密集型产业的空间转移

与上述关于农业剩余劳动力空间流向分析直接相关联的,是地区间的产业转移问题。如若只是考虑农业剩余劳动力的空间迁移问题,却没有考虑到与此直接相关的地区间产业转移问题,那么其分析结论将是不充分的。

刘易斯的产业转移理论(刘易斯,1984)认为,发达国家向发展中国家转移劳动力密集型产业的主要动因在于其非熟练劳动力短缺,以及由此而产生的劳动成本攀升。笔者以为,该理论较好地诠释了在产业转移过程中非熟练劳动力因素的作用,对于分析我国的情形具有一定的借鉴意义。

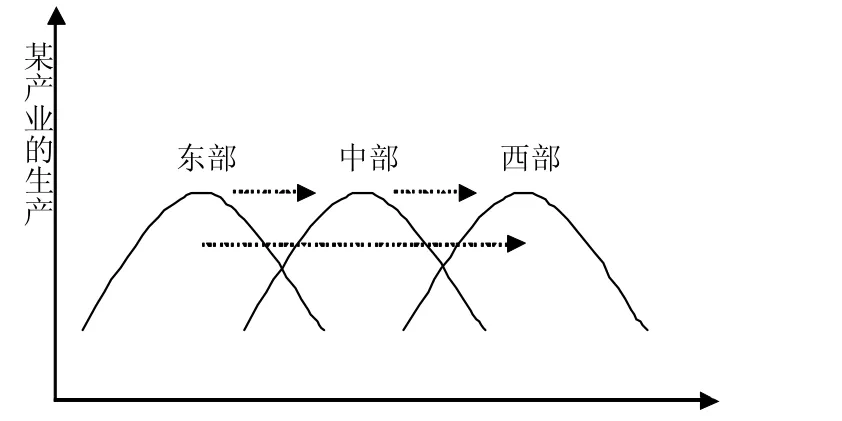

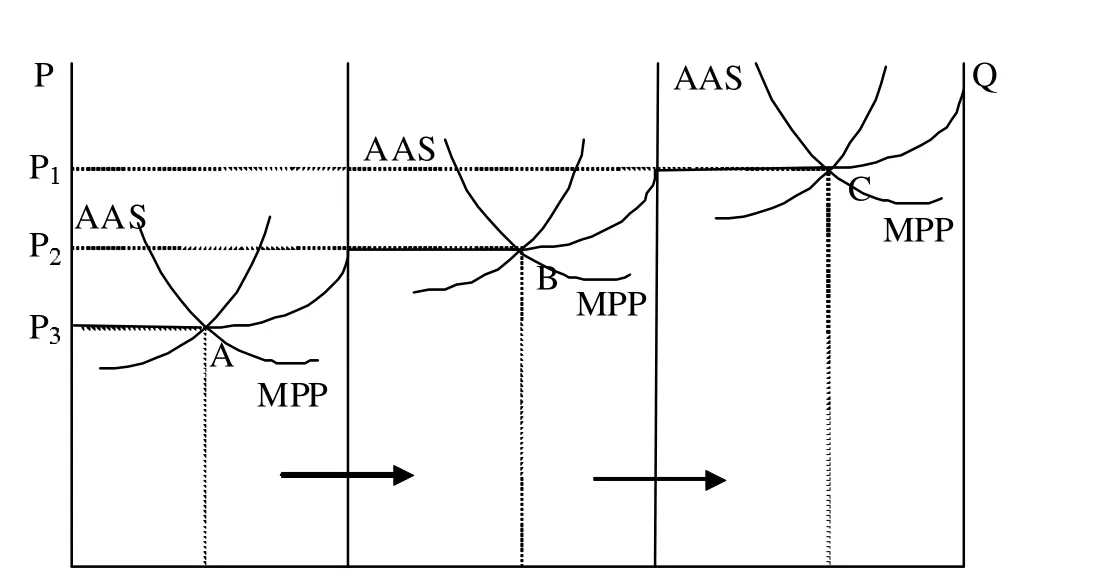

由于我国东、中、西部地区在经济发展以及资源禀赋方面都存在着明显差距,东部地区的经济发展水平远高于中、西部地区,东部地区工人的工资水平也高于中、西部地区,于是便出现了“孔雀东南飞”的现象,大量的农业剩余劳动力向东部地区转移,推动了东部地区的劳动力密集型产业的形成与发展。然而,随着我国计划生育政策作用的显现,人口增速放缓,再加上劳动报酬边际效应的作用,使得农业剩余劳动力向东部地区转移也随之而由快变慢。在工资逐渐趋同的背景下,中、西部地区的剩余劳动力倾向于就近就业,造成了农村剩余劳动力转而向中、西部地区聚集。这种劳动力流动趋势的转向,所反映的是劳动力要素成本的比较优势在我国区域之间的动态变化:东部地区逐步丧失劳动力成本的比较优势,而中、西部地区劳动力要素禀赋的优势则逐步呈现(刘新争,2012)。图4描述了我国劳动力密集产业由东部地区向中、西部地区转移的情形。

图4 我国劳动力密集型产业转移路径

接下来可以进一步追问的一个关键问题是:我国中、西部地区是否具备接收转移的劳动力密集型产业的能力?这个问题的实质在于产业转移因素。

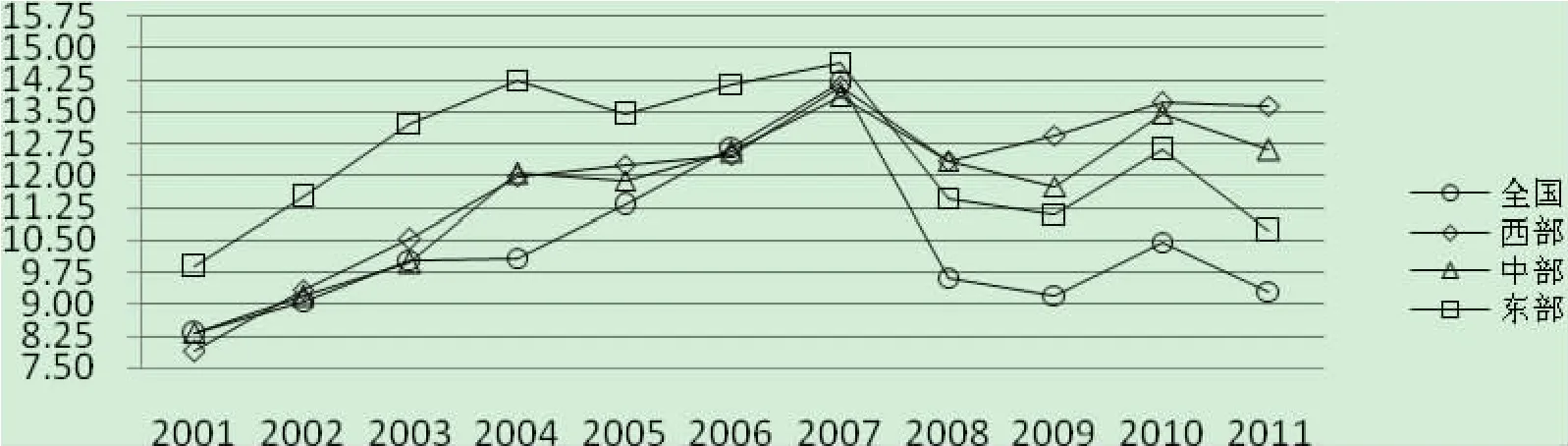

在西部大开发、中部崛起以及振兴东北老工业基地这三大国家级战略指引下,我国中、西部经济获得了长足发展,为东部地区劳动力密集型产业向这些地区的转移创造了条件。如图5显示,在2007年之前,虽然东部地区的经济增速仍高于中、西部地区,但中、西部地区的增速已然高于全国总体水平。2007年后,三大战略的实施效果愈益显现,局势发生了扭转,即,中、西部地区的经济增速开始高于东部地区,当然也高于全国平均增速,西部地区在2011年的经济增速高达14%。较高的经济发展速度,为中、西部地区吸纳东部地区的产业转移提供了基础性条件。

图5 国内及地区间GDP增速(%)

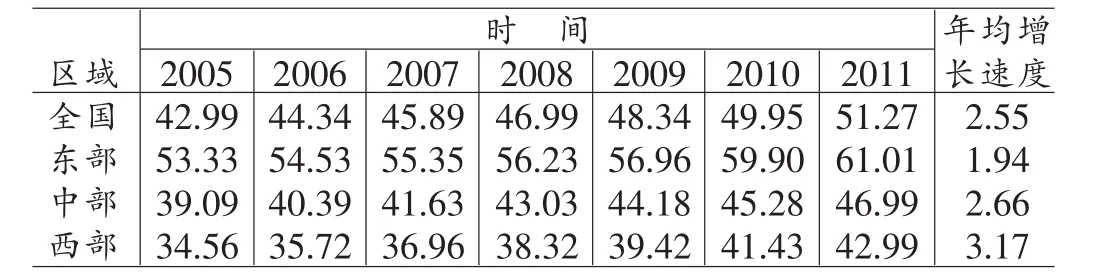

以城镇化水平而论,如表2所示,虽然在2005-2011年间我国中、西部地区的城镇化总体水平与东部地区仍有一定差距,但是其年均增速却高于东部地区及全国平均水平。据此我们可以合理推测,中、西部地区的城镇化水平与东部地区之间的差距将逐渐缩小。由于一般情形下城镇居民的消费水平显著地高于农村居民,所以随着城镇化水平的提高,也会相应地提高本地区总体消费水平,拉动了市场需求。这也从另一个侧面说明了中、西部地区吸纳从东部转移来的劳动力密集产业的能力趋于增强。

表2 2005-2011年各地区[1]本文将全国分为东中西三大区域。其中,东部省份包括:北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南;中部省份包括:山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地区包括:重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古。城镇化率及平均增长速度(%)

上述经验考察表明,中、西部地区已具备了承接劳动力密集型产业转移的基础。

然而,具备了产业转移的基础或条件,并不能简单地等同于剩余劳动力的实际吸收能力。工业部门吸收劳动力所涉及到的主要问题在于为新来到工业部门的工人提供就业机会(费景汉和拉尼斯,1964)。这就要求工业部门的劳动力需求必须加强,以实现在一定工资水平上对于劳动力的吸收。根据费-拉尼斯模型,劳动需求曲线水平和位置可以分解为如下[2]详细的推导过程请参阅:费景汉、拉尼斯:《劳力剩余经济的发展》,理查德D.埃尔温公司1964年版,王月等译,〔北京〕华夏出版社1989年版。:

其中,ηL代表劳动吸收率,ηK代表资本积累率,J代表创新强度,BL为创新的劳动偏向程度,∈LL为劳动边际产品的弹性,ηW代表工资增长率。

根据方程(14)可知,当劳动力相对过剩时,劳动力工资水平会保持一定的稳态,此时ηW=0,资本积累、劳动力的偏向程度、创新强度以及劳动边际产品弹性仅仅影响劳动力的吸收率。随着工业部门劳动力吸收数量的增加,农业劳动人口的减少,导致农业生产总量的减少以及粮食价格的上升,从而推动非农部门工资水平的提升,即,ηK≥0。劳动力工资水平的上升,降低了劳动力的需求量,进而影响了劳动力的吸收水平。

根据上述理论分析,再结合我国实际情况,笔者认为我国农业剩余劳动力的吸收将经历如下三个阶段:

第一个阶段,劳动力向东部地区转移。此时,东部地区较高的资金积累、创新强度以及劳动力密集型产业国际转移等因素不仅强化了其劳动力吸收能力,而且也提高了相应的工资增长率。此时,ηK≥0,ηL≥0。然而,随着劳动工资的不断上涨,劳动力密集型产业的生产成本也随之提高了,这就意味着其盈利能力相应地下降了,进而影响到其剩余劳动力吸收能力。只是在这一阶段上,由于中、西部地区依然存在着大量的农村剩余劳动力,因而相对东部地区而言,中、西部地区的劳动力成本仍然相对较低,从而中、西部地区的劳动力仍有向东部地区转移的倾向。

第二阶段,农业剩余劳动力向中、西部地区转移。由于东部地区的劳动成本日渐升高,其劳动力密集型产业也随之逐渐丧失成本优势,因而有着向中、西部地区转移的动能。如此,也就提高了中、西部地区当地产业的劳动力偏向程度以及产业的创新程度,此时,BL≥0,J≥0。同时,根据前文图5可知,中、西部地区的GDP与固定资产投资的增速在2003年后明显高于东部地区和全国平均水平,说明其资本积累得到了一定的提升,此时,ηK≥0。此外,考虑到我国农村剩余劳动力以低技能居多,其劳动边际产品的弹性处于低水平的稳态,所以,∈LL对于农村剩余劳动力吸收的影响较为有限。根据上述方程(14),中、西部地区的劳动力吸收ηL以及工资增长率ηW均大于零。由于我国农村依然存在着大量的剩余劳动力,工资增长率处于低水平增长,对中、西部地区吸收农业剩余劳动力的影响是微小的。基于这些理论和现实诸因素,可以肯定在这一阶段上我国农业剩余劳动力向中、西部地区转移的倾向十分显著,且将延续相当一段时期。

第三阶段,中、西部地区剩余劳动力转移完毕。随着中、西部地区农村剩余劳动力转移的持续发展,这些地区的剩余劳动力存量也在减少,而工资增长对于劳动力吸收能力的影响也就随之而逐渐增强,逐渐变得显著。鉴于工资增长率与剩余劳动力的吸收能力存在着负相关关系,于是,中、西部地区不可避免地也趋于出现东部地区当初之情形。当这种情形出现时,中、西部地区所吸纳的剩余劳动力的工资水平开始处于稳态,且稳态工资水平不低于东部地区劳动力工资水平。这种工资水平稳态将持续到进入刘易斯转折点,随后劳动力的工资水平将会呈现上升的趋势。一旦这种趋势生成,便说明中、西部地区的农村剩余劳动力已经转移完毕,从而我国也就全面地进入刘易斯转折点。

图6 我国刘易斯转折点的区域递进

从上述分析可以归纳出的一个结论是,我国东、中、西部区域间的产业转移和农业剩余劳动力转移都具有时空上层次性和梯度性等特征,与此相应地,进入刘易斯转折点的进程也具有类似的特征。图6较为直观地描述了这些特征。

将上述分析结论与本文前面各部分的分析结论综合起来,可以为本文研究的主要问题——人口红利与刘易斯转折点问题——提供一个概括性的答案:我国剩余劳动力的吸收存在着空间上的层次性和梯度性,即,首先是东部地区吸收农业剩余劳动力。其次为中部地区;最后为西部地区。与此相应地,我国各地区进入刘易斯转折点的时间也会存在着空间差异性,即,东部地区首先进入,中部地区其次进入,而西部地区最后进入。

五、结语:若干推论与政策含义

本文从一个全新的视角看待我国二元经济问题:一方面深入剖析了农村土地流转对于刘易斯转折点的影响;另一方面本文基于我国地区间经济发展失衡的现实,认为产业转移影响刘易斯转折点之是否到来的判定。由于文本将农村土地流转和产业转移纳入到二元经济分析框架中,研究方法和研究角度均不同于已有文献,因而所得出的分析结论也就有别于已有文献。由这些分析结论,可以从中导出若干具有政策含义的推论,将有助于我们重新审视我国的人口红利和所谓刘易斯转折点问题。

1.区域间剩余劳动力充足与短缺共存

一方面,土地流转可以提高农村就业劳动力的人均耕地面积,而后者与刘易斯转折点处农业人口比重存在着负相关关系,这一点说明:随着农村土地流转的深入,农村就业劳动力的人均耕地面积将呈现上升的趋势,使得刘易斯转折点处的农业人口比重趋于下降。这就解释了农村中必然存在着大量有待于向非农产业转移的剩余劳动力这一客观现象。而另一方面,对于剩余劳动力迁入地的选择,农民工基于成本收益比较分析,认为相对于东部地区而言,中、西部地区逐步地变得更具有吸引力。于是便造成了东部地区首先出现了劳动力短缺这一现象。上述两个现象造就了另一个现象的产生,即,在一定时间内我国区域间剩余劳动力的充足与短缺可以空间共存的。事实上,这种空间共存现象也正是我们今天随处可见的现实。据此,在制定相关政策时,我们并不能一概而论地认定我国已经进入了劳动力短缺时代,更不能以此便简单地断定我国已经进入所谓刘易斯转折点。

2.区域间刘易斯转折点的到达与工资上涨并非同步

根据本文第四部分分析,在进入刘易斯转折点后,农业的制度工资被市场化的工资所替代,非农业生产部门要想获得剩余劳动力的转移,必须相应地提高该部门的工资水平。在我国目前工资趋同以及劳动力密集型产业向中西部地区转移的背景下,大量的剩余劳动力会选择就地转移,如图6所示,导致东部地区率先进入刘易斯转折点,拉动了东部地区非农部门工资水平的提高,此时,中、西部地区若想获得剩余劳动力,同样需要提升本地区的工资水平。同时,当中、西部地区面临相似或相同的境地时,又会进一步推高农业部门以及非农部门的工资水平。这些分析都表明,劳动力工资水平的上涨也存在着区域递进特征,且与区域间的刘易斯转折点并存。据此,我们并不能仅仅根据工资水平上涨这一事实便笼统地判定我国是否进入刘易斯转折点。这一推论显然也具有相应的政策含义。

3.刘易斯转折点到达的区域间差异与产业政策的针对性

由于我国东、中、西部区域间的产业转移以及农业剩余劳动力转移,导致了我国区域间进入刘易斯转折点具有时空层次性和梯度性等特征。再者,我国东部地区“民工荒”的出现以及不断上涨的工资水平,而中西部地区承接产业转移进程的加快,大量剩余劳动力在中西部地区就地转移。因而,可以推定我国目前正处于农业剩余劳动力转移的第二阶段上,即,东部地区已经进入刘易斯转折点,中部地区正处于人口红利期,西部地区尚存大量的剩余劳动力。如果这一判断正确,那么,对于我国制定相应的产业政策是具有政策含义的。基于这一判断,合乎逻辑的推论应该是各地区根据本区域发展现状制定更有针对性的产业政策,方能更为顺利地推动实现我国农业剩余劳动力的区际转移,充分获取我国的人口红利。

综言之,基于刘易斯转折点的达到具有时空层次性与梯度性这一分析结论,所引出的政策含义是各地区要根据本地区的实际情况,采取相应的措施。首先,考虑到劳动力密集型产业以及大量的剩余劳动力向中、西部地区转移与集聚,东部地区应该充分利用本地区所具有的资本以及高层次人才优势,大力发展资本密集型和知识密集型产业;其次,中、西部地区应该积极承接东部地区劳动力密集型产业的转移,大力推进基础设施建设,降低市场的交易成本,同时,妥善安置就地转移的劳动力,解决好其就业以及相应的社会保障问题;最后,中央要充分考虑我国经济发展的全局与大局,合理规划区域间产业布局以及制定相应的产业政策,协调区域间的经济发展,实现资源的合理优化配置。

[1]周燕、佟家栋:《“刘易斯拐点”、开放经济与中国二元经济转型》,〔天津〕《南开经济研究》2012年第5期。

[2]蔡昉、都阳:《工资增长、工资趋同与刘易斯转折点》,〔北京〕《经济学动态》2011年第9期。

[3]张晓波、杨进、王生林:《中国经济到了刘易斯转折点了吗?——来自贫困地区的证据》,〔杭州〕《浙江大学学报(人文社会科学版)》2010年第1期。

[4]MEIYAN,W:《The rise of labor costand the fall of labor input:Has China reached Lewis turning point?》,《China E-conomic Journal》2010年第3(2)期。

[5]ZHANG,X.&YANG,J.&WANG,S《:China has reached the Lewis turning point》,《China Economic Review》2011年第22(4)期。

[6]王诚:《劳动力供求“拐点”与中国二元经济转型》,〔北京〕《中国人口科学》2005年第6期。

[7]王德文:《中国刘易斯转折点:标志与含义》,〔北京〕《人口研究》2009年第2期。

[8]肖卫、向国成、朱有志:《刘易斯转折点与库兹涅茨假说下的劳动力分流研究》,〔北京〕《中国人口科学》2011年第1期。

[9]王文龙:《民工荒、粮食安全危机与中国农业生产模式转型》,〔成都〕《经济体制改革》2011年第2期。

[10]王伟同:《中国人口红利的经济增长“尾效”研究——兼论刘易斯拐点后的中国经济》,〔北京〕《财贸经济》2012年第11期。

[11]宋世方:《刘易斯转折点:理论与检验》,〔成都〕《经济学家》2009年第2期。

[12]毛学峰、刘靖:《刘易斯转折点真的到来了吗》,〔北京〕《金融研究》2011年第8期。

[13]卿涛、杨仕元、岳龙华:《“Minami准则”下的刘易斯转折点研究》,〔北京〕《中国人口科学》2011年第2期。

[14]李朝晖:《“刘易斯第一转折点”尚未来临——兼论中国农业剩余劳动力的供给变动与发展趋势》,〔北京〕《中国农村观察》2011年第5期。

[15]李刚:《工资上升、劳动力短缺与刘易斯拐点幻觉》,〔北京〕《人口与经济》2012年第6期。

[16]李宾:《我国劳动力转移的“刘易斯拐点”到来了么?——基于城乡差距变化视角》,〔南昌〕《当代财经》2012年第12期。

[17]GOLLEY,J.&MENG,X:《Has China run outof surplus labor?》,《China Economic Review》2011年第22(4)期。

[18]周健:《“刘易斯转折点”被推迟与“民工荒”》,〔广州〕《岭南学刊》2008年第3期。

[19]赵显洲:《关于“刘易斯转折点”的几个理论问题》,〔成都〕《经济学家》2010年第5期。

[20]YAO,Y.&ZHANG,K:《Has China passed the Lewis turning point?A structural estimation based on provincial data》,《China Economic Journal》2010年第3(2)期。

[21]郭志仪、刘晋:《基于农民工“过渡性”特点的刘易斯转折点分析》,〔兰州〕《西北人口》2011年第1期。

[22]汪进、钟笑寒:《中国的刘易斯转折点是否到来——理论辨析与国际经验》,〔北京〕《中国社会科学》2011年第5期。

[23]刘超杰、任淑华:《“刘易斯拐点”视角下农村剩余劳动力的转移策略——对“用工荒”的一种新思考》,〔襄阳〕《农村经济与科技》2012年第8期。

[24]洪勇:《中国刘易斯拐点的异象、人口红利与经济增长》,〔合肥〕《华东经济管理》2012年第8期。

[25]MINAMI,R.&MA,X:《The Lewis turning point of Chinese economy:Comparison with Japanese experience》,《China Economic Journal》2010年第3(2)期。

[26]ANDONG,ZHU.&WANHUAN,CAI:《The Lewis Turning Point in China and its Impacts on the World Economy》,AUGURWorking Paper,2012.

[27]JIN,W.&XIAOHAN,Z:《Has the Lewis Turning Point Arrived in China?—Theoretical Analysis and International Experience》,《Social Sciences in China》2012年第33(3)期。

[28]吴红宇、朱轶:《低工资率下向左上方倾斜的劳动力供给曲线分析——“民工荒”现象的又一种解释》,〔广州〕《广东商学院学报》2010年第3期。

[29]杨永华:《民工荒、半城市化模式和城市化模式》,〔成都〕《经济学家》2010年第9期。

[30]刘怀宇、马中:《“刘易斯转折点”假象及其对“人口红利”释放的冲击》,〔北京〕《人口研究》2011年第4期。

[31]陈强强:《甘肃省“就业难”与“民工荒”问题探析》,〔北京〕《人口与经济》2011年第5期。

[32]任媛、安树伟:《劳动力迁移、城市化发展与民工荒》,〔北京〕《经济学动态》2011年第5期。

[33]刘晋、孙业亮:《民工荒背景下关于当前我国“人口红利”和“刘易斯拐点”问题的思考》,〔西安〕《理论导刊》2013年第2期。

[34]杨继军、范从来:《刘易斯拐点、比较优势蝶化与中国外贸发展方式的选择》,〔成都〕《经济学家》2012年第2期。

[35]刘洪银:《从“民工荒”看我国“刘易斯转折点”与农民就业转型》,〔北京〕《人口与经济》2012年第1期。

[36]周天勇:《中国劳动力是否过剩——刘易斯拐点来临或待2020年后》,《上海经济》2010年第10期。

[37]KNIGHT,J.&DENG,Q.&LI,S:《The puzzle ofmigrant labor shortage and rural labor surplus in China》,《China Economic Review》2011年第22(4)期。

[38]MITALI DAS.&PAPA N’DIAYE:《Chronicle of a Decline Foretold:Has China Reached the Lewis Turning Point?》,IMFWorking Paper,2013.

[39]X.P.WANG.&NICKWEAVER:《Surplus labor and Lewis turning points in China》,《Journal of Chinese Economic and Business Studies》2013年第11(1)期。

[40]伍山林:《刘易斯模型适用性考察》,〔上海〕《财经研究》2008年第8期。

[41]李永杰、杨本建:《中国特色的刘易斯转折点与城乡劳动力市场一体化的路径选择》,〔广州〕《华南师范大学学报(社会科学版)》2008年第2期。

[42]GE,S.&YANG,D.T:《Labor market developments in China:A neoclassical view》,《China Economic Review》2011年第22(4)期。

[43]张丽宾:《“刘易斯拐点”尚未到来——对我国现阶段就业形势的认识问题(中)》,〔北京〕《中国发展观察》2011年第2期。

[44]吴华:《“刘易斯拐点”的中国现实判断》,〔北京〕《人口与经济》2012年第4期。

[45]袁志刚:《关于中国“刘易斯拐点”的三个疑问》,〔武汉〕《当代经济》2010年第19期。

[46]陶然、史晨、汪晖、庄谷中:《“刘易斯转折点悖论”与中国户籍—土地—财税制度联动改革》,〔北京〕《国际经济评论》2011年第3期。

[47]贾先文、黄正泉:《“刘易斯拐点”离我们究竟还有多远》,〔武汉〕《统计与决策》2010年第15期。

[48]刘卫柏、李中:《新时期农村土地流转模式的运行绩效与对策》,〔长沙〕《经济地理》2011年第2期。

[49]车维汉、杨荣:《技术效率、技术进步与中国农业全要素生产率的提高——基于国际比较的实证分析》,〔上海〕《财经研究》2010年第3期。

[50]朱建军、郭霞、常向阳:《农地流转对土地生产率影响的对比分析》,〔北京〕《农业技术经济》2011年第4期。

[51]楼江、祝华军:《中部粮食产区农户承包地经营与流转状况研究——以湖北省D市为例》,〔北京〕《农业经济问题》2011年第3期。

[52]LEWIS,W.A:《Economic Developmentwith Unlimited Supplies of Labor》,《The Manchester school》1954年第22 (2)期。

[53]RANIS,G.J.&C.H.FEI:《A Theory of Economic Development》,《The American Economic Review》1961年第51 (4)期。

[54]费景汉、拉尼斯:《劳力剩余经济的发展》,理查德D.埃尔温公司1964年版,王月等译,〔北京〕华夏出版社1989版。

[55]蔡昉、王美艳、曲珗:《中国工业重新配置与劳动力流动趋势》,〔北京〕《中国工业经济》2009第8期。

[56]〔美〕刘易斯:《国际经济秩序的演变》,乔依德译,〔北京〕商务印书馆1984版。

[57]刘新争:《比较优势、劳动力流动与产业转移》,〔成都〕《经济学家》2012年第2期。

[58]〔日〕松石達彦:《東アジアの工業化と雁行形態論》,《一橋論叢》2002年第128(6)期。

〔责任编辑:天则〕

袁国龙,厦门大学经济研究所博士研究生 361005

林金忠,厦门大学经济研究所教授 361005

本文系教育部人文社会科学研究一般项目(批准号:12YJA790081),国家社科基金青年项目(批准号:12CJL028)阶段性成果。