农民工市民化对经济增长的影响研究

佘时飞

农民工市民化对经济增长的影响研究

佘时飞

我国将在城镇居住6个月以上的人口统计为城市人口,这其中包括了农民工和城市户籍居民,但农民工并非真正意义上的市民。这种质量不高的城市化已严重抑制了我国扩大内需和经济增长。农民工市民化不但可以直接扩大高质量最终产品需求、间接刺激高质量中间产品市场,而且还通过推动技术进步促进经济增长,抑制贫富分化和缓和社会矛盾。

农民工市民化;中间产品市场;经济增长

发展中国家的经济增长主要依赖于非均衡的结构转变,即农业结构的转变、三大产业之间的转变、农村人口向城市人口的转变和封闭经济向开放型经济转变等,但在不同发展时期体现出不同的结构转变重点。我国改革开放初期以农业部门的结构转变、农业和乡镇企业的发展推动了经济增长;市场经济改革后,FDI等外部力量成为了中国制造业发展的主要驱动力,从而实现了从农业向工业化的转变。[1]目前,我国经济增长主要依靠第二产业,但第二产业的规模扩张已趋于平缓,因此,如何寻求中国经济结构转变是保持中国未来经济可持续增长的关键,其中,如何有效提升我国城市化水平自然成了核心问题。近10年,中国城市化水平以年均1.13%的速度提高,但是这主要源于中国统计口径的变化(将在城镇居住6个月以上的人口统计为城市人口),这其中包括了大批农民工被统计为城市居民而助推了城市化水平的攀升,这部分农民工候鸟式的城乡生活决定了我国城市化在某种程度上只是“半拉子”质量不高的城市化(国务院发展研究中心课题组,2010)。[2]

这种质量不高的城市化已严重抑制了我国内需的扩大和经济增长,但这种“抑制”的具体机制和渠道是什么?推进农民工市民化释放的需求潜力以及对长期经济增长的影响路径如何?现有文献很少涉及这方面的研究。汤云龙、郭庆松(2011)分析了农民工市民化的困境;[3]郭金丰(2011)分析了农民工市民化对扩大内需的作用。[4]国务院发展研究中心课题组(2010)建立的区分农村居民、农民工和城市居民三类居民的理论框架的研究结论认为这种低质量的城市化模式在很大程度上减少了城市对公共服务支出的需求、降低了消费水平;[1]中国经济增长与宏观稳定课题组(2009)则从中国城市化模式的高成本出发研究了城市化与产业演进的典型事实;[5]沈凌和田国强则从贫富分化和城市化的角度分析了需求因素对中国经济长期增长的意义。[6]

本文具体结构安排如下:第一部分分析了我国农民工的数量、结构和消费特点及其变化新趋势。第二部分从农民工劳动力供给角度分析了农民工市民化对城市劳动力市场的影响,以及对生产要素市场优化配置的影响。第三部分对农民工消费品需求市场进行分析,研究了其对中间产品市场和最终产品市场的影响,以及对厂商技术创新和长期经济增长的作用机制和渠道,最后是总结及其政策含义。

一、我国农民工现状及变化新趋势

农民工是我国社会经济转型时期的特定群体。本文中的农民工仅指与自己土地分离,在城镇通过工资收入生活、纳入城市人口统计但不享有普通市民住房、医疗、教育和五险一金等方面同等待遇的特定群体。

我国外出就业农民工数量从1983年的200万增加到了2009年的1.45亿,26年增长了73倍,年均增长18%。[7]我国农民工除了数量上的急剧增加外,近年来我国农民工群体出现了其他新的变化趋势:与第一代农民工不同,第二代农民工的工资收入已不再是其家庭收入的补贴而是其收入的全部;①第一代农民工的主要收入是农业收入,外出打工的工资收入仅仅是对其农业收入的补贴,而第二代农民工已完全放弃了农业,其工资收入已成为其收入的全部。第二代农民工的参照物不再是没有外出打工的在家务农的农民,而是生活在自己身边的市民,由于两者社会经济地位的差异,第二代农民工对社会不满情绪明显增加,并已成为社会潜在的不稳定因素。当今社会的不稳定因素主要是外出打工的农民工与城管、用工单位及普通市民之间的矛盾。其根源在于我国“半拉子”式的质量不高的城市化模式,因此,农民工市民化是解决这一矛盾的关键。

2013年,我国农民工平均消费倾向为0.3591,显著低于同期城市居民0.7以上的平均消费倾向,农民工除了维持基本生活需求外基本不消费其他商品。[8]从以上分析可知,中国农民工数量庞大,但与城市居民相比,其消费模式单一,消费水平低下。因此,农民工市民化不但可以提高其生活质量,增加对高质量商品的需求,刺激厂商的创新与研发,促进经济增长,而且可以抑制贫富分化和缓和社会矛盾。

二、农民工市民化对劳动力供给的影响分析

近几年,国内部分学者将中国出现的“民工荒”现象归结于刘易斯拐点的出现,即中国农村剩余劳动力已基本被城市吸收。笔者认为这一结论是对中国农村剩余劳动力估计的严重失误,实际上中国仍存在着巨大的剩余劳动力。我国的“民工荒”主要源于农民工劳动力市场供给方发生了“拐点”。下文中笔者用图1对这个“拐点”进行全面分析。

与第一代农民工家庭效用最大化不同,第二代农民工的显著特点是个人效用最大化,同时,第二代农民工更偏重于对个人闲暇的追求,所以,其无差异曲线是一条比较陡峭的凸向原点的曲线,②因为第二代农民工对闲暇的明显偏好和吃苦耐劳能力的降低,所以,其收入和闲暇的替代率远高于第一代农民工。并且随着“90后”新生代农民工不断进入劳动力市场,其无差异曲线有进一步陡峭的趋势,这意味着他们对收入的要求更高。第二代农民工外出务工时也往往能从父母那里得到一笔额外的现金补贴,另外,由于第二代农民工已完全放弃了农村的农业收入。[9]因此,这部分失去的农业收入应该在其打工收入中得到补偿才能与第一代农民工的生活水平持平。所以,其预算约束线不再是一条直线而是一条折线,如图1中的KGH和FGH所示,其中GH线段表示的收入为农民工从父母那里得到的非劳动收入。收入和闲暇的替代率即预算约束线的斜率等于工资水平,当工资水平低于或等于W1时,农民工放弃工作,保持24小时的闲暇时间,因为此时农民工的最大效用只能是角点解,即图1中的G点。只有当工资水平进一步上升到如W2的水平时,农民工才进入劳动力市场,并在E点处达到均衡水平,此时农民工的劳动供给量为线段H1H。

图1 农民工劳动力市场供给新变化

中国进入城市化快速发展阶段后,随着政府不断增加对公共设施的供给及其他公共政策的实施,在政府税收无法明显减少的条件下,以利润最大化为目标的企业很难快速调整第二代农民工对提高工资收入的要求,因此,企业仍然将农民工工资维持在原来低水平,“民工荒”现象随之出现,从而导致企业开工不足、生产资源闲置,抑制了经济可持续性的增长。因此,企业无法在短期内大幅度提高农民工工资的情况下,政府应该通过农民工市民化为他们提供隐性收入,即普通市民享受的待遇,如五险一金等,这一政策的实施会增加农民工的劳动力供给,解决“民工荒”问题,从而促进经济增长。

三、农民工市民化对技术创新和经济增长的影响

和谐社会的构建要求我国政府解决好日益严重的贫富分化,显然,降低基尼系数①本文的研究范围仅限于被统计为城市居民的农民工,因此,本文中的基尼系数仅指城市居民基尼系数。有两类政策可以运用:一是直接对农民工实行转移支付,但这类政策在短期内改善农民工生活水平的同时会对中国经济的长期增长产生负面影响,因为农民工虽然被统计为城市居民,即使增加他们的收入,也由于没有城市户口导致农民工对未来充满了不确定性,农民工对高质量商品的消费需求完全被低质量商品所替代,从而激励了厂商对低质量商品的生产、抑制了厂商的创新。二是通过农民工市民化的手段减少农民工的数量,因为城市户籍居民是高质量商品的主要消费群体,扩大城市户籍人口的规模相当于扩大了高质量商品市场需求,从而刺激了厂商的创新行为,因此,推进农民工市民化以减少贫困人口比单纯增长低收入者的收入更有利于经济的长期增长。

农民工市民化将推动农民工进入高质量消费品的消费行列,当然,他们同时也会消费部分低质量消费品,尤其是广大农村地区对低质量最终产品存在着巨大的市场需求。据此,假设农民工劳动力总量为L,其中Lh的劳动力从事高质量最终消费品的生产,Ll的劳动力从事低质量最终消费品的生产,即:L=Lh+Ll。每个劳动力无弹性地提供1单位劳动以获得工资收入,并在此基础上最大化自己的效用:

其中,Ct(t)和Ch(t)分别表示劳动力在t时间的低质量最终消费品和高质量最终消费品的消费量,q表示高质量最终消费品的质量水平,ρ和ε分别表示时间贴现率和跨时消费替代弹性。

厂商利用中间产品和劳动力两种生产要素进行生产,假设中间产品生产厂商既可以生产高质量中间产品也可以生产低质量中间产品,并假设第j个最终消费品厂商的生产函数为:

其中,0<a<1,xhj(i)和xlj(i)分别表示第j个最终高质量消费品生产厂商生产过程中高质量中间产品的投入量和第j个低质量最终消费品生产厂商生产过程中低质量中间产品的投入量,并假设高质量最终消费品的质量水平为q,低质量最终消费品的质量为1,且q>1,Lhj和Llj分别表示第j个最终高质量消费品生产厂商生产过程中劳动力的投入量和第j个最终低质量消费品生产厂商生产过程中劳动力的投入量,Ah和Al分别表示高质量和低质量中间产品的种类数(其种类数的大小描述了技术进步程度)。由此可见,Ah和Al的大小代表了一个国家的高水平知识存量和低水平知识的存量,也就是代表了一个国家的创新水平的高低,而创新水平的高低又决定着一个国家的长期经济增长态势。

假设研发一种高质量中间品和研发一种低质量中间品的成本分别为qηhYl和ηlYl,由于研发高质量中间品的绝对成本高于研发一种低质量中间品的绝对成本,而高质量中间品的单位质量成本低于低质量中间产品的单位质量成本,所以有qηhYl>ηlYl,即qηh>ηl和ηhYl,同时假设生产1单位高质量中间产品的边际成本为q(q>1)单位低质量最终消费品Yl(本文以低质量最终消费品为计价物,而不采用货币数量计价),则农民工市民化前后对经济增长的影响分析如下:

(一)农民工未市民化之前对经济增长的影响

农民工未市民化之前,由于没有城市户口而享受不到诸如教育、医疗、住房补贴和五险一金等普通市民的待遇,导致农民工产生随时被城市抛弃的压力,因此,他们的消费仅仅停留在维持正常的日常生活水平,这不仅导致农民工的消费量停留于低水平阶段,更严重的是由于对生活在城市内的时间长短的不确定性,他们只消费低质量消费品而放弃了高质量最终产品的消费,这一方面迫使本应该由他们消费的高质量消费品退出了市场,直接导致了高质量消费品市场的萎缩,另一方面,由于高质量消费品退出市场间接导致高质量的中间产品退出了市场,从而减少了企业的研发投入、降低了均衡经济增长率。

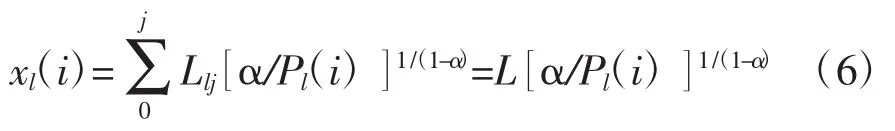

由于农民工未市民化之前只消费低质量最终消费品,因此,为这部分消费市场提供最终消费品的厂商不仅放弃了高质量最终消费品的生产,而且也放弃了高质量中间产品的研发。假设低质量中间产品xl(i)的购买价格为Pl(i),低质量最终消费品的价格为1,那么第j个低质量最终消费品厂商的利润最大化目标函数为:

对上述目标函数求一阶导数可得第j个低质量最终消费品厂商对低质量中间产品的需求函数为:

因此,第j种中间产品的市场需求为:

由于生产1单位第i种低质量中间产品的边际成本为1单位Yl,因此,生产i种低质量中间品以Yi作为计价物的总成本为:

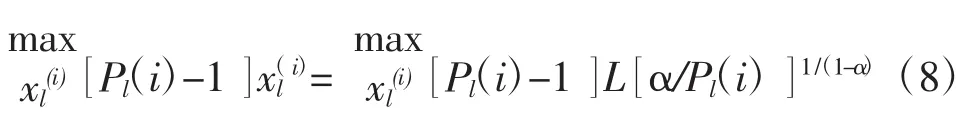

因此,生产中间品的厂商的利润最大化函数为:

对(8)式求一阶导数可以得到第i种中间产品以Yl作为计价物的价格为:

将(9)式代入(6)式后,第i种中间产品的市场需求函数转变为:

以Yl作为计价物时进一步转化为:

由于中间产品市场是厂商对中间产品的需求市场,不存在厂商之间被人为分割的问题,因此,在时间t研发出任何一种低质量新中间产品的利润都等于:

(11)式表明,只有当低质量中间产品的价格Pl(i)超过生产成本1时,生产低质量中间产品的厂商才可以通过所获得的利润弥补其研发新低质量中间产品的成本ηl。

假设在研发新低质量中间产品市场上,厂商可以自由进出入,那么发明新低质量中间产品的厂商的经济利润将为零(仅获得正常利润),则有:

从(12)式可以求出均衡利率为:

当经济达到均衡时,农民工消费品需求市场份额中只有低质量最终消费品在出售,于是(1)式变形为:

由(14)式求得最优消费增长率为:

再由(13)式可以求得低质量最终消费品市场的经济增长率为:

(二)农民工市民化后对经济增长的影响

农民工市民化后,由于城市户口政策的松动增加了农民工的消费信心,农民工消费市场和普通市民的消费市场将融合为一个整体,此时,城市居民将只消费高质量最终消费品(当然,此时低质量消费品市场不会消失,因为中国还存在巨大的农村市场)。沿袭前部分的分析过程,可得此时高质量中间产品的价格为:

将

(18)式代入(17)式得:

比较(9)式和(19)式可知,农民工市民化可以提高中间产品的定价,而知识产品价格的高低直接影响着企业对科研的投入力度,从而刺激了厂商的科研投入与技术创新。同理,高质量中间产品的市场需求为:

将(18)式代入(20)式得:

比较(10)式和(21)式可知,农民工市民化后可以扩大中间产品市场容量,并进一步刺激最终消费品市场的繁荣。农民工市民化后的市场均衡利率为:

此时经济的均衡增长率为:

由于ηh<ηl,比较(16)式和(23)式,很显然,农民工市民化后经济的均衡增长率更高,即:gh>gl。

四、结论与政策含义

目前,中国“半拉子”式的质量不高的城市化模式使农民工处于“候鸟式”的生活状态,被边缘化和自边缘化的环境不但抑制了农民工消费水平,而且扭曲了农民工的消费结构,更为严重的是酝酿了社会的不稳定因素。[10]

本文沿袭Romer(1990)以及Grossman和Helpman(1991)的研究思路,在将居民区分为农村居民、被统计为城市人口的农民工和拥有城市户籍的普通市民的基础上,将农民工作为研究对象,构造一个包括中间产品和劳动力在内的内生经济增长模型。研究表明,农民工市民化增加了农民工的消费信心、扩大了高质量产品的市场份额,抑制了低质量商品的需求,从而直接刺激了高质量最终产品市场的繁荣,提高了经济增长率。高质量商品市场的繁荣引致了高质量中间产品的需求,从而间接刺激了企业的研发投入与技术水平进步,提高了长期的均衡经济增长率。

本文的政策含义在于:首先,从非均衡结构转变促进经济增长方面来看,提高城市化水平是保持中国经济可持续发展的必然选择。其次,中国提高城市化水平必须分两走,即农村居民以离土离乡的方式转化为农民工,满足一定条件后再从农民工转化为市民。①满足一定的条件是指一方面农民工达到了市民的基本素质,另一方面是指农民工对城市的税收贡献达到一定水平或居住时间达到一定年限等,中国部分城市已在这方面进行探索。第三,年龄结构相对年轻的农民工市民化后能缓解城市户籍人口的老龄化问题,更重要的是对农村居民进城提供了一种“路径”信号,从而为中国城市化健康发展奠定了基础。第四,从抑制贫富分化,降低基尼系数方面来讲,将农民工市民化比单纯地向农民工进行转移支付更有利于经济的长期增长。最后,农民工市民化是消除中国社会不稳定因素、构建和谐社会的核心。

[1]中国经济增长与宏观稳定课题组.城市化、产业效率与经济增长[J].经济研究,2009,(10).

[2]国务院发展研究中心课题组.农民工市民化对扩大内需和经济增长的影响[J].经济研究,2010,(6).

[3]汤云龙.农民工市民化:现实困境与权益实现[J].上海财经大学学报,2011,(10).

[4]郭金丰.扩大国内消费需求必须加快农民工市民化进程[J].改革与发展,2011,(7).

[5]巴曙松.城市化与经济增长的动力:一种长期观点[J].改革与战略,2010,(2).

[6]沈凌,田国强.贫富差距、城市化与经济增长[J].经济研究,2009,(1).

[7]金三林,王宾,许召元.新时期农民工总体特征及发展趋势[J].开放导报,2011,(4).

[8]林毅夫,潘士远.信息不对称、逆向选择与经济发展[J].世界经济,2006,(1).

[9]刘传江,徐建玲.“民工荒”与“民工潮”[J].财经问题研究,2006,(5).

[10]郭庆松.农民工市民化:破局体制的“顶层设计”[J].学术月刊,2011,(6).

[责任编辑:陈展图]

F323.6

A

1673-8616(2014)06-0077-05

2014-03-01

佘时飞,电子科技大学中山学院副教授、博士(广东中山,528400)。