《三遂平妖传》介词“于”的句法语义特征考察

曹 茜

(苏州大学 文学院,江苏 苏州 215123)

《三遂平妖传》[1]作为我国小说史上第一部神魔小说,是研究汉语历史语法的重要文献。从《三遂平妖传》介词“于”着手,运用计量统计的方法考察介词“于”的句法语义特点,并以此为基点上溯至先秦时期,下探至清代中叶,对介词“于”的起源与发展线索作一下简要的梳理。

一、介词“于”的起源与发展

介词“于”是非常重要的一个虚词,使用频率很高,其产生与发展也得到了很多学者的关注。

语法学界关于介词“于”的起源与发展最有代表性的说法是郭锡良的观点:实词虚化,即认为介词“于”由“去、到”义的动词“于”虚化而来。郭锡良从历时的角度考察了介词“于”的发展,认为先秦重要的介词“于”在甲骨文中就已产生,它最先是介绍行为的处所,后来逐渐扩展为介绍行为的时间、祭祀的对象,到了西周金文中扩展为介绍动作涉及的各种对象,在春秋战国时期产生了变体,汉代以后逐渐衰亡,被其他介词如“在”所取代[2]。

时兵对介词“于”的起源与发展给出了不同意见,他通过藏汉语言材料的比较以及甲骨文“于”字功能特征的分析,指出介词“于”的来源可能是原始汉语的格助词,是原始转型期(SOV→SVO)用前置词替换后置格助词的结果,并对介词“于”的演变过程进行论证。[3]

梅祖麟则赞成郭锡良实词虚化的观点,不赞同时兵介词“于”起源于格助词的观点。他认为“于”在甲骨文中就已经有动词的用法,虚化成为引介动作的处所或动作的时间的介词,它的语法化发生在连动式中。[4]

马贝加对介词“于”进行过详细的历时分析,探讨其发展轨迹。介词“于”主要分布于四类介词中:处所介词、时间介词、对象介词和范围介词。在这四类介词中再通过介引成分的区别划分小类,进而分析各个时期介词“于”的用法和特点。[5]

二、《三遂平妖传》中介词“于”的句法语义特征

《三遂平妖传》中介词“于”的用法非常丰富,体现出各不相同的句法语义特征,下面试作详细分析。

(一)处所介词“于”

处所介词“于”可介引始发处、所在处及终到处。始发处是指主语表示的人或物(施事)在动作行为之前的所在之处,这种用法保留在近代汉语的书面语中;所在处是指动作行为发生的处所,甲骨文、金文中已见,可以表示施事、受事或施事和受事所在之处,这种功能也保留在近代汉语的书面语中;终到处是指运行的终到点,因此动词部分一般由运行动词充当,这种功能近代汉语中十分常见。在《三遂平妖传》中处所介词“于”三种用法皆有。

1.始发处

介词“于”前的动词可为运行动词,也可为其他行为动词,由它构成的介词短语既可作状语也可作补语。《三遂平妖传》中此种用法的“于”仅有1例。

(1)就于荆筐篮内取出一个葫芦儿来,倾出一丸红药,递与员外,交将去用净水吞下,即时便分娩。

2.所在处

介词“于”表示动作行为发生的处所,由它构成的介词短语既可作状语也可作补语。《三遂平妖传》中此种用法的“于”共有9例。

(2)两个于路上说道:“那里有门厮当、户厮对的好人家?”

(3)推官教押那和尚出来,径奔市曹,犯由牌上写道:“不合故杀李二,又不合于东京兴妖作怪,扰害军民。依律处斩犯人一名弹子和尚。”

(4)二人谢恩出朝,便去各营点兵发马,即日离京上路,渡黄河直抵河北界上,军马就于冀州驻扎。

(5)弹子和尚道:“前日冀州刘彦威领兵来,只一阵杀得他片甲不回。今文彦博虽有大兵十万,吾何惧哉?某请一万人马,当取文彦博之头于麾下。”

(6)文招讨沉吟了半晌,方才想得起来,对众将道:“文彦博未及第时,曾于一馆驿中宿歇。”

3.终到处

介词“于”引进运行的终到点,由它构成的介词短语既可作状语也可作补语。《三遂平妖传》中此类用法的“于”共有2例。

(7)当日早间,开城门靠城摆列阵势,文招讨将兵分作三路,出于阵前,与王则搭话。

(8)适被其煽惑,落于机阱之中,实不干众百姓之事,囗[原文缺]必欲洗荡,不唯罪及无辜,抑且有伤天地好生之仁。

(二)时间介词“于”

时间介词“于”可介引终到点和时点。引进时间终到点的介词可以表示动作、行为、变化持续至某一时点,也可以表示时间延续至某一时点动作、行为、变化就停止了,还可以表示动作、行为、变化始于某一时点,即未到这个时点动作、行为、变化就不会发生,“于”表示时间终到点的功能在近代汉语中趋于消失。《三遂平妖传》中没有此种用法。

介词“于”表示时点的功能沿用于近代汉语中,常带上时间名词一起作状语或补语。《三遂平妖传》中此种用法的“于”共有7例:

(9)这画于夜静更深之时,不可教一人看见,将画在密室挂起,烧一炉好香,点两枝烛,咳嗽一声,去桌子上弹三弹,礼请仙女下来吃茶。

(10)不免搬去不厮求院子里住;就似于今孤老院一般。

(11)永儿去怀中取出紫罗袋儿来,打一抖,抖出一个册儿来看时,只因胡永儿看了这个册儿,会了这般法术,直使得自古未闻,于今罕有。

(12)你既然大胆打他,须有用处置钱米。于今穷性命尚在,那册儿却把来烧了!

(13)众人见了,一齐呐声喊:看那箩里时,亘古未闻,于今罕有,自不曾见这般跷蹊的事。

(14)冉贵道:“这件事何难,于今吩咐许多做公的,各自用心分路去绕京城二十八门去捉,若是迟了,只怕他分散去了。”

(15)于今妇人也不愿支赏钱,只要放丈夫回家,趁口度日,出赐相公台旨。(三)对象介词“于”

“于”作为对象介词时用法众多,可介引涉及者、接受者、所对者、言谈者、交与者、施事者、所为所替者、求索者、比较者和受事者,但其中大部分功能在近代汉语中已经趋于消失。

介词“于”引进涉及者先秦至汉代已见,这种功能后为“对于”取代;介词“于”引进接受者汉代之前已见用例,在近代汉语中为“与、给”取代;介词“于”引进所对者有“对于”的意思,这种用法后来消失了;介词“于”引进引进言谈者先秦已见,汉代、魏晋沿用,这种用法在近代汉语中逐渐减少;介词“于”引进交与者春秋时期用例很少,汉代以后更少,近代汉语中已见消失;介词“于”引进所为、所替者汉代之后少见用例;介词“于”引进求索者先秦已有用例,魏晋时期仍有;介词“于”引进比较者,从意义看差比功能沿用至今;介词“于”引进受事者可以省略,所以这种功能在近代汉语中已经消失。

在《三遂平妖传》中仅发现对象介词“于”介引涉及者的2例用法:

(16)龙图大尹道:“我乃开封一府之主,似此妖人在国之内,恐生别事,朝廷见罪于我。”

(17)众将官都跪下告道:“马遂罪合当诛,但于军不利,望招讨宽恕,权且寄罪。待破了王则,问罪未迟。”

此外,“于”还可作为范围介词表示关涉和言谈内容。介词“于”引进关涉者有“在……方面”或“在……那里”的意思;介词“于”引进言谈内容的用法出现在战国之前。这两种用法在《三遂平妖传》中均未发现。

三、介词“于”的共时历时考察

为了便于进一步了解《三遂平妖传》中介词“于”句法语义特征,我们将从共时和历时两个角度对介词“于”的用法作一番梳理。

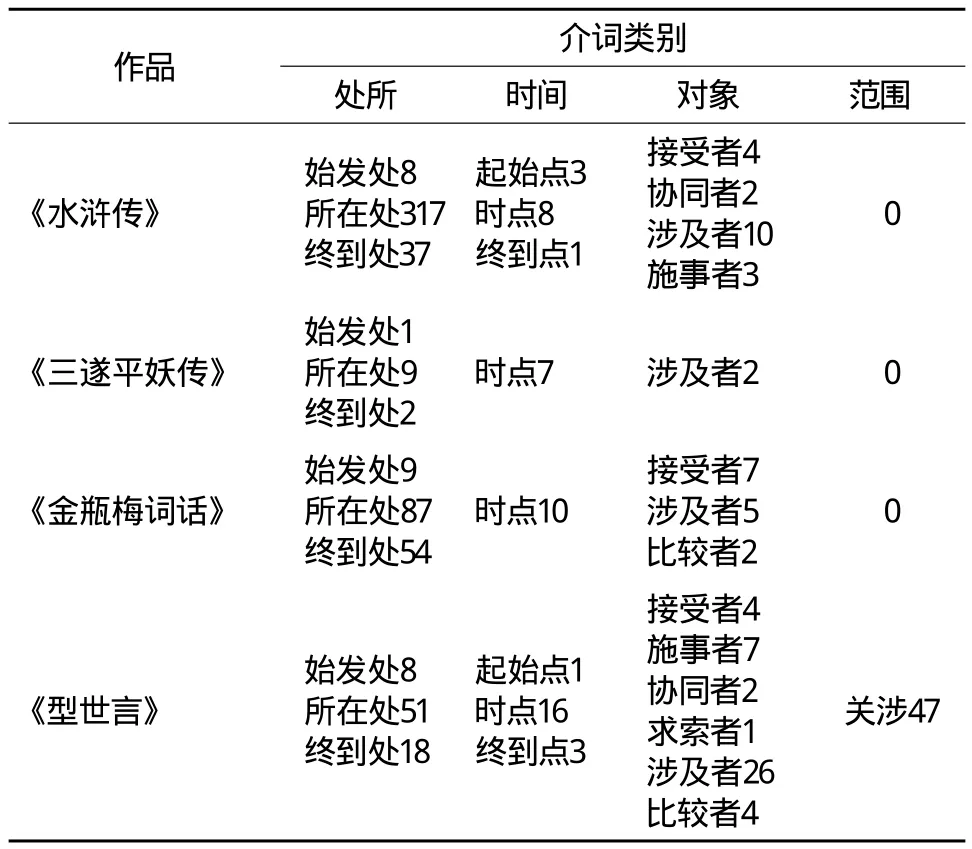

《三遂平妖传》属于明代的作品,因此本文选用同为明代作品的《水浒传》 《金瓶梅词话》 《型世言》中的介词“于”的用法来与《三遂平妖传》作共时比较①以下数据参考自曹炜“明代早中晚期三部白话小说虚词计量研究”三种:《〈水浒传〉虚词计量研究》《〈金瓶梅词话〉虚词计量研究》《〈红楼梦〉虚词计量研究》,暨南大学出版社,2009年版。。如表1所示:

表1 介词“于”的共时比较 个

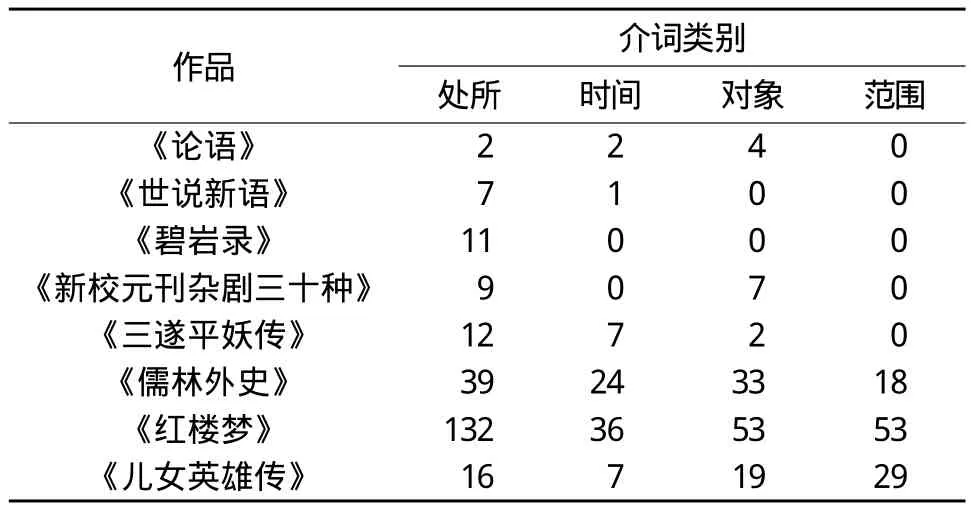

同时,选用战国时期的《春秋左传》《论语》,南朝时期的《世说新语》,宋代的《碧岩录》,元代的《新校元刊杂剧三十种》,清代的《儒林外史》、《红楼梦》和《儿女英雄传》中介词“于”的用法来与《三遂平妖传》作历时比较。如表2②表中数据参考自王鸿滨《〈春秋左传〉介词研究》、左梁《〈论语〉虚词研究》、许秋华《〈世说新语〉介词及介词结构》、王丙山《〈碧岩录〉介词研究》、吴媛媛《〈新校元刊杂剧三十种〉介词研究》、张琳《〈儒林外史〉介词研究》、李云云《〈红楼梦〉介词研究》、韩璇《〈儿女英雄传〉介词研究》。所示:

表2 介词“于”的历时比较 个

从上述两表可以看出《三遂平妖传》中介词“于”在句法语义上的显著特征:

1.“于”是古汉语常用介词之一,在明清汉语中已逐渐少用了,但是明末清初却又出现了一种引进范围的用例。

2.自古至明,介词“于”最常见的用法始终是作处所介词引进处所,而引进时间、对象的用例则相对较少,但是到了清代,引进对象的用例在逐渐增多。

3.“于”作处所介词时表“所在处”的用法占相当大的比例,是介词“于”在明代汉语中的主要用法。

当然,介词“于”的起源与发展、用法的发展变化等轨迹还有待于作进一步的研究,除《三遂平妖传》之外,还有更多珍贵的语料等待我们去考察。

[1] 罗贯中.三遂平妖传[M].冯梦龙,补改.刘紫梅,点校.北京:中华书局,2004.

[2] 郭锡良.介词“于”的起源和发展[J].中国语文,1997(4):131-138.

[3] 时兵.也谈介词“于”的起源和发展[J].中国语文,2003(4):343-347.

[4] 梅祖麟.介词“于”在甲骨文和汉藏语里的起源[J].中国语文,2004(4):323-332.

[5] 马贝加.近代汉语介词[M].北京:中华书局,2002.