英语生态环境习语的语用策略分析

王 宁

(常州大学 外国语学院,江苏 常州 213164)

众所周知,英语以习语丰富而著称,无论在口语语体还是书面语语体中,英语习语的运用都非常普遍。英语语言学家柯林斯(V.H.Collins)说:“在当今标准的口语、书面语中,习语是大家公认的、广泛使用的、必不可少的成分,如果用得仔细,能美化和丰富语言。”[1]国内外语言学界对英语习语的研究有很长的历史,但主要是从习语的词汇特征、认知含义和文化内涵等方面进行研究。其实,英语习语除了反映英语民族的文化价值、思维方式和认知模式外,还具有丰富的语用意义与多元的语用功能。本文将以语用策略的言语行为和礼貌原则为切入点,结合英语生态环境习语的特点,探讨英语生态环境习语如何体现和实施语用策略。

一、语用策略理论

Verschueren指出,语言使用的策略性是指意义生成过程中明示意义和暗示意义之间的相互作用,这种相互作用存在于句子层面、超句层面(即语篇层面)和话语的各个层面。[2]无论意识程度如何,只要语言使用者说话,他就必须作出选择,在明示或暗示之间选择一种方式能最大限度地达到交际目的。语用策略即达到交际目的的方法和途径。在语用学领域,语用策略方式包括直接、间接、明示、直接与间接的切换、隐含与明示的切换、句法功能切换、言语行为语用策略、会话含义语用策略、礼貌语用策略、指示词语用策略、语境操纵语用策略、关联语用策略、话语更迭的语用策略、顺应性语用策略等等。[3]5-6本文主要分析英语生态环境习语的使用中体现的言语行为及礼貌原则两种语用策略。

言语行为理论来源于这样的假设:人类交际的基本单位不是句子或其他表达手段,而是一定的行为,比如“陈述” “请求” “祝贺” “命令”等。首先明确、详细地讨论言语行为的是英国语言哲学家奥斯汀(Austin)教授。1962年,他提出了言语行为理论,指出一个人在说话时,通常同时实施了三种行为,即以言指事(locutionary act)、以言行事(illocutionary act)和以言成事(perlocutionary act)。[4]144塞尔(Searle)支持奥斯汀的理论,将以言行事行为分为五类:宣言行为(declaratives)、表述行为(representatives/assertives)、表情行为(expressives)、指令行为(directives)和承诺行为(commissives)。[5]

礼貌是一种语用现象,通常被理解为说话人为了实现某一种目的而采取的策略,比如建立或提升交际双方和谐的人际关系,包括常规性的礼貌策略、间接言语行为的使用等。[4]95英国学者Leech建立了礼貌原则,来解释人们在交际时使用简洁语言的原因并解释了礼貌现象。他提出的礼貌原则如下:(1)得体原则(用于指令和承诺);(2)慷慨原则(用于指令和承诺);(3)赞誉原则(用于表情和陈述);(4)谦虚原则(用于表情和陈述);(5)一致性原则(用于陈述);(6)同情原则(用于陈述)。实际上,礼貌原则就是使自身受益/惠最小,使他人受益/惠最大或使自身受损最大,使他人受损最小。[6]

二、英语生态环境习语的定义与分类

习语的英语表达“idiom”源于希腊语,其基本概念是“特殊性的一种表现”。《牛津高阶英汉双解词典》中是这样定义“idiom”的:“Phrase or sentence whose meaning is not clear from the meaning of its individual words and which must be learnt as a whole unit.”指不能拆开而只能依据其成分来解释的语言形式或某种固定的语言表达方式,即经过长期反复使用后自然沉积形成的形式固定、简洁明快、寓意深刻的短语或短句。[7]英语习语的范围很广泛,包括成语、谚语、俗语、歇后语、惯用语、典故等。正因其数量广泛,英语习语的分类方式也多种多样,如可以按语法结构、句法功能、交际功能、语域、词源等方法进行分类。按习语的文化渊源和内涵,英语习语可划分为与生活习俗相关的习语,与颜色相关的习语,与生态环境相关的习语,与人体器官相关的习语,与历史、宗教、哲学相关的习语及文学艺术作品中的习语等。

生态环境是指与生物体相互作用的资源环境或与生物体进行物质能量流动的各因素的集合,包括人类与生物体赖以生存的自然环境以及影响人类生活的生态因子。[8]生态环境与人类的生存发展息息相关。因此,人类语言中也涵盖了许多生态环境习语。生态环境习语就是指与人类生存环境,即自然环境、地理环境、人文环境等相关的习惯用语,其覆盖面非常宽广,主要包括地域习语、气候习语、动物习语及植物习语等。[9]

三、英语地域气候习语的言语行为语用策略

(一)英语地域气候习语中的以言行事策略

以言行事是言语行为理论的中心,这类言语行为表示说话人的用意,如报告、陈述、命令、允诺、警告、请求、建议等。用塞尔的以言行事五种分类来分析英语地域气候习语,有助于全面而深刻地掌握英语地域气候习语的语用策略。

宣言行为指的是通过话语改变世界的言语行为。为了成功而恰当地进行一个宣言性质的言语行为(例如审判、宣布开战、洗礼等),说话人必须在一个机构或特定语境中扮演一个角色。如与海洋有关的习语:set sail(远航),在句子We set sail for France at high tide.(我们在涨潮时起航去法国)中,可推测为船长宣布启航。船长的宣言行为给物体造成了地位的改变(静止的船将出发)。

表述行为指的是说话人对表述的成分作出不同程度的判断,它指向所表述的命题的真实性。表述行为类的成分要从“真或假”(true or false)的维度考虑。如气候习语:“It never rains but it pours.”(不雨则已,雨则倾盆)英国素以气候多变,尤其是阴雨天气多而著称,所以当英国人说起这句习语时,是在陈述或总结他们相信的世界的那个样子,向听话人表达相信的心理状态。

表情行为的言外之意是表达了一个与命题内容的真诚条件相关的特定心理状态。英语地域气候习语通过表情行为,表达了说话人的感受,喜、怒、哀、乐等。如在英语气候习语中有这样一条谚语:“Everybody talks about weather, but no one could do anything about it.”这句谚语生动地道出了英国人对气候多变无可奈何的心情。[9]又如“nail one’s colors to the mast”(将船旗钉在桅杆上,决不投降),最初表达了船员们在碰到极端气候或攻击时与船共存亡的志气,后引申为人们在面对困境时表现的决心和斗志。

指令行为是指说话人想让听话人做事的尝试或努力,可能是温和的建议,也可能是强制的命令。在英语地域气候习语中有很多这样的例子,如“sail close/near to the wind”(迎风航行,节俭地过日子);“see how the land lies”(了解地形);“see how the wind blows”(确定风向);“keep a weather eye on sth.”(随时留心,小心提防)。通过使用这些习语,说话人对听话人发出指令,以言行事,听话人接受指令,完成任务。

承诺行为指在于保证说话人成就未来的动作的言外行为。英语地域气候习语的承诺行为在于表明说话人愿意承担某种义务去做某事,包括发誓、许诺、威胁、提供等语用行为。如气候习语“rain or shine/come rain or shine”(无论是晴天还是雨天;无论发生什么事),表达了说话人做出的许诺。

可以说,英语地域气候习语中运用的以言行事的语用策略就是告诉听话人“做什么” “完成什么行为”或是说话人向听话人做出承诺。从交际功能的角度,英语地域气候习语具有完整的话语意义,有忠告、建议、命令、请求、教导等以言行事的作用。

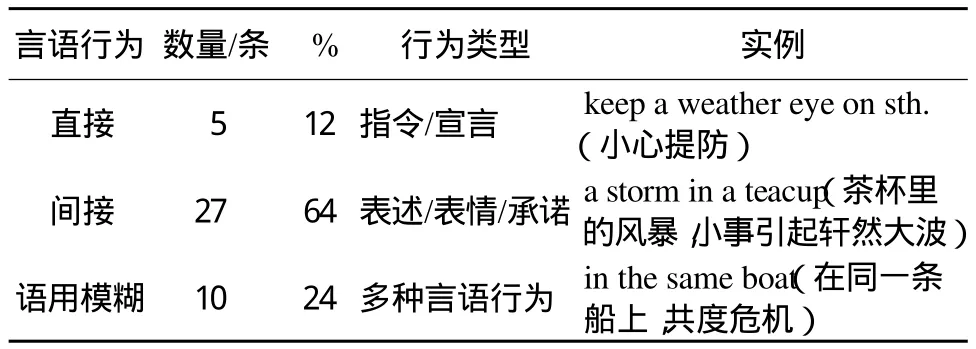

(二)英语地域气候习语中的“直接—间接”言语行为

言语行为可分为直接和间接两个维度。直接言语行为是指说话人直接通过话语形式的字面意义实现其交际意图,而间接言语行为则是指通过话语形式取得了字面意义之外的交际效果(如通过表达陈述言语行为“我很惭愧”,实施“道歉”言语行为)。[10]假如一个言语实施了一项指令性(directives)或宣言性行为(declarative),那么它将被归为直接策略。假如一个习语的表层功能是表述行为(representative)、表情行为(expressives)或承诺行为(commissives),那么它将被划为间接策略。假如一个习语同时具有数种可能的“言外之力”(illocutionary force),那么这个习语被认为实施了语用模糊策略。对所收集的语料进行分析,结果如表1所示:

表1 英语地域气候习语言语行为策略分类统计

表1说明,在42条英语地域气候习语中,直接性语用策略占12%,间接性语用策略占64%,语用模糊策略占24%。数据表明,英语地域气候习语较多地实施了间接和模糊的语用策略。

英语地域气候习语实施间接语用策略的目的主要是以下三种:

1.增强习语的趣味性。习语的特点之一就是以通俗、精辟的语言表达深刻的寓意。如“a storm in a teacup”要比说“trouble”更能给听者留下深刻的印象。

2.强化习语的力量性。如“It never rains but it pours.”要比说“bad weather”更有力,更能向听者传递天气糟糕的信息,使听话人对说话人的信息产生认同。

3.增加习语的委婉性。有些信息如果以直白的方式传达,尤其是在关系不那么密切的话语参与者之间,会有点尴尬。习语能挽救交际者的面子,满足礼貌的语用需求。如“under the weather(身体不适)”比直接说“ill”更能挽救交际者的面子。因为无论在何种文化中,生病都是人人避之唯恐不及的事。

四、英语动植物习语的礼貌间接语用策略

上文提及,英语习语中的间接言语行为通常与礼貌原则联系紧密。这是一种通过利用会话的隐含意义或者直接/间接言语行为维持或者改变交际中的人际关系或对面子进行管理的语用策略。[3]130

生态环境中除了地域、气候等无机环境,也包括动物植物的生物群落。英语国家人民在长期的生活中积累了大量的生产生活实践经验,英语中大量与动物植物有关的习语就是这种经验的载体。因此,对动物植物习语的理解,不能仅仅局限于字面意义,它们不仅是在描述动物植物的特性,在很多交际场合中,它们被用来描述人的特征或行为。因为直接地评价某人,尤其是负面评价,可能会产生消极的人际意义,损害交际双方的面子。所以,英语动物植物习语遵循了间接的礼貌原则,使交际行为在最大程度上维护交际双方尤其是听话人的面子。这种语用策略主要表现在以下两个方面:

(一)赞誉与贬损

每个人都喜欢听褒奖之词,这是人之常情。尤其在西方社会中,人们从不吝啬对他人的赞誉,他们经常祝贺和表扬他人。在表扬对方的同时,也要体现自己的谦逊之情,即通过贬低自己来达到尊重抬高对方的目的。如西方人在搬家后,会举办“housewarming party”(乔迁之宴)。一位朋友对女主人说:“You are very lucky to have a spacious bedroom like this, there’s no room to swing a cat in mine.”这句中的“no room to swing a cat”原意为“挤得连猫甩动尾巴的地方都没有了”,后引申为“拥挤不堪,斗室”。当然,客人的房子不可能真的挤得连猫都待不下。这个习语的用法符合了礼貌策略中的赞誉原则,即尽量少贬低别人,尽量多赞誉别人;尽量扩大对自身的贬损,通过对自身的贬损来赞誉别人。

赞誉准则的负面礼貌,即尽量减少对于别人的贬损,更为重要。在谈话中,如果要表示负面的观点或对某人作出负面的评价,用直白的话语,固然可以抒发自己的情绪,但是却会伤害听话人的感情,或令听话人不知如何应对或在冲动之下,也作出消极负面的回应。这样,就损害了交际双方和谐的人际关系,维持或发展关系的交际目的也没有达到。因此,英语习语中有许多借用动物来指称人的例子。如关于小鸡(chicken)的词语。在动物界,小鸡总是处于母鸡的保护下。所以,chicken这个词被用来指称年轻姑娘或妇女。同时,chicken也被用来表示“胆小或懦弱”的意思。因为,小鸡是比较怯懦的生灵,稍有动静,就跑到母鸡的翅膀下寻求保护。在交际中,说话人说出这样的句子“You ought to consider you are now past a chicken.”(你应该考虑考虑,你现在已经不是小姑娘了)这比直接说“You are not young any more.”显得委婉,没有直接说听话人已经不年轻了。因为在西方文化中,“老”意味着“无用”,如果一个人被认为老了,就表示他对社会而言已不再有用,就连他的知识都是过时的,被淘汰的。[11]习语不仅保护了听话人的面子,而且使听话人更能接受说话人的观点,更能达到交际目的。

(二)求同与面子

Leech礼貌原则中的一致性准则涉及面子问题。Brown和Levinson提出并修正了自己的礼貌论与面子观。在交际中,人们的面子可能会受到某些行为的威胁。比如,命令、建议或提议等是威胁对方面子的行为;道歉、自我批评会威胁说话人的面子。面子可分为正面面子和负面面子。正面面子指希望得到他人的认可、肯定、赞许、喜爱或希望被视为统一群体的成员。负面面子指有自主的权利,有行事的自由,行为不受他人强制或干预[4]99。在交际中,如果某人被迫改变自己的观点或被迫做事,他就会丢面子。因此,当实施某一威胁面子的行为时,如向别人发出指令,就要采用一定的礼貌策略。

如英语植物习语“an apple for the teacher”,指讨好贿赂上级的企图。当说话人向听话人说:“That’s probably an apple for the teacher, and best not accepted. If we do decide to put his son in the team we don’t want anybody to say it was favoritism.”(那可能是一种贿赂,最好不要接受。如果我们一定要让他儿子进入球队,我们不想让任何人说我们徇私)如果说话人直白地表达看法“Don’t take the bribe.”(不要接受贿赂)这样直接的指令会威胁听话人的面子。所以,说话人会采取措施,不强求对方,这就是维护听话人的负面面子的行为,也称为“负面礼貌”。习语语言精练,寓意深刻地表示态度或情感,是交际者借以达到自己的语境效果(或语用目的)的工具,因此可作为一种间接言语来看待。[12]

五、结论

选择恰当、适宜的语言,交际就会顺利进行,反之就难以达到交际目的。英语生态环境与人类的生存发展密切相关。英语生态环境习语的正确应用,能提醒人们重视保护环境,建立人与自然的和谐关系。在交际语境中,习语作为一种约定俗成、简洁的语言形式,通过语用策略,能提高交际者的语用能力,使其能顺利、得体地应对各种交际场合,建立交际双方的和谐人际关系。

[1] 彭庆华.英语习语研究:语用学视角[M].北京:社会科学文献出版社,2007:2.

[2] VERSCHUEREN J. Understanding pragmatics[M].London:Edward Arnold,1999:156.

[3] 刘森林.语用策略[M].北京:社会科学文献出版社,2007.

[4] 何自然,冉永平.新编语用学概论[M].北京:北京大学出版社,2009.

[5] SEARLE J. Speech acts:a easy in the philosophy of language [M].Cambridge:Cambridge University Press,2001:12-20.

[6] LEECH G N. Principles of pragmatics[M].London:Longman,1983:131-151.

[7] 龙晓明.英汉习语与中西社会文化[J].学术论坛,2010(9):187-191.

[8] 刘耀斌,宋学锋.城市化与生态环境耦合模式及判别[J].地理科学,2005,25(4):408-414.

[9] 张镇华.英语习语的文化内涵及其语用研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2007:68-87.

[10] 袁周敏,陈新仁.环保类告示语的语用研究[J].外语学刊,2010(1):76-80.

[11] 李谨香.中西方文化背景下语用原则比较[J].江西社会科学,2011(6):195-198.

[12] 侯国金.语用习语标记论—间接式推理模式[J].外语研究,2005(6):9-13.