风景的种种可能性

许培武先生发起的“中国风景”群展终于迎来第三回。这一次,我们引入了彩色摄影,这也是蓄谋已久的。同时一如往届,我们也没定下一个主题。放下了也就开阔了,无主题,也就全面了。我们可以看到当下风景摄影的种种可能性,并且,不可避免地,会显露出时代心理,或“价值建构”的意思。大致看,这些作品可以分成两大类,一种是从文化背景出发的观看,一种是从社会批判的角度观察,也可以说是诗意自然的人文传统与工业社会的理性反思这两条路。当然,实际操作中,往往两者交织,要复杂一些。

前一种,正是近年的一个小流行。我且称为“文化母题”,就是有一个文本,或文化意象,以其为法,“照见五蕴皆空”,去对应现实景物。最杰出者,即是塔可的《诗山河考》。简言之,是揣着《诗经》找感觉,感觉之种种,既构成现实批判,也凝成文化追问,最后他也集成了一个庞大复杂而又极具价值与魅力的文本。我首先视其为文化研究,视他为学者。虽然,他的学术是影像化的“模糊学”。重要的是,他可能形成了属于他自己的一个“母题”——一种“诗经一当代”的场域,供人借用与研究。这一次,他的新作,其名也是来自古代经典——《敬亓上》,也是承接《诗山河考》的创作传统,这次可能隐晦些,但内里是有一个老庄式的“大道”在的。

同样地,许培武去年游走江湖时,并不似以往那样注重社会批判,而是渐渐地,回到他少时练习的山水美学中去了。例如,上一部作品,就叫做《林泉高致》。这一回他又叫做《从渝州到金陵——李白诗意》,他的作品说明也尽是唐诗。渝州,金陵,两个多么浪漫的名字啊,属于唐宋李杜,这一次,许培武是一路缅怀,沉浸在长江文化的“核心价值观”里的,那是关于自然与人生的长叹,充满宇宙之思、历史之感的文人精神道场。许培武的摄影轨迹似乎说明,一个纪实摄影师,往往不一定能从现实中得到救赎,他可能渐渐转向文化与宗教,寻找形上的寄托。我认为,在中国,这是一条必由之路。这样,不只是在借助于文化,也是在修补我们残破的文化本身。

培武这一次的手法,以草木轻微的晃动,而呈悠远之思,树欲静而风不止,风动草动而心不动,还是落到一个“静”字。而罗凯星,讲究的是绝对的速度,火车越快,那归家的心情就越急切,那窗外山水的皴擦效果就越有古意,越是中国。这与他老乡陶渊明也差不多,所谓“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣,问征夫以前路,恨晨光之熹微。”当然,他是以一个现代人的身份与速度回乡的,这就是其“当代性”。罗凯星反复追忆的文化主题,正是他的家乡——庐山脚下,自陶渊明以来,形成的乡土士绅田园传统,这个古老的传统,于今已成大问题,凝结成一个并不恰当的时尚词汇:乡愁。此词略显轻飘,但点出了中国人精神家园失落的当代之痛。

与罗氏大异其趣,杨铁军以地理摄影的手法,拍摄了另一个巨大的人文场域:川江。三峡诗性与血性交织的独特气质,在他那里化成了平静的凝视。杨的影像有类似于景观摄影的一面,但不完全是,因为他似乎没有高度的主观化、风格化。他只是描绘其大美,服从、尊重对象。我也常常有类似的旅程,类似的摄影,表面上作品化程度不高,但天地人文之美已无需自我表现太多。这里面有很珍贵的摄影品质。杨铁军明显有高超先进的摄影技术,但也许是因为偏居三峡小城,未受太多“污染”,他的影像安静平实,有80年代的心境,我甚至联想起80年代两部杰出的电影,《待到满山红叶时》和《巴山夜雨》。附带一句,三峡文化气质,有80年代成分,至今犹在发展,如大江流水,生生不息。

外表的沉默,内在的胶着,杨铁军留下了三峡遗像,同样的区域,李朝晖拍摄的则是三峡“死亡后”。此时山河已改,风平浪静,适宜景观化表现,独特的是,他将人物肖像景观化了。人物与风景此时有同样的气质,都是历尽劫波,大彻大悟,只能以终极的沉静面目,面对古往今来,此时这一地区,已成圣域。这是三峡及长江的独特之处,总是拥有诗性与神性。所以李、杨、许,还有许多朋友,都不约而同拍摄了长江,放在一起说是合适的。即便是个科学家,李氏也和其他人一样,透着浓浓的长江文化情怀。

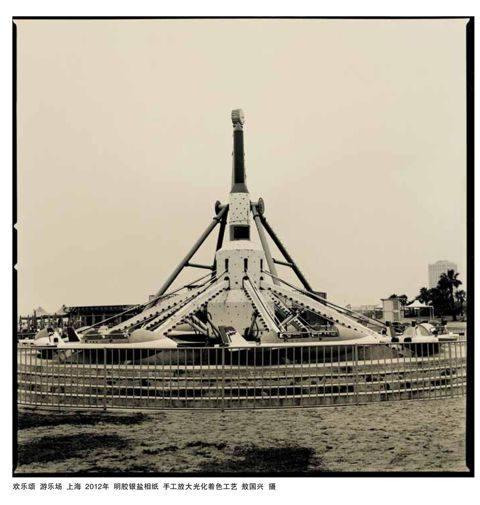

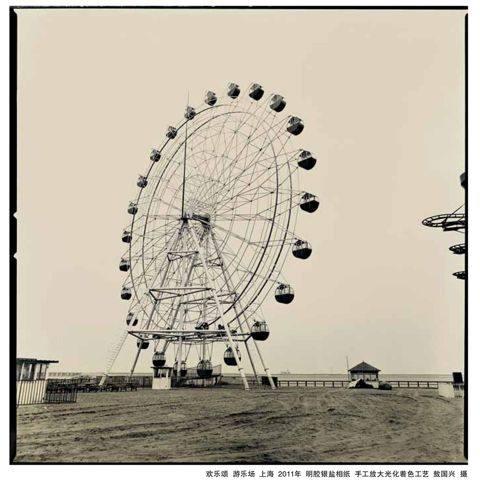

与以上文化抒怀不同的,是另一个“阵营”:理性的景观摄影,这尤以敖国兴、李勇、张克纯较为明显。敖国兴,是标准的德国类型学派,内容是钢铁废墟,方法是客观平视。制作也极讲究工艺,抒情性几乎没有(那作品中唯有一些怀旧的黄色调可以算是)。其作品的完成度极高,拿东北话来说,“杠杠的”。这与丘、罗、许等南方人的影像完全不同,呈现出风景摄影的另一极。到他这儿,如墙壁,再杠也没可能了。敖的作品,什么意义咱不说了,就这气质与手艺,中国摄影需要。如同路泞、付羽一样,这是基本的脸面。

真正懂照片的人知道,景观摄影看似平白,一览无余,但其杰出者,会引人入胜,如饮琼浆,回味不已,陶醉不绝。李勇与张克纯也许是两个最好的代表。两人的作品,“卷面整洁”,法度谨严,色彩晶莹,调子干净,显示出两人有一种精神洁癖,有“无人信高洁,谁为表予心”的感觉。当然,两人也有不同,李勇不避现实的复杂,中正理性一些,而克纯的则多简笔,有悠远之思,不避抒情,其《北流活活》的命题,也表明了他暗含一种艺文意识。总之,张克纯更极端,可以说其形式感与高士气质,已成此类摄影一极。至于他们的内容,不再多说,景观摄影就是为现实立证,不扭曲,不夸张,不“手法”,宁静致远,不动声色,反而有机会“为天地立心,为生民请命”的。例如发展中的李勇,以后也许会说明这一点,哪怕只积累了几十张百来张作品,其浩瀚的内容,也可成为一个时代的文献。

正如景观摄影可以暗含中国式抒情意识一样,社会批判也可以不只是理性的,也可以是大写意的。这次我们又有另一极的代表,“摄影巫师”邵文欢。他长于暗房炼丹术,黑白灰,加上彩色颜料,手工涂布、上色,使他的作品充满色彩与语义的狂欢。他以黄山、苏州园林等为题材的作品很引人注意,但我认为,《国际旅行者》这组最有难度,也最见灵光。外国人难拍,旅行团最无味,这两者他都克服了,而且拍出了超越性。最无聊的临时旅行团,竟被他拍得像神秘的宗教仪式,这种神性,其素材却最无神性,这其中巨大的反讽,正是作品妙处所在,禅家有言,道在屎溺中。这作品,借尸找魂,指出现代人正处于一种全球化的精神困境。

藏策的摄影思考,也是以全球化为背景的,他的作品虽然费解,但可一言以蔽之:全球化时代的华山。今年四月,在华山之上,他并未只耽于华山的中国意境,而是呆立窗前一天,以同样的曝光量,拍同一位置看出去的同一座主峰。以不变应万变,这朴实而智慧的作品,是华山那一次摄影活动中,最让我心动的一组。我的解读是:无论全球怎么化,华山还是华山;还有,不管白天晚上,你看见还是没看见,华山就在那里。这也启发我们理解风景一词:风景是人化的自然,自然本身是无所谓美丑的。天地只是“一”、“道”,众生平等。借藏先生爱用的一个字眼,可以叫“元意识”。附带说一句,藏先生以理论家身份而摄影,是值得赞赏的。这有助于他理解摄影与摄影师的幽微之处。

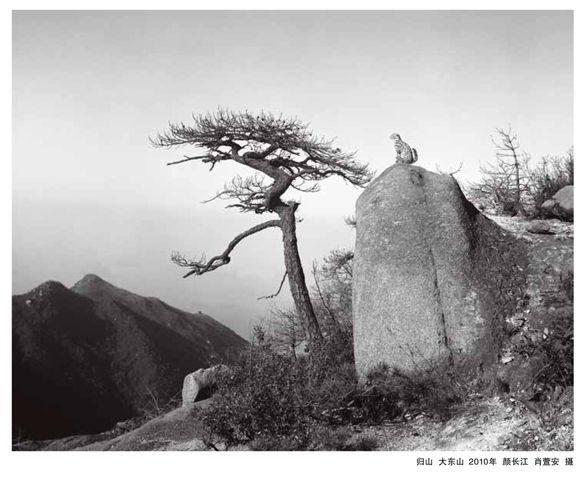

至于颜长江与肖萱安的《归山》,看似平静,实际上是两人历经精神与现实的磨难后,一次拼尽全力的超越。要解决我们的精神困境,只有将自己放到最广大无垠的终极场域,只能是站得高,想得远,才能跳出当下,获得救赎,得到平静。于是他们试图让死去的标本,回归绝对的自然,没有人类,没有时间,面对浩渺大空。这是我们这个没有信仰的国度,一个艺术家式的解决方案。要进行终极思考,要有超越性,这已经是一个非常现实的问题了。

在展览编辑过程中,塔可来邮件说,自《诗山河考》后,他几乎只愿意拍摄洪荒。我想这是很有意思的,《归山》就是回到洪荒,路泞几次参加本展,也拍的是终古般的景象。其他朋友的作品中,多少也有一种强烈的洪荒感。骆丹最重《素歌》,游莉最喜欢拍她的无人的北方溪流与岸。我认为这都不是偶然的,这是十几年摄影家探索的必然结果,在面对当下之后,必然试图解决当下,必然让风景摄影有一个更大的尺度,鉴于中国问题之严重,比如文化断裂,并无前朝的肩膀可站,又加上异形叠出,其荒诞不经也不是西方文明能想象的,因此,我们面对如此前所未有的现实,自然会下手重一些,表面上会弃绝人世,恨不能到宇宙之始,推倒重来!所以,中国摄影师,举最有代表性的,无意中形成一条极粗的线:侯登科(纪实当下)——王宁德(针对近几十年)——魏壁(回到明清)——刘铮(反思第一个千年的帝王时代)——塔可(重归先秦素朴时代)——路泞、阿斗的洪荒摄影。大家看,时间在提前,至少,提前到一个产生宗教的年代!让重新回到像原始人一样,面对上苍吧!

我们这次展览,也希望大家,看到风景摄影,这巨大的尺度,多元的视向与思考,还有这无穷的可能性与苦心。

其实每件作品,都是复杂的,综合性的。丘的新作就是这样,它是南方水乡文化的追忆,也同时展现了荒诞的新地景,甚至也有d-X的孤独与彷徨。他揉搓各种素材,加以漂白,而成其为影像之丘——关于这个时代,一个人能有的所有认识。

从纪实到观念,从黑白到彩色,从静拍、抓拍到摆拍,从镜像到心像,从写实到写意,从抒情到理性,从赞美到批判,甚至从忠实再现到歪曲……风景摄影有多种可能性。我们唯独忘了传统的风光摄影,是啊,手法这么多,这么多事儿、这么多观点要说,那么,哪里还顾得上表面光影的追逐呢!这14人的作品,已可称得上五花八门,丰富多彩,是中国当代影像一个缩微标本——2014年,似乎依旧是个平庸的年份,没有什么引人入胜的文化思想思潮,国人依然迷恋于从电脑游戏到广场舞的浅表娱乐,仅剩的东方之美依然被围剿与扭曲,新的建设依然并无内在支撑。在此际,依然有一些真正的知识分子,不愿意过得浑噩、俗气,试图观察、批评与超越,想将自己从周围的平庸无聊往终极思考的方向拉一拉。这样的人,这样的事多了,中国还有点意思,虽然还有待于形成一个比较一致的价值宣言。此次这南中国一隅的群展,恰好是14个人。这个数字很有意思。

(此文是作者为“中国风景第三回”展览所作的序,该展于11月9日~12月6日在广州扉艺廊艺术空间展出,相关作品选自该展。)

责任编辑/阳丽君