一个挑战性的展览

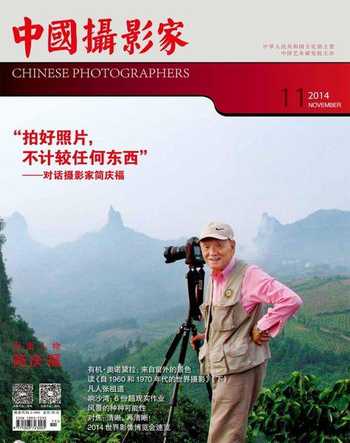

鲍里斯·米哈伊洛夫:20世纪被政治遮蔽的苏联真相

“冷战时期”的社会主义阵营大佬苏联,无疑是20世纪世界历史舞台上的头牌角色。1960-1970年代的苏联处于解体前的“铁幕”时期,在苏联自造的对外宣传形象内里的人民生存状态,乃是被政治所刻意遮蔽的社会现实。世事的偶然,往往意外地破除了看似坚不可摧的“铁桶”固体,“反面鼓励”地将某个不起眼的小人物,打造成披露历史真相的“泄密”见证人。

1938年出生的乌克兰人鲍里斯·米哈伊洛夫(Boris Mikhailoy),曾是个有体面工作和稳定收入的工程师,1966年他爱好上摄影没多久,就因在自家拍摄老婆的裸体照片(据说不过是半裸照片而已)而被苏维埃“克格勃”举报,属道德错误而遭解雇处分。米哈伊洛夫如此无意间栽在了摄影上,被定性为“社会渣滓”而沦为无业游民,只能靠给别人翻拍洗印家庭老照片赚点钱谋生。因此,“他自嘲成为了苏联最早以资本主义方式生存的摄影家。有趣的是,在这种营业性拍摄中,通过大量接触苏联人的家庭生活照片,他发现了苏维埃美学的‘媚俗(Kistch)特质,并通过手工着色和裁剪等处理方式,将此特质进一步凸显出来。”

米哈伊洛夫在1960年代中期至1970年代拍摄的照片,无意间“跑光”了社会主义样板国家苏联普通人的日常工作情景。米哈伊洛夫自发地关注身边的人们在业余活动如跳舞、游泳时的状态,这跟官方宣传的“美好形象”之间,产生了巨大的落差。因此,当他出于本能地举起相机拍摄时,就会受到周围一些人的质疑:“你为什么要拍这个?”于是被治安人员曝光或没收胶卷便是他经常遭遇的事情。他明显不同于官方摄影师的拍照,也必然被视为一种别有用心的“反苏”行为。

纵观米哈伊洛夫的苏联照片,正如顾铮的评论所言:“米哈伊洛夫无法不成为苏联的敌对者。他的摄影如此直观、直率、直接地将赤裸裸的帝国现实暴露在众人眼前。在他照片中的苏联人,平庸、阴郁、卑琐、散漫、麻木,在他照片中的苏联景象,粗陋、肮脏、荒芜、沉闷。他的照片中没有欢笑,更没有可以说明社会主义建设与光明前途的叙事性情节,有的是生活中的某个片断,既没有‘典型性也不鼓励向上。这些画面,既不是提炼的,也不是塑造的。总之,米哈伊洛夫式的不事修饰的摄影,自动成为了‘社会主义现实主义这个文艺原则的天敌。

米哈伊洛夫对于当时苏联艺术与文化的概括是:‘对我来说,粗俗与不调和是苏维埃风格的最佳性格。他发现,那些官方‘摄影家的趣味是如此狭隘,只以党的文艺标准为自己的行动指南。而国家对艺术家的甄别赏罚制度,也使他们养成以讨好国家的方式来争功邀赏的奴性。这些‘被圈养的的摄影家的‘作品中的‘美是一种‘被认可的美,狭隘、保守,但是安全。这种‘美除了窄化人们对于美的理解之外别无他用。而非常奇怪的是,一个号称代表人类先进追求的无产阶级先锋队,其制订的美学标准、其鼓励的美学追求却是如此保守、后退、后卫、媚俗。当然,在那些人看来,米哈伊洛夫的摄影则是玷污‘美,同时在政治上当然也是‘反苏的。”

米哈伊洛夫本人则如许自言其苏联时期的照片:“我向世人讲述的现象是后共产主义与后苏联的本质,它专属于这个世界,属于斯拉夫世界。俄罗斯一直是个社会动荡的世界,这在整个20世纪都是有目共睹的。”

而在1960~1970年代的世界,“铁幕”后面的苏联社会实况,世人并非“是有目共睹的”。米哈伊洛夫的摄影意义就在于,他用个人的透视眼光和照相机的功能,将苏联政权并不想让世人看见的社会真实景象记录下来,作为一份真实的影像史料,既见证了“俄罗斯一直是个社会动荡的世界”,也使人们“有目共睹”了20世纪被政治遮蔽的苏联真相。

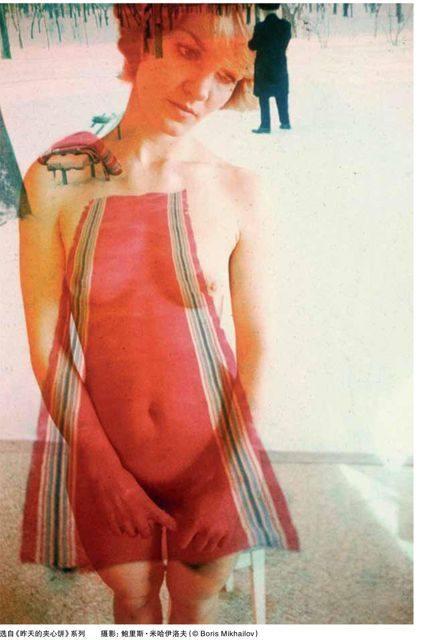

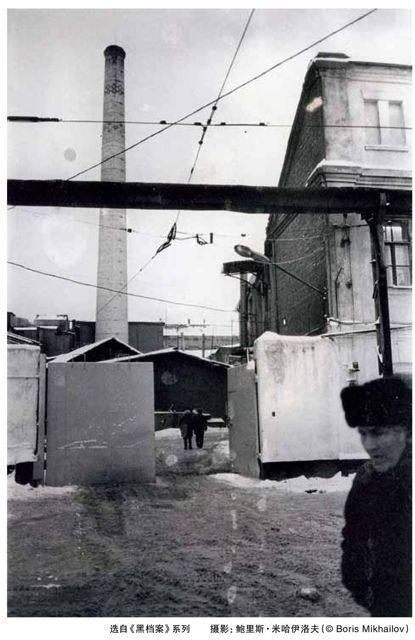

此展选择了米哈伊洛夫的两部分照片,一是作为社会纪实摄影的小幅黑白照片系列《黑档案》(BlackArchive,1968~1979),二是此前不太为人所知的彩色叠印的大幅“艺术创作”,米哈伊洛夫自己起标题为《昨天的夹心饼》(YesterdaysSandwich),展览图录全文引述了他写于2006年的关于此系列作品的阐释文字(王瑞译本):

1960~1970年代

(The Period 1960~1970)

在那个时代,一切事情都好像比现在显得更加相似、更加隐喻,有更多的含义、更多的解释,提供更多样化的事实,还有更多的象征意义。

——朱利安·巴恩斯《都市》(Julian Barnes,Metroland)

有一天,我无意中叠合两张幻灯片,因而造成的图像令我极感兴趣。连续替换另外的幻灯片,我获得了36个新的组合图像。如果我更换不同的幻灯片,我还能得到36个图像。这种材料可以通过任意方式进行迅速地汇集组合。人物、树木、建筑等一切都可以被叠层混合。

这个系列的标题《昨天的夹心饼》,来自我的方法:我在一张幻灯片上叠放另一张幻灯片,并将它们置于一个框架内。我的做法基于追求刻意的机会,但要完成这些随机组合,我又增加了一些计划的细节拍摄。幸运的是,女人皮肤的白度(这在苏联是不可取的展现)可以分离任何东西。对我来说,在那些日子里,我的视野就像通过一个女人的身体而见到了一个开放的世界。

美(Beauty)

我愿意把我与那个时期专职摄影审查工作的著名官员谢尔盖·莫罗佐夫(Serguei Morozov)的谈话公之于众。当他看到“夹心饼”图像之际,他大声说:“哦,不!这是很可怕的!”我回答说:“对艺术的干涉也是很可怕的!”莫罗佐夫沉默了片刻,然后宣布:“这东西只有等我死了以后才能展出!”其实,“夹心饼”从未得以在苏维埃政权体制下展出。

苏联的美学模式是正面形象与正式和谐的联合。如果一幅画要描绘美的事物,那么它看起来就得是快乐的生活;如果它描述了一些可怕的东西,就表明了艰难的生活,就可能被解释为“反苏”立场。鉴于比起特权的生活方式,我们的经济还相对比较平均化,“美”便表现为当时的一种特殊的丰富性。“美”在我们的社会里具有一系列必不可少的成分,一个美丽的俄罗斯女人必须有漂亮的金发,理想的风景必须是一个漂亮的金发女人坐在一棵白桦树下。“美”之词汇在苏联时期具有更重要的意义,因为俄语kra snoye既可以理解为古文中的美女(krasna devista)之“美丽”,也可以指红旗(krasny flag)之“红色”。

这些天来,我视“夹心饼”系列为颂扬美或表现美的缺乏的作品。我开始用平和畅快之美构创照片,但随之便陷入了媚俗,或唤起了单调乏味的丑陋生活。一个时代(An Era)

在那个时代,摄影师的主要报酬依赖朋友和那些看到我们作品的人。其中令我尊重的是立陶宛摄影师维塔斯·卢卡斯(Vitas Luckus),他在业界颇有名气,人们从苏联各地赶来探访他。他是个奇特的人,在家里像头狮子,成桶酗酒。

对我来说,卢卡斯的影像和他对摄影的热情,表现出了非凡的力量。可以说,他死于对摄影的热爱。那些日子,我们在厨房展示照片。卢卡斯邀请一位摄影师到他家观看他新的系列作品。那个摄影师不喜欢这些作品,并斥之为“狗屎”。卢卡斯抓起一把刀,问他“你在等着你刚说的那东西吧?”那位摄影师还没来得及收回说错的话,卢卡斯就一刀刺了过去,然后叫了救护车,但在确认他已经被杀死了之后,卢卡斯从窗口跳出去摔死了。

卢卡斯是战后苏联最杰出的摄影师之一,但一个艺术家在巅峰之际,怎么就无法容忍他人对其作品的贬损呢?我相信在那个苏联时代,特定的等级结构和不切实际的野心,刺激了此类事件的发生。

一种编码的现实(An EncodedRoality)

这是一个隐藏含义和以所有类型编码信息的年代。由于实时新闻的稀缺,每个人都在寻找最小片段的新信息,希望能从字里行间发现某个秘密。密码术成为探索禁忌问题如政治、宗教和裸体的唯一方法。“夹心饼”系列意图反抗官方的艺术教条,像所有非官方作品那样,它用自身的编码隐藏许多暗指的典故。

我不知道我制造的图像之隐藏意义是什么。在那些日子里,“第七艺术”影响了摄影美学,甚至将词汇借给了摄影。几乎在同一时间,辛迪·雪曼(Cindy Sherman)、南·戈尔丁(Nan G01din)也转向了电影美学,但她们选择的是纪录片路线。我们的电影表率是安德烈·塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky)和谢尔盖·帕拉杰诺夫(sergeiParadianov),他们提供了一个虚幻的世界。这就是为什么在摄影语境中,我们感兴趣的诗意美学超过纪录片的写实主义。“夹心饼”系列是把电影语言运用到摄影创作中,我的做法相当于将两个拍摄的镜头相互融合。

借喻仅存在35年的投影表现形式幻灯片为标题,《昨天的夹心饼》似乎有些陈旧,却象征着不同的图像组合:美、疯狂、尘污。很久以后(1980年代后期),当我在西方时,我把幻灯片印制成照片,但是梦想和技巧的世界不再像以前那样吸引我,隐喻不再感染我。于它的所在地,我为其直接和简单而目瞪口呆:“它仅为我所见,仅此而已。”

双重性(Duality)

每幅图像(两个幻灯片叠合)奇妙的一致性,恰如我自己身份的双重性——我父亲是乌克兰人,我母亲是犹太人。充斥于苏联的强烈的反犹太主义,造成了我的身份危机。我是什么人,犹太人还是乌克兰人?有一次我和妻子在散步,她跟我说起她逝去的祖母,我突然意识到我对自己之根一无所知。

在俄国文学中我发现了一个对我的“创意生活”的解释。存活在苏联艺术中的三个伟大的俄罗斯文化传统,前两个属于可称之为“世袭”的知识阶层:强权势力保护了大多数最循规蹈矩的思想者,给予他们身份地位和物质保障;第二个群体拒绝了强权,而活在他们梦想的未来记忆之中。第三个传统属于我称之为“新”的知识阶层,以俄罗斯文学中的契诃夫和屠格涅夫为代表。他们专注于那些少有文化传统和物质财产的普通人民。记忆缺失破坏了对未来的信心,换句话说,一切都发生在单一生活的两级。以自己的美学,摧毁过去和未来世界里形成的特殊观念。我对自己说,如果上述分类依然存在,我就属于最后那一类别。

蒙太奇(Montage)

对我而言,“世界观”这个概念支配两种意识类型:宗教的和无神论的。宗教意识基于整体上对世界的感知,即对神化空间的整体感觉。依靠知识的无神论意识将永不完整,其特征为制造一个支离破碎的分散世界观。我对世界的看法是无神论的,所以是不完整的——因此形成我的摄影蒙太奇。

我觉得有民族特色的蒙太奇对比很有趣,“德国”的蒙太奇是一种相当同质化的典型社会,是来自单一对象或主题的变换元素之组合,例如托马斯·弗劳尔舒兹(Thomas Florschuetz)的作品。“美国”的蒙太奇是一个不可能的组合,它结合了两个对象:一部汽车,一个人。如爱德华·凯恩霍兹(Edwardkienholz)的作品。就像美国社会努力吸纳各种文化,而不是在它们之间制造分歧。最后,“苏联”的蒙太奇,以我的“夹心饼”系列为例,是以相互冲突之含义的元素组合,反映了苏联社会的二元对立和矛盾。

与米哈伊洛夫的此文同时,《事过境迁留影长存》展览图录还登载了海伦·彼得罗夫斯基(Helen Petrovsky)标题为《鲍里斯·米哈伊洛夫:朝向一个新的普遍性》的评论文章。文中对“打破苏联官方的摄影禁忌”之《黑档案》系列照片的评论指出:有关苏联的各种文化和人种学的历史可以追溯到1960和1970年代的详细信息,这些黑白照片让人联想起家庭相册里的快照。他经常从路人后面抓拍,一个笨拙的无线电天线、老型号的汽车、空荡荡的街道交通岗亭,一个特别的女人发型、干燥的内衣、近乎怪诞的海报,甚至锅里的芦荟等等,符号化的细节几乎无穷大。事实上,这是一个时间匮乏和思想控制的时代,照片设法传达平庸的普遍性,重要的价值在于呈现历史真相。

彼得罗夫斯基认为:《昨天的夹心饼》在表现形式上是一个更复杂的项目。米哈伊洛夫采用双行的彩色胶片,以其所谓的“意外”有目的地搜寻,随之而来的是一系列组合图像,其讽刺的语气几乎是不可避免的。具有讽刺意味的是那些并列的产品:一个巨大的红耳朵出现在房子的外墙上,两名对话者站在大块生肉旁边,香肠开玩笑地挂在两个女人之间,许多事物投影般地在空气中悬浮。即使这个项目显示为一组攻击苏联的套话,这些照片作为其社会内部存在的现实映像,揭示了被定义为集体情感先验共享的记忆体。米哈伊洛夫告诉我们:过去,这是不可化约的地方或者是私人的故事,这样一些普遍的事物位于宏大历史叙事的边缘。“普遍性既不是推理,也不是从事件中汲取的教训,而是以基本的摄影移置行为来弥补过去的一种方式。”米哈伊洛夫的视觉作品避免了意识形态化的明确定义和二分法,它包含两个元素的普遍性,可以称之为辩证的。

总之,此展选择《昨天的夹心饼》和《黑档案》互映的“铁幕”背后的“红与黑”,揭示“社会主义现实主义”被摄影移置而“辩证”出来的真相,米哈伊洛夫以鲜明的下意识隐喻,时过境迁之后蓦然回首,“修正主义”化的“辩证法”之“变戏法”性质,被《昨天的夹心饼》戏谑表现手法来了个淋漓尽致的“以其人之道还治其人之身”,这便是鲍里斯·米哈伊洛夫的纪实摄影特有的当代艺术潜质之所在。

所有的历史影像都是世人认识和思考人类发展历程的凭据以及遐想资源,摄影师留下的社会影像,经沧海桑田的变故仍显历久弥新而并非陈旧,尤其会勾起世人的怀旧情感。当曾经满溢着时代信息的照片经岁月涤荡而事过境迁,刻画在照片上的历史纠葛也终尘埃落定。此后,那一张张被时间沉淀下来的久远的老照片,便渐次水落石出地焕发起足以传世的艺术光芒。

无疑,在摄影术起源地英国呈现的《事过境迁留影长存》展览,试图探究的主旨,显然是何以社会纪实照片可成为具有永恒价值的艺术作品。当然,这样的策展尝试颇具风险,或许不过是一厢情愿的一孔之见,或许想法不错但结果却流于刻舟求剑。毕竟,影像,尤其是社会纪实摄影的历史影像,是具有相当诡异悖论的复杂事物。更何况,艺术又是人世间最难以捉摸的形而上现象。

似乎,策展人的本意,不过如此而已:

“本次展览,那些属于新闻摄影规范部分的摄影师具有明确的主观性——摄影是一种直接的交流表示。相比之下,‘杰出的摄影,不受人们认为的报道或‘社会原因的事件模式之影响,也不受其自身审美风格之影响。或者说,它并非要极力显得看起来很像‘艺术。本次展览主张不为其丰富的含义硬贴上所谓的‘艺术摄影或‘纪实摄影的标签。艺术摄影无需削弱其审美价值。就像纪实摄影无需减弱其社会或证据的价值。无论是出自艺术家抑或摄影师之手的杰出摄影作品,都具有多元的取向维度……摄影表达是涉及外部现实和内心观点之间的客观性和主观性之间的一出戏,每一个艺术家或摄影师都加入了自己的鉴别力,拍照不仅是发现世界的过程,同时还是一个自我发现的过程。”

在我看来,此展的现实意义就在于:摄影艺术如今已是一个全球性的文化,此展以欧洲策展人的学术立场,挑战一直以来美国摄影史家的权威观念。在摄影术发明的故乡,从欧洲反观1960~1970年代世界范围的摄影现象,并且给予一种不同于美国摄影史观的文化诠释,应该是本次影展的特别意涵,足以引起特别的重视与思考。

责任编辑/段琳琳