大 人

邻居送来那封信时,我妈妈吴妙贞正在给我洗澡。这是我父亲立下的规矩——用我弟弟洗过的水给我洗,我从没想过澡可以自己洗,或是去钢铁路桑拿浴。别的地方吴妙贞都给我洗过了,她让我“自己洗洗那里”,她说的时候很不耐烦甚至有点怨气,说完把眉头紧皱的、涨红的脸转开了,好像我做错了什么。她这种态度总让我很尴尬。我站在汤水浑浊的大铁盆里,把紫色的药皂在手里搓转了几下,开始洗那里。这时传来了急促的敲门声。

金翠莲把一封白皮的信交给我妈妈,严肃地说着什么,一边飞快地探头往院子里瞭望,好像这小院里的炭仓、这间平房里面藏了什么她不认识的人似的。我赶紧蹲下。虽说让金翠莲看见了并不吃亏,我也并非觉得这具发育不良的身体有什么可羞耻。我蹲下,是因为讨厌这高得可怕的女人,她的脸那么长,还留着那么长的波浪发,有一双突出的金鱼般的眼睛、焦虑的眼神和一张更加突出的又宽又厚的大嘴,本该长门牙的地方只有一个她丈夫的拳头留下的豁洞,还有一对单薄的招风耳。这一切面部特征都加强了那种对恶毒信息情有独钟的气质。被这样的女人看见裸体是不吉利的。

院门总算是关好了。吴妙贞在院里拆开信,她一边看一边整理烫成大卷的头发,向前弯的细长的后颈露出两簇可爱的浅棕色绒毛。我之所以看得这么细致,因为没有见过比我妈妈更美丽的女人。她站在那儿看着信,背慢慢地驼了下去,就像我眼睁睁地看着她变老了。她捏着那封信,心事重重地朝屋门转过来,好像拿不定主意是该进屋,还是继续留在院子里。她慢慢地把信对折,又折了一次,拿指甲掐着折痕又捋了一遍,这才往屋里走。我注意到她的脸色苍白、阴郁。像被那个女人传染了什么病。

晚上,趁吴妙贞去外面上厕所,我和弟弟石头儿偷偷读了那封信。

半夜里,我被尿憋醒了。吓了一大跳。

惨白的月光插进屋里,斜斜地铺了半间屋。石头儿坐在里屋门前的马扎上,只穿着裤衩背心,攥着吴妙贞的一只尼龙手套,眼巴巴地凝视着父母卧室紧闭的门,无声地流泪。我觉得很不健康,而且很肉麻。我阴沉着脸走过去,指着他的床铺,做了一个决绝的手势,让他赶紧回去睡觉。

他在我面前站起来。我才到他胸口,我得仰起脖子看他。哭泣中,他的脸显得更加秀气,像个女人。

“哥,怎么办呀?”他低低地说。一边说,他又薄又长的嘴唇颤抖起来。他赶紧用手背挡住嘴。

“那个女人要敢过来,我绝对把她打出去!”我低低地说,“赶紧睡觉!”

我,甄英杰,矮小,牙齿突出,胸廓瘦弱,怎么看也不像我的父亲,那么高大俊美的神一样的男人的直系后代。“你是捡回来的吧。”为了安慰我,石头儿说,“别灰心,兴许你爸是个大官呢!你瞅那帮当官的,个小眉短,搁矬巴怠,长得还不如你好呢!”我狠狠打了他一顿。说实话,我并不关心我的弟弟。有一次我去同学家玩,他偷偷跟着我——他总是这样,总想跟着我——但我还是发现他了。我抓住他,踢他,把他摔倒在地。他哭着走了。我则一个人去了同学家。那天,不知道为什么,我脾气特别大。

不仅如此,我也从不关心大人的事。“甄英杰心里只有他的分数。”吴妙贞这么埋怨过。我只当没听见她这句屁话。如果我拿回好的成绩,父亲就很得意,而她会因为我父亲的得意而快活,那时我感到家里很幸福。除此之外的其他时间,他们更乐于看我弟弟石头儿的表演,我能看出,父亲和石头儿之间有种无法形容的默契,那时的生活对我来说是乏味的。然而这三个多月,我的家庭情况有所改观。父亲去无锡参加培训了。无锡,多么遥远的地方!火车得走两天两夜呢。自从父亲离家,吴妙贞沉默的光景多,石头儿那些拙劣的表演似乎很难打动她了。生活变得平和、宁静,大人的影响好像不存在,而我的心灵被一只看不见的手松了绑,被托起来,放在一张宽大、松软的眠床上,我体验到一种从未体验过的自由。当我蹲举三十斤重的哑铃,每天四组,每组五十次,接着扎马步持半头砖挥拳两组,每组一百次,想象着痛击我的敌人——那些小混混、体育生,高傲的班花、校花,全体蔑视我的人类的时候,以往那种仇恨的情绪越来越少,退化成了一种与吃油茶面的早点、午饭后睡觉一个小时、晚饭前洗头洗脚、每周六在石头儿后面洗澡一样的生活习惯。这些习惯虽说都算是父亲制定的,但是我现在执行它们,并不感到在按父亲的意志生活,我真切地感到我是在按照自己的意志活着,而这一切全是因为他不在这儿。真希望他在无锡的培训能够无止无境地延续下去,最好是永远永远别回来了。可我万万没有想到,事情会变成现在这样。

这天傍晚,我正在疯狂地蹲举哑铃。院门上的瞭望洞被人顶起来。我吃了一惊,随即心里一沉,他回来了。他瘦得像个鬼一样,透过洞口打量我,笑嘻嘻地招手让我过去拎东西。

门口堆了十几个旅行包、塑料袋、纸袋,甚至还有一根牛角柄的拐棍。他把拐棍挂在自己鼻子上,得意地展示给我看:“给你姥姥的。不错吧?”又拍着我的头说,“这小子。”

我把剩下的包拎起来。这时他已经走进屋了。他亲热地招呼吴妙贞和石头儿,我没听见他们回答。

我走进去把包全部放下。他又说:“你怎么不理你爸爸了?哈呀,这小子咋都练得走了形了?”他亲热地捏我的胳膊。接着坐下来,拉着我掰手腕。我尽了全力,而他纹丝不动,我们打了一个平手。我不确定他是不是在让着我,但也不太相信自己能扳倒他。石头儿和吴妙贞并排站在桌边。吴妙贞脸色阴郁,透着厌恶。这让我很惭愧。

石头儿显得不安,还有点心不在焉。

我们的父亲甄良善说:“怎么样,他妈?怎么样?嗬嗬。”他含情脉脉地看着吴妙贞,像有两块闪烁的宝石在他眼睛里滚动。“把东西收收吧?看看我给你带回什么好东西来。”

吴妙贞走进里屋。石头儿怜悯地看着他。他便好奇地微笑着,看着石头儿小声问:

“你妈怎么了?”

石头儿把眼睛转开,不耐烦地说:“你自己进去问呗。”甄良善又看着我,眼巴巴的,微微地躬下身,用耳语般的声音说:

“没事吧?”

我去外面继续练我的哑铃。直练得两眼发黑、喘不上气,才觉得对得起脚踏实地的自己,对得起这滚滚而过的光阴。在这期间,石头儿奔走于里屋门和我所在的小院之间,陆续给我送来如下信息:

“写信那女的,就那个‘一个诚恳的女人,记得吧?姓周,在人家厂子里负责接待!”

“我天,我天,我天,我天,我天,‘一个诚恳的女人是个女研究生!就那姓周的,记得吧?”

“完了!完了!完了,完了,完了,完了。据说人特别好!甄良善亲口说的!”

“他病了,她还照顾他!”

“你知道信为什么先寄到金翠莲家了吗?”石头儿忘我地说,他又高又直的鼻子几乎碰到我脸上。我举哑铃,等着他自己回答。他得意地看着我,不说话。我呼哧呼哧地举哑铃,斜眼看着他。

“甄良善把那个诚恳的女人给骗了!”他满怀憧憬地说,“你能相信吗,爸居然能想出这种骗人的点子来。哈哈哈哈。他。哈哈哈。他。哈哈。他把金翠莲家的地址告诉给人家了。”

龌龊。我气得说不出话来。几乎被他带岔气了。我说:“别跟我说了!”他殷勤地提起我放下的哑铃,一溜小跑收到炭仓里去。我一边做放松运动,一边想:看样子这事吵吵就过去了。而吴妙贞以后会不断地拿这件事情,半开玩笑或者是不开玩笑地挖苦甄良善,让他不断地处于下风,直到他们都变得很老,不得不以脊椎骨高于头部的姿态行走,还会争吵不休,就像电视里那种琐碎不堪,能让吴妙贞、我姑姑、我舅妈、我表舅妈、我姥姥她们落泪的夫妇。我汗津津地走进屋,从水缸里舀了盆凉水,开始洗头、擦身。甄良善的声音很大,不用像石头儿那样贴在门上我也能听见,可我不想听。

突然门开了,令我们惊讶的是,有阵子没有梳妆的吴妙贞穿戴着全套出门的衣服:葡萄紫的半袖针织连衣裙,这件在新城劝业场按批发价买的裙子很贴身,长度也合适,她走路的时候正好能露出漂亮的膝盖。她拎着原先一直放在里屋立柜顶的两口大箱子,脸色苍白,鼻子显得更细更尖,眼睛更黑更大。她面无表情地绕过满地的提包和袋子,放下箱子,命令我们收拾东西:

“赶紧把书跟上学的东西都收拾好,其他的都不要拿,咱们走,咱们不回来了。”

我们没看见甄良善。他躲在里屋,不出来。

我们老老实实地收拾好东西,跟随吴妙贞走出来。我提着一口箱子,吴妙贞提着另外一口。我们去推自行车,被她阻止了。“那怎么上学呀?”我说。

“没出息。”她严厉地看着我说。我才不管呢,我要正常地上学:没有好成绩,作为一个人,我还有什么可取之处呢!石头儿紧跟在我俩的自行车后面,他居然拎着我的哑铃,也不知什么时候拎上的。我对他说:“你上不上学了?去,把自行车拿上!”

那是礼拜二。礼拜日一早,我们搬进了大顺巷一个大杂院里的一间西房。全部家当还是那两口箱子、两个书包和三辆自行车。新家里除了白炽灯,没有可以称之为电器的东西。因为放学回新家要走不同的路线,我丢了几个住在工人村的朋友,又增加了几个住在旧城的朋友。在这陈腐的巷中,我与一个地痞不期而遇,我不认识他,也没跟他打招呼,因此他使劲地扯扭我的拇指。我的右手腕整个肿起来,一用力就疼,好几天没法握笔。这都不算什么,最让我难以忍受的是,新家所在巷子里那间老式厕所。敢情一百多年了,只有三个蹲位。另外,在自己家里,无论干点什么都能被全院的人瞭见,这也让人不快。我在家里蹲举哑铃,挥动砖头,院子里的老老少少就像看大猩猩一样看着屋里的我,这让我为周末即将到来的洗澡而惴惴不安。

还有,我没有自己的床了,现在三个人挤在一张小炕上,我不得不忍受另外两个人的体温,还有石头儿的口臭和呼噜。

好在饮食方面有所改善。在大北街国营菜市场卖肉的吴妙贞,养成了每天带肉回家的新习惯。

第一天我们吃了炒猪头肉,配菠菜汤。

第二天我们吃了涂抹香油蒜泥的馒头夹血肠,配菠菜汤。

吴妙贞恢复了前一阵子消失的活力。甚至比收信之前还要容光焕发。她每天依然早起,依然那么勤快地擦拭打扫这间破屋子,把破水泥地擦得像镜子一样。在我们入住前,她一个人粉刷了墙壁,更换了裂缝的玻璃,刮了新腻子,在破立柜里糊了新报纸,就像我们打算在这儿住一辈子似的。她看起来很开朗,我能感到新邻居们很喜欢她,就像过去那些邻居一样。他们也像工人北村那些邻居一样喜欢石头儿。吴妙贞穿着宝石蓝的印花布长裙,肉色的有暗格的丝袜和灰色高跟鞋,戴珍珠色手套,当她推着自行车走进破旧的有股泔水味的巷子,经过三个蹲位的老厕所,实在是走到哪儿就把哪儿照亮了。

第二次拿猪头肉当晚餐的清早,我们的三辆自行车在陈腐的陋巷里并排前进。看到甄良善站在小卖部旁边,微微躬着背,探着脖子朝巷子里张望。当我们能看清他的脸时,皱纹像在他脸上炸出一朵花,那双狭长的眼睛中闪动着好奇,甚至有些猥亵,他脑门上还架着一副金边圆片墨镜。吴妙贞放慢了速度。她和迎面骑来的卖杏干糖的吴老汉热情地打招呼,她和从女厕所里出来的王大大热情地打招呼,她从甄良善身边经过。我注意到甄良善张着嘴,上半身倾斜着向她靠近,像要把她吸进嘴里。石头儿主动落在了我们后面。

“爸。”我们听见他这么说。很快他追上来,于是我们又是三人并排向前骑了。第二天早晨又这样。晚上吃猪血炒菠菜的时候,吴妙贞说:

“我跟你爸已经离婚了。你们今后不要再去工人村旧家看他了。”她看上去有点羞涩,好像宣布她找了一个新男人。她没有做任何解释,也没再说别的。

翌日清早,我们推车一出家门,我注意到吴妙贞很紧张。她骑车的样子僵硬,跟别人打招呼时近乎过于兴奋。动不动就红了脸。她不断地抬起一只手臂整理头发。当我们远远地看到小卖部旁边那个人时,她竟然“哧”地一声笑出来,接着她从鼻梁到耳根全部变得通红。她瞪着路面,好像路面招惹了她似的。之后又是我们经过他,他又向她倾斜身体,石头儿落在我们后面喊爸。

没意思。真没意思。

这个甄良善带来的新习惯,让我再次感到生活很乏味,并且因为是他们三个同时表演,又是在这样的境况下,就像我被逼迫着赤身裸体站在暴风雪里看演出一样,这种乏味达到了让我难以忍受的程度。我就这么苦苦地忍受着,苦苦地捱了一个月。其间在屋里洗了四次澡,像在旧家时一样,都是吴妙贞给我们洗的,幸运的是,没人来打扰。直到那个中午,我们吃完午饭正准备午休,金翠莲来了。

这个高得可怕的女人像钻洞一般进入我们的新家。干而长的脑门上缠着绷带。告诉吴妙贞,她被她男人打了,给吴妙贞看被扯掉一撮头发的头皮。后来屋里只能听见这个女人沙哑的有些漏风的诉苦声。

“妙贞,你知道啵?甄良善没提成副主任,估计没戏了。不过我看他,好像也不觉得有啥,一下班,戴着个金丝墨镜,撅起屁股,蹬着自行车就颠儿了,骑得飞快。德性,还戴上墨镜了!那女的不是已经住进工人村了?你知道啵?呀,你还不知道呢?穿得可好看了,可时髦了,长得也好,听说还是个研究生么,挺开朗,要说哇,倒也不讨厌,人家自己还会做烤蛋糕呢,蜂蜜、鸡蛋、奶油烤的,就拿咱们这里的奶油烤的,还给我们送了一盘,还问我养鸡的事。唉,说到底,你们家甄良善可真不是个东西。”

“他跟我们没什么关系了。”吴妙贞说。

第二天清早,我们出门时,吴妙贞又变得紧张不安。远远的,我们又看见他了,小卖部的守望者,架着他的墨镜。我真的有点理解不了他为什么这么做,这么卑微、下贱。我第一次感到大人的世界这么难以理解。我唯一能得出的结论是,那个女人控制了他,改造了他。现在我没办法了。我准备等我将来功成名就,雇佣黑社会,干掉那个女人,恢复我们的家庭,让我们变得像以前一样:甄良善、吴妙贞看着石头儿的表演笑得死去活来,而我在旁边蹲举哑铃,对他们不屑一顾。

今天与以往不同的是,石头儿没有主动落在我们后面和甄良善打招呼。我们仨都阴沉着脸,直视前方,经过甄良善。当我们骑上大南街,石头儿突然豪气地说:

“妈,等我将来成功了,把这块地方替你买下来!”

我往前看了看,他说的很可能是凤仙阁附近这片繁华的地方。吴妙贞板着脸没理他。他又说:

“妈,我昨天偷偷去看了。那个女人根本没你好看。”他说完就扭过脸,越过我,专注地看着吴妙贞。

吴妙贞的脸变得更加阴沉,显然被这句话冒犯了。我不能理解她,我再次感到大人的世界真是不可理喻。她的脸气得发白,恶狠狠地甚至有些怨毒地瞅了石头儿一眼,厌弃地说:

“好端端个男孩子,怎么像个女人一样,婆婆妈妈,嘴尖毛长。”

石头儿眼圈红了,他耷拉着脑袋不说话,继而整张脸都憋红了。骑到大北街国营菜市场,吴妙贞向右一拐,骑了进去,好像我们是陌生人一样。我们兄弟俩继续往前骑,石头儿横过运动服袖子擦眼睛,“呜”地哭了。他的喉咙发出“咯儿咯儿”的声音。

当他哭得没有那么厉害了,我探过手去,摸摸他的后脑勺。他的短头发软软的,像小动物的皮毛。

从这天之后,我们的父亲甄良善保持着守望在小卖部的习惯。但也只剩他一个人表演了。有一天清早,他突然朝我们冲过来。他抓住吴妙贞的车把,迫使她下了车。

“她已经走了。”他说,含情脉脉地看着吴妙贞,还有点如释重负的意思。就好像我们一直派他盯在工人村的旧家,等那个无锡女人一滚蛋,就赶回来给我们报信。我很高兴。尽管我不愿意承认我很高兴。就是说,不用等到我功成名就,不用等什么黑社会出手,我们又能恢复以前的生活了,家庭又能团聚。在旧家延续过去的习惯,这种可能性强烈地吸引着我。

吴妙贞低垂着脸,不说话。任由甄良善抓住她的车把,把一根指头从她手套的镂空伸进去慢慢摩挲她的手背。她的眼珠在波动。石头儿阴沉着脸,看着地面。我们都沉默了好一阵,这时我和石头儿都避到了路边。我们不能再站成一排,巷子里上班上学的人不断经过。甄良善就那么忘我地挠她的手背,我还以为他要那么挠一辈子呢。结果他有点尴尬地又说了起来:

“她呢,是回去办手续。大概一个月再回来。回来我们就准备结婚。这个事你帮我拿个主意吧。这个月我跟她住在一起,可我觉得我不能没有你啊。我感觉我爱的人还是你。”他说着,竟然哭了,可那根手指依然不闲着,以一种狠毒的意志继续在手套里摩挲她。

吴妙贞也无声地哭了,她把那只手慢慢地缩回去,交到另外一只手里握着,好像怕它自个儿跑回去似的。她就这么抱着手,拿胯骨架着自行车,低着头哭。她说:“咱们没关系了,你不要这样做。”石头儿过去,一把推开甄良善,说:“妈,咱们走。”她差不多是被石头儿扶着,上了车。从后面看,她骑得还是挺稳的,背挺得笔直,依然是那么动人。我和石头儿追上她。

“妈妈,你很伟大。”石头儿说,说完他越过我,专注地看着她。

“你懂个屁啊!”我说着打了他一拳。他涨红了脸,落在后面,一句话也不说。这时我注意到,吴妙贞看着前方,面无表情。

晚上,我们吃完饭没多久,他们就陆陆续续地来了。吴妙贞对我这五个舅舅非常殷勤,她从立柜里取出一塑料袋瓜子、一盆卤鸡爪子、三包硬盒青桌山烟,又给他们倒茶。他们或坐或站,把瓜子皮和鸡骨头吐到地上。吴妙贞半坐半倚压着炕沿,手臂支住炕桌,拄着她美丽的头,笑吟吟地跟他们拉家常。他们几乎把所有的空间都占据了,而我似乎呆在哪儿都不对劲,我感到无所适从。

“哈呀,这小子长得这么高了。”我二舅吃惊地评价石头儿,他上个礼拜六刚在我姥姥家以同样的表情这样评价过石头儿。他看了看我,我注意到他的嘴巴张开了,好像想说点什么,但他把脸转开了。

“我发现这个学习好的孩子就是不长个,”我大舅答道,“那种不爱学习的孩子都噌噌地,长那么高。”他们都不看我,沉思地看着石头儿。

“你看看你弟弟,长这么高了!啊?”我三舅有点责怪地对我说,好像我做错了什么。

“不长个,知道咋,长脑子了么。要是不长脑子,就长个。哪能都长了。”我四舅笑眯眯地说。

我五舅给石头儿递烟,挤挤眼睛:“爷在你这个岁数,一天不抽烟就难受得不行,活不下去。”石头儿笑嘻嘻地叼上,跟他对着了,挨着他的腿蹲下,抽烟,一边像客人似的啃着鸡爪子。吴妙贞让我带着石头儿去对门老郑家做作业。

“呀呵,你还会抽烟呢,嗬嗬,这毬大个东西。”老郑的儿子对石头儿说。石头儿冲他挤挤眼,掏出一把瓜子请他吃。

我刚做完一道几何题,石头儿就跑了。

等我做完几何作业,石头儿急成赤白脸地跑了回来。

“出来,出来,出来出来出来出来。”他低声说,扯着我的袖子。我让他说。他急得直跺脚,跑到门口又跑回来,死命拉我的袖子,就像老郑两口子不存在似的。我只好出去了。

“他们准备去揍他一顿。”石头儿低声说。我不明白他在说什么。他瞪大眼睛,脸都扭歪了,又说了一遍。“他们已经去了!”他压低声音说。这次我听明白了,但无话可说。我不知道这件事情跟我有什么关系。我不知道这个永远围困着我、不让我独处、企图把我变成同谋的大人的世界,跟我有什么关系。

石头儿看着我,那么大的个子,我得仰头看他,他那双狭长的眼睛一眨一眨的,像不明白我为什么沉默不语。他的眼神饱含着深深的失望。他冲到屋檐底下推上他的自行车,蹬脱了两次才跨上去,他蹬风火轮般蹬着他的车去了。

我家的灯亮着。隔着贴了窗花的玻璃,能看到吴妙贞坐在炕上,抄着手,后背驼着。我只能看到她的侧面,她柔和而清晰的颌骨,她精致的耳朵、高耸的鼻子和她上翘的嘴唇。我隔窗看了她很久,她都没有注意到我,她都没有动过。

五位勇士归来的时候,我正趴在炕桌上温习今天的功课。自从我回来,吴妙贞一直坐卧不宁,像是我打破了她的平静。她坐在炕沿不理我,脚交叠在一块飞快地晃动。有时她下了地,装作挺悠闲的样子,走到门口,朝外面张望。他们刚进院,她自然而然地露出了有客人来访时的那种客气的欣喜。

她充满期待地看着他们一个接一个地进了门。他们一个接一个地叫她“姐”,但都没有说别的。进了屋,就站在那儿,也没有坐的意思。他们看我的时候,眼神都有点不耐烦。是我二舅先说话的。他撇了撇嘴角,挤了挤一边的眼睛,说:

“哥,要不你说哇。”

我大舅看着吴妙贞,仿佛在琢磨该怎么说。这时我三舅警觉地看了我一眼,没好气地对吴妙贞说:“事情搞砸了。”就好像事情是我搞砸的。

我大舅这才说:“姐,是这么回事儿么。我们也是按你的说法,想跟他好好谈一谈。结果是。你看。”

“老五。”我四舅沉思地接过话头。

我五舅一肚子气似的打断他,说:“我二哥!”

于是我二舅抄着手,不耐烦地晃动了几下肩膀,看了我一眼,好像他的视线晃到这儿不得已碰到了我,他说:“唉,我哥。”

我三舅瞪着他,将他的话打断,说:“你就是你么。说大哥干嘛呀。”

我二舅就瞪着我三舅说:“你敢说你没动手?”

“我二哥那下,”我四舅试图调解他俩,“没事儿,根本没事儿。”

“你快算了吧。”我三舅立刻说,“你那大皮鞋是不是专门为这事换的?”这时我们都注意到,我四舅居然在这么闷热的天,穿了那样沉重的一双大头军用皮靴。“是吧!”我五舅盯着这双崭新的大头皮鞋,笑嘻嘻地问我四舅,“你个社会渣滓,你还说爷呢。多会儿买的?”

我四舅阴沉着脸不说话,抄着手,谁也不理了。这么着,我大舅终于又开口了。

“我姐夫可能不行了。”他说,“你去看看吧。”

“反正不行——”我五舅看着地面,微微晃动着身体,慢吞吞地说,“爷们去偿命呗。爷们又不是为爷们自己。”说完他站直了身体,抄着手,倾斜着肩膀,看着窗外,瞧着挺委屈的。

“那该是谁的责任,就是谁的责任么。”我三舅说。

“你不就想说应该爷去偿命呗!”我五舅盯住他,抄着的手垂下去,身体朝他倾斜。我四舅挡住我五舅。我五舅坚持要往我三舅那边走。我四舅把我五舅往外推。我大舅开始劝我三舅。我二舅轻蔑地看着他们,飞快地挤着一只眼睛,叹着气说:“唉,没咋的,自己人先乱了。”我五舅喊了起来:“老三。”

“都闭嘴吧!”吴妙贞低低地说。她严厉地看着他们,她的眼睛变成了三角形,眼睛里面没有一点感情,我哭喊着管她讨冰棍吃的时候她的眼神就是这样,她说:“忽剌该,五个大男人,这么点事都办不好。”她的脸拉得又长又平,惨白惨白,像泥土一样冷冰冰的,两只三角眼瞪着他们。

他们低着头,都不看她。只有我五舅倾斜着肩膀,看着窗外。我二舅抬起头,微笑了一下,挤着一边的眼睛,说:“我们。”

“去去去,”她说,“白长这么大的搁揽子了。”说完把脸扭到一边去,不看他们。他们参差不齐地站在那儿,我四舅最矮,我五舅最高,其余三个差不多高,他们踩着瓜子皮、烟头、细碎的鸡趾骨和鸡骨棒。瓜子皮比较容易打扫,鸡骨头上沾着油脂,被鞋底一撮都成黑色了。我知道,她要打扫干净这些会很费劲的。桌上还有小半盆鸡爪子,还有瓜子,还有烟,原本都是等他们回来接着吃的。鸡爪子肯定是在刘奎老店买的,真香啊。我把脸朝着书页,一动都不敢动,生怕被他们注意到我的存在。我想象着鸡爪子掌心那块肉的味道。越想越饿。我不理解他们为什么还不走。吴妙贞站在门口。我不理解她为什么不离开那个位置,这样他们就能出去了。

“我那还有点事。”我五舅突然打破了沉默,“我先走了。”

他说完就走了。

我三舅环顾大家说:“那咱们也走吧?”他这么说着,视线迅速地从我身上扫过去,好像怕我看见他的情感。

“姐,”我四舅眼巴巴地看着她说,“那你有事打电话哇。”

她不看他们。于是他们低着头,以相同的姿势排成一队,一个接一个地走出门,进入黑暗。我突然听见我五舅在外面大声说:“姐,叫石头儿留下在那儿看着呢。”我奇怪他居然没真的走。吴妙贞咬牙切齿地低声骂道:“枪崩猴!你再叫全青桌山人都听见!”

等院里搬自行车、走动的声音都消失了,看样子不会有人再来了,她没有看我,突然说:“别学了。穿好衣服,走。”

石头儿站在屋门口看着我们把自行车推进小院。他的眼神不友好,甚至有些怨恨。我跟在吴妙贞身后走进屋,石头儿跟在我身后。吴妙贞走到里屋门口就停住了。我们三个一块看着他。

他蜷着一条腿,一只手捂在肚子上,另一只手向后伸展,手指张开,像要去抓什么东西。他手掌的皮肤看上去又干又硬,指根粗大,指尖弯曲,一看就是苦力人的手,我很奇怪那次掰手腕的时候为什么我没有这种感觉,我想也许是那时我太关注胜负了。他的鼻子、嘴角和耳朵里都有血。伸直那条腿的脚上,穿着石头儿淘汰的鞋底几乎磨平的帆布足球鞋。我知道,这样的鞋他还有好几双,都是石头儿替换下来的。我替换下来的已经扔了,不是因为他嫌弃我,而是我的脚比他的脚小得多。这么想着,我像个女人一样地哭了。我看着他另外一只没穿鞋的脚,那只袜子是破的,拇趾从里面伸出来。我想没有女人会帮他缝补袜子了。我哭得更厉害了。我都不知道我们是怎么走过去跪下来的。我拉着我的父亲的手哭。现在这只手凉冰冰的。我知道他再也暖不过来了。可我看着他的脸,觉得他根本没有死,或者说,他跟我想象的死人根本不是一码事。我不停地说:“爸爸,你放心吧。我不会让我弟弟受制的。”吴妙贞跪在他脑袋边,紧紧地闭着嘴哭,我感到她哭得都湿透了。整个屋子里都是她的眼泪。我注意到她从始至终没有碰过他。

她抬起眼泪汪汪的眼睛寻找。她扭过头,拖拽着她半个身子扭过去,接着她那张满是泪水的脸变得吃惊。我扭头看见石头儿就站在我们身后,看上去比平时要高,冷漠地看着我们。我吃了一惊。转念一想,也许他早于我们已经哭过了。

“你舅舅他们怎么打的?”吴妙贞说。

没有回答。

她的脸扭歪了。她又问了一遍,然后说:“我问你呢!”

石头儿看着她。

“你聋了吗?”她厉声说。

“他们就把他给打死了呗。”石头儿平平常常地说。

我又哭了。我不知道我今天怎么这么能哭。我攥着我父亲的手,哭得浑身颤抖。这时我隔着眼泪,看见吴妙贞站起来。她搂住石头儿的脖子,迫使他弯下腰,他们俩脑袋贴着脑袋,她温柔地说:“石头儿,完了要警察问起来呢,你就说你打的,不要说是舅舅打的,啊。”

“噢,行呢。”石头儿说。

她把头朝我微微扭过来,腰也微微地弯着,她的眼神严肃又含着温情并且饱含希望,说:“要警察问起来,你就说你什么也不知道。”我感觉这件事情非常残酷,但却蕴含着一种我不得不如此的默契。

“知道了。”我说。她继续看着我,眨了眨眼睛,好像还在琢磨我的话。她搂着石头儿的脖子,他俩脑袋始终贴在一块。我能看出石头儿这样弯着腰并不舒服,但他并没表现出厌烦,只是不看我们,也不看死人,好像在看着空气中我们看不到的一些东西。那似乎是另一个世界的东西。而我命中注定这辈子都不可能看到那个世界。

这时吴妙贞突然把脸朝石头儿扭过去,她用她那双漂亮的细长的手掌夹紧他的脸蛋,把他那张漂亮的像极了我父亲的脸都夹得变形了。脸蛋向前鼓出来,嘴唇向前鼓出来,鼻子变矮了,眼睛变圆了,他就像个孩子。“石头儿,你明白妈妈什么意思吗?”她紧张地看着他。

“嗯,明白的,我就说是我打的。”石头儿说,因为脸被鞠着,声音挺可笑。

她哭了,竖起手挡着脸,但我还是能看见她是张开嘴在哭。我从没见她哭得这么不成体统过。我姥爷死了,她也没这么哭过。刚才她也没这么哭过。她的嘴唇间有很多粘沫。我惊慌起来,我站起来抱住她,我说:“你怎么了?”说着我又哭开了。她歪在我怀里,任由我抱着,哭得不成体统,我没想到她的身体这么柔软、无力。她伸长了脖子,看着石头儿说:“你明白妈什么意思吧,啊?”

石头看着我得意地笑了笑,又望向她,这时他不笑了。“明白。”他说。

于是她推开我,擦干净眼泪,擦得呲牙咧嘴的,她不看我们任何一个,好像突然不认识我们兄弟两个了,去打电话了。

这么着,我们的生活终于恢复正常。只是没有了守望者,没有了陌生女人的来信,没有了父亲,也暂时没有了爱表演的弟弟。我们搬回工人北村的旧家。生活习惯最大可能地恢复了。

我们去少管所探望石头儿。我只探望过他一次。少管所那种充满了不可告人的规矩的氛围,以及石头儿那副满不在乎、似乎根本没有意识到自己处境的面孔,让我深深地不安。吴妙贞对他过度的紧张和殷勤,加剧了我的不安。我几乎没跟他说话,只是盼着赶紧离开。当我回到工人村的家里,继续我习惯的生活,我突然意识到,我弟弟失去的不仅仅是自由,而几乎是他全部的人生,一种强烈的痛苦摄住了我,仿佛有什么东西在胸口急剧膨胀,要把我撕裂,我哭着,感到一切都完了,我捶打写字台,不这样我就觉得我活不下去了。但是时间到了,我又遵循习惯去院子里蹲举哑铃、马步挥砖。

当我蹲举那对三十斤重的我父亲制作的铸铁哑铃,每天四组,每组五十次,想象着痛击我的敌人——我都懒得抹去眼泪。还有希望。我告诉自己,我一定要成功。等将来我功成名就,我就能救我的弟弟了。我要给他钱,让他买下凤仙阁那一带的地方。在十二月刺骨寒风的傍晚,我扎着马步挥动砖头,透过我呵出的白气,我痛击不存在的敌人。我宁愿相信,支撑这个世界运转下去的是一种公平的力量。

有一天清早,我冲好两碗油茶面的早点。我和吴妙贞一块吃完,准备一块出发上学、上班。我也像我父亲生前每天做的那样,检查自行车轮胎。今天不用打气。我用大别针把身上这件父亲留下的厚呢子西服的翻领别在一块,这样更暖和一些。她换好衣服,对着镜子,在临出门前最后一次整理头发。她穿着驼色人字呢的长大衣,那是她拿着杂志找裁缝做的,很显身材。我看见她大衣下摆露出黑色的紧身裤和紫红色高跟靴子。我偷偷穿过这条紧身裤,不过那是很久很久以前的事情了。她突然用一种漫不经心的口气说:“以后不管我怎么样了,你一定得把你弟弟管上。”我说,我知道了。

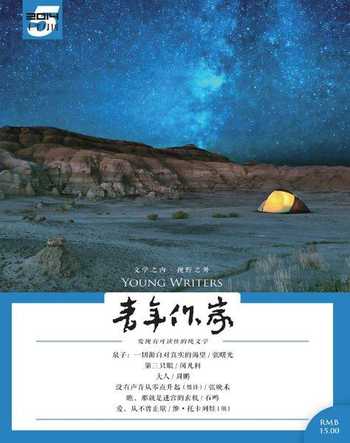

[作者简介] 周鹏,笔名“邢周”,2002年毕业于清华大学,工科专业。著有长篇小说《十三春》《八十四号公路》。对城市的看法是:一座好的城市应当有河流,有桥洞,有给流浪汉居住的地方。