经济改革对于中国劳动力流动和分割的影响

●王忠民 刘明

经济改革对于中国劳动力流动和分割的影响

●王忠民 刘明

自从改革开放以来,中国经济一直在以非常迅猛的速度发展着。伴随着不断升级的经济结构,也基于中国在越来越多的方面实施开放政策,中国劳动力分配以及社会分工也在发生着改变。文章着重研究中国经济改革后的劳动力流动问题。在这一时期发生的两项重大改革包括:计划经济的放松,以及户口制度的放松。文章分析了两项政策的放松所带来的社会经济学效果,以及地域性效果。此外,文章对作为劳动力流动和经济改革的副作用——劳动力市场职业分割的问题进行多角度的分析。

劳动力流动 分割 影响

一、中国20世纪90年代户口制度实行的背景及影响

在20世纪90年代放松了户口制度之前,在长达40年间,中国严格的户口制度控制了人口的多种流动形式,包括城镇——乡村流动,城镇之间的流动,以及乡村之间的流动。在此期间,居民若想要在非户口所在地长时间逗留,则需要通过复杂的申请,取得相关部门批准。这样严格的户口制度的执行目的是为了防止低效率的、未经监管和批准的劳动力流动。通常来说,居民会一直待在户口所在地,除非像工作调配(针对央企和国企的员工),去异地上大学等大事件发生。

此外,另一个使得居民在不同城镇或乡村之间流动变得非常困难的因素是:粮票以及一些其他生活必需品的票券的使用。政府通过发行票券来监管并记录国家的粮食以及生活必须品的发行量,而这在某一程度上也阻止了劳动力的流动。当时流通和使用较广泛的两种票券包括“地区票券”和“国家票券”。地区生活品票券是由当地的政府发行,居民持特定的票券和人民币可以到指定的地点购买食物以及生活必需品。地区类票券只能在特定地区的特定商店使用,发行渠道是与户口相关——每家每户都有粮本记载着每户每月应领取的各类票券的数量。另一种“国家票券”是可以在全国任何地方使用的票券。然而此类票券只能通过地方票券加上获得审批的申请才能换取。因而,迁移的居民在没取得当地的户口并且能领取地区票券之前,只能够使用全国票券,提高了他们的生活成本。因此票券制度的实行在一定程度上防止了居民们在城镇或者乡村之间流动。

自20世纪70年代末以来,经济开放政策吸引了很多境外投资者来到中国沿海地区,例如上海、浙江、珠江三角区等。伴随着中国政府对户口制度的放松,以及食物、生活必需品的票券制度的取消,市场经济逐步取代了计划经济,很多劳动密集型工厂在以上地区逐步建立了起来。在很多城镇和乡村地区,乡镇企业、村办企业和私人企业的建立,以及经济和其他方面的开放政策,促使中国政府放松了对于劳动力流动的监管,从而促使了90年代的劳动力流动大潮,并引导了中国劳动力市场的重组。根据农村经济研究中心所发布的数据,1988年,中国流动劳动力总数达到了2500万。到1994年的时候,这一数字达到了6400万,而到1995年的时候,数字更是增加到了8000万。截止1995年,乡村流动劳动力占到了乡村全部劳动力总数的18%,并构成了城镇全部劳动力的34%。

尽管中国政府放松了一些控制劳动力流动的政策法规,但是针对劳动力流动还存在着很多限制。自1984年以来,如果居民试图在非户口所在地逗留超过一个月的时间,则需要在抵达该城市的前3天内到公安局进行“暂住登记”成为暂住户。在2000年之前,移居其他城市的居民需要拿到3份相关的证明以及IC卡才能够合法地居住在非户口登记所在地。各种证明以及手续的办理一般需要260元人民币以及将近一年的时间(Zhao,2000)。尽管暂住证明曾经在2003年的时候短暂地退出舞台,但是在2005年之后又由于大城市犯罪率的提升而被恢复。

在1990年到2000年期间,针对企业、服务机构、人力资源机构、帮助流动劳动力应聘和租房的中介机构,以及房产中介机构的政策法规也非常繁琐且复杂。这些机构需要定期向当地的公安局报告这些流动劳动力的情况,并在发生变动的时候及时更新报告。这些繁琐的政策法规导致了当时一些情况包括:本地企业尽量避免招聘非本地人作为自己的员工;本地房东尽量避免将自己的房子租给非本地居民或者收取相较于本地居民更高额的房租。因此,这一系列的政策法规使得流动劳动人口在生活和工作上被歧视。

概括来讲,这些针对流动劳动人口、流动劳动人口雇主和为流动劳动人口提供中介服务的机构的政策,在一定程度上促使了劳动歧视现象的形成。

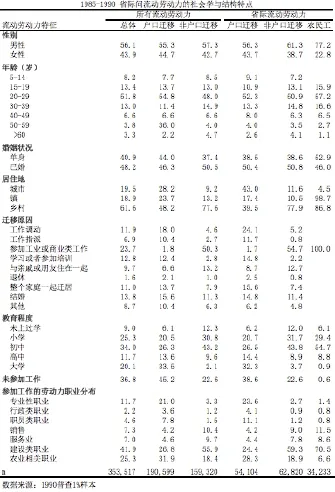

二、流动人口群体分析

自1979年的经济改革以来,经济学者们能够接触到来自更多渠道的、更丰富的数据,包括劳动力普查、国家范围内的人口普查,以及更专门化的劳动力流动调查(Mallee,1996;Chan, 1999)。根据Chan,Liu&Yang在1999年的论文数据,我们能够对当时户口迁移的劳动力和非户口迁移的劳动力(流动人口)情况有一个整体的认识。他们的论文数据是从中国1990年普查中抽取的1%样本。整个数据样本包括353517组个体样本,以及16个可控变量。

90年代户口迁移的途径一般是通过政府和其他官方渠道。例如国企或者央企的职位调遣;指派员工到其他地区参与国家项目;被非户口所在地的大学录取等。公安局会监管户口在不同区域之间的迁移。居民需要同时取得迁出地以及迁入地相关政府机构的批准。如果申请迁户口的理由不够充分,或是由于迁入地名额的原因,申请很有可能被拒绝。

从图1我们可以看出户口迁移的劳动力和非户口迁移的劳动力在某些程度上有一些共同点。首先,两组数据都显示:占比重最大的流动劳动力年龄组都是20~29岁,均占到了50%左右。在剩下的年龄组中,户口迁移的劳动力和非户口迁移的劳动力之间的差别都很小,表明了户口迁移的劳动力和非户口迁移的劳动力年龄结构很相似。

户口迁移的劳动力和非户口迁移的劳动力之间的差别也同样明显。户口迁移的劳动力中,迁出劳动力50%左右是来自于乡村,50%来自于城或者镇,而非户口迁移的劳动力中,则有75%左右是来自于乡村。两组样本中,劳动力受到的教育程度也有所差别。33.5%的户口迁移劳动力拥有大学学历,相比于1990年全国只有2%的6岁以上的人口拥有大学学历(Chan,Liu&Yang 1999)。而在非户口迁移劳动力中,只有2.1%的人拥有大学学历,占到大多数的是初中及以下学历的劳动力,占到了样本总数的90%。而在户口迁移的劳动力中,初中及以下学历的人只占到总数的50%左右。

图1 1990年中国普查1%样本

两组人群的差异还体现在迁移目的这一方面,对比非常强烈:只有1.8%的户口迁移的劳动力的迁移目的是去工厂做工或是从事个体经营,而在非户口迁移的劳动力中这一比重占到了50.3%。政府批准的迁移,包括调职、任命、上大学、参加培训以及结婚占到了户口迁移的劳动力的65.4%,与此相对的是,只有21.4%的非户口迁移的劳动力的迁移目的是以上这些。

三、影响劳动力迁移的因素

在了解了户口迁移的劳动力和非户口迁移的劳动力的基本情况和背景之后,我们就可以开始更深层次地分析推动劳动力流动大潮的因素有哪些。距离、迁出地区农业所占比例、迁入地外国直接投资情况、土地—劳动力比率都是可能影响户口迁移的劳动力和非户口迁移的劳动力流动情况的因素。

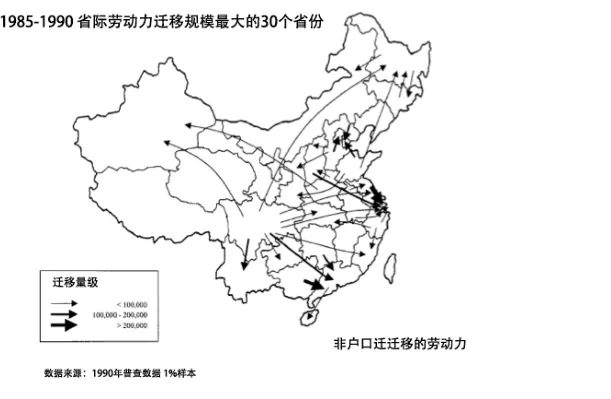

图2和图3显示了户口迁移的劳动力和非户口迁移的劳动力流入和流出的情况差别。从图3中我们能看到,对于非户口迁移的劳动力,比较受欢迎的目的地是:上海、浙江、江苏、广东、福建、北京。这一分布情况比较符合中国80年代初期经济改革时邓小平同志所鼓励的沿海地区经济开放从而吸引国外投资进入中国,特别是纺织、服装和玩具业等劳动密集型的企业在这些地区建厂的情况。沿海地区逐步兴起的工厂创造了大量的就业机会,吸引着农村劳动力从他们的家乡放弃农业相关的工作走出来,来到这些城市寻找工厂打工的机会。与此同时,一些中国的偏远地区,例如黑龙江和新疆同样也是热门的劳动力移民迁入地区。一些学者认为这一现象的造成是由于当时中国政府鼓励技术人员去支援祖国边疆的建设,而另一些人看到了这些边疆地区的商业发展的机会。这一现象也符合中国经济改革之后市场对于劳动力流动的作用。图2显示了户口迁移的劳动力流动模式,热门的目的地包括与非户口迁移的劳动力相同的目的地:上海、浙江、江苏、广东、北京。除此之外,非户口迁移的劳动力的热门目的地还包括:山东、四川。

图2 1985-199030个最大省份的户口迁移劳动力流动方向1990普查

图3 1985-199030个最大省份的非户口迁移劳动力流动方向1990普查

通过图2和图3的对比,我们能够看到,对于非户口迁移的劳动力,距离对于他们的阻碍似乎对不是明显,而对于户口迁移的劳动力,他们更喜欢迁移到距离比较近的临近省份而不会选择横跨一段很长距离。一种解释是户口迁移意味着这些迁移的劳动力会有很大可能性在迁移目的地长期安定下来,所以往往会选择和自己原来居住的地方文化、气候和语言更相似的地方,以便于有他们能够更迅速地适应新环境(Ding,1994)。而对于非户口迁移的劳动力,大部分并不是整个家庭迁移,而是单人迁移而几年后再返回自己的家乡,所以迁移目的地的文化、气候和语言因素并不会影响他们试图在城市中找到更高工资的工作时目的地的选择。

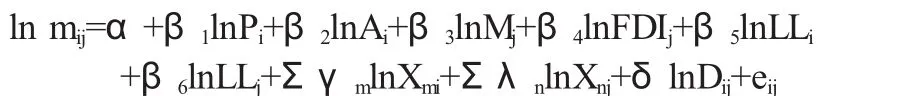

根据Chan,Liu&Yang的数据所做出的线性回归分析可以得出量化的结论。在此之前,我们对一些变量进行定义:

mij:总迁移率:在1985年-1990年期间流动劳动力中从i省份迁移到j省份的数量*【以1985年人口为基数】

Dij:距离:i省份省会到j省份省会的铁路距离;

Pi和Pj:人口:在1985年i省份和j省份的人口数量;

Ai:i省份农业产出比;

Mj:j省份移民传统;

FDIj:j省份外国直接投资;

LLi:i省份土地—劳动力比率;

LLj:j省份土地—劳动力比率;

Xmi:社会经济影响因子:i省份的社会经济影响因子。

地区之间迁移的常用的双对数模型,再根据之前的分析可以变形为以下形式:

图4显示了以上线性回归分析的结果。首先,迁移距离对于户口迁移的劳动力来说的确有很大的影响,而对非户口迁移的劳动力来将则没有显著影响。迁出地人口总数也是影响户口迁移的劳动力的一个重要因素,但是似乎对非户口迁移的劳动力没有影响。根据布朗新古典主义模型:迁出地人口密度应该是一个促使劳动力外流的因素;一个地区“土地—劳动力比率”越高,应该越能够吸引劳动力迁入,因为会更容易找到农业相关的工作。但是数据测试的结果显示,尽管这个新古典主义模型的能够在一定程度上解释非户口迁移的劳动力流动情况,但是与户口迁移的劳动力流动的情况完全相反,表明户口迁移的劳动力与非户口迁移的劳动力进入的劳动力市场并不相同。

图4

迁出地农业所占比例似乎对户口迁移的劳动力和非户口迁移的劳动力都没有明显的影响。迁出地“土地—劳动力比率”对于户口迁移的劳动力有着正相关的影响,而对于非户口迁移的劳动力有着负相关的影响。一种解释是户口迁移的劳动力更青睐工业化更发达的地区,也就是“土地—劳动力比率”比较低的地区。而对于非户口迁移的劳动力,如果他们在家乡有足够的耕地(或者说他们的边际生产力比较高的时候)他们离开家乡外出打工的几率就会比较低。回归分析的结果显示迁入地的“土地—劳动力比率”同样支持这一结论。迁入地的“土地—劳动力比率”对于户口迁移的劳动力有着负相关的影响,而对于非户口迁移的劳动力有着正相关的影响,显示了户口迁移的劳动力并不喜欢迁入到“土地—劳动力比率”高的地区,但是非户口迁移的劳动力则青睐这些地区,原因是他们有更大的机会找到高收入的、与农业相关的工作(该地区的边际生产力比流动劳动力的家乡要高,因此工资也更高)。一般来讲,一个地区的总劳动力中从事农业相关产业的人的比率越高,则表现了该地区出现劳动力过盛的可能性越大。这一指标同样经常被应用于量化一个地区的工业化程度(Kuznets,1982;Nielsen,1994)。迁入地外国直接投资(FDI)对于户口迁移的劳动力和非户口迁移的劳动力都有着正相关的影响,而对于非户口迁移的劳动力的影响更显著。高FDI预示着该地区有着更多的工厂和工作岗位。

四、劳动歧视

在了解了户口迁移的劳动力和非户口迁移的劳动力的数据之后,让我们仔细了解一下乡村流动到城镇中寻找工作的非户口迁移的劳动力的情况,这一流动人口群体在社会或者新闻报道中也被称为“农民工”。

根据中国政府发布的蓝皮书,我们可以明显地看到流动人口(农民工)和城镇居民之间的收入差距。从观察来看,流动人口基本上构成了城市中“3-D”工作的绝大多数(注:3-D工作指Dirty Difficult Dangerous),而这些工作通常都是城镇居民所不愿意从事的工作。这些流动人口基本上从事着职业阶梯中最低层的工作,并被主流社会从空间上以及社会地位上边缘化了(Chan, Liu&Yang 1999)。流动人口与城镇居民之间巨大的收入差距并不能够被市场调节的推动力来解释。一个能够解释这一现象的理论是托达罗的预期收入差异论。非户口迁移的劳动力,特别是从乡村地区流动到城镇地区的劳动力,他们在城镇地区的预期收入都要远高于之前在自己的家乡所能赚得的收入。这意味着,劳动力的流动不仅仅受到当地工资水平或者失业率的影响,也被流入劳动力的预期工资所影响着。而预期工资的计算公式是目前工资乘以找到工作的概率。

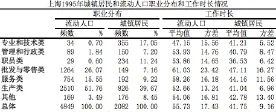

根据Chan,Liu and Yang等人在1999年所做的一项调查研究显示,流动人口和城镇居民之间的工作情况有着很大的差别。以下一些基础的指标能够让我们对当时的情况有一个大致的了解。

(一)招聘歧视

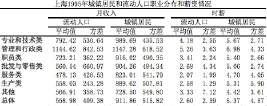

从图5的1995年上海流动人口和城镇居民职业分布图中我们可以看出,最大的差异体现在生产业:51.76%的流动人口都从事着这一行业而只有39.67%的城镇居民从事这一行业。而在专业和技术类的工作中,只有0.7%的流动人口从事这一行业,而在城镇居民中,则占到了17.05%。1.84%的流动人口从事管理和行政类工作,而这一比例在城镇居民中则高达7.2%。与此同时,0.6%的流动人口从事了职员类工作而城镇居民中从事这一职业的比例则在11.24%左右。

图5

教育水平、接受过的培训等的确可能影响两组人群的职业分布的情况,但是根据Chan,Liu and Yang等人的工作成果,他们已经将两组人群的人力资本因素作为需要考虑的因素纳入到分析职业分布的分析中。而且数据的结果显示,当将教育以及培训的影响因素排除的时候,两组人群的职业分布仍然存在比较大的差异。图6显示了,如果排除教育以及培训等因素的影响,流动人口中从事“上层工作”或者说“白领工作”的预测值应该是9.25%左右,而统计的真实结果却只有3.36%左右。在同一类别的职业中,城镇居民中从事预测值应该是14.49%左右,然而统计数据的真实结果则高达36.69%。通过对比预测值和真实结果,我们可以看出,针对流动人口来说,在“蓝领工作”这一分类下:实际从事批发和零售业的比预测值低5.62%;实际从事服务业的比例比预测值低14.95%;实际从事体力劳动的比例则比预测值高26.46%。针对城镇居民来说,在“蓝领工作”这一分类下:实际从事批发和零售业的比例比预测值低23.13%;实际从事服务业的比例与预测值之差,以及实际从事劳工业的比例与预测值之差则相互抵消掉了。

图6

简要概括来说,我们可以看出,在流动人口中,只有预测值的33%真正从事“白领工作”,而从事建设类工作的人数则超过了预测值的1.5倍。针对城镇居民来说,情况相反:从事“白领工作”的人数超过了预测值的1.5倍,而从事批发零售业等工作的真实人数则仅达预测数值的20%。通过这些数据,我们可以轻易看出,流动人口在应聘“白领工作”的时候受到了招聘歧视。除此之外,“蓝领工作”这一大类别中,流动人口在应聘服务类工作的时候也受到了招聘歧视。而在建设类工作以及批发和零售类工作中,招聘者则比较青睐流动人口。

(二)工资歧视

图7显示了1995年,上海流动人口和城镇居民的工作时间和工资。当我们分析月工资的时候会发现,在从事同一类工作时,城镇居民的平均工资高于流动人口。针对“上层工作”这一类别,其中“职业和技术类工作”和“职员类工作”这两类工作中,城镇居民和流动人口的工资差均在200元左右,而从事这一类工作的流动人口的工资仅平均在800元左右。在“下层工作”中,城镇居民和流动人口的工资差则更大一些。在“批发及零售业类工作”中,城镇居民的月平均工资是904元而流动人口的平均工资则只有560元。在服务类工作中,城镇居民的平均工资是823元而流动人口的平均工资则只有478元。在建设类工作中,城镇居民的平均工资是889.62元,而流动人员的平均工资只有558.03元。当我们计算时薪的时候,我们发现在从事同一类工作的人群中,流动人口受到的歧视似乎更严重。“上层工作”中的歧视似乎比“下层工作”中的歧视要小一些。“职业和技术类工作”中“城镇居民/流动人口”收入比率是1.3565;“管理类工作”的比率是1.2784;“职员类工作”的比率是1.5836。在“下层工作”中,“批发及零售业类工作”收入比率是1.8881;“服务类工作”的收入比率则高达2.2705,“建设类工作”的收入比率是2.0581。

图7

因此,由以上的数据我们可以得出,城镇居民和流动人口的在应聘以及工作中的确受到了不平等的对待。然而更严重的问题是收入不均等可能会诱导效率的损失。两组劳动力的职业分割也许还会妨碍自然资源和人力资本的有效配置从而成为中国经济发展的阻碍以及产生社会不稳定因素。

五、结语

自从2000年以来,中国政府逐渐意识到流动人口进城工作的所面临的严峻问题。因此,大多数本地政府颁布了相关法规,以保障获得了“暂住证”的流动人口的权益。不同城市之间的法律法规并不相同,但是大多数都包括了以下针对取得了“暂住证”的流动人口的补贴:那些取得了“暂住证”的流动人口可以在当地申请驾照、法律援助、产检补贴、社保、社区提供的帮助(例如职业生涯指导)、孩子的教育(不需要付相当于本地生源10倍的借读费)以及孩子的疫苗。在这些法规颁布之前,只有本地户口持有者能够获得以上的补贴。尽管在消除流动人口与城镇居民之间的收入差异的过程中仍有许多需要改进的地方,但是我们可以看到中国政府已经有了一个良好的开始。

[1]Chan K W,Liu T,Yang Y.Hukou and non-hukou migrations in China:comparisons and contrasts[J].International Journal of Population Geography,1999(6)

[2]Chan,K W.Internal migration in China:a dualistic approach,in F. Pieke and H.Mallee(eds)Internal and International Migration:Chinese Perspectives(Richmond,Surrey:Curzon Press),1999

[3]Ding,J.H.Zhongguo renkou shengji qianyi bieliuchang tezheng tan (Characteristicsof cause specific ratesof inter-provincial migration in China), Renkou yanjiu(Population Research),1994(1)

[4]Fan C C,Huang Y.Waves of rural brides:Female marriage migration in China[J].Annals of the Association of American Geographers, 1998(2)

[5]Kuznets,S.The pattern of shift of labor force from agriculture, 195-1970.The Theory and Experience of Economic Development. (London:Geoge Allen&Unwin),1982

[6]Meng X,Zhang J.The two-tier labor market in urban China: occupational segregation and wage differentials between urban residents and rural migrants in Shanghai[J].Journal of comparative Economics,2001(3)

[7]Nielsen,F.Income inequality and industrial development:dualism revisited.American Sociological Review,1994(59)

[8]Zhao Y H.Rural-to-Urban Labor Migration in China:The Past and the Present.Rural Labor Flows in China,pp.15—33.Berkeley:Univ. of California Press,2000

[9]张小燕.对马克思的分配理论和我国当前分配制度的思考.连云港师范高等专科学校学报,2005(3)

(作者单位:中国石油吉林石化公司吉林吉林132021)

(责编:贾伟)(责编:贾伟)

F240

A

1004-4914(2014)11-018-04