上海临港地区产业集聚与城市化发展互动关系研究

李 贞

改革开放以来,中国城市化高速发展,工业化和就业的聚集催生了大量工业开发区、产业园区、高新技术开发区等。2000年以后,综合性新城的规划建设又集中涌现,新城建设可以看作传统开发区的升级版,更加强调产业发展和城市化发展的融合。新城是城市中心区人口疏解和产业转移的重要载体,同时也面临自身经济社会持续发展的压力。新城规划普遍会借鉴国内外城市发展的先进经验,在功能塑造上强调生态、智慧、宜居、宜业,在城市形态上强调高起点规划、高标准建设,在产业发展方面强调新兴、科技、高端等。从现实发展情况看,有些新城依托老城区而建,在产城融合和人口集聚方面占得先机;有的新城距离城市中心区较远,受中心城区的辐射带动作用较弱,常常会出现人口集聚落后于产业集聚、城市功能落后于产业功能的现象,城市公共配套体系难以支撑产业发展需要,产城融合面临困局。近年来,关于产城融合方面的思考和研究较多,已成为城市规划领域关注的热点[1-3]。

本文通过对上海市临港地区在不同城市发展阶段的人口和建设用地变化分析,研究产业集聚与城市化发展互动的规律、问题和原因,从而探讨实现产城融合的规划策略。

1 产-城互动的一般规律

根据城市新兴区域的发展经验,产业空间集聚与城市化是一个相互促进的过程,只有当产业空间集聚与城市化建立起良性互动机制[4],城市化才可以走上稳定的发展轨道。从产业空间集聚对城市化发展的作用[5]分析,在工业化初期,工业发展所形成的集聚效应对城市化产生直接的带动作用;当工业化进入中期阶段后,产业结构和消费结构升级的作用超过了聚集效应的作用,工业比重上升对城市化演进的带动作用明显减弱;当工业化演进到较高阶段后,对城市化进程起主导作用的产业逐步由工业转变为整个非农产业。从城市化对产业空间集聚的作用[6]分析,城市的集聚功能和城市化的经济效应,是产业空间集聚的推动力。城市化的本质是人口城市化,城市人口集聚会形成对第三产业和工业品的规模化市场需求,从而带动第二、三产业迅速发展。此外,城市化进程的推进可以加速基础设施建设的现代化,为产业的空间集聚提供良好的外部条件。充分认识产业空间集聚和城市化之间的互动关系,准确把握工业化发展所处的阶段,是进行城市规划和政府决策的重要前提。

2 临港地区概况

临港地区位于上海浦东新区东南端、杭州湾入海口北岸,紧邻上海浦东国际机场和洋山深水港,总面积315km2。开发临港地区是上海建设国际航运中心的重要战略决策,目标是依托洋山深水港,在东海大桥登陆处建设一个港-产-城三区联动、相互融合的现代化滨海新城。临港地区目前分为主城区、重装备产业和物流园区、主产业区、综合区以及临港奉贤分区五大板块。2005年国务院批准设立洋山保税港区,其陆域部分约6km2即位于临港地区物流园区板块,洋山深水港主要发展国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等业务,现已成为上海港集装箱吞吐量增量的重要推动力。临港地区作为上海新兴发展的重点区域之一,在杭州湾北岸产业集聚区和上海市先进制造业布局中正承担着重要角色,重装备制造业发展十分迅速,已形成新能源、船舶、海洋、汽车、航空、工程机械等产业。据统计,截止到2011年底,临港地区已完成产业项目、基础设施、社会事业等固定资产投资980亿元,引进产业项目176个,工业总产值保持55%的年均增幅,税收收入保持30%以上的年均增幅。城市开发建设方面,主城区已建成市政道路约80km、住宅建筑面积约125万m2、商业办公楼宇建筑面积约80万m2,学校、酒店、商场、医院等城市配套设施相继建成使用。

3 临港地区城市发展阶段分析

根据对城市建设和产业发展等相关资料情况的梳理,临港地区城市发展大致可以分为以下几个阶段:

(1)总体谋划和建设起步阶段(2002—2004年)。2002年,配合洋山深水港区一期工程开工建设,上海海港新城规划选址启动,位于核心地区的滴水湖正式开挖。2002年8月,上海市人民政府批准《海港新城总体规划》,规划用地面积约160km2,规划控制范围基本相当于目前的临港地区中心区和物流园区的范围,是临港地区总体规划的雏形。在此基础上,2004年《上海临港新城总体规划(2003—2020)》由上海市人民政府正式批准实施,规划用地面积达到297km2,规划建设用地面积165km2,规划期末总人口为83万。总体规划明确临港地区(当时称临港新城)是上海国际航运中心的重要组成部分,要打造综合型滨海新城和具有辅城作用的战略重点发展区域,并成为以现代装备制造业为核心的重要产业基地之一。临港地区划分为中心区、主产业区、综合区、重装备产业和物流园区,并明确了中心区一期建设区(21km2,含滴水湖)、重装备产业和物流园区等先期开发建设区域。同年,中心区一期建设区控制性详细规划批准实施。

(2)产业快速发展和配套设施集中建设阶段(2005—2009年)。2005年以后,根据“港开、桥通、城用”的目标,重装备产业区和物流园区、主城区的重大工程项目相继开工建设。2008年临港地区新增奉贤分区,成为产业发展的又一关键点。为支持产业区、主城区和社区建设,在总体规划的基础上,临港地区开展了各个层面的规划编制工作,有效指导了建设项目的落地实施。在此阶段,重装备产业区和奉贤分区集聚产生了国家新能源装备、大型船用关键件、汽车整车及零部件、海洋工程装备、工程机械等五大主要产业门类,航空产业和战略性新兴产业也得到发展,产业的迅速发展带动了临港地区人口的增长和城市化水平的提高;主城区一期建设区的基础设施框架基本形成,大学园区、航海博物馆及一环区的部分商办楼等功能性项目也相继建成,同时在房地产形势持续走高的背景下主城区居住用地的出让达到自开发建设以来的顶峰。

(3)体制转型和产城割裂问题凸显期(2010—2013年)。2010年,临港地区管理体制发生变化,主城区划归浦东新区派出机构管辖,其余片区仍由上海市派出机构进行管理。在此阶段,临港地区的发展重心仍是重装备产业区和主城区。随着第二产业不断集聚发展,产业工人和管理者对城市交通、生活配套的需求不断增长,产业区为此建设了为企业配套的公租房,并依托老城镇开发了大量商业、娱乐、办公等设施。主城区为了尽快导入人口,也在努力发展并完善住房、医疗、教育等城市配套,并在旅游业、现代服务业发展等方面进行积极的探索,启动了一期建设区之外的控详规划编制,为重大功能项目的引进和落地创造条件。产业区和主城区各自得到发展,但是并没有出现人们预期的产-城互动的局面,管理体制的割裂一定程度上也限制了城市规划的统筹安排。2013年,临港地区管理体制再次发生变化,市、区两个派出机构重新整合成统一的市级机构,上海市给予特别的政策支持,临港地区迎来新一轮创新转型发展阶段。

4 临港地区产-城互动关系分析

4.1 人口和建设用地规划实施情况

图1 上海临港地区人口与建设用地增长分布示意图① 人口增长数据采用五普和六普数据进行对比计算。

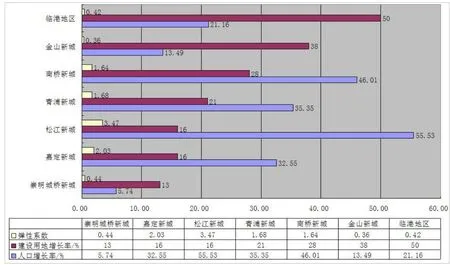

图2 上海部分新城区域人口与建设用地增长弹性系数

根据临港地区总体规划,至2020年规划居住人口约83万人,其中中心区(主城区)规划总人口为45万人。规划城市建设用地约164.8km2,其中中心区(主城区)约36.3km2,主产业区约57.1km2,综合区约19km2,重装备产业和物流园区约52.4km2。根据2010年六普数据,临港地区现状常住人口总量约20.7万人,仅占规划总人口的25%,从人口增量的分布来看,重装备产业区及物流园区、主城区人口增量最高;2011年,临港地区现状建设用地约占规划建设用地的46%,已建成用地同样主要集中在主城区、重装备产业和物流园区(图1)。

4.2 人口与建设用地增长弹性系数分析

本研究引入人口与建设用地增长弹性系数(PEI),并通过与上海市其它新城的横向比较,判断临港地区建设用地增长对人口增长的贡献程度。

弹性是指一个变量变动的百分比相应于另一变量变动的百分比来反应变量之间的变动的敏感程度。弹性的大小可用弹性系数来衡量。

弹性系数=y变动的百分比/x变动的百分比

人口与建设用地增长弹性系数即人口增长率与建设用地增长率之比,可反映人口对建设用地增长的反应程度,其公式为:

PEI=(( △P / P)/( △C / C))×100%

公式中,PEI为人口与建设用地增长弹性,P为人口总量,△P为人口增长量,C代表建设用地,△C代表其增量。

按上式计算,PEI=1表示人口与建设用地同步增长;当PEI>1时,表明人口增长快于经济增长;当PEI<1时,表明人口增长速度慢于建设用地增长速度。

以上海7个新城规划范围为比较对象,建设用地增长率根据2006和2011年的现状数据计算;人口增长率的计算方式为:根据2000年五普和2010年六普常住人口数据计算人口年均复合增长率,以此推算出2006年和2011年常住人口,从而计算2006—2011年人口增长率。7个新城中,临港地区近5年的常住人口增幅排名第5,仅高于金山和崇明,而城镇建设用地增幅则排名第1。根据PEI计算结果可以看出,松江新城>嘉定新城>青浦新城>南桥新城>崇明城桥新城>临港地区>金山新城,临港地区PEI排名第6,仅略高于金山新城。其中,崇明城桥新城、临港地区、金山新城的PEI均小于1,表明人口增长速度慢于建设用地增长速度;相比之下,松江新城、嘉定新城、青浦新城和南桥新城的PEI均大于1,表明人口增长速度快于建设用地增长速度(图2)。

临港地区人口与建设用地增长弹性系数偏低,反映出当前临港地区在工业化快速发展、城市建设规模不断扩大的背景下,人口导入速度相对过慢,一定程度上也反映出产业发展没有带来相应的人口城市化水平的提高。

4.3 产-城互动关系分析

临港地区规划建设的目标是依托洋山深水港,依港建城,以城促港,并发挥深水港口优势,发展装备制造等先进制造业,体现的便是产城融合的理念。近年来,临港地区基础设施和生态环境不断改善,“临港制造”正逐渐形成品牌并不断壮大,但同时也受职住分离、人口增长过慢等一系列问题的困扰,社会关注程度越来越高。产业区的迅速扩张带动了人口的不断增长,并与周边小城镇初步显现出小范围产城融合的趋势。而从整个临港地区来看,产业区、保税区和主城区之间没有实现联动发展,说明临港地区的发展还远没有达到产城良性互动的阶段。

主城区基本的规划定位是为产业集聚区提供现代化城市服务配套,但空间距离等客观条件制约了主城区与产业区的互动。洋山港区与主城区的联动不足主要体现为主城区的城市生活配套服务不能满足洋山港区的需要以及两个区域的产业互动循环没有实现,当洋山港的航运业能够发挥出区域产业影响力时,对航运、金融、贸易等生产性服务业的显著需求才能够推动相关企业在主城区形成集聚。

5 临港地区产-城割裂原因分析

5.1 产业发展缺乏一体化的规划

临港产业区、保税港区、主城区从各区域的自身角度出发制定发展规划,各区域的功能定位和基础设施规划无法有效地衔接和统筹,临港与浦东其它区域在相互关联产业领域也缺乏统一协调和规划,不可避免地出现重复建设、错位发展等不协同状况。

5.2 严格的功能分区导致空间上缺乏有机联系

临港新城产业区和主城区的空间形态和主要功能各不相同,从规划上二者之间的联系并不紧密。在用地性质上,产业区以工业和仓储用地为主,辅以对外交通、道路广场和市政公用设施用地,基本没有居住用地,产业区衍生出来的居住需求和综合配套需求在规划上主要依靠主城区解决。由于管理体制、建设成熟度、空间距离、交通条件等因素制约,主城区对产业区的服务支撑作用尚不明显,通过承接产业区居住和配套需求的外溢来实现主城区人气集聚的规划设想短期难以实现。

5.3 主城区人口导入缺乏产业支撑且职住分离问题显著

主城区本身由于缺乏产业支撑,难以提供与第三产业相关的就业岗位,对当地劳动力的吸纳能力有限,人口导入速度缓慢,进一步导致城市公共服务配套缺乏市场需求而发展滞后。主城区常住人口中大学园区的师生占绝大多数,为大学教职员工配套的住宅小区目前入住率都在60%以上,而且在大学园区附近形成了功能较为完备的生活配套区,是主城区人气最旺的地方。除大学园区外,主城区其它已建住宅小区入住率基本在15%—20%之间,反映出职住分离问题的客观存在,目前在主城区工作的政府机关、事业单位、国有企业干部职工等绝大多数靠班车通勤,每天来往于上海市区和临港地区之间,形成潮汐式的上下班人流。

5.4 产业人口对主城区城市功能需求不足

从城市发展阶段看,临港地区仍处在工业化快速集聚发展的通道,工业化发展带来就业岗位的增加,对产业集聚区内部人口城市化具有直接的带动作用,这个阶段在产业区集聚的人口以一线产业工人为主,也包括研发人员、管理人员等,学历层次普遍不高,收入水平也较低,人们所需的居住、生活等配套功能在邻近的小城镇内即可以得到解决,还没有形成对第三产业的规模化市场需求;市场需求的长期匮乏使得主城区内与城市配套相关的服务业迟迟得不到发展,教育、卫生、交通、宾馆等生活配套设施尚待进一步完善,很多企业员工都在周边的小城镇购买住房、安家落户,而少数在临港新城购房的产业区员工存在上下班交通不便等难题,而且临港新城定位为中高端的城区,对于产业区企业一线工人而言生活成本较高,限制了人口在主城区的集聚。

6 结语

临港地区各个功能分区之间缺乏联动的现状,直接影响整个地区的产业竞争力和资源配置效率,导致人气集聚缓慢。为加快临港地区实现产城联动、融合的格局,建议进一步统筹临港各片区的产业发展规划,着重提升主城区自身的产业功能,加快主城区城市公共配套功能的完善,并探索特殊的居住政策和人才引进政策等,以快速集聚人气。在强化产城融合的基础上,逐步把临港地区建设成为浦东高端人才生活集聚区和先进制造业的集聚区,为上海国际航运中心建设和中国(上海)自由贸易区建设做出更大贡献。

References

[1]林华. 关于上海新城“产城融合”的研究——以青浦新城为例[J]. 上海城市规划,2011(5):30-36.LIN Hua. Discussion on the“ Urban and Industrial Integration”in the Suburb of Shanghai—Taking Qingpu New City for Example[J]. Shanghai Urban Planning Review,2011(5):30-36.

[2]刘瑾,耿谦,王艳. 产城融合型高新区发展模式及其规划策略——以济南高新区东区为例[J]. 规划师,2012(4):58-64.LIU Jin,GENG Qian,WANG Yan. Industry-city Integrate Development Oriented High-tech District Development and PIanning Strategies:Jinan East High-tech District Case[J]. Planners,2012(4):58-64.

[3]贺传皎,王旭,邹兵. 由“产城互促”到“产城融合”——深圳市产业布局规划的思路与方法[J].城市规划学刊,2012(5):30-36.HE Chuanjiao,WANG Xu,ZOU Bing. Spatial Integration of Industrial and Multiple Urban Functions[J]. Urban Planning Forum,2012(5):30-36.

[4]徐璐,张明龙. 产业空间集聚与城市化的互动关系研究[J]. 北方经济,2006(3):66-67.XU Lu,ZHANG Minglong. Study on the Interaction between Industrial Agglomeration and Urbanization[J]. North Economics,2006(3):66-67.

[5]江激宇. 产业集聚与区域经济增长[M]. 北京:经济科学出版社,2006.JIANG Jiyu. Industrial Agglomeration and Regional Economic Growth[M]. Beijing:Economic Science Press,2006.

[6]刘荣增. 产业•城市•区域:关联与机理[M]. 郑州:郑州大学出版社,2004.LIU Rongzeng. Industry,City and Region:Association and Mechanism[M]. Zhengzhou:Zhengzhou University Press,2004.