近代辞典的尴尬:如何应对洪水般的日语新词?

陈力卫

(成城大学 经济学系,东京 1578511)

一、新名词的浪潮下

一般来说,语言并不因某一事件而发生剧变,但这一事件往往会给语言变化带来一定的契机,中日甲午战争是影响近代中国的一个重大事件,它的失败反倒唤醒了晚清士人的救国之心,康梁他们提出以强敌为师,开启留学生东渡之先河,随后兴起的“广译日书”则成为另一种新的冲击波,广泛波及晚清的政治、思想、文化。当然,面对这股东学热潮,特别是在语言上“东瀛文体”亦即新名词的涌来,引发出士人的诸多病垢,从张之洞1904年在《学务纲要》中对引进日本名词发出的警告到后来进入民国以后康有为对梁启超行文的规劝,都同出一辙,视新名词为猛虎野兽一般。20年代张相文〈新名辞诗〉可映照一斑:

自欧化东渐,中国之道德伦理,扫地以尽。倾险好乱之徒,时假一二新名辞以自便其私,而世变乃不可问,此不独国家之祸,抑或人类之忧也。王玫伯初办两广师范,所出布告,偶用优待诸君语,学生见之,群起鼓噪,谓此待奴隶语也。吾辈本为广东主人翁,何须优待,一唱百和,有类疯狂。来宾瞿君丽轩(富文)乃集新名词为二律以讽之。自由叹云:据乱升平转太平,自由钟动共欢迎。野蛮界在纤微辦,奴隶根因腐败成。破坏主权终武断,保存国粹始文明。海天倚棹舒长啸,独立苍茫百感生。团体叹云∶欧力东渐亚力殚,自强久望体能团。国无宪法方针误,民亦强权议院难。社会几人真组织,风潮一旦快奇观。诸君时局惊新否,簇簇英雄正揭竿。

(张相文,1929:18A)

这里面以“优待”为契机将当时被认为“不雅驯”的日文新词“优待、自由、野蛮、国粹、团体、强权、社会”等咏入诗内,以展示这一时段的风潮。从思想史和文化史上对这类文化保守主义的立场展开的议论和研究已有颇多积累①,但对于洪水般地涌进中文的日本名词,作为汉语规范的辞典本身是如何消化处置之的,却少见议论,这其实也正是本文所要观察和追述的问题,即在上述大背景下,近代以后的汉语辞典也面临着同样的尴尬:对于来自日本的新名词该如何界定?如何收录?又如何诠释?

本文通过分析近代几本主要中文辞典处理日语新词的方式,发现在编撰方针上基本呈现出两条思路:一是收录那些日语本身形态特征明显的词以彰显日语进入中文的状况;而同时,对那些可以理解、较为“雅驯” 的日语新词则以英文对译的形式来减弱其日语由来的特征,回避这类语词的出自,以达到一举两得的效果:既维护文化保守主义的面孔,又促进新词新概念与国际接轨的步伐。

二、早期的“和文奇字”与新词表

所谓日语新词是一个比较宽泛的概念,如果要确定其内涵的话,一般可以举出以下几种:

a日语国训及国字:

娘、料、困、判、安、勤、届、障、当、配、济、淋、畠、畑、忰、麿、円、刄、辻、込、梶、迚

b日语固有词:

训读词- 立场、取缔、取消、组合

音读词- 卑怯、文盲、化妆、企画

意译词- 抽象、哲学、细胞、归纳

音译词- 俱乐部、瓦斯、浪漫、虎列拉

c汉语词的援用:

借古汉语作译词- 演绎、观念、范畴、主义

日语衍生的新词义- 料理、写真、出血、异动②

20世纪初期似乎对此加以区别的意识十分淡薄,一般将上述a、b、c类统称为“新名词”。由于中文本身是字本位的语言,所以最早关注的也是a类的单字问题, 比如,傅云龙的《游历日本图经》(1889)卷20上的“附录日本异字”中,共收录了中文没有的41个日本固有字,诸如:畠、畑、忰、麿、円、刄、辻、込、梶、迚、遖、俤、偖、扨、掟、抔、拵、働、嘸、榊、軈、鰯、鱈等。然后在梁启超《和文汉读法》中更是留意中日汉字间的不同,将此类字特列为一节 (第四十二节)来加以介绍③,而与中文同形异义的“和汉异义字”则另设一节(第三十八节),如:“筋、噂、流石、矢張、兎角、最早、左迄、折角、遖、譯無、成丈、勝手、油断、其代リ、思ハズ、都合、餘程”等,这两类一般统称为“和文奇字”,经过近代第一本日汉辞典《漢譯日語大辞典》(1907)④的补充扩大后,逐步增多,连近代最权威的《中华大字典》(1915)⑤也开始对这类汉字的日语意思加以注释:

濟猶訖也。日本語謂審查訖曰審查濟。債務償訖曰辦濟。

(陆费逵 欧阳溥存,1915:1106)

当然该字典中也收录了不少源自日语的词,如:

経濟學。日本用以譯英文之Political economy。我國又譯為理財學或計學

(陆费逵 欧阳溥存,1915:1105)

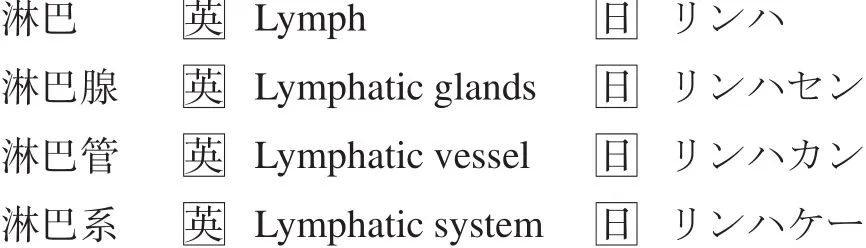

这种观察成为中国人看日语特征的一条谱系,即从形态和意义特征上一眼就可分辦出的日语词,只要进入中文辞典就不得不对之加以解释。但另一方面,对那些可“望文生义”的日语新词,则采取尽量回避其出处的方式,与中文自己创造的新词视为一同。所以,除了典型的、遭到当年士人议论病垢的一些词外,究竟有多少日语新词进入中文,实际上并没有一个具体的统计。好在要看其在中文的使用过程,新词集和辞典之类当是绝好的材料。比如,留日中国人1903年编的《新尔雅》,共收录了近2442条新词,其中当然也包括严复等中国人自己创造的新词⑥。但另一方面,我们也注意到,更多的新词表则是由在华外国人所编辑的,他们均是采取英汉对译的形式,加快与世界的接轨,由此也反映出他们对新词的敏感程度。如:

(1) TECHNICAL TERMS C.W.MATEER 1904

(2) TECHNICAL TERMS GEO.A.STUART,A.M.,M.D.1910

(3) NEW TERMS FOR NEW IDEAS A Study of the Chinese Newspaper A. H. MATEER 1913

(4) HANDBOOK OFNEWTERMS A. H. MATEER 1917

第一本狄考文(C.W.Mateer,1904)的《TECHNICAL TERMS》所收录的新词,大部分是当时中文自己创造的新词,但也开始收录来自日本的新词,如:“形而上学、哲学、腺、卫生学、物理学、科学、动产、爱国心、引力”等,到了1910年由其夫人增補的第二版《TECHNICAL TERMS》中,更是增补了不少新词。如将Communism的译法由“有无相通”改为“共产主义”;在Society初版的译法“人世”之后加上了新的译法“社会”。而这两个新词均来自日语。

第三本则是从中文报刊上摘取了大量的新词,当作当时外国人学习汉语的教材,其中的绝大多数又编为新词手册,即第四本1917年出版的《HANDBOOK OF NEW TERMS》,其中共收录新词约一万条,有趣的是该手册首次用J标注出了以下来自日语的74个新词:

adherent僧侶、appellate court high大審院、arbitration仲裁裁判、arbitration treaty仲裁条約、arbitrator仲裁、attorney-at-law 辦護士、authority, to have支配、authorize 裁(認)可、bayonet 銃刀、biplane 複葉式飛行器、bishop僧正、blow one’s own horn 法螺、bricks 煉瓦、butter 牛酪、ceremony of ship-launching入水式、chief justice 法相、 cholera 虎列拉、church property寺院、cinematograph 活動写真、company(for business)会社、concession(for residence)居留地、confederated 組合、correspondence course(of university)校外科、court(supreme or of cassation), appellate大審、court house裁判所、despatch通牒、director( of affairs of society)理事、electric torch 探見電灯、employees 職工、exchange(money changer's shop) 两替屋、fnishеd 終了、fаsh light懐中電灯、foreign minister外相、foreign things舶来物、frightfulness 辣腕、gelatine pad(for copying)寒天版、gland 腺、grand多大、home secretary 内相、in 裏面、memorandum覚書、methods手續、minister of agriculture and commerce農相、minister of navy 海相、minister of war 陸相、minister of prime首相、motor car自動車、necessities of life衣食住、оffсе (building) 事務所、officers,military士官、one sided片面、one sided affair片務、oral,oral communication 口頭、passport 周遊票、photograph写真、plead a case辦護、 pope法王、reference library 参考文庫、regulate取締、remain a short time 逗留、return trip(of steamer)帰航、robust健康、rowdies浪人、scholars(of school or college) 生徒、special permission,to grant特許、start 出発、station,r. r.驛、stimulus刺戟、subscribed capital for enterprise 基本金、sugar 砂糖、 timber 木材、trade 企業、trading post場所、votes,to get得点、wrestling, art of柔術

(A. H. MATEER,1917)

这些新词里如“两替屋、觉书、手续、取缔、组合”等都是日语固有词,“外相、内相、法相、农相、海相、陆相、首相”等也都是日本独特的命名。

但这个新语集里并没有将学界已认定的日语新词:“目的、美学、世纪、文明、取消、美术、普通”标上J的记号,反之却把“大审院、大审”等源自汉译西书《联邦志略》(上巻)的词算作日语新词⑦。由此我们可以看出,所谓“日源词表”最初就没有一个严格的标准,多依据编者自身的判断能力,就是说还是将形态及意义上特殊的“和文奇字”类容易视为日语出自的。如果仅以此类为日语新词的话,那根本没法证明“洪水般”涌入中文的实际状况。

三、近代汉语辞典的尴尬

(一)《辞源》与《王云五大辞典》

面对洪水般涌来的日语新名词,本来汉语辞典的收录可视为中文使用的一个指标:即有多少日语新词被汉语认可、吸收?但颇为纠结的是我们发现,具体注明“来源于日语”的日语新词其实多是上面所说的在形态及意义上具有日语特色的词语,因为它们与中文太不相像了。而对于那些所谓具有普遍意义的近代新词新概念则颇费心机,注不注明出处既有编者辦析辞源的能力问题,更多的则是在文化保守主义的大旗下,出于一种民族主义的考量,尽可能少论及其日语背景。中国最初的近代汉语辞典《辞源》(1915)在吸收日本由来的新词时,就是采取这种方式的,刘凡夫(1993:2)从《辞源》中抽出180条“日源词”加以分析,发现在经济、政治、法律、文化、教育领域收有85词,这意味着“当時的中国留学生较之自然科学,更多是投入人文社会方面的学习”。而且,“可以将这些词分为三类:音读词、训读词、外来词。其中音读词有104个,训读词有65个,外来词则有11个。后者(训读和外来词)约占整个词数的40%” (劉凡夫,1993:3)。沈国威(2006)的研究则加上1931年的《辞源》续编,看其前后(1915和1931)的不同和收词态度的变化,并分析其原因,列举出《辞源》(陆尔奎等编撰,1915)正编“日源词·日本参照词”292条和续编(陆尔奎等编撰,1931)72条,共364条。其中除去那些日语特征显著的词条外,还收录了具有普遍意义的近代新词:“人事、企业、共和、利润、博士、商法、士官、探险、教授、法医学、演说、消防、登记、算术、索引、经济、胃溃疡、舞蹈、号外、道具、化妆品”等以及将官和尉官的各级军衔。但其所占的比重并不大。像“舞台、代表、团体”这类屡遭病垢的“日源新词”,却并没有注明其出处。

这种做法后来也被同属商务印书馆系统的《王云五大辞典》(1930)所继承,但与《辞源》的处理方式大相径庭的是其收录的词更多注重外表上象似日语的词语。下面举出其收录的127个日语词(标底纹的词与《辞源》相同):

音读词73个:調印、登録、下女、配達、配当金、手数料、番地、酸素、便当、辦当、後見人、出張所、代料、窒素、臭剥、臭素、濠州、戸主、寒暖計、晴雨計、写真、案内、心配、浪人、法定、果実、遠足、澤山、運轉手、道具、大佐、大尉、大審院、大層、大分、大工、支配、独語、故障、奏任、素描、持續、贅沢品、日支、日常、置換、胃潰瘍、馬鹿、段階、居留地、開港場、印紙、興行、尺鉄、桑港、企業、入夫、判事、判任、料理、文部省、外務省、内務省、蔵相、執達吏、辦護士、醜業婦、会社、合名会社、合資会社、米国、焮衝、圓壔

训读词23个:取締、取締役、取消、取次、打消、富籤、組合、場合、相手、相方、申立、申込、割合、割引、為替、言葉、手形、手紙、仲立、漬物、問屋、勝手、小供

音训混读(湯桶读·重箱读)20个:見本、切符、荷物、株式会社、株式合資会社、株金、株券、假出獄、手数料、控所、口絵、並製、並等、卸売商、大蔵省、仲買人、缶詰、高利貸、奥付、劳働組合

外来词(汉字表記)11个:護謨、沃度、沃度丁幾、沃度-、沃度加里、沃剥、封度、燐寸、独逸、胃加答児、单舎利別

与《辞源》相比,明显是训读词和外来语増加了比例,占到整个词数的42%左右。这应该是多收了日常生活用语的结果,所以感到“纯日本的”词多了一些。当然这也可以看作20世纪30年代以上海为中心的实际语言运用状况的反映。只是站在现代汉语的角度来看,以上已多为“死语”,留下来的只有以下这些词:

高利貸、登錄、取締、取消、借方、户主、写真、浪人、道具、大尉、支配、故障、素描、持續、日常、置换、胃溃瘍、居留地、企業、場合、料理、組合、晴雨計、寒暖計、便当、株式会社、蔵相、大蔵省、内務省、外務省、文部省

当然,我们会发现所谓来自日语的近代译词“哲学、动机、人格、社会、主义、经济”等在该辞典中并不标出其日语来源,也就是说该辞典刻意回避了这类词的出处问题,它实际上是用附录<专门名词英汉对照表>(3600余条)的形式来包囊这些能与英文接轨的词,比如上述《辞源》里的“共和、经济”以及“共产党、共产主义”等都以英文对译的形式出现在此表里。这种做法与著者后来编的《王云五新词典》(1943)的思路有关,在其中更是进一步把上述“配当、支配、下女、印紙”等日语词也都找出汉籍出典来对应,并提出:“近来国内流行的许多新名詞,国人以为传自日本者,其实多已见诸我国的古籍”(王云五,1943:1)这一观点。这种认识当然是承清末新名词论争的衣钵,为其消减“日源词”提供另一证据,从该书的出版年来看,当然也与时局的转换不无关系。

(二)《辞海》的对应

《辞海》(1936)最早的策划、启动始于1915年,当时中华书局创办人陆费逵先生决心编纂集中国单字、语词兼百科于一体的综合性大辞典,最终它是“以我国原有的字书、韵书、类书为基础,着重吸收美国《韦伯斯脱新世界美国英语词典》的特点而编成的, 全书共收词目85803条,其中语词(包括单字)占百分之四十一,百科占百分之五十九。由于百科的比重已经超过语词,并由于书末有中外大事年表、行政区域表、译名西文索引等附录, 所以它已不是语文辞书而是综合性辞典”(舒池,1982:182)。

我们如果从近代知识转型的角度来关注《辞海》的编撰的话,就会注意到20世纪初的头20年,从小学教科书到各个领域的基础学科建设都已经过了日本文化的渗透,也就是通过翻译日文汲取近代知识的这一步骤。与之相比,进入30年代后,中国的眼光逐步放大,如上所述,开始以美国为榜样全方位地吸收西方知识来对应西方学术体系。至30年代中期, 随着专业术语的选定完善,这种学科建设和学术体系与外国的接轨基本完成,而《辞海》所反映的应该是这一时代最为先进的知识体系,那么,在这一知识建构过程中,我们关心的问题仍然是日源词汇所起的作用如何?即《辞海》收录的日文新词的规模和其诠释是否反衬出时代的特征,也就是由日本因素向美国因素的转换反映在哪些方面的问题。

较之上一节所述的辞典对应,《辞海》则有所不同,虽然它实际上也是给某些词标注“源出日本语”的,比如下面的例子:

支配 指挥分配管辖之意。源出日本语,我国近亦习用之。

配当金 日本语中习用配当,略近分配之意,如谓配当案配当金等。

下女 日本称侍女为下女。

料理 日本人谓烹馔曰料理,乃此义之引申也。

场合 日本语,犹云情形、时候也。

道具 日本称一切器具谓道具,即用佛家语也。

取引 日本谓交易曰取引,交易所曰取引所。

取次 日本语,以自己之名义,为他人之计算,为商行为者,曰取次。我国谓之行纪。

*取消 谓取既成立之行为消灭之,使不生法律的效果也。

取缔 日本语,管理、监守之意。

手形 日本名票据曰手形,如称汇票曰为替手形,本票曰约束手形。

*手续⑧与程序同,谓办事之格式次序也。

割引 日本语:折扣也。票据贴现亦称割引。

株式 日本称股份曰株式。

会社 日本称公司为会社。

*但书⑨法律条文中含例外之意者。

*俱乐部⑩音意两译,俗称总会。

*团体 多数人以共同之目的而结合之集团也。有合一宗族而成者,有合一地方、一事业而成者。

组合 日本称二人以上出资合营之事业曰组合,相当于我国之合伙。又以称组合员间之共同为目的之团体;如同业组合、产业组合等是。

(舒新城,1936)

但我们看得出来,标注“日本(语)”字样的词已大大地缩小,比如,加*号的词不再标记“日本的”字样,而且对那些貌似日语的词均不予采纳,如:《辞海》没有收“打消、手纸、手数料、见本、切符、荷物”这类训读词,也没有收“故障、作品、高利贷”这类音读(或音训相混)词。

对于这一动向、沈国威(2006:53)指出:“至1931年底出版的《辞源》(续编),其中所收录的日源词,日常用语几销声匿迹,绝大多数是百科性词条,这似乎表明大规模地借用日本语词已经告一段落”。的确,较之一二十年代的那种全面引进带来的抵触情绪,进入三十年代后明显对貌似汉语词的百科词要宽容得多,也就是不再去对其来源做深究。这背后的原因又是什么呢?

四、“译名西文索引”的幌子

《辞海》对新词的收集在当时是个主要任务,陆费逵在<编印缘起>亦云:新辞不但搜集困难,而且舶来名辞,译音译义,重复冲突,决定取舍,亦甚困难”。其<编辑大纲>的范围里列举了八条收录原则,其中三条:

3.流行较广之新辞;

5.社会上农工商各业之重要用语;

8.科学文艺上习见习用之术语;

(转自舒新城,1936)

以上都是与新词新概念相关的。舒新城任主编时,他“嘱同仁遍读新书新报”,可是进展十分艰难,“尝有竟日不得一二词者”(转自周颂棣,1987:143)可见当时日语新词的浪潮业已告一段落,且大多融汇到汉语之中。周颂棣(1987:144)在回忆中说:“我进入《辞海》编辑室以后,在杭州的几个月内,舒新城分配给我做的工作很简单。他把当时美国出版的一部中型辞书《林肯百科辞典》交给我, 要我把其中收入的外国人名(日本人名除外)逐条翻译出来,由他亲自审阅并经过选定后,就交给练习生把这些条目抄录下来,作为《辞海》的部分初稿。”这种带有西文对译的人名、地名和百科词除收在正文外,还都可以在附录的<译名西文索引>内得以检索。但实际上,在这类百科词中,我们发现很多是出自日语的,如:

自动词、自动车、自转车、日曜学校、时代错误、紫外线、胃溃疡

在回避标记“源自日语”后,等于是经过“源自西文”这一包装,将这些词统统纳入<译名西文索引>之内。这一做法与我们上文提到过的《王云五大辞典》(1930)的<专门名词英汉对照表>同出一辙,而一些近代概念更是通过这一方式来迅速吸收为中文的。

比如,“-主义”作为日源新词,其传播最容易反映这一事实(陈力卫,2012a),我们看看下面《辞海》(1936)的收录情况:

唯美-、利他-、利己-、禁欲-、古典-、公社-、

共产-、构图-、驮驮-、享乐-、表现-、未来-、

希腊-、人文-、人道-、理想-、帝国-、印象-、

重商-、军国-、神秘-、现代-、国家-、虚无-、

机会-、视觉-、乐天-、议会-、人格-、急进-、

写实-、修正-、温情-、功利-、便宜-、爱他-、

厌世-、重农-、严肃-、浪漫-、性欲-、主情-、

感伤-、象征-、传统-、实用-、实科-、实验-、

世界-、个人-、伪古典-、辛狄开-、马克思-、

易卜生-、希伯来-、无抵抗-、无政府-、非军国-、

新古典-、新英雄-、新人文-、新理想-、新印象-、

新重商-、新浪漫-、新象征-、新马尔萨斯-、

自由放任-、泛斯拉夫-、机会均等-、资本-、

国家资本-、民主-、产业民主-、社会民主-、

自然-、超自然-、彻底自然-、本来自然-、

印象派自然-、社会-、国民社会-、国家社会-、

讲坛社会-、基尔特社会-、艺术的社会-、

科学的社会-、空想的社会-

(舒新城,1936)

在<译名西文索引>之内收录的上述88条“-主义”里,我们既可以看出当时主义流行的一面,比如由“社会主义”衍生出的各种新的思潮,可以有七种不同的“社会主义”,也可以发现这种构词及对译大多是出自日文语境的(标底纹的76条均是出自日文),中文只是原模原样的引进使用而已。

但《辞海》所收的“-主义”并非都附有西文对译,还有我们只能在正文里看到的“-主义”也都源自日语:

改良-、保护-、民生-、民族-、民权-

而且,还有很多在《辞海》之前已经流行于世的源自日语的“-主义”却没有收录在内:

自由-、保守-、殖民-、爱国-、专制-、平民-、平等-、实证-、联邦-、形式-⑪

无独有偶,《辞源》正续本也没有收之, 不知这完全是一种巧合,还是在收录新词时参照《辞源》的结果。尽管黎锦熙在序中对《辞源》有过批判⑫,但在实际编辑中始终都把《辞源》作为一个参照物。舒新城亦言:“旧《辞海》既是服从于半殖民地半封建社会的要求,又是服从于资本家谋利的要求。它的主要目的是以《辞源》为竞争的对手,力图挣钱为中华书局建立一个金库,并提高书局在文化界的地位。”⑬

《辞海》附录<译名西文索引>有53页,约收有12500余条,除人名、地名等固有名词外,多是各个学科的基础词汇,但在考虑这个词表的形成时,我们注意到所谓的与西文对译的方式实际上早在日本的学科形成过程中已经尝试过的手法。我们只不过是挪用了这一方式而已。比如,在1907年的《博物大词典》(丁祖荫审定,1907:下18-19)里就已经展示出这种与西文接轨的雏型:

这等于是将原本英日对译辞典中的日文汉字部分提到词头的位置上当作中文的新词,反倒把原本是日语汉字的读音(片假名)当作日语,瞬间便完成了一种由英日对译变换为中英日对译的概念接轨。通过该辞典本身附有的“西文索引”和“东文索引”可以确认这种对译的过程。上述四个词均收入《辞海》,并可由<译名西文索引>来检索。再看《博物大词典》巻末所附的宏文馆新书广告,其中有“帝国最新十大辞典出版”,列有:博物、物理、法律、教育、数学、小学教材、理科、化学、植物学、世界历史等。对已出版的几本书的宣传,如《物理大辞典》:“本书翻译东洋原本<最新物理学辞典>理科研究会出版,于一切物理学所有之事项术语,莫不参照最新学理详加注释”;《法律大辞典》:“每条援引日本法律以为注解,尤为特色”之类,无不显示其与日本的关系。

来自日本影响最为显著的当举由作新社⑭出版的《东中大辞典》(1908),如书名所示,其内容本是一本1479页的大型日汉辞典,但它本身是将日文汉字词作为词目,然后才是日文读音,有英文对译也一并列出,最后才是中文解释。等于可以直接将日文汉字词视为中文来用,如“光媒、光年、光度、光源、光泽、光线⑮、光轴、光度计”等。这大大加快了日文新词进入中文的速度。

这种形式的对译,随后也出现在黄摩西编的《普通百科新大词典》(1911)和樊炳清编的《哲学辞典》(1925)中,孙俍工⑯编的《文艺辞典》(1928)更是以采纳国外文艺类词汇三千多条为招牌,在学界影响甚巨。可我们从中看出编者三人都有日语学习的背景,其辞典编辑过程中的日文因素是避免不了的。仅就孙俍工的《文艺辞典》而:《文艺百科全书》(1909)、《文艺辞典》(1925)、《大思想エンサイワロペヂア29 文艺辞典》(1928)。

这种通过日文与西文的对译接轨,在各个专业领域里蓬勃展开,既掩盖了源自日本的痕迹,又加快了与世界学术接轨的速度,何乐而不为?特别是后来随着中日两国的关系恶化,这种方式更显得理直气壮了。

近代汉语辞典在普及新词新概念方面无疑是起到了巨大的作用,特别是《辞海》作为知识转型过程的一个里程碑,其功绩及对后来的影响也是深远的。但在选词方面明显是有缺陷的,特别是“百科词条实无框架,编辑部规定每人从报刊书刊中收取新词,虽然也要审读核准,但基本是拾到篮里便是菜,学科间极不平衡。”(巢峰,2002:145)这也反映在<译名西文索引>里,很多正文未标外文的专业名词未收在内,所以后来的修订工作从专业分类着手正是弥补这一缺陷的最佳方式,而且自1979年版后都取消了这一<译名西文索引>附录,标志着它的过渡性功能已经完成。

五、辞典留下的隐患

实际上,二十世纪的英华辞典等也直接吸收了来自日本英和辞典的译词,成为日文新词进入中文的渠道之一,对这一过程陈力卫(2012b)有过详细描述,由英日对译立马转为英汉对译,这种拿来主义本来亦可应用到对译名词索引之类中去的。但相对而言,汉语辞典则要慎重得多,因为要对来自日语的词汇有一个认定和立项的过程,这其中,从“国粹主义”或“民族主义”的角度来看,多少有一种尴尬和无奈,以致于不得不采取一种变通手法,减弱日文色彩,用“译名西文”将之融入汉语整体之中。

综上所述,近代以来的几本汉语辞典对日语新词的处理都是奉行两种尺度的:对外表像似日语的词,愿意标注其来源及意义;而对看似像中文的词,特别是可望文生义的词,则以西文对译的方式引进使用。就前者来说,作为辞典编辑的基本方针,标注语词出处本应该被继承下来的,但在后来编撰的最大规模的《汉语大词典》(1990)里反倒呈现了一种退步⑰,如将卷九中第730页的日语色彩浓厚的“素人”释为“平常的人”、将卷一中第1046页的“人气”释为“人的心气、情绪”,完全走向一种望文生义的解释(陈力卫,2004),这正是忽视词源的结果。

就后者来说,各种汉语辞典实际上却采取了一种避重就轻的迂回策略,巧妙地迎合了当时的社会氛围。用英汉对译的形式来化解来自日语的新概念,这一做法虽有加快完成向西学转型之功绩,但也给我们留下了一些隐患:辞典就某一概念的解说使来自日本的新词、新概念完全被当作中文来用,其中的日文背景和西文对译过程均被抹杀,等于直接植入到汉语语境中来理解,在研究概念史时, 这很容易使人们忽视日本的中介(转译西方概念)作用,也常引发出中日之间类义概念的混淆⑱。而回避语词的出处最终留下了中日之间争持不下的话题:究竟哪些是日本独创的新词?哪些是中文自己创造和改造的新词?

注释:

① 罗志田. 2001.抵制东瀛文体:清季围绕语言文字的思想论争[J].历史研究,(6):57-74+190;黄克武. 2007.新名詞之戰:清末嚴復譯語與和製漢語的競賽 [J].中央研究院近代史研究所集刊,(55):1-42;黄兴涛.2009.新名词的政治文化史[J].新史学,(3):100-129;桑兵.2012.清季变政与日本[J].江汉论坛,(5):5-16。

② 各词的新义分别为“菜肴、照片、减价销售、工作调动”。

③ 参见沈翔云编《和文汉读法》(1900:50-51):“和文中有写汉字而其字实中国所无者其数颇多今择其常用者列之于下:第八表抔[等也]、扨テ[卻說也]、偖テ[與扨同]、軈テ[頓也忽也]、噂[風說也]、筈[想像之意]、迠[即迄字]、拵ル[做作之意]、揃ヒ[湊集之意]、扱ヒ[辦理也處置也調停也]、込[猶云藏在其中也]、辻[十字路]、榊[神木之名]”

④ 这实际上是译自日语辞典《言海》而成的,故多有奇字。参见陈力卫(2008;2012)。(陈力卫.2008.梁啓超《和文漢讀法》とその「和漢異義字」について―《言海》との接点を中心に[A]沈国威编.漢字文化圏諸言語の近代語彙の形成―創出と共有[C].大阪:関西大学出版社;陈力卫. 2012.“同文同种”的幻影:梁启超《和文汉读法》的改版过程与日本辞书《言海》[J].中国学术,(31):235-270.)

⑤ 本文所参考的版本为1978年由中华书局出版的影印本。

⑥ 沈国威编著.2011.新爾雅[Z].上海:上海辞书出版社.

⑦ 如:《联邦志略》(上卷)(1864:32)里有“我联邦理刑之官凡分三等、一、大審院官九員、内择一人为院长、一切犯国法者、咸归此院判之。(理刑规制)”(裨治文撰述 箕作阮甫訓點.1864.聯邦志略[M].江戸:老皀館.)

⑧ 《辞源》标为:日本语, 犹言程序。谓办事之规则次序也。

⑨ 《辞源》标为:日本语。法律条文中含例外之意者。

⑩ 《辞源》标为:日本译为俱乐部。俗称总会。

⑪ 《辞源》“形式论、形式主义”并收。而《辞海》只收“形式论”。

⑫ 参见《辞源》(1915:序言):“近出的辞源既以解释复合词为主,(略)而解诂引例,多由抄袭,以伪传伪,不见其「源」。至于近出的「国语词典」「白话词典」之类,虽然收了一些,细加检讨,又大都是从外国人所编的支那语各种词典中偷来的,更说不上探源了。”

⑬ 引自1982.舒新城谈旧《辞海》[J].辞书研究,(1):186.

⑭ 作新社为留日学生戢翼翚和教育家下田歌子(1854-1936)合办的出版社。

⑮ 该词本是出自19世纪英华字典的,后被日语吸收。

⑯ 孙俍工(1894-1962)湖南隆回司门前人,原名光策。1920年毕业于北京高等师范,后任长沙第一师范国文教员。1922年赴上海,任中国公学中学部教员。并在《小说月报》、《东方杂志》、《民国日报》上发表小说、剧本、散文。1923年参加文学研究会。1924年冬赴日本东京,入上智大学研究德国文学。1928年回国,任复旦大学教授、中文系主任,兼江湾劳动大学、吴淞中国公学教授。1931年再次赴日深造。1932年起任商务印书馆编辑。抗日战争爆发后,到成都、重庆,历任华西大学文学教授等职。建国后,历任四川教育学院、湖南大学教授,中科院语言研究所研究员。

⑰ 《辞源》修订本(1988)也不标注日语借词,不知是不是“国粹主义”思想在作怪。

⑱ 如“共和”与“民主”二词由同义转为相互分担意义的过程,需要我们首先对各自的出处有个明确的认识。参见(陈力卫.2014.近代中日概念的形成及其相互影响―以“民主”与“共和”为例-[J].日语研究,(9):154-176.)。

[1] A.H. MATEER. 1917. HANDBOOK OF NEW TERMS [Z].SHANGHAI: THE PRESBYTERIAN MISSION PRESS.

[2] C.W. MATEER. 1904. TECHNICALTERMS [Z]. SHANGHAI:THE PRESBYTERIAN MISSION PRESS.

[3] 沈翔雲.1900.和文漢讀法[M].東京:秀英舍.

[4] 劉凡夫.1993.中国語辞書《辞源》初版に収録された日本語語彙の性格[J].国語学研究,(32):1-10.

[5] 陈力卫.2004.《汉语大词典》在处理日语借词上的几个问题[J].日语研究,(2): 209-216.

[6] 陈力卫.2012a.‘主义’概念在中国的流行及其泛化[J].学术月刊,(9):144-154.

[7] 陈力卫.2012b.19世纪至20世纪的英华辞典与英和辞典的相互影响——中日近代新词往来的渠道之一[J].翻译史研究,(2):102-129.

[8] 丁祖荫审定.1907.博物大词典[Z].上海:宏文馆.

[9] 巢峰.2002.与时俱进 改革创新——《辞海》的四次修订[J].出版科学,(3):145-155.

[10] 陆尔奎 方毅 傅云森等编撰.1915.辞源[Z].上海:商务印书馆.

[11] 陆尔奎 方毅 傅云森等编撰.1931.辞源(续编)[Z].上海:商务印书馆.

[12] 陆费逵 欧阳溥存.1915.中華大字典[Z].上海:中華書局.

[13] 沈国威.2006.《辞源》与现代汉语新词[J].或問,(12):35-58.

[14] 舒池.1982.舒新城和《辞海》[J].辞书研究,(1):178-186.

[15] 舒新城主编.1936.辞海[Z].上海:中华书局.

[16] 王云五.1930.王云五大辞典[Z].上海:商务印书馆.

[17] 王云五.1943.王云五新词典[Z].上海:商务印书馆.

[18] 张相文.1929.沌谷笔谈[A]中国地学会.南园丛稿[C].天津:中国地学会.

[19] 周颂棣.1987.老《辞海》是怎样编成的?[A]中华书局编辑部.回忆中华书局 上编[C].北京:中华书局.

——以河北大学图书馆为例