推进泉州新型城镇化建设的创新发展理念

杨艳妍

推进泉州新型城镇化建设的创新发展理念

杨艳妍

文章通过分析泉州新型城镇化建设中取得的成绩及存在的制约因素,提出泉州在推进新型城镇化建设过程中,要转变观念,坚持以人为本、因地制宜、城乡统筹、坚持可持续发展的道路。

城镇化;城乡统筹;城乡一体

新型城镇化是以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基本特征的城镇化。泉州作为一个工业城市,存在典型的城乡二元经济结构。当前,泉州进入了以新型城镇化促进新型工业化,加快现代化的新阶段,推进新型城镇化建设,探索城镇化、工业化、农业现代化和信息化的有机结合,既是泉州全面实现跨越发展的必由之路,也是统筹城乡区域协调发展,解决就业、改善民生以及今后经济社会发展诸多问题的关键。

一、新型城镇化建设取得的初步成效

近年来,在市委市政府的领导下,泉州以“城市建设管理年”活动为抓手,围绕解决“人进城、建好城、管好城”的问题,全力推进环湾、向湾、同城发展,城市承载能力和服务功能明显增强,城乡面貌和人居环境明显改善。2013年泉州市中心城区建成面积188.5平方公里,城镇化率逐年提高,从2005年的46.5%上升至61.6%,高出全国平均水平7.9个百分点,也高于发展中国家60%的平均水平,初步形成以中心城区、晋江、石狮、南安、惠安等环湾区域为核心,安溪、永春、德化“大城关”为骨干、卫星小城镇为依托的现代化城市与城镇格局。石狮、德化、光泽、晋江等先后成为福建省县级新型城镇化试点单位。

(一)经济平稳快速发展奠定了城镇化发展的基石

这几年,在国内外宏观经济呈下行压力的形势下,泉州市经济仍保持平稳较快发展态势协调稳定增长。2013年实现地区生产总值5218亿元,2010年以来年均增长12.4%,经济总量连续15年保持全省第一,人均地区生产总值达62679元,2010年以来年均增长11.3%,比全省平均水平高出4823元,比全国平均水平高出20772元;工业化率逐年提升至55.98%;二产三产所占比重达96.7%。全年公共财政总收入达649.57亿元,2010年以来年均增长16.9%,实现公共财政预算收入346.41亿元,2010年以来年均增长23.4%。经济的平稳快速发展,产业支撑工业化进程的加快,足以带动城镇化崛起,为泉州城镇化的可持续发展奠定了良好的基础。

(二)城乡居民的差距逐渐缩小

一是城乡居民收入差距不断缩小。2013年城镇居民人均可支配收入35430元,2010年以来年均增长12.0%;农民人均纯收入达13316元,2010年以来年均增长12.7%,均位居全省第二位(仅次于厦门)。城乡居民收入差距继续缩小,收入比由2010年的2.71缩小为2.66。城镇居民人均消费支出21670元,2010年以来年均增长10.4%,农民人均消费支出 9526元,2010年以来年均增长11.9%。城乡居民家庭恩格尔系数分别为36.5%和42.5%,分别比2010年下降1.5个和0.2个百分点,分别达到联合国粮农组织确定的富裕标准(30%~40%)和小康标准(40%~50%)。二是城乡公共服务差距不断缩小。基层医疗机构全面实施药品零差率销售,设立乡镇卫生院发展基金,全市所有乡镇卫生院基本达到国家建设标准和基本医疗设备装备标准。城镇居民医保和新农合参保率分别达95.5%和99.9%,筹资水平和补偿标准进一步提高。参加城乡居民社会养老保险人数362.35万人,参保率达98.5%。在全省率先将新型农村社会养老保险与城镇居民养老保险、被征地人员养老保障并轨实施,比全国、全省要求提前一年实现城乡居民养老保险制度全覆盖。

(三)城乡一体化发展稳步推进

近年来,泉州以县域经济为依托,以小城镇、新农村建设为抓手,以工哺农、以城带乡地推动城乡一体化进程。一是城市建成区快速向农村地区拓展。中心市区建成区面积从2000年的30平方公里、2005年的70平方管理,到2013年环湾建成区188.5平方公里。“十一五”以来各县(市、区)建成区面积新增60平方公里以上。二是创新管理模式。试行更加灵活的小城镇户籍迁移制度,新型户籍管理模式——农民、居民“双重身份并存,双向自由流动”逐步铺开,城乡均等的劳动就业制度和失业登记制度正在推广。三是城镇基础设施和公共服务正逐渐向农村地区延伸覆盖,全面实现行政村公路硬化和村村通电话,农村无线广播、电视的综合人口覆盖率分别达97.5%和96.4%。实施农村电网升级改造,以县为单位城乡电力同网同价,率先在全省实现所辖县(市、区)至少建设一座污水处理厂并投入运行。

(四)生态宜居的新型城镇化建设见成效

泉州在实施新型城镇化建设的试点中,坚持民生优先,注重生态建设、环境提升和历史文化的保护,提出“六个一”工程,即一个规划展示厅、一座公园、一座污水处理厂含垃圾中转设施、一条主要街道景观整治、一座新地标、一个土地整治项目,集约节约地在资源能源有效利用的前提下推进城镇化建设。目前21个试点镇均完成1条以上主要街道的综合整治,8个试点镇的污水处理厂已基本建成或投入运行。根据历史文化、生态特色建成的水头镇五里桥文化公园、永宁镇黄金海岸、涂岭红星生态园等成了群众休闲的好去处。全市实现了“村村有公园”的目标。环境改善成效显著,过去是污染重镇的磁灶镇通过整改,完成了生态宜居的华丽转身,昔日穷乡僻壤的黄塘镇,通过合理开发打造,变成了现代田园风光的示范镇。泉州市荣获省级生态市,全市建成87个国家级生态乡镇,132个省级生态乡镇,1659个市级以上生态村,生态环境承受能力增强,人居环境得到极大的改善和提升。

(五)因地制宜地实现就地城镇化

工业的聚集推动了城镇化的发展,泉州根据资源禀赋和人文特色,通过小城镇建设,留住了当地人口,同时也吸引了大量外来务工人员,缓解了中心城市的人口压力。3年来,全市21个试点镇立足当地优势资源,培育特色支柱产业,共实施各类项目1407个,完成投资1031.24亿元。安溪突破地域限制,重新规划布局成立了南翼新城,建成了华东规模最大的信息技术服务外包基地、新能源新材料生产基地和大规模的户外运动基地以及温泉圣地;湖头镇着眼自身优势,吸纳了一批大项目的建成投产,增加财税收入的同时增加了就业机会,变成了新城新貌的“三安幸福小镇”,成了全省现代化乡村建设的典型;南安仑苍镇成立了全国规模最大、档次最高的水暖专业市场,随着交易量的增长,外来人口翻了一番。因城而异、因地制宜的城镇化建设理念得到了很好的诠释。

二、城镇化进程中存在的制约因素

近年来,泉州的新型城镇化建设稳步推进,城乡统筹能力增强,城乡一体化发展加快,节约集约、生态宜居建设取得了进步,但同时,也存在不少问题亟待解决。

(一)城镇化发展滞后于工业化进程

城镇化滞后于工业化发展会带来一系列的内在矛盾,反过来最终会制约工业化和现代化的进程以及第三产业的发展。参照美国经济学家钱纳里的世界发展模型,当工业化率达到30%,城镇化率可达到60%;工业化率达到40%时,城镇化率一般在75%以上。泉州的城镇化发展是建立在乡镇工业化的基础之上,城镇化滞后于工业化进程。2005-2013年泉州的城镇化率逐年提高,从46.5%上升至61.6%,工业化率从53.02%上升至55.98%,虽然近年来城镇化的增速明显高于工业化,但按照国际通用标准,2005年泉州的合理城镇化率应该高于75%。如果考虑目前的常住人口统计口径,在城镇居住六个月以上的人口都统计为城镇人口,其中包括了相当大一部分在城镇打工的农民工,大多数农民工及家属,在公共服务、社会保障、教育医疗等方面并未享受到与城镇居民同等的权利,如果剔除这部分人已进城但并未融入城市的人口,泉州的城镇化率将更低。

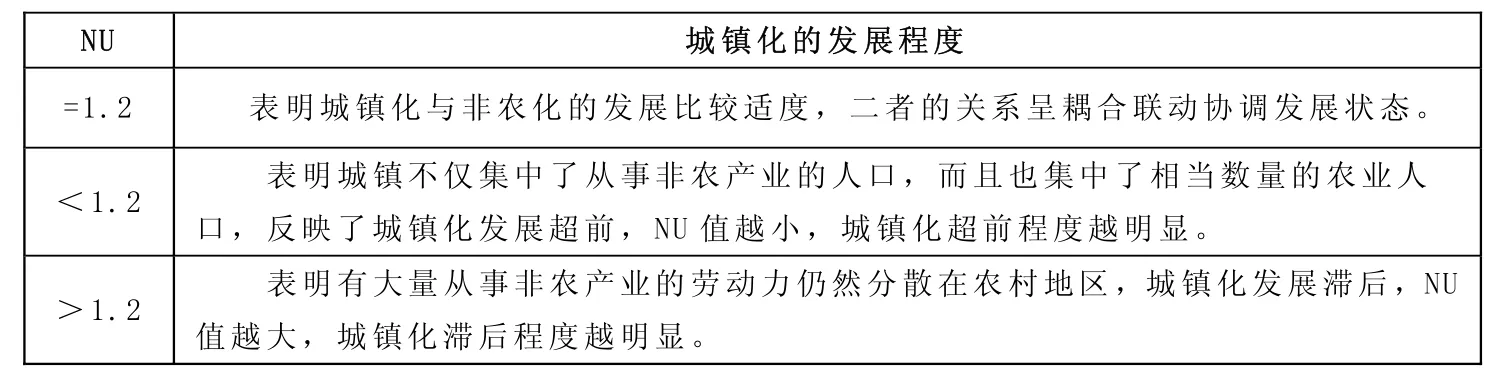

(二)城镇化滞后于非农化发展

根据钱纳里的经济发展模型,通过计算NU值,即非农化率(二三产从业人员比重)与城镇化率的比值,判定城镇化的发展程度。计算结果显示(见表1),泉州2005—2013年的NU值均大于1.2,2010年开始NU值有所下降,为1.4。根据国际通用的标准判定(见表2),表明泉州尚有大量从事非农产业的劳动力仍然分散在农村地区,城镇化发展滞后。与标准值对比,2010年之前的滞后程度为33.3%,之后滞后程度有所缓解,下降至目前的16.7%,但滞后程度仍明显。城镇是吸纳农村劳动力的主要载体,城镇化发展滞后于非农化发展,会进一步影响劳动力的有效转移,不利于改变城乡分割局面。

表1 2005-2013年二三产从业人员及城镇化率分布

表2 国际通用的值及其表明的城镇化发展程度

(三)中心城区的集聚和辐射功能有限

作为中心城区的鲤城、丰泽和洛江三区的生产总值857.3亿元,仅占全市生产总值的16.4%;常住人口117万人,仅占全市总人口的14.0%且增长缓慢,“六普”以来年均增长仅0.7%,人口居住密度仅2154每平方公里。人口是社会经济活动的主体,作为区域中心城市,合理的人口居住密度应该达到每平方公里1万人的标准。中心城区面积小,人口比重低,经济总量偏小,产业结构单一,有限的居住人口被稀释,造成基础设施和功能配套的成本明显偏高,导致公共基础设施建设内生力不强,第三产业发展不成规模且层次较低。中心城区功能规划不完整,配套措施不完善,至今还存在不少的“城中村”和“城市贫民区”,部分节点交通拥堵、逢雨必涝等痼疾不少,公交出行率远不足20%,中心城区难以发挥其应有的集聚作用,制约了中心城区现代旅游商贸物流业的发展和辐射带动能力的提升。

(四)各级城镇化进程推进不协调

虽然泉州城乡一体的城镇化建设取得了显著进展,但由于长期以来城乡非均衡发展,在推进新型城镇化过程中,也存在着城区建设好于镇区,镇区建设好于乡村,新区、产业集聚区建设好于老城改造等,城镇化推进未能做到同步协调发展。在城镇规模迅速扩张的同时,城市空间存在低效开发,城市功能的完善没有相应跟上,特别是老城区欠账太多,道路狭窄、交通节点不畅、各类专业市场缺失、市政设施老化等。城乡在教育医疗、供水供电、污水处理、垃圾处理、通讯、交通系统等关系城镇运行效率和可持续发展的基础设施上也差距很大。虽然每个乡镇都有规划图,但很多都是套图,粗制滥造,对现实发展没有任何指导意义,最后衍化为圈地运动和造城运动。

(五)现有的城镇化机制体制不灵活

虽然泉州从2002年起,就在全市范围内取消农业户口、非农业户口及其他类型的户口性质划分,实行户口登记管理一体化,统一登记为居民户口,但城乡二元管理体制没有真正彻底改变。长期形成的城乡分割的政策体系和管理体制,使得城乡之间在教育、医疗、卫生、就业和社会保障等各个领域,都存在着制度上和政策上的不公平。城镇建设用地矛盾突出,农村集体土地拆迁缺乏相关法律、法规依据和政策措施。同时,现有的土地制度也约束了农村人口向城市的自由流动,在城市工作和生活的农民工市民化的问题没有解决,造成大量的留守儿童和留守老人问题,人在城镇化过程中的主体地位被忽略,现有的城镇化是“土地城镇化”而非”人的城镇化“,加剧了城乡分割、人地分割的现象。

三、对策建议

党的十八大报告提出,要促进工业化、信息化、城镇化和农业现代化四化同步发展,良性互动。因此,在推进新型城镇化建设过程中,要转变观念,坚持以人为本、因地制宜、城乡统筹、坚持可持续发展道路。

(一)推动城镇化与工业化协调发展

工业化需要人口集聚,从而降低工业生产成本,而城镇化是工业化的必然产物,离开了城镇化,工业化的效率就会下降;脱离了工业化,城镇化就没有了发展的动力。泉州要依托自身优势,因城而异、因地制宜地规划产业布局,以产业作为城镇化发展的重要支撑。在现有工业的基础上,把各类园区纳入城镇统一规划,依托园区经济的集聚效应,引导产业向园区集中,打造一批具有区域特色的城镇化与工业化融合发展的产业示范园区,形成企业集中、产业集群、资源集约的综合效应,强化城镇化发展的产业支撑。同时加大工业创新投入,大力发展高新技术产业、信息化产业,转变粗放型的经济增长方式,优化产业结构,从而带动工业转型升级,缓解环境资源的压力,促进产城融合以及产业对人的带动作用,走产业“专精化”道路,从而实现城镇化与工业化相互融合、协调发展。逐步形成中心城区以第三产业、工业园区以第二产业、城镇外围以现代农业为主的“三二一”产业布局。

(二)推动城镇化与现代农业化良性互动

新型城镇化不是简单地让农民进城,而应该和农业现代化相辅相成,让农民实现“就地城镇化”。一是在促进农村劳动力向二、三产业转移的同时,要以农业现代化发展为抓手,按照农业生产的专业化、规模化,农业作物的产品化、加工销售的机械化、集约化的思路,鼓励成立现代农业产学研联盟、农副产品产销联盟等合作组织,大力发展设施农业、订单农业、高效农业,推广安溪茶叶生产经营模式,重视农产品商标注册,加快农业生产方式的转变。二是鼓励农业生产资源向乡村休闲旅游发展提升,规划建设一批农业观光采摘园区、民俗旅游村等旅游线路,在保护生态环境的同时增加农民可支配收入。三是探索土地流转和委托经营等模式,盘活农民和农村的集体资产,建立合理的土地征用补偿制度,保障失地农民的生活,防止出现新的贫困人口和“边缘化”人口,以此推动城镇向农村延伸,实现真正意义上的城镇化。

(三)推动城镇化与信息化发展齐头并进

城镇化的进一步发展需要信息化的支撑,为顺应十八大新型城镇化发展战略及泉州城市总体战略目标,市委、市政府在新的发展起点上提出建设“智慧泉州”。一要以新一代信息技术为支撑,通过网络信息技术的广泛应用,强化城市系统的自动感知、全面互联、协调运作能力,从而提升城市基础设施、运行管理、产业发展、公共服务、资源集约等整体功能和城市品质。二要积极利用城镇化与信息化互动作用,以信息化带动工业化,从而为城镇化的发展提供强大的新兴技术支撑,改善城镇产业、就业结构,提高城镇居民素质,使信息化发展与城镇化发展尽可能互促互进。三要从政府公共服务管理的理念出发,利用现代互联网技术,搭建平台化智能化的社会治理体系,提高公共治理的参与度和透明度,从而实现真正意义上的信息城镇化。

(四)坚持城乡统筹、城乡一体的城镇化进程

要树立“大泉州”意识,按照“做优城区、做特城镇、做美乡村”的思路,不断探索创新城镇化建设的道路,同时借鉴北京、江浙、广东等省市在统筹城乡、推进城乡一体化发展方面的先行先试的经验,结合泉州城乡发展实际,实施中心城市、县域城关和重点镇差异发展,齐头并进,塑造城镇独特竞争力,促进城乡共同繁荣。

1.以文化为导向,合理规划城镇化道路

文化是城市的生命和灵魂,是城市的实力和形象。泉州的城镇化建设要重视总体规划的协调性,在整体功能区规划、土地规划等方面做到与人口、资源、环境的协调,同时要从整个闽南城镇群和海峡西岸城镇群去思考区域中的定位,在推进新型城镇化进程中注重文化传承,保护传统古建筑,保存文化遗产,弘扬海丝文化,营造东亚文化之都,构建绿色文明的生态文化体系,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。坚持顶层设计与试点工作同步开展,政府、企业和群众协作共赢,突出产业、就业与人口的支撑带动,以文化为导向,着力打造城乡一体化环泉州湾城镇群体系,做到高起点规划、高水平建设、高效能管理、环湾同城发展。

2.提高中心城区的集聚和辐射能力

一要加快老城区基础设施以及城中村更新改造步伐,新城开发与老城改造同步推进,优化城市环境、提升城市品位、完善城市功能、改善人居环境。二要增强中心城区的经济实力和核心竞争力。大力发展生产资料市场,资本、技术、劳动力等要素市场,努力形成承接国际国内人流、物流、资金流、信息流的畅达通道和中转枢纽,同时积极引进国内外先进的研发中心和总部经济,重点发展第三产业,加快现代旅游商贸物流服务业体系的发展步伐。三要提升中心城区的管理和服务水平,用系统论的方法加强城市管理,为全市提供安全快捷的交通运输服务,畅通灵敏的通信服务,优质高效的金融服务,诚信规范的中介咨询服务,高水平的大型会展服务等,着力提高中心城区的核心竞争能力、辐射带动能力和可持续发展能力。

3.增强县域城关作为连接城乡的桥梁和纽带功能。

要根据经济发展水平、资源禀赋和城镇功能,合理确定各县域城镇化发展目标,因地制宜地推进多种形式的新型城镇化试点工作,发展具有地方优势和特色的工业、商贸和旅游重镇,培养特色鲜明、竞争优势明显的产业集群。建立工业园区和创业园区,实现规模化、集约化发展,培育新的经济增长点,增强新的发展后劲,为县域经济发展提供产业支撑。同时按照合理布局、适度发展的原则,让有条件的小城镇向小城市发展,逐步形成以城带镇、以镇带村、梯次推进、协调发展的发展格局。

4.推进“美丽乡村”建设。

一要加快农村基础设施改造提升,推进高等级公路、电力、信息网络及供水、供电、供气、污水垃圾处理等基础设施的建设,深入开展环境综合整治,全面改善农村生产生活条件;二要均衡配置公共资源,扩大公共财政覆盖农村范围,同时确保各级财政支出优先支持农业农村发展,推进城乡公共服务均等化;三要推动综合配套改革,完善农村土地制度,加强对闲置的乡村建设用地的规划整理,创新农村金融服务,构建财政支农新机制,促进城乡要素平等交换,让公共服务和城镇现代文明向广大农村地区延伸,推进美丽乡村建设。

(五)建设“以人为本”的城镇化

泉州要根据实际情况,结合现有的财政实力统筹安排,围绕人建设城镇化,让人进得来,留得住,妥善解决农民市民化的问题。1.户籍方面,要全面放开城镇落户限制,实现人口居住证制度对常住人口全覆盖,让农民、居民“双重身份并存、双向自由流动”的新型户籍管理模式落到实处,逐步消除依附在户籍上的城乡差别。2.教育方面,要把教育纳入城镇化发展规划,加大投入力度,加快规划建设配套的公办幼儿园、小学和中学,选派优秀的师资力量,实现就地入学、就地参加升学考试,让农村转移人口和进城务工人员的随迁子女与当地户籍学生享受同等义务教育政策。3.住房方面,要加强保障性住房和廉租房建设,把进城落户农民纳入城镇住房保障体系,平等享受公租房、廉租房等政策,使“居者有其屋”。4.社会保障方面,要健全社会保障体系和新型社会救助体系,做到养老、医疗等保险对农村全覆盖,鼓励有条件的县(市、区)逐步将“居民医疗保险”与“新农合”并轨,推动农村居民与城区居民享受均等的公共卫生服务补助和人员待遇补助政策。同时要加强基层劳动保障平台建设,促进城乡社会保障并轨实施,从而推动人口城镇化与土地城镇化同步发展,实现土地、资金、劳动力等生产要素在城乡之间的双向自由合理流动。

综上所述,泉州的新型城镇化建设要以综合承载力为支撑,以体制机制创新为保障,以文化为导向,通过合理规划布局,走四化同步、生态文明、以人为本的道路,构建规模适度、功能齐全、环境优美的城镇发展体系,让新型城镇化建设与全市科学发展、跨越发展相衔接,与产业发展相融合,与生活配套相同步,与生态环境共提升。

[1]H.钱纳里,M.赛尔昆.发展的形式:1950-1970[M].北京:经济科学出版社,1988.

[2]西蒙.库兹涅茨.现代经济增长[M].北京:北京经济学院出版社,1989.

[3]何雄伟.促进“四化”同步发展[J].企业经济,2013,(1).

杨艳妍,泉州市统计局中级统计师,研究方向:人口、劳动力、科技等方面的统计分析研究,福建泉州,362000

TU984

A

1007-7723(2014)06-0043-0005

——泉州宋船