农历年记事

本刊记者_周春伦

农历年记事

本刊记者_周春伦

临近岁末,同事朋友各自都在思量春节要去哪里玩,从来我都不用费这些神,原因很简单,长年在外的父母要回家过年。在四川,这类小乡镇很多,各家情况也基本类似,一家老与小只需摸摸索索把年货搜罗齐备,然后等待即可。而年货多为大鱼大肉,更有腊肉和熏香肠,老人家生怕子女在外没吃好,结果子女回家反而嘟囔,怎么不多做点青菜白菜,真是腻味。

现如今,县城与小镇的商品房都越修越高,站在20楼往下望,老建筑一片凌乱。已经很长时间,家里老人始终嫌住不惯,说人不着地,心里就发慌。新楼没有敞亮的院子,楼道拥挤,贴不了火红对联,也挂不下大红灯笼,更没地方放烟花爆竹,邻家小孩也不串门,亲戚朋友来转转就走,三室一厅的套房,挤不下太多人。这个新年,年味终究有些寡淡。

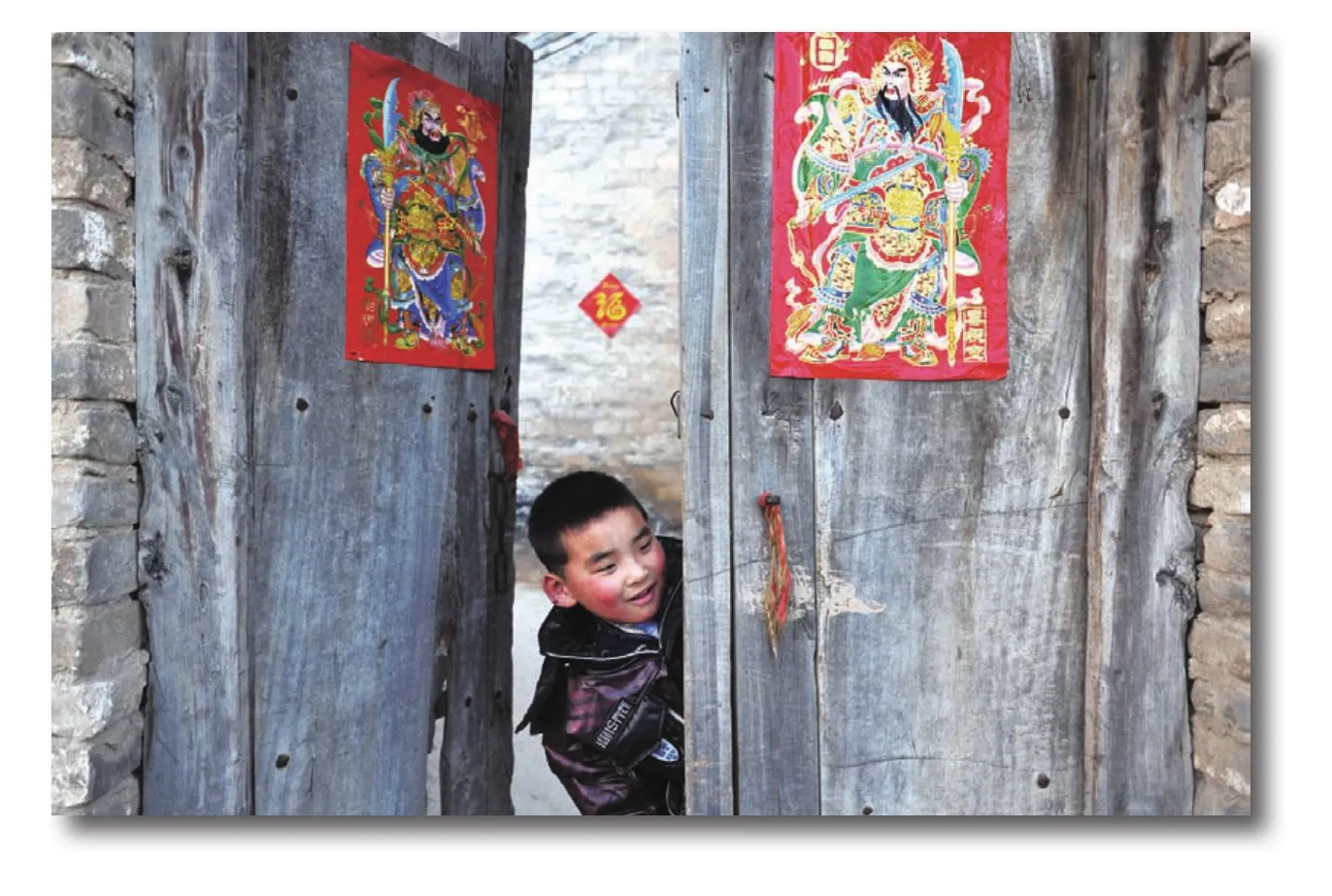

大年初二,照例应该回老家给逝去的先辈上坟。三五人提上鞭炮和钱纸,出门雇两个摩托,来去一阵风,冷得人直哆嗦。进村的路曲曲弯弯,很安静,时不时碰上一两户人家。年轻人搬一张方木桌,嘴里冒白气,围坐在地坝里打麻将。放过的鞭炮纸散落一地,几只母鸡脚上拴着绳子,这里刨刨,那里啄啄,原先打鸣的大红公鸡这会儿估计已经端上了桌。记忆中的年味儿,实际贴在那暗红木门上——村里人没有贴“福”字的习惯,他们都贴“门神”,这位是关公,那位是秦琼,小时候爷爷就这样教我认,他们多面露凶狠。

小村子人少,各家各户都相互了若指掌。平时进村的生面孔不多,往往是来了一个生人,远远近近的人都慢悠悠走过来围观,妇人手里织着毛衣,老人拿着未纳完的鞋底,上上下下打量之后,再附上一声感叹:“哎哟,这不是那谁谁的孙儿孙女吗,都长这么高了。”有时还会有老人过来摸摸你的头和脸,手掌粗糙如沙砾,带着热和。

农村老太喜欢聚在一起聊闲天。近来他们聊得最多的是河头周家孙儿小强,他原是我家邻居。春节这几天在家,听住在城里的奶奶拉家常,竟也会听到他的事,我一方面替他难过,一方面惊讶事情传得如此之远。小强比我小四五岁,现如今也就十八九岁的样子。小时候相互串门是常事,他大部分时间都在我家,同我和弟弟看电视做作业。腻了也一起疯玩,撒开脚丫在后山满处跑,找野生豆芽和地衣,还有一种周身带刺的、叫不出名字的野果,黄亮亮的。他动作快,尤其会爬树,把脚上黄胶鞋一蹬,腿在曲曲伸伸间,就到了顶端。而我和弟弟都属于爬树无能型,他就悬在那里自顾自洋洋得意。同样的,我们打过架,偷过人家的地瓜,也一起爬过学校围墙摘芙蓉花。但村里人一如既往给我们好评价的时候,对他印象却始终很坏。我后来想,原因可能是,当我和弟弟在田里插秧的时候,他把人家去年堆的稻草垛睡垮了;我们在帮家里收冬小麦,他骑牛啃了人家的玉米秧,但这次事情的起因我很清楚,他心心念念很久的小赛车,家里人死活没给买。

小强是家里的独子,从小跟在爷爷婆婆身边。父母在外一呆就是两三年不回家。他成绩一向不错,也很爱捣腾,很能耐地把家里那台小收音机拆掉又装回去,他还用找来的小发动机自制了一台小风扇。后来,他爸妈离婚,他仍旧跟着婆婆爷爷。唯一的变化是,他父亲在家的那几个月,每天在外喝得醉醺醺,这时候,他也总免不了挨上一顿打。后来,我们家搬到镇上住,他便不再在我家出现。我们只偶尔会听说,他想要电脑,家里没给买,大冬天里他要去跳河,被家里人拉住,于是顺势倒进旁边水齐大腿的冬水田里,搅了满身泥。回家后,他直接跳进盛饮用水的大缸里“哗哗”地洗。而后,又因为一件什么事,他扛起家里的锄头把大门挖了个洞。此类事情断断续续传进耳朵,我不知做何感想。

从那以后,有好几年没碰上他。偶尔回家,到他家去坐坐,他婆婆站在门口台阶朝楼上喊:“姐姐回来了,你下来看看嘛。”不见动静。他家玻璃不太一样,还是由他挑选的,由里往外看很清晰,外面人朝里看,只能看到自己的影子。因此我也不清楚他是否也在窗户边张望我,或者干脆没反应。这次回家,老太们嘴边的他,高中毕业就没再上学,整日窝在房间不出门,最近好不容易出去打了回工,据说做的保安,四个月存下4000块钱。于是又回来,到现在接近半年,每天除了上网游戏没其他事,与家里人的交流几乎为零,也没人奈何得了他。老太们讨论罢了,都要象征性地摇摇头,好像在表明自己的态度。

这次我没有再在他家停留,或许他真的不愿意我看到他。回家途中,心里总忍不住叹息。想到年龄相近的弟弟,原先活泼好动,近几年来也日渐寡言。从我离家到外地上大学,每年回家两次,大部分时间家里就他和爷爷奶奶三人。除了普通的嘘寒问暖,他几乎不与老人交流什么。而现在,只有面对我,他还能笑一笑聊上两句。我从不以留守儿童自居,也从不愿把这标签加给任何孩子,因为每个人都不愿被视为弱者。但距离带来的无奈我不得不承认,有时候又心存侥幸,想着只要自己有意识、有意愿,时间会治愈一切,就像当初的我一样。