绘画课,慢慢有了点儿意思

特约记者_李晗

绘画课,慢慢有了点儿意思

特约记者_李晗

绘画是孩子喜欢的活动,是表达情感的重要方式。近年来,越来越多的教育工作者意识到儿童绘画不在技能,不在模仿,不在像或是不像,而更多的是兴趣、体验、个性的张扬以及创造性的表达。在成都军区空军第二幼儿园的区级课题《3-6岁幼儿趣味性绘画活动的研究》结题会上,我们看到,主流幼儿园正在探索着一条新路子,让孩子的绘画自由、自发、自主。

没有画笔的绘画课

挖两大勺红色及黄色颜料,并排置于白纸上,骐峰(化名)挽了挽袖子,一双胖乎乎的小手直奔两坨颜料而去,十指将颜料往上方推,一直重复,很快一大片红黄相间如火焰的痕迹出现在画纸上。

这是成都军区空军第二幼儿园的一堂主题绘画课。今天,孩子们要用不同颜料、不同材料以及不同方式做出不同的“火山”。除了直接上手的这位,还有用麻绳蘸满颜料小心翼翼往白纸上轻甩的,有用卫生纸筒“刷刷”两下便快速印出自己想要的火山喷发状的,还有操作小喷壶的,用吸管吹颜料的……教室靠窗边放着材料架,花生壳、绿豆、核桃、废报纸、卷纸筒、挤奶油器、苍蝇拍、树叶、大小不一的圆球和塑料瓶等等。孩子们穿梭在画纸和材料架之间,为了自己即将出炉的大作尽心尽力,还时不时发出“啧啧”的自我赞叹声。

骐峰一直在用小手玩弄黏乎乎的颜料,他说:“我最喜欢用手了。”听他这样说,搭档俊俊深表赞同,他一边用喷壶给火山制造喷发出的火星,一边回应:“是啊是啊,这样太好玩了,我想把所有的方法都试一次。”而另一组的悠悠,一个平时上蹿下跳在课堂上坐不住5分钟的小男孩,在绘画过程中一直没吭声,从头至尾,他都在为自己的画作忙活,用手、用麻绳,四十分钟就这样轻易过去了。

这是孩子们的玩乐和创造的天地。主课老师杨茹,一直在边上观望。偶尔,有小朋友跑过来求助,她就走过去看看,这一幕有点不传统。

手推画“火山”创作中

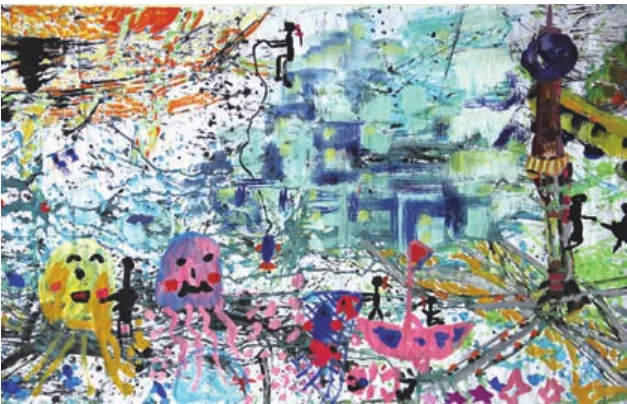

出于不同孩子之手,与众不同的“烟花”

课堂是否真正还给孩子

我们传统的绘画课堂是这样的:老师教,学生学;老师画,学生临摹。评价“画得好不好”则对应“画得像不像”。大约是,一支笔、一张纸,跟随老师画到底。

园长张欣是一名外表柔和,内心果敢的女子,同大多数幼教人一样怀揣教育理想,想要培育出自然、自由、自主的儿童。从管理的角度来讲,她的目标是将幼儿园做出特色,做出品牌。怎么办?一直在艺术领域有涉猎的她决定将目光锁定在绘画上。绘画是孩子喜欢的活动,是他们天生的表达内心情感的重要方式之一。那么,怎么做绘画?《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》强调培养幼儿对艺术的兴趣和喜爱,为他们提供自由表现的机会,支持幼儿自发的艺术表现和创造。张欣说,这几句简单的话要实施起来可一点都不简单。

我们是否给幼儿提供了感受与创造的机会?我们的绘画活动能让幼儿用自己喜欢的材料和方式充分表达自己的内心世界吗?什么样的绘画活动才是幼儿喜欢的?怎样的绘画活动才能让幼儿的想象创造能力得到发展?怎样的绘画活动才能发挥其艺术活动独特的魅力,培养幼儿享美的人生态度?连珠炮似的发问,让这个团队有点发憷。

“在观念上,传统的我们注重强调绘画技能的掌握,如在学习遮挡关系时,教师会一笔一笔地教幼儿从前面的物体边缘延伸出被遮挡部分的线条;在教学内容上,教师总提出的是:‘今天我们来画XXX。’并让孩子一笔一笔地跟着教师描绘物体形象;在材料投放上,很单一,大多用盖印章;在评价上,流于泛泛,‘真漂亮’‘你画得真好’等等,毫无意义!”张欣说,“这里面没有儿童,有的只是成人,这样不对。”她很快意识到,什么“科研兴园”都是后话,紧要的是:不改不行,不变不行。

开辟新天地

到底是果敢之人,说干就干。人,有;执行力,不缺;激情,澎湃着呢。张欣和她的团队只有一个问题:前无古人,后无来者。

按照惯例,课题小组需要看看别人都是怎么在做,一来可借鉴,二来可规避问题。但是,初期研讨中的发现让张欣团队悲喜参半:在国内众多不同角度的绘画研究中,他们找到了很多“同道者”,但形式改革与意识转变的融合还有很大调整空间。主要表现在游戏和材料均来自教师本位,即教师设计的情境式游戏和固定提供的绘画材料,不能充分体现孩子的表现主体地位,不能有效地激发孩子“我要画,我还要画”的欲望,对引发孩子的主动审美之趣不足,不利于其感受自我表现之趣。简言之,喊了多年的“把自主还给儿童”“给孩子自由空间”的口号并没有兑现。

尽管无可借鉴也无可模仿,一切得靠自己,但这正是创新的好天地——一种开辟新天地的崭新感让张欣团队踌躇满志。卢瑛、杨茹、李维薇、王玉娇、汪云芸……他们查找各类书籍和资料,寻找立足点。从瑞吉欧教育,到皮亚杰认知理论,到西克森特米赫利普,再到《纲要》和《指南》,甚至还到了《辞海》。最后,瑞吉欧的教育主张:“让儿童运用多种符号系统表现和表达自我,采用主题建构的方式引导幼儿通过探索和发现,用自己最感兴趣的方式创造艺术作品来表达其成果,让儿童从绘画中学习(learning by drawing)而不是学着画(learning to draw)。以儿童为本位。”给了团队重要的启示。

终于,张欣团队将绘画的核心定位为“趣”。趣的核心是:有点意思,有点兴味。张欣说:“我们要做的就是趣味性绘画活动。”定义很明确:“能使幼儿感觉有趣并获得愉悦情感体验的绘画活动,以情感为基础,以玩耍为途径,以审美为核心,以发展为目标,通过绘画活动与游戏的自然结合,让幼儿在感受趣味的过程中主动参与,积极运用各种材料和方式自主表达内心的感受,从而促进审美情趣、想象创造、表现能力和学习品质的全面发展。”课题研究随即开始,小、中、大年龄班各一个,想要达成的目标是——成就儿童,更新教师观念和专业化成长。

“行动力是没有问题的,但最大的问题是老师的改变。”业务园长卢瑛说,“教师们固有的观念和做法要改变起来很难。”如果说一个新的习惯形成需要3个月,那么,要把深入头脑并渗透生活的各个细枝末节的老旧传统清理掉则需成倍的心力。什么是儿童为本位,如何做才是追随与尊重儿童的兴趣点?教师有没有将自己的主观意愿强加到课堂里?教师作为观察者的角色到底是怎样的?翻开《3-6岁幼儿趣味性绘画活动的研究》会议记录,三年时间厚厚的一本,每页纸上都是当初践行者们的脚印。他们讨论课题的可行性、操作性,讨论在具体活动中老师的某个行为是否合适,讨论各班级的孩子在绘画之中的不同侧重和兴奋点,讨论技能到底是不是洪水猛兽……

“当兴趣创意和技能冲突时,先保兴趣创意,然后看看下次有什么解决方法。”“当孩子的行为与自己预期的完全不同时,不否定,先赞赏。”“有趣并不是随意乱来。”“教师本身的艺术修养和审美需跟上。”……记录本上类似的意见和建议很多。看得出来,3年时间,他们经历了很多。

“趣味绘画”之路

这是一项富有创造力的工作。有趣,当然首先得这个施教的人是有趣的。在这条路上,这群力求有趣的人,摸索出这样一条“趣味绘画”之路:即材料之趣,玩法之趣以及自我实现之趣。首先,在材料方面,不同年龄班级有不同的材料。小班以生活类(喷壶、苍蝇拍、小水枪、吸管、牙刷等),游戏类(球,玩具车及车轮等),自然类(树叶、核桃、花生、蔬菜、水果等)和废旧类(卫生纸筒、纸盒、布绳、瓶子、盖子等)材料为主创作,而中班则着重按“材料的形体分类思路”收集、分类、摆放材料,从而体现材料的对比性,如规则与不规则,平面与立体,可变与不可变等。

到了大班,孩子的感知能力逐渐提高、发散思维能力逐渐增强,越来越充满挑战精神。因此,投放的原则为具有挑战性,主要按材料的特性分类,如柔软的、较硬的,或光滑的、粗糙的,还有可变材料等。幼儿可根据表现内容,自主选取适宜的操作材料。以表现树的主题为例:麻绳可表现粗糙感觉的树干,也可表现树上的鸟窝;绵绳可表现细腻的水流等;报纸揉成一团后可表现粗糙的树干,而折叠或平铺后可表现光滑的树干,等等。

张欣听小朋友在讲述自己的作品(左)趣味绘画活动中,一孩子用牙刷创作(中)孩子们的集体创意涂鸦作品(右)

其次,玩法之趣,则是营造探索氛围,给予自主创作的空间以及允许孩子试错。以自主创作为例,除前面所述的让材料开放可自选之外,成空二幼还打破单一桌面绘画方式,让空间开放可选,绘画方式开放可选。整个活动室都开放为幼儿的绘画空间,并设置立体、平面的绘画空间供幼儿自选。如立起的画架,可立可平放的阳光板,各种大小的纸张。幼儿可站着画、坐着画、趴着画、跪着画,也可以边走边画(如较大幅的纸面)。“我们发现,给孩子们的自由多了,他们反而更投入,再调皮的小朋友也没了平日里忙于东奔西跑不断惹祸的现象。”卢瑛说,玩画活动的“趣”,吸引着孩子快乐而专注地参与。

那么最后,自我实现之趣应该就是绘画活动之后孩子所获得的成长与能力。 比如,自主参与、想象创造、持久专注、协商合作、解决问题的能力等等,这些都是绘画之外,但又因着趣味性绘画活动而来。

一切因孩子而来

成都军区空军第二幼儿园位于成都军区空军内,居闹市安静一隅。还没走到校门,就能见到行道右侧的树被孩子的画笔涂上了好看的颜色和图案。据说,这是因为冬天里人们把树干涂上白石灰,老师见了说,呀,这白白的底色,不正好是孩子们挥洒颜料的好场所吗?

偶然天成,类似的创意还不少。比如,在全国幼儿教师职业技能大赛优秀教案评选中获得“优秀奖”的《摇摇乐》,就是小班主课老师李维薇在一次“娃娃家”游戏中偶然发现的。“小朋友在给宝宝装鞋子的鞋盒里放了许多玩具,并开心地摇晃,沉浸于玩具与盒子碰撞发出的声音中。我当时头脑里灵光一闪,为何不设计一次用鞋盒来摇画的活动呢?”《摇摇乐》便生成了。孩子们选用不同材料蘸取颜色,将树叶形的纸片放进盒子,通过摇动盒子来获得每一片颜色不同的叶子。

通过这个活动,教师们总结出一些经验,比如,要设计孩子喜欢的,就得了解他的年龄、生理及心理发展特征。比如,小班孩子的行动思维特点是直观的,活动更侧重于兴趣的激发和对材料进行玩色痕迹的探索,因此他们更喜欢摇动装有物体的盒子,听发出的声音,感受物体在盒内撞击盒壁给小手带来的刺激。孩子在活动中的体验过程远比结果更重要,任何时候都要尊重个体的需要,保护孩子的创造力等等。

罗恩菲尔德说:“就儿童而言,创造性并不需要熟练的技巧,但必须具有某种程度的感情自由。任何创造力都需要程度不同的情感自由——自由地去探索、去实践,自由地去投入。”趣味性绘画活动正是把积极的情感作为幼儿创作的推动力,以玩为核心,引发幼儿内在的审美之趣,在有趣的绘画游戏中发展幼儿的各方面能力与学习品质。成都军区空军第二幼儿园实施的每一个与孩子有关的项目,都是由教师探索、发现、观察、反思而来——一切都因孩子而来。