药用植物丫蕊花生物学特性的初步研究*

尹子丽, 谭文红, 张 洁

(云南中医学院民族医药学院, 云南 昆明 650500)

丫蕊花来源于百合科植物丫蕊花属丫蕊花(PsilandrathibeticaFranch.)的全草。别称一枝花[1],石凤丹,随身丹[2],峨眉石凤丹[3],小瓢儿菜等,丫蕊花是彝族习用药材,彝良地区又称之为见血封。分布于云南(昭通,彝良)[4]、湖南南部、广西西北部和四川中部至东南部。丫蕊花味苦,微寒,具清热、解毒、散结和利小便之功效,用于瘰疬,小便不利,水肿等[5],并且周俊,陈昌祥等获得丫蕊花属植物在制备治疗出血性疾病药物中应用的专利[6]。目前,丫蕊花已作为多种制剂的原料药,如峨眉苷原料药及峨眉苷胶囊等。因此,市场对丫蕊花的需求量日益增大,而丫蕊花尚未收入《中国药典》,全国各地多就地取材,地产地销,未形成有效的保护和统一规范的种植,同时由于其长期以来完全靠野生采挖及自然生长,药材蕴藏量有限,资源日益萎缩。科研机构及制药企业对丫蕊花的研究和开发逐步升温,药材的需求量近年来急剧增加。为了使其开发和利用趋于合理,对其进行了初步的生物学特性、适应性及机理的研究,提出了相应的保护措施。

1 植物外部形态

多年生草本。根状茎圆柱形,粗约1 cm,长1~5 cm,具极密的环纹或残存的叶基,上半部具多数分枝的须根。新芽丛生于根状茎的顶部。叶多数,基生,螺旋状排列,无柄,绿色,基部绿白色,狭长的匙形,先端长渐尖,中部以下长渐狭成柄状,中肋上面下凹,背面隆起。花葶单一,花葶通常比叶长,较少短于叶,长7~52 cm;总状花序具几朵至20几朵花,花梗比花被稍长;花被片白色、淡红色至紫色,近匙状倒披针形,长6~10 mm,3~5脉;雄蕊长10~18 mm,至少有1/3伸出花被;子房上部3裂约达1/3~2/5,花柱长16~20 mm,稍高于雄蕊,在果期则明显高出雄蕊之上,柱头小,头状,稍3裂。蒴果长约为宿存的花被片的1/2~2/3。种子细梭状,两端有长尾,连尾长4~5 mm。花期3~4月,果期5~6月。

2 内部结构

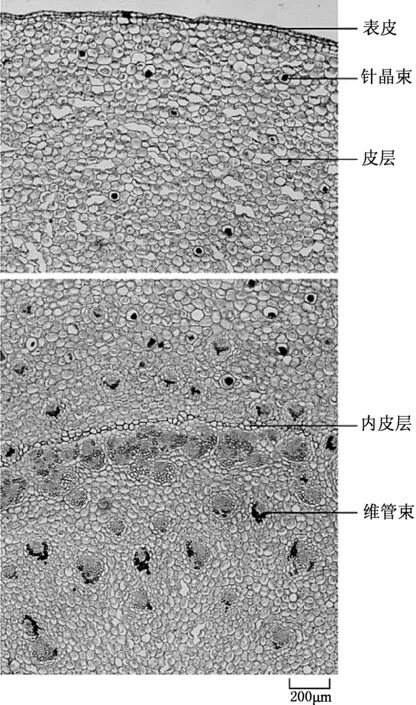

2.1 根茎 表皮细胞一层。皮层宽广,散有多数含针晶束的黏液细胞,可见根迹维管束,近内皮层部位散有外韧型维管束。内皮层环明显,内皮层有较多维管束,多为周木型。如图1。

图1 丫蕊花根茎横切面图

2.2 叶 上下表皮细胞均为一层,略呈长方形,排列紧密,外被角质层。叶肉组织为薄壁细胞构成,无栅栏组织和海绵组织分化。中脉维管束及侧脉维管束均为外韧型,韧皮部外侧有纤维束;中脉下表皮内侧具厚角组织。如图2。

图2 丫蕊花叶横切面图

3 生态适应性

3.1 地理分布 丫蕊花生于林下、路旁湿地或沟边和瀑布两旁岩崖上,海拔1300-2850 m。分布于云南昭通(彝良)、四川中部至东南部(黑水、宝兴、天全、峨眉、雷波、合川、南川等)、湖南南部(雪峰山区)和广西东北部(全州县、临桂、兴安、龙胜等)。

3.2 适应性

3.2.1 对阴湿的适应性 丫蕊花可在年平均最高温18℃,月平均最高温度11℃-23℃及最低温0℃的条件下,满足湿度最高达90%,最低70%,月平均湿度在70~90%之间的地区生长。

叶片长而大,表面不被蜡质,蒸腾作用增大;其无栅栏组织和海绵组织之分,栅栏组织不明显,大大增大了蒸腾作用,故喜生长在阴湿的地方。

根短而粗,不能有效的深入地下吸收深层土壤中的水分,茎不明显,减弱了水分的输导作用,因此丫蕊花喜生于路旁湿地、沟边或瀑布两旁以便更好的吸收水分。

3.2.2 对土壤的适应性 丫蕊花主要生于疏松、湿润的石灰岩、红壤或黑壤的腐殖土。其分布地区地面自然植被的覆盖度较多,相应的微生物分布叶较多。因此,由生物有机体本身的代谢给土壤的有机质较多,由此形成的腐殖质较多,土壤稍肥沃。

4 资源开发与合理利用措施

近年来对丫蕊花的开发,临床经验表明丫蕊花具有很好的疗效,应用和开发前景比较好,但目前随着科研机构及制药企业对丫蕊花的研究和开发逐步升温,使其资源急剧减少,因此必须对其资源合理开发和利用,并对其加强保护,可分以下两方面进行:(1)应用新技术新方法,对其进行繁殖生物学的研究,组织培养研究,进行大规模的人工种植。(2)对丫蕊花的各个部位,尤其地上部分进行深入的多方面研究,使其在资源保护的同时,得到充分合理的开发和利用。

参考文献:

[1]江苏新医学院.中药大辞典[M].下册.上海:上海科学技术出版社,1977:1841.

[2]中国药材公司.中国中药资源志要[M].北京:科学出版社,1994:1402.

[3]云南省药物研究所.云南天然药物图鉴[M].昆明:云南科技出版社,2005:63.

[4]中国科学院昆明植物研究所.云南植物志[M].北京:科学出版社,1997:644.

[5]国家中医药管理局中华本草编委会.中华本草[M].上海:上海科学技术出版社,1999:149-150.

[6]周俊,陈昌祥,倪伟.丫蕊花属植物在制备治疗出血性疾病药物中的应用:1537570A[P],2004-10-20.