地佐辛与芬太尼配伍罗哌卡因用于硬膜外分娩镇痛的比较

林 梅,徐俊峰,周小红,陆 丽

分娩疼痛是一种正常的生理现象,它提示产程的开始及进程,是产妇在临产时子宫收缩所引起,并且相当剧烈。如何能使产妇在清醒、无痛苦状态中分娩,为产科和麻醉科医务人员及孕妇所关注。吗啡硬膜外术后的疗效得到临床认可,但也引起恶心、呕吐、皮肤瘙痒及呼吸抑制等不良反应。地佐辛是阿片类镇痛药,镇痛作用强、起效快[1-2]。本研究旨在观察地佐辛用于分娩的镇痛及镇静效果、副作用以及患者的舒适程度。

1 资料与方法

1.1病例资料 选择2012年1~12月本院收治的ASAⅠ~Ⅱ级足月孕妇60例,年龄24~31岁,体重56~80 kg,所有产妇一般情况好,术前皆无硬膜外穿刺禁忌证,且自愿接受分娩镇痛。患者或家属知情同意并签字,对患者编号后随机分为3组,每组20例,分别是:A组:地佐辛5 mg镇痛组;B组:地佐辛7.5 mg镇痛组;C组:芬太尼镇痛组。3组的年龄、孕周、身高、体重、心率、血压、呼吸、血氧饱和度(SpO2)均无统计学差异(P>0.05)。

1.2镇痛方法 产妇第一产程进入活跃期宫口开大2~3 cm时,以L2-3间隙为穿刺点行硬膜外穿刺,穿刺成功后向头侧留置导管3~5 cm。A组:试验量注入2%利多卡因2 ml与地佐辛2.5 mg加生理盐水配成混合液4 ml,观察5 min,用镇痛泵以0.1%罗哌卡因(75 mg)与地佐辛5 mg加生理盐水配成混合液75 ml维持麻醉,负荷量为10 ml,维持量10 ml/h,根据产妇需要,单次给药剂量为5~10 ml/次。B组:试验量与A组相同,观察5 min后,用镇痛泵以0.1%罗哌卡因(75 mg)与地佐辛7.5 mg加生理盐水配成混合液75 ml维持麻醉,负荷量为10 ml,维持量10 ml/h,自控单次给药剂量为5~10 ml/次。C组:试验量注入2%利多卡因2 ml与芬太尼0.05 mg加生理盐水配成混合液4 ml,观察5 min无异常现象后,用镇痛泵以0.1%罗哌卡因(75 mg)与芬太尼0.15 mg加生理盐水配成混合液75 ml维持麻醉,负荷量为10 ml,维持量10 ml/h,根据产妇需要,自控单次给药剂量为5~10 ml/次。锁定时间均为15 min。如果镇痛效果欠佳,则从镇痛泵中抽取适量药物追加,直到宫口开全。产程中产妇鼻导管吸氧,行血压、心电图、血氧饱和度监测。产程中如发生胎儿宫内窘迫、产程延长或滞产需行剖宫产者,则继续行持续硬膜外麻醉[3]。

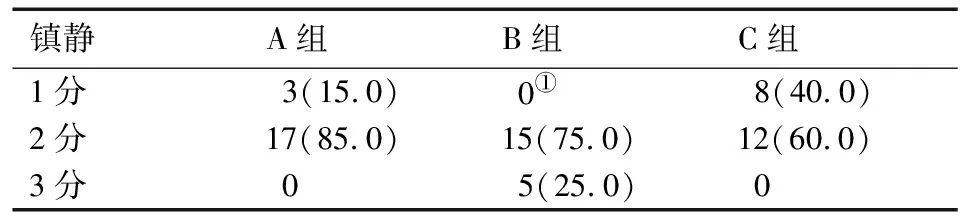

1.3观察指标 (1)基本生命体征和血氧饱和度(SpO2)。(2)采用VAS镇痛评分系统评估硬膜外给药后疼痛缓解情况。0级:无痛,稍感不适;1级:产痛大部分减轻,仅轻微疼痛,可忍受,患者安静;2级:产痛稍减轻,有中度疼痛,伴有呼吸急促,但仍可忍受;3级:重度疼痛,产痛无缓解。(3)总产程、最终分娩方式、缩宫素用量。(4)新生儿出生后1 min、5 min Apgar评分。(5)镇静评估:1分为不安静,烦躁;2分为安静合作;3分为嗜睡,听从指令;4分睡眠状态易于唤醒;5分呼吸反应迟钝;6分嗜睡,难以唤醒。(6)不良反应和并发症。

1.4统计学方法 采用SPSS 11.0软件包进行分析处理,等级资料、评分资料采用Kruskal-Wallis test检验;等级资料以例数描述,组间比较用Mann-WhitneyU检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.13组总产程、最终分娩方式、缩宫素用量及新生儿Apgar评分比较 这4项指标比较均无统计学差异(P>0.05)。

2.23组间分娩镇痛比较 从表1可见,3组间分娩痛缓解情况没有显著性差异(P>0.05);从表2可见,3组镇静评分均为1~3分,B组1分者为0,显著少于C组(P<0.05)。

2.3不良反应 A组未观察到不良反应发生;B组有2例头晕,1例尿潴留;C组有1例头晕,1例尿潴留,2例皮肤瘙痒。3组间不良反应发生率没有统计学差异(P>0.05)。

表1 3组间分娩镇痛比较[n(%)]

表2 3组间镇静评分比较[n(%)]

3 讨论

随着围产医学的发展,产妇要求无痛分娩的愿望越来越强。理想的分娩镇痛应具备以下特征[4]:(1)对母婴影响小;(2)易于给药、起效快、作用可靠;(3)避免运动阻滞,不影响宫缩和产妇运动;(4)产妇清醒可参与分娩过程;(5)满足手术需要。芬太尼是一种中枢性镇痛药,常与局部麻醉药联用。我院选择以罗哌卡因配伍芬太尼经硬膜外镇痛泵持续给药作为最佳分娩镇痛方法,但随着芬太尼剂量的增加,阿片类药物的不良反应也相应增加。阿片受体分为μ、κ、δ 3型,集中分布在导水管周围灰质、内侧丘脑、杏仁核和脊髓罗氏胶质区等,激动μ受体产生镇痛的同时,呼吸抑制,心率会有所减慢,胃肠蠕动减少引起便秘,且呈剂量依赖性;激动κ受体产生脊髓镇痛、镇静,且有轻度呼吸抑制;δ受体与焦虑、心血管兴奋有关。产妇在临产时产生性激素可以激活脊髓中内啡肽δ受体和强啡肽κ受体镇痛系统,这样使产妇在生产时疼痛会有明显的减轻从而减少了镇痛药用量。因此,分娩镇痛时应考虑选用δ受体和κ受体类镇痛药[5-6]。地佐辛是人工合成的混合型阿片受体激动拮抗剂,完全激动κ受体,激动后镇痛效果强,同时有良好的镇静作用[13],对μ受体只有较弱的作用,且可拮抗μ受体部分效应,致不良反应较少,呼吸抑制更轻,无成瘾性和依赖性,对心血管系统的影响很小[7]。

目前,地佐辛配伍罗哌卡因用于术后硬膜外镇痛已取得了良好的镇痛效果,研究表明地佐辛复合左旋布比卡因术后硬膜外自控镇痛安全有效,因地佐辛镇静、镇痛效果好,可作为椎管内麻醉基础上的辅助用药[8-9]。既然地佐辛完全激动κ受体,就应该适合分娩镇痛,应用地佐辛持续分娩镇痛是否副作用更少,更能增加患者的舒适程度是本研究的重点。

在本研究中,3组产妇在镇痛前均感重度疼痛,在试验量及负荷量后均转为安静。在宫缩间歇期3组间比较差别无统计学意义,提示3种方式对母儿影响相似,效果可靠。B组在宫缩间歇期镇静作用强于C组(P<0.05),说明7.5 mg地佐辛配伍罗哌卡因硬膜外分娩镇痛在一定程度上缓解了产妇由于疼痛而导致的紧张、焦虑情绪,好于芬太尼;有研究认为芬太尼随着剂量的增加,不良反应的发生率和程度也相应增加,而地佐辛对μ受体具有激动和拮抗双重作用,μ受体相关的呼吸抑制、胃肠蠕动减少、恶心、呕吐、心率减慢等不良反应较少,无典型的μ受体依赖性,成瘾性小,是一种理想的术后硬膜外镇痛药物。本研究结果没有发现3组间不良反应的差异性,需要进一步增加样本量进行研究[8-9]。本研究结果表明,芬太尼、地佐辛可用于硬膜外分娩镇痛,地佐辛7.5 mg效果稍好。

不同剂量地佐辛和芬太尼均可用于硬膜外分娩镇痛,3组镇痛和镇静效果相差不大,因样本量的关系还有待进一步研究。

【参考文献】

[1] 闫军峰,郭丽霞,浦从义,等.罗哌卡因复合地佐辛用于颈丛神经阻滞的观察[J].河北医药,2011,33(24):3770-3771.

[2] 邱荣生.罗哌卡因复合芬太尼硬膜外麻醉用于无痛分娩临床分析[J].浙江中西医结合杂志,2009,19(8):500-501.

[3] 卢贵明,廖锡强,余守章.不同剂量地佐辛复合左旋布比卡因术后硬膜外自控镇痛效应的比较[J].广东医学,2011,32(15):2049-2051.

[4] 肖仁俊,刘爱兰.不同浓度的罗哌卡因与地佐辛用于硬膜外镇痛的临床观察[J].中国综合临床,2012,28(7):739-741.

[5] 霍竹惠,赵菊芬,韩天民,等.硬膜外自控镇痛分娩42例临床分析[J].西南国防医药,2012,22(10):1094-1095.

[6] 岳修勤.地佐辛与芬太尼应用于术后静脉镇痛的临床效果比较[J].中国疼痛医学杂志,2010,16(4):255-256.

[7] 肖仁俊,刘爱兰.不同浓度的罗哌卡因与地佐辛用于硬膜外镇痛的临床观察[J].中国综合临床,2012,28(7):739-741.

[8] 王文辉,徐文兰.地佐辛伍用布托啡诺合剂辅助椎管内麻醉镇静作用的效果观察[J].临床合理用药,2012,5(7):42-43.

[9] 谭成平.地佐辛用于硬膜外镇痛的有效性与舒适性分析[J].麻醉与镇痛,2012,19(25):101-102.