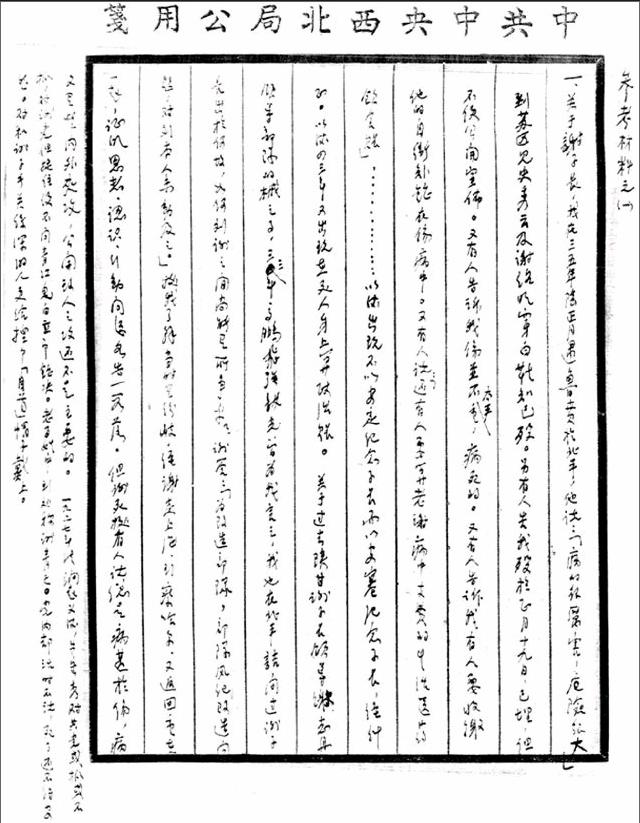

赵通儒书信选(三)

致彭德怀副总司令信

(1950年3月18日)

副总司令彭钧鉴:

军政党要务劳苦你,已够忙累了,不能分劳解累减苦,又以私人材料搅扰,罪戾实难求恕免。谨呈手稿,敬希公余裁施。

肃此 敬叩

钧安!!

赵仰普 敬上

1950、3、18

特别申明

我现在最大的苦恼是47年冬在榆林所得之耳旁嘈闹。4l年崔风运说日本人以无线电管理其头脑,谁也未解决。46年延安《解放日报》曾登国特以“电刑”惩我方人员。我在46年阴历9月末,初到榆林至47年冬初,尚未觉得什么特异。

冬, 二次战争后,某夜,初闻对面似声非声,后日渐进渐重渐众,至今两年多了,行不离,坐不脱,有时也可停止,医药罔效。有时深夜苦人难以入睡,或立坐难安。有时尚可清醒一时。

最迫切要求为解除这个负担。

关于以往材料,写出只供党内负责同志参考,了解一下,有的人为党为主义是如此,有的又是如彼为党不为党。

也贡献一点材料,说明党内派系不派系的痕迹。求治。在国民党人面前,我们便不敢稍露点线,使他们知道有分歧间隙可乘。

爱党,护党,各有所能,各有所为, 各有所尽力、尽心。

在谁也没入共产党时,谢子长办民团为代替军队而卫民;我为减轻人民负担而不直办民团之举,经疏通后,二人同心合力于为民众利益。入党后互相合作,互相爱护,互相批评也不稍假借。和刘志丹, 自始至终,有合无歧。和杜衡、杨璞,在最初便嫌其爱出风头,以后便恶其矫情,恶其不从实际出发,从1927至46年二十年间所为所行相歧相反。入囚室后,更居于两个世界,行思两背。49年回解放区后仍是居处行思互异,惟所受之“电刑”、 “电波”独苦我。我不是生来的革命家,世上没有那样的事和人。幼时家贫,又受当时苛捐杂税的苦,为切身自家负担而不满旧社会,以后因统治阶级之迫害,只好到革命阵营求生存。

苦我之“电刑”,据两年来之经验,只能苦我一人,传染不到别人身上,也无法交替给他人。其苦人之微细,有难以言语形之者。

“电刑”攻我,其苦难言,不得解除,无法为党为国效力尽心。

故不敢要求职务,也不敢接受所给任务。

宿疾缠身,日觉沉重; “电刑”苦,宿疾累,惟听命而已。

要求:

1、所以要交副总看,是为请副总知道西北干部的渊源,今后干部间若有问题,得悉其前因后果,非关我一人事也。

2、副总看后,请转陈云、李富春、罗迈、康生,然后交给刘少奇同志作结论。再转高岗、陈伯村、安子文(志翰)作参考。个人材料,这样乱转,实干党纪,知当获非。惟因从35年至今,事牵这些负责同志,并非我个人不愿尊重党政首领,所以只好负罪到底,先请有关者明其内幕, 再作结论。35年至37年,郭洪涛是利用中央初来,假借中组部副部长职权行事。41年是官司打到第三国际委员康生面前,批在中央组织部陈李,陈李又交陈伯村搜集材料,结论是以陈李名义之中组所作,留下的口口,也是陈李留下的。这回又是安子文(志翰)的中组职责内发生林老和安的分歧。个人决不敢从轻视、忽视其他组织,故意闹玄虚出发,或看不起谁出发。

3、从46年秋末到49年春初回来,在榆林,所遇者无非国特。自首乎?投敌乎?抓几个共产党员?瓦解和破坏何处党政军组织或干部或勤务、男女儿童?向敌人供出几个共产党员?国特如何待我?从1927年至1949年初的自首分子如何待我?皆不难找到人证物证。我在46年秋末被俘至榆林,家慈在47年春延安失守后被胡宗南匪部逼死在蟠龙,家严在胡宗南匪占瓦窑堡又被拷问威吓。

4、35年《西北斗争》曾有郭洪涛写的(代表当时组织)宣布动摇,始终未宣布取消过。41年陈李结论,一存小组,也给我一份。我的存于陕甘宁边区民族事务委员会所存书籍和文件中。现在在否,其职责我不能负。此结论是否需要重作?公布?前所留之口口是否还需要留?此案从35年到46年整整十一年未作结束,今可暂告定论,以证党内团结如何?

5、46年被捕后,蒙党内同志营救,如以俘虏交换,谴刘绍庭及其子探视,论理论情论党政军纪,回来应舍生忘死工作,以图补报党国于万一 。惟因“电刑”所苦,但嘈闹来,身心难安,不能有所思谋。所以既不敢要求职务,恐有耽误贻误:又不敢接受任务,恐负所托而误事。一旦“电刑”解除,再谋效力。望能照顾此种不得已之行为。

6、要求将这个材料存于中央组织部其他材料一齐,因我也只此一份,无能再写。

通儒赵仰普的新旧账

旧账,内部不必多提,只讲外人的待遇写几件:

1、1927年4月28日李大钊遇险被害后,奉张之北京政府曾出版《赤俄对华阴谋》一书,为汇集北方局及俄使馆文件,两本。内有一段赵仰普报告。(绥德即绥远也)。徐梦周关于国民军之分析。1927年冬在府谷县恢复该县委后,住同志家,来一绅士,见我一下,未交言。该绅出去大肆宣扬某家住一廿八先生。

2、1927阴历8月初,家严星夜由家到绥德,通知延安有电报要抓我,经会商决定去汾阳。人证现在还有两个,一叫冯文江,陕甘宁边区参议员;一叫周梦熊,49年初尚在榆林,绥德周家硷人。当时会面地在绥德高小校。家严仍在世可询,但为免其袒子之嫌,不做人证。

3、1931年,北京被捕,是否反党?是否自首?乔国桢已死,杨春阳尚在。保释我的高家骥,绥德人,49年初在榆林,夏来西安。用延安会馆公章,高家骥私章馆长衔,赵仰普私章副馆长衔,保赵通儒事。高家骥可证。

4、1932年丰润县境内首次遇日本飞机40架机枪扫射,刻无物证,但可由当地调查该夏是否有日机扫射事。

5、36年(?)37年(?))《大公报》11——12月有一篇陕北共产党简史性的登载,为大公报记者从国民党及叛徒各方面调查搜集后所载。中有一句“赵仰普随共军”。在定边本拟找该报请罗梓铭看一下,因事打岔未果。endprint

6、48年国特在榆林《陕北日报》登三篇东西,46年登一则简讯,49年阴历正月22日我亲手交镇川党政军同志审阅之左协中盖章信、俞方皋亲笔邓宝珊信。后信带回延安交西北局。

7、35年阴历9月初6日半夜我进瓦窑堡,初7日上午蒋介石匪机轰炸,任何党政军机关尚未入城。事有当地人民可询。

8、46年阴历9月末王永清绑送榆林得功得赏,840天囚禁生活作一结论。

新账,我也不会作结,只有以下问题:

1、到镇川,经过乡、区、市政府转达军分区党政军负责同志。未有人提叫坦白、说话。将榆林同来人情况、信之情况、榆林情况所知者都谈了,并有的写个纸单给了。侠夫到延安还给了所存可供参考名单。所持左协中盖章信及俞方皋亲笔邓宝珊名义之信两封,交镇川,后留一,带一交延安。

西北局来电要接收榆林,我提出能接收,我不能参加,要小心。

得镇川允许,留两天,又得介绍信路费且得准许动身之日期。酒醒动身,虽未申明,因所有人员,上下皆在睡梦中,一切应办合法手续自认为差不多了。

这里的疑问是既不以老关系对待,又不以新来投降投诚或起义或叛变榆林分子对待,思想不通者一。

2、我走子长县是因路费不够,而且战后不知有谁无准,私图那里若见家严可讨路费,若不见家严,亲邻乡里,乞讨路费亦易。这是在万一党不给路费或党政军一时钱不凑手时的防备。因镇川所给路费,只能吃到子长。

3、不论西北、华北、东北,既不要我报告敌情,又不要我宣誓。写的东西只登载一篇《我的错误》,别的不为登载。正要治的病不为治,却散扬我病或神经病精神病,甚至给制造病,加病。正要的药不给,不要的药硬给。好说,请求,要求不准不给,故意逼的我发脾气犯纪律要惩处,却瞒、哄、逼我。东北绥化神经病院逼得我打了一块破玻璃,半生未做的造反行为还不行,直至官司告状告到东北人民政府和中央卫生部才得生回沈阳。不知何所居心?何所用意?

4、拜见林老,中央办公所在中南海竟能将三千里路上丢不了的行李不见于交际主任门上;林老允准去住永安饭店吃政协代表饭,安子文又给条子不给见面,送于中组招待所。到底林老的对?安子文的对?38年回延马海德捉弄我一次,要我改个名字到驻延之国民党医疗大队抽血验血一次,使我一个时期精神衰弱。安子文领导下的组织部所属医务所医生藉口验血,抽血一次,既不给验血证明单及检验结果,以便治病,反而使我抽血后半个月精神不安,体力虚弱,到底是救人?害人?未至东北初到东北,听说安子文之弟安子文任秘书,不久又发表为东北工业部副部长。兄任中央组织部副部长任弟东北区域工业部副部长,是否有利用职权搞家天下之嫌?而且兄名安志翰,借其弟之名于过去,为敌所迫,情理皆通。在解放区荣任中共中央组织部副部长还不恢复安志翰原名,弟兄同名,究何用心?对我如此,自己如彼,如系对我一人捉弄,则我又何人?他又何人?说到这里,一定或者以为我和安子文(志翰)闹平均主义。我申明,绝不是争安子文(志翰)的现在职位,而是提出不妨党内研究一下,其居心何在?其干部政策究竟为公为私?他和我是绥德四师学生,比我早一年高一班,同岁,生月比我大。1925年离绥师还不是党员,也不是团员,也不是党领导下的革命的国民党党员。25年去北京后,在北京参加党,一贯在北京秘密工作,以后历史党内知道。在北京刘澜涛等坐监后,我们在延安会馆算完贪污账,给坐监同志争下200元救济金,于一年之内分四季送完。以救济陕北人为名,实际是救济所有坐监的。他在北京,并没有沾染这些实际工作的一点。在延安,在中组工作,有的同志在我党籍上耍把戏,他既不仗义执言,却也打我的饭碗,给他兄弟升职。事实可能不是如此,但情景却太巧合了。所争者是非,倘计名利或争名利,根本不在共产党里头。从27年至35年走别的路,何尝没有另一种名与利?幼时十二三岁为蝇头微利卖瓜子卖豆腐出身,不知利之所在,谁之信?

若不是安志翰之安子文取消林老命令,则更不知究属何故。因我在六国饭店所见为安子文署名之条子要我去利顺德,要求见面则避而不见。给条子与要求见面相距不及十分钟,若不理亏何故吝于一面?我之去北京是西北局会上党政军负责同志8月8日一一首肯之事。事后我到六国饭店去查,名牌上还有安子文的名字,惟何时迁走,未行追问。去京路费是我省挪药费。到京报到,我向罗迈和林老报到,无论以西北局,陕甘宁边区政府,中央政府筹备处,私忖可通可合。是否应报中组是西北局组织部和中央组织部事,会上允走与会者皆知,活人活口当面说下的若不算,我也不知何所据而可算。

5、中南海我第一次相见报告,无何指责。第二次相见,当朱总司令面前也无何指责。到六国饭店公开散布我有“神经病”,由王世泰也到处散布。背过总司令如此做法,竟出何党何纪?而且到处以手表、手枪、汽车、贵重物品给人,虽不敢武断是买人打我赌我堵我,其间蛛丝马迹耐人寻味。已经和医院办好手续入院施手术之际,却要他叔叔和马文瑞警卫员将我拖回西安。还另给习书记送高丽人参,结果巧得很,习书记看礼物时我恰有事去见习,碰在场。原来既被别人捉了, 以力参充人参,哄了他自己,又无意中把个送人参弄成送力参。到了天津,我再三要求去北京还有两件私事走一下,买下东西,钱已付人家,只等取东西,路费不要公家开支,还不允许,直瞒我买票,哄我上车。结果警卫员和工作同志厉害到不许治病,不许取东西,不许不费公孥。

参考材料之一:关于谢子长

我在35年阴正月遇鲁贲于北平,他说:“病的很厉害,危险很大。”到苏区见史秀云及谢绍明穿白鞋知已殁。另有人告我殁于正月19日,已埋,但不便公开宣布。又有人告诉我伤并不太严重,病死的。又有人告诉我有人要收缴他的自卫短枪在伤病中。又有人说: “还有人要算老谢病中支费的生活医药伙食账。”……以后出现不以安定纪念子长而以安塞纪念子长,经纠正。以后43年又出现在死人身上算政治账。关于过去陕甘谢子长领导缴志丹领导部队的械之事,33年高鹏飞强龙光曾为我言之,我也在北平诘问过谢子长出于何故,如何刘谢之间尚能有所争乎?谢答:“为改造部队,部队风纪改造问题,对刘本人未动及之。”据我了解当时有分歧,经谢走上海,到察哈尔,又返回重在一起,证明思想、认识、行动问题各告一段落。但谢死据有人说总是病甚于伤,病又有些内外夹攻,公开敌人之攻还不是主要的。1927年清涧起义后,井岳秀对共党或抓或不抓,对谢党但捉住便不问青红皂白立即枪决。老百姓中到处称谢青天。党内却活时不说,死了还不得安然。对和谢子长关系深的人更给捏个“自首”帽子戴上。endprint

参考材料之二:关于和我有关系的人的头绪

1、41、2年有新华社记者名海燕,素昧三生,延安亦未相见相识,不知何故,海燕写一点报道,有几句称赞我的话,看后汗流浃背,愧不敢当。但事后再不见其人,至今仍不见其人,惟政协时见有香烟名海燕供政协代表自用及招待用。

2、任作民在边区党委任秘书长时写一文章专讲我是自首分子,据我了解和推测为出于另人授意者。不久他猝病死。原来有病,据医生说是肺病死,据旁人传言是酒后猝病死。其夫人亦本素昧三生,但相见中流露一点神情,她有一点独得之秘,不便明言,智者不难意会神领,愚者听之。

3、李静波,我在绥德教书时之学生也,对我始终不谈及之,经别人泄始知之。他病殁,我为写其传,见其表中写介绍人马维周,己死。49年阴正月21日由榆林回来,道经三岔湾,稍息,有营级军人马维周绥德人四师学生为我整控马肚带。此人仍在,绥德一带,李静波所识范围内再无第二个同名人。

4、45年我重到蒙地工作,有人告我43年专有在张家畔一带布置说我是特务,准备造成空气,反映到延安,然后整我的风。整风前后,高干会前后,给我布置下的网罗,我都碰到过,不赘。39年有新干部回延安后,到伊盟曾公开告诉我后方上级对我如何不信任,影响他们工作精神与心情。我为之再三解释,慰留工作。

参考材料之三:关于刘志丹

他在榆林入党,闹学潮,去黄埔,回来西北军中任职,我都身经其事。1928年春陕北特委在绥德成立,代表大会选他和谢子长任军委正副书记,当时在特委中有军事运动委员会,设正副书记,29年代表大会连选连任,我也是身主其事者之一。29年杨庚武后九天立山寨时,我给的条件是“刘谢到后任正职,代表,党全权”。35年我回苏区,到党委,志丹立即骑马来相见。吴家寨子、杨家园子战斗后,玉家湾开祝捷大会,志丹要我讲话,我讲《两个对比》,会后晚同宿、同食、同谈工作。部队出发,我问:“我做什么?”他说:“你在后方工作”,我便在后方工作。要打瓦窑堡,要我带路,到免儿河,改变计划,不打了,志丹又允我回后方工作。肃反问题,我事先不知,忙于攻城;事后不知,双方封锁消息。中央要我去搞北线统战工作,志丹任西北军委副主任,以廿响手枪及骑马给我出发工作助行。究竟刘志丹是否任我为“自首分子”?30年至35年初在北平五年,既未当红军又未当干部。35年到了40年41年了,指挥过红军警卫团、党政军围城,跟上做过几年蒙古工作。40年41年了,才由任作民写自己盖章弄了个“自首分子”。为和郭洪涛算35、6、7年的账,官司打到第三国际委员康生,康生推给陈云、李富春,富春委托陈伯村,伯村根据材料人证物证,把郭洪涛的账算了,结论中就是“自首分子”问题仍为悬案,由陈云、李富春同志给我有文字证据,党存一份。连这次我在榆林和回来算上,凡蒙地蒙古干部中我认为好的,如顾寿山、赵玉山、白玉山、刘元后皆战死或被叛徒打死。榆林回来,又连“自首”也不给了,又给成“神经病”,神经病又从神经病院告状回来。到底谁拥护刘志丹?谁反对刘志丹?现在更演成打我者或升职或得东西。这个结论我是不知所云。

参考材料之四:关于名字经过

1、幼年乳名为外祖父所赐,名彭元,因幼时贫病憔悴,希我莫夭之意也。入学,姨夫任教写为鹏元,在训岳鹏举史后也,希我有所努力也。不论宋门、赵门,承继井门(外祖父、舅父殁后,我为承宗过继)皆以乳名行。入高小校,初由乡耆宿起名赵同璧,因与祖辈犯讳,改为赵仰普字通儒。此名行于学籍、党籍、家庭、社会。

2、3l年,北平,乔国桢为书记,赖德任组织,我任宣传,共为赤色互济会党团工作。我在北平国立俄文法学院以赵通儒行,以赵仰普为投考证书名。乔我之间临时一次规定一次,赖德却要我给他笔记本写一代名及籍贯,我告诉他用赵达儒山西人,盖以应付万一被国民党逮捕审讯之用也。赖德记于日记本,廖划平叛,牵连赖德,赖德日记本为事后所知牵连我,我被捕被囚第三日,赖德油头粉面、西装革履来囚室问我认得他不?我答不识。他匆匆去,次日加镣于我,四五日后审讯我,因无证据,硬不承认及其他佐证,使敌无法加罪,得未自首叛党而具结“安分守己”得释,由延安会馆公章、高某及我名字将我赵通儒保释。口头文字辩诉皆为赵通儒而不用其他。

3、35年入苏区,因图章随书尚未到手,由北平一路以赵通儒行,为在苏区行文盖章,另以木刻赵统儒行,盖恐他人以原图章捏造不利于我们的文件物证。38年因过去从北平所刻图章赵仰普赵通儒皆到手,且未发现有人利用图章搞下什么不利于我们的东西。又经一位住在国民党区域未自首过的同乡知识分子,杜斌丞的学生,职业由杜所位置,向我提议说:“用你原来的赵通儒好”,其意盖谓统战期间,国民党区域许多旧相识而仍愿追随我们的人访问我们,关心我们以旧名字为准绳,故自38年后仍用赵通儒。

4、25年至29年,曾为秘密活动, 自己拟用过许多名字,皆一用之后不再用,或只署于书或笔记本上,未流传,年久多不记了。39年和云泽同志定关系,他写乌兰夫我写宋之元。

5、我的名字本末,31年被捕时只叫赵通儒,35年被软禁时亦然,46年冬至49年初榆林被囚亦然。

参考材料之五:关于高岗

1、36年我离开瓦窑堡到河连湾,陕甘宁省委由罗梓铭和李富春同志派我做教民工作,在宁条梁,受蔡大姐领导。宁条梁退却,我们一同到安边城下,红28军围攻安边。二人相遇,提出要我做蒙古工作,我即应允,经蔡大姐,遂参加蒙古工作委员会。此时,不提我是“自首分子”。到了定边盐池,我提出蒙古工作不能同汉地汉人一样做,改用拈香方式,找边客活动,拟新的纲领式口号、条文标语。搞上层统一战线。我以代表身份与特王、那素谈判,往返皆不说是“自首分子”。不满郭洪涛任中组副部长,问我:“洪涛任中央组织部副部长,你觉如何?”我说:“不符众望。”也不以为我是“自首分子”。张生瑞从西安来,党籍无法解决,各与谈话后,我说:“据其自称,曾在西安合伙抢过宋之先。宋为反共分子,应以党员论。”恢复其党籍。到苏区党代表大会,开会时,代表便没我的份,一为李占胜,一为张生瑞。endprint

2、我独自随蒙人入蒙地工作,一去月余或数月,皆无所谓“自首分子”。

3、搞伊蒙工作,搞蒙旗独立旅,骑兵团问题,榆林统一战线,派去120师见贺关甘周……38年反张国焘会议刚完,邓宝珊来延,因反国焘时人人责其与国民党人勾勾搭搭,邓见他,怯于党内责国焘气氛犹豫不决,我促果决点,勿为邓觉察我们对国民党有所戒备和顾虑(戒备和顾虑是我们内部的事、内心的事,不应为人家和交际场合所察觉)。紧急关头也不以为我是“自首分子”。

4、二届边区参议会,绅士参加政权。党组我提议: “李鼎铭在边府任职,安文钦在边区参议会任职,号召资产阶级,霍祝三在县及专署工作,其子、侄为敌所杀害,其为人也清廉老练……”采纳这些意见时又不以为是“自首分子”。在伊盟38、39年不领经费、粮食,又贡献边区党委经费用物,听牛刚“部队土匪汉奸成分”之诽谤,加“资本主义典型”的结论。

直至40年(?)、41年(?)才写成文字说是“自首分子”。还是任作民执笔、自己盖章。

郭洪涛35年谈话时曾说:“26军中有人不谅解。”当时我不知其人是谁。

瓦窑堡城开,郭洪涛、朱理治、戴季英之陕甘晋省委恢复党籍。马明方、霍维德、崔田民之陕北省苏维埃争要我去任省政府秘书长。

肃反问题,被肃者无人与我一露音信。张庆孚被逮捕后还找我见我,我为之大事不能置一词,生活方面尚能设法照顾了一些。主持肃反者瞒我,瞒得丝毫不得知道。街上见有异微奇候,追查不得其情。中央恢复志丹职权后,我出外工作,志丹给马给20响手枪。志丹无何不谅解前后行为可证。

中央到后,本已在外交部工作,因机关支部开会,要转关系。郭洪涛却又另打了主意,罗迈的组织部长,不知何故弄成个“有问题”。

从所谓“有问题”工作了五年,40年以后又有所谓“自首分子”。38年,郭洪涛离开边区党委工作时,却在临去秋波中,在干部会上来个“蒙古王”。36年至39年蒙古工作中把工委书记无线电台都使用了两年了,又挣得个“自首分子”,论新争,太不合情理与事实,论旧得,这期间,弄得我与郭洪涛何所区别?

用起我了,不说什么,意见可用,工作可使作。自己的目的一达到,便要加以恶名,目为异己。

41年,康生未做结论,陈云、富春的结论是郭洪涛的认为动摇、有问题已有足够人证物证可以推翻了。高岗有文说是“自首分子”尚属悬案。自首不自首,焦点在35年之出入瓦窑堡也。郭洪涛之所作所为根据在此,高之所作所为据我了解,关键也在此。作结论者,只知人证物证已证明郭洪涛之认识不足成立,却又认为另一认识能成立,不知何所据而云然。事一事也,人证物证皆证明一事也,对则皆对,否则皆否。郭洪涛之所为“动摇”、 “有问题”还不是“自首”不“自首”问题?35、36、37年之处置不对,40年写的又对,何据?何理?何证?35年瓦窑堡城内敌人面前写下的东西,敌人也不相信,如信,何必单另又由老先生出面担保(杨汉卿尚在世)?担保如可凭信,何用送绥德去办理其他手续?若非一再催之钻空隙,何能由我方得知敌情?而且在吴家寨子战斗中已将所写原物及所有瓦窑堡其他自首分子的材料都已拿到。稍一对比,便知差别。在入瓦窑堡时已约定万不得已时,为完成任务,还可以假自首,所写所为离假自首还十万八千里,离真自首更难以道理计。有人证物证,现在李少棠已在我区,由其坦白可知—端。

参考材料之六:关于作风问题

关于作风,的确,我既非集体活动作风,颇有个人主义作风。此种谬习,非一日形成。其简单经过如下:

24、25年与杜衡发生争执于四师,于陕北特委。

27年,白色恐怖时代,正病,遇时局突变,党与团星散,在省与中央指示末到前,抱病盲闯,恢复各地组织,而且是利用庙会,私相熟悉相识之人之关系, 一开始便不合法规于国民党,也不合于当时共产党的做法。28年又是抬龙王楼子不见直于杨国栋之特委。立山寨被破坏于杨国栋特委书记之投降路线。29年以“贼爷爷保贼老子”办法,保全一些同志于清涧、安定、延川、延长、延安五县。

30年在陕西省委破坏、陕北特委混乱中,“我去找北方局”便走了北京路线,恢复了陕北和北方局的关系。31年在狱中以不承认为中共党员和中共团员脱险,最力理由为耳聋不能做不合法事,流鼻血,伙食团也没人要参加。

30年至35年又是个人行动,未得党允许,告国民党县长,告一个撤一个职,最后一个还被戴过镣。31年在安定先同老先生一同祭瘟神,然后提倡防疫、清洁、注射……到北京成立鼠疫救济会。劝阻白明善参加筹委会。拒绝李馥华拥护当筹委会领袖。九一八后参加北平学生抗日请愿、示威、卧轨,不敢人先,不敢人后。33年察哈尔和杨璞意见不合返回北平。34年以《两个士兵谈话》由朱敏同志交北方局。

35年回苏区。入瓦窑堡、出瓦窑堡产生动摇不动摇、自首不自首之问题十一年悬案未决。处理延长问题又和别的同志意见不同,皆经说服,事后,事实证明应当,还有朱理治口头说了一句“不破坏油厂是为蒋介石服务!”围瓦窑堡城,老百姓一再要求,无人去,我才去的。围城时我主张一切服从围城,不分土地,城开再说。城到手,敌人尚未被追远,已有人民自发要乱打土豪,劝阻再三,允于敌人确不来犯,被敌胁裹逃跑老百姓挡回,良莠分清,开大会,再分,拿到手的丢不了。一乱动又和安定县城、延川县城一样连药铺都要烧掉。

36年至46年又是和老解放区还不同的落后地区生活的日子多一点。因此,的确,我的作风是特殊、突出,也可能有人非认为是不合党政军纪的不可。

一、榆林回镇川,西北局有电报要我参加接收榆林,我不能参加工作,有的同志会以为我是违反党的任命。在我有以下不得已的原因:

1、“电刑”在身,只能零星发表一点感触,不能正式工作;

2、榆林在放我之前,二十多天另一种形式之软禁,生活上虽然改好一点,“电刑”未除,还有所要求要挟于我,虽末明言,哲理如此;

3、我参加接收,宽则有损我党政军威,负解放区人民之望;苛则误事,影响不只接收榆林一城一部分残余部队,不如我贡献所知材料与意见,其他同志接收处理合宜。当否,由事实证明作结。

二、到西安后,蒋锡白同志由东北回来传高谕去绥远工作,本应奉命前往,仍因:

1、“电刑”未除;

2、任省委工作,我不如原有同志熟练;

3、去归绥、包头争取国民党部队起义,我不如何傅作义邓宝珊去“现身说法”,比我更生效。

三、到北京后,我自己跑到一个小照相馆去照相,图片和底版很干净。我跟上刘卜一同志去另一家冲洗相片的商号去了一次,改日我将底片交给冲洗,除不给我往好修理,反而给底片上加黑点,所洗相片眼镜边都带刺人记号。因此,见高时,高面示要我去内蒙党委工作,我便不敢答应,宁肯向高负违反所命之罪,不敢前去尝试。四年被囚,受人多少凌辱,回来便行爬在劳苦功高的同志们头上, 自思无此胆识。

四、总之,“电刑”不已,诸凡不由自己,负责事情,不论大小,不敢承担。榆林我只能在与人相见之时,能说一句表示心意的话,说一、二句。既不敢给自己揽担子,又不敢给别人允条件,连亲戚乡邻之说都不敢和人认。直至走到镇川之时,人家给我什么眉高眼低,摆下什么阵势,我只好在自以为别人拿抓不住的条件下往过走。

榆林起义的人,也不为解除,榆林特务究竟谁主持掌握“电刑”,尤望追究查办,若大旱之望云。

五、榆林囚所,46年至47年初冬情况写有:

1、《榆林应对实录》;

2、囚所杂诗;

3、《新民主主义中国二十年》、《二十年世界新民主主义》(交罗德干原文)。

前二文稿交西北局和东北局宣传部长。endprint

——为榆林抗洪救灾而作

—— 陕西榆林清涧老年大学校歌